2018.05

2018.05.23 Wed

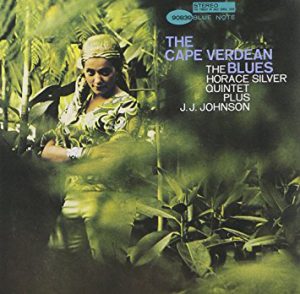

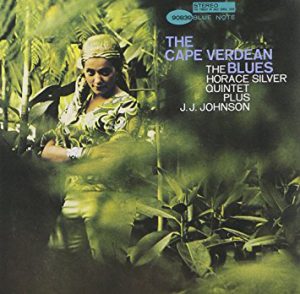

今回はピアニスト、作曲家、バンドリーダーHorace Silver1965年録音の作品「The Cape Verdean Blues」を取り上げてみましょう。65年10月1日、22日Rudy Van Gelder Studio、Engineer : Rudy Van Gelder Producer : Alfred Lion Blue Note Label

tp)Woody Shaw ts)Joe Henderson tb)J. J. Johnson p)Horace Silver b)Bob Cranshaw ds)Roger Humphries

1)The Cape Verdean Blues 2)The African Queen 3)Pretty Eyes 4)Nutville 5)Bonita 6)Mo’ Joe

多作家Horace Silver、その中でも60年代を代表する傑作アルバムです。大ヒットした「Song For My Father」の次作になりますが、そのヒットを音楽的に払拭して良くぞここまでの斬新な作品を作り上げました!参加メンバー、収録曲ともに大変充実したモダンジャズの名盤の一枚に数えられる作品です。基本的にはトランペット、テナーサックスをフロントに擁したクインテット編成ですが、レコードのB面、4曲目から6曲目はJ. J. Johnsonのトロンボーンを加えたセクステット編成になり、より重厚なアンサンブル、密度の濃い演奏を聴くことができます。

Horaceの父親(「Song For My Father」のジャケ写の方です)がアフリカ大陸北西沖に浮かぶ旧ポルトガル領カーボベルデ(ケープベルデ、僕が高校の地理で習った時にはカポベルデと表記されていました)諸島出身です。レコードのライナーノーツ冒頭に記載されていますが、①Horaceの幼少時代によく父親がポルトガル語でカーボベルデの民謡を歌ってくれた ②ブラジルのリオ・デ・ジャネイロを訪れた際、友人のドラマーDon Um Romao(パーカッション奏者としてWeather Reportに72~74年在籍していました)にサンバのリズムを習った ③アメリカの古き良きファンキーなブルースを愛して止まない、以上3点にHorace自身がインスパイアされてCape Verdean Bluesを書いたそうです。2曲目のThe African Queenもアフリカ西海岸Ivory Coast出身のミュージシャンPierre Billonに紹介されたアフリカの幾つかの民謡にインスパイアされて書かれました。この作品の楽曲はハード・バップの延長線上にありますが、独特のエキゾチックさと相俟って他の作品には無いエスニック・フレーバーがちりばめられているのはこのためです。

メンバーにも触れてみましょう。トランペッターWoody Shaw、この録音当時若干20歳!この作品では既に知的かつオリジナリティに溢れ、アグレッシブでありながらリリカル、デリカシーさを痛感させる素晴らしいプレイ、個性的な音色を聴かせています。大物の風格を湛えたニューカマーの登場です。同世代のトランペッターFreddie HubbardやRandy Brecker、Charles Tolliver、Eddie Hendersonらと一線を画する独自のスタイルをこの時点で確立させていたのは驚異的です。Horaceとはこの作品が初共演となります。テナーサックスJoe Hendersonは前作からの留任になりますが、本作に於いても最重要キーパーソン、彼の演奏無しにはこの作品のずば抜けたクオリティはあり得ません。絶好調ぶりを本作中遺憾なく発揮しています。WoodyとJoe Henのコンビによる演奏はこの後ほかでも聴かれ、例えば本作の2日間に渡る録音65年10月1日と22日の直後、11月10日にオルガン奏者Larry Youngの名作、Elvin Jonesを擁したカルテット編成での「Unity」(因にBlue Noteカタログ番号も一つ次の4221)が同じくBlue Note Labelで録音されています。僕個人もこの二人がフロントの作品を目にしたら思わず手に取ってしまうでしょう。彼らの参加作にハズレはありません。両者の演奏が互いに化学反応を起こし、各々一人づつの演奏時に比べて何倍ものスイング感をバンド全体を巻き込みながら引き出すのです。のちにJoe Henのリーダー作、Woodyの諸作にお互い参加し合い、当時の混沌としたジャズシーンの最先端を行く超個性的な演奏スタイルの二人、さぞかし気が合い切磋琢磨しつつ、陽気でハイテンションのJoe Hen、寡黙で思考型Woodyのコンビで演奏していたのではないでしょうか。

トロンボーン奏者J. J. Johnsonは既に大御所的な存在感での客演、レコードのタイトルにも敬意を表されたクレジットがなされています。60年代一世を風靡していたArt Blakey And The Jazz Messengersの3管編成がトランペットFreddie Hubbard、テナーサックスWayne Shorter、そしてトロンボーンCurtis Fullerに対抗するにはJ. J.の参加を仰ぐしかなかったでしょう。多かれ少なかれ人選にはその意識があったと思います。J. J.の豪快な音色とソロ、的確なアンサンブル・ワークで本作レコードのB面はJazz Messengersに引けを取らないどころか、むしろ凌ぐ内容を聴かせています。「僕はずっとJ. J.を自分のバンドに使いたかったけれど、なかなかスケジュールが合わなかったんだ。」とはHoraceの発言。更に「今回彼と一緒に演奏出来たのは良かった。彼は素晴らしいミュージシャンだけでなく、仕事を共にする上でとても協力的な人物だった。我々バンドのメンバーはとんでもない刺激を彼から受けたよ」と手放しで褒めちぎっています。共演の念願叶ったのがこの作品の成功の一因でもあると思います。

ベーシストBob Cranshawは堅実でステディなベースワークから数多くのミュージシャンのサポートを務め、本作でも実に素晴らしいOn Topなプレイを聴かせています。後年交通事故により背中を痛めアップライトベースを弾くことが困難になり、エレクトリックベースにスイッチしましたが継続的に演奏活動を行い、知られるところではかのSonny Rollinsのレギュラー・ベーシストとして永年その存在感をアピールしました。ドラマーRoger Humphriesも前作からのHoraceとの付き合い、スイングビートも素晴らしいですが、ラテンがまた実に的確、リズムの美味しいポイントでビートを繰り出しグルーヴしています。職人技ドラマーの代表格の一人です。リーダーHorace Silverは自身のオリジナルを5曲提供し作曲の才能をますます開花させ、ピアノプレイも相変わらずのマイペースぶりを披露し、転びそうな、つんのめった独特のリズム感により一聴彼だと分かる個性を十二分に発揮しています。

ところでレコードジャケットに写っているアフリカ系の美女は一体誰でしょう?前作「Song For My Father」に自分の父親の写真を掲載したくらいですから、今回もかなり近しい存在の女性だと思われます。緑豊かな広葉樹の中に佇む女性本人も緑色の服装、おまけに緑色っぽい帽子まで着用しています。ひょっとしたら収録曲The African Queenに肖っているのかも知れませんね。

1曲目表題曲のThe Cape Verdean Blues、何とオリジナリティに溢れた曲でしょう!管楽器のメロディがピアノのバッキングとコール・アンド・レスポンス形式になっています。サンバのような、カリプソのようなリズムはカーボベルデとブラジル、アメリカの古典的なブルースが合わさったものなのでしょうが、Horace独自のセンスが光っています。ピアノ奏者Don Grolnickのアルバム「Medianoche」でも取り上げられ、Michael Breckerがソロを取っていますが、リズムセクションの醸し出す雰囲気からか、Grolnick自身のコンセプトなのか、原曲でのおどろおどろしい感じはなく、寧ろスッキリした明快な演奏に仕上がっています。

2曲目The African Queen、メロディ自体はペンタトニック・スケールから出来ているシンプルなものですが、ダイナミクスが半端ではありません!これだけの構成、一体どのようなアフリカの民謡に影響を受けたのか、原曲を聴いてみたいものです。ソロの先発Joe Hen、フォルテシモ時にオーヴァー・トーンやフリーク・トーンを駆使して盛り上げていますが、最後はBen Websterばりの低音のサブトーンでうまくまとめています。現代の耳ではこれらの特殊奏法は比較的当たり前に聴こえますが、65年当時では驚異的なテクニックでした。Joe Henの斬新さを改めて感じます。Woodyもお得意の4度のインターバル・フレーズやハイノートでバッチリ対応しています。

3曲目Pretty Eyes、伝統的なジャズワルツですが後半にグルーヴが8分の6拍子っぽく変わるのがドラマチックです。フロントの二人、Horace共々良いソロを取っています。

4曲目Nutville、いよいよJ. J.を加えた3管編成での演奏開始です!そしてこの曲の演奏は本作のメインイベントでしょう。ベースパターンも印象的なアップテンポの変形マイナーブルース、斬新なホーンのハーモニー、ラテンとスイングが交互に入れ替わる実にカッコ良い曲です。端正なリズム、グルーヴで演奏が繰り広げられています。先発はJ. J.、極太でコクのあるトロンボーンの音色は他の人では絶対に真似できません!後半2コーラスにバックグラウンドのアンサンブルが入り、合計4コーラス演奏しています。続くWoody、スネークインしてソロが始まります。2コーラス目の冒頭でMichael Breckerお得意のフレーズに良く似たラインが出てきますが、Michaelもこのソロがひょっとしたらヒントになっているかも知れません。と言うのも実は兄のRandy BreckerはWoodyのソロをコピーして研究していたそうで、The Brecker Brothers Bandのレパートリーである「Return Of The Brecker Brothers」収録のAbove And Belowという彼のオリジナルでは、曲のメロディラインにWoodyのフレーズのアイデアを用いたと言われています。バックグラウンドのアンサンブルなしで3コーラス演奏しています。20歳の若者が取るクオリティのソロではありませんね。構造的なアドリブの中にも豊かなニュアンス、色気も感じさせつつ、クールさの中にも物凄いテンションです!続くJoe HenはJ. J.と同様に4コーラスソロをとっていますが、いや〜本当に素晴らしい内容です!Joe Henフレーズのオンパレードですが、何しろ彼のストーリーテラーぶりに感動してしまいます。ソロの構築の仕方、意外性、ダイナミクス、3〜4コーラス目に出てくるバックグラウンド・アンサンブルにもソロが呼応しているように聴こえます。そしてテナーサックスのエグエグな音色の素晴らしさ!この頃の彼の楽器のセットアップですがテナー本体はSelmer Mark6、56,000番台。マウスピースは同じくSelmer Soloist、オープニングはDかE、リードは多分La Voz Mediumです。映像や写真を見るとマウスピースSelmer SoloistはShort Shank、Long Shank両方使っていました。Van Gelderの巧みな録音技術でJoe Hen、その素晴らしい音色が一層輝いています。Horace節炸裂のピアノソロの際のバックグラウンド・アンサンブルでJoe Henのテナーが3管の中で一番良く聴こえています。小気味よいほどに巧みなドラムソロの後にラストテーマ、コーダを経てFine、大団円で演奏終了です。

5曲目BonitaはPretty Eyesと何処か似た曲、エキゾチックなムード満載です。Horace56年録音の作品「Six Pieces Of Silver」収録曲のEnchantmentを発展させた曲、と本人解説しています。確認してみましたがそう聴けば聴こえない事もない、程度の感じです。ピアノソロ後のJoe Henのソロが実に曲想に合致していますが、続くJ. J.のソロもJoe Henの意思を受け継いだかの如き素晴らしい展開を聴かせ、Woodyのソロでしっかりと3管のソロリレーを終結させています。

6曲目作品ラストを飾るのはJoe HenのオリジナルMo’ Joe。ここでは管楽器3人の個性がよく表れたソロのオーダー、更にピアノ、ベースとハードバップ・セッション的にソロが繰り広げられています。Horaceは前作でも同様に彼のオリジナル曲The Kickerを取り上げていましたが、Joe Henのソングライティングに敬意を表していたのでしょう。ここでは3管編成のアンサンブル、ハーモニーがとても生きています。Mo’ Joe、The Kickerの2曲とも約2年後67年8月10日に同じくtp, ts, tbの3管編成で、改めてJoe Hen自身のリーダー作に於いて録音しています。「The Kicker」Milestone Label 68年1月リリース

2018.05.13 Sun

今回はピアニスト、作曲家、アレンジャー、ボーカリストBen Sidranの1979年リリース作品「The Cat And The Hat」を取り上げてみましょう。

Produced By Mike Mainieri and Ben Sidran Recorded and Mixed By Al Schmitt Horizon Records & Tapes

1)Hi-Fly 2)Ask Me Now 3)Like Sonny 4)Give It To The Kids 5)Minority 6)Blue Daniel 7)Ballin’ The Jack 8)Girl Talk 9)Seven Steps To Heaven

p, vo)Ben Sidran ds)Steve Gadd b)Abraham Laboriel vib, key)Mike Mainieri g)Lee Ritenour, Buzzy Feiten ts)Michael Brecker, Joe Henderson tp)Tom Harrell pec)Paulinho Da Costa org)Don Grolnick sax)Tom Scott, Pete Christlieb, Jim Horn tp)Jerry Hey, Gary Grant tb)Dick “Slyde” Hyde v0)Frank Floyd, Luther Van Dross, Gordon Gordy, Claude Brooks, Mike Finnegan, Max Gronanthal

当時のジャズ、スタジオ・シーンを代表する大変豪華なミュージシャンによる作品です。 LAのCapitolとSanta MonicaのCrimsonスタジオでレコーディングし、NYのThe Power StationとLAの The Sound LabでMixしています。演奏曲によってうわ物のメンバーはかなり異なりますが、ベイシックなリズムセクション=ドラムス、ベース、ギター、キーボードは不動、この辺にプロデューサー二人の拘りを感じます。

実に良く練られた構成、アレンジ、選曲、メンバーの人選、演奏、フィーチャリング・ソロイストの全く的確なアドリブ、ぐうの音も出ないとはこのレベルの音楽を指すのだ、という位完璧な音楽性を有する作品です。僕の中ではジャズ、フュージョン、AORシーンでもっと取り上げられても良いと常々思っている作品中、筆頭に位置しています。

この作品はSidranの第9作目にあたりますが、前8作目「Live At Montreux」は78年7月23日Montreux Jazz Festivalでのライブを収録した作品でRandy、MichaelのBreckersをフィーチャーしています。

こちらもライブ録音にも関わらずSidran独自の個性、スタンダード・ナンバーへの捻りのある解釈が良く表れた名作で、次作「The Cat And The Hat」に通ずるテイストが遺憾無く発揮されています。いずれもが佳曲のオリジナルの他、John LennonのCome Together、そして白眉がスタンダード・ナンバーSomeday My Prince Will Comeでのユニークな8ビート・アレンジ!ここでのMichaelの歌心100%の華麗なソロはファン必聴のテイクです!ここでは途中(3chorus目)からソロがカットされている事が後日発掘された映像から判明しました。完全版の長いソロも素晴らしいのですが、レコードの収録時間のために短く編集されたソロとはいえ、とても上手くコンパクトに収められています。ひょっとしたら予め「長く演奏してもレコードには全部入り切らないからね」とディレクターに言われていて、当日Michaelは「収録されるのはこの辺りまでだろう」とそこまでしっかり考えてソロの構成を練っていたかも知れません(カットされた3chorus目からのソロがそれまでとはアプローチの雰囲気が異なることからも想像できます)。彼だったらそこまでやる人、出来る人間です。

当時彼らが在籍していたArista Labelのアーティスト、Arista All Starsによる「Blue Montreux Ⅰ, Ⅱ」はこの前日、前々日に録音されました。

このコンサート演奏時日本ではTV放映とFMの同時生放送という、当時としては画期的な方法でライブを中継していました。現代ではTVの音質も飛躍的に向上したのでこのような形を取る必要も有りませんが、FM放送のHi-Fi(死語の世界でしょうか?)具合とTV画像のリンクを目の当たりにした僕は興奮しまくったのを覚えています。そしてこれは同年9月に来日を果たすNew York All Stars、演奏鑑賞の格好の予習になったのです。こちらも後日別テイクの映像が発掘され、両日全く違う演奏アプローチを行っていたArista All Starsメンバー全員のジャズ・スピリットにも感動しました。

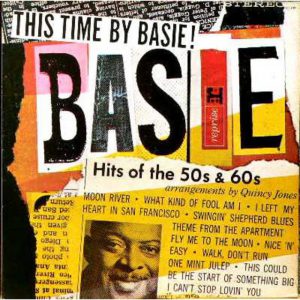

それでは「The Cat And The Hat」の収録曲に触れていきましょう。大勢のゲスト陣を巧みに振り分けてカラーリングし、曲毎のアレンジに適材適所を得ている作品ですが、ベイシックにあるリズムセクションの演奏が何より素晴らしいのです。ギタリストLee Ritenourのカッティング、バッキング、Abraham Laborielの重厚で堅実なベースライン、そしてそして、この人のドラミング無しには当作品の完成度は有りえません、Steve Gaddの神がかった演奏が全体のカラーリングに更なる色合い、グラデーションを施しているのです。この当時、70年代後半にリリースされたアルバムの実に多くにSteve Gaddの名前を見つける事が出来ます。演奏の露出度は他のドラマー誰よりも高かったので彼のドラミングのスタイル、華麗なテクニック、演奏から感じる唄心を我々よく耳にしており、ナチュラルに耳に入って来ますが、今回改めて聴いてみると実は物凄い変態ドラムです(笑)。グルーヴ感、フィルインの構造、フレージングの仕組み、アイデア、構成力、ソロイストに対するアプローチ、力の抜け具合、以上全てが普通ではない次元、別格、他の追随を許さないオリジナリティに溢れています。「一体何処からこんな発想が…」「奇想天外な技のデパート」「超絶技巧で有りながら全くtoo muchを感じさせないテクニック」さぞかし現代音楽や難解な音楽理論を駆使した音楽性を有すると思っていましたが、以前何かの雑誌でのGaddのインタビュー(多分70年代後半)、「あなたのフェイバリット・アルバムを1枚紹介して下さい」の回答がCount Basieの「This Time By Basie!」でした。「Steve GaddがCount Basie?」その当時の僕の感性ではこの作品がGaddのお気に入りになり得るとは全く理解出来ませんでしたが、今現在しっかりと納得出来るようになりました。僕もやっと大人の音楽の聴き方が出来るようになったのでしょう(笑)。そしてGaddはドラムを叩かず音楽を奏でていると再認識しました。

1曲目ピアニストRandy WestonのオリジナルHi-Fly、オープニングを飾るに相応しいアレンジが施され、原曲のメロディは聴こえるものの全く別な曲に再構築されています。Sidranはボーカリストとしての歌唱力はさほどでは有りませんが、個性的なメッセージ性を湛えています。歌詞はボーカリスト、Jon Hendricksのバージョンが採用されています。そしてここでのMichaelのテナーソロの素晴らしさといったら!アレンジに全く同化していつつ、自身の個性が見事に表出しています。想像するに、間奏に感してプロデューサーの的確なディレクションが有り、それを基にソロを構築したのではないでしょうか。Michaelのサイドマンでのプレイは常に一定したハイ・クオリティさを感じますが、ここでのソロには更に突っ込んだプラスワンがあるからです。テナーの音色はOtto Link Metal使用と聴こえるので、79年頃からBobby Dukoffを使い始める直前、78年末から79年初頭に録音されたと推測できます。(本作は録音年月日に関するデータが未掲載です)

2曲目もやはりピアニストThelonious Monk のAsk Me Now、歌詞はSidran自らによるものです。MainieriのFender Rhodes、Ritenourのアコースティックギター、良い味わいのサポートを聴かせています。Gaddのブラシワークがムードを高めています。

3曲目John ColtraneのオリジナルLike Sonny、この曲のみボーカルが入らずインストで演奏されています。しかしこの選曲とアレンジの意外性には尋常ではないセンスを感じます。ラテンのリズムでのメロディ奏の後、一転して印象的なベースパターンのファンクに変わり、ギターのカッティングも絶妙です。バンドのグルーヴを聴かせつつ、リズムやメロディが変わって行き、Sidranのピアノソロを経てエンディングに向かいます。結果何とも不思議なLike Sonnyに仕上がりました。

4曲目本作中唯一のオリジナルGive It To The Kids、SidranとMainieriの共作、ここまでがレコードのSide Aです。後半に聴かれる子供達のコーラスを交えたナイスなナンバーです。Michaelのソロもぶっちぎりです!ここではギタリストSteve KhanのオリジナルSome Punk Funk(アルバム「Tightrope」収録)のメロディの一節がフラジオ音のHigh C等を交えつつ引用されています。

5曲目アルトサックス奏者Gigi Gryce53年のオリジナルMinority、歌詞をSidranが手がけました。原曲はコード進行がどんどん転調していく、なかなか手強い一曲ですが、ホーンセクション、フルートが効果的に使われたヘヴィなファンクナンバーにアレンジされています。ここでのMichaelのソロはリズムセクションとのトレードという形でスリリングに進行し、自在に歌い上げています。

6曲目はトロンボーン奏者Frank Rosolino作曲のワルツBlue Daniel、ここでもSidranが作詞を行っています。ベースをフィーチャーしたルパートのイントロからTom Harrellのトランペットのフィル、その後のSidranの歌とトランペットソロを活かすべく施されたゴージャスなアレンジがLAの気候のように気持ち良いです。

7曲目は1913年作曲の大変古いナンバーBallin’ The Jack、Chris Smith作詞作曲、歌詞をSidranが加筆して軽快なロックナンバーに仕上げています。Gaddのロックンロールもカッコいいですね、Eric Claptonのバンドを長年やるくらいですから当然ですが。Buzzy Feitenのギターソロも流石で効果的に用いられています。

8曲目Neil Hefti作曲、Bobby Troupe作詞のナンバー Girl Talk、やはりSidranが歌詞に加筆しています。こんなに原曲に相応しい、その後の演奏を聴くことを楽しみにさせてしまうイントロはそうはありません。ストリングスも実にムードを高めるに役割を果たしています。Gaddのフィルインはビッグバンド然としていて、曲の場面を的確に転換させています。アウトロには再びイントロが用いられ、余韻を残しつつ曲が去って行きます。

9曲目作品の最後を飾るのはVictor Feldman作曲の名曲、Seven Steps To Heaven。作詞担当はSidranですが、One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Steps To Heavenと言う歌詞を思いついた時はSidran自身、自分で相当ウケた事でしょう!余りにも語呂が良過ぎです!これはジャズ界の嘉門達夫状態ですね(笑)そしてここでの演奏が本作の目玉といってよいでしょう。ソロイストにJoe Hendersonを迎えたのも素晴らしいチョイス、アレンジにも原曲のコード進行を用いず別な進行を用いたのもこの演奏が炸裂した要素の一つかも知れません。Gaddはまさに水を得た魚のように巧みなドラミングを聴かせ、彼の名演奏の一つに挙げる事が出来ます。イントロのソロドラムからして聴き手を引きつけるフェロモンを発しています。テーマの最中のドラムソロもカッコイイです!インタールード後にJoe Henのソロが始まりますが、イヤ〜なんじゃこれは?Joe Henフレーズの洪水、猛烈なテンションと凄まじい集中力、構成力、さらに意外性も加わり独壇場!Gaddとのインタープレイも壮絶!空前絶後!Joe Hen自身も彼の名演奏の一つに数えられるに違いありません。後奏のJoe HenとGaddのやり取り、なんでFade Outするのかな〜もっと聴きたかった〜!

2018.05.02 Wed

今回はアレンジャー、ピアニスト、作曲家Gil Evansの1958年作品、アルトサックス奏者Cannonball Adderleyをフィーチャーした名盤「New Bottle Old Wine」を取り上げたいと思います。

58年4月9日(tracks 1, 2, 5 & 6),5月2日(track 3), 21日 (track 4), 26日(tracks 7 & 8)NYC録音

Label : World Pacific Producer : George Avakian

p, arr, cond)Gil Evans as)Cannonball Adderley tp)Johnny Coles, Louis Mucci, Ernie Royal(tracks 1~3, 5 & 6), Clyde Reasinger(tracks 4, 7 & 8) tb)Joe Bennet, Frank Rehak, Tom Mitchell fr-horn)Julius Watkins tuba)Harvey Philips(tracks 1, 2, 5, & 6), Bill Barber(tracks 3, 4, 7 & 8) reeds)Jerry Sanfino(tracks 1, 2, 5 & 6), Phil Bodner(tracks 3, 4, 7 & 8) g)Chuck Wayne b)Paul Chambers ds)Art Blakey(tracks 1, 2, & 4~8), Philly Joe Jones(track 3)

1)St. Louis Blues 2)King Porter Stomp 3)Willow Tree 4)Struttin’ With Some Barbeque 5)Lester Leaps In 6)Round Midnight 7)Manteca! 8)Bird Feathers

通常のビッグバンド編成とは異なるtubaやfrench hornを配したGil独特のアレンジ、ゴージャスで知的、細部に至るまで徹底的に配慮された気品溢れるサウンド、それらを活かすべく厳選して取り上げられたモダンジャズの名曲の数々、そして当時売り出し中のアルト奏者Julian “Cannonball” Adderleyをフィーチャリング・ソロイストに迎え、爽快感すら感じさせるほどに思う存分演奏させているエヴァーグリーンの名盤です。58年=モダンジャズ全盛期、演奏者、アレンジャー、編曲、選曲、プロデュースとパズルの全てのパーツが完璧に揃った、文句なしの1枚です。

本作のプロデューサー、ロシア出身のGeorge AvakianはColumbia Labelに於いてMiles Davisの55年録音「Round About Midnight」と58年録音「Milestones」のプロデュース、またMilesとGil Evansのコラボレーション作品57年録音「Miles Ahead」のプロデュースも手掛けました。ジャズ史に残る3枚の名盤の製作を行った訳ですが、続くやはりMilesとGilのコラボ作「Porgy And Bess」は以降のMilesの諸作をColumbia時代ずっと手掛ける事になる名プロデューサー、Teo Maceroに取って代わりました。Avakianは58年に在籍12年間に渡るあまりの多忙さからColumbiaを離職、その直後レコード会社としてはずっと小規模のWorld Pacificに招かれて移籍しました。しかし離れてはみたものの、Miles〜Gilのコラボレーションによる作品を再び製作したいと願っていたのかも知れません、レーベルが変わってしまえばそれは見果てぬ夢、レコード会社的にはフリーランス状態だったGilのアレンジメントは残しつつ誰か他のミュージシャンと組ませて作品を、ということで自らプロデュースした「Milestones」に参加していたCannonballに白羽の矢を立て、Avakianはこのアルバムを製作したのではないでしょうか。もしかしたら同じく参加していたJohn Coltraneにもオファーがあったかも知れません。

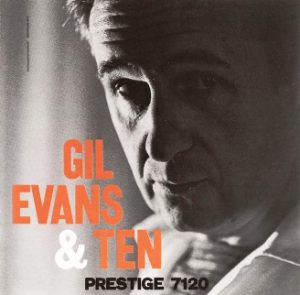

この作品はGilにとって2枚目のリーダー作、記念すべき第1作目は57年10月録音「Gil Evans & Ten」Prestige Label

文字通り11人編成のアンサンブル、既にfrench hornが起用され他にもbassoonやSteve Lacyのソプラノサックスが参加し、8管編成ながらユニークな楽器構成による豊潤なGil Evansハーモニー、サウンドが聴かれます。「New Bottle ~ 」の方もCannonballを含めて10管編成ですが通常ビッグバンド編成〜管楽器13本に引けを取らない豊かで、むしろ個性的なサウンドが鳴っています。

フィーチャリングのCannonballも58年には「 Cannonball’s Sharpshooters」「Something’ Else – with Miles Davis」「Portrait Of Cannonball」「 Jump For Joy」「Things Are Getting Better – with Milt Jackson」と、何と5作もリーダー作を録音しており、まさしく破竹の勢いでした。CannonballはCharlie Parker系のアルト奏者とイメージされており、50年代から活動を続けているアルト奏者であればParkerの影響を免れることは難しい筈なのですが、彼の場合、むしろBenny Carterの音色やフレージング、センスに影響を受けていると思います。Parker没55年、その直後にCannonballがデビューしたので、Parkerの後を継ぐアルト奏者としてイメージ的に同系列と捉えられたのでしょう。特にフレージングにはParkerのテイストを殆ど感じません。

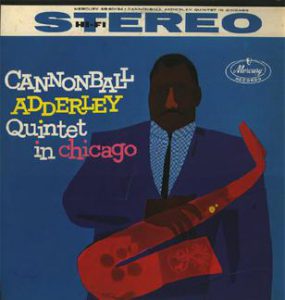

ところでCannonballの音色の艶っぽさ、極太感は一体どこから来ているのでしょうか?良く抜けた明るい解放的な音色の中にも陰りやダークさを併せ持ち、音の立ち上がりの早い、楽器を自在に操る事の出来るテクニシャンにしてメロディを吹かせれば右に出るものはない歌心の持ち主。Coltraneと2管での演奏59年3月録音「Cannonball In Chicago」収録、ワンホーンでのバラードStars Fell On Alabama、ここでの演奏がCannonballの真骨頂なのです。

最低音部でのサブトーンを駆使しているので、テナーでの演奏と錯覚してしまうほどの低音の充実ぶり。多くのアルト奏者が中音域から高音域を中心にメロディ、アドリブを吹奏しているのに対し、Cannonballは低音域がメインのプレイヤーであることを確実に印象付ける素晴らしい演奏です。低音域重視のプレイヤーなので自ずと音色に極太感が伴い、サブトーンが充実しているので音の成分に艶っぽさが加味されるのです。この頃のCannonballのセッティング、マウスピースはMeyer Bros. New Yorkの5番、リードはRicoかLa Voz、硬さは2半とかMed. Softあたりではないでしょうか。楽器本体はKing Super 20 Silversonic。生音が相当大きそうに聞こえますが、Joe Hendersonと同じく生音は意外に小さくてガサガサ鳴っているタイプです。いわゆるマイク乗りの良い音、黒人プレイヤーに多いスタイルです。何十年か前に日本でCannonball、Charlie Mariano、渡辺貞夫さんの3アルトによるコンサートが開催されたそうです。前評判として「そりゃあCannonballの音が一番デカイに決まっているじゃないか、次がMarianoでサダオさんが一番小さいだろうね。」音量コンテストでもあるまいし、音の大きさでプレイヤーを評価するのはどうかと思いますが、レコードで聴いたCannonballの「鳴ってる」感、ジャケ写の巨漢ぶり、そのまんまが一人歩きしていたのでしょう。しかしいざ蓋を開けてみると、ダントツにサダオさんの音が大きく、次がMariano、演奏中に良く動くCannnonballはマイクからちょっとでも離れようものなら全く音が聴こえなかったそうです。Joe Henも演奏中良く動くプレイヤーだったので、全く同じです。

Stars Fell On Alabamaのライブヴァージョンがこちらに収録されています。67 or 68年録音「Cannonball Adderley Radio Nights」。In Chicagoから10年を経てCannonball、音色がブライトになり、操る音域が若干上がったように聴こえます。Mercy, Mercy, Mercyの大ヒットでロック路線を歩み始め、バンドの音量が大きくなり、自身の音を良く聴くためにも自然と音域が上がって行ったのでしょう。

もう一つ面白いエピソードが、2009年にColumbiaからリリースされたMilesの59年録音「Kind Of Blue」50周年記念のボックスセット(大変豪華で充実した内容のセットです)に、未発表のスタジオ内でのミュージシャン同士のやり取りが収録されていますが、歴史的なレコーディング(演奏している最中はそんなことになるとはメンバー全員微塵も考えなかったでしょうが)で、何と言ってもMilesがリーダーのセッション、張り詰めた空気が漂い、緊張感が半端ないはずですが、Cannonballは何とSo Whatのテーマの何かに引っ掛けて「With A Song In My Heart」の冒頭のメロディを歌詞付き歌っているのです!根っからのハッピー・ガイ、サウンドや演奏に確実に表れています。

「New Bottle Old Wine」の意味するところは新しいボトル(アレンジ)に入った古いワイン(曲目)、Gilの素晴らしいアレンジ、Cannonballの実に的確な演奏により昔の曲が全く新しく再生されています。その収録曲について触れて行きたいと思います。1曲目St. Louis Blues、W.C.Handy作詞作曲による名曲、多くのミュージシャンにカヴァーされています。Cannonballのアカペラによるイントロから始まりますが一体何という音色でしょうか!まさしく正統派アルトサックスそのものの音色なのですが、一聴してすぐCannonballと分かる、音の成分が全て洗練され、雑味の入り具合、配合、バランスが絶妙に整い、あたかもオールド・ワインの如き味わいです!スローテンポになるとアンサンブルが加わり、Cannonballが早めのテンポで吹き始めて曲の本編が開始されます。ソロのフレージングの合間に、うまい具合にアンサンブルが入り、ソロと呼応しているかの如くです。エンディングのギターをフィーチャーしたフェードアウトもオシャレです。

2曲目King Porter StompはピアニストJelly Roll Mortonのナンバー、1905年作曲、23年に本人により初めてレコーディングされました。Cannonballの持ち味と合致した明るい雰囲気のナンバーです。ラグタイム風のテイストを随所に入れながらのアンサンブル、その後Cannonballのソロが進み、引き続いて1’54″から今度はCannonballがアンサンブルのリードに回るのですが、この時の音色が堪りません!昔風のヴィブラートを深くかけながらニュアンスたっぷりにリード=主旋律を吹くこの部分が大好きです!その後アンサンブルをバックに再びソロを取ります。3’17″と言う短い演奏時間の中にあらゆる音楽的現象が凝縮されているかのような凄い演奏です。Gilの76年の作品「There Comes The Time」に於いてもDavid Sanbornをフィーチャーして再演しています。

3曲目はFats WallerのWillow Tree、アンサンブルのダイナミクスが素晴らしいです!この日のCannonballは絶好調で、ミディアムスローのテンポでもスインギーな演奏を聴かせます。続くJohnny Colesの味わいのあるトランペットソロもイケてます。最後までとことんサウンドの強弱が徹底した演奏です。因みにこの曲のみドラマーがPhilly Joe Jonesに変わっています。ひょっとしたらPhillyのドラミングによるダイナミクス付け、Gilに買われて呼ばれたのかも知れませんね。

4曲目Louis Armstrong作になるStruttin’ With Some Barbecue、tubaに冒頭のメロディを吹かせるアイデアは流石です。Frank Rehakのトロンボーンソロの後、アンサンブルによるテーマ奏、その後のブレークから4小節のCannonballのピックアップソロが始まりますが、ブレーク前は曲のキーがFでしたがピックアップソロの最中に短3度キーが上がり、A♭に転調しているのです!Cannonball実に巧みにフレージングしています!これにはやられました!何とさりげにスリリングなのでしょう!On Green Dolphin Streetの引用フレーズの後、トロンボーン・セクションによるlow A♭のペダルトーンが50秒近く演奏されます。3人で順繰りにブレスをしながら音を継続させていましたが、演奏終了後トロンボーン奏者たちは「まったくGilは人遣いが荒いな〜」と話していたに違いありません(笑)

以上がレコードのSide A、5曲目はLester Youngの名曲Lester Leaps In、Art Blakeyは水を得た魚のように素晴らしいドラミングを聴かせています。ドラムのフィルインでは感極まってBlakey声を発しながら叩いています。この曲は他の収録曲に較べて比較的ストレートに演奏されていますが、ブラスのアンサンブルはかなり難易度が高そうに聴こえます。Chuck Wayneのギターソロ、再びRehakのソロも聴かれます。Gilのアレンジは細部にまで気配られていますが、エンディングの処理の仕方に特に音楽に対する情熱、愛情を感じます。

6曲目はThelonious Monkの代表曲バラード’Round Midnight、冒頭Gil自身がピアノでテーマを演奏する意外性、アンサンブルによるメロディのサポート、その後Cannonballのソロ、アンサンブルでは随所にTubaが活躍します。

7曲目は曲続きでDizzy GillespieのManteca、本作中白眉の名演、名アレンジです。フルートやギターのトレモロがサビのメロディを演奏して曲開始のムードを高めます。アンサンブルによるストロングなテーマ奏、対比するかのようにサビのメロディをCannonball実にスイートに吹いています。ここで聴かれるCannonballのソロは、そのクリエイティヴさからジャズのスピリットが降臨したかの如き、手のつけられない程の素晴らしさを提示しています。アンサンブルとのコール・アンド・レスポンス、テーマでは再びフルート奏によるサビのメロディ、その上でベースソロが聴かれます。エンディングには超絶技巧が要求されるアンサンブルが待っていました。当時は録音上の間違いを訂正するパンチイン、パンチアウトなどのレコーディング・テクニックは有りませんでしたから、一切間違いは許されません。とてつもないアンサンブル能力、技術、集中力が要求されました。そう言った意味で昔のミュージシャンの方がスキルが高かったかも知れません。

8曲目ラストを飾るのはブルース・ナンバー、 Charlie Parkerの名曲Bird Feathers、こちらも凝りに凝ったアレンジです!Blakeyによるブラシによるメロディ奏後、各楽器が次第に参加し、更にトロンボーンとベースのアンサンブルがサウンドに深みを加えます。Cannonballのソロの後半からアンサンブルが始まり、Rehakのトロンボーンソロでも随所にアンサンブル、Parkerのソロフレーズによるソリまで聴かれ、てっきりRehakのソロフレーズかと思いきやそのままトロンボーン・アンサンブルに突入、Colesのトランペットソロに続き、その後ドラムソロ、ここでもアンサンブルとのやり取りが有り、ベースのアルコソロ、もちろんここでもアンサンブルが鳴っています。最後にCannonballのソロがあってテーマの断片を組み合わせながら進行し、ラストテーマ、そして最後は冒頭に行われたドラムのブラシワークによるメロディに戻り、大団円となります。それにしてもこれだけ情報量の詰まったアレンジ、譜面にして一体どれだけの枚数の勧進帳になるのでしょう?!

久しぶりにこの作品をしっかり鑑賞しましたが、何と素晴らしいアルバムでしょう!何十年もジャズを聴いているとジャズに対する鑑賞力、とでも言うべき聴く事に対しての的確な判断力が身に付いて来るものです。①「昔よく聴いていたけれど、久しぶりに聴いてみると以前ほどの感動がなくなった」②「昔は内容がよく分からずピンと来なかったけれど、全く印象が変わり実に楽しめる」③「よく聴いていて随分と内容を楽しんだけれど、久しぶりに聴いてみて聴こえなかった部分をしっかり聴き取ることが出来るようになり、以前よりも増して更に楽しめるようになった」この作品は自分にとって③の最たるものになりました。