2018.08

2018.08.31 Fri

今回はGene AmmonsとSonny Stittのサックス・バトルによるアルバム「Boss Tenors」を取り上げてみましょう。

1961年8月27日Chicago録音 Verve Label Produced By Creed Taylor

ts)Gene Ammons ts,as)Sonny Stitt p)John Houston b)Buster Williams ds)George Brown

1)There Is No Greater Love 2)The One Before This 3)Autumn Leaves 4)Blues Up And Down 5)Counter Clockwise

同じ楽器同士のバトルを聴くのはジャズの醍醐味の一つです。以前当Blogで「Sonny Side Up」でのSonny RollinsとSonny Stittの壮絶なテナーバトルについて取り上げましたが、今回のバトルにもStittが参加しており、そのお相手は極太、豪快テナーのGene Ammonsです。Stittは「Sonny ~」の時とは打って変わり(前作ではバトル相手を意識しすぎて一人ムキになっていましたが、Rollinsの方は自分のペースをキープしていました)、リラックスしてAmmonsとのバトルを心から楽しんでいるように聴こえます。バトルと言うくらいですから格闘技系のファイトも手に汗握り、スリリングですが、この作品のようなお互いを尊重し談笑するが如きバトルも良いものです。ファイター同士の相性、置かれた状況によりバトルの内容は変わります。Stitt, Ammonsのテナーコンビは好評だったらしく62年2月18日「Boss Tenors In Orbit」(Verve)、翌19日「Soul Summit」(Prestige)と2日連続で異なるレーベルに2作立て続けにレコーディングしています。

「Boss Tenors」は61年Verveに移籍したばかりのプロデューサー、Creed Taylorにより製作されています。後年自己のレーベルCTIにて数多くの名盤をプロデュースしていますが、その敏腕はこの作品でも既に発揮されています。ミュージシャンの人選、選曲、ソロの采配、レコードのA面にThere Is No Greater LoveやAutumn Leavesと言ったメロディアスな曲目を配し、B面にBlues Up And Down等のハードブローイングなブルースを置き、メリハリをつけています。若干19歳のBuster Williamsの初レコーディングも特記に値します。Boss Tenorsのタイトルは前年60年にAmmonsがリリースしたアルバム「Boss Tenor」、そして彼のニックネームである”The Boss”に由来します。

Ammons, Stittの2人は45年から49年頃までボーカリストBilly Ecksteinのビッグバンドでの共演歴を持ち、若い頃に同じ釜のメシを食べた間柄、久しぶりの共演もさぞかし昔話に花が咲いた事でしょう。ジャケ写でもStittが自分のマウスピースを指差しながら楽しげにAmmonsに話しかけ、AmmonsもさすがBossの風格でStittに微笑みかけています。

それでは曲目ごとに触れて行きましょう。1曲目スタンダード・ナンバーでお馴染みThere Is No Greater Love、リズムセクションによるオシャレなイントロに引き続きStittがアルトで艶やかにメロディを奏でます。Boss Tenorsなのに何故アルトで冒頭曲を演奏するのかイマイチ良く分かりませんが、その辺のラフさ加減がジャズなのでしょう、きっと。8小節づつ交代にメロディを演奏しますが続くAmmonsの音色のインパクトと言ったら!音の密度とコク、サブトーン、付帯音の豊かさ、テナー音の太さコンテストがあったとしたら上位入賞は間違い無いでしょう。物の本からの情報とジャケ写から判断すれば、この頃のAmmonsの使用楽器はConn 10M、マウスピースはBrillhart Ebolin 4☆(白いバイトプレートが特徴的)、リードはRico 3番と、にわかには信じられないソフトなセッティングです。そしてそして、何より8分音符のレイドバック加減、タイムの位置がとても気持ち良く、僕には完璧です!Dexter Gordonの8分音符も実に素晴らしいタイムの位置で演奏されていますが、そのレイドバックがちょっと度が過ぎるように聞こえる時があります。Ammonsテナーサックスの下の音域を駆使してBossとしての威厳をしっかりと示すべくメロディで最低音のC音に落ち着く時、テーマの16小節目ではそのままサブトーンで演奏して音の太さをアピールしています。テナーサックスを演奏される方ならば最低音のC音をサブトーンを用いて一発で出すことの難しさをご存知だと思いますが、ダーツで常に標的の中心bull’s-eyeに矢を命中させるかの如き精度が要求される奏法です。ソロの先発はメロディを引き継ぎAmmons、ブレークでのピックアップ・ソロから「キメ」ています。Ammonsの8分音符の素晴らしさを先ほど述べましたが1’20″から始まる16分音符によるフレージング、実はイケていません。ここだけに留まらず全般的に言えるのですが、音符の長さが急に短くなりリズムの位置もかなり前に設定され、タンギングも8分音符の際のスムースさがなくなり指とタンギングが合わなくなります。アジと言えばアジには違いないのですが、8分音符の延長線上で確実に16分音符を演奏出来ていたならば、Gene Ammonsの名前はジャズ史にさらに克明に残されていたかも知れない、と僕は感じるのですが。1’28″で聴かれるB♭音でのオルタネート音、4曲目で炸裂するホンカーの兆しを感じさせます。1’38″辺りのLow C音、今回は実音でブリっと出して発音を変えています。ソロは1コーラス、この後Stittのアルトソロが始まります。Ammonsと異なり8分音符自体グッと前で演奏されますが、16分音符は8分音符の延長線上で演奏されるので、それはそれで一貫したものを聴き取ることが出来ます。流暢にフレーズを繰り出すスインガー振りは見事です。3’34″から40″で聴かれるメロディアスなフレーズは、学生時代ジャズ喫茶でこのレコードがかかると皆んなで口ずさんだものです!Stittはソロが長い傾向にありますが、ここでもAmmonsの倍2コーラスを演奏してラストテーマに繋げています。Ammonsのテーマの C音4’32″では低音域に降りず中音域のCに上がって収め、上手い具合に表情を変えています。サビで2管のハーモニーを聴かせるのも粋ですね。ラストは逆順のコード進行で大人のトレードが聴かれ大団円でFineとなり、この曲での代表的な名演奏が生まれました。

2曲目はAmmonsのオリジナルThe One Before、いわゆるリズム・チェンジのコード進行でのナンバーです。ソロの先発Ammonsは1曲目よりもテンポが早い分、8分音符主体で演奏しているのでレイドバック感が生きています。続くStittは音の太さ、豪快さではAmmonsに及びませんが、舞の海状態でフレーズ、技のデパート振りを遺憾無く発揮し場を活性化させています。Houstonのピアノソロ、そしてWilliamsのベースソロに続きます。19歳でこれだけのクオリティのソロを聴かせられるのはやはり栴檀は双葉より芳しですね。

3曲目はお馴染みAutumn Leaves、印象的なイントロからテーマ演奏、1曲目同様メロディを8小節づつ演奏、先発はStitt、後続Ammons共にメロディラインに工夫が施され、あまりにポピュラーなこの曲に当時としては新しい風を吹き込んだのでは、と思います。曲のコード進行にもアレンジが施され、something newを聴かせています。ソロはAmmonsから、アレンジされたコード進行への流暢な処理も含め実に男の色気、歌心をこれでもかと聴かせ、さぞかし女性ファンが多かったのではないかと感じさせます(笑)。Stittも巧みに手持ちの幾多のフレーズの中からその場に合ったものを確実に繰り出し、職人芸を披露しています。続くピアノ、ベースソロを経てラストテーマに突入、エンディングの処理も見事です。同様に枯葉の代表的な演奏の誕生です。ここまでがレコードのSide Aになります。

4曲目は本作のもう一つの目玉Blues Up And Down、Ammons, Stitt共作によるブルース・ナンバー、ツーテナーのセッションで僕も昔よく演奏した曲です。ここでは二人のホンカー振りが炸裂です!イントロからテーマ、ソロは両者で12小節〜4小節と小刻みにトレード(引用フレーズもキマっています)された後Ammonsのソロ本編に移行します。やはり8分音符のノリがしっかりしているので、タイムをどっしりと聴かせます。Stittがフレーズを聴かせるのに対しAmmonsはタイムと音色を中心にアピールしていると受け取れます。フレージングの合間に聞こえる感極まった掛け声はStittに違いないでしょう。中音域C音のオルタネート音を交えながらグロートーン、ドラムスのBrownも良い感じに煽っています!そしてStitt、流麗にソロを構築して行く様は流石!その後両者の12小節〜4小節〜1小節バース、極め付けはルート音連発による2拍バース!否が応でも盛り上がってしまいます!その後は再びイントロに戻り、テーマは演奏されずともFineです。

5曲目最後を飾るのは再びブルースナンバー、Stitt作のCounter Clockwise。テンポがグッと遅い分リラックスした印象を与えます。「反時計回り」の割りにはこちらも先発ソロはAmmons、ブルーノートを中心にレイジーにソロを取ります。シンプルなフレージングですがよく聴くとジャズ的なポイントを所々押さえているので、飽きることがありません。さり気なく流石です!リズムセクションがメリハリを付けるべく倍テンポにチャレンジしますが、Ammonsは意に介さず我が道を行きます。続くStittは相変わらず流れるようにソロフレーズを発しています。ピアノ、ベースソロの後ドラムスとの4バース、テーマに戻り終了となります。お疲れ様でした!

2018.08.23 Thu

今回はトランペッターChet Bakerの作品、1977年録音リリース「You Can’t Go Home Again」を取り上げてみましょう。

1)Love For Sale 2)Un Poco Loco 3)You Can’t Go Home Again 4)El Morro

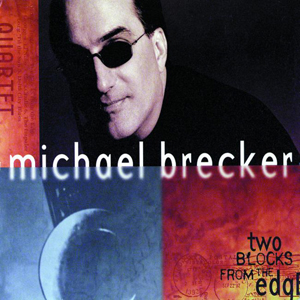

tp)Chet Baker ts)Michael Brecker g)John Scofield el-p)Richie Beirach, Kenny Barron, Don Sebesky b)Ron Carter el-b)Alphonso Johnson ds)Tony Williams perc)Ralph McDonald fl)Hubert Laws as)Paul Desmond arr)Don Debesky

Recorded At Sound Ideas Studio, NYC Feb. 16, 21 & 22 and May 13, 1977 Horizon Label Producer: Don Sebesky

77年フュージョン全盛期にレコードでリリースされた時には4曲収録、2000年本テイクの他に追加テイク、別テイク、未発表テイクが計16曲も加わったCD2枚組で再発されました。多作家で知られるBakerですが、これほどフュージョンとカテゴライズされる演奏をしたアルバムは他にありません。とは言えBaker自身の演奏はいつもの枯れたトランペットの音色で、淡々とソロを取る、特に何か変わった事に挑んでいる訳でもありません。体調も録音時に万全とは言えずミストーンを結構連発していますが(現代ならばパンチイン、パンチアウトのテクノロジーを駆使して修正すると思います)、彼にしか成し得ない味わいを聴かせています。この作品の豪華な参加メンバー、Don Sebeskyの巧みなアレンジ、プロデュース、随所に聴かれる同じくSebeskyアレンジのストリングス・セクションが織り成す煌びやかなサウンド、フュージョン界のスター2人Michael Brecker, John Scofieldのこれでもか!と言う程の超イケイケプレイ、Alphonso JohnsonとRon Carterのエレクトリックとアコースティックのベース・バトル(!)、Tony Williamsのハードロック・テイスト・ギンギンなドラミング、しかもそれらが有名なスタンダード・ナンバー他を題材にしており、レコードのSide A収録の2曲、Side Bの2曲目にはBakerの存在感はありません。リーダー以外のメンバーの音符のスピード感、グルーヴ感、インプロヴィゼーションやインタープレイ、サウンドのセンスのハイパーさはBakerとは全くかけ離れています。このようにリーダーの音楽性やカラーとは全く関係ないところで共演者が恐ろしい程に盛り上がっている様は、戦前国家元首に清朝最後の皇帝、愛新覚羅溥儀を担ぎ出して傀儡政権を樹立した満州国を思い出してしまいます(爆) いささか大げさな表現かも知れませんが、それほどジャズ史上かなり特異な位置に存在するアルバムだと思います。

曲毎に見ていきましょう。1曲目Cole Porterの名曲Love For Sale、イントロからベース、バスドラム、ギターのカッティング、パーカッション、ストリングスが怪しげに響き、これから起こりうるであろう13分近い音のカオスを暗示しています。A-A-B-A構成のこの曲、まずAの部分をBakerが飾り気なくストレートにメロディを吹きます。続くAはMichael Breckerの出番、凄い音圧感です。華麗にメロディを演奏する後ろでBakerがオブリガードを入れています。それにしてもこのテナーの音色、とてもエグいですね!Blogで何度も紹介していますが、使用テナーサックスはAmerican Selmer Mark 6 シリアルナンバーNo.67,853、マウスピースはOtto Link Double Ring6番、リードはLa Voz Med. Hardです。サビに当たるBがスイングのリズムになりますが実にスムースにカッコよくリズムが変わります。さすがMiles Davis Quintetで研鑽し合ったコンビRon Carter~Tony Williams、スイングではCarterのベースが主導権を握ります。Bakerによるテーマも引き続き外連味なく演奏されます。Bサビ後Aメロディは演奏されずにイントロと同じ雰囲気(ヴァンプ)に戻り、ワン・コードでソロが始まります。ソロの先発はBrecker、リーダー自身の先発では企画の趣旨が違って来ます。この時若干27歳!既にどっしり落ち着いた風格を感じさせています。タイム感といいテナーサックスの習得度合、フレージングのアイデア、オリジナリティ、早熟の天才です。個人的にはここでのソロはパターンやリックにやや頼り過ぎてメカニックな印象を与えていると感じます。実は翌78年にはこの点がかなり改善されるのですが。断片的なモチーフを重ねつつソロの構築に挑みますが、その後ろでバッキング担当のメンバーが実に巧みに、研ぎ澄まされた音の空間を埋めています。それも決してtoo muchにならずに。BeirachのおそらくFender Rhodesによるバッキングの緻密なコードワーク、テンションの用い方。John Scoのシャープで遊び心満載のカッティング。TonyがBreckerの2’21″~23″の「割れたHigh F音」のインパクトにロール・フィルを入れています。リズム隊全員がごく自然にその場で瞬時に役割分担をしつつ、最も相応しい音を空間に投入しているかの如くです。何気にMcDonaldが叩くリズム・オンのカウベルが素晴らしいタイムを提供していますが、Bセクション、スイング・ビートになっても2拍飛び出しているのが微笑ましいです。普通後からこの部分は消去されるのですが、ひょっとしたらスタジオ・ライブ感を大切にして音の編集は後被せのストリングスのみ、演奏自体には編集が施されていないかも知れません。MichaelのAセクションでのソロはとことん盛り上がり、起承転結の結は突然訪れますがしっかりと落し前をつけています。Bセクションでのコード進行Ⅱ-Ⅴ-Ⅰのジャジーな音使いには流石、と頷いてしまいます。その後Aセクションも演奏され、再びヴァンプに戻ります。

続くソロ2番手はBaker、自分のペースをしっかり維持しながら歌を繰り出していますが、このメンバーとでは会話の様式が異なっているようです。リズムセクションもどうアプローチしたら良いものかと、探りを入れつつ演奏しているように感じます。Michaelのソロと同様B, Aセクションを演奏して次のソロの3番手John Scoの登場です。ギターの機能を生かしつつのホーンライクなソロ、音色、タイム感、ピッキング、アプローチ、全てカッコ良過ぎです!リズムセクションはもはや水を得た魚状態、Tonyを始めBeirach, Alphonsoの煽り方が尋常ではありません!メチャクチャ盛り上がっています!当時我々はこのようなファンクのリズムでのワン・コードのアドリブ、とことん盛り上がる形態の演奏を「ど根性フュージョン」と呼んでいました(笑) この演奏を聴くとやはりBrecker, John Scoの二人が思いっきり演奏している作品、Herbie Hancockの「The New Standards」を思い出しますが、実はこの作品の一連のコンサートではHerbieがブッチギリでスゴかったです!

同様にB, Aセクションを経て今度はベーシスト二人のバトルが始まります。直前のJohn ScoのフレージングにBeirachが彼らしいレスポンスをさりげなく聴かせています。ベーシスト二人をフィーチャーした作品ならばベース・バトルも聴くことが当然ですが、トランペッターがリーダーで、テナーサックスやギタリスト、パーカッション等のウワモノが参加した比較的大所帯の作品ではとても珍しい事です。しかもエレクトリックとアコースティックとなれば、プロデューサーSebeskyが以前から温めていた企画を実現させたのではないでしょうか。AlphonsoはWeather Reportを前年退団、テクニカルで歌心溢れるプレイには定評がありました。Carterも当時飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍していたスーパー・ベーシストです。どちらかと言えばソロイストと言うよりもバッキングに長けた二人ですが、ここでは丁々発止と掛け合いを行っています。バトルの後半に聴かれる管楽器二人のバックリフも印象的です。ヴァンプからラストテーマはAセクション一度だけ、その後はBaker, MichaelのバトルがBakerのペースにMichael合わせつつ行われ、Fade Outです。冒頭とエンディングの速さが全く変わっていないのでクリックを鳴らしてレコーディングしたのかも知れません、ストリングのオーヴァーダビングの関係もありますから。

2曲目Bud Powellの名曲Un Poco Locoは自身の「The Amazing Bud Powell, Vol.1」収録、スペイン語のタイトルですが意味は英語でA Little Crazy、ここでの演奏はA LittleどころではないToo Much Crazyです!ハードロックのリズムで演奏するなんて作曲者Bud Powellが聴いたら怒り出す、いやいや、むしろ喜んで面白がるかも知れません!サビはスイングで柔らかいBakerのメロディ奏です。対旋律の上昇音階担当、ギターのタイトさといったら!ソロの先発はそのJohn Sco、切れ味良いハードロッカー振りを聴かせます。フレージングはコンディミ・サウンド・エグエグですが!それにしてもTonyってこんなにロックドラマーでしたっけ?そうでしたね、確かに彼のバンドLife Timeはロックバンドでした。Alphonsoのベースが大活躍です!続くMichaelのソロもギンギンのJewish-Coltraneサウンド全開です!(ここでも1曲目同様パターンやリックに頼り気味が気になりますが)そう言えばMichael含めてBaker, John Sco, Beirachは全員ユダヤ系アメリカ人でした。続くBakerのソロは一転してCarterのベースのみ従えてクールダウンした3拍子、Bakerコーナーを設置したSebeskyの采配が光ります。Beirachのバッキングが素晴らしいです!彼は88年5月に没したBakerのトリビュート・アルバムを翌89年にMichael, John Sco, Randy Brecker, George Mraz, Adam Nussbaum達と「Some Other Time: A Tribute To Chet Baker」として録音、リリースしています。

その後はTonyのドラムソロからラストテーマに入りますが、突入合図のフィルイン後一瞬ベースが出遅れて「おっと!」とばかりに態勢を立て直します。ずっとフォルテシモで激しい演奏の中、Bakerの演奏が癒し系になっていると言えば聴こえが良いかも知れません。

3曲目は本作唯一のBaker本領発揮テイク(笑)、Sebesky作曲You Can’t Go Home Again、スイートな曲想にBakerのトランペット、Paul Desmondのアルトサックス、ストリングスが見事に合致します。実に美しい演奏です。再発時に追加された16曲の多くはこちら側のコンセプトの演奏、Bakerはお得意のヴォーカルも披露しています。同じ音楽的方向性を有する管楽器奏者が2人集まることによりサウンドの厚みが倍増以上になりました。2作分の全く異なった作品を同時に録音し、強引に1枚のアルバムに纏めたために無理が生じたように感じます。ピアニストもKenny Barronに交替しますが、時代を反映して彼にもエレクトリックピアノを弾かせています。

曲のタイトルYou Can’t Go Home Againの意味は諺からの転用で、一度家を出て自立を始めれば自分自身も変わり、その家を取り囲む環境も昔と同じではない事から二度と同じ家に戻ることはできないという事です。つまり自立しているなら実家に戻って昔と同じ生活に馴染むことは出来ないと言う意味です。でも最近北米では学生ローンの支払などの為一度独立した後、実家に舞い戻って親と同居する人が増えていてYes, you can go home again! などとも言われているそうです。何処も世知辛いですね!

4曲目アルバム最後のナンバーは再びSebeskyのオリジナルEl Morro、自身の作品75年録音、リリース「The Rape Of El Morro」収録の同曲再演になります。

スパニッシュ・ムード満載のイントロではアコースティック・ギターやHubert Lawsのバスフルートが効果的に使われています。Bakerのスローテンポでのムーディなテーマの後、テンポが変わりMichaelの気持ちが入りまくったメロディ奏になります。分厚いストリングス・サウンドやパーカッションを効果的に用いた壮大なテーマのアンサンブル後、Michaelのソロになります。スペーシーに始まりかなり長いスパンのソロスペースが与えてられていますが、実は冗長さを否定できません。Michaelのソロに統一感が希薄な事に起因してか、共演者に説得力あるストーリーを語りきれずに終始しています。アンサンブルを経てBakerのソロ、この演奏にも特にハプニングを感じる事は出来ませんでした。レコードSide B2曲目はEl Morroを収録せず、You Can’t Go Home Again側の小品を2曲、例えば1曲Bakerのボーカル曲を選び、Side AはHard Side、Side BはBaker本来のSoft & Mellow Sideとはっきりと分割すればかなり印象の異なるアルバムに仕上がった事と思います。

2018.08.18 Sat

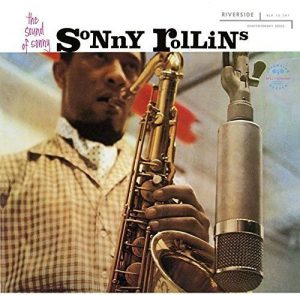

今回はSonny Rollins 1957年録音の作品「The Sound Of Sonny」を取り上げてみましょう。

1)The Last Time I Saw Paris 2)Just In Time 3)Toot, Toot, Tootsie, Goodbye 4)What Is There To Say? 5)Dearly Beloved 6)Ev’ry Time We Say Goodbye 7)Cutie 8)It Could Happen To You 9)Mangoes

ts)Sonny Rollins p)Sonny Clark b)Percy Heath(2, 3, 5~9) Paul Chambers(1, 4) ds)Roy Haynes

Recorded In NYC June 11(5, 6, 8), June 12(2, 3, 7, 9), June 19(1, 4), 1957 Produced By Orrin Keepnews Riverside Label

当時最先端のスタジオ・レコーディング用マイクロフォンNeumannの前でSonny Rollinsがサックスを構えるジャケ写が印象的です。実際にはこれ程近づけて収録する事はないので、写真撮影用のポーズと思われます。楽器もAmerican Selmer Mark6、Front F keyの貝殻が小ぶりな事からシリアル5万〜6万番台と推測出来ます。当時の現行モデルですね。

本作は前回Blog「Coltrane Jazz / John Coltrane」でも挙げましたが、「Sonny Rollins, Vol.2」というオールスターによるハードバップの名作をレコーディングした直後の作品、前作が大熱演だったためかリラックスした内容に仕上がっています。更にウラ「Saxophone Colossus」とも称される次作「Newk’s Time」に挟まれた形になります。本作録音の57年と言う年はモダンジャズの黄金期、最も華やかに煌びやかにジャズが賑わっており、ジャズ史を代表する名盤が量産されました。Rollinsも同年は「 Sonny Rollins, Vol.1」(Blue Note)「Way Out West」(Contemporary)「Sonny Rollins, Vol.2」(Blue Note)「The Sound Of Sonny」(Riverside, 本作)「Newk’s Time」(Blue Note)「A Night At The Village Vanguard」(Blue Note)「Sonny Side Up」(Verve, Dizzy GillespieとSonny Stittとの共同名義)とリーダー作を1年間に7作も立て続けにレコーディング、しかも何れもがRollinsの代表作なのです。飛ぶ鳥を落とす勢いとはまさしくこの事、快進撃を遂げていました。これら7作品中本作が最も小唄感が強く、1曲の演奏時間も短いためにメンバーとの丁々発止のやり取り、熱く燃えるソロはあまり聴かれず、どちらかと言えば比較的影の薄い存在のアルバムですが〜単に他の作品が濃過ぎるのかもしれません(汗)〜、僕はRollinsの演奏の原点がスポンテニアスな「鼻唄感覚」と捉えているので、彼のエッセンスがシンプルに発揮された作品としてずっと愛聴しています。フルコースの晩餐も良いですが猛暑にはやっぱりざる蕎麦でしょう(笑)。更に収録曲には各々Rollins本人と思われる、曲の魅力を十分に引き出しているアレンジが施され、聴き応えを倍増させています。後ほど触れますがアレンジのテーマは「ブレーク」です。

Riverside LabelからRollinsの作品がもう一枚リリースされています。58年録音「Freedom Suite」

こちらはb)Oscar Pettiford ds)Max Roachとのテナー・トリオでの作品、表題曲Freedom Suiteが19分以上の演奏時間から成る、リズムやテンポ・チェンジを繰り返しつつ進行する組曲で、レコードのA面を1曲だけで占めている当時としては珍しい形態の意欲的な作品です。本作とは対照的なコンセプトの作品です。

ピアニストSonny ClarkはRollinsと初共演、的確なアプローチのスインギーなソロを聴かせ、Rollinsのソロにも付かず離れずのバッキングで対応しています。翌58年には名盤「Cool Struttin’」を録音していますが、63年1月ヘロインの過剰摂取による心臓発作で31歳の生涯を閉じました。

ドラマーRoy Haynesは25年生まれ、現在93歳(!)、Lester Young, Charlie Parker, Bud Powell, Sarah Vaughan, Stan Getz, Chick Coreaとモダンジャズのレジェンド達との共演、その枚挙には遑がありません。Rollins自身も30年生まれの今年88歳、本作録音から61年経た現在に於て参加ミュージシャンが二人も存命とは素晴らしく長寿です!Rollinsのリーダーセッションとしては初リーダー作「Sonny Rollins With The Modern Jazz Quartet」収録のMiles Davisがピアノを弾いている謎のナンバー、I Knowで共演を果たして以来です。因みにその時のベーシストも本作のPercy Heathです。もう一人のベーシストPaul ChambersはRollinsのお気に入り、RollinsオリジナルのPaul’s Palで彼への思いを表しています。

本作は57年6月11, 12日のセッションではHeathを、6月19日のセッションではChambersを起用しています。Chambersが演奏するテイクは1曲目と4曲目のバラードです。Heathのベースには安定感がありますが些かタイムが重いように聴こえます。一方Chambersは当Blogでも何度か触れていますが、On Topを信条とした素晴らしいベース・ワークを聴かせています。Rollinsもレイドバックしたタイム感が実に素晴らしく、このタイム感とOne And Onlyのテナー音色が合わさりRollins節を聴かせるのですが、レイドバックの必要条件としてリズムセクション、特にベーシストのOn Top感が欠かせません。Heathのベースで一枚アルバムを作りたかったけれど(そのために通常のレコーディング・スケジュールで2日間連続拘束)、どうしても1曲目のシカケのある曲とバラード2曲のテンポが遅くなってしまうので、確実に安定した演奏を提供できるChambersを呼び、他は同じメンバーで1週間後に再演したのでは、と想像しているのですが如何でしょうか。だったら初めからChambersを呼べば良いだろうとは友人の弁です。

その1曲目The Last Time I Saw Paris、Parisを題材にした曲は数多くありますが、こちらは如何にもブロードウェイ・ミュージカル・ナンバー、ユーモラスな雰囲気を感じさせるのは曲想の他にリズムセクションのシカケも要因です。この曲のみピアノレスのトリオ編成なので余計にシカケがくっきり浮き上がり、テーマ後の小節のアタマにアクセントが入り1小節ブレーク、そのまま1コーラス32小節丸々このシカケが入ります。Haynesも茶目っ気があるので25, 29, 31小節目に複数のアクセントを連打しています。合計3コーラスをRollins一人の吹きっきり状態、ブレークをものともせずソロを構築して行くスイング感、センスには脱帽してしまいます!この曲のベーシストはChambersですが冒頭のテンポに比べて後テーマは流石にブレークを繰り返したために若干テンポが遅くなっています。ChambersをしてもこうですのでHeathならばどうであったのか…Rollinsのソロ終了直後1’52″で「アッ」と声が入りますが声の主は多分Haynes、テナーソロの素晴らしい出来栄えに思わず声が出てしまった感じの発音です。

2曲目Just In Time、こちらもブロードウェイ・ミュージカルの代表的ナンバー、小気味好いテンポ設定にメロディを3拍-3拍-2拍に分割して変拍子のように聴かせています。更に2小節のブレーク時、オクターブ下でのメロディ奏に対し一人Call And Response状態、敢えてオクターブ上でのカッコいいフィルインを吹いています。本編のソロも決してtoo muchにならずメロディを踏まえて小粋にスイングしています。続くSonny Clarkのピアノソロ、Wynton KellyやRed Garland, Tommy Flanaganとはまた異なるテイスト、僕はかなり好みです。続くHaynesとの4バース、こちらもPhilly Joe JonesやMax Roach, Art Blakeyとは全く異なる独自のドラム・フレージング、こちらも相当好みです。

3曲目Toot, Toot, Tootsieは27年のThe Jazz Singerと言うミュージカル映画から、古き良きアメリカの雰囲気満載のナンバーです。チャールストンというリズムでClarkもそのコンセプトを把握したバッキングに徹しています。ピアノソロ後に一瞬ベースの音が聞こえなくなるのはドラムソロか、自分のベースソロかとの選択を迫られ躊躇した結果でしょう、生々しさが伝わります。結局ドラムとの4バースに突入、その後半音づつブレークをしながら同一フレーズで3度転調を繰り返し、Cメジャーから単3度上のE♭メジャー(in B♭)にキーが変わりラストテーマは演奏されずにエンディングを迎えます。これまたブレークを生かしたカッコいいアレンジが施された演奏になりました。

4曲目はバラードWhat Is There To Say、こちらもベーシストがChambersに代わります。サブトーンを生かした「ザラザラ、シュウシュウ」豊富な付帯音でのテーマメロディ奏の後ピアノソロが先発します。その際一瞬Clark「えっ?オレなの?」と予期せぬRollinsからのソロ先発依頼、バッキングのつもりの音使いから急遽ソロに突入です。その後テナーがサビからメロディフェイクを交えつつラストテーマへ、サビ後はキーが半音上がり、更にカデンツァを経てFineです。

5曲目Dearly Belovedもブレークを生かした仕掛けが施されています。1曲目に似た構成ですが、こちらはアドリブソロの1コーラス目初めの8小節間1小節ごとにブレーク、その後の8小節は普通にスイング、更に8小節間1小節ごとのブレーク、8小節間スイングとなっています。こちらはある程度の早さのテンポ設定なので、テンポダウンする事はありませんでした。エンディングは3曲目と方法は異なりますが、同様に単3度上がってFineを迎えます。

6曲目Cole Porterの名曲Every Time We Say Goodbye、ペダルトーンが効果的に用いられたユニークなイントロに被りながら、リバーブが効いたテナーが遠くからやって来たかのように登場します。61年発表のJohn Coltrane「My Favorite Things」収録、ソプラノでの同曲のバラード演奏とはテイストが随分と異なります。

7曲目はRollinsオリジナルCutie、作曲者が同じなので仕方がない事ですが、やはりRollinsのオリジナルDoxyに何処か似たテイストの明るいナンバーです。Rollinsのソロ後本作唯一のHeathのベースソロが聴かれます。

8曲目は本作の目玉、テナー無伴奏ソロによるIt Could Happen To You。このテイクは他とは異なりリバーブ感が強く出ています。曲のメロディは断片的に出てくるだけで、たっぷりゆったりとスペースを取りながらおおらかに歌い上げており、最低音域のサブトーンと実音の使い分けに表情を感じさせます。エンディングは#11thの音を吹き伸ばし、半音上がった5度の音で解決しています。ここでの演奏がその出来映えはどうであれ、28年後の85年6月19日NYC MoMAで行われたRollins自身のテナーサックス・ソロ・コンサートを収録した「The Solo Album」に繋がります。

9曲目は本作の最後を飾るラテンナンバーMangoes。Haynesはラテンのセンスも良く、軽妙なドラミングを聴かせています。イントロ、テーマのメロディの合間に挿入されるフィルインも小洒落ています。この曲の持つ陽気な雰囲気は実にRollinsの音楽性に合致しています。スイングのリズムも交えながら曲が進行し、ラストテーマの吹き方もステキです!そしてユーモラスにアルバムの大団円を迎えます。

2018.08.09 Thu

今回はJohn Coltrane6枚目のリーダー作、1961年リリース「Coltrane Jazz」を取り上げてみたいと思います。

1)Little Old Lady 2)Village Blues 3)My Shining Hour 4)Fifth House 5)Harmonique 6)Like Sonny 7)I’ll Wait And Pray 8)Some Other Blues

ts)John Coltrane p)McCoy Tyner(on 2 only) p)Wynton Kelly b)Steve Davis(on 2 only) b)Paul Chambers ds)Elvin Jones(on 2 only) ds)Jimmy Cobb

Recorded: Nov. 24, 1959(1, 7) Dec. 2, 1959(3~6 & 8) Oct. 21, 1960(2) Producer: Nesuhi Ertegun Atlantic Label

Coltraneの代表作にして傑作「Giant Steps」の次作にあたりますが、1曲目Stardustで有名なHoagy Carmichael作の小粋なミディアムアップテンポの歌モノLittle Old Ladyから始まるので、小唄特集のように捉えていました。Sonny Rollins(本作中彼に捧げられたナンバーも収録されています)にも57年録音、リリースの「The Sound Of Sonny」という作品がありますがJ. J. Johnson, Art Blakey, Horace Silver, Thelonious Monk, Paul Chambers等と、とことん熱く終え上がったハードバップの傑作「 Sonny Rollins, Vol.2」の次作に該当し、それ故か全編クールダウンしたスタンダードナンバーの小唄特集(いずれも演奏時間が短いです)が逆にとても心地良いのです。

プロデュース・サイドも「Giant Steps」の作品冒頭でのインパクトがあまりに強烈だったので次作は穏やかに、スロースタートで開始しようと目論んでいた事でしょう。Coltraneのリーダー作にしては珍しくピアノソロから始まっています。確かにLittle Old Ladyの和み系の曲調、演奏はいつになくリラックスしたものを感じさせますがColtrane自身のソロの内容の素晴らしさ、本作品の収録8曲中5曲がColtraneの強力な個性を湛えたオリジナル、他の3曲もジャズミュージシャンはあまり取り上げる事のないスタンダード、そしてそのチョイスのセンス、さらには直後開始されるピアニストMcCoy Tyner, ドラマーElvin Joneを擁するジャズ界をリードしたオリジナル・カルテットでの最初の演奏が収録されているなど、充実した内容の作品なのです。文字通り「Coltrane Jazz」が表現されています。

Atlantic Labelの録音はBlue Note, Prestige担当のエンジニアRudy Van Gelderとは全く異なり、飾り気のないストレートな音色に仕上がっているので、Coltraneの音色を生々しく聴くことができるとも言えます。

演奏曲目に触れていきましょう。1曲目Hoagy Carmichael作Little Old Lady、自身は36年にかなりゆっくりとしたテンポで初演しています。偶然でしょうが、かのMiles Davisが敬愛してやまなかったピアニストAhmad Jamalがほとんど同じ頃(1960年6月、Coltrane Jazzリリース前)に自己のトリオで録音しており、遊び心、余裕の快演を聴かせています。「Happy Moods」Argo Label

Coltraneの演奏は独特なテナーサックスの音色、ほとんどビブラートをかけずにストレートにメロディを演奏することから一聴してすぐに彼と分かる個性を発揮しています。ジャケット写真に写っているマウスピースとネックコルク部分に見える白いものは、コルクが緩いのでマウスピースを安定させるために巻いているただの紙です。マウスピースを頻繁に取り替えているとネックコルクが痛み易く、弾力性がなくなり、紙などで厚みを持たせなければならなくなります。松本英彦さんがNewport Jazz Festivalに出演した際Coltraneの楽屋を表敬訪問し、バッグ一杯にマウスピースが入っていたのを目撃、「好きなのを持って行って構わないよ」とColtraneに言われた話は有名ですが、さぞかし日常的にマウスピースを取っ替え引っ替えして音色や吹奏感を向上すべくチャレンジ、研究していたのでしょう。それにしてもその膨大な数のColtraneのマウスピースは一体どこに行ってしまったのでしょうか?息子のRavi Coltraneと話をした時には特にその話題は出ず仕舞い、晩年共演していたPharoah Sandersのところに譲渡された?Coltrane研究家のテナー奏者Andrew Whiteのところへ?因みにSandersはヴィンテージ・マウスピースが大のお気に入り、来日時には東京・石森管楽器を訪れて店頭にあるヴィンテージ・マウスピースを吹くのが楽しみなのだそうです。Coltraneが愛用していたOtto Link Tone Master Model、Otto Link社に特注で何本か製作依頼していたらしいのですが、その場合本人の名前がマウスピースに必ず刻印されます。写真は40年代にStan Kentonのビッグバンドで活躍したテナー奏者Vido Mussoの名前が刻印されたOtto Link社Master Link Model特注マウスピースです。写真中央の窪み右寄りのところに、見難いですがVIDO MUSSOとあります。

John ColtraneないしはイニシャルでJ Cとマウスピースの横側、あるいはマウスピースのテーブル部分に刻印されたOtto Link Tone Master Modelが存在したら、かなりの価格が付けられることでしょう。あらゆるものが発掘される昨今、ひょっこりと現れるかもしれません、その際には是非吹いてみたいものです。

演奏内容に戻りましょう。Wynton Kelly のソロ後Paul Chambersのソロを挟み、Coltraneの登場です。スタンダードナンバーにこのようなアプローチで演奏を試みたプレイヤーはColtraneがパイオニア、「誰にも似ていない」オリジナリティは驚異的です。そのままラストテーマに突入しています。3’03″でColtraneにしては珍しく伸ばした音の語尾に一瞬ビブラートをかけています。

2曲目ColtraneのオリジナルVillage Blues、この曲のみリズムセクションがp)McCoy Tyner b)Steve Davis ds)Elvin Jonesに替わります。そしてColtraneがMcCoyとElvinとの初共演のレコーディングになります。ベーシストSteve Davisはごく短期間の在籍、その後Reggie Workman、そして以降不動のJimmy Garrisonに替わり数々の名演奏を残したJohn Coltrane Quartetの誕生となります。ベーシストがなかなか決まらなかったので、本作でも共演している盟友Paul Chamberを採用し、McCoy, Elvinと組ませる考えもColtraneの頭の中にあったと思いますが、ビート〜リズム的にコンビネーションが良くても、サウンド的にはスリリングなレベルまで行かないだろうと考え断念したのでしょう。Chambersはハードバップを代表するベーシストですから。曲自体はミディアムテンポのブルース、キーはC。まず気付くのはドラムのリズムです。前曲のドラマーJimmy Cobbに比べて3連が強調されており、常に3連符がリズムを支配しています。ビートがどっしりしているのにスピード感があるので一拍の長さがハンパありません。そしてピアノのバッキング・コードに4度音程のインターバルが導入されているのでフローティングなサウンドが聴かれ、Wynton Kellyとは全く異なる、ある種サウンドの束縛感から解放されたかのようです。この1曲で以降の黄金のColtrane Quartetのプレビューがしっかりと果たされています。

3曲目Harold Arlen, Johnny Mercerコンビによるナンバー、軽快なテンポによるMy Shining Hour、この演奏でどれだけのColtrane派テナーサックス奏者たちを魅了した事でしょう!!ここでのColtraneのテナーの音色の「ホゲホゲ」感が堪りません!Coltraneのアンブシュアはダブルリップだったと言われていますが、確かにダブルリップでルーズなアンブシュアでなければこんな楽器の鳴りは得られないでしょう。ジャケ写では上唇にヒゲが生えているために厳密には判断できませんが(更にCDジャケ写では小さすぎるので、可能ならばレコード・ジャケットで見てください)上唇を内側に巻いているように見えます。下唇はこの人かなり分厚いので巻いているかの判断は微妙な感じです。ピアノとドラム二人による8小節の軽快なイントロからColtarneのメロディ奏、お馴染みビブラートや抑揚を排した吹き方にも関わらず何故かとっても素敵に聴こえます。ピックアップのフレージングからして独創的、55年Milesのバンドに参加した頃は運指とタンギングが実に合っていませんでした。ここでもタンギングの合わなさ加減を若干感じますが、それでも当時より実にスムースにアップテンポのタイトな、イーヴンにひたすら近い8部音符を聴くことが出来ます。1’15″で聴かれるDメジャーに解決するフレーズ、物凄いです!アドリブのフレーズに著作権印税があったなら間違い無くCharlie Parkerが長者番付1位、Coltraneもかなり上位に違いありません。と言うのもColtrane派テナー奏者たちSteve Grossman, Dave Liebman, Michael Brecker, Bob Berg皆さんこのフレーズを愛用していました。もう一つ、1’54”, 2’00”, 4’04″と3回出てくるコード進行Em7-A7でのフレーズ、Coltraneの使用楽器はAmerican Selmer Super Balanced ActionのためHigh F#からフラジオ音扱いですがそのF#音と半音上のG音を用いたスーパー・インパクトのフレージングです。Michael Breckerが参加しているトランペット奏者Tom Browne、79年の作品「Browne Sugar」1曲目Throw Downの3’00″でMichael実に大胆に、効果的にこのフレーズを使っています。

4曲目はColtraneのオリジナルFifth House、イントロのピアノ左手とベースのパターンが印象的、Tadd DameronのHot Houseを元にしたナンバーで、更なる原曲はCole PorterのWhat Is This Thing Called Love?(恋とは何でしょう)です。Lewis Porterの著書「John Coltrane His Life And Music」に拠ればFifth Houseのタイトルは占星術の用語に由来するそうです。AABA構成32小節のこの曲、Coltraneのソロ時はAの部分をDペダルで通しているので一つのコードだけでも良い筈ですが、ColtraneはオリジナルのHot Houseのコード進行とColtraneチェンジ両方とも想定してアドリブしています。Wynton Kellyのソロ時はHot Houseのオリジナルコード進行に変わり、メリハリが付けられています。Kellyのソロには原曲のコード進行が相応しいです。PorterによればColtraneはこの曲にInterludeも書いたそうですが、レコーディングされませんでした。ラストテーマ後のバンプではColtrane重音奏法を用いて同時に複数の音を吹き、次曲Harmoniqueの曲のコンセプトにうまい具合に繋げています。レコードのSide Aはここで終了です。

5曲目もColtraneの3拍子のオリジナルHarmonique、ユニークなイントロの後ハーモニクス奏法を用いた重音テーマのメロディ、アドリブを行っています。本来単音楽器のサキソフォンですが特殊なフィンガリング、ノドの使い方で複数の音を同時に出す奏法です。以前から奏法としては存在していたでしょうが、メロディやアドリブに持ち込むのは当時としては奇想天外、多くのサックス奏者の度胆を抜いた事でしょう!こんな事まで思いついて演奏してしまうColtraneの発想の自由さに、今更ながら敬服していまいます!この曲の超進化系でハーモニクスやovertoneを駆使した曲、演奏がMichael BreckerのDelta City Blues(Two Blocks From The Edge収録)となります。1998年リリース

6曲目はSonny Rollinsに捧げられたColtraneのオリジナルLike Sonny、これまた個性的なメロディライン、構成の曲です。前述Lewis Porterの著に拠れば、親しい間柄のRollinsへの尊敬の念を込めて書かれたナンバーで、曲のメロディはKenny Dorhamの作品「Jazz Contrasts」収録のバラードMy Old Flameに於けるRollinsのソロフレーズをモチーフにしています。具体的には3’22″~3’31″のRollinsが吹いたフレーズの断片を様々なキーに移調して曲に作り上げています。と言う事でLike Sonnyと言うタイトルは正しくなく、そのまんまSonnyの方が適切です (笑)

遡ること約9ヶ月前の59年3月26日にp)Cedar Walton b)Paul Chambers ds)Lex Humphriesというリズムセクションでの別テイクが残されていて、ボーナストラックとしてCDに収録されていますが、こちらもなかなか良い出来のテイクです。オリジナルテイクには無いリズムセクションのキメが印象的ですが、ボツテイクになったのはHumphriesのドラミングにColtrane不満があったのが原因ではないかと感じています。

7曲目Coltraneの高音のハスキーな音色を生かしたバラードI’ll Wait And Pray。Side Key Dの音がこの人メチャメチャ良いですね!イントロ無しでストレートに直球勝負、1コーラス半をメロディフェイクを中心にグリッサンドを多用して歌い上げています。ラスト部分ではここでもハーモニクスを用いて和音を鳴らし、コード感をしっかりと聴かせてエンディングを迎えています。この部分も前述Delta City Bluesにしっかりと受け継がれています。

8曲目ラストを飾るのはオリジナルのブルースSome Other Blues。Charlie ParkerのNow’s The Timeにどことなく似ているのでそれでSome Otherなのでしょう。Coltraneのレパートリーにブルース・ナンバーはたくさんありますが、アドリブの題材として重要な素材であったと思います。ここでは8分音符のラインを中心としたアドリブを聴かせていますが、6コーラスに及ぶドラムとの4バース中、Like Sonnyのメロディらしきフレーズが2度出て来ます。

2018.08.03 Fri

今回は多くのトリビュート作を製作したプロデューサーHal Willnerが、Walt Disneyの映画音楽を様々なミュージシャンによる演奏でまとめ上げた傑作「Stay Awake: Interpretations Of Music From Vintage Disney Films」を取り上げてみましょう。A&M Label 1988年リリース

アメリカ人なら誰もが子供の頃から耳にしているWalt Disneyの映画音楽、多くのミュージシャンにカバーされていますが、大胆なアレンジで実に多様なアメリカン・ミュージックのジャンルのミュージシャンを適材適所に起用し、日本人も同様に昔から耳にしている名曲の数々が斬新なサウンド、文字通り新しい「音楽の解釈」に生まれ変わっています。Hal Willnerプロデュースの85年リリース、前作にあたるKurt Weillのトリビュート作「Lost In The Stars: The Music Of Kurt Weill」もとても素晴らしい内容でしたが、本作は更に上回る充実した音楽性を表現しています。

Willner一連のトリビュート作は81年リリースの「Amarcord Nino Rota: Interpretation Of Nino Rota’s Music From The Film Of Federico Fellini」から始まりました。以降ずっと継続するWillnerのトリビュート・コンセプトがここでは既に確立されています。

これらの作品に全て言えることですが、起用されているミュージシャンはロック、ポップスの世界が中心で、スタジオミュージシャンの参加も交えながら、(本作に於る)ジャズミュージシャンBill Frisell, Alex Acuna, John Patitucci, Betty Carter, Stephen Scott, Don Braden, Ira Coleman, Troy Davis, Sun Ra & His Arkestra(!), Buell Neidlinger, Branford Marsalis, Don Grolnick, Steve Swallow, John Scofield, Herb Alpertらによる演奏がとても効果的、曲によっては実に素晴らしいスパイス的な役割を担っています。例えばQuincy Jones、Creed Taylorたちも敏腕プロデューサー、アレンジャーで歴史に残るアルバムを製作していますが、Willnerはより対象を俯瞰して極めてマニアックに(ここが誰よりも半端ないのです)、更に深部に入り込んで元の演奏曲の構造自体から一度解体し、時に危なさを感じさせるまでに肉付けを行い、再構築して全く違う次元にまで昇華させています。彼のプロデュース力、企画力、アレンジ能力、ミュージシャンのチョイス、バランス〜レイアウト能力につくづく感心してしまいます。日本でもそのジャンルは全く異なり同次元では語れないかもしれませんがおニャン子クラブ、AKB48、乃木坂46といったアイドルのプロデュース、歌曲全ての作詞を手がけている秋元康氏もデビューさせるべきタレントと言う主体を発掘、育成、更にはマスメディアに映えさせる事に関しての能力に、抜きん出たものを感じます。

Hal Willnerについて簡単に触れておきましょう。1957年米国Pennsylvania州Philadelphia出身、70年代末にレコードプロデューサーJoel Dornの元で働き、その後今回取り上げた作品を含めたトリビュート・アルバムの製作で名を馳せました。81年「Saturday Night Live」を始めとするTV番組、93年電子楽器テルミンの開発者レフ・テルミンのドキュメンタリー映画「テルミン」の映画音楽、Marianne Faithful、Lou Reed、Bill Frisellといったトリビュート・アルバムに参加したミュージシャンのアルバム・プロデュースを始め、数多く手掛けました

今回は参加ミュージシャンの数が膨大ですので、メドレー(各々にタイトが付いています)や曲毎に紹介していきたいと思います。

1曲目Opening Medley (I’m Getting Wet And I Don’t Care)

a) “Hi Diddle Dee Dee (An Actors Life For Me)”は映画Pinocchioからのナンバー。ミュージシャンはvo)Ken Nordine g)Bill Frisell p, synth)Wayne Horvitz メロディをピアノが可愛らしく淡々と奏でますがFrisellのSE的な演奏、サーカスのテント内での音を模しているのでしょうか?それらの上でNordineの地獄からの声のように語られる超テノールで「サーカス以外の全てを呪え」。オープニングのムード作りはバッチリです!

b) “Little April Shower”こちらは映画Bambiからの出典。vo)Natalie Merchant vo)Michael Stipe vo)The Roches banjo)Mark Bingham ss, fl)Lenny Pickett cl)Ralph Carney marimba)Michael Blair harp)Rachel Van Voorhees cello)Jackie Mullen ハープをバックにしたボーカルから始まり、様々な楽器が入り混じりクラシカルに曲が進行します。ソプラノサックスのソロはTower Of PowerのLenny Pickett。美しい音色、正確なピッチで演奏のムードを高めています。曲が終わりかけた頃、ジャングルの音と共に遠くから、かの Weather ReportのドラマーAlex Acunaが演奏するラテンパーカッションがやってきます。

c) “I Wan’na Be Like You (The Monkey Song)” 映画The Jungle Bookからのナンバー。vo)Cesar Rosas g)David Hidalgo b)Conrad Lozano varrana)Loie Perez bs)Steve Berlin per)Alex Acuna バリトンサックスの演奏する低音のラインとソロが印象的です。ナイロン弦ギターのバッキング、ソロもイケてます!フィーチャリングボーカルのRosasはバンドLos LobosとLos Super Sevenのメンバー。The Jungle Bookは67年発表ですが2016年実写の少年とCGIアニメーションによる動物が共演する映画でリメイクされました。

2曲目”Baby Mine”、映画Dumboからのナンバー。Bonnie RaittとWas (Not Was)をフィーチャーしています。vo, slide-g solo)Bonnie Raitt vo)Sweet Pea Atkinson vo)Arnold McCuller key)Luis Resto g)Paul Jackson Jr. sax)Steve Berlin synth)Don Was fl)David Was b)John Patitucci ds)Jim Keltner The Uptown Horns: bs)Crispin Cioe ts)Arno Hecht tb)Bob Funk tp)”Hollywood” Paul Litteral 冒頭ゆったりとしたベースラインはJohn Pattitucci、8分の6拍子のリズムはいかにもアメリカンポップスを表現し、コーラスやPaul Jackson Jr.のギター、良い味付けをしています。

3曲目は”Heigh Ho (The Dwarfs Marching Song)”、映画Snow White And The Seven Dwarvesからのナンバー。さすがTom Waits怪しげな雰囲気造りに長けています。vo)Tom Waits option programming)Tchad Blake sound effects)Val Kuklowsky g)Mark Ribot b)Larry Taylor 原曲の7人の小人たちが鉱山の中で宝石を掘り出す楽しげな雰囲気とは真逆、ブラック企業で働く労働者の悲哀を物語っているかのようです(笑)

4曲目Melody Two (“The Darkness Sheds Its Veil”)

a) “Stay Awake” は映画Mary Poppinsからのナンバーで本作表題曲。Suzanne Vagaのボーカルソロです。感情移入を感じさせない淡々とした歌いは「眠らないで、コックリしないで、夢見ないで」と相手を起こし続けているシーンをイメージさせるのにうってつけです。80年代末にポップスでこう言った独唱が流行った記憶があります。

b) “Little Wooden Head”、前出Pinocchioからのナンバーで再びBill Frisell, Wayne Horvitzのコンビによる演奏、バンジョーとアコーディオンぽい音が醸し出すムードがアメリカ南部を感じさせます。

c) “Blue Shadows On The Trail”は映画Melody Timeからのナンバー。vo)Syd Straw steel-g)Jaydee Mayness harmonica)Tommy Morgan g, mandolin)John Jorgensen 比較的オリジナルのバージョンに忠実な演奏です。原曲が男性ボーカルに対し女性、ハーモニカ、スティールギターの効果的な使い方でよりディープサウスを表現しています。

5曲目Melody Three (“Three Inches Is Such A Wretched Height”)

a)”Castle In Spain”は映画Babes In Toylandからのナンバーで、ラテン色満載の楽しい演奏。Buster Poindexter And The Banshees Of Blueによる演奏です。Buster Poidexterは芸名で本名はDavid Johansen、The New York Dollsというバンドで名を馳せました。vo)Buster Poindexter vo)Ivy Ray g)Brain Kooning p)Charles Giordano b)Tony Garner ds)Tony Machine per)Fred Walcott dr-programming)Jimmy Bralower The Uptown Horns トランペッットの音色がメキシコのラテン、マリアッチを連想させます。”Baby Mine”でも演奏している The Uptown Hornsのホーンアンサンブルが効果的に用いられています。

b)”I Wonder”は映画Sleeping Beautyからのナンバーで驚異的なシンガー、Yma Sumacをフィーチャーしています。しかし何ですか!この超ソプラノボイスは!彼女は6オクターブ半の音域を操ると噂された事もありましたが、実際にはそれでも4オクターブ半の声を操る驚異的なシンガー(通常のシンガーは3オクターブ半程度の音域)。ペルー出身でインカ帝国最後の王の血を引くと言い伝えられていますが、この歌を聴けば然もありなん、と何だか納得させられてしまいそうです(笑)。ここでのオーケストラの指揮を50年代からサックス奏者、作曲家、アレンジャーとして活躍しているLennie Niehausが担当しています。ちなみに彼は俳優、映画監督Clint Eastwoodのお抱えアレンジャーで、彼が製作、監督、出演する映画の音楽を全て担当しています。写真はYma Sumac

6曲目お馴染み”Mickey Mouse March”、米国TV番組The Mickey Mouse Clubからのナンバー。メロディは基本的に同じですがテンポを遅くし、歌詞を大胆に変えてあります。ここでのボーカリストの歌い方の何と素晴らしいこと!作品中個人的に一番のお気に入りです!歌手の名はNew Orleans出身Aaron Neville、伴奏のピアニストが同じくNew Orleans出身Dr. John、コーラスを担当するのが三男Aaronの兄弟たちThe Neville Brothers 〜 長男Art, 次男Charles, 四男Cyrilです。本来子供の歌であるこの曲がMickey Mouseというキャラクターを通じて友情の大切さ、家族愛、人類愛を万人に向けて高らかに、清らかに歌っているように感じます。それにしてもなんと美しいAaronの歌声、七色の声色を使い分けているかのようです。Dr. Johnのきらびやかで重厚でゴージャスなピアノ(と多分Fender Rhodes)の音色、Neville BrothersのコーラスのダイナミクスとAaronのリードボーカルとの完璧なアンサンブル、歴史的な名演奏の誕生です。写真はThe Neville Brothers

7曲目Medley Four (“All Innocent Children Had Better Beware)

a)”Feed The Birds”は映画Mary Poppinsからのナンバー、演奏はBob DylanのバックバンドをつとめていたThe Bandのオルガン奏者Garth Hudsonを中心にしたセッション。key, accordion)Garth Hudson harmonica)Jorge Mirkin cymbal)Jay Rubin mackintosh sequencing/performer software)Steve Deutch ハーモニカの音色、アコーディオンが哀愁を感じさせます。Julie Andrewsの歌う原曲の演奏を踏まえつつ、歌詞はありませんが壮大な抒情詩に変化しました。

b)”Whistle While You Walk”は前出のSnow White And The Seven Dwarvesからのナンバーで、87年Miamiで結成されたR&BバンドNRBQによる演奏。key, vo)Terry Adams b, vo)Joey Spampinato g)Al Anderson ds, per)Tom Ardolino アレンジがカッコ良く、演奏も素晴らしい元の曲調を一新したロックナンバーに仕上がっています。

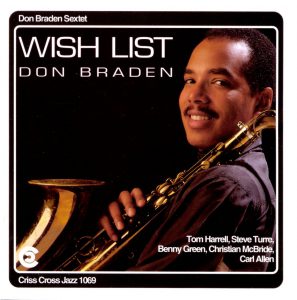

c)”I’m Wishing”は同様にSnow White 〜からのナンバー、ボーカリストBetty Carterを中心としたクインテットによるジャズ演奏が聴けます。vo)Betty Carter ts)Don Braden p)Stephan Scott b)Ira Coleman ds)Troy Davis Don Bradenのテナーサックス、ハスキーで実に良い音色です!この演奏を聴いてから一時期Bradenにハマった時期があります。彼の第2作目「Wish List」収録曲Sophisticated Ladyがお気に入りでした。

ボーカルとテナーの絡み方が実に気持ち良いです!ピアノの伴奏、ベースのタイトなライン、ドラムスのスイング感、5人の演奏が有機的に密度高く結合しています。写真はBetty Carter

d)”Cruella De Ville”は映画101 Dalmatiansからの演奏、Minneapolis出身の4人組Rock’n Roll Group、The Replacementsによる演奏。楽しげでヘヴィーなロックナンバーに変身しています。

d)”Dumbo And Timothy”もDumboからのナンバー、三たびFrisell And Horvitzの登場です。Frisellのギターサウンドが超イカしてます!プロデューサーWillnerはFrisellの作品もプロデュースしている程なので、彼の音楽性を高く評価しています。

8曲目は”Someday My Prince Will Come”、これもSnow White 〜からのナンバーになります。vo)Sinead O’Conner g)Andy Rouakeの演奏、このボーカルのひと大丈夫でしょうか?これだけピッチを外すのは狙っているとしか感じられませんが、O’Connerはアイルランド出身のセンシティブなミュージシャンと言われています。

9曲目Melody Five (“Technicolor Pachyderms”)

a)”Pink Elephants On Parade”はDumboからのナンバー。本作目玉のミュージシャン、秘密のベールに包まれた謎の集団Sun Ra & His Arkestraによる演奏です!テナーサックスにはもちろんJohn Gilmoreも在団しています! p)Sun Ra vo)Art Jenkins, T.C.Ⅲ g)Bruce Edwards b)Pat Patrick ds)Tom Hunter ds)Buster Smith ds)Aveeayl Ra Amen violin)Owen Brown Jr. fr-horn)Vincent Chaucey ts)John Gilmore as, b-cl)Elo Olmo as, fl)Marshall Allen bs)Kenny Williams tp)Fred Adams tp)Michael Ray tp)Martin Banks bassoon)James Jackson プロデューサーWillner、Sun Ra & His Arkestraをこのレコーディングに呼ぼう、参加させるという考えを持てる、発想する事自体がもはや天才的です!彼らの参加が本作の品位をぐっと高めました!「ピンク色の像の行進」だなんて彼らに全く相応しいタイトルの楽曲、演奏です!Sun Raのピアノ、Gilmoreのテナー、 Marshall Allenのフルート、メンバーによる怪しげなコーラス、トランペット・セクションのアンサンブル、Bruce Edwardsのカッティング・ギター、Vincent Chauceyのフレンチホルン、全てしっかり聞こえます!行進と言う事だからでしょうか、ドラマーが3人も参加しています。でも総じて意外とまともな演奏でした(笑)ハープの演奏がフェードインして次の曲に続きます。写真はSun Ra

b)”Zip-A-Dee-Doo-Dah”は映画 Song Of Southからのナンバーでボーカリスト、シンガーソングライターHarry Nilssonを中心とした演奏。vo)Harry Nilsson accordion)Tom “T-Bone” Walk electric-g)Arto Lindsay g)Fred Tackett g)Dennis Budimir synth)Peter Scherer p)Terry Adams b)Buell Neidlinger ds)Jim Keltner perc)Michael Blair conductor)Lennie Niehaus ミュージカル仕立てのアレンジ、演奏になっています。参加しているベーシストBuell Neidlinger、スタジオミュージシャンとして70年代から活躍していましたが、50~60年代はピアニストCecil Taylorと共演していた異色の経験を持つミュージシャンです。

10曲目”Second Star To The Right”はPeter Panからのナンバー、アメリカを代表するポップス・シンガーJames Taylorを中心としたセッションによる演奏。vo, g, whistle)James Taylor vo)The Roches ts)Branford Marsalis p)Don Grolnick b)Steve Swallow g)John Scofield acoustic-g, humming boy)Mark Bringham humming boy too!)Michael Blair オールスターによる演奏、冒頭Branfordのテナーサックスソロから始まりますが、こちらも本当に素晴らしい音色です!確かBranfordはこの頃すでに奏法をダブルリップに変えたように記憶しています。マウスピースもDave Guardalaでしょう。John Scofieldのギターオブリもよく聞こえますし、James Taylorの声質にも圧倒されてしまいます!なんと良い声、歌唱力なのでしょうか!Branfordの歌心溢れるソロもその音色と相俟って実に心打たれてしまいます!Steve Swallowのベースの存在感の確かさ、ピアノのDon Grolnickはこの頃James Taylorバンドのレギュラー、音楽監督を務めていたようです。曲が終わったかに見えてその後Jamesの口笛、The Rochesの美しいコーラスが曲のクロージングを担当、こちらも名演奏の誕生と相成りました。写真はJames Taylor

11曲目Pinocchio Medley (“Do You See The Noses Growing”)

a)”Desolation Theme”、クロージングもPinocchioからのナンバー、1曲目a)と同じメンバーによる演奏、再びKen Nordineの地獄からの(笑)メッセージをBill FrisellとWayne Horvitzがサポートします。

b)”When You Wish Upon A Star”は何とRingo Starrのボーカルがフィーチャーされます!The Beatlesの「White Album」ラストを飾るJohn Lennon作曲(しかもその前の曲がRevolution#9)、Ringoの歌によるGood Nightと同じ構成です!きっとWillnerもThe Beatlesの大ファンなのでしょう!トランペッットソロにHerb Alpertもフィーチャーされています。vo)Ring Starr tp)Herb Alpert electric-g)Bill Frisell acoustic-g)Fred Tackett acoustic-g)Dennis Budimir p)Terry Adams b)Buell Neidlinger ds)Jim Keltner whistle)Harry Nilsson Ringoの歌は以前ブログで「 Sentimental Journey」を取り上げましたが、何らそれから歌いっぷりは変わっていません。この危なげなピッチ感と声の出てなさ加減がRingoそのものなので、このままで良いのでしょう。アルト奏者Jackie McLeanが晩年マウスピースを変えて(Phil Barone)音程が随分と良くなりました。一聴McLeanに影響を受けたアルト奏者の演奏か?と感じる程で、本人の演奏とは思えず、音程の微妙な感じもその人の個性になりうると感じました。