2018.02.15 Thu

Omerta / Richie Beirach and Dave Liebman

今回はピアニストRichie Beirachとテナー、ソプラノ・サックス、フルート奏者Dave LiebmanのDuo作品「Omerta」を取り上げたいと思います。

p)Richie Beirach ts,ss,alt-fl)Dave Liebman recording engineer)Dave Baker

1978年6月9, 10日録音 at Onkio Haus, Tokyo, Japan

日本のTrio labelから同年リリース、94年にデンマークのStoryville labelからCDで再発されました。

1)Omerta 2)On Green Dolphin Street 3)3rd Visit 4)Eden 5)Spring Is Here 6)Cadaques 7)To A Spirit Once Known 8)In A Sentimental Mood

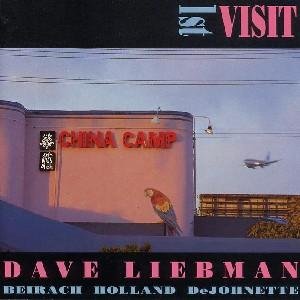

Richie Beirach、Dave Liebmanの2人は60年代末からコンスタントに、時折付かず離れずの距離を置きつつも演奏活動を継続的に行っています。50年近くも音楽的時間を共有出来ると言うのは今どき夫婦間でも(であればこそ?)難しい長さに違いありません。Duoの他にもDave Liebman Band、Look Out Farm、Questと言うバンド活動も並行して行っています。同じくピアノ、サックス奏者でHerbie Hancock、Wayne Shorterの2人は更に長い55年以上の共演歴になりますが、永きに渡り共演者としての関係を保持するにはそれなりの条件が必要です。2人のパーソナリティの相性、人間性のリスペクト度合い、どれだけ価値観の共有を保てるか、お互いの演奏に音楽的な魅力を感じ続けることが出来るか、そして音楽的成長が同期しているか、です。Beirach、Liebmanの2人は初期から高い音楽性と以後一貫する音楽的会話の語法、方法論を聴くことが出来ます。Liebmanのリーダー作「First Visit」1973年6月20,21日東京録音 ts,ss,fl)Dave Liebman p)Richie Beirach b)Dave Holland ds)Jack DeJohnette 同年日本フォノグラムよりリリース。

この作品に収録されているRound About Midnightが彼らDuoの初録音、そして以降の演奏の萌芽を聴く事が出来ます。Liebmanのダークで豊富な倍音を含んだトーンによる危ない変態系(?)メロディラインに対して、Beirachは他の追従を許さない美しいタッチによる複雑にして緻密なコードワークで、瞬時に対応し続けるのが特徴です。因みにこの時LiebmanはMiles Davis Band(アルバムOn The Cornerの頃です)で、Beirach、Holland、DeJohnetteのリズムセクションはStan Getz Quartetでの演奏のために来日中でレコーディングが実現したそうです。

91年にドイツからCDで再発されましたが、その際のジャケットのセンスがあまりに酷いです。この当時の(ひょっとしたら現在も)欧米人は日本と中国、台湾(多分韓国も含む)の区別がついていません。

「Omerta」もBeirachは初ソロコンサートのために3度目の来日、Liebmanは何とChick Corea Bandに参加してのやはり3度目の来日で録音が実現しました(余談ですがCoreaとの共演はこの時のツアーのみで最後は険悪な雰囲気で決別したと、彼の自伝に書かれています)。70~80年代にはこのような形で多くの海外ミュージシャンによる国内レコーディングが行われていたようです。この作品を素晴らしいクオリティで録音した2人の盟友にして名エンジニアDave Bakerは、このレコーディングのためだけにアメリカから来日したのかどうか定かではありません。

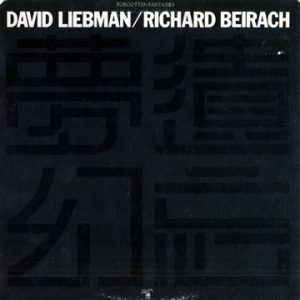

二人は現在までに7枚以上のDuo作品をリリースしています。「Omerta」は第2作目、 第1作目は75年11月18~20日NY録音、翌76年リリース「Forgotten Fantasies」Horizon label

裏ジャケ写真の2人の笑顔からレコーディングの出来栄えの充実ぶりが伺えます。僕自身この作品未だに愛聴盤です。それにしてもBeirach若くて可愛いですね。セーターは彼女からのプレゼントでしょうか?(笑)彼がその音楽性に反して意外とお茶目に映ったのは82年10月Quest来日のよみうりホールでのコンサート時、Liebmanが「次の曲はRichieの新曲、Dr. Coldです」と紹介した時に彼が両腕を組んで小刻みに上下に揺らし「寒い寒い!」というポーズを決めていました(笑)。Liebmanの方はあまりジョークを言わない生真面目な人と聞いています。

彼らの音楽は聴いていてハッピーになる、思わずメロディを口ずさんでリズムを身体で取ってしまう、そんなジャズのエンターテインメント性とは対極にあります。明るいか暗いかと言えばひたすら暗い音楽ですし、分かり易いかと言えば難解の極み、決してファミレスや居酒屋のBGMとして流れる事のない音楽です(笑)。聴き手自らが彼らの音楽に入って行かない限りその緻密な構造、コードの響き、美の世界を享受することは出来ません。絵画や彫刻をしっかり鑑賞したいのなら美術館に足を運び、はたまた映画館に赴き新作映画を大画面で鑑賞する能動的な姿勢が必要なように。このDuoの演奏には聴き手に「強いる」側面が前面に出ていますが、例えば二人の驚異的なタイム感の良さ、ハーモニックセンスの卓越した表現、ストイックなまでに無駄を削ぎ落としたサウンド、フレージング、ダイナミクス、そして楽器の熟練したマエストロぶり、音色の素晴らしさから「我々の音楽は分かる人にだけ聴いて貰えれば良い」とまさか面と向かっては言わないでしょうが、プライドを持って真摯に音楽に取り組む姿勢が痛烈に伝わってきます。

この作品の白眉は6曲目13’18″にも及ぶ(しかもDuoですよ)大作Obsidian Mirrors(黒曜石の鏡)。Beirachの作品、タイトルと曲想が実に合致していますね。ドラマチックな構成で時間が経つのも忘れてしまいます。この演奏を一体何度聴いたことでしょうか!Liebmanテナーのエグエグな音色、フリークトーン、必ず割れているフラジオ音(爆)、ピアニシモ時の低音サブトーンの豊かさ、一方のBeirachの聞き惚れてしまうほどのタッチの美しさ、音の粒立ちとサウンドのクリアーさ、エンディング低音域の爆発的な鳴らしっぷり!こんな風にピアノが弾けたらさぞかし気持ちが良いでしょうね、と痛感させる演奏、そして何より二人の息の合いっぷりが本当に見事です!

話を「Omerta」に戻しましょう。Beirachの解説によりこの作品、曲ごとにミュージシャンや知人、市井の人物に捧げられています。またレコード会社との契約の関係かBeirachの名前が表記上先に来ていますがいつもの対等な関係での演奏が繰り広げられています。この頃のLiebmanのセッティング、ソプラノマウスピースはBobby Dukoff D7にSelmer Metal用リガチャー、リードはSelmer Omega、番号は分かりません。楽器は多分Selmer Mark6。テナーマウスピースはOtto Link Florida Metalを9番から9 ★程度にオープニングを広げたもの、リガチャーは同じくSelmer Metal用、リードはLa Voz Med.HardかHardをトクサを使って調整していました。テナー本体は基本的にはCouf〜Keilwerthを使っていますが、海外ツアーの時にLiebmanテナーは重くて荷物になるので(汗)、渡航先で借りるというスタンスで乗り切っています。本人曰く「ピアニストはそこの店にあるどんな調整、状態のピアノでも弾かなければならないだろ?サックスも同じ事で構わないじゃないか」という、にわかには頷けない理由付けをしていますが、確かにLiebmanの映像を見るとテナーはいつも違う楽器を吹いています。彼ほど楽器を習得しているとどんな楽器、状態のものでも吹きこなせるようですね、僕には到底無理ですが(汗)。ある時はネックが緩かったのでしょう、管体との間に紙片を挟んで演奏していました。多分この時はYAMAHAから普通のラッカーの楽器を借りていたように記憶しています。

この作品が録音された78年6月に、Liebmanのサックスセミナーが故松本英彦氏が主宰するジャズスクール、ラブリーで開催されました。取るものもとりあえず学生だった僕は参加したのですが、未だにそこで受けたカルチャーショックを忘れることができません。大勢の若いミュージシャンの中に混じって松本さんも受講していましたが、終わってから「あんなに秘密を喋っちゃって大丈夫なのかな〜?」と仰っていたのが印象的でした。松本さんの物言いは可愛らしかったですから。リズムセクションは松本さんのレギュラーバンドの皆さんで、ブルースやスタンダードナンバーを演奏していましたが、テナーでキーがGのブルースにも関わらず、アドリブソロ中side keyのD#音(オーギュメント)をずっとロングトーンで吹き伸ばしているのです、しかもあのエグエグの音色で!気持ち悪いったらありませんでしたが、だんだんと耳が慣れてくると痛痒い感じから快感に変わってきました!Liebmanはとても楽器を良く鳴らしていますがラウドな感じはしません。そしてハイライトは音色を良くする、作っていくための練習として効果的なのがOver Tone(倍音)と力説し、そのデモ演奏を間近で聴くことが出来たのです。これはまさしく日本テナーサックス界に於る黒船来航です!!間違いなくセミナー参加者全員、日本人が日本で初めて触れる当時としては驚異的な奏法〜Over Tone Series(倍音列)の連続!その後僕はジャズ研の部室でOver Toneの練習を開始したのですが全然出ません!「ギャー、ボヒャー、ギョエー」という濁音系の耳に痛い音の連発です。「お前その練習うるさいからあっち行ってやってくれよ」と大不評でした(涙)

Liebmanサックスセミナーの最後に彼が受講者に捧げると言う事で、無伴奏でMy One And Only Love(確か)を演奏してくれましたが、その美しさに「あ、これが本物なんだ」と体感できました。曲名はうろ覚えでもサウンド感は心に残ります。「Omerta」でもラストにSonny Rollins に捧げるべくIn A Sentimental Moodをアカペラで演奏していますが、冒頭アウフタクトでソラシレミソラ〜と行くところが何と音が裏返って上のE音が出ているじゃありませんか!もちろん故意に倍音を使って裏返しているのですが、初めて耳にした時は乗り物酔いに近い違和感を感じました。これも同様に慣れてくると無しでは済まなくなります。

Beirach、Liebmanの2人は近年立て続けにDuo作品をリリースしていますが、円熟どころの騒ぎではない境地の演奏に発展しています。久しぶりに来日公演で聴いてみたいものです。