2018.03

2018.03.30 Fri

今回はStan Getzの67年作品、Sweet Rainを取り上げてみましょう。1967年3月21日、30日録音、同年7月リリース。 Studio:Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey Recording Engineer:Rudy Van Gelder Producer:Creed Taylor

ts)Stan Getz p)Chick Corea b)Ron Carter ds)Grady Tate 1)Litha(Chick Corea) 2)O Grande Amor(Antonio Carls Jobim) 3)Sweet Rain(Mike Gibbs) 4)Con Alma(Dizzy Gillespie) 5)Windows(Corea)

メンバー良し、演奏良し、選曲良しと三拍子揃った名盤で、学生の頃からよく聴いています。多くの名盤には名録音も付き物なのですが、レコーディング・エンジニアがかのRudy Van Gelder(RVG)にも関わらず、いつもの彼らしいクリアネス、臨場感、サウンドの主張をここではあまり感じず、どちらかと言えば今ひとつピンとこない、音の抜けないこもったサウンド、そしてザラザラした質感の音質です。崇高なまでに素晴らしい演奏と、あたかも一枚ベールを被ったような録音のクオリティとが合わさり、むしろこの作品の印象をミステリアスなものに仕立てています。ですので昔から僕はSweet Rainを聴く度にこの作品の秘密を解き明かす感じで対峙しています。

この作品のディストリビュートはVerve Label、創設者のNorman Granz自身に寄るプロデュース作品が多かったのですが、この頃から後に名盤を数多くリリースしたレコード会社CTI(Creed Taylor Issue, Creed Taylor Incorporated)の創設者Creed Taylorがプロデュースを担当しました。TaylorはVerveでの幾多の経験を生かしてCTIを創設したと言えるでしょう。そして録音はRVGが行うというパッケージになっており、良い録音で作品を聴いて頂こうというTaylorのこだわりが名匠RVGの起用を促しています。GrantzよりもTaylorはよりポピュラリティのある作品のプロデュースを心掛けており、ジャズの様な素晴らしい音楽〜反面難しい、取っ付きにくいという垣根を取り払うべく、様々な工夫を作品毎に施して聴衆にアピールしていた様に認識しています。実際CTIのカタログにはクロスオーバー〜フュージョンの作品が多いのは当然の成り行きでしょう。

ところでGetzは共演するリズムセクションの人選にかなりこだわりがあるように感じます。ミュージシャン、特にフロント楽器がリーダーともなれば当然の事ですが、その当時の精鋭プレイヤーを雇い、自分のカルテットのメンバーとして育て、特にピアニスト(Vibraphone奏者Gary Burtonが在籍した時期もあります)の楽曲を積極的に取り上げてバンドのレパートリーにしていました。本作に参加しているChick Coreaのオリジナル・ナンバーLitha、Windowsはエバーグリーンの名曲です。でも決して長きに渡り共演せず、せいぜい2~3年程度、そのミュージシャンの美味しいところを堪能出来たらまた別なミュージシャンを見つけて採用するというスタンスで共演していました。そのGetzにしては珍しく自分のバンドの出戻り(?)ピアニスト、Chick Coreaのオリジナルを殆ど全曲演奏したのが「Captain Marvel」。この作品単体でBlogに取り上げたいほどの名作です。1972年3月3日NYC録音 74年リリース Columbia Label

とても素敵なセンスのジャケットです!収録6曲中Billy StrayhornバラードのLush Life以外は5曲全てChickのオリジナル、メンバーもChick、Getzの他にb)Stanley Clarke、ds)Tony Williams、pec)Airto Moreira。この作品のライブ盤が同年Montreux Jazz Festivalにて録音の「Stan Getz At Montreux」77年リリース、DVDでも見る事が出来ます。Polydor Label

これらのセッションはChickの72年傑作「Return To Forever」1972年2月2, 3日 録音NYC、のメンバーにTonyを加えたメンバー構成で、Return To Forever A La Getzとも言うべきバージョンです。ECM Label

Return To Foreverの僅か1ヶ月後にCaptain Marvelは録音されているのですが、リリースは74年、録音してから2年経過してからの発売には何か意図があったのか、たまたまなのか、Return To Foreverの大ヒットが落ち着いてからのリリースを考えたのか、謎解きをするのも面白いです。

それではSweet Rainの収録曲を見て行きましょう。1曲目Chickの作品Litha、8分の6拍子のリズムとアップテンポのスイングからなるカッコいいナンバー、初期のChickの傑作曲です。8分の6拍子の1拍=8分音符が3つを1拍と捉えて倍のスイングで演奏する、タイムモジュレーションの走りです。ここでのGrady Tateのドラミングが実に素晴らしい!8分の6拍子での軽快さ、そして更にアップテンポのスイングになった時、ほんの少しOn Topで叩くシンバル・レガート、これによりリズムのフィギュアが変わった感が半端ないのです!Getzの演奏で他バージョンのLithaの演奏で比較して見ましょう。「Stan Getz My Foolish Heart “Live” At The Left Bank」

75年5月20日Maryland TheFamous Ballroom Baltimoreにてライブ録音、 2000年リリース Label M

p)Richie Beirach b)Dave Holland ds)Jack DeJohnette

豪華なリズムセクションとの演奏です。因みにこのリズムセクションとDave Liebmanの共演が以前取り上げたことのあるLiebmanのリーダー作「First Visit」です。

このCDが発売された時にワクワクしながら購入した覚えがあります。 GetzのLithaの演奏をこのリズム隊で聴く事が出来るなんて!でも結論を先に言うと、ドラミングに関してSweet Rainでの演奏の方に軍配が上がります。

DeJohnetteのアップテンポのスイングが僕にはどうにも遅く聴こえるのです。メトロノーム的には全く正確に倍のスイングになっているのですが、TateのドラミングのようなOn Top感が無いので重い、スピード感の希薄なスイングになっています(とは言っても物凄い演奏ですが)。

ドラマーが代わりVinnie Colaiutaでの演奏にも同じ傾向があります。こちらはChick自身の演奏、93年1月3日 Blue Note NY、Chick Corea Quintet <b)John Patitucci ds)Vinnie Colaiuta ts)Bob Berg tp)Wallace Rooney> https://www.youtube.com/watch?v=cCa7SqwUgws(クリックすると演奏を聴く事が出来ます)。

ここでのColaiutaのドラミングはDeJohnetteよりも幾分On Topですが、Tateに比べるとまだ遅いです。Tateのドラミング・スタイルは黒人ドラマーとしてRoy Haynes〜Ben Rileyの流れを汲み、Frederick WaitsやVictor Lewis等に繋がって行きます。またGrady Tateのボーカルが素晴らしいのを皆さんご存知でしょうか?豊かなバリトンボイスを生かしたゴージャスな唄はドラミングと同等に、時としてそれを上回るほどです!Tateの74年リーダー作「Movie’ Day」、こちらは全曲ドラムを叩かず、ボーカリストとしての彼をフィーチャーした作品です。収録曲Van Morrisonの名曲Moon Dance、堪らない歌声です!

Lithaの演奏にはもう1つ特記すべき点があります。8分の6拍子とアップテンポ・スイングが交互に入れ替わるこの曲、先発のGetzのソロ時には殆ど問題がなく合計4コーラス演奏されますが、Chickのソロの時にベースとドラムが曲の進行の探り合いを始めたのです。ピアノソロの1コーラス目、8分の6拍子からアップテンポ・スイングに移る際、ベースが1人先に行かず8小節してからアップテンポ・スイングになりました。ここからが2人の疑心暗鬼の始まりです。ソロの出鼻を挫かれたChick、しかし2コーラス目はベース、ドラム2人が持ち直したのでアドリブにエンジンが掛かり始めました。ところが3コーラス目に入った途端ドラムが8分の6拍子に一瞬戻らず、でもすかさず察知して態勢を立て直し8分の6拍子に戻りますが、その余波のためか何とベース、ドラム今度は2人して同時に8小節早くアップテンポ・スイングに移行してしまいました!コード進行も違うぞ!Chickは可哀想にバックの様子を伺いながらのソロプレイ、多分Getzと同じく4コーラスのソロを予定していたと思うのですが、邪魔が入り集中しきれずにソロをギブアップ状態の3コーラスで終了です。Getzがリーダーとしての後始末的にソロをコーラスの途中から取り、そのまま引き続いてラストテーマに入りました。こんなにアクシデントが起こった演奏にもかかわらず、プロデューサーはよくこのテイクを採用したと思うのですが。それにしてもトラブル続きの演奏でもタイムが一切揺れないのは流石です!

2曲目はAntonio Carlos JobimのO Grande Amor〜大いなる愛、Getzはライブでも当時よくこの曲を取り上げていたのでお手の物です。Chickの美しいソロも加わりこの曲の名演奏のひとつになりました。

3曲目は本作のタイトル曲Sweet Rain、南ローデシア生まれのイギリス人作曲家Michael Gibbsの崇高なまでに美しいバラード。この曲もGetzはライブで良く演奏していました。この曲の雰囲気と本作の録音状態が絶妙にマッチングしていると感じるのは僕だけでしょうか。1コーラス10小節から成る曲で、因みにMilesのBlue In Green、 Horace SilverのPeace、ColtraneのCentral Park Westいずれも10小節構成のバラードです。これらは10小節でストーリーを語り尽くしている名曲です。

4曲目はDizzy Gillespieの名曲Con Alma、スペイン語ですが英語に訳すとWith Soulだそうです。ホント良い曲ですね!Grady Tateの小気味好いラテンのリズムが曲の持ち味を最大限に引き出しています。Lithaと同様にスイングのリズムと交互に入れ替わりますが、ここでも丁度良いタイムのツボ、リズムのスイートスポットにハマって演奏しています。エンディングのドラマチックな事と言ったら!

5曲目は再びChickのナンバーWindows、対抗してMackintoshという曲を書いた人がいましたが(笑)、冗談はさて置き、これも何と美しいワルツでしょうか!ドラマチックでいて更に目紛しくコード進行が変わる難曲ですが、Getzは大変メロディアスなソロを聴かせています。学生時代よくジャズ喫茶でこの曲がかかっていましたが、皆んなでGetzのソロを口ずさんだものでした。テナーサックスに於いてストーリーテラー、メロディメイカーぶりでGetzの右に出る者はジャズ史上存在しません。Chickのソロもコンポーザーならではの、細部に至るまでとことん曲の構造を把握して、曲自体のテイストを最大限に引き出しています。Getzのソロのバッキングも全く的を得ています。ところでこの曲のキー、調性は何でしょう?いまだに僕自身分かりませんが、我々はこの曲を演奏する時に冒頭のコードを指して判断しています。このGetzバージョンは冒頭B minorですが、Phil Woodsの「Japanese Rhythm Machine」では半音上げてC minorで演奏していますが、実はこのキー設定でかなり演奏し易くなっているのです。PhilはFreedom Jazz DanceのキーをB♭からFに変えてEuropean Rhytm Machineの方でも演奏していました。

2018.03.19 Mon

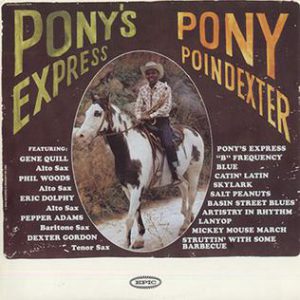

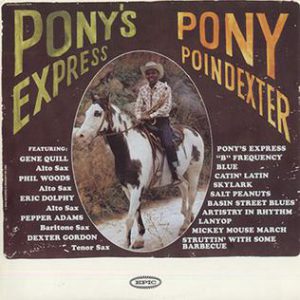

今回はアルト、ソプラノサックス奏者Pony Poindexterの62年録音初リーダー作「Pony’s Express」を取り上げてみましょう。

1962年2月16日、4月18日、5月10日NYC録音 Producer : Teo Macero Liner notes : Jon Hendricks Epic Label

1)Catin’ Latin 2)Salt Peanuts 3)Skylark 4)Struttin’ With Some Barbecue 5)Blue 6)”B” Frequency 7)Mickey Mouse March 8)Basin Street Blues 9)Pony’s Express 10)Lanyop 11)Artistry In Rhythm

as,ss,vo)Pony Poindexter as)Eric Dolphy, Gene Quill, Sonny Redd, Phil Woods ts)Dexter Gordon, Jimmy Heath, Clifford Jordan, Billy Mitchell, Sal Nistico bs)Pepper Adams p)Tommy Flanagan, Gildo Mahones b)Ron Carter, Bill Yancy ds)Elvin Jones, Charlie Persip vo)Jon Hendricks

60年代初頭、当時のジャズシーンにおける精鋭サックス奏者がリーダー含めアルトサックス奏者5名、テナーサックス奏者5名、バリトンサックス奏者1名の総勢11人(!)がこの作品には参加しています。各人の素晴らしいソロ、バトルの他、ProducerのTeo Macero(この人自身もサック奏者です)アレンジによる重厚なサックス・アンサンブルも楽しめる、そうです、文字通り「サックス祭り」作品です!実際バックを務めるリズムセクションにもElvin Jones、Ron Carter、Tommy Flanagan等の豪華メンバーが参加していますが、彼らに一切ソロはありません。

アルトサックスを首から下げながらカウボーイ風の衣装で乗馬している小柄なPony Poindexterの写真がジャケットにレイアウトされています。最初のアメリカ大陸横断電信(鉄道ではありません)が開通する前の1860年代のいっとき、馬に乗った配達員が電報を運ぶ郵便配達サービスが行われ、その名前が「Pony Express」と言いました。アメリカ東海岸には電信網があり、途切れる中西部以降の荒野や砂漠、山岳地帯、その間のインディアンの襲撃を回避しつつ、1人の騎手が駅で馬を乗り継ぎながら西海岸までの間を最短10日間で配達したそうです。Pony Expressの騎手は厳しい仕事に就くため、タフで軽量(57kg未満)でなければならなず「求む、若く、痩せこけて針金のような男、18歳以上は不可。馬の騎乗に優れ毎日死を賭した危険に立ち向かわなければならない。孤児優遇」と書かれた有名な求人広告が残っているそうです。物凄い採用条件ですね(爆)、可愛らしい職業名とは裏腹に過酷で常に死と直面しているにも関わらず、Pony Express人気の職業だったそうです。フロンティアスピリットのなせる技でしょう。実際小柄なPony(ニックネームです) Poindexter、そこから取ったネーミング曲Pony’s Expressからアルバムタイトル付けされています。

リーダーPony Poindexter、ジャケ写からジャズ・ミュージシャンらしからぬ如何にも気の良い田舎のおじさん、と言った感じが滲み出ていますが、本人の演奏にもあまり細かいことにはこだわらない、良く言えばハッピーでラフな雰囲気の演奏を感じます。端的に言えば大雑把さ、奏法的にはピッチやリズムのルーズさ、リードミス寸前の発音(ちょっと痛い音の成分が鳴っています)、フレージングのアバウトさが気になる所ですが、参加サックス奏者達の好演、熱演、Teo Maceroのアレンジ、選曲、構成、プロデュースにサポートれてこの作品は成り立っていると言って過言ではありません。「周囲に助けられて成り立っている」のがジャズミュージシャン基本だと思うのですが(笑)、本人も周りのミュージシャンに愛されるキャラではなかったかと想像できます。「Ponyの初リーダー・レコーディングなんで皆んなでいっちょ盛り上げようぜ!」そんなノリで参加ミュージシャン達全員がベストを尽くしたのでしょう。Count Basie楽団のためにアレンジャー、作曲家のNeal HeftieがCharlie Parkerのモチーフを元に書いた名曲Little PonyはそんなPoindexterに捧げられており、その曲の歌詞もこのアルバムに参加し、更に本作にライナーノートを寄稿しているJon Hendricksが書いています。

60年代に多くのミュージシャンが仕事を求めてアメリカからヨーロッパに渡りましたがPoindexterもその一人です。この作品がリリースされた後64年に地中海の島に家族と移住し、以降ヨーロッパ各地のジャズフェスやミュンヘンのジャズクラブ「ドミシル」等への出演を中心に演奏活動を続けました。

Poindexterで特記すべきはソプラノサックスの使用です。60年初頭にジャズでソプラノサックスを演奏していたのはJohn Coltraneくらいですが、そのColtraneが彼の楽器をとても欲しがったそうです。Poindexterは何千ドル出したとしても譲らないと固辞したという逸話が残っています。ただ後にこの名器はクラブ「ドミシル」が原因不明の火災に見舞われた際消失(焼失)してしまったそうです。その後Poindexterはアルトサックスとボーカルに専念することになりました。

余談ですが僕の後輩サックス奏者のアパートがだいぶ前に火事になりました。本人サブの楽器を持ってリハーサルに出かけ、帰宅してみるとアパート全焼、ほとんどが灰になっていましたが、メインの楽器があった辺りを掘り起こしてみるとハンダ付け、ロウ付けが綺麗にバラバラになったサックス・パーツをネックのオクターブキー以外、全て発見する事が出来ました。それらを集め持って管楽器修理専門店に行き、あたかも新品の楽器を組み立てるように修理を依頼しました。その後リニューアルされた楽器は何と以前の状態よりも良く鳴るようになったそうです!負け惜しみではないと思いますが、「楽器は一度焼いてから組み立てた方が良いです」とは本人の弁、確かに楽器によってはキーポストや本体のハンダ付けが甘いものもあり、専門店でしっかりと確実に組み立てれば蘇るどころか、良く鳴る楽器に変身するのでしょう。

それでは作品の内容について1曲づつ見ていきましょう。本作3つのセッションから成り、全ての曲において3アルト、2テナー、1バリトンというサックス6管編成で構成されています。レコードのライナーには不親切なことにソロのオーダーは全く記載されていません。僕自身の耳でプレイヤーを判断しますので、もしかすると誤記があるかも知れない点をご容赦ください。

1曲目Pony Poindexter(P.P.)のオリジナル、ラテンナンバーCatin’ Latinです。何処かで聴いた事のありそうなメロディの断片を感じますが、P.P.らしいハッピーな曲調です。ソロの先発はP.P.のソプラノ。このブログでも度々登場するドラマーのCharlie Persipの軽快なラテンリズムと相まった小気味良いソロです。短いソリを挟んでDexter Gordon(D.G.)のテナーソロ、野太い音色でレイドバックが気持ち良いソロを聴かせます。続くPhil Woods(P.W.)も端正なリズム、8分音符、的確なタンギングで一聴彼と分かるスイング感を聴かせます。続くバリトンは本作で孤軍奮闘のPepper Adams(P.A.)、この人のエッジーな音の輪郭、タンギンングの正確さにはいつも感心ささられます。彼のMCをCDで聞いたことがありますが、バリトンの吹き方と同じ滑舌の良い話しっぷりに、話し方と吹き方は同じなのだと再認識しました。続いてP.P.とテナーBilly Mitchellのバトルが行われます。同じテナーでもD.G.とはまた音色、タイム感がかなり異なります。

2曲目お馴染みDizzy GillespieのSalt Peanuts、P.P.のボーカルが聴かれますがこの唄は彼のサックス演奏とは異なり、かなりレイドバックしています。61年から64年に渡欧するまでコーラスグループLambert, Hendricks, Ross(L.H.R.)の伴奏を務め、4人目のボーカリストとしても活躍しました。P.P.ボーカルの後に続いてすぐ自身のアルトソロになるので、多分唄は後からオーバーダビングしたのでは、と思われます。唄のリバーブ感もサックスのものとは異なる点からも推測されますし、これだけ唄ってから間髪入れずにすぐサックスを演奏するのはどんな達人でも無理だと思います。P.P.アルトソロに続くD.G.テナーソロ、アップテンポにも関わらずゆったりと聞こえるのは流石です。P.A.バリトンソロも素晴らしい!実に巧みなフレージング、音色、歯切れの良さ、バリトンサックスの第一人者として永年君臨するだけのことがあります。後テーマはインタールード後イントロに戻ってFine、オシャレな終わり方です。

3曲目Hoagy CarmichaelのSkylark、P.P.のアルトをフィーチャーし美しいサックスアンサンブルをたっぷり堪能できるバラードです。2’17″辺りでサックスの音が不自然に変わるので、テープ編集がなされているように思います。多分P.P.のソロ部分をカットしたのではないでしょうか。当時は現代ほど録音編集の技術が無かったので、唐突感を感じさせる場合がありました。僕自身としてはP.P.の音程が上ずる傾向にあるのがバラード演奏では顕著に表れ、微妙に感じます。

4曲目Struttin’ With Some BarbecueはD.G.とP.P.の2サックスの掛け合いから始まり、P.P.のテーマ演奏、その後ろでオブリガードを吹くD.G.。一曲通して彼ら2人のサックス演奏をフィーチャーし、ここではサックス・アンサンブルは聴かれません。二人のタイム感、8分音符の長さの違いが顕著です。多分せっかちな人柄のP.P.、常にのんびりと大きく構えるD.G.、対比が実に楽しく聴こえます。D.G.が自分のワイフに電話した時の話ですが、のんびりした旦那にはせっかちな奥方がペアになるものです。D.G.電話の話し方ものんびりしていて言葉の間が多いためでしょう、奥方はもうとっくに話が終わったと勘違いして一方的に電話を切ってしまったそうです(泣)

5曲目L.H.R.のピアニストで、この曲で伴奏を務めるGuildo Mahonesのオリジナル曲Blue、重厚なサックスアンサンブルをバックにP.P.朗々とまさにBluesyにテーマを歌い上げます。全体的に先ほどのSkylarkのソロをカット編集されない分程度の長さの演奏に仕上がっています。途中にOliver Nelsonの名曲Stolen Momentsのメロディが出てきます。よくあるメロディではありますがStolen Momentsが収録された「 The Blues And The Abstract Truth」が61年録音、同年リリースで大ヒットしたしたので、多分引用フレーズ扱いでしょう。

6曲目Teo Macero(T.M.)のオリジナル”B” Frequency、P.P.のソプラノをフィーチャーした小品です。P.P.のソプラノサックスはアルトサックスとは多少アドリブのアプローチが異なるように聞こえます。ここでのサックスセクションにはEric Dolphy(E.D.)がアルトサックスで参加していることになっていますが、ホーンセクションの一員として職人的な演奏をこなす事も出来るバランス感をたたえたミュージシャンと言えます。後ほど10曲目で聴かれるアドリブの嵐の前の静けさです。

以上がレコードのSide Aです。7曲目は何とディズニー映画Micky MouseのテーマソングMicky Mouse March。ソプラノサックスでの演奏が雰囲気にピッタリの超楽しい演奏です。バックのアンサンブルがまた強力です!採譜して自分でも演奏したいほどです。テーマ後P.P.が1コーラスソロを取った後にサックスセクション参加者のソロが始まります。最初のテナーは多分Sal Nistico、続くアルトはSonny Redd、次のテナーはClifford Jordan(C.J.)かD.G.なのですが、C.J.ではないかと思います。続くアルトは間違いなくP.W.、その後P.A.のバリトンと続き最後のアルトが微妙です。P.P.のように聞こえるのですが、その後ラストテーマで直ぐにP.P.がソプラノを吹いているので、アルトのラストソロはP.P.、ソプラノテーマはオーバーダビングではないかと思いますが如何でしょうか?エンディングのアンサンブルにリードミス音が聴こえるので、P.P.がアルトでアンサンブルに参加しているのかも知れません。

8曲目はJon Hendricks(J.H.)のボーカルをフィーチャーしたBasin Street Blues。素晴らしいアレンジ、優雅な雰囲気のアンサンブルをバックにJ.H.朗々と歌っています。P.P.のソロも快演です。やはりT.M.のプロデュース作品ともなれば、全体のバランス構成が巧みになされており一作を通しての聞き応えをしっかり熟考していると言えます。

9曲目はP.P.のオリジナルにして本作のタイトル曲、Pony’s Express。イントロ部分のソロ先発はP.A.のバリトン、1人目アルトがP.W.、2人目がP.P.、テーマ後P.P.が先発ソロを取り、1コーラスのサックスアンサンブル後D.G.のテナーソロ、再びサックスアンサンブルの後にエンディングテーマで締めくくられます。

10曲目は再びP.P.のオリジナルLanyop、9’36″と本作中最長のテイクでハイライトと言える演奏です。テーマ後サックスアンサンブルを経て先発がP.P.、続くテナーが多分Jimmy Heath、その後E.D.のアルトの登場です!それにしても何でしょうかこの存在感!それまでとはスタジオ内の空気感が明らかに一変しました!他のサックス奏者と楽器の鳴り方がメチャクチャ違います!多分かなりオープニングの広いマウスピースと硬めのリードを使っていると思われますが、個性的という言葉では片付けきれないユニークな音色と強烈な倍音、誰も真似のできないオリジナリティの塊のアドリブ・ライン、でも間違いなくジャズの伝統に確実に根ざしたスインギーなスタイルです。異端でありながらも正統派、これこそ僕の理想です。ソロの構成、ストーリー展開もアンビリバボーな位バッチリです!他のサックス奏者たちは演奏中のE.D.をさぞかしガン見していたに違いない事でしょう、「何だこのEricの演奏は?一体ここで何が起こっているのだろう?」と。ピアノのバッキングとの合わなさ加減も物凄いです!E.D.まだソロが続きそうな感じでしたがコーラス数が決まっていたのでしょう、バリトンソロが始まります。でもこんな演奏の後にソロを取るP.A.、とてもやりにくかったに違いありません。

11曲目ラストを飾るのはStan Kenton(S.K.)のオリジナルArtistry In Rhythm。「リズムの芸術」と訳されますが、S.K.の生涯にわたるテーマ、Artistry〜シリーズの1曲です。僕も原信夫とシャープス&フラッツのコンサートで、この曲のBenny Golsonアレンジを毎回演奏していました。P.P.は52年にS.K.のビッグバンドに参加していた事があるのでこの曲を取り上げたのでしょう、ユニークな選曲です。本作中最もビッグバンドに近いアレンジに聴こえます。P.P.の後にはD.G.が朗々とソロを取ります。

2018.03.09 Fri

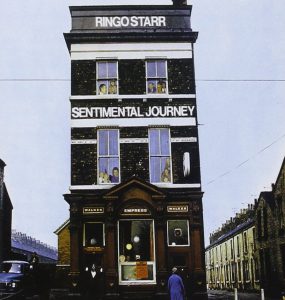

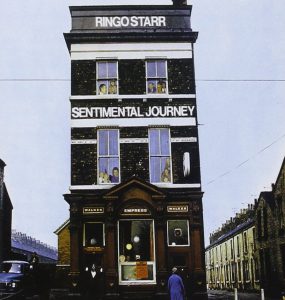

今回はThe Beatlesのドラマー、Ringo StarrがThe Beatles解散後に初めて発表した作品「Sentimental Journey」を取り上げてみましょう。

1970年3月27日リリース Apple Label Producer : George Martin

1)Sentimental Journey 2)Night And Day 3)Whispering Grass(Don’t Tell The Trees) 4)Bye Bye Blackbird 5)I’m A Fool To Care 6)Stardust 7)Blue, Turning Grey Over You 8)Love Is A Many Splendoured Thing 9)Dream 10)You Always Hurt The One You Love 11)Have I Told You Lately That I Love You? 12)Let The Rest Of The World Go By

全曲Ringo Starrのボーカルをフィーチャーしたスタンダード・ナンバー集です。本業のドラムスは一切演奏していません。今までこのBlogではジャズメンの作品しか取り上げなかったのに何故?しかもRingo Starr?と思われる方もいらっしゃると思います。確かにこの作品は純然たるジャズアルバムでは無いかもしれません。またRingoのボーカル自体も決して上手いとは言えず、1oo歩譲って味のある歌いっぷり、と言うのも難しいところです。The Beatles時代のBoys、I Wanna Be Your Man、Matchbox、Honey Don’t、Act Naturally、What Goes On、Yellow Submarine、With A Little Help From My Friends、Don’t Pass Me By、Good Night、 Octopus’s GardenこれらのRingoフィーチャー曲での微妙なピッチ、あまり声の出ていない、リズムが多少ルーズな、歌詞を棒読みする傾向のある、声の抑揚の希薄な歌い方は他のThe Beatlesのメンバーの圧倒的な歌唱力と比べてはいけないのかも知れませんが、人間の耳というのは適応力、慣れがあるものでRingoの歌には他のメンバーには無い「癒し」を見出して彼のボーカルを好意的に聴いているような気がします。

実は僕はThe Beatlesの大ファンです。小学校6年生の時に生まれて初めて買ったLPが「 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band」でした!数年前に全作品のデジタル・リマスター盤がリリースされて以来、その音質の素晴らしさ(レコードや従来のCDでは聞こえなかった音が聞こえるのです!しかもごく自然に!)にThe Beatlesのサウンドを再認識して日常的によく聴いているのですが、「Let It Be」以降解散してからの各メンバーのリーダー作品はこの「Sentimental Journey」を除いてあまり聴く機会がありません(とは言えたまには聴いていますが)。The Beatlesの諸作はJohn Lennon、Paul McCartney、George Harrison、Ringo Starr4人の個性が絶妙なバランス感、ブレンド感を伴って崖っぷちぎりぎりで成り立っている凄みを聴かせてくれますが(特にラストアルバム「Abbey Road」の素晴らしさは崩壊直前の美学!)、各々のリーダー作品にはどうしても物足りなさを感じてしまいます。作品の色が個人芸に由来するモノトーンなのが最大の原因でしょうか?人間の個性が合わさった相乗効果で1+1以上の効果をもたらす、The Beatlesの場合は4人の音楽性が時に計り知れない化学的反応をもたらしています。「Sentimental Journey」を贔屓にするにあたり、「お前は上手いプレイヤーか、味のある演奏が聴ける奏者の作品しか聴かないんじゃなかったのかい?」と言われるかも知れません、その傾向が無い訳ではありませんが、この「 Sentimental Journey」ではRingoの唄に癒しを見いだしつつ、バックを務めるGeorge Martin Orchestraの実に素晴らしい職人芸サポート演奏、そして何より全12曲各々アレンジャーが異なり(とってもお金が掛かっています!)、12人が腕によりを掛けてRingoをバックアップすべく素晴らしいビッグバンド・アレンジを競って提供している点に堪らなくワクワクしてしまうのです。

この作品のジャケット写真はRingoが少年時代住んでいたLiverpoolにあるThe Empress pubの建物写真にコラージュを施しています。

ジャケット写真と作品の内容の関わり具合が絶妙です。40~50年代のビッグバンドジャズが華やかし頃の雰囲気がほのぼのと伝わってきます。建物の写真がピサの斜塔のように若干斜めにレイアウトされているのもユーモラスです。そもそもがRingoのお母さんに「あんたは良い声をしてるんだからさ、私の好きなスタンダード・ナンバーばかり歌ったアルバムでも作ってみたら」と促されてのがきっかけでこの作品が録音されました。「気持ち良く歌えたので、この作品なら母親でも楽しめるだろうね」と発言しており、詰まるところ大好きなお母さんElsie Starkeyに捧げられた作品なのです。Ringoは子供時代に母親が良く聴いていたスタンダード・ナンバーを一緒に耳にしていたので、スタンダード・ナンバーは彼の音楽的ルーツなのでしょう。The Beatles解散直後に一度原点に戻った形です。

それでは収録曲を見て行きましょう。録音全体でRingoのボーカルが引っ込み気味なのは気のせいでしょうか。通常ボーカリストの作品はボーカルが全面的に前に出ているものです。エレクトリック・ベースのコーニーな音色がこの時代のサウンドを物語っていますが他の楽器の音色は現代でもさほど変わりません。ビッグバンド演奏はGeorge Martin 率いる彼のOrchestra、George MartinはThe Beatlesの諸作を殆ど全てアレンジしたバンドの立役者です。でも彼以外オーケストラ・メンバーのクレジットがジャケットに一切ない事にも時代を感じさせ、バックバンドはひたすら裏方感が半端ないです。そう言えばThe Beatles時代の「White Album」収録曲George Harrisonの名曲While My Guitar Gently Weepsで聴かれるEric Claptonの素晴らしいソロ、彼の名前はレコードジャケットの何処にもクレジットされていません。レコード発売当時はGeorge自身がソロを取っていると思われ、彼もギターが上手くなったな、と評判が立ったらしいです(爆)それとも英国という国は、作品のリーダーと重要なメンバー以外はクレジットしないことが常識なのでしょうか。米国の方は権利の国なので演奏者のクレジットは徹底して記載されています。

1曲目表題曲のSentimental Journey、アレンジは以降Ringoの「 Good Night Vienna」等をプロデュースする事になったRichard Perry、のどかな米国南部の雰囲気を醸し出しています。ストリングスの使い方、バスクラやバリトンサックスが効果的に用いられています。

2曲目Cole PorterのNight And Day、アレンジャーはキューバ出身のChico O’Farrill。ジャズテイスト満載の素晴らしいアレンジです。ブラスセクション良く鳴っています!ダイナミクスも徹底しています。ドラマーのグルーヴ、フィルインがBuddy Richを彷彿とさせるテイストでこちらもとってもグー!Ringoも気持ち良く歌っているのが伝わります。ピックアップから始まる間奏のテナーソロもご機嫌なのですが、明らかにフェイドアウトで強制終了されているので、こちらにも伴奏者の裏方感を感じてしまいます(泣)。

3曲目Whispering Grassのアレンジはご当地英国出身のRon Goodwin、ストリングスの使い方が絶妙でゴージャス、多分数々の映画音楽を手がけているのでしょう。この曲は米国のコーラスグループThe Plattersの演奏が有名ですが、Duke Ellingtonも取り上げているそうです。

4曲目Bye Bye Blackbirdのアレンジは英国出身の男性コーラスグループBee Geesのメンバー、Maurice Gibb。バンジョーを生かしたNew Orleans仕立てから始まり、ストリングスやブラスセクションを次第に重ねてサウンドに重厚感を持たせています。エンディングはキーを半音上げてドラマチックに終えています。

5曲目はカントリー&ウエスタンの名曲I’m A Fool To Care、アレンジャーはThe Beatlesとも馴染みの深いベーシストKlaus Voormann。ストリングスやブラスセクションの使い方もオシャレですが、どうもこの作品のストリングスとブラスセクションは同一人物がアレンジを施しているように感じます。ということはGeorge Martinが各曲のアレンジャーのアレンジの意向を踏まえ、最終的なアレンジのまとめ役を引き受けているのでは、と。

6曲目Hoagy Carmichaelの名曲Stardust、アレンジャーはPaul McCartneyとクレジットされていますが、EMIの資料ではGeorge Martinとなっており、Paulは何らかのアレンジのアイデアを提供し、George Martinが同様にまとめたと推測されます。星屑をイメージしたエンディングのグロッケン?の使い方辺りはPaulのアイデアではないかと想像していますが、実際のところはどうでしょうか。

レコードでは以上がSide A、B面に入った7曲目はこの作品中最もジャズ度の高いアレンジ曲、ハイライトと言えるBlue, Turning Grey Over You。アレンジャーは数々の名アレンジを世に送り出したOliver Nelson。素晴らしいアレンジにメンバー一同インスパイアされGeorge Martin Orchestra大熱演、張り切ってます!トランペットセクションのハイノート素晴らしい!後からボーカルをオーバーダビングしたRingoもバンドの演奏に惚れ込んでかスインギーな歌を聴かせています。この曲はGeorge Martinのアレンジが介入せずOliver Nelsonのアレンジ一本と思われ、当時の彼のアレンジの特色である8分の12拍子での低音パターンが聴かれます。ドラマーもグイグイとバンドを引っ張り(の割には演奏がだんだんと遅くなっていますが)、Buddy Richが現代的になったようなフレージングを叩きまくっています!エンディングにはRingoがご愛嬌でスキャットを聴かせています。

8曲目はLove Is A Many Splendoured Thing、「慕情」はアカデミックなQuincy Jonesのアレンジが光ります。全体的なサウンドの密度、アンサンブルでの楽器の使い方、重ね方にQuincyならではのマジックを感じます。この曲でもGeorge Martinはアレンジの介入はしていないように思います。Ringoの声よりもコーラスの声の方が大きくミックスされているので、Ringoを中心としたコーラス・アンサンブルのような聴かせ方になっており、Ringoの歌のウイークポイントをうまい具合にカモフラージュしています。

9曲目Dream、Johnny Mercerの名曲です。アレンジはGeorge Martin自身によるものです。こちらは曲のキーを低く設定してRingoの中音域〜低音域の声を多重録音しているので、濃密な囁き声という雰囲気でのボーカルを聴かせています。ブラスセクションの生かし方、鳴らし方がさすがGeorge Martin、良く分かってらっしゃる。

10曲目You Always Hurt The One You Love、アレンジは英国出身のサックス奏者John Dankoworth。間奏のアルトソロもアレンジャー自身によるものです。この曲でのホーンアレンジ、George Martinよりもジャジーなテイストを感じさせるので多分Dankoworthによるものでは、と推測されます。リズムのパターンがいかにも60~70年代風で懐かしいです。

11曲目Have I Told You Lately That I Love You? アレンジは米国出身の映画音楽作曲家Elmer Bernstein、Leonard Bernsteinとは同姓で同じユダヤ系移民出身ですが血縁関係はなかったそうです。でもお互い友人関係だったのは有名な話です。ポップで軽やかなアレンジは随所にスパイスを効かせており、聴いていて思わず笑みが溢れてしまいます。Ringoの声質によくマッチした曲想です。

12曲目Let The Rest Of The World Go Byは1919年の曲で、古き良き米国の雰囲気が伝わります。アレンジャーは英国出身の作編曲家のLes Reed。曲想に合致した優しい優雅なアレンジに仕上がっています。

2018.03.05 Mon

今回はDizzy Gillespie、Sonny Rollins、Sonny Stitt3人の共同名義による作品「Sonny Side Up」を取り上げましょう。実質的なリーダーはGillespieですがテナー奏者2人に思いっきり演奏させています。

1957年12月19日Nola Recording Studio, NYC tp,vo)Dizzy Gillespie ts)Sonny Rollins, Sonny Stitt p)Ray Bryant b)Tommy Bryant ds)Charlie Persip prod)Norman Granz Verve Label

1)On The Sunny Side Of The Street 2)The Eternal Triangle 3)After Hours 4)I Know That You Know

モダンジャズ黄金期の57年12月にニューヨークで録音されています。時期や場所的に悪いものが録音されるわけがないのですが、これは飛びっきり極上な出来栄えです!トランペット、テナーサックス2管、ピアノトリオのSextetでの演奏です。

この作品のレコーディング8日前、12月11日にやはりDizzy Gillespieが「Duets」という作品を録音しています。正式には「Dizzy Gillespie With Sonny Rollins And Sonny Stitt / Duets」というタイトルで、ジャケ写に3人並んでの演奏風景、リズムセクションのメンバーが同一な上に、国内盤のタイトルが上記とは若干異なり3人のクレジットが並列になっているので、てっきり「Sonny Side Up」同様にSonny2人の壮絶なバトルを聞くことが出来るアルバムかと思いきや(勿論レコード会社もそのあたりを狙ったのでしょうが)、2曲づつRollinsとStittを迎えてQuintetで演奏しており、残念なことに2人のSonnyの共演はありません。ですのでこのジャケ写は「Sunny Side Up」録音時撮影のものと推測されます。

このレコーディングの出来が思いのほか良かったので、Verve LabelのプロデューサーNorman GranzがGillespieに「Dizzy、じゃあ今度は2人のSonnyと一緒に演奏するのはどうだ?あいつらにバトルをやらせるんだよ!」と話を持ち掛け「ついでにSonny繋がりでOn The Sunny Side Of The Streetも演奏したらどうだろう?Dizzyのレパートリーにあるだろ?そう来ればアルバムのタイトルもSonny Side Upなんて面白そうだな!ダジャレだけどね!」そこまで具体的に提案したのかどうかまでは分かりませんし(笑)、逆にもともと2人の Sonnyとセクステットで録音する企画があり、そのリハーサルを兼ねたレコーディングが「Duets」だったのかも知れません。しかしジャズという音楽はメンバーの人選によりケミカルな作用が働くもので、2人のSonnyの壮絶なバトルがジャズ史上に残る名演を産み出しました。必ずしも「対抗意識」というのは良い結果を生み出すとは限りませんが、2人のSonnyの場合は見事に功を奏しました。

実は「Sonny Side Up」録音の前日、12月17日にもGillespieはスタジオ入りして彼名義のアルバムを録音しています。The Dizzy Gillespie Octet「The Greatest Trumpet Of Them All」 Verve Label

同じスタジオで同一メンバーのリズムセクション、音楽監督にBenny Golsonを迎えてtp,tb,as,ts,bsの5管編成から成るOctetでのレコーディングです。Benny Golsonのゴージャスで品格のあるアレンジにより美しいアンサンブル、リラックスした演奏を聴く事ができます。加えてミディアム・テンポが中心の演目が更に優雅な雰囲気を醸し出しています。翌18日に行われる火の出るような白熱したセッションの予感など微塵もありません。

Benny Golsonのアレンジですが、僕が在籍したビッグバンド「原信夫とシャープス&フラッツ」にかなりの曲数のGolsonアレンジによるビッグバンド譜面がありました。僕自身も随分とその譜面を元に演奏しましたが、何れにもGolson流の美意識が沸々と感じられ、同時にジャズの伝統に根ざしつつも何か新しいテイストを加味しようとするチャレンジ精神、情熱、それらを踏まえた上でのジャズへのリスペクト、愛情、シャープスで演奏していて毎回堪らなくワクワク感を抱かせてもらえました。

さて「Sonny Side Up」に話題を戻しましょう。57年12月はGillespieの仕事で忙しかったレギュラートリオのメンバー、ピアニストRayBryantとベーシストTommy Bryantは兄弟ですが( Tommyが兄)、この2人には更にドラマーのLen Bryantがいるそうです。兄弟でピアノトリオを組めるなんて楽しそうですね。更にギタリストKevin Eubanks、トランペッターDuanne Eubanks、トロンボーン奏者Robin Eubanksの3兄弟はRay Bryantの甥っ子達だそうです。優れたミュージシャンを大勢輩出したジャズ家系です。

「Duets」の2人のSonnyの演奏はいつもの彼らの水準値での演奏を聴くことが出来ます。言ってみれば並、例えれば松竹梅の「梅」の演奏ですが、「Sonny Side Up」での2人の演奏のクオリティは全く異なります。特上や「松」どころではない、全く別物と言える熾烈なインプロヴィゼーションの戦いが聴かれます。推測するに「Duets」録音時には2人のSonnyの共演は決まっていなかったという気がします。バトルが決まっていたのならその時点で2人のSonnyはお互いを意識して既に「松」クオリティの演奏を展開していたように思えるからです。

「Hi, Sonny, 12月18日火曜日にもDizzyのレコーディングを企画したので宜しく。リズムセクションのメンバーは同じだけど2人のバトルを予定しているからね、盛り上がってくれよ、僕も楽しみにしているから」とプロデューサーのNorman Granzが「Duets」の録音後に口頭で2人に伝えたのかどうか知る由もありませんが、2人のSonnyはどんな気持ちで18日レコーディング当日まで過ごしたのかを想像するのも面白いです。Stittの方がかなりナーバスに過ごしたのではないかと感じてしまうのは、対抗意識を剥き出しにしてレコーディングに臨んでいるからです。Stittは24年2月2日生まれでこの時33歳、一方のRollinsは30年9月7日生まれで27歳、しかもRollinsは56年「Saxophone Colossus」以降57年「Sonny Rollins, Vol.2」「Newk’s Time」「A Night At The Village Vanguard」と名盤を量産していた時期でまさに飛ぶ鳥を落とす勢い、Stittの方もコンスタントに作品をリリースしていましたが何しろ6歳年下の若造に負けるわけにはいかない意地を感じさせます。Rollinsは先輩格のStittとのおそらく本格的な共演は初めてなので、身の引き締まる思いでレコーディングに参加しましたが委細構わず、処処に臆する事無く、泰然と構えて演奏しています。この当時神がかったかの如くジャズのスピリットの化身のような演奏を繰り広げる時がありましたが、ここでは間違いなくジャズの神が降臨しています!

2人の演奏スタイルについてですが、基本的に2人共Charlie Parkerの影響下にあり、Stittはそれを貫き通しつつも自己の語法を確立しています。ただ僕には彼の吹く内容が全てフレーズに感じてしまうのです。端的に述べるならばフレーズという手持ちのパズルのピース、断片を組み合わせてアドリブをしている、Stittの所有するパズルのピースは半端ない数なのでそれはバリエーションに富んでいるのですが、結局のところ全てが予定調和で終わってしまっているように聴こえます。箱庭の中での造作を楽しんでいると言うか、ジャズという音楽の様々な要素の中で「意外性」は特に大切だと思うのですが、Stittの演奏には破天荒さは期待できず、なのでハズレはないのですが大当たりもありません。僕は些かStittに対し厳しすぎる評価を下しているかもしれませんが。一方RollinrsはParkerの他テナーサックスの先達Ben Websterや Coleman Hawkinsにも多大な影響を受けつつ自己のスタイルを確立させています。メロディを発展させることをアドリブの基本に、極太でコクのある倍音豊かなテナーサックスの王道を行く音色で、ジャズ史上最も1拍の長い音符で演奏する奏者の1人として豪快に、スポンテニアスさを根底に、型にはまらなさを最大の武器としてソロを展開させ、Rollins向かう所敵なしを印象付けています。

1曲目On The Sunny Side Of The Street、明るいハッピーな曲想はオープニングに相応しいかもしれませんが、2人のSonnyは水面下で既に火花が散っています。ソロの先発はStitt、軽快なフレージングで切り込み隊長を務めます。Stittはアルトサックスも演奏しますが、アンブシュアが両方の中庸を行っているようで、アルトがそのまま低くなったテナーの音色に近く聴こえます。タイム感も少し前気味で1拍の長さがRollinsに比べると少し詰まり気味です。それでも巧みなジャズフレージングのショウケース、舞の海関状態のフレーズのデパートの観を呈しているので聴き手に訴えかけます。Gillespieのミュート・トランペットによるソロを経てRollinsの出番です。この圧倒的な存在感、腰の据わり方、ゴージャスさ、ソロの構成の巧みさ、フレージングの始まる位置のジャズっぽさ。Stittは4小節単位のアタマからフレージングが始まっていますがRollinsは必ずアウフタクト(弱拍、弱起)から始まっています。ラストはGillespieのボーカルをフィーチャーして大団円でFineになります。

2曲目が本作のハイライト、アップテンポ♩=300でサビのコード進行が変則的なStitt作曲のリズムチェンジ・The Eternal Triangle、「永遠の三角関係」ではないですね、2人のSonnyのタイマン対決です!ソロの先発今回はRollinsから。Rollinsが5コーラス、続くStittが8コーラス(長い!)、4小節交換が3コーラス、8小節交換が3コーラスの合計19コーラスをテナー奏者たちが演奏しています。イヤー何度聴いても凄いです!聴く度に凄さが身体に沁み入って笑いさえ出てしまいます!テンポが早いほどRollinsのリズムのたっぷり感が浮き出てきており、Stittもon topですがタイムに対して安定感を伴ったリズムで吹いています。テーマが終わった後トランペットの吹き伸ばしがあり、暫くしてからRolinsのソロが始まっているのは誰が先発かを決めていなかったからなのかも知れません。ソロの3コーラス目にGillespieとStittによるバックグラウンド・リフが演奏され、その後4コーラス目の最後あたりにGillespieが発する、Rollinsの素晴らしいソロに対しての感極まった声を聴くことができます。大変な集中力を伴ってはいますがRollinsとしては6~7割の余裕の力で演奏している感じです。Stittに変わった途端にタンギングの滑舌、音符の長さ、タイム感が一変します。音色がRollinsよりもホゲホゲした成分を感じるのはStitt頬を膨らませて吹いているので、こもった成分が音色成分に混じるためでしょう。Stan Getzの音色にも同様の事柄を見出すことができます。ソロの4コーラス目にバックリフが入りますがその後もStittソロを4コーラス続けており、終わりません!まるで意地になって「オレはこいつには負けんぞ!」と言っているかのようです。

Stittのソロ後Rollins先発で4小節バースが始まります。出だしの部分Rollinsがスネークインして入って来るのはマイクロフォンから離れていたのでしょう、Stittのロングソロにすっかり待たされました。しかし丁々発止とはまさにこの事、とんでもないやり取りの連続です!4小節バース2コーラス目から3コーラス目に入る時のスムースさがまるで1人で吹いているように聴こえます。そしてここからがStittの負けず嫌いの本領発揮なのですが、ごく自然にバースの主導権を握るべく先発に入れ替わり、倍の長さの8小節交換を始めます。この後さらにヒートアップ、StittはRollinsのフレージングにとことん対応していますがRollinsは自分のペースをキープしています。こういうバトルの時にフレーズをたくさん持っているプレイヤーは飛び道具に事欠かないので、対応しつつRollinsに仕掛けています。8小節交換の2コーラス目で一瞬終わりかけの雰囲気になりましたが、主導権を握るStittまだ続けます。いよいよ3コーラス目の最後にRollinsが「Sonny、もう止めようよ、だってこの録音はDizzyのじゃないか、Sonnyは自分のソロでもさっきずいぶん長くやってるんだよ、バースまでオレらがこんなに長く演奏してはマズイよ」と言わんばかりにオシマイのフレーズを吹き、やっと戦いは終わりました。リズムセクションも大変な長丁場、さぞかしホッとしたことでしょう、お疲れ様でした(笑)。

2018.03.01 Thu

今回は男性ボーカリストJoe Carrollの1956年録音のリーダー作「Joe Carroll 」を紹介しましょう。日本盤(Epic/Sony)では「Joe Carroll with Ray Bryant(Quintet)」というタイトルで発売されました。恐らくJoe Carrollという名前だけでリリースするにはリーダーの知名度が低かったために参加有名プレイヤーの名前を抱き合わせした形でのリリースですが、残念なことにRay Bryantは伴奏に徹しており、同じピアニストHank Jonesと演奏を分け合った事もあって本作中、冠を記すほど特別な存在ではありません。この作品が国内発売されたのが74年、Ray Bryantの名ソロピアノ作品「Alone At Montreux」が72年7月録音、同年末に発表され翌73年には大ヒットしているのでその翌年、当時の絶大なBryant人気に肖り柳の下のドジョウをアテにしたタイトル付けなのでしょう。でも米本国の制作者サイドとは異なるタイトル付けに「余計なことを…」とジャズファンとしては感じてしまいます。

何はともあれ、最高にハッピーなボーカル作品です。元気の無いときに聴くべき精力剤のようなアルバムです(笑)

1)Between The Devil And The Deep Blue Sea 2)Qu’est-Que-Ce 3)It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing 4)Route 66! 5)St. Louis Blues 6)School Days 7)Jump Ditty 8)Jeepers Creepers 9)Oo-Shoo-Bee-Doo-Bee 10)Oh, Lady Be Good 11)One Is Never Too Old To Swing 12)Honey Suckle Rose

vo)Joe Carroll p)Ray Bryant, Hank Jones b)James Rowser, Milt Hinton, Oscar Pettiford ds)Charles Blackwell, Osie Johnson ts)Jim Oliver tb)Jimmy Cleveland, Urbie Green

1956年4月6日、5月1日、18日NYC録音 Epic Label

Joe Carrollは素晴らしいジャズシンガーです。歌唱力はもちろんのことタイム感、スイング感、声質、スキャット、そして何よりユーモア、エンターテイナーとしてサービス精神が旺盛で聴き手をしっかりと捉えて離しません。実はこのアルバム、僕が尊敬するボーカリストの一人、チャカ(安則眞美)に紹介して貰いました。Joe Carrollは彼女の歌いっぷりに通じるところがあり、ボーカリストとはかくあるべきだ、と感じさせてくれて未だに愛聴しています。

Joe Carrollは「ジャズ面白叔父さん」(笑)トランペッター、ボーカリストDizzy Gillespieのバンドに49年から53年にかけて5年近く参加していた経緯があり、Gillespie譲りのユーモア精神、スキャットの巧みさをここで徹底的に学んだのでしょう、特にスキャットのフレージングにGillespieライクなBe-Bop的節回しが感じられます。56年とは時代的に俄かには信じられないようなグルーブがとても心地よいボーカルのスイング感を聴かせ、本人これだけリズムが良ければダンス、タップダンスもさぞかし上手かったのではないか、ともイメージさせますがyoutube映像(クリックして下さい)を見る限り特にその芸風はないようです。男性ジャズボーカリストの第一人者、Jon Hendricksもスキャットや自身でインストルメンタル・ナンバーに歌詞をつけて歌うボーカリーズも手がけ、その巧みな技には感服してしまいますが、スキャットのフレージングのボキャブラリー、意外性、グルーブ感、スピード感は本作のJoe Carrollに軍配が上がります。またエンターテイメント系ボーカリストとしてMinnie The Moocher(映像が見られます)で有名なCab Callowayの存在も見逃すわけにはいきませんが、Cab Callowayはボーカリストというよりもよりエンターテイナーとしてステージングをこなしているようですし、Frank Sinatraや未だ現役最高峰のMel Tormeらは特にスキャットは行わず(というかスキャットを行わなくてもストレートな歌いっぷりだけで完璧に自己を表現しています)、声質、歌い回し、スキャット、その滑舌の良さ、タイム&グルーブ感、エンターテイメント性それらをトータルとして僕自身が最も好みの男性ボーカルの一人、そしてその作品としてこの「Joe Carroll」が不動のものになっています。

Joe Carrollは1919年11月25日Philadelphia生まれ、このレコーディング時は36歳で地元のクラブやローカルバンドでの演奏を経てその後Gene Krupa楽団、前述のGillespieバンドでの経験を生かしてこの初リーダー作に臨みました。

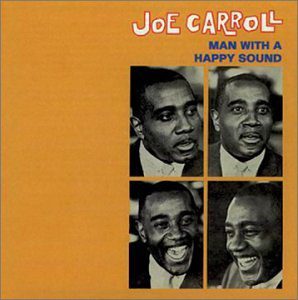

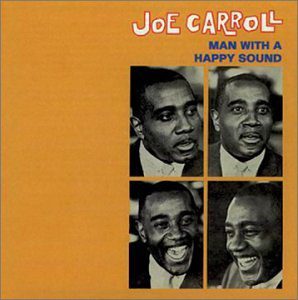

彼は生涯3作自分の名前を冠した作品をリリースしているらしいのですが(3作目については詳細不明です)、「Joe Carroll」の恐らく次作が「Man With A Happy Sound」 62年リリース Charlie Parker Label

org)Specs Williams g)Grant Green p)Ray Bryant ts)Connie Lester ds)Lee Ausley

1)Get Your Kicks On Route 66 2)Oh Lady Be Good 3)Don’t Mess Around With My Love 4)Wha Wha Blues 5)Oo-Shoo-Be-Doo-Be 6)Honey Suckle Rose 7)I Got Rhythm 8)Bluest Blues 9)Have You Got A Penny Benny 10)New School Days 11)On The Sunny Side Of The Street 12)The Land Of Ooh Bla Dee

収録曲を見てお気付きになった方もいらっしゃるかも知れません。収録12曲中5曲が前作と同一です。それらに全く新しいアレンジを施しているのならともかく、聴いてみると若干手直しした程度で雰囲気は同じです。一体どう言う事でしょうか?考えられるのはアルバム「 Joe Carroll」がヒットしたためにオーディエンスはまた同じ曲を聴きたがる、例えばドラマー&ボーカリストつのだ☆ひろさんが自己のバンドのライブ時に自身の作曲にして名曲、大ヒットナンバーMary Janeを聴くまではお客様が絶対に帰らない(笑)、この事とは違いますね、失礼しました(爆)。もう1つ考えられるのは前作発表後自身のレパートリーを増やしておらず、レコーディングと言う美味い話が舞い込んだにも関わらず「曲が無いから前に吹き込んだ曲をやっちゃおうぜ!」と言う安易なノリでレコーディングに臨んだのではないかと言う点です。今回参加のオルガンの音色がアルバム全編に支配的でどの曲も同じような単調さを感じさせているのも頂けません。60年代半ば頃から急速に彼の人気が下落したらしいのでそのことからも十分に考えられるのですが、お客様を大切にしない芸人から人は離れて行きます。初リーダー作の成功に甘んじず更なる精進を重ねてこそのジャズミュージシャンです。アルバム「Joe Carroll」のフレッシュさ、勢いを「 Man With 〜」に感じることは出来ません。逆に言えばそれだけ「Joe Carroll」の素晴らしさが際立っています。

本作を曲ごとに見ていきましょう。1曲目Between The Devil And The Deep Blue Sea、邦題を絶体絶命、Joe Carrollの先輩格Cab Calloway、Louis Armstrongがレコーディングしてヒットさせました。Jimmy Cleveland、Urbie Greenのテクニシャン2人からなるトロンボーンのアンサンブル、ソロバトルが実に小気味良さを聴かせてくれます。Joe Carrollの滑舌の良さとトロンボーン奏者達のリップコントロール、タンギングの正確さに共通点を感じます。一体誰がこのカッコイイアレンジをしたのでしょうか?そして何よりJoe Carrollのドライブ感が堪りません!

2曲目Qu’est-Que-Ceはきっと随分嘘臭いフランス語で歌っているのでしょうね、Joe Carroll自分で歌って自分でウケています(爆)Joe Carrollのトークのお相手はテナー奏者のJim Oliverでしょうか。僕自身の話ですが、昔20代の駆け出しの頃に銀座のデパートの屋上でアゴ&キンゾー(皆さんご存知ですか?)ショウの伴奏を務めた時に、二人のトークのあまりの可笑しさに笑い過ぎて楽器を吹く事が出来なかった事を思い出しました。

3曲目It Don’t Mean A Thing If Ain’t Got That Swing、ご存知スイングしなけりゃ意味ないね、こちら2トロンボーン・プラス・テナーサックスのアンサンブル、それに絡むボーカルが堪りません!スピード感満点のBe-Bopスキャット、テナーサックス、ピアノ(Ray Bryant)、トロンボーンのソロバトル、アレンジ、どれも秀逸です。

4曲目Route 66!、多分Joe Carrollが歌いながらフィンガースナップや手拍子をしています。それにしてもスキャットをこんなに巧みに出来たらさぞかし楽しいでしょうね!16分音符満載の早口言葉ショウケースです!

5曲目St. Louis Blues、再び2トロンボーンのアンサンブルが大活躍のアンサンブル、Joe Carrollのスキャットも更に熱いです!途中It Might As Well Be Springのメロディを引用して高速でサラッと歌っている辺り、仕事人ですね!作品中2トロンボーンを生かしたアンサンブルによる素晴らしいアレンジ、僕の推測ですがトロンボーン奏者2人のどちらかが、さもなくば2人共同でのアレンジのような気がします。

6曲目School Days、Dizzy Gillespieの演奏でお馴染みのBoogieナンバー、大ヒットしたGillespieのこちらのアルバムにはJoe Carrollも参加しています。因みにかのJohn Coltraneも別曲で参加しています。イヤイヤ、本当にJoe Carroll良く声が出ています。

7曲目Jump Ditty、ミディアムテンポのブルースナンバー。2トロンボーンのリズミックなバックリフがムードを高めています。トロンボーン2人のソロが続き、エンディングでもトロンボーン・アンサンブルが効果的に使われています。

8曲目Jeepers Creepersはお馴染みJohnny Mercer~Harry Warren、映画音楽の作詞作曲、名コンビによるナンバー、この曲が収録された映画ではLouis Armstrongが歌いました。スキャットソロの後に更に各楽器とソロトレードを取っておりJoe Carrollのスキャットを存分に堪能できます。

9曲目Oo-Shoo-Bee-Doo-Beeは個人的に特にお気に入りのナンバーです。歌詞は「ある日公園を散歩していて恋人たちの会話を耳にしたんだけれど、今時の恋人たちは”I love you”なんて言わずに”Oo-Shoo-Bee-Doo-Bee”ってお互いに囁き合うんだよ」ワオ!面白過ぎです!Shoo-Bee-Doo-Bee means that I love you、ゴキゲンです!Joe Carrollの歌にハーモニーを付けて歌っているJim Oliver、コーラスの後すぐにソロをとっていますが多分、笑いを堪えていたためか1’32″辺りでテナーの音がひっくり返っています。

11曲目One Is Never Too Old To Swingってとっても良いタイトルですね。自分の演奏にしっかりと当て嵌めたいです(笑)。リズムセクションのアレンジもイカしています。

12曲目Honeysuckle Rose、テーマの歌の後ろでコード進行が同じためかScrapple From The Appleのメロディを2トロンボーンのユニゾンで吹いています。音量を控えめに吹いているのでバックリフのようにも聴こえ、うまい具合にブレンドしています。これも多分トロンボーン奏者たちの発案でしょう、面白いです。