2018.04

2018.04.25 Wed

今回はWayne Shorter1985年の作品「Atlantis」を取り上げたいと思います。85年Crystal Studios, Hollywood録音 Produced by Wayne Shorter, On Endangered Species, produced by Wayne Shorter & Joseph Vitarelli

ts,ss)Wayne Shorter fl,alt-fi,picc)Jim Walker p)Yaron Gershovsky p)Michiko Hill synth,p)Joseph Vitarelli synth-prog)Michael Hoenig e-b)Larry Klein ds)Ralph Humphrey ds)Alex Acuna per)Lenny Castro vo)Diana Acuna, Dee Dee Bellson, Nani Brunel, Trove Davenport, Sanaa Larhan, Edgy Lee, Kathy Lucien

1)Endangered Species 2)The Three Marias 3)The Last Silk Hat 4)When You Dream 5)Who Goes There! 6)Atlantis 7)Shere Khan, The Tiger 8)Criancas 9)On The Eve Of Departure

85年はCDが世の中に流布し始めた頃でしたが、当時はぎりぎりレコードの方が主役でした。ですので本作の収録時間もレコードサイズの42’21″で収まっています。この後から録音媒体はCDに主役を明け渡し、収録時間がCDサイズの60分前後〜最長70分強に伸びて行く事になります。本作品を改めて聴いてみると、コンパクトなサイズにむしろ新鮮さを感じます。この長さもアリですね。

本作のレコード内袋(CDと違って大きいです)にはおそらくWayneの直筆(写譜ペン使ってます!)による本作収録のThe Three MariasとOn The Eve Of Departureのスコアがレイアウトされています。作曲した本人でなければ書けない書体や注釈からその事を推測する事ができます。大変几帳面な書き方の譜面で、そもそもミュージシャン几帳面さを併せ持っていないと人に感銘を与える演奏は出来ません。ジャケットの表面のWayneの肖像画は俳優Billy Dee Williamsの描いたパステル画が使われていますが、裏ジャケットには譜面と同じ文字、書体で曲目、ミュージシャンのクレジット、録音の詳細等が書かれており、更に一番下の段には「I dedicated this album to my daughters, Iska, Miyako.」とあるので裏面はWayne自身がイラストも含め書いていると思われます。

因みにWayneの娘Iskaは作品「Odyssey Of Iska」やWayneの著作権のパブリッシャーIska Musicにその名が登場し、Miyakoの方は彼の60年代作のオリジナル・バラードにその名前があります。

Joe Zawinulとのco-leaderバンド、Weather Report(WR)の86年2月ZawinulのWR一時活動休止発表(事実上の解散宣言)の前年録音、リリースで、Wayneの16枚目の作品になります。この前作が11年前74年録音、翌75年リリース、ブラジルが生んだ素晴らしいギタリスト、ボーカリスト、作曲家のMilton Nascimentoをフィーチャリングした、彼とのコラボレーションによる名作「Native Dancer」です。

この作品はNascimentoとWayneの音楽性が密に合わさり、単にブラジル音楽とアメリカ東海岸のジャズの融合という形に終わらず、音楽性を互いに引き立て合いながら全く新次元の音楽を創り上げています。別の言い方をすればあまりに強烈で個性的なWayneの音楽性がやはり独創的なNascimentoの個性と衝突しつつもブレンドし、結果Wayne色が相方の色を引き出す触媒になっているのです。両者共にご存命ですので願わくば「Native Dancer 2」等の続編を聴きたいものです。WRの諸作もZawinulの音楽性とのバランスで成り立っていました。アカデミックなZawinulに対する黒魔術のWayne、更にJaco Pastoriusが在団していた時期には危ないエレガントさのJacoのテイストが加わり、ジャズ史上に残る個性の三つ巴を擁したWRの黄金期を迎えることが出来ました。Miles Davis QuintetではMilesはWayneの使い方を熟知しており(彼に限らずMilesは共演者の使い方に長けています)、自身の音楽を表現するためにWayneを自由に泳がせ、バンドがWayne色に占拠されているかのようでいて実はMilesの掌の上で転がされていました。Wayneの音楽はその独自性に比べて意外にフレキシブルさを持ち合わせ、他の異なる音楽や個性と柔軟に歩調を合わせることが出来る、懐の深さを持っていると捉えています。

さて本作はco-leaderやfeaturing artistも不在、ほぼ純粋にWayne Shorterの音楽が演奏されています。いわば60年代Blue Noteの諸作「JuJu」「Speak No Evil」の80年代ヴァージョンです。全曲オリジナル、スイング・ビートは一切登場しないフュージョン、ファンク系のリズム、サウンド、そして何よりインプロヴィゼーション部分が少ないアンサンブルが主体の作品ですので、作曲家、アレンジャーとしてのWayneの側面を強調しているとも受け取ることが出来ます。WR時代はライブ演奏で再現出来ない曲は収録、演奏しないとした、ライブステージをメインとしたバンド活動でした。本作ではサックスの多重録音やシンセベース等の打ち込みもなされており、85年10月からこの作品での内容を発表するべくWayneはカルテットで全米ツアー、86年1月から日本でのツアーを行いましたがもちろんWRとは異なり、作品をそのまま再現はせず(出来ず)、収録曲を素材として演奏しており、本作は作品集としての側面が更に浮かび上がる形になります。

1曲目Endangered Species、「絶滅危惧種」の意味です。我々くらいの年齢のミュージシャンも既に絶滅危惧種扱いかもしれませんが(笑)。それにしても物凄いポテンシャルを湛えた曲です!Wayneの音楽性が凝縮された、難解さの中にもポップなセンスを感じさせる名曲です。初めて聴いた時には鳥肌モノでした!アルバム中この曲のみキーボード奏者の Joseph Vitarelliとの共同プロデュースになっており、Michael Hoenigのプログラミングによるシンセサイザーの打ち込みベースラインが聴かれます。そしてここで聴かれるソプラノサックスの音色の素晴らしいこと!この時の楽器のセッティングですが、マウスピースはOtto Link Slant 10番、リードはRico 4番、楽器本体はYAMAHA YSS 875 Customです。因みにマウスピース、リードはテナーサックスでも同じセッティングです。しかし一体この音色を何と言葉で形容したら良いのでしょうか?仮にWayneのソプラノサックスが、音質の良くないドンシャリAMラジオのスピーカーから聴こえてきたとしても、直ぐにWayneの音だと分かる事でしょう。Ben WebsterやStan Getz、Sonny Rollins、John Coltrane、Stanley Turrentineの音色にも同様の事が言え、鳴っている音の成分がそもそも違うのです。打ち込みのベースラインをライブ演奏では人間(ベーシスト)が弾いていますが、高度なテクニックが要求されるチャレンジャブルなパート、ミュージシャンはハードルが上がるほど燃える稼業です。Wayneのバンドのベース奏者Gary Willis、 Alphonso Johnsonはさぞかし練習したに違いない事でしょう。

2012年にベーシスト、ボーカリストのEsperanza Spaldingが自身の作品「Radio Music Society」でこの曲を取り上げています。youtubeでの演奏を以下のURLで見られますのでクリックして下さい。https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=endangered+species+esperanza+spalding&ie=UTF-8&oe=UTF-8 WayneのソプラノサックスのメロディをEsperanzaが歌っています。黒人の華奢な女の子がテクニカルにエレクトリックベースを弾きながらこの複雑なメロディを歌うのには圧倒されますが、Wayneの難解な楽曲を取り上げる姿勢にも驚いてしまいます。

2曲目The Three Marias、ユニークな曲名です。Wayneの周りには3人Mariaという名前の女性が居るそうで、曲自体のリズムが3拍子(実際には倍の6拍子です)と掛けてのタイトルです。これまた類を見ないドラマチックでとんでもなくカッコいい曲、Wayne world以外の何物でもありません!ソプラノと部分的にテナー、フルートがオーバーダビングされていてメロディが厚くなっています。ここでは曲中全くソロがありませんが、ライブではテンポも早目に設定され、バンド一丸となって盛り上がっています。https://www.youtube.com/watch?v=DzOAr3MKjPsそれにしてもどうしたらこんな個性的な曲を書くことが出来るのでしょう?メロディもそうですがリズムセクションに指定しているアンサンブル部分がとても緻密で込み入った構成になっており、この曲自体も演奏者にはハードルの高い一曲です。

3曲目The Last Silk Hat、ソプラノのメロディに対するテナーの対旋律、オーバーダビングによるソプラノとテナーのハーモニー、それらをバックにソロをとるソプラノ、よく練られた構成ファンクナンバー、ライブで再現するには複数のサックス奏者、少なくとも4名を配する必要があります。

4曲目When You Dream、ソプラノ、テナーのメロディを受け継ぐように、おそらく若い女の子たちによる印象的なコーラスが効果的に用いられ、広がりを感じさせる、タイトル通りの美しいナンバーです。こちらも実に細やかなアレンジが施されています。以上がレコードのSide Aになります。

5曲目Who Goes There、Jim Walkerのフルート・メロディを生かすべくWayneのサックスアンサンブルが活躍します。モチーフを繰り返しつつ、途中シャッフルのリズムになることで高揚感がハンパありません!Wayneのソプラノのサイドキー、高音部のシャウト感の素晴らしさは一体どう言う事でしょう?高揚感に更に拍車がかかります。

6曲目はタイトル曲Atlantis、 McCoy Tynerにも同名曲がありますが、やはり大西洋に存在した幻の大陸の事でしょうか。本作中最もミステリアスな雰囲気のナンバーです。

7曲目Shere Khan, The TigerはDisneyのThe Jungle Bookに登場するキャラクター、ベンガル虎の名前で、80年録音のCarlos Santanaの作品「The Swing Of Delight」にも収録されている独自の美学を湛えたナンバーです。Santanaのヴァージョンでは彼自身によるギタープレイの他、Herbie Hancock、Ron Carter、Harvey Masonも参加しています。

8曲目Criançasは再びシンセサイザーの打ち込みのベースラインが聴かれるファンクナンバー、ソプラノのメロディが多重録音され更にテナーも重ねられる事でWayne sound全開です!Alex Acunaのドラミングが印象的ですが、WayneはAcunaやAlphonso JohnsonたちWR卒業生を積極的に起用しています。

9曲目アルバムラストを飾るのはOn The Eve Of Departure、サックスの多重録音、ハーモニーを生かしたこの上なく美しいイントロ、導入部から一転してヘヴィなファンクへと変わります。フルートのメロディ、ベースラインとテナーのユニゾン、効果的なスラップ、ハーモニーの豊かさ、こちらも凝りに凝ったアンサンブルを聴かせています。

本作はWayneのソロアルバムの中でも彼の音楽性を語る上で欠かせない重要な一枚に仕上がっています。僕個人の意見として、他の追従を許さない、ジャズ史上誰も表現することが出来ない優れて抜きん出たWayneの個性ではありますが、あまりにも強過ぎるように聴こえます。WRや「 Native Dancer」、Miles Davis Quintet、Art Blakey And The Jazz Messengersの様に音楽的パートナーを迎えて、優れたミュージシャンとのコラボレーションを取る、サイドマンとしてリーダーの元で使える、これらの形態を取る事により丁度良い具合にWayneの個性が薄まり、バランスが取れた演奏を聴く事が出来、優れた作品を残せるのではと、この作品を聴いて強く感じました。

2018.04.19 Thu

今回はボーカリストPatti Austinの1979年リリース作品「Live At The Bottom Line」を取り上げましょう。78年8月19日The Bottom Line In Greenwich Village, NYC録音 David Palmer, David Hewitt, Engineers Mixed At Van Gelder Recording Studios, Rudy Van Gelder, Engineer CTI Label Produced By Creed Taylor

vo)Patti Austin ts)Michael Brecker key)Pat Rebillot leader, key, arr)Leon Pendarvis Jr. g)David Spinozza b)Will Lee ds)Charles Collins per)Erroll “Crusher” Bennett chorus)Babi Floyd, Frank Floyd, Ullanda McCullough arr)Dave Grusin, Arthur Jenkins, Jr

1)Jump For Joy 2)Let It Ride 3)One More Night 4)Wait A Little While 5)Rider In The Rain 6)You’re The One That I Want 7)Love Me By Name 8)You Fooled Me 9)Spoken Introductions 10)Let’s All Live And Give Together

Patti Austinの名唱、素晴らしいサポートメンバー、そしてPattiを愛する熱狂的オーディエンスによるアプラウズ、彼女の代表的ライブアルバムです。91年CDでのリリースに際して未発表1曲とPatti自身によるメンバー紹介のスピーチが追加され、曲順もレコードとは大幅に変更されました。おそらくライブでのオーダー通りだと思われます。またライブの録音自体はNYのスタジオ系ミュージシャン達のホームグラウンド的ライブハウス、The Bottom Lineで8月18日、19日の2日間に渡り2ステージづつ行われました。両晩全く同じ曲を演奏しましたが初日18日はミュージシャンやレコーディング・スタッフ達のためのwarm up的に行われ、にも関わらずクオリティとしては両日殆ど同じでしたが(さすがNY第一線のプロフェッショナル集団です!)19日の方が若干スムースに演奏されたという事で、当夜の2nd setのテイクが採用されました。ファンとしては2日間のレコーディングの全貌を是非とも聴いてみたいものです。可能ならば「The Complete Patti Austin Live At The Bottom Line ’78」の様な形で。演奏のクオリティが両日殆ど同じだとしても、演奏の中身は随分と異なる筈ですから。

Pattiは76年にCTIより初リーダー作「End Of A Rainbow」、2作目「Havana Candy」77年と立て続けにリリースし、本作が3作目になります。クロスオーバー、フュージョン真っ盛りの時代に脚光を浴びました。CTI Creed Taylorの名プロデュース、充実した共演者、アレンジャー、そして何と言ってもPattiの抜群の歌唱力が聞き手に訴えかけました。同世代の黒人女性ボーカリスト、例えばDonna Summer、Brenda Russellたちよりも頭一つジャズ度を感じさせるセンスは共演者をインスパイアさせ、本作ではライブ録音という事もあり、さらにオーディエンスを巻き込み、素晴らしいパフォーマンスを繰り広げました。

この作品はレコードで発売当時から愛聴しています。ギターDavid Spinozzaのバッキング、Will Leeのタイトで都会的センス溢れるベースワーク、そして何より我らがMichael Breckerの参加です!「Hello Michael、今までのCTI 2作ではお世話さま。殆どソロが無いかも知れないけど、ボトムラインでの私の3作目のライブレコーディングに付き合ってくれるかしら?」というPattiからのオファーに「もちろんだとも!Pattiのレコーディングに呼んでもらえて嬉しいよ。ソロが無くても全く構わないからさ、君と一緒に演奏が出来るのを楽しみにしているね。」と言うやり取りがあったかまでは分かりませんが(笑)、Michaelの参加作で本作のように徹底したオブリガード、アルバムサイズの短いソロだけでの使われ方、参加の仕方のライブレコーディングと言う例は少ないです。しかし随所に、PattiがMCでも述べているMichael流の隠し味、スパイス的な演奏がこの作品のクオリティ、レベルを別次元にまで高めています。彼の参加無しではこのアルバムは成り立たず、仮に不在では凡演とまで行かずとも歴史に残る作品にはならなかった事でしょう。それにしてもMichaelの歌伴の演奏の上手さはどこから来ているのでしょうか?ここでの演奏から痛感してしまいます。自身がリーダーになり表に立つ場合と、裏方〜伴奏者に立場が変わった時のチャンネルの変え方が実に徹底しており、あくまで主体の音楽性を映えさせるのですが、実は自分自身のテイストもしっかりと表現していて、主体との化学反応、お互いの音楽のブレンド感、間合いを繊細に図りながら大胆に演奏をする、バランス感の権化と言えましょう。

それでは収録曲をCDの曲順ごとに触れて行きましょう。1曲目Jump For Joy、The Jacksonsの77年ヒット曲です。Michaelのサックスにはエフェクターがかけられています。この頃の彼の使用楽器、6万7千万台のAmerican Selmer Mark 6にはネックにピックアップ用の装着台が付けられ、ここにPZMというバウンダリー・マイクを装着します。ここからの電気的信号をミュートロンというエフェクター(今となっては伝説的なエフェクターです)に通すことにより、ワウがかけられた音色に変化します。

こちらは78年9月New York All Starsで来日時の写真で、まさしく同じセッティングによるものです。これに更にオクターヴァーを装着したサウンドをThe Brecker Brothers Band「Heavy Metal Be-Bop」のFuky Sea, Funky Dewでのカデンツァで聴くことが出来ます。

Charles Collins、Will Leeが繰り出すグルーヴがとても気持ち良いです。Frank、BabiのFloyd兄弟、Ullanda McCulloughのバックコーラスも曲にゴージャスさを加えています。

2曲目はJackson兄弟の三男でMichael Jacksonの兄、Jermaine Jackson78年のヒット曲Let It Ride。Spinozzaのギター、Michaelのワウ・テナーが良い味付けをしています。歯切れ良く吹いているテナーサウンドがワウの効果でホーンセクションにも聴こえます。ヘヴィな、ノリの良いファンクナンバーに仕上がっています。

3曲目Stephen Bishop76年のヒットナンバー、One More NightはAORファンにとっては堪らない選曲です。Pattiの歌いっぷりでこの曲に更に魂が込められました。

4曲目Kenny Loggins78年のヒット曲Wait A Little While、オリジナルのキメ、構成をまんまコピーして演奏しています。こちらもファンにはドンピシャなナンバー、ここでのMichaelのイントロ・メロディの吹き方、テナーの音色、そして間奏のソロが素晴らしいのです!ソロの後半、High E音の割れ具合のカッコよさ!僕にとって完璧なMichael Breckerの演奏、ソロの一つです。実はこの曲も雑誌Jazz Lifeの取材でMichael本人に聴かせ、コメントを貰った中の1曲です。こちらもご紹介したいと思います。

次は、パティ・オースティン(vo)の「ウェイト・ア・リトル・ホワイル」(ケニー・ロギンス作曲)。これはNYボトム・ラインでのライヴ・ヴァージョンです。〜曲をプレイ〜MB: ドラムは誰?ーチャールズ・コリンズです。MB: お〜っ!彼のことはすっかり忘れていたよ(笑)。でもこのギグのことはよく覚えている。バンドもオーディエンスも最高でね、パティも言うまでもなく素晴らしかった。本当に偉大なミュージシャンであり、素晴らしい女性だね。このライブをやるまでは、彼女がこれほど偉大なエンタテイナーとは知らなかった。自分のプレイに関しては、ずいぶん内向的に感じるね。この雰囲気に合わせようとしていると同時に、自分の個性を織り交ぜようとしているね。レコードの音はかなり酷いものだね(笑)。多分これは持っていないんじゃないかな。極めてドライな音だね。彼女の歌だけではなく、ソウルとエレガンスは本当にすごい。改めて彼女の歌声を聴くことができて嬉しいよ。自分のプレイに関しては、これも別人のような気がするよ(笑)

演奏を聴きながらこのコメントを改めて読むと感慨深いものがあります。とても彼の言うような、内向的な演奏には感じませんが、演奏している本人には気になる所なのかも知れません。

5曲目はPattiの長いトークから始まり、「黒人女性がカントリー&ウェスタン音楽なんて歌えないと思ってない?」と言いながらRandy Newmanの77年のヒット曲Rider In The Rainを歌い始めます。後ろで奏でているSpinozzaのカントリー&ウェスタン調のギターが実に良い雰囲気を醸し出しています。

6曲目はレコード未収録のナンバー、78年の映画Greaseのヒットした挿入曲You’re The One That I Want、原曲は映画出演のJohn TravoltaとOlivia Newton-Johnのデュエットで歌われています。

7曲目はPatti自身のナンバーにして代表曲、78年Quincy Jonesの大ヒットアルバム「Sounds…And Stuff Like That!!」に収録されているLove Me By Name。オリジナルではEric Galeがストリングスをバックに良い味を出していますが、ここではMichaelのむせび泣くテナーソロが聴け、フラジオB音の確実なヒットにさすが、と感じてしまいます。

8曲目はJeffrey Osborneが在籍していたバンド、L.T.Dの78年ヒット曲You Fooled Me。こちらもオリジナルのアレンジを踏襲して演奏しています。コーラスやギターとテナーのユニゾン、効果的なパーカッション、メチャイケナンバーです!

9曲目に該当するのはPatti自身によるメンバー全員の丁寧な紹介、楽しげに悪戯っぽくしながらも一人一人に対する尊敬の念、思いやり、愛情をとても感じます。特にMichaelには別格な紹介がなされており、「ここにいるのは本物のMichael Breckerです!どうぞお立ちください!」彼はきっとその時、はにかみながら、椅子から立ち上がって深々と挨拶をしたことでしょう。

10曲目ラストを飾るのは8曲目と同じくL.T.D.の78年ヒット曲Let’s All Live And Give Together、当夜はもうかなりの曲数を歌っているにも関わらず、しかも2nd set最終曲、ここに来てPattiはますます喉の調子が良くなったのでしょう、信じられないほど高い声を確実に、見事にヒットさせています!凄いです!

こうやって見ると本作の収録曲は76年から78年の間にリリースされたヒット曲ばかりで構成されている事になります。そしていずれの曲でもオリジナルの歌よりもPattiのボーカルの方に表現力を強く感じ、ライブレコーディングでありながらも彼女の歌唱力の実力をまざまざと見せつけられました。

2018.04.15 Sun

今回はアルトサックス奏者Phil Woods、1976年の2枚組ライブ作品「 The Phil Woods Six “Live” From The Showboat」を取り上げてみましょう。76年11月2日録音 The Sowboat Lounge, Silver Spring, Maryland

as,ss)Phil Woods g)Harry Leahey p)Mike Melillo b)Steve Gilmore ds)Bill Goodwin perc)Alyrio Lima

Disc 1 : 1)A Sleeping’ Bee 2)Rain Dance 3)Bye Bye Baby 4)Django’s Castle 5)Cheek To Cheek 6)Lady J 7)Little Niles Disc 2 : 1)A Little Peace 2)Brazilian Affair : Prelude~Love Song~Wedding Dance~Joy 3)I’m Late 4)Superwoman 5)High Clouds 6)How’s Mama(Phil’s Theme)

Phil Woods(PW)が当時率いていたレギュラーグループによる、名門ライブハウスThe Showboat Loungeでのライブです。よく練られた選曲と曲順、加えてPW自身によるアレンジが大変素晴らしく、聴き易さの中にもしっかりとジャズの本質を織り込んである構成で、アメリカのエンターテイメントの真髄を感じます。

レコードでも2枚組でリリースされていました。1枚目Side Aのウラ面がSide C、2枚目のオモテ面がSide B、ウラ面がSide Dになっています。2台のターンテーブルを使って順繰りに聴けるような配慮の様ですが、日本では定着しなかったシステムです。

収録曲を見ていく前にPWのバイオグラフィー、活動、この作品に至るまでの流れに触れてみましょう。31年11月2日マサチューセッツ州スプリングフィールドで生まれ、マンハッタン音楽院やジュリアード音楽院で、多くの門下生を輩出したLennie Tristanoに師事し、多大な影響を受けました。PW自身、彼のインタビューを読むとかなり物事をはっきりと、歯に衣着せぬ、時としてシニカルな物言いをしています。「月にロケットを飛ばすくらいの先端技術があるのなら、良いリードくらい作れるだろうに」とは彼のよく知られている発言です。同じアルト奏者でやはりTristano門下生Lee Konitzも毒舌家として知られており、例えばサックス奏者Anthony Braxtonの演奏を聴いた後にインタビューアーに意見を求められ、「こんな酷い演奏は今まで聴いた事がないね」とまで発言しています。僕のイメージとして多くのアルト奏者の物言いにこの傾向があるように感じますが、どうでしょうか。その楽器を演奏しているうちにその楽器奏者特有の性格に変わって行くのかもしれませんし、その楽器を選択する時点で個人の性格が楽器を選択させているのかも知れません。PWは卒業後に自己のバンドでの活動を開始、Quincy JonesやDizzy Gillespie、Benny Golson達と共にワールドツアーに参加しました。多忙な音楽活動を経験し60年代中頃には学生のためのサマーキャンプRamblernyを主宰し、そこからはMichael BreckerやRichie Cole、Rodger Rosenbergなどのサックス奏者が巣立ちました。しかし本国の音楽シーンの状況を憂慮したPW(仕事が無かったわけではありません)、68年にフランスに移住し、p)George Gruntz b)Henri Texier ds)Daniel Humairという欧州を代表するプレーヤーによるリズムセクションを擁したバンドPhil Woods & His European Rythm Machineでの活動を開始しました(合計5作品を発表)。Charlie Parkerの未亡人Chanと結婚する程にParkerを敬愛するPW、いわゆるパーカー派のアルト奏者からの脱却、モーダルでアグレッシヴ、アヴァンギャルドなまでに演奏が変化して行きました。時代のなせる技でしょう、John ColtraneやOrnette Colemanらの台頭が影響していたに違いありません。しかしその後、あれほど吹いた嵐が次第に収まり、PWは4年間の欧州生活にピリオドを打ち72年に帰国することになりました。帰国後74年1月録音、PWの代表作「 Musique Du Bois」では欧州での活動をしっかりと踏まえつつも、ハードバップへの回帰を高らかに宣言しています。

この2年後に本作「The Showboat」の録音に至るわけですが、この間にも更に芸風に変化が生じ、方向性としては尖っていた渡欧期よりもずっと丸さを感じさせ(人間年を取ると誰でも丸くなるものです)、聴衆との融合を図るべく選曲、アレンジ、自身の演奏全てに於いて「お客様あっての演奏」という境地を感じさせるようになりました。

本作の共演者にも触れてみましょう。ベース奏者Steve Gilmore、ドラム奏者Bill GoodwinはPWのレギュラーを長年務め、多くの作品を録音しています。PWの作品に限らずこの2人のリズムセクションで他のミュージシャンの作品にも数多く客演しています。ステディでタイトなビート、スイング感、サポート感には手堅いものがあり、決してでしゃばらず、寄り添い、リーダーの音楽性の中で巧みな盛り上げ方を聴かせる職人タイプの伴奏者です。一方PWの吹く8分音符は強烈にスイングしてビートが明確でこの作品の演奏者中誰よりもリズムが出ており、バンドのリズム、ビートの司令塔的役割を担っていて他のメンバーのソロになると急に勢いが止まったように聴こえます。仮にベーシスト、ドラマーが強力にビートを出すタイプ、音楽をある種の仕切る方向に持って行くタイプのプレイヤーだとするとPWとリズム、演奏、ソロがぶつかり、彼の存在感が希薄になり目立たなくなってしまいます。「とにかく俺の言う事を聞け、お前らはついて来れば良い。俺のやる事を邪魔するような目立つ演奏はするな」と言う楽屋でのPWの共演者に対する要望が聴こえて来そうです(かなり誇張しています〜汗)。本作のピアノ奏者Mike MelilloをはじめPWが雇うピアニストは一貫してどうも納得の行かない人選で、ハーモニー感、コード感が不明瞭、リズム感もいただけません。それはギター奏者にも言えることで、本作Harry Leaheyの演奏も同様にパッとしません。よく言えば無難な共演者、立場的にはPWの引き立て役、自分よりも目立つサウンドのコード楽器プレイヤーは雇いません。PWのラインから明確にコード感、ドミナントモーションも聴こえ、前述のリズムの司令塔的役割と言う事で、極論PW一人でジャズの醍醐味、スイング感を表現する事が可能だからです。リーダーがメンバーを雇うにあたり、良い演奏を共有出来るレベルであることは前提条件ですが、リーダー自身を引き立てるためにソコソコの演奏が出来るプレイヤー(このタイプのミュージシャンは大抵人柄も温厚でリーダーと衝突することはありません)を採用すると言う観点での人選もあり得るのです。

それでは収録曲を見て行きましょう。1曲目Harold ArlenのA Sleepin’ Bee、ギターとルパートの演奏から始まり、その後インテンポでテーマのメロディが演奏されます。なんとブリリアントで艶やか、サブトーンも美しく、コクのある音色でしょうか!この頃のPWのセッティング、楽器本体はFrance Selmer Mark 6の8万番台、この楽器はかのクラシックサックスの巨匠Marcel Muleに選定して貰ったそうです。マウスピースはNew York Meyer 5MM、リガチャーは多分Martin、リードはLa Voz Mediumです。テーマ部分のさりげないアレンジがオシャレです。そしてPWの素晴らしい、スイング感満載のソロ、他の追従を許さない独壇場です。ギター、ピアノソロと続きます。

2曲目はギタリストHarry LeaheyのオリジナルRain Dance、イントロのギター奏の後ろでパーカッションが面白いサウンドを鳴らしています。PWソプラノサックスに持ち替えマイナーブルースのメロディを取っています。テーマ部分では変拍子が用いられていますが、アドリブパートは普通に4拍子で行われています。PWのソプラノはアルトの時よりもOn Topで演奏しています。

3曲目Jule Styneの名曲Bye Bye Baby、ピアノのイントロ後テーマ奏、PWの音色によく合う美しいメロディ、アレンジも実に曲調に相応しいものに仕上がっています。PWやはりアルト演奏の時の方がリズムのノリが素晴らしく、的確なLaid Backを聴かせています。

4曲目ギターのメロディ奏をフィーチャーしたDjango Reinhardtの名曲Django’s Castle、こんな美しい曲を書けるなんてDjango自身もきっとロマンティックなミュージシャンだったのでしょう。PW朗々と美しいソロを聴かせています。

5曲目Irving Berlinの名曲Cheek To Cheek、クラシックのエチュードと見紛うばかりのイントロからルパートのメロディ、一転して4度進行のリフを用いたアレンジ、とってもカッコいいスイングナンバーに仕上がっています。ここでのPWのソロを聴けばこのバンドのビート、リズムの司令塔という意味が良く分かると思います。猛烈にスイングしまくりです!この人ソロのラインが上昇する際、結構グロウする時があります。

6曲目はPWのオリジナルLady J、ボサノヴァのリズムが心地よい美しいナンバーです。この人のサブトーンでのメロディ奏はテナー奏者的なアプローチに聞こえます。PW8分音符がかなりイーヴンに近い吹き方なので、こう言ったリズムの曲ではさらに気持ち良いグルーヴを聴かせてくれます。大ヒットしたBilly JoelのJust The Way You AreでのPWのソロは彼の音色、センス、イメージ、そして何よりリズムのグルーヴが曲想に合致したのだと思います。

7曲目ピアニストRandy WestonのオリジナルLittle Niles、かのMiles Davisも才能を認めただけあってユニークな曲想、この雰囲気を継続させて演奏が展開されます。でもリズムセクションにもっとチャチャを入れて貰いたいと感じるのは僕だけではないと思います。特にドラムにはガツンと行って貰いたいです。

以上がCD1枚目、2枚目の1曲目今度はピアニストMike MelilloのオリジナルA Little Peace。メロディらしいメロディを特に感じない、マイナーの雰囲気一発の曲です。ベースのアルコをフィーチャーし、PW情熱的に歌い上げています。

2曲目はこの作品のハイライト、21′ 32’にも及ぶ組曲Brazilian Affair。ジャズ屋の演奏するラテンやブラジリアンは独特なテイストがあって、僕は嫌いではありません。そしてこの組曲のためにパーカッション奏者Alyrio Limaが参加していると行っても過言ではありません。随所にカラフルなテイストを聴かせています。

3曲目はI’m Late、再びソプラノの登場です。アルト奏者のソプラノはテナー奏者の持ち替えとはまた違ったサウンドを聴かせています。アップテンポのスイングで軽快にソロを聴かせています。

4曲目はStevie WonderのSuperwoman、PWに相応しいチャーミングな曲です。それにしてもドレミファソ〜、ソファミレド〜のピアノ片手だけで弾けるメロディで曲を書いてしまうStevieはさすがです!PWのグルーヴはイーヴンのリズムで更に良さが発揮されるのを再認識しました。

5曲目はHigh Clouds、イケイケのサンバのリズムはコンサートのラストに相応しいチョイスです。PWのソロ、ここぞとばかりにハイスピードで吹きまくっています!Scrapple From The Appleのメロディが引用されています。やっぱりダジャレも言いたいんですね。

6曲目はコンサートのクロージングテーマでHow’s Your Mama(Phil’s Theme)、こういうハッピーな曲想はPWのサウンドによく合っています。

2018.04.11 Wed

今回はStan Getzのエアチェック録音をCD化した作品「Stan Getz Quartet At Birdland 1961」を取り上げてみましょう。

1961年11月11, 18日(#5~9)録音 Birdland, NYC. Fresh Sound Records, Spain 2012年リリース

ts)Stan Getz p)Steve Kuhn b)Jimmy Garrison ds)Roy Haynes mc)Symphony Sid Torin

1) Airegin 2)Wildwood 3)Where Do You Go? 4)Autumn Leaves 5)Jordu 6)Where The Sun Comes Out 7)Yesterday’s Gardenias 8)Woody’n You 9)Jumpin’ With Symphony Sid

Getz絶好調、共演者の人選、演奏も素晴らしく、選曲もジャズファンを納得させるライブ盤です!58年頃から60年末までの欧州滞在を終えて帰国後音色やフレージングもたくましく成長し、翌62年から始まるBossa Novaへの参入の直前(実際は61年中に既にギタリストCharlie Byrdとのコラボレーションで「Jazz Samba」制作に向けてトライし初めていたようですが)、ジャズのスインガーとしての本領発揮時期です。当時のAMラジオのエアチェック録音にも関わらず、24 bit digital remasterで的確に音響処理され、かなりの音質、バランス、セパレーションにまで向上しています。昔のエアチェック録音をレコード、CD化したものの殆どは耳を凝らし、平面的でこもった音の塊の奥の方から、その演奏自体を引っ張り出すかのように抽出して聴く感じでした。本作のクオリティは技術の進歩か、エンジニアのセンス、腕前でしょうか、それら全てのなせる技なのかも知れません。digital remasterとは例えて言うならば音を平面的に捉え、不要な部分を消しゴムで消すように消去もしくは濃さを薄くし、逆に必要な部分の色彩を色濃く加筆したり色自体を変えたり、陰影部分を配置する作業です。エンジニアはその対象となる音楽の詳細、内容を技術的よりも音楽的、芸術的に把握しておく必要があり、手腕が問われる作業です。ディストリビュートしたスペインのFresh Sound Recordsは他にも未発表録音や長らく廃盤になっている作品を数多く再発し、またヨーロッパ、アメリカの若手ミュージシャンの新録音も積極的に制作している意欲的なレコード会社です。CDジャケットも本作は異なりますが、多くの作品にはデジパック(厚紙の台紙にプラスティック製のトレーを張り合わせた仕様)を採用し、昔のレコードジャケット風レトロ感、高級感を出しており、さらにジャズだけではなくオールディーズ・ポップスやロックの名盤の再発をも手がけているので、音楽全般に対する愛情、情熱、敬意を感じます。

当時おそらく週一度Birdlandからのライブをラジオで生放送していたのでしょう、録音が2週に分かれていて各々ほぼ30分づつの演奏時間になっています(当然30分番組だった事でしょう)。他にもたくさんの演奏が残されていると思いますが、61年のNYCでのライブ演奏ならば間違いなく宝の山、リリースを望みます。

Steve KuhnとGetzはこの頃よく共演しており、この作品の僅か4ヶ月前61年7月6日に交通事故で夭折したベーシストScott LaFaroを迎えた録音もあります。前年60年にはJohn Coltraneと同じNYCのJazz Gallaryで共演を果たし音楽的成長を感じさせる時期でのGetzとの共演です。Roy Haynesもこの後レギュラー・ドラマーとして何度かギグに迎えられる事になり、コンサートではGetzも敬意を払った紹介をHaynesにしています。Jimmy GarrisonはここでもOn Topの素晴らしいビートを聴かせており、短期間LaFaroの後釜を務めますがこの直後Coltraneカルテットのレギュラーに迎えられる事になります。Getz自身も楽器をSelmer Super Balanced ActionからMark 6に替え、マウスピースもOttoLink Slantにしています。音色が太く逞しくなったのは彼の奏法が一層洗練され、渡欧での経験を踏まえ音楽に対するイメージが変化した事と、更にハードウエアの変更に起因すると考えています。

それでは収録曲を見て行きましょう。1曲目Sonny Rollinsの名曲Airegin、ご存知Nigeriaの綴りを逆にしたタイトル、バンド用語ですね。フェードインして演奏が始まるのは司会のSymphony Sidのオープニングmcが入っていてそれを消去したためでしょう。この頃Getzがレパートリーとして度々取り上げていましたが、ここでの演奏が実に素晴らしいのです!61年の演奏とは思えないほどのフレージング、テンションの用い方、アイデア、スピード感、コンパクトなサイズの中に起承転結、意外性、またGetzのソロの前半のアグレッシヴな部分で一切バッキングを行わないKuhnの美学、これはColtraneとの共演から学び取ったに違いありません。ピアノソロ後のドラムとのバースにもGetzのクリエイティヴさは損なわれず、Haynesとの絶妙なやり取り、それにしてもここでの演奏内容のコンテンポラリー性は、数年後の世界からタイムマシンで時代を遡ったGetz自身が演奏しているかの如き閃きを聴かせています。

2曲目はアルト奏者Gigi GryceのナンバーWildwood。Art Farmerの「Work Of Art 」に収録されています。前曲とは一転してリラックスした演奏に終始しており、Getzの音色、メロディの吹き方も随分と異なります。

3曲目はAlec Wilder作のWhere Do You Go?、Getzはこういったミステリアスなムードを湛えたバラードを良く取り上げます。

4曲目はお馴染みAutumn Leaves、枯葉ですがGetzはいつもこの曲を原曲とは異なるCマイナーで演奏しています。ソロの先発のKuhnはいつもよりBill Evansのテイストを感じさせるスタイルで演奏しています。続くGetzは1曲目の好調さが引き続いている、61年らしからぬ数年後の近未来のテイストで演奏を行なっています。

以上が61年11月11金曜日のテイク、5曲目から1週間後の18日のテイクになります。番組のオープニングを飾るべくSidのmcが入り演奏が始まります。5曲目Duke JordanのJordu、こちらもバンド用語タイトルですね。Horace SilverのEcarohも同じセンスの曲名です。マイナーの曲調中、サビに7thコードの4度進行が用いられていますが、難易度の高いチェンジにも関わらずGetzはさすが巧みなアプローチを聴かせています。ベースソロの後ろでシンコペーションのリフをGetzが吹き、その後ドラムとのバースが始まりますが、かなりHaynesのドラミングのフレージングにインスパイアされているのではないかと推測され、斬新なアプローチが聴かれます。

6曲目Getz自身の曲紹介によるHarold ArlenのWhen The Sun Comes Out、こちらも3曲目のバラードに通じるテイストを感じさせます。いつもながらGetzのダイナミクスの素晴らしさに感銘を受けます。

7曲目Yesterday’s Gardenias、前曲の雰囲気を一掃する明るい曲調のミディアムスイングです。

8曲目Dizzy Gillespieの名曲、Woody’n Youは「Woodyと貴方」ですがWoodyとはクラリネットの名手にしてビッグバンドのリーダー、Woody Hermanの事だそうです。貴方とは誰の事なのかは判りません。この曲も当時のGetzのオハコの一曲です。難しいマイナー7th ♭5thのコード進行の処理の仕方が実に的確です。ここでは通常よりも早めのテンポで演奏され、毎度ながらいつもと違った語り口で見事にソロを展開させています。

9曲目はLester Youngの書いた、当夜の司会 Symphony Sidに捧げられたブルース・ナンバーJumping’ With Symphony Sid、Lester本人のバージョンよりも幾分早めに演奏されています。フィナーレにふさわしくGetz吹きまくっています!演奏はまだまだ続いたようですが放送時間の関係でアナウンスが入り、カットアウト?フェードアウト?で終了です。

2018.04.09 Mon

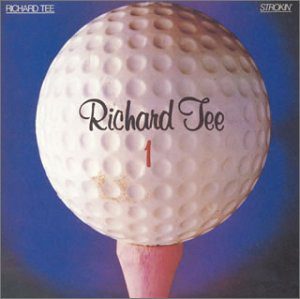

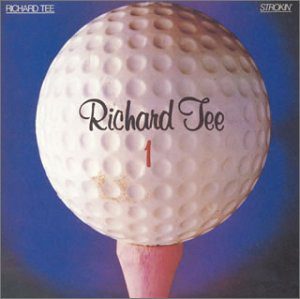

今回はピアニストRichard Teeの初リーダー作「Strokin’」を見て行きましょう。1978年NYC録音 Tappan Zee Records

1)First Love 2)Every Day 3)Strokin’ 4)I Wanted It Too 5)Virginia Sunday 6)Jesus Children Of America 7)Take The “A” Train

The ”Guys” key,vo)Richard Tee g)Eric Gale b)Chuck Rainey ds)Steve Gadd per)Ralph MacDonald harmonica)Hugh McCracken ts)Michael Brecker ts,lyricon)Tom Scott

何とゴージャスな音楽でしょう!素晴らしいリズム、ビート、芳醇なサウンド、アメリカの黒人がのみ成し得るグルーヴです!と言ってもいきなり参加ドラムスのSteve Gaddがユダヤ系白人ですが(汗)、TeeとGaddの抜群のコンビネーションはStuff、Gadd Gangなどのバンド共演で生涯継続していました。Gaddのグルーヴには肌の色は関係ありませんね。

Teeはニューヨーク州ブロンクスで生まれ育ち、教会音楽の洗礼を受け、子供の頃からの尊敬するアーティストがRay Charles、ピアノ奏者としてMotown Labelでの仕事を多数経験していると来れば表現するべき音楽の方向性はおのずと定まります。ピアノをこんな美しく煌びやかに鳴らせて、思わず腰が椅子から離れてリズムに合わせてしまうようなグルーヴ感の持ち主は他にはいません。どっしりしていてスピード感があるのです。そしてピアノソロ演奏も素晴らしいですが、バッキングのフィルインのテイストが半端なくカッコいいののです!初リーダー作Strokin’はTeeにとって満を持してのリリースになりました。この作品を含めTeeは生涯に5枚のリーダー作を発表しています。彼の膨大なレコーディングの量にしては少ないかも知れませんが、自分が前に出てリーダーを取るよりも、主体を映えさせるために演奏するサイドマン気質が強い脇役タイプのミュージシャンだと思います。水戸黄門の助さん格さんですね(笑)。Teeの生演奏を初めて聴いたのは78年のNew York All Stars、東京芝郵便貯金ホールのステージです。ホール鑑賞という、条件としては決して良く無い音響なのですが、ピアノの音がよく鳴り響いていたのを覚えています。前回のBlog「Zappa In New York」の時に抜粋、引用したMichael Breckerの雑誌Jazz Lifeへのコメント、このアルバムの表題曲Strokin’での彼のソロを聴かせ、やはりコメントを貰っていますがこれが実に端的にTeeの音楽性、人柄について発言していますので、今回も抜粋し注釈を加えて掲載したいと思います。

ー次は、リチャード・ティー(key)の「ストローキン」です。

〜曲をプレイ〜

MB:リチャードは教会でゴスペルをやっていただけあって、とてもファンキーなアプローチをとっているけど、それを彼は別の次元まで昇華させてしまっているんだ。あまりにも強烈なスタイルを持っていて誰にも真似をすることなどできないよ。(レコーディングに誘われ)彼が私とプレイしたいと思っていたことは、とても驚きであったと同時に、心から嬉しかったんだ。それは当時の私にはファンキーな部分が足りないと思っていたからさ。でも、彼が私とプレイしたいという気持ちを表現してくれたことによって、とても救われた気がしたね。この曲に関してのソロはとても気に入っている。こうやって聴く限り、リリカルかつ濃密なプレイをしようとしていたように思えるんだ。グルーヴの中にいるんだけど、完全にノってしまうのではない、という感じかな。いろいろな要素をブチ込んで成功したいい例だね。これらの曲はどれを聴いても驚きの連続だよ。というのはこの頃の私の考え方と今とでは完全に変わってしまっているからさ。ほとんど別人のようさ。

リチャードとは、いろいろなツアーに一緒に参加したんだ。ニューヨーク・オールスターズの時には一緒に来日している。あれは78年だったかな?その後、ポール・サイモン(vo,g)のツアーで1年半ほど一緒に過ごしたんだけど、その間に病気で倒れてしまったんだ。リチャードとの活動はすべて素晴らしい思い出だ。彼がツアーで使うために、初めてシンセサイザーを買った時のことを憶えているよ。ホテルの彼の部屋に行って、シーケンサー部分の使い方を教えたことがあるんだ。クォンタイズの設定なんだけど、(教えようとしたら)その時彼は私を変人を見るような目つきで見ていたよ(笑)。(何でオレにそんな機能が必要なんだよってね)でもこれまで会ってきたミュージシャンの中で彼だけだよ、その機能がまったく必要なかったのは。彼のリズム感は本当に正確だったからね。ドラム・トラックなんかでもね。もちろん私のプレイはすべてクォンタイズしているよ。そのままではあまりにもヒドいからね(笑)。

「絶対音感」があるのなら「絶対リズム」もありそうですね。Teeにはきっと備わっていたのでしょう。リズム・クォンタイズに関するMichael流ジョーク混じりの謙遜は実に可笑しく、彼らしさが出ています。

それでは曲毎に見て行きましょう。1曲目はChuck RaineyのオリジナルFirst Love。Teeのピアノのメロディに絡むストリングスが気持ち良いです。GaddのドラムとRalph MacDonaldのカウベルやタンバリンが重なり合い、絶妙なリズムを繰り出しています。Eric Galeのギター・カッティングが隠し味的に効いています。Tom Scottのテナーソロも曲想にマッチした語り口を披露しています。恐らくクリックを使わずに演奏していると思われますが、たっぷりどっしりとした安定感がハンパないです。

2曲目はTeeのオリジナルEvery Day。イントロのアルペジオを聴いただけでグッときてしまいます。ここではTeeのボーカルがフィーチャーされています。Galeのソロは音数少なめながら説得力のあるフレージングに仕上がっています。

3曲目表題曲Strokin’、前述のMichaelのコメントに補足する形で述べましょう。Teeの煌びやかなピアノ奏があくまでメインですが、曲自体同じモチーフを繰り返し徐々に盛り上がっていくドラマチックな構成に仕立てられ、後半のMichaelのソロ登場に至るまで、まだか、そろそろか、とワクワクしながら聴いてしまいます。Teeのピアノの合間に聴かれるストリングスが高揚感を煽り、一層ソロが楽しみになる仕組みです。それにしてもこの人のピアノは何でこんなに個性的な素晴らしい音がするのでしょう?そしてそして、いよいよGaddのフィルインに導かれてMichaelのソロが始まります!いきなりフラジオのG音、全音下のF音を引っ掛けて吹いていますが強烈なインパクト!!カッコイイ〜!端々にKing Curtisのフレージングの影響を感じますが、そこはMichaelの歌いっぷりで自分のものにしています。実は何度かソロを重ね、オイシイところを切り取り、レコーディング技術を用いてパッチワークのように貼り合わせたソロなのですが、そんな舞台裏事情は全くどうでも良い次元のハイクオリティーな演奏です。78年録音ですのでもちろん楽器はSelmer Mark6、6万7千番台、マウスピースはOtto Link Double Ring 6番、エッジーでコクのある音色です。この頃のMichaelはリズムがOn Top気味で演奏する時がありましたが、ここでは意識してか、否か結構On Topで吹いています。思わずクォンタイズしたくなってしまいます(笑)

以上がレコードのSide Aです。4曲目はMacDonaldのオリジナルI Wanted It Too、Scottのlyricon(うわっ、懐かしい!)Hugh McCrackenのハーモニカをフィーチャーしています。バックで鳴っているホーン・セクションはtp)Jon Faddis, Randy Brecker ts)Michael Brecker tb)Barry Rogersです。NYのスタジオ第一線らしいキレのあるセクション・ワークを聴かせています。

5曲目はTeeの蕩けるほどに美しいナンバーVirginia Sunday、Fernder Rhodesでメロディ、ソロ共に演奏しています。こちらの音色と曲想が良くマッチしています。先ほどのホーン・セクションにバリトンサックスでSeldon Powellが加わっています。良く鳴っていてセクションのサウンドをタイトに分厚くしています。Scottが再びlyriconでソロを取っておりアナログ・シンセサイザーの音らしく太い良い音色です。現代に於いてもはや使う人はいませんが。この曲はNew York All Starsでも取り上げられていました。そちらのRandy, MichaelにDavid Sanbornが加わった3管でのバージョンもとても素敵です。この曲を聴いていてVirginiaの日曜日はさぞかし優雅でメロウなのだろうな、と想像してしまいます。

6曲目はMotown仲間(?)Stevie WonderのオリジナルJesus Children Of America。前曲のホーン・セクションにさらにストリングスも加わり分厚く豪華なサウンドを聴くことが出来ます。Fender Rhodesにエフェクターを施したサウンドでTeeはソロを取っています。バックに生ピアノのバッキングも聴かれるので後からオーバーダビングしたものとなります。続くGaleのソロも味わいのある音色でFender Rhodesのエフェクター音と対になっています。

7曲目、レコードのラストを飾るのはTeeとGaddのDuetによるBill Strayhornの名曲Take The “A” Train。メチャクチャかっこいいです!グルーヴ、サウンド共に双生児のような2人です。ベースや他の楽器は全く不要です。この2人だけで幾らでも、延々と演奏する事が出来るでしょう。ソウルブラザーに乾杯!

余談ですが今から20数年前に演奏で名古屋に行った時の事です。街中にある鰻の老舗に昼間、名物ひつまぶしを食べに行きました。4人掛けのテーブルに僕が一人で座っていたところ、昼時で店が混雑してきたので従業員が相席をお願いします、という事で前に座ったのが黒人二人連れ。両名とも見たことのある顔なので確認したところRichard TeeとドラムのBuddy Williamsじゃあありませんか!もちろん初対面なので自己紹介をして「ところで何で名古屋に来ているの?」尋ねると新しく開店したライブハウスのこけら落としでの演奏、Cornell Dupreeのバンドでの来日でした。「Strokin’」やWilliamsの参加作の話などをしていると二人はひつまぶしを二人前づつ頼んでいます。結構な量のはずなので「二人前づつ食べるんだね」と聞くと「Yes, we love eel!!」と笑いながら答えてくれました。気さくな二人の人柄に触れられたのと同時に、素晴らしい演奏家は食欲も素晴らしいのだと実感しました。

2018.04.05 Thu

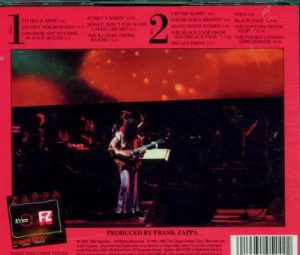

今回はギタリスト、コンポーザーFrank Zappaの傑作「Zappa In New York」を取り上げてみましょう。

1976年12月The Palladium In New York Cityにてライブ録音。翌77年UK発売、78年USA発売。cond,prod,g,vo,)Frank Zappa g,vo)Ray White key,violin,vo)Eddie Jobson b,vo)Patrick O’Hearn ds,vo)Terry Bozzio perc,synth)Ruth Underwood as,fl)Lou Marini ts,fl)Mike Brecker bs,cl)Ronnie Cuber tp)Randy Brecker tb,tp,piccolo)Tom Malone narr)Don Pardo timpani,vibes)David Samuels per-overdub)John Bergano per-overdub)Ed Mann osmotic harp-overdub)Lou Anne Neill

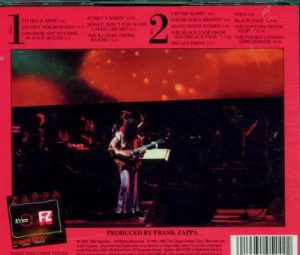

Disc 1 1)Titties & Beer 2)Crusi’n For Burgers 3)I Promise To Come In Your Mouth 4)Punky’s Whip 5)Honey, Don’t You Want A Man Like Me? 6)The Illinois Enema Bandit

Disc 2 1)I’m The Slime 2)Pound For A Brown 3)Manx Needs Women 4)The Black Page Drum Solo/Black Page#1 5)Big Leg Emma 6)Sofa 7)Black Page#2 8)The Torture Never Stop 9)Purple Lagoon/Approximate

発売当時レコード2枚組でリリースされました。後年やはり2枚組でCD化された際には未発表曲が5曲追加され、曲順も変更されています。ここではCDバージョンで見ていきましょう。

そのまんまの表現です恐縮ですが、笑っちゃうくらいに物凄い音楽です!!カテゴリーとしてはロックの範疇に入るのでしょうか、門外漢なので分からないのですが一大ロック叙情詩、ロックンロール、メタル、プログレ、オペラ、コメディ、ジャズ、フュージョンと様々なテイストを包括した壮大な音楽です。大胆にして繊細、コミカルでいてシリアス、超絶技巧の演奏が実に平然と当たり前のように行われています。The Palladiumのステージには13人が上がり、オーケストラ然としてZappaが指揮棒を振りつつギターを弾き、喋り、歌っています。パーカッションで更に3人がオーバーダビングに加わり、総勢16名がレコーディングに参加しています。Moogシンセサイザーの音色が時代を感じさせる以外は現代の感覚でも実に斬新な音楽です。全曲Zappaのオリジナル、アレンジ、非常に難解なスコアを、ライブにも関わらず全く正確無比にトークやコメディ、寸劇を交えながら難なく緻密に演奏するそのヒップさが堪りません!(実際は綿密なリハーサルを何回も重ねているに違いないのでしょうが)参加メンバーのMichael、Randy のBrecker Brothers(BB)、ドラムスTerry Bozzioの参加に惹かれて友人にダビングして貰った事から聴き始めました。彼らのそこでの出会い、BBの傑作「 Heavy Metal Be-Bop」は Zappa In New Yorkでの共演無くしては誕生しませんでした。

以前雑誌Jazz Lifeに僕はよく原稿を書かせて貰っていました。Michael Breckerにも新作のリリースや来日の際、本当によくインタビューをさせて貰いましたが、その回数の多さからネタ切れ感もあり(笑)「今までに彼がレコーディングしたソロの名演を聴かせてそのコメントを貰う」という企画を編集部に提案したところ、有難い事に制作会議を通り、2回もやらせて貰えました。素直な人柄のMichaelさん、自分の演奏を聴いた印象を包み隠さず何でもお話ししてくれましたし、レコーディングに纏わる話、ウラ話等実によく覚えているのには驚きました(こちらにもきっと面白い逸話を話してくれるに違いないという目論見もありましたが)。でもやったこと自体を全く覚えていないNeil Larsenの作品「Jungle Fever」収録Last Tango In Parisの自分の演奏を「ずいぶんと派手なソロだね」と他人事のように話すのには大笑いしました。

その1回目のインタビュー、10曲ほど聴かせた中に本作収録曲Sofaのコメントがありますので抜粋して掲載したいと思います。

ーあと2曲になりました。こちらはフランク・ザッパ(g,vo)の「ソファ」です。

〜曲をプレイ〜

MB:これはプレイした時以来に聴いたよ。このアルバムのことはいつも人に聞かれていて、聞かないといけないと思っていたんだけど、なかなかチャンスがなかったんだ。やっとみんなが言っている意味がわかったよ。国歌のような感じだね、金星あたりの(笑)。フランクのプレイはとにかく素晴らしい。彼は一緒に作業をしていても、本当に面白い存在だったね。彼自身はジャズのバックグラウンドを持っていないから、ジャズ・ミュージシャンにとても敬意を持っていてくれたね。ステージではふざけていたけど、作曲やプレイに関しては本当にシリアスだったんだ。それだけに共演するミュージシャンには正確さを強く要求した。ロニー・キューバ(bs)のプレイも素晴らしいね。いいレコードだ。今度買いに行かなきゃ(笑)。

ーこれはライブ録音ですよね?

MB:そうそう、NY14番街にあるパラディアムでやったライブだよね。たしかハロウィンの頃だったね(実際はクリスマスの頃)。たしか4晩連続でプレイして、「ブラック・ページ」のような極めて複雑な曲をやったんだ。この後に、フランクが私に「サックスとオーケストラの曲を書いたから吹いてほしい」と、オーストリアに誘われたのを覚えている。結局、私はいけなかったんだけどね。彼のステージには30メートル近いバックドロップが吊られていて、そこに大きく「くたばっちまえ、ワーナー・ブラザーズ!」と書いて合った。それが4晩ずっとあったんだ(笑)(注:しかもこのアルバムはワーナー・ブラザーズから発売された)。そして、この時、私と兄のランディは初めてテリー・ボジオ(ds)に会ったんだ。彼のプレイに惚れ込んでしまい、私達のバンドに誘って「マイ・ファーザース・プレイス」というクラブで録ったライヴがアルバム「ヘヴィ・メタル・ビ・バップ」として発売されたんだ。そう考えると興味深い1 枚だね。

実に的確で素晴らしいMichaelのコメントです。この時彼はゆっくりと、その場に相応しい言葉を選びながら発言していました。ジャズ・ミュージシャンに敬意を払うZappaの繊細さ、ふざけていながらも音楽的要求には厳しいシリアスさ、ロックミュージシャンらしいユーモアのセンス、そして誘われたオーストリアの仕事はMichaelの代わりに誰が演奏しに行ったのかにも興味が尽きません。Heavy Metal Be-Bopが録音されるにまで至るプロセスも垣間見る事が出来、インタビューアー、聞き手がどんな事を望んでいるのかをしっかり把握しつつの物言いです。

それでは曲ごとに見て行きましょう。1曲目Titties & Beer、マスクを被り悪魔に扮したBozzioとZappaのトーク、寸劇のためのナンバーです。アドリブの会話も含め、実にシリアスな妄想の世界を演じ聴かせています。ジャズのコンサートでは考えられないような内容のトーク、危なくて猥雑で下世話でメチャメチャですが、とっても大好きです!

2曲目インストによるナンバーCrusin’ For Burgers、前曲から間を置かず演奏されます。それにしてもこれは一体何という音楽でしょうか?人を喰ったようなメロディライン、暴れまくるBozzioのドラミング、延々と続くZappaのメタルギターソロ、Edward Van Halenを彷彿とさせます。マリアッチのリズム、雑多ではありますがZappa流の統一感の美学を感じさせます。

3曲目I Promise Not To Come In Your Mouth、叙情的で繊細なZappaの一面を見ることが出来る演奏です。

4曲目はSophisticated NarrationとクレジットされたDon Pardoによるナレーションから始まるPunky’s Whips。劇伴っぽいサウンドですが細部の構成に拘ったアレンジが聴かれます。何と言ってもメンバーの演奏のクオリティが高いのでしっかりと耳に入ってくる演奏です。Bozzioクレイジーさ、ヤバイです!

5曲目Honey, Don’t You Want A Man Like Me?はZappaのボーカルをフィーチャーしたラブソング、屈折した愛を語るのに相応しいバンドのアレンジが施されています。

6曲目は再びDon Pardoナレーションの登場によるThe Illinois Enema Bandit、この人の語りは全てを正当化してしまう説得力に満ちています(笑)。実話に基づいた強盗の事件を想像を加味しストーリーに仕立てています。リードボーカルはRay White、しかしこいつらは何でこんなにマジにこのネタで演奏出来るのでしょうか?

Disc 2 1曲目I’m A Slime、ホーンセクションのラインが印象的です。Zappaのトークに絡むDon Pardoのナレーション、Zappaのギターソロ、継続的に演奏されるホーンセクションのエグさ、Ronnie Cuberの音がかなり大きく、Michaelはフルートで参加しているようです。

曲続きで2曲目Pound For A Brown、インストによる演奏は8分の7拍子が基本となったプログレ系の曲です。Bozzioのフィルインは変拍子をものともせず本領発揮です。Michaelのテナーの音が良く聴こえるフリーキーなホーンセクションの合奏の後の3曲目Manx Needs Women、この頃から楽器を6万7千番台のSelmer Mark6、マウスピースをEddie Danielsから譲り受けたDouble Ring6番で演奏しており、真新しいラッカーの剥げていないテナーを吹く彼の写真がライナーに掲載されています。そして!そろそろZappa超絶技巧アンサンブルの登場の時間です!4曲目、5曲目のThe Black Page Drum Solo/ Black Page#1の前哨戦、ホーンセクションも大活躍です!The Black Page Drum Soloの打楽器アンサンブルの猛烈な合い具合の凄さから、続くBlack Page#1のアンサンブルは本作の白眉です!ここで聴かれる演奏は人間が織りなす合奏の極致のひとつと言って全く過言ではありません!この曲を大編成で、しかもライブでやろうと言うZappaの精神構造が知れません(汗)。それにしてもこれは多くの人に聴いて貰いたい音楽史上に残る名演奏です!!

5曲目は一転してファンキーでダンサブルなナンバー、Big Leg Emma。

6曲目は前述のSofa、Michaelがいつに無いエグいニュアンスでメロディを演奏しています。

7曲目はZappa自身の解説付きBlack Page#2、#1が難解バージョンだったのに対しこちらはニューヨークのティーネージャー向け簡単バージョンだそうです。僕には全くそのようには聴こえないのですが(汗)。総勢16名のミュージシャンによる信じられないレベルでの超絶合奏!改めてこの演奏を聴いて、音楽って何て奥が深く、自分が拘っている事が何てちっぽけなんだろう、と思い知らされるくらい物凄い演奏です!!

8曲目The Torture Never Stopsの歌詞の内容はZappaの社会や歴史、世の中に対する負の行いへの抗議のメッセージが込められています。

9曲目ラストを飾るのはThe Purple Lagoon/Approximate。これまた凄いラインから成るインストナンバー。ソロの先発はずっとアンサンブルで温存されていたアドリブ・プレーヤー魂を全開にしているMichael、ここでのBozzioとのやり取りは既にHeavy Metal Be-Bopでの演奏を十分に感じさせます。続くソロはZappaのギター、この人の演奏を聴くたびにロックとジャズギターの語法、ライン、タイムの違いは決定的なのだと感じます。Cubarのバリトンソロ、ベースPatrick O’Hearn、Randyのコーラスをかけたトランペットソロ。Bozzioはジャズミュージシャンと対等に演奏出来るジャズスピリットを持ち合わせていますが、本作他のリズムセクション・メンバーに感じることは出来ません。この演奏の映像が残されていたらさぞかし秀逸なのだろうと思います。