2022.03.24 Thu

ウイ・ウォント・マイルス/マイルス・デイヴィス

今回はマイルス・デイヴィスの81年録音、翌年リリースのライブ作品「ウイ・ウォント・マイルス」を取り上げてみましょう。70年代中頃から活動を中断、6年近いブランクからの復帰演奏です。若手の精鋭達を擁した白熱のステージ、マイルス自身体調万全とは言えませんが、彼が発するオーラによりサイドマンのポテンシャルは引き出され、その集約力には凄みさえ感じられます。

録音:1981年6月27日、7月5日、10月4日

会場:キックス/ボストン、エイヴリー・フィッシャー・ホール/ニューヨーク、西新宿特設ステージ

レーベル:コロンビア

プロデューサー:テオ・マセロ

tp, key)マイルス・デイヴィス ts, ss)ビル・エヴァンス g)マイク・スターン b)マーカス・ミラー ds)アル・フォスター pec)ミノ・シネル

CD1 1)ジャン・ピエール 2)バック・シート・ベティ 3)ファスト・トラック CD2 1)マイ・マンズ・ゴーン・ナウ 2)キックス

マイルス諸作の中で異色のライブ・アルバムです。69年録音の問題作にして傑作「ビッチェズ・ブリュー」に端を発する、エレクトリック・マイルスの進化系と言えましょう。カオス的なリズムの洪水の中で彼のトランペットが咆哮する一連のスタイルから、ブランクを経てある種のクールダウンを得たのかも知れません、またライブ録音と言うこともあるでしょう、16ビート、ファンクのテイストを保ちつつジャズ的な要素が舞い戻っています。マイルスの一挙手一投足を確実にキャッチし、これを起爆剤にした痛いほどに研ぎ澄まされた強力なインタープレイの応酬。体調不良からトランペットの音をヒット出来ず、もどかしさを隠しきれないマイルスですが、プレイのイメージは間違いなく見えており、サイドマンがそこを確実に汲み取り代弁し、更に何倍にも増幅させているが如きプレイの数々。衰微とは言えリーダー・マイルスの存在感は圧倒的です。加えて凄まじいエネルギーの放出量を感じさせるマイク・スターンのギター・ソロ、炸裂するビル・エヴァンスのソプラノ 、様々な色合いを巧みに聴かせるミノ・シネルのパーカッション、全信頼を置かれた堅実、安定した中にも抜群のカラーリングを聴かせるアル・フォスターのドラミングが光り、実は何より若干22歳マーカス・ミラーのエレクトリック・ベースが影のバンマス状態で、要所を引き締め、場面活性化、転換を画策しながらバックアップし、バンドのグルーヴを打ち出しているのです。

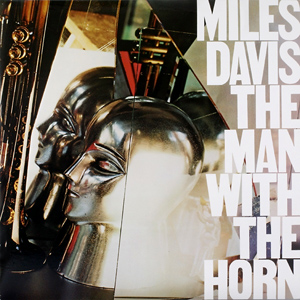

本作は晴天の霹靂で出現した作品ではありません。前年リリースされたカムバック作「ザ・マン・ウイズ・ザ・ホーン」、こちらの演奏がオリジンになります。異なるメンバーによるセッションも含まれますが、それ以外はほぼ同一のメンバーによるスタジオ録音になります。

マイルスの70年代はライブ録音が殆どだったこともあり、74年作品「ゲット・アップ・ウイズ・イット」以来のスタジオ・レコーディングです。新進気鋭のサイドマンを擁する本作、ビル・エバンスは師であり、マイルス・バンド経験者デイブ・リーブマンの推薦、マイク・スターンはそのエバンスの紹介、ミノ・シネルはニューヨークのジャズクラブの演奏で認められ、マーカス・ミラーは噂を聞き付けたマイルスにやはりスカウトされました。古参のアル・フォスターは73年作品「イン・コンサート」からの共演歴を持ち、70年代マイルスのブランクを経ても本作、ライブ盤に登用され、以降も晩年の89年まで専属ドラマーを務めましたが、この共演歴はマイルス史上最長になります。

クリエイティブな音楽を演奏するにはイメージ、センス、経験がもちろん大切ですが、何よりも気力に満ちた精神、健康状態、体力が不可欠です。いくらマイルスでも全くトランペットを吹かない、当初は病気療養のための活動休止でしたが、次第にドラッグと女性に溺れ、結局怠惰な生活を6年間も送ってしまいました。その直後では、自身の健在ぶりをアピールする作品を作成する事は困難です。ですが病み上がりのリーダーを立てつつ、共演者各自が音楽性を遺憾無く発揮した演奏は、次回作に期待を抱かせるには十分でした。

オーディエンスの期待が冷めないうちにでしょう、次作「ウイ・ウォント・マイルス」が早くも10ヶ月後にリリースされました。作品について触れて行く事にします。

CD1曲目はマイルスのオリジナル、ジャン・ピエール。ロケーションは何と日本、西新宿特設ステージ、現在の東京都庁のある辺りです。新宿西口、旧淀橋浄水場跡地に60年代から高層ビルが建ち始めましたが、当時はまだ空き地が存在し、そこを利用し特設会場を設け、カムバックしたマイルスのコンサートを行うとは何とも大胆な興行企画です!実は筆者もチケットを購入し、聴きに行きましたが、オープンエアなステージなので観客席に座らずとも少し離れた所から十分に演奏を聴けたのを覚えています。翌日にも会場に足を運び、ちゃっかり離れた場所から傍聴しました。

期待に胸を膨らませた超満員の聴衆の前に、PEPEPE…と書かれた目立つ白い帽子を被ったマイルスが、体調悪そうによちよち歩きをしながらステージに上がってきました。メンバーに労られるように演奏し、しかもトランペットは全く鳴っておらずプスプス言い捲っていました。まず感じたのは「これは…大丈夫か?」、しかし彼を尻目にバンドは猛烈に、一丸となってバーニングしているではありませんか。初めて見るスターンの巨体ぶり、ロック・テイストとジャジーなフレージングの融合があまりに素晴らしく、釘付けになった事も覚えています。マイルスにファット・タイムというあだ名を付けられたスターン、その後ダイエットを行いましたが太り易い体質ということで体重管理を行い、以降来日中にも水泳等の運動を欠かさない徹底ぶりを見せ、体型をずっと維持しています。

前作でもその存在感を確認出来ましたがやはりステージは違います。斬新なフレーズとその切り口、アウト、インサイドを繰り返し、端正で滑舌良いピッキングによる連符を主体としたリックを交え、入魂のアドリブ・ソロには完全にノックアウト、更にバッキングに回った時のカッティングの妙、物凄いギタリストの登場です。

彼はバークリー音大後、パット・メセニーの紹介で76年ブラッド、スウェット&ティアーズに参加、その後ビリー・コブハムのバンドでも活動し、マイルスのバンドに参加します。彼からは「ジミ・ヘンドリックスのように弾け」と指示されたそうです。本作での演奏は全権を委任されたかの如く、自己の世界を躊躇なくディストーション満載のジミヘン・テイストで表現しています。

閑話休題、ジャン・ピエールの演奏に戻りましょう。冒頭ベースとドラムのハイハット、そしてパーカッションがクイーカを使ってテーマのメロディを提示、ベースがアクティブになった頃にミュート・トランペットとソプラノでテーマが奏でられます。ソプラノがユニゾンからハーモニーに回り、トランペットがハーモニーを吹いたりとシンプルなメロディに幅を持たせています。メロディの隙間ではリズム隊各々が的確なフィルインを入れますが、出しゃばり過ぎず、しかし個の主張は明確に行われています。先発ソロはマイルスのようですがあまり覇気があるようには感じられず、ここでは存在感が希薄です。体調不良に起因するのでしょうが、むしろリズム陣の繰り出す音に耳が奪われます。

その後ファット・タイムの登場、実にカッコ良い音色、フレージング、ピッキングのニュアンス、タイム感で存在感を誇示します。フォスターは比較的淡々とバッキングしますがマーカスやシネルのアクティブな事、バーニング振りが頂点に達したと判断したマイルスがプレイに被ってテーマを演奏します。

その後メロディを何度もプレイし、エバンスのソロが始まり、テーマのバリエーションを次第に発展させ世界を構築して行きます。加えてメンバーのアイデアをモチーフに用い、互いの音楽性に持ちつ持たれつ状態でアドリブを展開します。かなりの高みまで達していますが、一点気になるのは歴代のマイルスバンド在籍サックス奏者が実にタイムのほど良きところで、レイドバック演奏していましたが、エバンスはかなり音符のポイントが前に位置し、いささか軽い印象を与えます。同業者として彼のプレイには興味があり、フェイバリット・プレイヤーのひとりにも挙げられますが、以降の活動でもこのタイムに関しては変わらず、一貫性と言うよりもどこか緩いものを感じてしまいます。

ソプラノ・ソロの後半ではリズム隊を巧みに巻き込み、ラストテーマに上手く繋げています。エンディングは大きくリタルダンドし、聴衆の熱狂的アプローズを受けてFineとなりました。

2曲目バック・シート・ベティは「ザ・マン・ウイズ・ザ・ホーン」に収録のナンバー、本テイクのロケーションはニューヨーク、エイヴリー・フィッシャー・ホール。こちらは現在改称されデイヴィッド・ゲフィン・ホールとなっています。ここではまずマイルスの不調さがかなり解消され、トランペットの音色、フレージングに往年の輝きを取り戻しつつあるように聴こえます。とは言え日本公演の3ヶ月前の演奏なので、西新宿では体調がかなり下降していたのではないか、と想像出来ます。

リズム隊が繰り出すビートが実に心地良いのですが、マーカスの切れ味抜群のスラップ、そのまま曲のモチーフに用いられそうに高度な音楽性を湛えたベース・ワーク、スターンのスリリングにして挑発的なコードワーク、カッティング、これらががマイルスに刺激を与えたのでしょう、エネルギッシュなハイノートをヒットさせ、場面の活性化を図っていますが、それは聴衆の反応に的確に表れています。フォスターもマイルスのコンセプトに合わせ、説得力のあるプレイを連打し、新入り達とは一味違うバンドの「番頭」的な立場ならではの表現を行なっています。シネルとのコンビネーションも大変よく、縦横無尽に魅力的ラインを打ち出すマーカスの音楽性の高さに改めて感心してしまいますが、ピアニスト、ウイントン・ケリーの甥っ子は伊達ではなさそうです。

ここではエバンスは参加せず、マイルスのワンマン・オンステージ状態で演奏が繰り広げられました。

3曲目ファスト・トラック、前作ではアイーダというタイトルで演奏されていました。ロケーションはボストンのライブハウス、キックスです。

まさにこの当日ライブのオーディエンス録音を聴いたことがあリますが、ホールに響き渡る各々の楽器の音色、音像、セパレーション、バランス等いずれもが高い次元で成り立っており、マイルス率いる音響スタッフの実力の高さを感じる事が出来ました。カセットテープ録音でしたが、率直にCD音源よりも豊かで深いアンビエント音質であったと思います。

テーマ・メロディの譜割が幾分変わり、テンポもかなり早く設定されています。ここではマーカスのベース・プレイがバンドの要となり、半端ない推進力を提示、フォスター、シネルの打楽器隊も大健闘です。

短いマイルスのソロ後、ギターソロが始まります。存分にスペースが与えられ、思いの丈を延べた演奏は彼のスタイルそのものの流麗なプレイ、当然ですが現在の彼のギターテクニックの方が断然上にあり、ピッキングの粒だち、正確さは特筆すべきです。

練習に余念のない彼はニューヨークの自宅にいる時、朝早くから知り合いのギタリストやベーシストに電話をし、セッションの時間を共有出来るプレーヤーを探すそうです。要は練習相手を見つけ、自分に課している日々の課題を念頭に、スタンダード・ナンバーを弾き倒すのだそうですが、自身がとことん納得したところで伴奏者にソロを促し、自分はサポートに回ります。「Hey, this time is your turn」のような事を言いながら。共演者も彼と演奏するのなら大変な勉強になる事でしょう。可能ならばどんな事をやっているのか横から覗いてみたいものです。

その後テーマが提示され、ベースの猛烈なプッシュを従えたマイルスの雄叫びを挟み、再びギターソロへ、程よきところでスターンの勢いに乗じたマイルスが激しくブロウし、そのシャウト・プレイに促されパーカッション・ソロに突入します。ベース、ギターが茶々を入れたり、ドラムが呼応するようにリズムを刻んだり、グルーヴが戻ってきた頃にマイルス再登場、アグレッシブにプレイを展開、トランペットの音はもつれていますが音楽を創造したいパッションは十二分に感じます。ここでもマーカスの信じられない次元でのバックサポート、バンド一丸となったインタープレイが光ります。唐突にブレークし、短いパーカッション独奏があり、トランペットが締めの一発をヒットさせ、終了です。

4曲目は再びジャン・ピエール、同じく西新宿特設ステージからリフレインされています。各々のソロが短くフィーチャーされますが1曲目とは全く違ったテイストを聴かせています。その中ではスターンのアプローチが特に刺激的です。以降の彼のプレイも素晴らしいですが、幾分型にはまった感は否めず、この頃の自由奔放なアプローチはマイルのとの共演によって成し得たものに違いありません。

CD2の1曲目はジョージ・ガーシュインの名曲マイ・マンズ・ゴーン・ナウ、本作最長の演奏時間を有する、白眉の演奏です。かつてマイルスとギル・エヴァンスのコラボレーションによる作品58年「ポーギー&ベス」で取り上げた事がありました。

ギルの巧みなアレンジによるオーケストラ・サウンドの上で朗々と吹くスタイルですが、本作では斬新なアレンジによるコンテンポラリーなファンク・サウンドに仕上がりました。

個人的にはこのアレンジ、マーカスによるものでは、と睨んでいます。サウンドや意外性に富んだ構成、ベースパターンから判断しました。このテイクもボストン、キックスでの演奏です。

冒頭で聴かれるキーボードはマイルス自身によるもの、その後深いビート感を湛えたベースのスラップから曲が始まります。ミュートを施したメロディ奏はスペースをたっぷりと有し、フィルインを入れる者にとっては繊細さと大胆さの両方を併せ持たなくてはアプローチできず、卵の殻の上を歩くが如きセンスが不可欠です。イントロ部分ではフォスターのカラーリングに共感を覚えます。

「ポーギー&ベス」でのメロディ・プレイと比較すると、本テイクの方に枯れた味わいを感じますが、これはむしろ体調が万全ではない、ブランクに起因するものかも知れません。

バンプを経てマイルスはミュートを外しオープンでソロを開始します。フレーズの間に迫り来るフィルインの数々は芸術的な次元での合致度を感じさせます。

続くソプラノのソロ、この頃彼はセルマーのメタル・マウスピースを使用、全くならではのテイスティな音色を提示しています。スペースを取りつつ構築しますが深いビブラート、ロングトーン、細かなライン、その後ろで奏でられるフォスターによるスネアの連打、これは何というセンスに由来するのでしょうか?あまりにもカッコ良過ぎです。スターンの怪しげにまで妖艶なバッキング、ソプラノソロが頂点に達した時に、極自然にスイングのリズムにチェンジ、イヤ〜何とヒップなアレンジでしょうか。そしてエヴァンスにとってベストと言えるプレイに仕上がりました。

続くギターソロはテンションを落とす事なく富士山五号目からスタート、フォスターとシネルの繰り出すリズムのフレッシュにしてグルーヴィーな事と言ったら。

短くベース・ソロがあり、再びミュートを施したトランペットによるテーマに場面は変わりますが、ここでも打楽器隊によるサウンドの色付けが見事です。スイング・ビートによるヴァンプを経て、オープンでのトランペット奏にはリズム隊との一体化が聴かれ、ギターソロへ。ウネウネ、ウニウニと連符を駆使し、アウトしつつリズムセクションを巻き込みスターン・ワールドを展開します。

マイルが割り入るとすかさずトレモロによる伴奏にスイッチ、カメレオンのように柔軟に音楽に対処しています。フォスターのハイハットをアクセントにしたアプローチと共にトランペットが吠え、フレージングで用いたシングルノートを上手く利用しスイング・ビートのヴァンプに変化し、最後はマイルスによるピアノのクラスターが聴かれ、パーカッションの演奏で次第にフェードアウトです。

2曲目キックスは文字通りボストン・キックスでの演奏になります。レゲエ風のリズムによるイントロ、コンガをフィーチャーしスタートします。ミュート・トランペットが吹くラインはメロディにはある程度のモチーフが存在するようですが、あまりはっきりしません。スイングのリズムに違和感なくスイッチし、レゲエと交互に演奏されますがマーカスのグルーヴの見事さ、フォスターのトップ・シンバルとのコンビネーションが心地よく、思わずリズムを取りたくなってしまいます。

その後テナーソロが始まります。オットーリンク・メタルのマウスピースを使用したサウンドはテナーの王道を行き、個人的に大変好みの音色です。ここでもスイングとレゲエのリズムに何度も、そして全く難なく入れ替わりますがとてもスリリングです。クライマックスに達し、咆哮が聴かれ場面が次第に変わって行きます。おそらくステージ脇にセッティングされていたのでしょう、マイルスの弾くキーボードによるコードが要所に響き、場を活性化させています。その間もリズム隊は色々なアプローチを用い、スリリングで魅力あるバッキングを提供しています。

ギターソロが始まります。ディストーション全開でのウネウネ・フレーズを駆使した音色とレゲエ、スイングのリズムとのコンビネーションは耳新しく聴こえます。ギターの連符に挑発され、パーカッション、ドラムは異次元の扉を開けに掛かっているかのようにさえ思えます。ここぞという所でマイルスが切り込んで行きます。つくづく彼は良く音楽を解っているミュージシャンですね。

その後とうとう倍テンポのスイングリズムに成り代わります。実にヒップな演奏、ニコニコしながらドラムを叩くフォスターの顔が目に浮かびます。

そのままのスイングでエヴァンスのテナーが再びソロを開始、いや〜これは凄い世界に足を踏み入れました。スティーヴ・グロスマン、デイヴ・リーブマンの発するユダヤ・テナー・サウンドに引けを取らないテイストです。ここでもマイルスのコードが指揮系統として存在し、リズムやサウンドの変更を命令しているかのようです。