2022.06.22 Wed

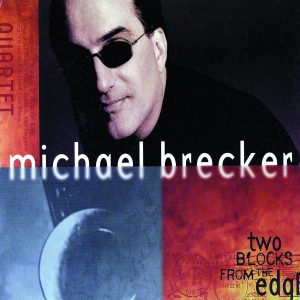

トゥ・ブロックス・フロム・ジ・エッジ/マイケル・ブレッカー

マイケル・ブレッカーのリーダー作『トゥ・ブロックス・フロム・ジ・エッジ』を取り上げましょう。

1998年アヴァター・スタジオ、ニューヨークにて録音

レーベル:インパルス

プロデューサー:マイケル・ブレッカー&ジョーイ・カルデラッツォ

(ts)マイケル・ブレッカー (p)ジョーイ・カルデラッツォ (b)ジェームス・ジーナス (ds)ジェフ ”テイン” ワッツ (per)ドン・アライアス

1)マダム・トゥルーズ 2)トゥ・ブロックス・フロム・エッジ 3)バイ・ジョージ 4)エル・ニーニョ 5)キャッツ・クレイドル 6)ジ・インペイラー 7)ハウ・ロング・ティル・ザ・サン 8)デルタ・シティ・ブルース

彼の5作目に該当するアルバムです。当時率いていたレギュラー・カルテットに盟友であるパーカッション奏者、ドン・アライアスを迎え、自身やメンバーの魅力的なオリジナルを収録した作品、それまでがマイケルの魅力を引き出すべくジャック・ディジョネット、チャーリー・ヘイデン、ハービー・ハンコック、マッコイ・タイナー、パット・メセニー達とのオールスター・セッションが中心で、いずれもがジャズ史に残る素晴らしい作品揃いです。

決して肩肘を張ってはいませんし、背伸びや誇大なデコレーションは行われていませんが、ジャズ界のレジェンドの胸を借りてプレイをする様には何処か「あらねばならぬ」感が表出していたように感じます。プレイヤーとしての資質は全く申し分ないのですが、ジャズ界にレイト・カマーとしての参入には、生真面目なマイケルとしてはどこか負い目を感じさせる時がありました。

本作は自己のバンドによる演奏と言う事でリラックスしつつ、信頼おけるメンバーとの共演をとことん楽しみながらサウンドを味わい、彼らとの一体感を発揮した演奏に終始し、気負う事なく自然体で音楽に取り組んでいるのが伝わって来ます。

百戦錬磨で数々の修羅場をくぐり抜け、多くのミュージシャンたちと膨大な数の演奏を残し、しかもいずれもが前人未到のクオリティと言うマイケル、有り得ないほどのテクニックと音楽性から時にはまるでマシンの如き性能を発揮し、どんな状況下に於いても確実な演奏が出来るヒューマン・ビーイングでしたが、90年代以降はより感情移入に成熟ぶりを見る事が出来ます。それだけにゆったりとしたおおらかな気持ちで演奏に臨む必要性があります。意外にも(当然かも知れません)プレシャーに弱いマイケル、そこに横たわる何かに捉われ、演奏中に気持ちが入り辛い状況を感じた事が幾度かあります。

しかしここでは逆に手が付けられないほどに音楽にのめり込んでおり、全体を俯瞰しつつ大胆で深淵なプレイを聴かせています。自宅に気心知れた友人たちを招き入れたホームパーティでの、寛ぎに満ちた他愛の無い会話を楽しんでいるが如きです。

95年のヘルシンキでのライブ演奏を収録したアルバム『UMO・ウイズ・マイケル・ブレッカー:ライヴ・イン・ヘルシンキ1995』、地元のビッグバンドに彼が客演した形ですが、メンバー全員がマイケル・フリークと言って良いでしょう。コンサートの企画から構成まで全てを自分達が行なっていると考えられ、微に入り細に入り彼をサポートし、加えてオーディエンスの熱狂的なアプローズに支持され、彼の音楽史上有数の名演奏を繰り広げています。

恰も「マイケル、我々はあなたのプレイを心より待ち望んでいました。さあ、今宵は何も考えずひたすら演奏に集中し、徹底的なブロウで我々をとことんノックアウトしててください!」と宣言されたかのようで、20人近いビッグバンドのメンバーと大勢のスタッフ、数千人規模の観客が渾然一体化したかの如き興奮の坩堝、カリスマ・ミュージシャンを頂点とした手作りコンサートは大成功を収めましたが、これはマイケル効果の最たるものと言えましょう。

両作は彼のリラックス度が演奏をどれだけ高めるのかを説明する、絶好のショウケースとなりました。

これまでのリーダー4作品の内容に短く触れ、本作にまで至る過程を見る事にしましょう。

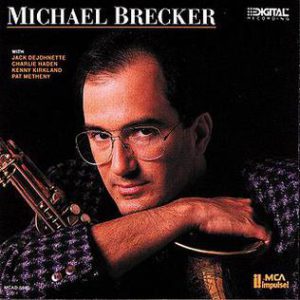

初リーダー作『マイケル・ブレッカー』は87年録音、膨大なスタジオ・レコーディング量に比し自身のリーダー作が未発表というギャップから、ファンに渇望されつつも本人の多忙さとアルバム・コンセプトの具体化が遅延した事で伸び伸びとなり、まさに待望の作品となりました。期待を裏切らない演奏内容、人選がその後の彼の音楽的方向を決定付けたと言えましょう。

パット・メセニーの名作『80/81』の参加メンバーが母体となり、EWIの使用は見られるものの、ストレート・アヘッドなアコースティック・プレイがザ・ブレッカー・ブラザーズ・バンド(BBB)に代表されるフュージョン・テイスト表出とのギャップを感じましたが、「やはりこの人はジャズを演りたかったのだ」と素直に納得させられました。88年度グラミー賞にノミネートされます。

翌88年リリースされた2作目『ドント・トライ・ディス・アット・ホーム』は前作の延長線上にありヘイデン、ディジョネット、そして以降晩年までの付き合いとなるハービー・ハンコックの起用や、アコースティック、フュージョンどちらも演奏可能なメンバーを擁した、マイク・スターンを筆頭とする当時の彼のバンドのメンバーを分散しつつ参加させ、曲の持つカラーに適宜対応させています。89年度のグラミー賞を受賞しました。

90年録音の3作目は一転してフュージョン・テイストがメインとなった作品『ナウ・ユー・シー・イット…(ナウ・ユー・ドント)』、本作からジョーイ・カルデラッツォが参加します。ドン・グロルニックがプロデューサーとなり、マイケルがワン・ホーンでフュージョンをプレイするにあたり、兄ランディとは全く異なるアイデアを表出させたアルバムとなりました。

96年録音4作目は再びオールスター・セッション要素を盛り込んだ名作『テイルス・フロム・ザ・ハドソン』。ディジョネット、メセニーが返り咲き、加えてデイヴ・ホランド、そして念願のマッコイ・タイナーの参加が光ります。彼とはその後親密な関係を築き、マッコイのアルバムへの参加、膨大な本数のツアーも実現します。「マッコイは僕に本当に良くしてくれている」とはマイケルの弁、かつてのボス、ジョン・コルトレーン役を全信頼を置いて一任されました。収録曲がいずれも珠玉の名曲揃い、マイケル作「スリングス・アンド・アローズ」「アフリカン・スカイズ」他メセニー、ジョーイのオリジナルもカラフルさを添えており、本作もグラミー賞の栄冠に輝きました。胸のすくような演奏揃いの、彼の代表作に挙げられる名盤です。

前作から2年を経て98年に録音されたのが本作『トゥ・ブロックス・フロム・ジ・エッジ』、子飼いのカルデラッツォ、BBBでエレクトリック・ベースを巧みに操っていたジェームス・ジーナスがコントラバスに持ち替え、そしてマイケルとの共演で超弩級ドラマーへと変身を遂げたジェフ ”テイン” ワッツ、マイケルの音楽史の中で最もコンビネーションと音楽性のバランスが取れたカルテット、そしてパーカッショニストで加わるのが、彼の音楽に誰よりも相応しいカラーリングを提供する名手ドン・アライアス。

当時習得の度合いが半端なかったEWIの使用を前作同様に封印し、テナーサックスのみで行った演奏は彼のジャズ・プレーヤーとしての本質に徹底的にフォーカスしました。

それでは演奏内容について触れていきましょう。

1曲目「マダム・トゥルース」、アライアスのパーカッションによるセカンド・ラインのリズムから始まります。当時流行っていたリズムをキャッチーに取り上げました。程なく力強く立ち上がりの良いベースライン、芳醇な音色を有したマイケルのテナーがスタートしテーマ奏に。これは新機軸、実にユニークなサウンド、メロディ・ラインを湛えた楽曲です。その後ソロに入りセカンド・ラインからスイングのリズムへと移行します。最小限のピアノ伴奏だけで存分にマイケルがブロウします。コード進行はトラディショナルなブルース・フォームですが、常に新たなアプローチを模索する彼、クリエイティヴにしてハイパー・テクニックを駆使した猛烈なインプロヴィゼーション、冒頭から新生マイケルを宣言してます。続くピアノソロも短いながら確実な自己主張を表現、続いて彼の楽曲には珍しいセカンド・リフ、チュッティ・パートがプレイされ楽曲構成をしっかりと引き締めています。ラストテーマを迎えショート・ヴァージョンながらソリッドなオープニングとなりました。

2曲目「トゥ・ブロックス・フロム・エッジ」は本作録音の少し前、96年6月に48歳の若さで逝去したドン・グロルニック、マイケルがニューヨークに進出してきた頃からの音楽的パートナーですが、その彼に捧げられたナンバー。彼の口癖の一つをタイトルにしました。アップテンポのスイングによる、基本的にワン・コードをメンバー全員とのフリー・インプロヴィゼーションにより展開していくフォーム。『ドント・トライ・ディス・アット・ホーム』表題曲に通じるコンセプトですが、その時から10年を経たマイケルの音楽的成長、柔軟性を聴き取ることが出来ます。気心の知れたメンバーとのプレイならではの産物かも知れません。続くカルデラッツォのソロにも凄まじい集中力を感じるのですが、この二人は同じ音楽的ベクトルを描きつつも、互いを補う部分も併せ持つ抜群のコンビネーションを示しています。

3曲目はカルデラッツォ作「バイ・ジョージ」、以降4、5曲目と彼のナンバーが続くのでジョーイ・コーナーとなります。

ジャズっぽさと幾分のポップさを感じさせるいかにも彼らしい佳曲、本作のために書かれたかのようにも感じます。テーマ時に聴かれるワッツのフィルインはそのリズムのタメ具合からエルヴィン・ジョーンズを彷彿とさせ、本編でも随所にそのテイストを発揮しています。エルヴィンのプレイがフェイヴァリットで、自身の叩くドラミング・スタイルもまさしくエルヴィンのマイケル、ワッツのここでのグルーヴにはさぞかしニンマリとさせられた事でしょう。

4曲目「エル・ニーニョ」、マイナー調のキャッチーなメロディにコンテンポラリーなコード進行が施された魅力的なラテン・ナンバー、ワッツのラテン・ブルーヴは本職と見紛うばかりです。更にテーマやソロ中、場面が変わる毎にアライアスのカラーリングが絶妙に変化し、ピアノ・バッキングのグルーヴ、モントゥーノも適宜完璧なまでに対応しており、全てが緻密にアレンジされているかのようですが、自然発生的なプレイはこれぞレギュラー・グループのみが成し得るバンド・サウンドです。

マイケルもお気に入りだったのでしょう、ユニークなこの楽曲をライヴで事ある毎に演奏していました。コンポーザーであるカルデラッツォを紹介する時には「エル・ニーニョ、ヒムセルフ!」と最大級の賛辞で(笑)迎えていたのが印象的です。

ここでの余裕綽々なマイケル・ソロには本当にやられました!ダイナミクスとソロの起承転結、何より大きなウタを感じさせるのですが、一音たりとも機能しない、無駄な音符が存在せず、こちらも予め書かれたアドリブの様にさえ聴こえてしまいます。

テナーソロ後半に行われているオーヴァー・トーンを駆使した奏法はコルトレーンがシーンに紹介し、ジョー・ヘンダーソンが具体化に一役買いましたが、マイケルが洗練させ、明確な奏法として確立させたもの。特殊奏法を自身のフレージングに用い、テクニックの一部にしようとする強い意志に加え、難易度の高さをものともせず確実に演奏し、音楽的なセンスを伴い、リスナーに訴えかける次元にまで習得するのには器用さ、情熱、才能が間違いなく必要です。こちらは猛烈なインパクトを伴いますが、本作8曲目ではその最終型を聴く事が出来ます。

5曲目キャッツ・クレイドル、カルデラッツォのリリカルな側面を垣間見ることの出来るナンバーです。作品中のチェンジ・オブ・ペースに一役買いました。タイトルの意味する「猫のゆりかご」にしてはメランコリックさが際立ちますが、ピアノ、テナー、ベースとソロが続き曲想の中にステイしつつも埋没することなく、各々の音楽的主張をナイーヴに表現したテイクに仕上がりました。

6曲目ジ・インペイラーはワッツのナンバー、これは渾身の名曲です。メロディ・ラインの独自性、コード進行やサウンド感、スイングとラテンが絶妙に交差する曲構成、無条件に彼の作曲家としてのセンス、才能に敬服し、同時に楽曲のカラーリング、ソロイストのサポート、寄り添い方の巧みさ、いずれを取ってもジェフ “テイン” ワッツという音楽家を再認識させられます。マイケル、カルデラッツォのハイパー・プレイに続きワッツ自身のドラムソロも収録されていますが、さすがの難曲です、抜群のタイム感の彼らをして、曲の開始時に比べて終盤ではかなりテンポが速くなりました。

7曲目ハウ・ロング・ティル・ザ・サンはマイケル作のバラード、美しいメロディには幾重にも練られたコード進行が施され、そこでの緊張感とリリースされる安堵感が交錯します。魅力的なナンバーにマイケル、カルデラッツォともイメージを膨らませ、果敢に、しかし脱力を伴いインプロヴィゼーショに取り組んでいるように聴こえます。

8曲目デルタ・シティ・ブルースは本作白眉の演奏、月並みな表現で恐縮ですが、初めて聴いた時には腰を抜かすほど驚きました(笑)。

アルバム・リリース直後の来日時に「どうやってこの曲のアイデアを思い付いたの?」と本人に尋ねたところ、「いや、単に練習していてアイデアが浮かんだんだよ」といつもの謙虚さを交えた返答でした。

冒頭のアカペラはホンカー・テイストによるダブルタンギング、ベンドを用いたプレイ、低音と中音域を交差させつつの8分音符により既にビート感、グルーヴ感が聴こえます。リタルダンドしつつ更に深いベンドの後、少しの間を置きテンポを幾分落として本編がスタートします。ここではオーヴァートーンを駆使しつつ、何とブルースのコード進行がはっきりと聴こえるではありませんか!オーヴァートーンによる音色の違いから弱拍、裏拍音符にアクセントが付きグルーヴが生じています。それにしても完璧なオーヴァートン・コントロールの凄まじいこと!

アカペラ1コーラス後、リズムセクションが加わり驚異的なリズム感を伴いつつ、これまでに聴いた事のないアンサンブルが始まります。ニューオリンズ風リズムからスイングに移行し、ピアノが対旋律を演奏します。ドラムのアクセント、イーヴンなテナーの8分音符ラインとベースのウォーキングのコンビネーションの妙、実は全てがコロンブスの卵的発想。マイケルのプレイは全く新しいものを産み出すと言うよりも、既存の事象に斬新なアイデアを盛り込み(実現させる際には確実なテクニックと猛練習が必要ですが)、表現することに長けているミュージシャンと再認識しました。

ここでのサックスソロも素晴らしいのですが、何しろ曲のインパクトが物凄く、うわの空状態で耳を素通りしてしまいそうです。

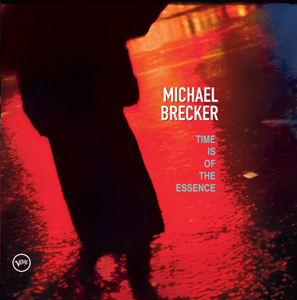

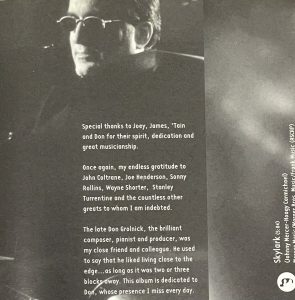

以降もマイケルの快進撃は留まるところを知らず、翌99年にはラリー・ゴールディングス、パット・メセニーの二人を軸に念願のエルヴィン・ジョーンズほか、ジェフ・ワッツ、ビル・スチュワートの3大ドラマーを迎え、彼らと3曲づつを共演した『タイム・イズ・オブ・ジ・エッセンス』をリリースします。彼のリズム、タイム感に対するこだわりを3人のドラマーとの共演で具現化しました。