2022.07.25 Mon

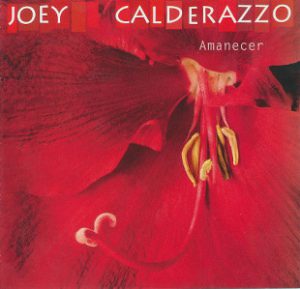

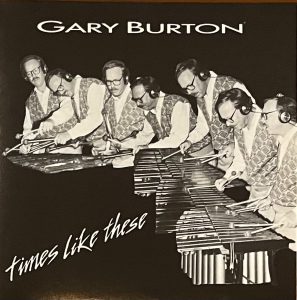

ピアニスト、ジョーイ・カルデラッツォの2006年録音リーダー作『アマネセル』を取り上げましょう。

録音:2006年1月30日~2月2日ヘイティ・ヘリテージ・センター、米国ノースカロライナ州・ダーラム

エンジニア:ロブ ”ワッコー!” ハンター

プロデューサー:ブランフォード・マルサリス

レーベル:マルサリス・ミュージック

(p)ジョーイ・カルデラッツォ (vo)クラウディア・アクーニャ (g)ホメロ・ルバンボ

1)ミッドナイト・ヴォヤージ 2)シー・グラス 3)トゥーネイ 4)アマネセル 5)ザ・ロンリー・スワン 6)アイヴ・ネヴァー・ビーン・イン・ラヴ・ビフォー 7)ソー・メニー・ムーンズ 8)ワルツ・フォー・デビー 9)ララ

ジョーイ・カルデラッツォ9作目のリーダー作『アマネセル』、スペイン語で「夜明け」ないしは「日の出」の意味になります。前作02年8月録音初のソロピアノ・アルバム、『俳句』のコンセプトを踏襲し、本作もピアノ独奏が中心ですが収録9曲中4曲にヴォーカルやギターが加わり、華を添えています。

収録曲中3曲がマイケル・ブレッカーやジョーイのオリジナル曲、そしてマイケルのリーダー作でも演奏されたナンバーです。録音自体はマイケルが亡くなる約1年前、彼の体調がかなり思わしく無かった時期に行われたので、彼に認められてシーンに登場したジョーイとしては、闘病中の彼を激励する意味合いで関連曲を取り上げたと考えられます。

しかしマイケルが07年1月13日、57歳の若さで惜しまれつつ亡くなったため、翌年リリースの際にコンセプトを明確にすべく、作品冒頭に2曲続けて彼所縁のナンバーを配置したのでしょう。

リリース時にはジョーイにとって大いなる喪失感があったと思いますが、特にトリビュート・アルバムとは銘を打っておらず、またマイケル生前の演奏なので強い追悼感はありませんが、彼への日常的な思いが表れていると感じます。

ジョーイは65年2月ニューヨーク州ニューロシェル出身、ドラマーである兄ジーンの影響を受け、クラシック・ピアノからジャズに移行し、80年代はリッチー・バイラークに師事しました。彼のプレイからバイラークのテイストを度々感じ取ることが出来たのも当然の事です。その後バークリー音楽大学、マンハッタン音楽院で学びます。またこの頃はデイヴ・リーブマンやフランク・フォスターとも活動を共にしました。

マイケルとは彼が講師を務めたクリニックで知り合いました。ジョーイは自分が見つけ、ピックアップし、デビューさせたと言う自負があったのでしょう、マイケルは私にその事を度々話してくれました。そして自分のバンドに誘い入れ、87年からレギュラー・ピアニストになります。

98年ケニー・カークランドが43歳の若さで逝去し、ブランフォード・マルサリスが兄ジーンのバークリー時代のルームメイト、またブランフォード自身もジョーイのリーダー作に参加と、近しい距離を保ちながら音楽的方向性が合致していたジョーイは、パズルのピースを埋めるべく、ブランフォードのバンドにも加わることになります。その後現在に至るまで約四半世紀、ブランフォード・カルテットのピアノの椅子を暖めています。

他にもジェリー・バーガンジやリック・マーギッツァらストロング・スタイルのテナー奏者の伴奏を行う機会が多いのは、コンテンポラリーなテナー・サウンドのバッキングに長け、加えて彼のインプロヴィゼーションがテナー奏者の構築するラインと被らず、ぶつからず、かつ彼らを刺激するサムシングを持ち合わせているのに起因するので、とイメージしています。

彼のピアノトリオ作品を挙げておきましょう。ブランフォード、マイケル両バンドのドラマーを兼任するジェフ “テイン” ワッツやジョン・パティトゥッチとレコーディングした『ジョーイ・カルデラッツ』(邦題『ザ・トリオ』)、いずれも若手リズム隊を起用した11年録音『ライヴ』、14年8月録音『ゴーイング・ホーム』は出色の出来と言えます。

本作のプロデューサーを務めるのは盟友ブランフォード。これまでにも、そして以降も良好な音楽関係を続ける間柄、ここではジョーイの音楽性を俯瞰し、スタンダード・ナンバーやビル・エヴァンスの名曲を取り上げ、彼の魅力をより一層引き出しました。また新たな表現力や才覚を引き出すべく、的確なアドヴァイスや彼とのディスカッションを繰り返したことでしょう、ヴォーカリストとアコースティック・ギタリストの参加という手法を用いて、ジョーイの未出の側面を盛り込む事に成功しました。

何かのインタビューでは、彼自身様々な種類の音楽を聴き、研究し、学んだ事により可能性が広がり、マイケルの作品で演奏してきた曲も、これまでに無い全く新しい気持ちで弾くことが出来たと語っています。

それでは演奏について触れて行く事にしましょう。初めに感じるのがピアノの録音状態です。一聴抜け切らない、まるで磨りガラスの向こう側で演奏しているかの様です。ブライトでエッジが立つ、クリアネスを常に感じさせるジョーイのプレイですが、本作ではハスキーでダークな音色を聴かせており、私には味わいを感じさせる、良き方向でのアンビエントと判断しました。おそらくレコーディングで用いたホールの残響が一つの要因だと思います。

1曲目ジョーイのオリジナル、ミッドナイト・ヴォヤージ。マイケルのリーダー作96年リリース『テイルズ・フロム・ザ・ハドソン』収録のナンバーです。マイナー調で哀愁を感じさせるメロディラインは、一瞬50年代ブルーノート・レーベル辺りのアルバムに収録されているナンバーでは、とイメージさせますが、コンテンポラリーさがさり気なく際立つ名曲です。初演時ジョーイ他デイヴ・ホランド、ジャック・ディジョネットのリズムセクションによるプレイで、マイケルは新境地を開拓しました。ここでは意表をつくイントロから始まりますが、興味深いアプローチです。メロディの断片を次第に纏め上げるかのようにテンポを作り上げて行き、印象的な左手のワーク、右手のラインはオーソドックスなテイストを発しながらも随所にジョーイならではの音使いを聴かせますが、一貫してラグタイム風の、ブギウギ、ストライドピアノ的なグルーヴで演奏されます。

マイケル没翌月の07年2月、マンハッタン、タウンホールで行われたマイケル・ブレッカー・メモリアルにて、ランディ・ブレッカー、ジョーイ、ジェームズ・ジーナス、ジェフ”テイン”ワッツのカルテットでこの曲がトリビュートとして演奏されました。

2曲目シー・グラスはマイケルのナンバー、87年リリースの初リーダー作『マイケル・ブレッカー』冒頭を飾りました。この曲はマイケルのライヴで演奏される機会も殆どなく、またアルバム収録曲中若干テイストが異なるためでしょう、作品中どこに位置させるか難航した節が窺えます。曲中や巻末収録では埋もれてしまう可能性があり、ダークホースは結果1曲目と言う栄誉を獲得しました。今回シンプルに、ソロピアノで演奏された事で曲の全貌が新たになり、斬新で魅力的なメロディラインとコード進行、構成を持った曲と理解できました。

ジョーイは全ての音、コードを噛み締める様に、脱力しつつ美しく奏で、楽曲をサウンドさせています。その後のインプロヴィゼーションに於いても、時折無調の世界に足を踏み入れつつ終始耽美的にプレイし、マイケルの穏やかで優しい性格に想いを馳せるかのようです。結果まるでレクイエムであるかの様に響く演奏に仕上がりました。

3曲目トゥーネイはジョーイの作曲、アルバム『ジョーイ・カルデラッツォ』にも収録されています。そちらはピアノトリオ・ヴァージョンなので自ずとリズミックに演奏されていますが、こちらのソロピアノも全く遜色なくグルーヴを発揮し、テンポも速められ、凝縮されたビートの塊の如きプレイを展開しています。トリオでは共演者とのコンビネーションを楽しみ、独奏では気持ちの赴くままに打鍵、といったコンセプトを感じます。

4曲目アマネセルはヴォーカリストのクラウディア・アクーニャとギタリストのホメロ・ルバンボ加えた表題曲。ジョーイのオリジナルですが、マイケルの98年録音リーダー作『トゥー・ブロックス・フロム・ジ・エッジ』にてキャッツ・クレイドルというタイトルで演奏されており、アクーニャによるスペイン語の歌詞が付けられ、タイトルも変更されました。メロディの原型は殆どそのままですが、ヴォーカリストが歌唱し、アコースティック・ギターとピアノの伴奏で進行して行くので全く違った楽曲に聴こえます。マイケルのプレイも素晴らしかったですが、そちらを踏まえた上での演奏、こちらの方がより深い表現域に踏み込んでいます。

アクーニャとジョーイは05年のモンタレー・ジャズ・フェスティヴァルで出会い、彼女の声にこの曲がフィットすると感じ、彼が取り上げました。ホメロ・ルバンボのアコースティック・ギター参加が楽曲の味付けに大変貢献しており、ピアノと同時にコードワークを演奏しても決してぶつかる事無く、過剰なサウンドも回避しながら、抜群のコンビネーションを維持しています。

ドライヴする、アグレッシヴなピアノプレイが特徴のジョーイでしたが、この自曲のプレイで新たな側面を聴かせ、成長ぶりを感じさせました。

5曲目ザ・ロンリー・スワンはルバンボのアコースティック・ギターとデュオで演奏される、ジョーイ作のボサノヴァ・ナンバー。アコギのカッティングが実に心地よく、その上で気持ち良さそうにピアノを弾くジョーイ、その後入れ替わりピアノのバッキングの上で端正なピッキングによるソロを聴かせるルバンボ、ジョーイ曰くの「憂いを帯びた美」が構築されます。

6曲目アイヴ・ネヴァー・ビーン・イン・ラヴ・ビフォーはフランク・レッサー作曲による、多くのヴォーカリストやジャズマンに愛奏されたミュージカル・ナンバー。比較的早めのテンポ設定によるソロピアノ演奏、徹底的にスインガー振りを発揮します。楽曲の構造をしっかりと把握し、コード進行を再構築したかのプレイは実にスリリング、右手のラインも素晴らしいですが、左手の使い方が巧みで、師匠のバイラークを彷彿とさせるテイストを見出すことが出来ます。

7曲目ソー・メニー・ムーンズ、こちらもジョーイとアクーニャの合作です。アラン、マリリン・バーグマン夫妻作曲作詞でセルジオ・メンデスがヒットさせた名曲、ソー・メニー・スターズのタイトルに肖ったのでしょう、因みに月=衛星の多い惑星は木星で79個、土星には82個も存在するそうです。

こちらはヴォーカルとピアノのデュエットで演奏され、前半アクーニャはヴォイスとしてメロディを歌唱し、後半に歌詞を歌い展開しており、美の世界を堪能させてくれます。

ジョーイのピアノプレイもテクニカルでひたすら端正に違い無いのですが、これまであまり表出されなかった包容力や慈しみが聴こえて来ます。彼が例えば結婚して家庭を持ったとか、待ち望んだ子供が産まれた様な、人生の岐路に差し掛かったミュージシャンならではの変化を、演奏から感じ取ることが出来るのです。

8曲目ワルツ・フォー・デビーはお馴染みビル・エヴァンス作の名曲、あまりにもポピュラーなナンバーなので、取り上げたことに若干の唐突感がありますが、それを払拭すべくハーモニーやフィルインにジョーイらしいテイストを折り込み、収録の必然性を持たせています。ピアニスト誰もが多かれ少なかれ影響を受けたであろうエヴァンスの演奏、彼も例外ではありません。

ソロピアノですから当然なのですが、途中でテンポを揺らしたり効果的にフェルマータを用いたりと、比較的モノローグ的な語り口で終始プレイされ、そこからエヴァンスへの敬愛の念を聴き取ることが出来ます。ここでも左手の使い方、右手のラインに寄り添う対旋律としての動き方に、独創性を感じます。

9曲目は再びアクーニャ、ルバンボを迎えたジョーイのナンバー、ララ。こちらもボサノヴァのリズムによる演奏で、ジョーイは三位一体の美の世界をとことん楽しんでいるかの様です。この曲でも歌詞は用いられずヴォイスを効果的に使い、ピアノとユニゾン、時折り音をぶつけつつ、色彩豊かなメロディラインをサウンドさせています。普段のジョーイのピアノの音色では音のエッジが立ちすぎ、ヴォーカルとブレンドし難いことが考えられ、本作でのピアノの音色はヴォーカル、アコースティック・ギターとの共演に際しての一つの手法と捉えることが出来そうです。

2022.07.16 Sat

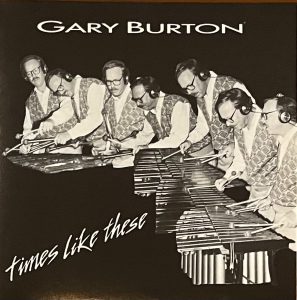

ヴィブラフォン奏者、ゲイリー・バートンの88年リーダー作『タイムズ・ライク・ジーズ』を取り上げましょう。

録音:1988年クリントン・スタジオ、ニューヨーク

エンジニア:ドン・パルス

レーベル:GRP

プロデューサー:ゲイリー・バートン

エグゼクティヴ・プロデューサー:デイヴ・グルーシン、ラリー・ローゼン

(vib, marimba)ゲイリー・バートン (g)ジョン・スコフィールド (b)マーク・ジョンソン (ds)ピーター・アースキン (ts)マイケル・ブレッカー

1)タイムズ・ライク・ジーズ 2)オア・エルス 3)ロバート・フロスト 4)ホワイド・ユー・ドゥ・イット? 5)P. M. 6)ワズ・イット・ロング・アゴー? 7)ベントー・ボックス 8)ドゥ・テル

43年米国インディアナ州生まれのバートンは60年に僅か17歳でデビューを飾り、以降数多くの最先端ミュージシャンと充実した活動を繰り広げました。2017年に引退を表明するまで60年近く、ヴィブラフォンの第一人者として音楽界にその名を轟かせ、リーダー・アルバムを60作以上をリリースしています。

片手に2本ずつのマレットを持ち、計4本を自在に駆使します。レッド・ノーヴォが始めたこの奏法をより高度に発展、そして確立させたモダン・ヴィブラフォン奏法のイノヴェーター、片手に1本ずつのシングル・マレットでは表現出来ない速い緻密で複雑なパッセージを可能にし、さらに和音を鳴らすことでハーモニー感を伴ったメロディ、インプロヴィゼーションのラインを展開します。

伴奏時にピアノ奏者ほどの和音感(同時に鳴らせる音符の数、ヴィブラフォン自体の音域幅ゆえ)は出せずとも、独自のサウンド感でソロイストを鼓舞しました。66年頃のスタン・ゲッツ・カルテットのライヴ演奏で、既にその充実ぶりを確認出来ます。

彼が考案したダンプニング奏法、またバートン・グリップと呼ばれるマレットの持ち方は多くのヴィブラフォン奏者に取り入れられ、楽器奏法の発展にも貢献しており、実際に母校であるバークリー音楽大学で長年教鞭を執りました。

ともすると無機的に聴こえるヴィブラフォン演奏、しかも彼の場合高度な音楽性に裏付けされた論理的でテクニカルなプレイを信条とするため、よりメカニカルな印象を与えがちですが、常にパッションを内包し、寧ろ楽器が放つクールさを逆手に取るかのように透徹さ、ノーブル、知的でウイットに富んだセンスを表出しながらの自己表現を行なっています。総じてプレイに華が感じられるミュージシャンです。

本作ではジョン・スコフィールド(ジョンスコ)が参加しています。バートンを含むヴィブラフォン奏者はギタリストとの共演を望む場合が多いようですが、ギターは同時に最大6音から成る和音を提供出来ます。一方ヴィブラフォンで4本マレットの場合に最大4声、合計して10音から成る和音構成は、まさしくピアノ奏者が両手で演奏可能な数と同じになります。加えて異なった音色、倍音構成からヴィブラフォンとギターが互いに無い音色を補いつつ、緻密でより豊かなアンサンブルを表現する事が可能になります。

もちろん音楽的、そして互いの相性が大切になりますが、バートンはこれまでにもラリー・コリエル、ミック・グッドリック、パット・メセニー、ウォルフガング・ムースピール、カート・ローゼンウィンケル、ジュリアン・レイジら超個性派ギタリストたちと絶妙のコンビネーションを築き上げ、自己の音楽を邁進させました。

Gary Burton

共演者に触れて行きましょう。ジョンスコは51年オハイオ州出身、バークリー音楽大学で学んだ後、76年メセニーの後釜としてバートンのグループに参加し、自己のバンドの他、マイルス・デイヴィスのバンドを始めとしたサイドマンとしても活躍しています。先鋭的で独自なテイストのラインを駆使したインプロヴィゼーションは真に個性的、ピッキングの正確さとアウト感が半端ないラインは前衛的であるにもかかわらずどこかポップで、聴き手を容易く異次元に誘い込みます。8分音符のグルーヴ感に対する拘りが凄まじく、ここでの演奏もグルーヴ・マスターぶりを披露しています。近年はそこにレイドバックとうねりが加わり、管楽器奏者の如きタイム感を感じさせる事が多くなり、フレーズとフレーズの間の取り方にはサックス奏者がブレスを取るが如きテイストを聴かせます。ソロ中に8小節間そのまま50年代のソニー・ロリンズのソロ・フレーズを挿入したプレイを聴いた時には、先達の演奏を研究、愛聴している事を感じ、根っからのジャズマニアぶりを認識できました。

John Scofield

ピーター・アースキンは54年米国ニュージャージー州生まれ、スタン・ケントンやメイナード・ファーガソンのビッグバンドを経てウエザー・リポートのドラマーに抜擢されます。その後ステップス・アヘッドやジャコ・パストリアスのワード・オブ・マウス等、数々の名バンドでプレイを披露します。バランス感に富んだプレイが信条の彼は楽曲のカラーリング、ソロイストへの寄り添い方に長けており、プレイ中その場で最良のレスポンスを繰り出しながら演者を鼓舞し、場面を活性化させるドラミングは彼の人柄そのものです。

かつてアースキンとの共演時、彼が「やあ、こんにちは。僕はピーター。君の名前は?」「タツヤ・サトウ、テナーサックス奏者です。」「オーケー、タツヤ、今日はよろしくね。お互い演奏をとことん楽しもうじゃないか。」ワールド・クラスのミュージシャンにもかかわらず、フレンドリーで柔らかな物腰に触れられたのは、自分の音楽経験の中でも一つの財産だと思っています。

Peter Erskine

マーク・ジョンソンは53年ネブラスカ州生まれ、その後テキサスで育ちました。78年にビル・エヴァンスのトリオに加入、エヴァンス・トリオ最後のベーシストとして彼が80年逝去するまでプレイを共にしました。以降スタン・ゲッツ、エンリコ・ピエラヌンツィ、ジョン・アバークロンビーたちのバンド他、ジョンスコ、アースキン、そしてビル・フリゼールをメンバーに擁したリーダー・バンド「ベース・ディザイアーズ」での活躍、奥方であるピアニストのイリアーヌ・イリアスとの共同作業で多くの作品を残しています。知的でリリカル、クールさの中にも抒情的なテイストを感じさせるプレイは抜群の安定感を聴かせ、本作でも共演のアースキンとは気心の知れた絶妙なコンビネーションを生み出しています。

Marc Johnson

マイケル・ブレッカーについては改めて紹介する必要は無いと思いますが、本作ではバートン、ジョンスコ、アースキン、ジョンソンのカルテットに2曲のみのゲスト的参加になります。楽曲の有する豊かな音楽性もありますが、表題曲での素晴らしいテナーの音色、ストーリー性を伴った壮大なスケールを有するソロプレイから圧倒的な存在感を示し、この演奏一曲で本作はマイケルがリーダーでは?とまで感じさせてしまいます。しかしほど良き演奏曲数での参加はアルバムの絶妙なスパイスになりました。

Michael Brecker

それでは収録曲に触れて行きましょう。1曲目は表題曲タイムズ・ライク・ジーズ、キャッチーで誰もが口ずさめる美しいメロディを有したこの名曲は、我らが小曽根真氏作曲です。

小曽根氏とバートンはバークリー音大での師弟関係、多くのバートンの作品にサイドマンで参加ほか、95年『フェイス・トゥ・フェイス』01年『ヴァーチュオーシ』のデュオ2作を共同名義で発表しています。バートンの前作に該当する『Whiz Kids』(神童)に小曽根氏が参加、そこでも彼の楽曲が取り上げられており、バートンは本作のためにも小曽根氏に2曲作曲を依頼したそうで、その内の1曲がこちらです。

冒頭ジョンスコのトレモロから始まりますが、曲中でも延々とインド音楽のドローンのように継続して演奏されます。途中微妙なニュアンスや強弱が施されますが一貫した味付け、アレンジを感じます。

程なくマイケルのふくよかさと逞しさを持ち合わせた音色によるメロディ奏が開始されます。音域の幅が誰よりも広い彼のプレイですが、本曲はテナーサックスの器楽的に美味しい音域をカヴァーした旋律を有するゆえ、吹き伸ばしが多い部分に繊細にして巧みなヴィブラート、ニュアンス付け、音色の変化を容易に施す事が出来、類をみない名曲のメロディを別次元にまで昇華させています。

サポートするリズムセクションの演奏がまた素晴らしいのです。バートンのさりげなくも的確なコードワークを伴ったフィルイン、ジョンソンの針の穴を通すかのように正確なビートの位置、そして立役者はアースキンのプレイです。ドラムのパーツ各々が有する音色を巧みに活かし、合わせつつ、柔らかいビートで包容力ある徹底したカラーリングを聴かせます。

マイケルの事が大好きなアースキン、レコーディングやコンサートの休憩時にはまるで忠犬のように彼の後をついて回ったそうですが(笑)、録音中はさぞかしブース内にてニッコニコ顔でドラムを叩いていた事でしょう。

テーマ後バートンがソロを取り、ジョンスコのドローン・ライクなバッキングの上でフローティングなサウンドを聴かせます。ジョンスコがこのような形態でサポートをするのは珍しいかも知れません。その後マイケルのソロに続きますがまさしく真打ち登場、短いセンテンスを積み重ねじわじわと盛り上げて行く様は圧倒的です。そして構成力、起承転結を踏まえたバランス感の妙、途中フラジオ音が珍しく上手くヒットしないのはご愛嬌です。

レコーディングに際して可能な限り前もって譜面や音資料を入手し、予習を怠らないマイケルですが、ここでの演奏はぶっつけ本番のようにも聴こえます。作られたり練られた感のあるラインが少なくいずれも自然発生的、キーの難しさがあるかも知れません、演奏中試行錯誤を繰り返しながらのアプローチを感じます。

絶好調時のマイケルはもちろん素晴らしく、これまでにも幾多の名ソロを残していますが、ここでのトライ・アンド・エラーを伴ったプレイには寧ろヒューマンさを感じ、故に何度耳にしても飽きの来ない味わいを聴かせています。

アドリブのラストには圧倒的な32分音符のフレージングが用いられますが、この安定感、精度はマイケル以外の誰も演奏することの出来ないテクニックに由来します。

2曲目オア・エルスはアレンジャー、コンポーザーのヴィンス・メンドーザのナンバー。ヴィブラフォンによるユニークなメロディ奏、こちらがコールとなり、レスポンスとしてギターを中心としたアンサンブルがあります。知的にして深淵なサウンドを聴かせるコード進行、リズムセクションのシンコペーションが多用されたプレイは、このカルテットの真骨頂です。

アドリブソロでもヴィブラフォンとギターの2小節の熱いバトルが延々と繰り返され、アースキン、ジョンソンの好サポートを得て猛烈な音空間が支配します。引き続き同じセクションでドラムソロが展開されますが、限られた楽曲のパーツを巧みに用いた構成となります。短くラストテーマを迎えFineとなります。

Vince Mendoza

3曲目ロバート・フロストはベース奏者にして作曲家のジェイ・レオンハート作の美しいバラード。タイトルはレオンハートのバークリー音大でのクラスメートの名前だそうです。リラックス感溢れ、都会的センスを湛えたこの曲は作品のチェンジ・オブ・ペースに一役買っています。メロディをヴィブラフォンが担当し、楽曲の持つ可憐さに合致しているように聴こえます。

ジョンスコのギターソロが先発、ここではコンテンポラリー系のアプローチを潜ませ、ブルージーに歌い上げていますが、実は彼にはお手のもので、彼はロック、R&B、ニューオリンズ、ゴスペル、ジャム・バンドのテイストも内包しています。

Jay Leonhart

4曲目ホワイド・ユー・ドゥ・イット?はジョンスコのナンバー、81年録音の彼の作品『シノーラ』にも収録されています。ここではオリジナルテイクよりも幾分遅く演奏され、ジョンソン、アースキンのグルーヴが実に的確で、ダークかつヘヴィーなテイストを感じさせます。バートン、ジョンスコ、ジョンソンと各々短めに、しかし自己表現を怠らず各々の存在感を提示しながら、曲が進行しています。

Shinola/John Scofield

5曲目P. M.はチック・コリアのナンバー、作曲者自身はこの曲を未演奏だったそうです。バートンとコリアは長年に渡りデュオ活動を含むコラボレーションを展開、72年録音『クリスタル・サイレンス』を皮切りに多くの作品をリリースしました。

コリアらしいリズムが随時変化して行く構成のナンバー、その際のきっかけになるラインが印象的です。メロディのジョンスコ、バートンが担当するパートの仕分けが明瞭ですが、バートン曰く先入観なしで演奏を試みたそうです。ベース、ドラムのステディなプレイ、バートンの安定感、そしてジョンスコの入魂ぶりが際立ちます。

Chick Corea

6曲目ワズ・イット・ロング・アゴー?は本作唯一のバートン作曲ナンバー。ボレロのようなルンバのような、レイジーでスローなラテンリズムから成り、ドラマチックな構成を有します。マイケルのテナーが活躍しますが1曲目とは異なり、テナーの高音域をフィーチャーした楽曲はエキゾチックに、ムーディに展開され、コード進行やサウンドとは裏腹に、マイケルのセクシーな咆哮が魅惑の中南米音楽を表現しているが如きです。

7曲目ベントー・ボックスは本作中もう一曲の、小曽根氏作曲の軽快なテンポのスイングナンバー、ジョンスコがソロの先発、その先鋭的なプレイに対し、バートンのバッキングを中心にリズム隊がアグレッシヴに攻めつつサポートします。アースキンのバスドラムのアクセントが印象的で、低音によるサポートには包容感も感じさせます。続くバートンのプレイはリズミックで安定感満載、ジョンソンのソロも楽器のコントロール、タイム共に申し分なくスインギーに展開されます。

Makoto Ozone

8曲目ドゥ・テルはジョンスコ作曲による早いテンポのワルツ・ナンバー。起伏に富んだ構成はラストを飾るにふさわしいと思います。バートンがソロ先発を務めますが、ジャジーなフレージングのバックで3連符が鳴り続けるアースキンのドラミングには、エルヴィン・ジョーンズのテイストを感じます。ジョンソンのプレイも様々なラインを縦横無尽に繰り出しますが、アースキンとのコンビネーションの良さがあるからこそです。ジョンスコのソロはバートンの最後のフレージングを受け継いで始まります。粘りのある8分音符から繰り出されるグルーヴは実に魅力的にサウンドします。ジョンソンのソロ後にラストテーマ、アウトロで再びバートンがプレイし、前半のテイストとは違ったアプローチを聴かせ、アースキンも果敢に対応します。