2017.12

2017.12.30 Sat

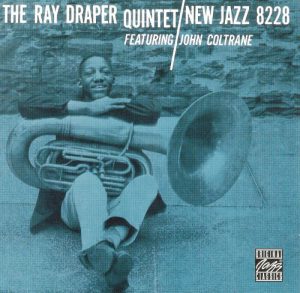

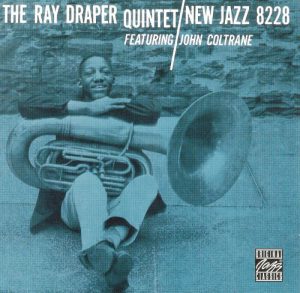

今回はtuba奏者Ray Draperのリーダー作「The Ray Draper Quintet featuring John Coltrane」を取り上げてみましょう。1957年12月20日Hackensack, New Jersey Van Gelder Studioにて録音

Recorded by Rudy Van Gelder

Produced by Bob Weinstock

1)Clifford’s Kappa 2)Filide 3)Two Sons 4)Paul’s Pal 5)Under The Paris Skies 6)I Hadn’t Anyone Till You

tuba)Ray Draper ts)John Coltrane p)Gil Coggins b)Spanky DeBrest ds)Larry Ritchie

Prestigeの傍系レーベルNew Jazzから58年にリリースされました。

1950年代にtubaでモダンジャズを演奏したのは、Miles Davisの50年代ラージアンサンブル共演で有名なBill Barber(クリックして下さい)と本作のRay Draperくらいでしょう。ニューオリンズ、デキシーランドジャズで低音のベースラインを奏でる楽器としての役割を担っていましたが、ソロ楽器奏者としてかつてシーンで活躍したのはこの2人くらいです。今回取り上げたRay Draperはこのレコーディング時に僅か17歳、さぞかし将来を嘱望された事でしょう。あらゆる時代、洋の東西を問わず、若くして現れたニューカマーには期待をするものです。でもtubaという特殊楽器、年齢を考慮してもこの作品での彼のプレイには魅力を感じる事は出来ません。よく言えば重厚な、端的に言えば重苦しさを拭うことの出来ない滑舌の悪さ、フレージングやアドリブ構成の未熟さから管楽器奏者としての良さを汲み取ることは困難です。そんなプレーヤーの作品を今回何故取り上げたかと言えば、ひとえに1957年上り調子、絶好調のこのアルバムの共演者John Coltraneのプレイが凄すぎるからです!何とテクニカルにして流暢な唄いっぷり、素晴らしい音色、確実に「何か」を掴んだ芸術家の誰も止めることの出来ない表現の発露が迸っています。57年12月のColtramneは凄いです!逆に言えばこの作品、Coltrane不在ではリズムセクションの演奏の凡演も相俟って、殆ど何の主張も無い駄作に成り下がるところでした。Coltraneのクリエイティヴな熱演をリズムセクションは殆ど受け入れることが出来ず、ただ傍観してる場面が殆どですが、その点とRay Draperの演奏、Coltraneの凄まじさの対比が皮肉にもむしろこのアルバムの聞き所と言えます。

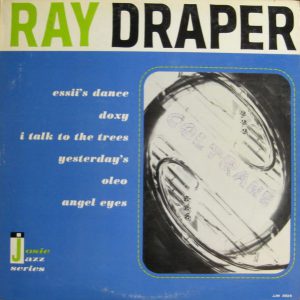

ColtraneとRay Draperは意外とウマが合ったのか、もう一枚共演作をリリースしています。「A Tuba Jazz」Late1958年録音

2種類のジャケット写真があるので掲載しておきます。1枚目はJosie、2枚目はJubileeレーベルのもので同一作品です。参加メンバーもピアニスト以外は同じです。

前作から約1年を経たこの作品で、Coltraneの更なる成熟度を聴くことができますが、前作ほどのtubaとtenor saxの演奏のギャップは感じなくなっています。単に耳が慣れてしまったのか、それともRay Draperにも上達を感じるのでそのためなのか、ぜひ皆さんもこの2作を聴き比べてみて下さい。

Ray Draperは両方の作品でSonny Rollinsのナンバーを取り上げています。1作目でPaul’s Pal、2作目でDoxyとOleoの2曲ですが、全くのColtraneの語り口でRollinsのナンバーを聴くことが出来るのも両作の魅力です。ちなみにPaul’s PalはRollinsとColtrane唯一の共演作56年5月24日録音「Tenor Madness」に於いて、Rollinsのワンホーン・カルテットで演奏されていますが、ひょっとしたらColtraneはその時の演奏をスタジオのコンソール・ルームで聴いていたかも知れません。またPaul’s PalとはRollinsと50年代共演の多かった名ベーシストPaul Chambersに捧げられたナンバーです。一方ColtraneもChambersとの共演の機会が大変多かったので、自身の名作59年5月5日録音「Giant Steps」にてMr. P.C.をChambersに捧げています。さぞかしPaul ChambersはRollins、Coltraneの両テナー巨頭から曲を捧げられるほどの演奏家、そして魅力的な素晴らしい人柄だったのでしょうね。

1曲目Clifford’s Kappa、Ray Draperのオリジナル曲です。ほのぼのとした雰囲気の曲で、ソロの先発はTubaが取ります。楽器の構造上、音の立ち上がりを的確に行うには困難を伴います。コントラバス発音の立ち上がりよりも更なる難易度を感じますが、案の定ゾウガメが陸地を歩く様を想像してしまう演奏です。でもソロの2番手のColtraneで世界が一転します。テナー奏者でもColtraneは上の方の音域を多用するのでtubaとは2オクターブ以上の音域差でのアドリブです。4’14″位からドラムスがColtraneの凄まじいスピード感のある16分音符にインスパイアされて暫くの間(8小節間)ダブルテンポでプレイしていますが、その後また直ぐに元のスイングに戻ります。アルバム全編を通して、リズムセクション全員に関して、Coltraneの演奏に反応しているのは何とこの部分だけです。Ray Draperとの演奏の格差、Coltraneの演奏から生じるエネルギーの凄まじさ、保守的な伴奏者達はColtraneのアドリブのあまりに高度な内容、インパクトに傍観せざるを得なかったのでしょう。

57年5月31日録音初リーダー作「Coltrane」に於いて前年から急成長を遂げた彼はフレッシュな素晴らしい演奏を聴かせていますが、そこから僅か半年足らずの間に更に音色、フレージング、アドリブの構成、アイデア等全てバージョンアップしているのです。特にこのレコーディング時Coltraneは何物もにも制約が無いかの如く、ただ只管、無心に演奏に集中しています。

2曲目もRay DraperのペンによるFilide、マイナー調でラテンのリズムのテーマが魅力的で多くの日本人の心をくすぐると思います。アドリブに入ると直ぐにスイングのリズムに変わるのが残念ですが。1曲目でのソロが長目だったのを踏まえてかColtrane短めに演奏を終わらせています。tubaソロの3’09″辺りでドラマーが珍しくソロイストを煽るべくフィルインを入れているのが微笑ましく聴こえます。

3曲目もRay DraperのオリジナルTwo Sons、彼のオリジナル3曲とも佳曲です。ソロの先発はGil Coggins、彼は50年代初頭にMilesとの共演経験もあるピアニストですが、何ともリズムがバタバタした拙い演奏です。Ray Draperは後年ドラッグで捕まった経歴があるので、Gil Cogginsも彼のドラッグ仲間、この演奏中もキマっていたのでは、と考えてしまいましたが、WikipediaによればCoggins gave up playing jazz professionally in 1954 and took up a career in real estate, playing music only occasionally. とありますのでこのレコーディング時は不動産業を営み、ほとんど演奏活動をしていなかったと言う事になります。ここでの演奏のクオリティは然もありなんと言う事でした。

4曲目が前述のPaul’s Pal、ほのぼのとした曲想でRollinsフリークのSteve Grossmanも取り上げています。ここでのColtraneは実に確信に満ちた演奏を繰り広げており、圧倒的な存在感を聴かせています。同様にリズムセクションはリズムマシンの如く、ただビートを刻む演奏に徹していますが。

5曲目が本作のもう1つの目玉、シャンソンの名曲Under The Paris Skies。Parisを題材にした名曲は多いですね。April In Paris、Afternoon In Paris、I Love Paris、An American In Paris…さぞかし魅力的な街なのでしょう。ここでのアレンジが素晴らしいのです。実に意外性のある選曲ですがラテンリズムでの印象的なメロディをtenor 、tubaの2オクターブユニゾンでの演奏の後、組曲形式でビゼー作曲アルルの女のメロディの断片が奏でられます。フランス繋がりなのでしょうか、その後スイングのリズムでアドリブが始まります。

「John Coltrane The Complete Prestige Recordings」のライナーノーツに興味深い記述がありますのでご紹介しましょう。A most unusual “front line” graces Coltrane’s last Prestige (actually New Jazz) session of the year: tuba and tenor sax. The young leader, tubaist Ray Draper, reportedly had met Coltrane while still in high school and had received help from Trane in preparing his compositions for recording. The arrangements show an attempt to elicit as much variety as possible from a potentially dark and weighty instrumentation.(tubaistの記述は原文のまま)

実際このレコーディング時は17歳だったので、退学していなければRay Draperはまだ高校生だったはずでその時にColtraneに出会い、彼からこの録音のための曲の準備を手伝って貰っています。ここでのアレンジはtubaとtenor saxと言う楽器構成から生じる重苦しさを排除してなるべく多くのバラエティを引き出そうとする試みが見られる、とあるのでひょっとしたらかなりの所までColtraneに曲のアレンジを委ねていたのかも知れません。と言うのはUnder The Paris Skiesのアレンジが実に緻密で高い音楽性を感じさせるので、Ray DraperよりもColtraneの役割が大きかったように思えます。またもしかしたら本作でのPaul’s Pal、次作のDoxyとOleoもColtraneの発案での選曲だったかも知れません。Rollinsには敬意を抱いており機会があれば彼のオリジナルを演奏してその思いを現したい気持ちがあり、たまたまそのチャンスに恵まれてここでのオリジナル採用に至ったとも考えられます。後年Like Sonnyと言うオリジナルを作曲して演奏もしています。

それにしてもColtraneの音色でポピュラーなナンバーを演奏するのはメロディがとても魅力的に響きますね。後年Stan GertzやStanley TurrentineがBurt Bacharachのナンバーを取り上げた作品をリリースしていますが、美しいメロディと素晴らしいテナーの音色がブレンドして、いずれも心に響く唄いっぷりを聴く事ができます。

What The World Needs Now / Stan Getz Plays Bacharach And David

Stanley Turrentine / The Look Of Love

歴史に「もしか」は禁物ですが、Coltraneが現在でも存命で音楽活動を続けていたら間違いなく「John Coltrane Plays〜」をリリースしていた事でしょう。それこそColtraneのBacharach特集なんて是非とも聴いてみたかったものです。

2017.12.19 Tue

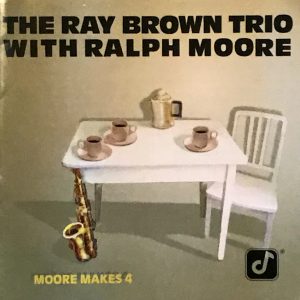

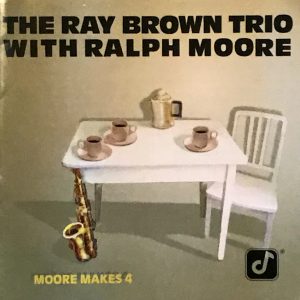

今回はベース奏者Ray Brownのリーダー作The Ray Brown Trio With Ralph Moore / Moore Makes 4を取り上げましょう。1990年5月22日San Francisco録音 Produced By Carl Jefferson Concord Label b)Ray Brown p)Gene Harris ds)Jeff Hamilton ts)Ralph Moore

1)S.O.S 2)Bye Bye Blackbird 3)Stars Fell On Alabama 4)Ralph’s Bounce 5)Quasimodo 6)Like Someone In Love 7)Polka Dots And Moonbeams 8)Squatty Roo 9)Everything I Love 10)My Romance 11)The Champ

ベース奏者のリーダー作は2種類に分かれます。ベースという楽器をふんだんにアピールし、ピチカートやアルコでのソロが中心で共演者に伴奏をさせるタイプ。もう一方はフロント楽器やピアニスト、ドラムスに思う存分演奏させてベーシスト本来の伴奏、アンサンブル、グルーヴを裏方に回って聴かせるタイプ。このアルバムはまさしく後者で、リーダーのソロ自体あまり無く、サイドマン、特にRalph Mooreに思う存分ブロウさせています。Ray Brownのレギュラー・トリオとRalph Mooreの相性が大変良いのでしょう、アルバム全編素晴らしいスイング感で強烈にグルーヴしています!

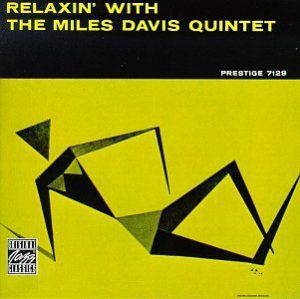

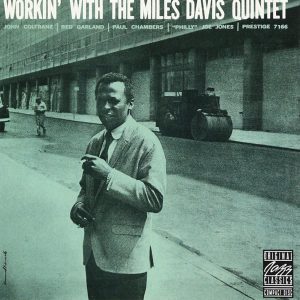

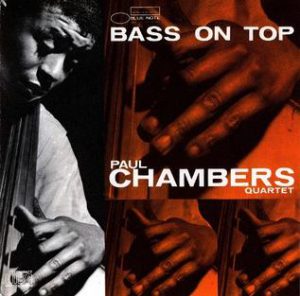

相性という点ではベーシスト、ドラマーの関係が最も重要なのですが、この作品でのRay Brown、Jeff Hamiltonのコンビネーションもとても素晴らしく、高速で走行する自動車の両輪の如く2人がスピード感を伴って正確にビートを繰り出しています。実は常々感じている事ですが、ベースとドラムの2人が同じリズムのポイントで演奏するよりも、ベースが少しだけ早く、ビートがほんのちょっと前に存在した方がバンドは的確にスイングします。1950年代のMiles Davis QuintetのリズムセクションPaul Chambers〜Philly Joe Jonesが正にその例で、極端に言えば曲を演奏する際に1, 2, 3, 4,とカウント後、次の曲アタマでまず最初にベースの音が立ち上がり、その直後にシンバルが鳴る訳です。その観点でMilesのマラソンセッション4部作「Cookin’」「Relaxin’」「Workin’」「Steamin’」を聴いてみて下さい。いずれの演奏でもベースが曲アタマに「プンっ!」と立ち上がり曲が始まります。ベースのビート、タイム感が遅い、重いプレイではバンド演奏はスイングせず停滞してしまいます。ほんのちょっとした微妙な、些細な事ですが音楽は如何に重箱の隅をつつく事ができるか、どれだけ細やかにこだわれるかに掛かっていると言って過言ではありません。神は細部に宿ります。Paul Chambersのリズムのポイントの位置がバンドのグルーヴの要と言って良いでしょう。因みにコントラバスという木製の巨大な箱、でも自分で持ち運びができるギリギリ限界の大きさの楽器を鳴らして、極めて立ち上がりの良い音符を指で弾くには猛烈な鍛錬が必要とされます。50年代の名盤の実に多くがPaul Chambersのベース・プレイに支えられている事からも、彼の演奏の素晴らしさをミュージシャンが把握し、時代が彼の演奏を必要としていたと言えます。Oscar Pettifordを源流としたモダンジャズ・ベースのパイオニアがPaul Chambersなのです。

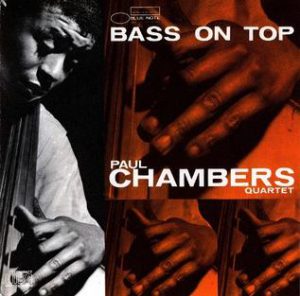

Paul Chambers57年のリーダー作「Bass On Top」は彼の演奏の真髄を捉えた作品ですが、タイトルの意味するところは「リズムが先ノリ(on top)のベース」です。彼の演奏の本質を端的に表現しています。

東の横綱がPaul Chambersならば西の横綱が本作のRay Brownです。本作で聴かれるようにon topのリズムで強力にビートを繰り出し、ベースこそがジャズバンドの牽引役とばかりにぐいぐいとバンドをリードしています。50年代以降ベース界はRay Brown、Paul Chambersの2人の存在があったからこそ後続のベーシストに優れた人材を多く輩出出来たと感じています。Ray BrownはピアニストOscar PetersonのTrioで59年から65年まで演奏し、多くの名演奏を残しました。Oscar Peterson Trio3人のリズムの構図がまた独特で、Ray BrownとOscar Peterson2人がまるで一卵性双生児のようにぴったりと同じリズムで、2人して手を繋いで宇宙にまでも行きそうな勢いのon topで演奏するのに対し、ともすれば暴走に発展しそうな2人の演奏を後ろから羽交い締めにして確実に押さえる歯止め役のビートで演奏するのがドラマー、Ed Thigpenなのです。当時のOscar Peterson Trioがドラマーもon topなビートのプレイヤーだったら全く収集がつかなかった事でしょう。65年Oscar Peterson Trioの素晴らしいコンサート映像がこちらです。https://www.youtube.com/watch?v=M95UzNPfjhE

番外編ですが、Ray Brownと合わないのが意外にもグレート・ドラマーElvin Jonesです。2人の共演が聴けるのが「 Something For Lester」。Ray Brown自身のリーダー作で、ピアニストがCedar Waltonによるトリオ編成の作品です。2人ともリズムを自分に付けてくれる、ビートを合わせてくれるタイプの共演者を良しとするところがありますが、ここでは互いの歩み寄りは希薄で、横綱同士の取り組みの悪いところが出てしまった様で、演奏、リズム共々かなり合っていません(汗)。間に挟まれたCedar Waltonもさぞかし居心地が悪かった事と思います。この作品のレーベルContemporary のオーナーLester Koenig自身に捧げられた作品ですが、この内容ではむしろ有難迷惑であったかも知れません。

本作の話に戻りましょう。1曲目はお馴染みピンク・レディー・ミーちゃんケイちゃんのS.O.S.、いやもとい(笑)ギタリストWes Montgomeryのオリジナル、1962年6月25日 ライブ録音「Full House」に収録されています。そちらはあまりの早さにメンバーから本当にSOS信号が出ているような演奏ですが、本作では人情味のある(笑)テンポ♩=244で演奏されています。アップテンポでシンコペーションのキメが多く入る曲はカッコイイですね。曲想に合致した素晴らしい、聴き応えのある内容の演奏に仕上がっています。Ralph Mooreの端正な音符やスピード感、タイム感、コード進行に対するアプローチはテナーサックスの王道を行くものですが、同じ黒人テナー奏者とはどこかテイストが異なる気がしていました。白人のような、とはまた違うのですがそれもそのはず、彼はイギリスLondon生まれで16歳まで地元で過ごし、ジャズの素養を身につけてからアメリカに移住してBerklee音楽院で学び、その後プレイヤーとしてのキャリアを積み重ねました。氏より育ち、アメリカで生まれ育ったミュージシャンにはない気質、個性を身に付けているのは英国出身だからでしょう。今から20年以上前に国内のジャズフェスティバルで会って話をした事がありますが、小柄で華奢な感じ、フレンドリーな方でした。リーダー作も多くリリースしサイドマンとしても多くの活動、レコーディングを残しているのですが、ここ10年以上全く話を聞きません。どうしているのやら、ファンとしては気になるところです。

Ralph Mooreの使用楽器はテナーサックス本体がSelmer Mark6、マウスピースがOtto Link Florida6番か6★、リードがRico3番です。かなりライトなセッティングですが素晴らしい音色を聴かせています。黒人テナーサックス奏者はWayne Shorter、Joe Henderson、Sam Rivers、Benny Golson、Eddie Lockjaw Davis達に代表される自分独自のボキャブラリーで演奏を展開するプレイヤーが多いのですが、Ralph Mooreの演奏は実に主流派然としています。フレージングの間の取り方、音の選び方、歌い方、タイム感、それらのバランス感が尋常ではなく良いので、いつも聞き応えのある演奏を繰り広げています。

2017.12.01 Fri

今回はSteve Kuhn Trio w/ Joe Lovano Mostly Coltarneを取り上げましょう。John Coltraneとの共演を1960年に果たしたピアニスト、Steve KuhnのColtraneに対するオマージュ作品ですが、単なるトリビュートに終わらず、それ以上のメッセージを感じさせる秀逸な作品です。2008年12月録音 NYC Avatar Studio Engineer: James A. Farber Produced by Manfred Eicher

p)Steve Kuhn ts,tarogato)Joe Lovano b)David Finck ds)Joey Baron

1.Welcome 2.Song Of Praise 3.Crescent 4.I Want To Talk About You 5.The Night Has A Thousand Eyes 6.Living Space 7.Central Park West 8.Like Sonny 9.With Gratitude 10.Configuration 11.Jimmy’s Mode 12.Spiritual 13.Trance

タイトル「Mostly Coltrane」とは収録曲13曲のうち11曲がColtraneのオリジナルもしくはレパートリーのスタンダード・ナンバー、残り2曲がSteve Kuhnのオリジナルで構成されている事から発案されたネーミングと考えられます。どうせなら全曲Coltraneナンバーを取り上げればよりオマージュ性が高まると思うのですが、どのような経緯で2曲自分のオリジナルを演奏・収録したのか知りたい所です。でも、もっと他の意味合いもありそうなタイトルとも感じます。Steve Kuhnはかなり洒落っ気のある人と聞いていますので。

Steve Kuhnは1938年3月24日New York City Brooklyn生まれ、Kenny Dorham等のバンドを経験した後、57年頃から急成長を遂げたJohn Coltraneが新しく自分のカルテットを組むに当たり、ピアニストを探していると言う話を聞きつけ、自分からColtraneに共演を申し込んだのだそうです。ミュージシャン売り込みは基本ですからね。60年1月から3月までの8週間、Steve KuhnはNYC East VillageにあったThe Jazz GalleryでJohn Coltrane Quartetのメンバーとして共演したと、このCDのライナーに自ら記載しています。ちなみにこちらのJazz Galleryは1959年から62年まで存在したジャズクラブで、現在NYCで営業している同名店とは異なり、新規店は95年からの営業になります。同じNYCのBirdland、Coltraneのライブ盤が収録された事で有名になったジャズクラブですが、こちらも現在営業している同名店とは異なります。

Steve Kuhn自身はこの8週間Coltraneと演奏出来た事を彼からの恩恵として感じ、大切な思い出と捉えているとも書いています。

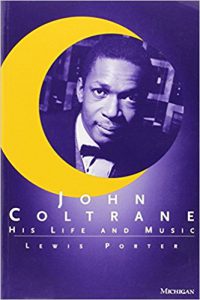

みなさんはLewis Porterと言うアメリカ人の作家(ジャズピアニストとしても活動しています)をご存知でしょうか。彼の「John Coltrane: His Music and Life」(99年出版)は大変興味深い著書です。

Coltraneの音楽について草創期から最晩年までを理論的に分析し、奏法についてもかなり突っ込んだところまで研究したものを譜例やコピー譜、珍しい貴重な写真と共に掲載しています。日本語訳が出版されていないのが大変残念ですが、本書の圧巻はColtraneが演奏活動を開始した1945年から没67年までの23年間をchronologicalに、「Coltraneが何年何月何処で誰とどんな内容を、そこに至る経緯と手段についてを含めた」5W1Hを実に詳細に調べて記載している点で、現代のようにあらゆる情報が整然と容易に入手出来るのと違い、情報を掘り起こし確認するのに実に膨大な時間と労力を要したと思います。その中からSteve Kuhnと共演したとされる60年1月から3月までのColtraneのchronologyを紐解いてみましょう。1960年の記載冒頭にAll gigs with Davis except for those otherwise listed.とありますので、この年はMiles Davisとの共演が多かった、メインであった事を意味しています。ちなみにこの特記はColtraneがMiles Bandに在団していた56年から60年までを通して書かれています。

1月15日〜21日Manhattan Apollo Theater、2月11日〜21日Chicago Sutherland、2月22日〜26日Philadelphia Showboat(内24日はMilesが抜け、Coltrane Groupでの演奏)、2月27日Los Angeles Shrine Auditorium、3月3日San Jose unknown location、3月4日San Francisco Civic Center、3月5日Oakland Auditorium Arena、3月7日〜13日Philadelphia Showboat / John Coltrane Group unknown personnel、3月21日〜4月10日European Tour

この間はほとんどMilesとのギグでかなりの本数こなしており、残念な事にこの間にはThe Jazz Galleryの名前を確認することは出来ません。若しかしたら7日〜13日Philadelphia ShowboatでSteve Kuhnと共演を果たしているかも知れませんね。また単に資料を発掘できなかっただけで、例えばColtraneがロードに出ずNYCにいる時にはいつもJazz Galleryで演奏していたかも知れません。同じNYCのThe 55 Barで現在もMike Sternがそうしているように。因みに同年6月10日、6月27日と7月1日にはManhattan. Jazz Gallery. Audience tapeの記述があり、そのうちの6月27日の演奏が以前このBlogで取り上げたことのある「John Coltrane Live at The Jazz Gallery 1960」としてリリースされています。ピアニストに以後65年まで不動のMcCoy Tynerを抜擢した直後の演奏と言われています。

このCDのライナーノートにBut Kuhn left about a month into the gig, which made him the transitional pianist in a transitional period. Coltrane expressed no complaints with his playing but wanted a different sound for the band, which he felt Tyner could best provide.と書かれており、ひょっとしたらSteve Kuhnの勘違いで実は1ヶ月程度しか共演していないのかも知れません。Steve Kuhnの初レコーディングがColtraneとの共演を経験する直前に行われています。「Jazz Contemporary / Kenny Dorham」

1960年2月11, 12日NYC録音、Steve Kuhn若干21歳です。ここで聴かれる彼の演奏はオーソドックスな雰囲気の中にも新しい萌芽を、そして同時に初レコーディングの緊張感も感じさせます。Coltraneとの共演時にどの程度の演奏をJazz Galleryで繰り広げ、その実力をColtraneの前で披露出来たかは全く分かりませんが、「Coltraneは彼の演奏に不満を漏らさなかったけれど、バンドには違ったサウンドが欲しく、Tynerの方が相応しいと感じていた」と前述されているように、この初レコーディング時のクオリティではColtraneは納得出来なかったのでしょう。そしてMcCoyに最終決定する前に彼と比較していたと言う事にもなります。更に僕が最も感じるのは、Coltraneの長いソロの後ろでバッキングをせずにじっと我慢できるような従順さがMcCoyの方にはあるように感じますが(実際後年5年間の演奏でじっと忍耐強くColtraneのアドリブ最中演奏しないで待っていました)、Steve Kuhnにはあまり感じ取る事が出来ません(何でお前にそんな事が分かるのか、と言われると弱いのですが、アメリカで彼に習っている日本人ピアニストから直接聞いた話ですが、彼の自宅にレッスンに行くと譜面を書いて消した後に床に落ちる消しゴムのカスを、必ず拾うらしいほど几帳面、神経質らしいのです)。バンドのメンバーの人選はもちろん演奏技術、音楽性が真っ先に問われますが、結局のところレコーディングやツアーで長時間生活を共にするに相応しい相性が求められると思います。McCoyの方がウマが合ったと言う事でしょうね。61年9月にMontertey Jazz FestivalでColtraneのバンドにゲスト参加したギタリストWes Montgomeryが、フロントの長いソロの最中にバッキングをせずにステージでぼーっとしていることが嫌だったのでColtraneに誘われたバンド加入を断った、という逸話がありますが、演奏的な事柄よりもWesはColtraneと性格が合わなかったのかも知れません。でも将来幻の共演演奏が発掘されたら絶対に聴きたいです。

Steve KuhnはColtarneとの共演約8ヶ月後に「Steve Kuhn, Scott La Faro, Pete La Roca – 1960」をレコーディングしています。1960年11月29日NYC録音

後年発掘され2005年10月にリリースされた作品ですが、翌61年7月交通事故で夭折する天才ベーシストScott La Faroの参加に目を惹かれます。実際Scott La Faroも素晴らしい演奏を聴かせていますが、Steve Kuhnの演奏は「Jazz Contemporary」時とは僅か8ヶ月間で見違える程の演奏を繰り広げています。Coltraneとの共演を経験し一皮も二皮も剥けた22歳の天才ピアニストの登場なのです。

「Steve Kuhn Trio w/ Joe Lovano Mostly Coltarne」は彼のレギュラー・トリオにColtarne役のJoe Lovanoを迎えて、Coltraneとの共演から約50年を経たSteve Kuhnが自己の音楽的蓄積と、Coltraneに対しずっと持ち続けている深い敬意を反映させて制作した作品で、我々が昔から耳にしているColtraneナンバーの数々が見事に再構築されています。ぜひこの作品を聴いてから元のColtraneの演奏も聴いてみて下さい。音楽、曲、コード進行、メロディの解釈いずれもが高次元で昇華されていることに気付くはずです。