2017.10

2017.10.29 Sun

今回はトランペッターJohn McNeilの作品「 Faun」を取り上げてみましょう。

1979年4月16日録音

tp)John McNeil ts,ss,fl)Dave Liebman p)Richie Beirach b)Buster Williams ds)Billy Hart, Mike Hyman(on Iron Horse)

1)Down Sunday 2)C.J. 3)Faun 4)Iron Horse 5)Samba De Beach 6)Ruari

デンマークの名門ジャズレーベルSteepleChaseから1979年にリリースされました。サイドメンの演奏も素晴らしい大変充実した内容のアルバムです。

John McNeil自身は1948年3月23日カリフォルニア生まれのアメリカ人で、78年から現在までに15枚のリーダー作を精力的にリリースしていますが、そのうち7作品がSteepleChaseからリリースされているので、僕自身てっきりJohn McNeilはヨーロッパ人、もしくはアメリカ人でヨーロッパをベースに活動しているミュージシャンと認識していました。アメリカ国内のジャズレーベルから作品をリリースするのは70年代(当時はレコード全盛時代ですが)はメジャーアーティスト以外なかなか難しい状況で、ヨーロッパや日本のジャズレーベルに活路を見出すミュージシャンも少なくなかったように思います。CDに切り替わってからはアメリカ国内にも小回りの効くジャズレーベルが随分と誕生しました。

ところでSteepleChaseレーベルは72年にまだコペンハーゲン大学の学生だったNils Wintherが設立しました。当初はコペンハーゲンのライブハウスJazzhus Montmartreでライブ録音した音源をレコード化しており、記念すべき第1作レーベル番号1001はアルト奏者Jackie McLeanの「Live at Montmartre」です。

McLeanはそれまで在籍していたBlue Noteレーベルを離れ(ラスト作は名盤Demon’s Dance)、しばらく音沙汰のなかった彼が発表したこの作品、我々の間では海賊盤なのでは?と噂が立ちました。ヨーロッパは海賊の本拠地ですし。誰も知らないレーベル名(第1作目ですから当たり前ですね)、手作り感満載のモノクロ・レコードジャケット(裏面ライナーノートはタイプライターで書かれています!)、録音もラフな状態でしたから当然でしたが。この作品個人的には大好きなレコードです。僕は最初に持ったサックスがアルトで、その時の筆頭アイドルが Jackie McLeanでした。彼はBlue Note時代、とことん自己変革に没頭して数々の名盤、問題作を発表しました。僕はそれらを聴き捲りました。いずれその辺りにも触れたいと思いますが、Demon’s Danceで行き着くところまで行き、小休止的に発表した作品がこのMontmartreのライブ盤です。物事をある所までやり遂げた男の余裕を感じさせる作品だと思います。またJackieの息子、同じサックス奏者のRene McLeanに何度か会った事があり、僕は彼とも共演していますが父親に対するリスペクトが半端ではありませんでした。ReneはJackieが15歳の時の子供(!)、親子と言うより兄弟に近い関係かも知れませんが、父親の音楽的な苦悩、葛藤、努力、変遷を全て目の当たりにしていて父親を心底尊敬しています。 ReneもSteepleChaseからリーダー作をリリースしています。

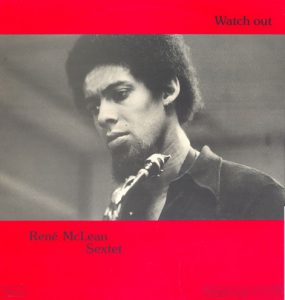

「Watch out」1975年7月9日録音同年リリース。収録曲ReneのオリジナルBilad As SudanをJackieが気に入って度々演奏していました。

Reneの音色は父親によく似ています。プレイもかなりの影響を受けていますが、自分の個性も十分発揮しています。顔つきも父親似ですが、母親譲りなのか、かなり長身で肌の色も濃い感じです。

SteepleChaseはKenny Drew、Duke Jordan、Dexter Gordonたちアメリカからの渡欧組ミュージシャンの作品を大量にリリース、いずれもかなりのヒットを記録し、レーベルとして安定した状態になりました。同時にTete Montoliu、Niels Pedersenら欧州ミュージシャンの作品も続々とリリース、現在までになんと800枚以上のリリースカタログを有する一大ジャズレーベルに発展しました。今年で設立45年、ざっと計算しても年間20枚近くを制作している事になります。トータルに見れば実は玉石混交感がない事はありませんが。

主流派ばかりではなくフリージャズ系サックス奏者Anthony BraxtonやBrecker兄弟をフィーチャーしたピアニストHal Galperのコンテンポラリーな作品、新録音以外にもBud Powell、Kenny Dorham達の60年代のヨーロッパでの録音を発掘した作品など、バラエティに富んだラインナップを誇っています。ひとえにプロデューサーNils Wintherのおよそ半世紀に渡る継続したジャズに対する情熱、愛情のなせる技です。ヨーロッパ各国や、そして日本はアメリカのジャズを、ひょっとしたら本国よりも大切にして愛しているかも知れません。

話をFaunに戻しましょう。演奏曲は全てMcNeilのオリジナル、いずれもがオリジナリティ溢れる意欲的な素晴らしい楽曲です。同じトランペット奏者Woody ShawやFreddie Hubbardもジャズ史に残るような名オリジナル曲をたくさん書いています。そして彼らはトランペット奏者としても実に光り輝いています。McNeilはどちらかと言えばトランペットの演奏では自己主張は控え目で、共演者に自分のオリジナルを自由に演奏させて自己の音楽性を発揮するタイプです。

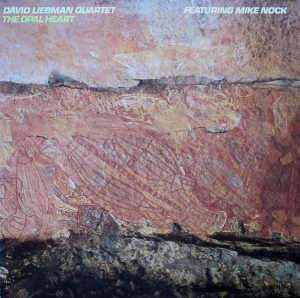

そしてこの作品のメンバー、人選が僕にとってまさにビンゴ!なのです。まずDave Liebman、この79年頃にテナーの演奏を休止してソプラノサックスに専念することになりました。テナーサックス演奏の調子が悪くなった、体力的にきつくなったという状況ではなく、むしろ絶頂期にテナーを封印し、思うところがあってソプラノサックスに自分のメイン楽器をあえて絞った形です。「桃は熟れて腐りかけが一番美味しい」とはよく言ったもので、ここで聴かれるLiebmanのテナーは熟れた桃、腐りかけ寸前の成熟した音色を聴くことができます。本当に素晴らしい音色です。このころのLiebmanのセッティングはマウスピースはりフェイスされたOtto Link Florida、9番から9★くらいのオープニング、リードはLa Voz Med.HardかHard、リガチャーはSelmer Metal用、楽器本体はKeilwerth、この当時アメリカではCoufというブランド名で販売されていました。ソプラノ・マウスピースはBobby DukoffのD7番、リードは現在廃番のSelmerリードOmegaを使っていました。楽器本体はSelmerかCoufどちらか微妙なところです。78年〜79年のLiebmanのテナーサウンドに一時期嵌り、彼のHPディスコグラフィーを元にかなりの作品を聴きました。4作品ご紹介しますが、いずれの作品でもLiebmanのテナーサウンドは”エグい”です。

The Opal Heart / Dave Liebman

Bob Moses / Devotion

Yoshio “Chin” Suzuki / Matsuri

All-In All-Out / Masahiko Sato

ピアニストRichie BeirachはLiebmanの良き音楽的パートナー、LiebmanとのDuoアルバムを数多くリリースし、Questというカルテットでも断続的ですが活動しています。プレイヤー同士にも相性がありますが、この2人はとりわけ永年コンビネーションの良さを誇っています。そしてBeirachは何と言ってもそのピアノの音色が素晴らしく、とても美しく楽器を鳴らしています。Steinwayのエンドーサーでもあり、幾多のピアニストの中でも5本指に入る好みです。そして彼独特のコードワークが他の追従を許しません。Beirachのニックネームは”The Code”です。Richie “The Code” Beirach、どのピアニストも独自のコードワーク、サウンドを持って演奏していますが、とりわけBeirachのワンアンドオンリー、ハイパーでユニークなサウンドはニックネームに全く恥じず知的なサウンド使いの頂点に君臨しています。The Code’s Secret CodeというLiebmanのオリジナル曲をLiebmanとBeirachのDuoで演奏していますが、意味深なタイトルで思わず聴いてみたくなりませんか?アップしておきますのでどうぞお聴きください。

https://www.youtube.com/watch?v=cIxLDkzUZT4

Billy HartはLiebman、Beirach御用達のドラマー、Questのレギュラードラマーを務めており、知的なユダヤ系プレイヤーのニーズを満足させるドラムワークを常に聴かせています。基本オーソドックでありながら適宜コンテンポラリーなテイストにスイッチ、アグレッシブにしてクールな対応が実に素晴らしい!Elvin Jonesに通じる音楽性を感じさせます。

ベーシストBuster Williamsも以前Blogで取り上げましたが深いベースの音色、ビート、存在感。共演者を的確にサポートするプレイはこの作品のクオリティを何倍も上げています。

1曲目Down Sunday、ソロの先発がLiebmanですがこのテナーの音色!基本枯れたハスキーさの中に太さ、ダークさ、エッジ感、隠し味に煌びやかさを交えたゴージャスな音、熟しきっています。

2曲目C.J.、アップテンポのブルース・ナンバー、ハードバップなテイストにコンテンポラリーさが加味されたカッコイイ曲です。McNeilに続くLiebmanソロ時のBeirachのバッキングに注目してください。この人のバッキングのセンスは尋常ではありませんが、途中でバッキングを暫く止めてから再開する場面、何度聴いてもワクワクしてしまいます。バッキングを止める、再開する各々の必然性を演奏から聴きとるのもジャズ鑑賞の醍醐味の一つだと思います。その後のBeirachのソロ、こんな素晴らしい音色でこのフレージング、コードワーク、堪りません!続くドラムとの1コーラスバース、Billy Hartのソロもドラムを叩いているという次元ではなく、しっかりとウタが聴こえてきます。

3曲目表題曲Faun「仔鹿」という意味ですが、McNeilのリリカルなソロが光っています。その後ろで聞こえるパーカッションはLiebman以外考えられませんが、よく聞くとかなり面白いことをやっています。

5曲目Samba De Beachは「浜辺のサンバ」と言う事になりますが、かなり波の激しい浜辺のようです(笑)。いやー、Liebman、Beirach、彼らのサポートをつとめるHart、Buster一丸となって強力に盛り上がっています!Jewish Soud祭りと銘打っても良さそうです。

2017.10.23 Mon

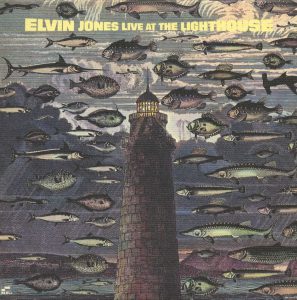

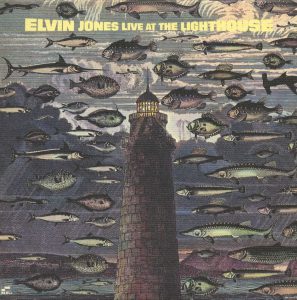

今回はElvin Jonesの代表作Elvin Jones Live At The Lighthouseを取り上げてみましょう。

1972年9月9日The Lighthouse, California

ts,ss,fl)Dave Liebman ts,ss)Steve Grossman b)Gene Perla ds)Elvin Jones

Volume 1: 1.Fancy Free 2.New Breed 3.Small One 4.Sambra 5.My Ship 6.Taurus People 7. For All Those Other Times/Announcement

Volume 2: 1.Happy Birthday 2.Sweet Mama 3.I’m A Fool To Want You 4.The Children, Save The Children 5.Brite Piece 6.Childrern’s Merry-Go-Round

我々の間では「サカナ」と呼ばれ、Coltraneスタイルを信奉するテナーサックス奏者にとってバイブルのような存在のアルバムです。演奏内容もそうですが、こんなに個性的でエグいレコードジャケットを他に見た事はありません。

1973年にBlue Noteから2枚組レコードで発表され、1990年に計6曲の未発表テイクを加えてVolume1, 2の2枚のCDの形でリリースされました。この再発リリース時にDave Liebmanがプロデューサーとして関わり(CDに自身がライナーノートも書いています)、そのお陰か、レコードでは若干引っ込んでいたSteve Grossmanのサックスの音がCDではリマスタリングによりぐっと前に出て、むしろLiebmanよりも音像がはっきりしており、当日絶好調、神がかったGrossmanの演奏を一層明瞭に聴く事が出来るようになりました。ちなみにレコーディング当日はElvinの45歳の誕生日、メンバー全員演奏に気合が入るというものです。

Elvinは1966年John Coltrane Quartet退団後George Coleman、Joe Farrell、Pepper Adams、Frank Fosterらのサックス奏者たちとレコーディングをしていました。その後とうとう二人の若きテナー奏者を見つけたのです。Dave Liebmanは当時26歳、Steve Grossmanに至っては21歳!二人ともMiles Davis Bandに在籍し、すでに名前はジャズ界に知れ渡っていましたが、二人をフロントに迎えて2テナー・ピアノレス・カルテットとは素晴らしい人選、発想です。二人ともユダヤ系アメリカ人、頭の構造や幼少期からの教育環境が違います。楽器が上手いのは勿論ですが、イマジネーションに優れ、常にクリエイティブなのです。実はこのLighthouseの前年71年2月12日にElvinはLiebman-Grossmanの2テナーを配してレコーディングをしています。

Merry-Go -Round (Blue Note)

1曲目Round Town、2曲目Brite Piece、そして6曲目Chick Coreaと一緒にLa Fiesta(!)を、7曲目The Children’s Merry-Go-Roundを演奏しています。いずれの曲もコンパクトな演奏に仕上げており、各々のソロがない曲もありますが、逆にElvinの作品の中では比較的聴き易い作品になっています。それにしてもこちらのレコードジャケットも物凄いインパクトです(笑)

実はこのメンバーでの演奏がyoutubeに上がっています。

https://www.youtube.com/watch?v=F_SVp5QtuHI

(上記URLをクリックして下さい)

1)The Children’s Merry-Go-Round 2)Yesterdays 3)Brite Piece

73年フランスでの演奏、テレビ放映の画像のようです。ぜひご覧になって下さい。映像が合わさるとCD以上に迫力があり、Lighthouseの演奏を凌ぐ勢いです。モノクロの画像、限られたアングルでの撮影が時代を感じさせますが、演奏内容は現代では考えられないスポンテニアスな印象を受けます。Elvinのドラムセットの斜め後ろからの撮影なので最前列にいるElvinの奥方、ケイコさんの姿を見る事が出来ます。彼女はElvinのマネージメントも手がけ、ドラムセットのセッティングからスネアのチューニングまで行っていました。Elvinはそれこそ一人では電車の切符も買う事ができない、というかそんな必要はないのですが(笑)、ケイコさんに全てを任せ自分は演奏だけをすれば良いという状態でした。Elvinは89年にKeikoさんの出身地長崎市にInternational Elvinというライブハウスを持っていました。そこではなんと毎夜Elvinが出演するのです!東京からミュージシャンを呼び、トリオやカルテットで演奏を繰り広げ、共演者が不在の時にはElvinが一夜ドラムスソロを演奏するのです!一晩Elvinのドラムソロを聴いた人はソロのインパクト以上にドラミングからメロディが聞こえてきた、と言っていました。

時代は日本がバブル絶頂期から崩壊に向かい始めた平成の初年度、ギリギリの時期に1年間だけInternational Elvinは存在したのです。実は僕も2晩そこでElvinと共演したことがあります。

その時のツーショットです。随分痩身ですがElvinと肩を組んでいるのは僕本人です(笑)

どんなに素晴らしい、ジャズ界のリビング・リジェンドでも毎夜毎夜フルハウス、と言う訳には行かず、さらに一地方都市では集客も大変なことでした。加えて全てがElvinのためにという愛情深い奥方は、あまり演奏鑑賞に熱心ではないお客様に対して「貴方のジャズの聴き方は間違っている」とか、毎夜開演の前にお客様たちにかなり長い時間をかけて「平和のために祈りましょう」と説くのでお客様の足も遠のきがちになります。見かねたElvinの古くからの大親友ジョージ川口さんが自分のバンド「ジョージ川口とNew Big Four」を引き連れて応援に駆けつけることになりました。演奏のメインはElvinとジョージ川口さんのドラムバトルです。僕はそのメンバーとして長崎に向かいました。

International ElvinではElvinとKeikoさんが手弁当でわざわざ応援に来てくれたジョージさん一行を大歓迎で迎えてくれました。メンバー全員Elvinにきつくハグされ、当夜の演奏が盛り上がる気配を身を以て感じることが出来ました。

演奏はまずジョージ川口New Big Fourからスタートしました。スタンダードナンバーを軽快に演奏するジョージさん、Elvinの視線を意識してかいつになく飛ばしています。2曲演奏してその後ドラマーがElvinに変わります。あれ?この違いは何だろう?明らかに何かが違うのです。ドラマーが繰り出すリズム、音色やリズムの粘り方、最も感じたのが「1拍の長さ」です。僕が思うにジャズ界あらゆる器楽奏者の中でElvinが最も1拍が長く、目一杯たっぷりとしています。「拍」という枠の中に「音符」を入れるとするとElvinは拍に入りきらずはみ出てしまう程の長さを湛えたプレイをします。人間の繰り出すリズム、拍の長さがこんなに違うとは思いもよりませんでした。ステージの最後にElvinのオリジナル・ナンバーE.J.BluesをElvinとジョージ川口さんのツイン・ドラムで演奏しました。ミディアム・アップのブルースナンバー、テーマでのElvinのフィルインが物凄いです!超たっぷりとしているのにスピード感があってシャープ、ドラムの音色はまさにレコードで聴いたElvinそのものです!アドリブの際は二人のドラマーが同時に演奏しています。シンバルレガートも二種類聞こえてきます。1コーラス12小節に一度Elvinが大きくフィルインを入れるのですが、ジョージさんはすでに2拍以上早くなっています(汗)。長いものに勝てるわけがありません、1コーラスに一度2~3拍の調整をジョージさんその都度「あれれ?俺先に行っちゃたの?」という感じで慌てて行いつつ曲が進行していく、こんな不思議な演奏を体験したことはそれまでも、以降もありません。Elvinは大親友のジョージさんとの久しぶりの共演で満面の笑みを浮かべながら実に楽しそうに演奏しています。1回目のセットが終わるとElvinがジョージさんと固く握手、汗まみれの二人がハグをしています。その後休憩時間にジョージさんが僕に話をしにきました。ジャズファンの方々にはジョージさんのお人柄をご存知の方もいらっしゃると思います。大変に楽しい方で負けず嫌い、面白い話、経験談をよくしますが、尾ひれの他に背びれ、胸びれも付いているような話っぷりです。例えばバンドのメンバーに「先週の日曜日釣りに行ってきて、この位の魚を釣ったよ」と両手の人差し指で50cmほどの間隔を示します。メンバーの誰かが「ジョージさんそれってあまり大きくないじゃないですか?」と言おうものならジョージさんカチンと来て、「バカヤロウ!人の話は最後まで聞け、目と目の間がこの位ある魚をオレは釣ったんだ!」という具合です(爆)。「おい佐藤、エルビンのドラムはリズムが全く遅いだろ?音符が全部3連譜で早いテンポの曲なんて出来やしない。お前も大変だろうけど頑張ってくれ」ワオ!ジョージさん凄い!超負けず嫌い!一晩に物凄い2ステージを2夜に渡り繰り広げ、とても得難い経験をさせてもらいました。

いつもの悪い癖です、話がすっかり脇道に逸れてしまいました。本題のLighthouseに戻りましょう。

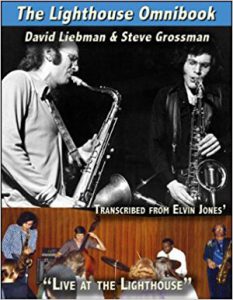

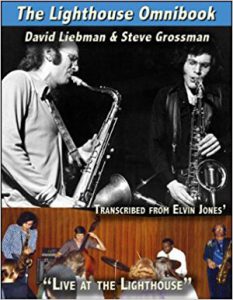

皆さんはThe Lighthouse Omnibookという本があるのをご存知ですか。

Charlie Parker Omnibookがあるように、このLighthouseのLiebman、Grossmanの演奏を全て採譜しオルタネイト・フィンガリングやフリークトーンの表記まで、事細かく記譜したコピー集です。こんな譜面集が出版されるなんて凄い時代になりましたね。僕も学生時代に結構Lighthouseはコピーしましたが、ここまで微に入り細に入りはやり遂げませんでした。

またLiebmanはPetter Wettreというノルウェーのテナー奏者、実は上記のThe Lighthouse Omnibookの著者ですが、その彼と2テナーカルテット、ベースが LighthouseのメンバーGene Perlaで「New Light / Live In Oslo」というCDを2006年に録音しています。Brite Piece、 Fancy Free、Sambra等のLighthouseのレパートリーを演奏しています。

学生の頃はこのLighthouseはColtrane Schoolのテナー奏者向けのマニアックなレコードと思っていましたが、現代のジャズ界ですっかり文化、ムーブメントとして定着しているように感じます。

Lighthouse Volume1の1曲目Fancy Free、トランペット奏者Donald Byrdのオリジナル曲です。Elvinのボサノバのリズムは切れ味が良くってたっぷり、強弱のダイナミクスが尋常ではありません。ここまで盛り上がるか!と言うfffからpppへの急降下、超人的コントロールが聴かれます。Liebmanのソプラノ、流暢でエグイです。Grossmanのテナー、嫌になるくらいに物凄い音をしています。この時の使用マウスピースは二人ともOtto Link Four Star Model(Otto Linkの2番目に古い30~40年代のモデル)、オープニング5番か6番位にリフェイスされています。リードはGrossmanがRico4番、Liebmanは分かりません。リガチャーはSelmer Metal用、楽器本体は二人ともSelmer Mark6、多分14万番代前後ではないでしょうか。数年前eBayにこの時Liebmanが使用していたマウスピースFour Star Modelが本人の解説映像付き!で出品されていました。よっぽど入札しようかと考えましたが、今の自分にはちょっと狭いオープニングなので断念しました。

2曲目LiebmanのオリジナルNew Breed、全編Elvinはブラシでドラミングしています。Liebmanのソロも素晴らしいですが続くGrossmanの出だしの音色に背筋がゾクゾクしてしまいます。

3曲目Small OneはCD追加曲ですが、興味深い点があります。Liebmanがフルートを吹き、Grossmanがソプラノを吹いていますが、当夜はGrossmanはLiebmanがフルートを吹いている時以外ではソプラノを演奏していません。上記のyoutubeでGrossmanがLiebmanのソプラノを受け取って吹いている光景が見られるのですが、ここでも間違いなくLiebmanからソプラノを借りて演奏していると思います。同じ楽器ですがGrossmanの方が深い音色のように聞こえます。

4曲目Gene PerlaのオリジナルSambra、可愛らしい曲ですが演奏はとんでもないことになっています!カリプソのリズムでのLiebmanのソロ、メチャメチャカッコいいです。続くGrossmanのスイングでのソロ、なんて素晴らしいタイム感、ノリでしょうか!誰よりも1拍の長いElvinに対し丁々発止と一糸乱れぬコンビネーションを聴かせます。同じElvinのドラミングで名演奏のSonny RollinsのVillage Vanguardでのライブを連想、いやひょっとして上回る演奏かもしれません。

6曲目Taurus Peopleはその後Grossman、PerlaとドラムスのDon Alias3人で結成したバンドStone Allianceの重要なレパートリーとなった曲です。ここではレコーディングを意識したと思われるコンパクトなサイズで演奏されていますが、多分Grossmanがテーマを間違えたのに加えソロが他の演奏と比べてラッシュしているのでレコード収録までには至らなかったと思います。

Volume2の2曲目PerlaのオリジナルSweet Mama、この作品のハイライトの一つです。テーマに続くPerlaのフリーソロ。きっとこの人はシャレの通じるタイプだとソロの内容から感じ取りました。今一度テーマ奏の後Grossmanが先にソロを取ります。学生の頃は二人のテナーの違いが余り分からなかったのでどちらだろう?と首をひねった覚えがあります。Grossmanの太くてダークで倍音豊富な音色、彼の完璧な奏法の賜物です。Liebmanも素晴らしい枯れた音色です。

4曲目The Children Save The Children、Elvinはシャッフルも素晴らしいです!深いビート感、シャープなシンバルレガート。Elvinのローディを長年やっていたドラマーの吉田正弘氏から聞きましたが、Elvinは膨大な数のジルジャン・シンバルを持っていたそうです。今は一体何処にあるのでしょう?

5曲目未発表曲LiebamnのBrite Piece。重厚なサウンドのオリジナルが多いLiebmanの作風の中で、楽しい雰囲気の曲想なのでBrite Pieceでしょうか?ぜひyoutubeの73年の演奏とも比較してみて下さい。

ラスト6曲目はやはり未発表曲のChildren’s Merry-Go-Round。演奏時間28:31は60年代のColtrane Quartetを彷彿とさせます。ここでもLiebman〜フルート、Grossman〜ソプラノの持ち替えが聴かれます。ソロの先発はLiebman。出だしの音色がとてもGrossmanっぽく聴こえます。フィナーレにふさわしく物凄いソロの応酬です!バンドメンバー全員体力勝負です。でも同時にとても知的な作業にも聴こえます。

2017.10.18 Wed

テナーサックス奏者Stanley Turrentineの作品「Don’t Mess With Mister T.」を取り上げてみましょう。

1973年6月7, 8日録音

ts)Stanley Turrentine g)Eric Gale el-p)Harold Mabern org)Richard Tee b)Ron Carter ds)Idris Muhammad perc)Rubens Bassini el.p,arr,cond)Bob James

Recorded by Rudy Van Gelder

Produced by Creed Taylor

1)Don’t Mess With Mister T. 2)Two For T 3)Too Blue 4)I Could Never Repay Your Love

2001年のCD化に際し1973年3月に録音された別テイク、未発表曲が計4曲追加されています。

この作品はあたかも大変声質が良い歌唱力のあるボーカリストが、お気に入りの曲を心ゆくまでの歌い上げた名唱集のようです。テナーサックスのインストルメンタル・アルバムという範疇を超えた説得力があります。

テナーサックスを志す者であれば一度はテナーらしい太い、豪快、男性的な益荒男ぶりを表現出来る、テナーサックスの王道を行く奏者を目指す時があると思います。Turrentineはまさにその憧れの頂点に座するテナーサックス奏者です。テナーサックスの魅力を箇条書きに挙げたとするならば、その全てがTurrentineの演奏に当てはまるはずです。

僕自身もTurrentineの音色を目標にした時期があります。特にこのアルバムの近辺、一連のCTIレーベルの作品での音色の素晴らしさには圧倒されました。この頃のTurrentineの使用マウスピースはOtto Link Florida Metalのオープニング9番にリードはLa Voz Med. Hard、楽器本体はSelmer Mark6 Gold Plateです。数字的に少しオープニングの狭いOtto Link8番、8★と9番、実は結構な吹奏感の違いがあり、峠一つ越える感じです。僕自身良い個体を手に入れようと、かつてかなりの額をこの辺りのオープニングのマウスピースに投資した覚えがあります(笑)

Turrentineの音色の秘密を探るべくデビュー当時から晩年までの使用マウスピース、楽器を調べましたが一貫してOtto Link Metal、Selmerで、テナーサック奏者の標準的セッティングです。他に例えば身体的特徴が影響しているのではないかと、よくよく見ればTurrentineは首がかなり短いのです。ガタイが良くて手脚が長いにも関わらずなので際立ちますが、この短さが音色に影響しているのでは??とまで考えてしまいましたが、まさか。でも見回しても彼ほど首の短いテナーサック奏者はいませんので、首の短い奏者は良いサウンドが出せる論、あながち間違いではないかも知れません。

Turrentineの演奏スタイルはいわゆるTexas Tenorにカテゴライズされますが、他のTexas Tenor達、Arnette Cobb、Buddy Tate、Illinois Jacquet、Eddie “Lockjaw” Davis、Willis Jackson、Big Jay McNeely、Herschel Evans、David “Fathead” Newman、James Clay、Don Wilkerson、King Curtis、Wilton Felder、Sam Taylorとは根底にあるサウンドに同傾向のものを感じさせますが、表現力やジャズ的要素の深さ、風格で明らかに一線を画しています。本人もかなりプライドの高さを感じさせる人物で、「あなたのようなテナーサックスの音色を出すにはどうすれば良いのでしょう?」という質問に対し「僕のような音を出すのは他の人ではちょっと無理だろうね」と答えています。かつて雑誌の取材でTurrentineとMichael Breckerの二人に僕がインタビューするという企画がありました。この二人をアイドルとする僕は嬉しさ楽しさ反面、かなり緊張気味にその場に赴きました。Turrentineはあの強面で僕にコイツは誰だ?と睨みつける感じで椅子に座っています。その隣のMichaelが空気を察知し「Stanley、彼は僕の友人で素晴らしいテナー奏者のTatsuyaだ」と助け船を出してくれ、「おぉ、そうか」と言う感じでTurrentineがたちまち破顔し、雰囲気が和らぎました。実はMichaelもTurrentineの大ファン、彼を尊敬し、彼の演奏にも多大な影響を受けています。2人はインタビューの最中、終始和やかな感じでお互いをリスペクトしながら丁寧に質問に受け答え、互いの話題に談笑していました。このツーショットによるやり取りははあたかも横綱相撲を観るようでした(笑)

MichaelはTurrentineにアメリカからのフライト前に自分のリーダー作をプレゼントしたらしく、「飛行機の中でMichaelのCDを聴いてきたよ。素晴らしかったね!」と言っていました。このインタビューが1989年、時期的にはMichael「Don’t Try This At Home」がリリースされた後ですが、その前年にリリースされた初リーダー作「Michael Brecker」を渡した可能性もありますね。

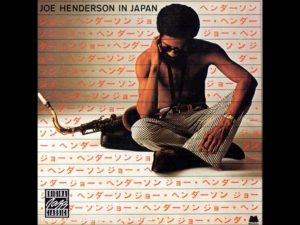

89年7月はSelect Live Under The SkyにてSELECT LIVE”SAXOPHONE WORKSHOP”が企画され、出演しました。ts)Michael Brecker ts,ss)Bill Evans ts)Stanley Turrentine ts,as)Ernie Watts p,direction)Don Grolnick b)鈴木良雄 ds)Adam Nussbaumというオールスター・セッション。そうなんです、インタビューはこの時に実現しました。この4テナーの人選、実はMichaelにオファーがあったのです。彼曰くTurrentine、Bill Evansの他にJoe Hendersonを推薦したそうですが、Ernie Wattsは他のバンドで当日出演が決まっており、主催者側としてはどうしても起用して欲しかったようでやむなくJoe Hen案はボツになりました。またこの前年にMichaelに会った時「Tatsuya、誰かベーシストを知らないか?来年日本でSummer Jazz Festivalに出演する予定なんだ」と尋ねるので、Chin Suzukiと言う素晴らしいプレーヤーがいるけれど、と答えました。当時僕は彼のバンドに参加させて貰っていました。I know his name. と言うやり取りがあった関係かどうかまでは分かりませんが、チンさん鈴木良雄氏の出演が決まりました。何のフェスティバル?とまでは聞かなかったのですが、まさかこのLive Under The Skyの4テナーとは思いもよりませんでした。そして89年7月29日よみうりランドEastのステージでSaxophone Workshopの演奏が行われたのですが、コンサート前日のリハーサル時にErnie Wattsがトラブルを起こしたのです。

Michaelに招待して貰い、都内某所のリハーサルスタジオでその全てを見聞きすることができました。Don Grolnickのオリジナル曲やLive Under The Sky’89のコンセプトであるDuke Ellingtonの作品スイングしなけりゃ意味がない、等をGrolnickの素晴らしいアレンジ、超豪華なミュージシャン達で楽しく綿密にリハーサル…と思いきや、何となくリハーサルの進行が思わしくありません。いちいち口を挟む輩のお陰で円滑に進行していないのです。それが誰あろうErnie Watts、エキセントリックな性格の彼は自分がリーダーでもないのにバンドを取り仕切ろうとしています。自分がいつも中心に居ないと気が済まない人っていますよね。リハーサルが終盤に差し掛かろうとした頃、ついに熱血漢のAdam Nussbaumがブチ切れてドラムスから立ち上がり、Ernie Wattsに殴り掛かろうとしたのです!!そこをGrolnickとMichaelがすぐさま「まあまあ、Adam、ここはひとつ落ち着いてくれよ」と間に入りました。暫くAdam NussbaumとErnie Wattsの睨み合いが続きましたが、機嫌を損ねた方のErnie Wattsはすぐさま楽器をケースに仕舞い込み、スタジオをそそくさと出てしまいました。TurrentineやBill Evans、チンさん 達は呆気にとられた感じで傍観しているのみでした。その後は当然、残された者達で早退した男の悪口大会になります。大会の終いには「Ernieはさ、あいつIndianの血が混じってるらしいぞ」出生にまで話が及んでいました。こんなトラブルがあった翌日のコンサート本番、演奏がバッチリと上手く行く訳がありません。更には事もあろうにErnie Wattsが曲の進行を取り仕切り、勝手に自分が司令塔となって指で4,3,2,1とCue出しをしています。当夜の演奏は出来が悪い訳ではありませんが、どこか空々しい雰囲気が漂う内容になってしまいました。翌日Michaelに会うと当然Ernie Wattsの話になり、「そもそもErnieは僕に強いライバル意識を持っていて、全然フレンドリーではなかったね」そして昨夜のErnie Wattsの所業の確認、それが一通り終われば今度は話の矛先がMichael Brecker Bandに主催者側の意向で参加したパーカッション奏者Airto Moreiraに向き、「オレはAirtoとは一緒に演奏したくなかったけれど、やっぱり酷かった。あの演奏じゃあまるでサーカスだ!」滅多に人の悪口を言わないMichaelですが、いつになく熱い語り口でした。

すっかり脱線してしまいました(汗)。話をDon’t Mess With Mister T.に戻しましょう。

1曲目表題曲Don’t Mess~はWhat’s Goin’ Onで有名なソウルシンガー、作曲家Marvin Gayeのオリジナル曲。72年の彼の大ヒット作「Troubled Man」に収録されている名曲です。Mister T.が当人Turrentineの事かどうかは定かではありませんが、彼のテナーサックス演奏のために書かれたかのようにその音楽性に合致した曲です。ここでのTurrentineの素晴らしい音色、歌い回しと言ったら!以前どこかの音楽誌に書いたことがありますが、自分の音色に迷いが生じた時には原点に戻るためにこのCDを聴くことにしています。確かにテナーサックスの録音に長けた、その腕前はジャズ界の至宝と言って良いRudy Van Gelderによるレコーディングですが、それにしてもこの音色には参りました。Turrentine自身も以降のライブでは重要なレパートリーの一曲になりました。

2曲目はTurrentineのオリジナル曲、Two For T。多分TはTurrentineで、もちろんVincent Yumans作曲、Doris Dayの唄でお馴染みのTea For Twoに引っ掛けた曲名ですが、アメリカ人もダジャレが好きなので安心しました(笑)スイングフィールのカッコいいナンバーで、Turrentineの唄心やリズムセクションとのインタープレイを存分に楽しめます。ソロの途中に出てくるHigh F音〜4度下のB♭音の色気とファンキーさに何度聴いてもグッと来てしまいます。

3曲目はTurrentineの大ヒット作Sugarと同傾向、似た雰囲気のマイナーのブルースナンバーToo Blue。一度大ヒットが出ると類似曲でも本人作ならば許される傾向は洋の東西を問わずあるものです。そう言えばSugarに纏わる逸話ですが、1973年8月CTIオールスターズで来日したTurrentine、楽屋でずっと練習をしていたそうですが一体何を吹いていたのか、何とSugarのメロディを延々と何十回も練習していたのです。大ヒットして既に何千回、何万回と演奏していたでしょう。でも多分自分自身はテーマ、メロディの唄い方に納得がいかず更に良く吹けるようにと暇さえあれば精進していたのです。見習わねば。

4曲目はTurrentineのサックスがまるでソウル・シンガーの歌いっぷりに聞こえてしまうゴスペル調のナンバーI Could Never Repay Your Love。Bob Jamesのアレンジも冴えています。Turrentineも録音された音色は轟音で生音が大きいように聴こえますが、Joe Hendersonと同じく意外と生音は小さいです。

この作品を最後にTurrentineは CTIレーベルを離れ、Fantasyへと移籍します。レーベルのカラーでしょう、作品はよりポップな芸風に変わって行きますがTurrentineはひたすらマイペースにそのサウンドを貫き通しています。個人的にはレコーディング・エンジニアが変わったためTurrentineの音色が物足りなくなりましたが。

2017.10.11 Wed

今回取り上げるのはテナーサックス奏者Joe Hendersonのリーダーアルバム「The Standard Joe」

テナー、ベース、ドラムスのトリオ編成による演奏です。

ts)Joe Henderson b)Rufus Reid ds)Al Foster

1991年3月26日NY録音

イタリアのRedレーベルから同年にリリースされました。

Joe Hendersonにとって次なるステップへの足掛かりになった作品です。

1)Blue Bossa 2)Inner Urge 3)Body And Soul(Take1) 4)Take The A Train 5)Round Midnight 6)Blues In F (In’n Out) 7)Body And Soul(Take 2)

誤解を恐れずに言うならば、Jazz演奏に於いてその楽器の良さやプレイヤーの個性を存分に引き出す演奏フォーマットはベーシスト、ドラマーを従えたトリオ編成です。ピアノトリオに代表され、ギタートリオしかり。サックス奏者もトリオ編成が可能ですが、行うには十分な音楽性をたたえたプレイヤーでなければなりません。

何しろコード楽器が不在のためにサックスのラインからコード感を確実に出せるハーモニー感が備わっている、演奏するメロディラインからリズムをしっかり聴かせる事が出来る、ベーシストとドラマーを音楽的に牽引する能力がある、同時に両者のプレイを踏まえつつインタープレイが出来るセンスを持つ、あと個人的にはサックスの音色やニュアンスに魅力がある事が条件になります。

「The Standard Joe」を語る前にサックストリオの名盤を何枚か挙げてみましょう。

まずはSonny Rollinsの「A Night At The Village Vanguard」

1957年11月3日NYC ts)Sonny Rollins b)Donald Bailey, Wilbur Ware ds)Pete La Roca, Elvin Jones

素晴らしいテナーの音色、これぞレイドバック!というリズム感、究極小粋な”鼻唄”感覚のスインギーなソロ、Rollins絶好調です。

John Coltraneの「Lush Life」A面3曲のトリオ編成も素晴らしいです。

1957年8月16日NYC ts)John Coltrane b)Earl May ds)Art Taylor

Rollinsに比べると構築的なアドリブソロを展開していて、この頃から求道的なテイストを感じます。構築的であるからこそ後年Coltraneには幾多のフォロアーが現れたとも言えるでしょう。

ドラマーElvin Jonesのリーダー作でJoe Farrellをフィーチャーした「Puttin’ It Together」

1968年4月8日NYC ts,ss,fl)Joe Farrell b)Jimmy Garrison ds)Elvin Jones

Elvinが盟友Coltrane没後に組んだテナートリオ、Coltrane役に選ばれたのは当時新進気鋭のマルチリード奏者Joe Farrellでした。Coltrane Likeではありますが独自のカラーを持ったプレイヤーです。以降の活躍には目覚しいものがありました。

サックストリオはテナー奏者だけの特権ではありません。アルトサックスの名手Lee Konitzの代表作でもある「Motion」

1961年8月29日NYC as)Lee Konitz b)Sonny Dallas ds)Elvin Jones

クールな中にも大変にホットなジャズスピリットを湛えたKonitzの、ワンアンドオンリーなソロが聴けます。全曲有名なスタンダードナンバーが収録されていますが、いずれもが半世紀以上経過してもなおフレッシュさを失っていません。そしてどのソロも各々の曲目の代表的な演奏と言えます。Elvinの的確なサポートがこの作品の品位を高めています。

ベーシストDave Hollandのリーダー作でアルト奏者のSteve Colemanをフィーチャーした作品「Triplicate」

1988年3月NYC録音 as)Steve Coleman b)Dave Holland ds)Jack DeJohnette

個性的(変態的?)アルトのColemanをHolland、DeJohnetteの二人が驚異的なリズムでサポートしています。

現代ジャズシーンに欠かせないアルト奏者の一人、Kenny Garrettのサックストリオ作品「Triology」

1995年リリース as)Kenny Garrett b)Kiyoshi Kitagawa, Charnette Moffett ds)Brian Blade

Sonny RollinsとJoe Hendersonに捧げた作品だけあってテナーと見紛うばかりの演奏。でもサックスの音色は超個性的ながら間違いなくアルトサックスそのものです!このバランス感にやられてしまいました。

もう一作番外編?としてThe Ornette Coleman Trio「At The “Golden Circle”Stockholm 1&2」

1965年12月3,4日 Stockholm as)Ornette Coleman b)David Izenzon ds)Charles Moffett

以前はさっぱりこの演奏がワカリマセンでした(汗) Ornetteだけが出せるアルトの音色、フレージングやソロの展開の自由さ、捉われのなさ加減、僕の耳は最近やっとこの演奏に追いつけるようになりました。

The Standard Joeに話を戻しましょう。

ジャズファンの方なら耳にしたことがある話かも知れません、「Joe Hendersonの生音は小さい」と。レコーディングされた彼のテナーの音はあれだけ太くてゴリゴリとしており、音の輪郭もはっきりしているのに本当?と思う方もいらっしゃるでしょう。この話は都市伝説ではなく真実、いわゆる「マイク乗りの良い音」の典型的なケースで、黒人サックス奏者に多いのですが、オープニングの狭いマウスピースに薄めのリードを使い、「フッ」と吹いてアンブシュアを極力ルーズにしてマウスピース、楽器の美味しい倍音成分をしっかりと鳴らしている奏法なのです。他に該当する代表的なサックス奏者がアルトのCannonball Adderleyです。Johnny Hodges、Benny Carterもまたしかり。

因みにJoe Henの楽器セッティングはマウスピースがSelmer Short Shank(Long Shank使用時も有り)オープニングEにリードはLa Voz Med.Soft、サックス本体はSelmer Mark6 シリアル5万6千番台です。アンブシュアですが、デビュー当時から口ひげあごひげをたっぷりとたたえた口まわりですので、その詳細は謎に包まれています(笑)

この作品のドラマーは音量を小さくタイトに且つダイナミックに叩けるプレイヤーの代表選手Al Foster、Joe Henとのコンビネーションは完璧です。

以前ブルーノート東京にJoe Henderson Trioの演奏を聴きに行きました。メンバーはベーシストにGeorge Mraz、ドラマーにJeff ”Tain” Wattsでした。Jeff WattsはMarsalis兄弟やMichael Breckerと演奏できるストロング音量爆発タイプの演奏を信条としています。演奏中によく動くことでサックスのベルがマイクロフォンからしばしば離れてしまうJoe Hen、演奏が盛り上がれば盛り上がるほどオフマイクになり、Jeff Wattsも大暴れ状態、爆音にかき消されてテナーの音は全く聞こえませんでした(涙)

ベーシストRufus Reidも大変にタイトなプレイ、音色も生音に近いサウンドなのでAl Foster同様Joe Henを小さな音で大きくサポートしています。

1曲目トランペッターKenny Dorhamの代表曲Blue Bossa、Joe Henは彼の初リーダー作「Page One」でやはり1曲目で演奏していますが、ここでの成熟ぶり、変貌ぶりと言ったら!!

自由奔放とはまさにこの事を指すのでしょう。リズミックなサックスアカペラのイントロから始まりますがシンコペーションを上手く活かしたメロディープレイです。ソロもメチャイケてます!ストーリーの意外性はWayne Shorterにも通じるところがありますが、Joe Henの方がより「ジャズ」を感じさせます。トリルを駆使した「Joe Henフレーズ」はとてもインパクトがあります。

今はなき六本木Pit Innに1987年、オルガン奏者のKankawa TrioフィーチャリングJoe Hendersonを聴きに行きました。ライブ終演後にJoe Henに話し掛けてみましたが、小柄なJoe Henとても高いテンションで早口に対応してくれました。「初めましてジョー、僕もテナーサックスを演奏しています」と話すと「ああそう、じゃあ今度僕にレッスンをしてくれるかい?」「?…あなたが僕にレッスンをしてくれるのではなく、僕があなたにですか?」「そうだよ!お願いします!」と彼流の初対面のジョークなのでしょう、やられました(笑)

2曲目はJoe HenのBlue Note Labelへの3作目のリーダー作の表題曲、ベースもメロディユニゾンの難曲Inner Urge。テーマ自体がJoe Henフレーズのオンパレードの名曲です。イヤ〜この演奏もカッコいいです!

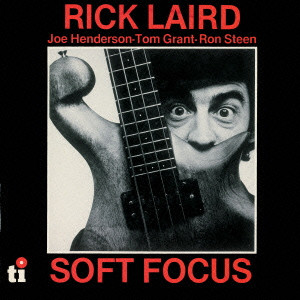

John McLaughlin Mahavishnu Orchestraに在籍していたベーシスト、Rick Lairdが自身のリーダー作「Soft Focus」でJoe Henを迎えて同名曲をOuter Surge(ダジャレの一種ですね)と言うタイトルで録音しています(1976年12月10.11日)。こちらは異種格闘技的なセッションですが、Joe Henはいつもの様にマイペースで素晴らしい演奏を繰り広げています。

それにしてもJoe Henのタンギング、タイムの素晴らしさ、楽器のコントロールの的確さ。人から聞いた話ですが、Joe Henが夜中ギグから家に帰ってくると演奏のままのハイテンション、休むことなくそのまま朝まで練習するそうです。きっと「ファック!今日はあそこがダメだった、出来なかった。悔しい!」とか言いながら。練習の鬼でないとこんなSuper Human Beingのような演奏が出来る訳がありません。

3曲目はスタンダードナンバー、テナー奏者のバラードプレイ・ショウケースBody And Soul。7曲目にTake2も収録するほどのお気に入り、もの凄いクオリティの演奏です。

4曲目はJoe Henが取り上げる事自体が意外なBilly Strayhornの名曲Take The A Train。これまた素晴らしい演奏です!「おいおい、君の褒め言葉のボキャブラリーには素晴らしいしか無いのかい?」と言われても仕方ありません、本当に素晴らしいのです!!曲という題材があってそれを元にストーリーを語って行く、落語のお題をしっかり膨らませて行く作業と同じ次元ですね。Joe Henフレーズ、ワールド、歌い回しがTake The A Trainの曲想と見事に有機的に反応しています。

推測するにここでの選曲が功を奏したことにより、Joe Henは1991年9月3~8日録音、翌1992年Verve LabelからBilly Strayhorn特集であるLush Life : The Music Of Billy Strayhornをリリース、同年Grammy賞Best Jazz Instrumental Performance, Soloistを受賞するという栄誉に輝き、「通好みのテナーサックス奏者」が一躍ジャズ界を代表するテナーサックス奏者に変貌しました。そしてその後Verveから名作を立て続けに発表する事になります。

5曲目はJoe Henオハコのバラード、Round Midnight。The Lighthouseのライブ盤や日本公演のライブでも演奏しています。

Joe Henの音色、吹き方とこのバラードが絶妙にマッチしていると思います。こちらでもまた名演奏が生まれました。

6曲目は自身のBlue Note2作目のリーダー作「In’n Out」からの表題曲。Joe Henならではの凄いメロディラインの曲です。

Blues In Fということですが、これまたJoe Henらしいトリッキーなイントロ〜エンディングが付け加わっています。当CD最速の演奏、物凄〜くカッコいいです!スピード感、スイング感、ソロの構成、ベースとドラムスとのコンビネーション、完璧です!!Al Fosterが曲が終わってからも曲中でプレイしたフレーズを名残惜しそうに(?)まだ叩いているのが印象的です。

2017.10.01 Sun

美しくて深い音楽、ベーシストBuster Williamsのリーダー作「Something More」を取り上げてみましょう。

New JerseyにあるRudy Van Gelder Studioにて1989年3月8,9日録音。

ドイツのIn+Out Recordsから1989年にまずレコードがリリースされ、後に1曲追加(7曲目I Didn’t Know What Time It Was)されてCDもリリースされました。

およそCD発売時の追加テイクに関しては残り物感が漂いますが、この作品では全く異なり、むしろ最重要な演奏曲です。演奏時間が14分28秒と長く、レコードでは時間の関係でやむなく収録を見合わせたように思います。CD化されて作品として完全な形になりました。

bass,piccolo bass)Buster Williams piano,keyboards)Herbie Hancock tenor,soprano sax)Wayne Shorter trumpet)Shunzo Ohno drums)Al Foster

1.Air Dancing 2.Christina 3.Fortune Dance 4.Something More 5.Deception 6.Sophisticated Lady 7.I Didn’t Know What Time It Was

我々ミュージシャンの演奏を生かすも殺すも録音エンジニアの腕に掛かっていると言って過言ではありません。

この作品は内容の素晴らしさもさることながら、録音がとても素晴らしいのです。美しい音で良い演奏を楽しめるのは音楽鑑賞の原点です。

さすがBlue Note、Prestige、Impulse、CTI、ジャズ黄金期の名レーベルの録音を支えたレジェンド・エンジニア、Rudy Van Gelder(RVG)、そして自身のNew Jerseyにあるスタジオでのレコーディングです。各々の楽器の音色の美味しい成分、倍音成分、輪郭、雑味、音像の位置を的確に捉えたレコーディングに仕上がっています。

RVGは楽器の特性、音色の本質、ミュージシャンそれぞれの個性やスタイルによるサウンドの表現の違いや醸し出される音のどこに着眼すべきなのか、芸術的な領域まで理解しています。その意味ではもう一人の参加ミュージシャンと言えます。ミキシングの際の各楽器の配置、レイアウト、マスタリング時のサウンドの変化の度合いも全て見据えて録音に臨んでいるので、さぞかしミュージシャン達は自分の音をRVGに任せていれば安心、大船に乗った気持ちで演奏に専念することが出来た事でしょう。

60年代Blue Note Labelの諸作ではポータブル蓄音機やジュークボックスでのレコード再生を念頭に置いた、『凝縮された音質』での録音で、これらをCD化した際には多少違和感のある音質でしたが、本人RVGによる24bitデジタルマスタリングでかなりの高音質に変化しました。でも個人的には60年代Blue Note録音の再生はレコードに勝るものはありません。

80年代CDのデジタル録音が主流になってからもRVGはその手腕、他の追随を許さないセンス、生涯クオリティの高いレコーディングのするための研究を続けた情熱、実績から、録音エンジニアの第一人者の地位を確固たるものにしています。

ここでのWayne Shorterのソプラノサックスの深い音色が堪りません!もう何度も耳にしていますが聴く度にゾクゾク、ワクワクしてしまいます!誰も成し得ていない未知の領域の音色。いわゆる普通のソプラノサックスの音色とは全く次元が異なります。太くてエッジー、暗くて明るくて、ツヤがありコクを併せ持ちつつ、七色に刻々と変化するサウンドを完璧なまでに押さえています。

実はソプラノサックスを録音するのはテナーやアルトよりもずっと難しく、エンジニアの腕の振るいどころ、いや、むしろその逆で鬼門かも知れません。ソプラノのベル先端に1本、管体中程に1本、そしてソプラノの全体のアンビエント(雰囲気)を収録すべくもう1本、少なくとも合計3本のマイクを必要とし、収録の際の楽器とマイクの距離や位置、イコライジング、更には3本のマイクのバランスが大切なのです。以前取り上げたことのあるSteve Grossmanの「Born At The Same Time」のソプラノの録音はベル先端に1本のみ使用の音色に聞こえます。これはこれで迫力のある音色ですが、どこか「チャルメラ」っぽさは否めません。大雑把に述べるならばベルからの音は金属的な硬い成分、対する管体中程からの音がマイルドな美味しい成分と言えます。ソプラノRVGは特に管楽器、中でもテナー、ソプラノサックスの録音が特に上手いと思います。Blue Noteで何枚ものリーダー作を録音した名テナー奏者Stanley Turrentineをして、「僕の生音よりRudyの録音の方が全然格好良いよ」言わしめています。Sonny Rollins、John Coltraneに始まり、Eddie “Lockjaw” Davis、Illinois Jacquet、Tina Brooks、Dexter Gordon、Hank Mobley、Benny Golson、Willis Jackson、Joe Henderson、Sam RiversたちのRVGが手掛けたテナーの音色は、確かに本人達の生音よりも良いのかもしれません(笑)

この頃のWayne ShorterはYAMAHA YSS-62ネック部分がカーヴしたストレート・タイプのソプラノを使用しています。YAMAHAからのエンドースではなくWayne本人がチョイスしたと言われています。マウスピースはOtto Link Slant、オープニングが10番と特注以外考えられない仕様のものです。因みにテナーのマウスピースもOtto Link Slant 10番。ソプラノMPはOtto Link本人に何本か作って貰ったそうで、複数本まとめた状態での収納されたケースを見た事がある人がいます。リードに関しては色々な種類を使っていたようで、この頃は何を使っていたかは確認できていませんが、後年Vandorenの3番を使っていた模様です。テナーはRicoの4番を使用していたので、ソプラノもひょっとしてRicoを使っていたのなら3番から3半の辺りと推測されます。

作品中2曲目のChristinaの演奏が真骨頂です。メロディ、コード進行の美しいBuster Williamsのオリジナル曲、まさしくWayne Shorterのソプラノのために書かれた曲と言えます。Buster Williamsのベースライン、Herbie Hancockのバッキング、YAMAHAのDX7と思しき?シンセサイザーのオーケストレーション、ドラムスAl Fosterのカラーリングが「さあ下ごしらえは出来上がった。Wayne、思いっきり歌ってくれ!」とばかりにバックアップしています。

タイトル曲のSomething Moreでも全く同様の事が言えます。因みにBuster Williamsは”Something More Quartet”というバンド名でリーダー活動を継続的に行なっているようです。メンバーは流動的ですが、フロントはアルトサックス奏者の場合が多いようです。

そしてそして、もう一曲Wayneのソプラノサックスが大活躍するテイクが、CD追加分のスタンダード・ナンバーI Didn’t Know What Time It Was。この当時はWayne がスタンダードを演奏する事自体が珍しかったのです。1960年代Art Blakey Jazz MessengersやMiles Davis Quintetで曲目限定ではありましたが、スタンダード演奏を聴くことが出来ました。その後Weather Reportや自分のグループでの演奏では全くと言って良いほどスタンダード・ナンバー演奏から無縁でした。

このRichard Rodgersの名曲をBuster Williamsが素晴らしいアレンジに仕上げました。ミステリアスなベースパターンに始まり、イントロほか随所にWayneが独り言を呟くようにユニークなブリガードを入れています。美しくて深い音色でこんな風にメロディを演奏されたら我々は成す術がありません(涙)。それにしてもこのWayneのソロは一体何を考えているのでしょう??いわゆるジャズのインプロヴィゼーションで使われるリック(常套句)は用いられてもアクセント的に、異常なほどに研ぎ澄まされたメロディセンス、コード感から成り立つアドリブは、全てその場で自然発生的に生まれているに違いありません。このワンアンドオンリーぶりは他の追従を許すさず、そのためにWayne Shorterスタイルの後継者が生まれることを拒んでいます。

続くHerbieのピアノソロ、リーダーのベースソロ、ドラムスソロとこの曲の演奏者全員のアドリブがたっぷりと聞くことが出来、アルバムの大団円となります。