2021.12

2021.12.21 Tue

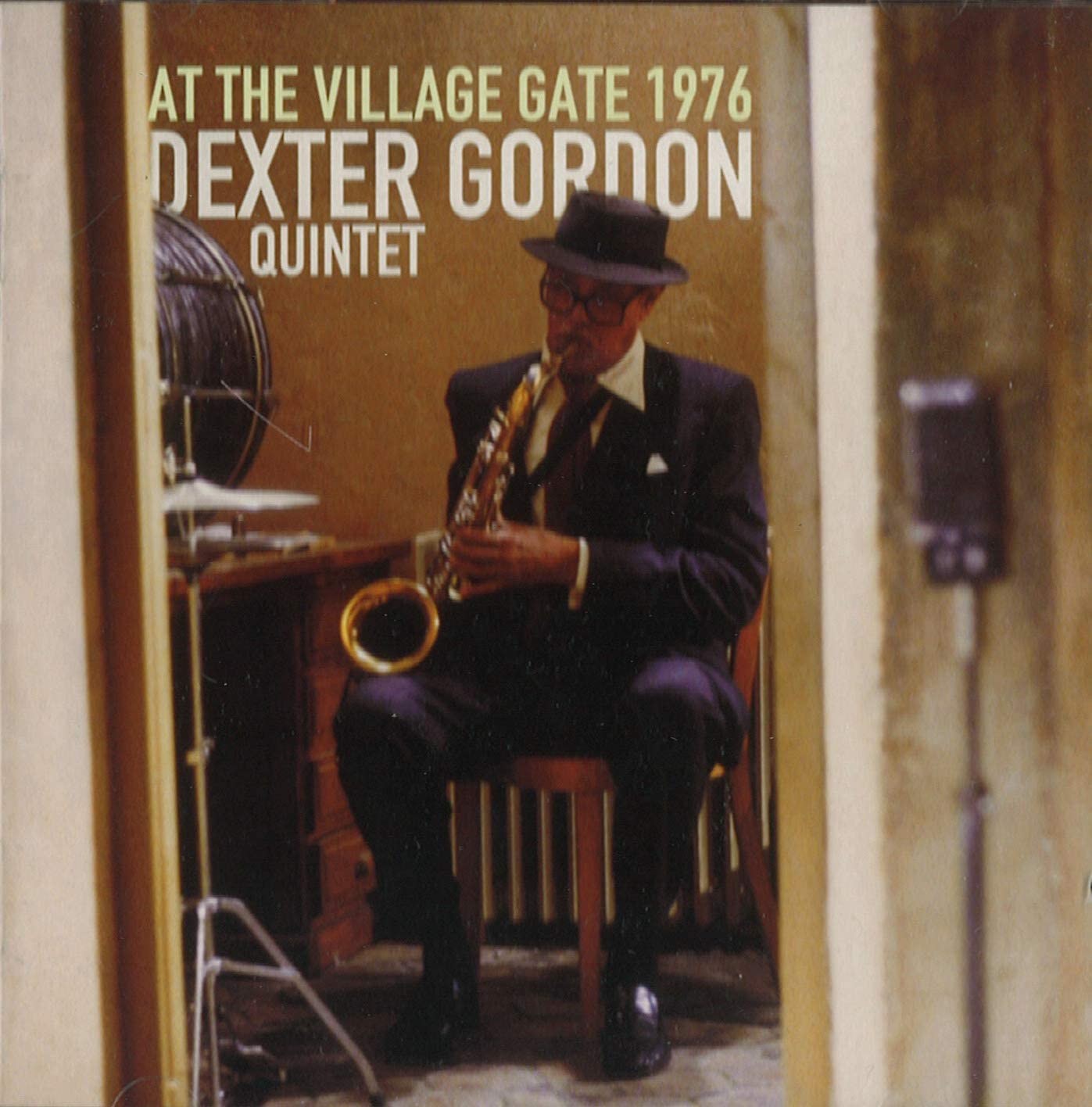

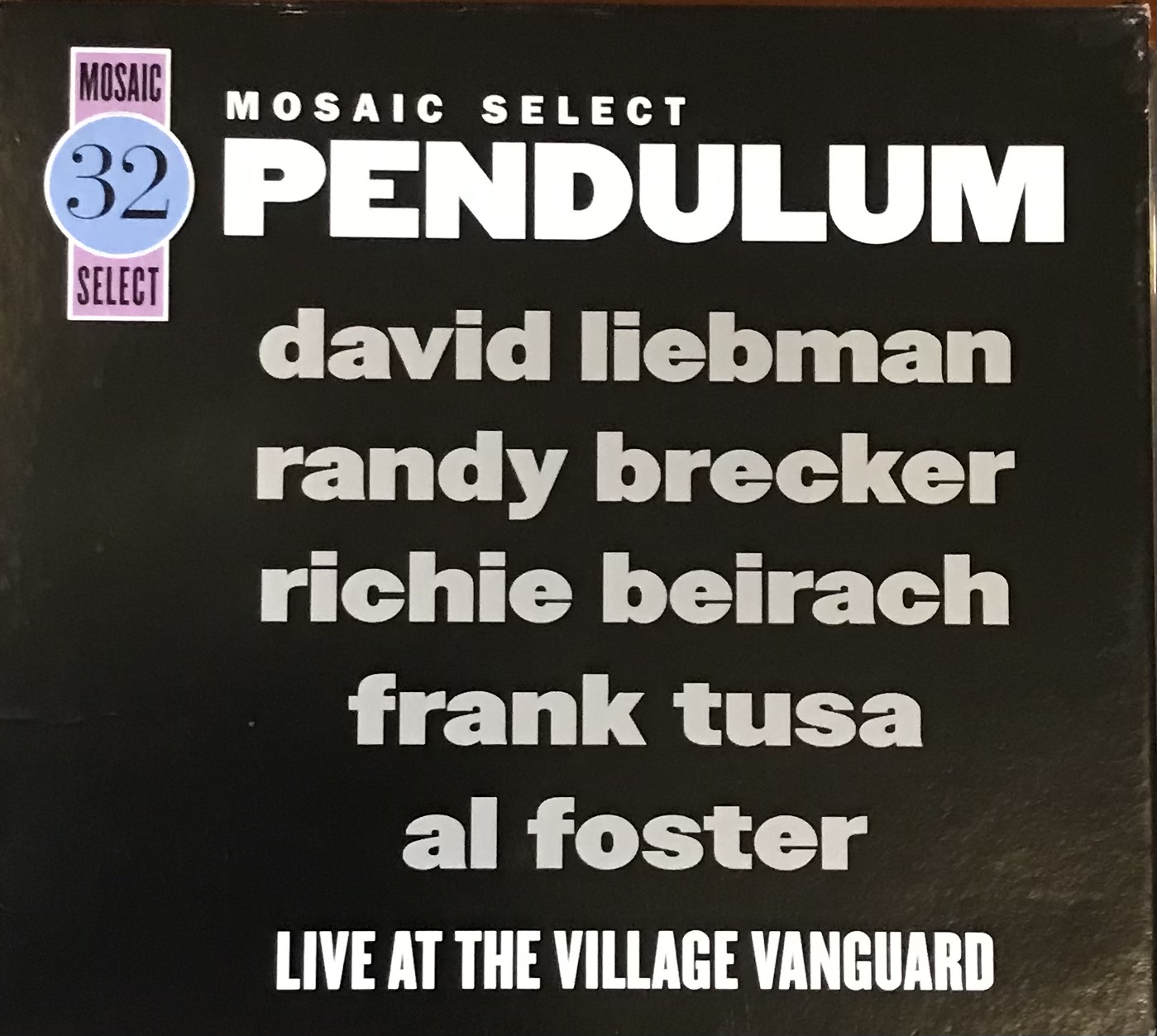

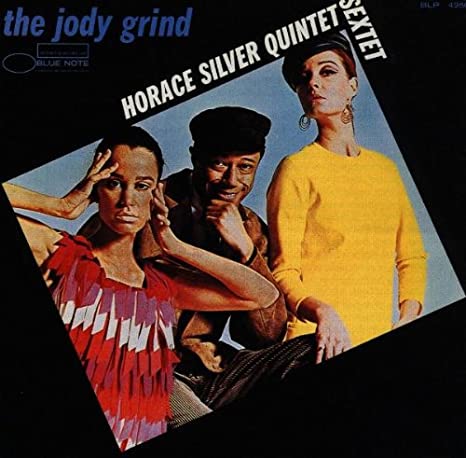

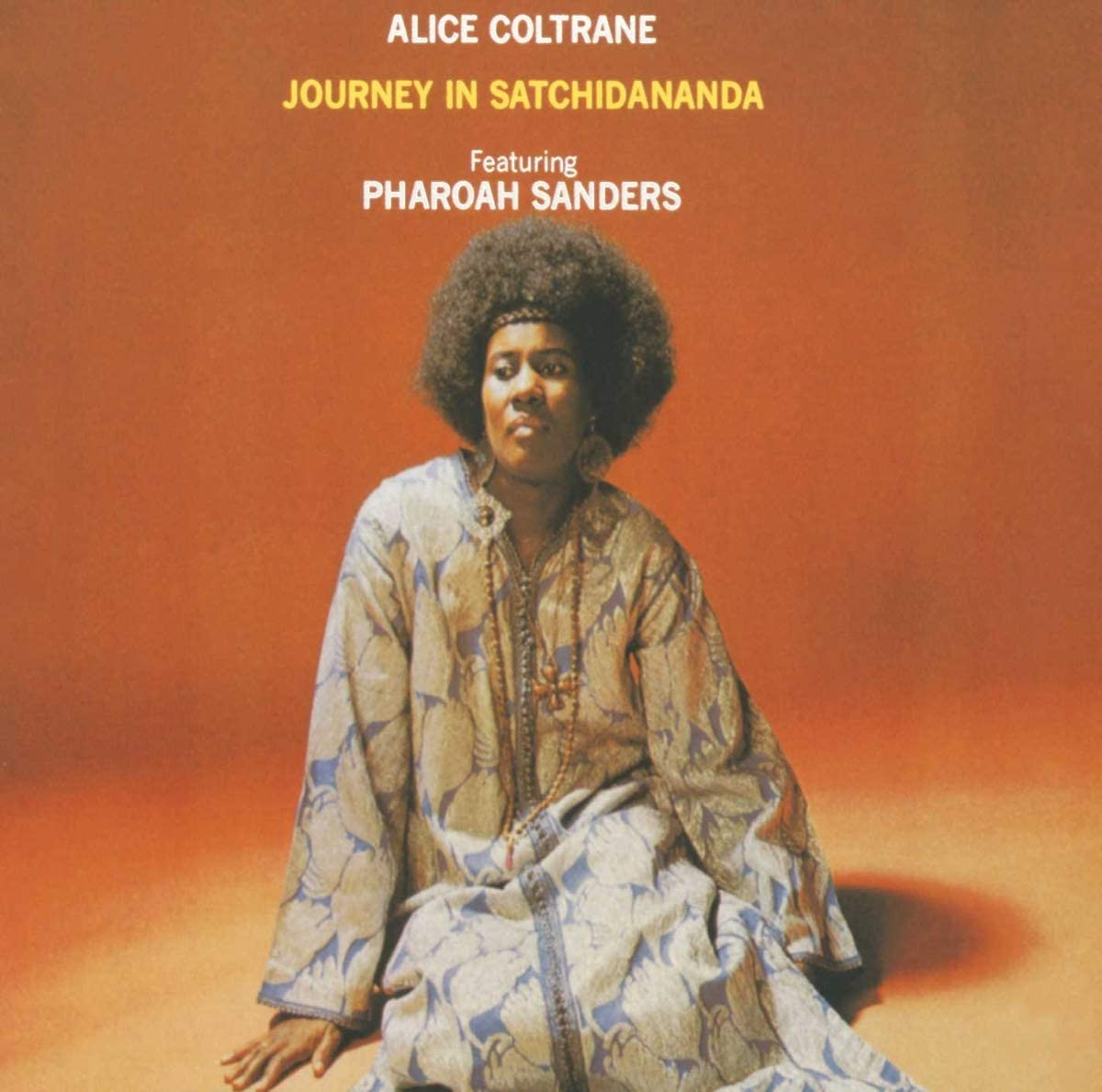

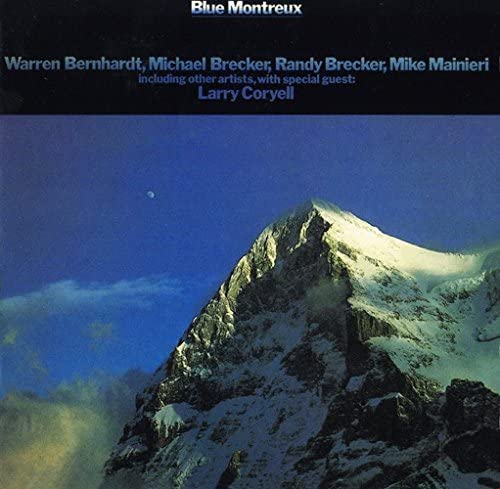

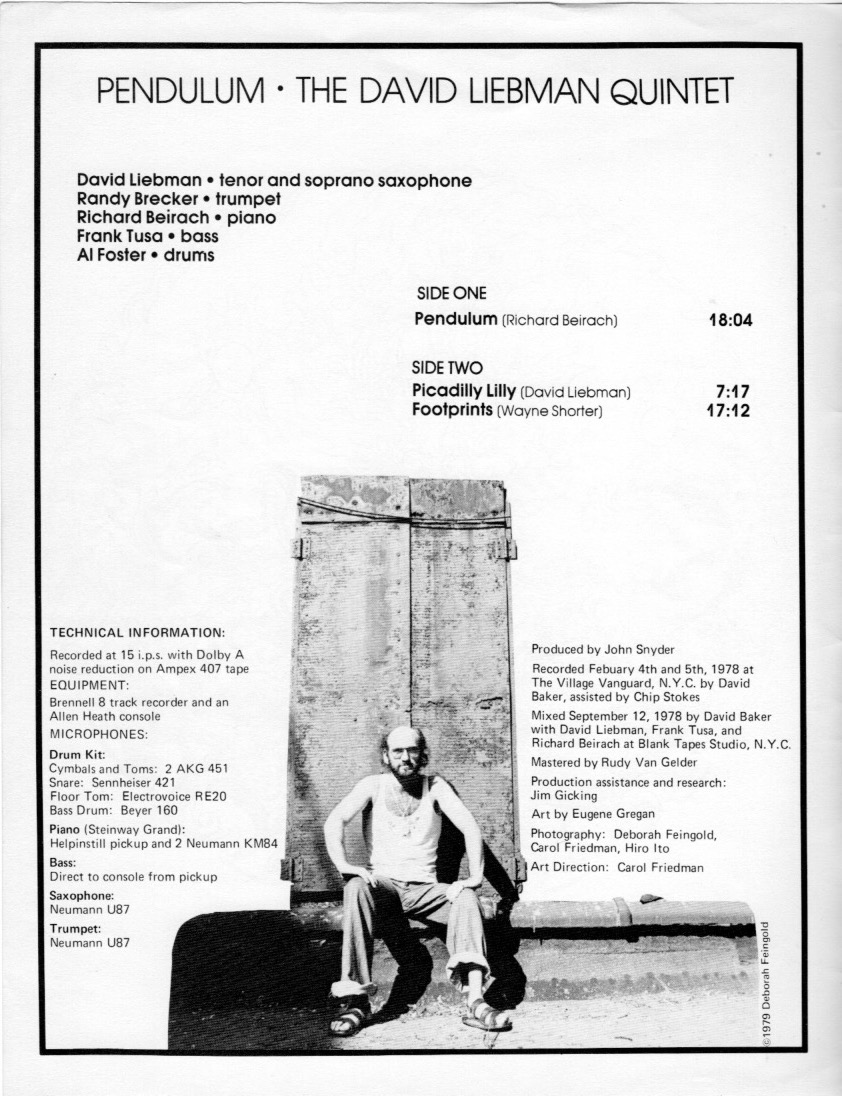

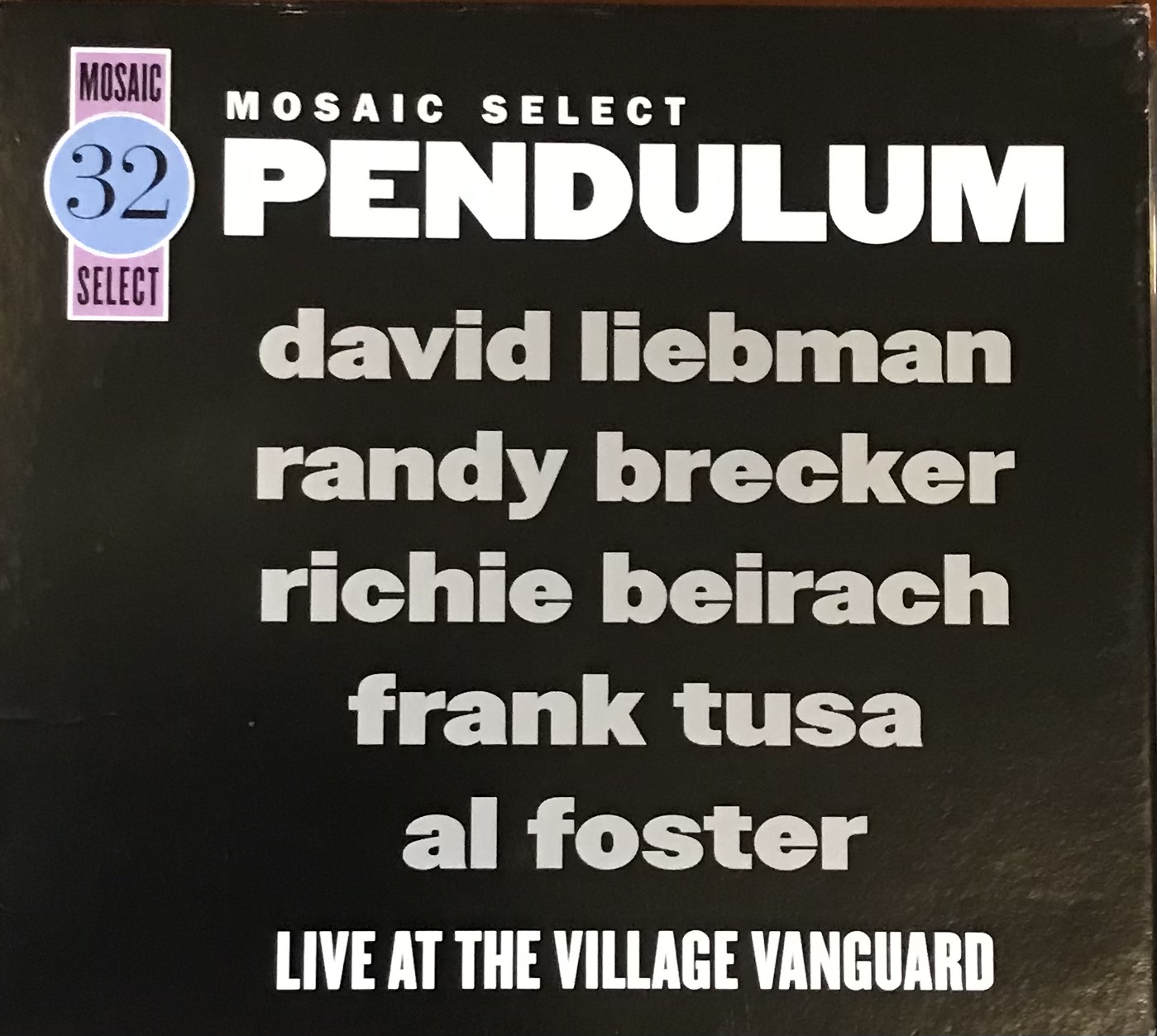

今回はOrnette Coleman 1968年作品「New York Is Now!」を取り上げてみましょう。Elvin Jones, Jimmy GarrisonたちJohn Coltrane Quartetのリズム隊を得て、素晴らしいインタープレイを展開しています。

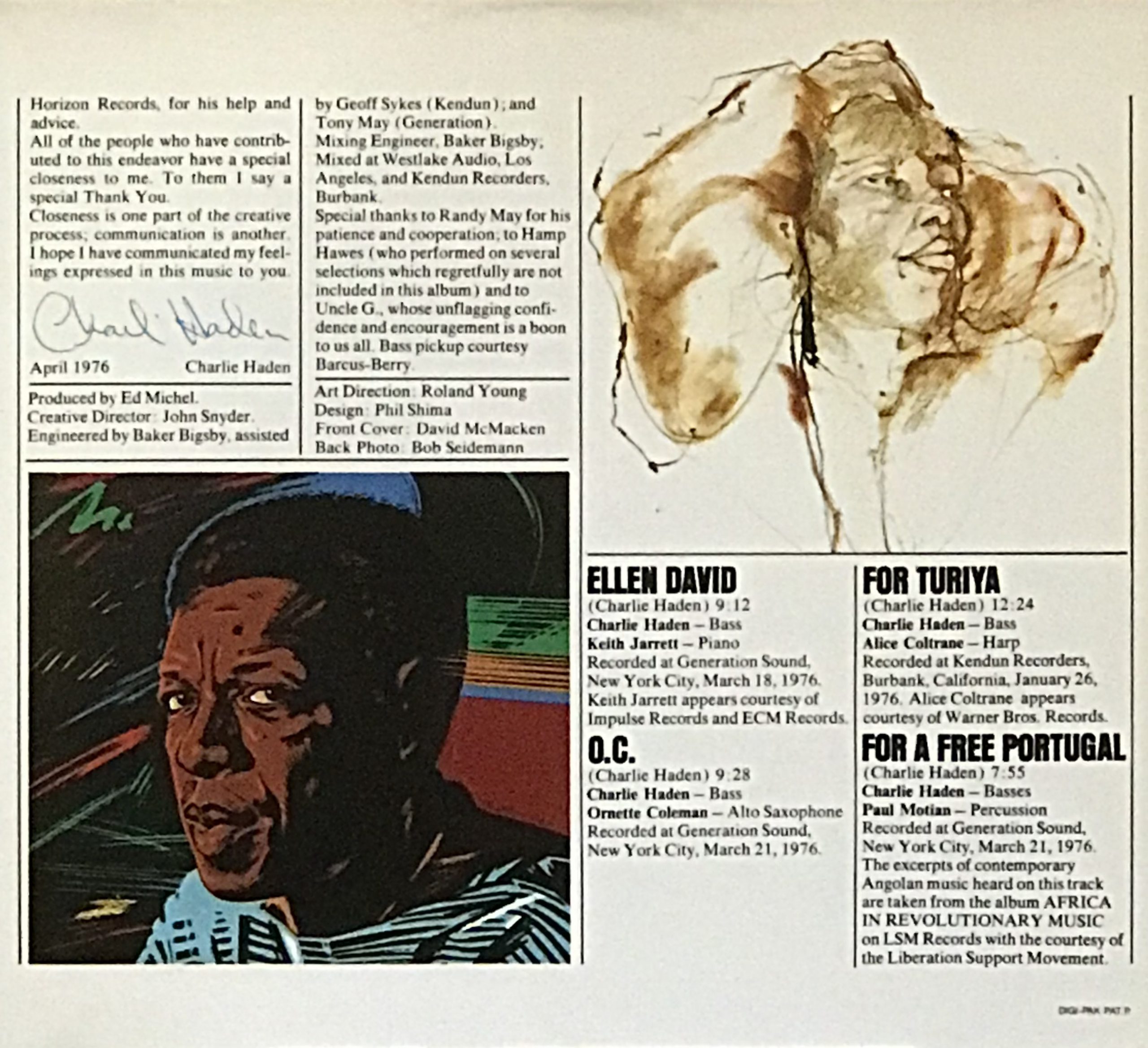

Recorded: April 29 & May 7, 1968 Studio: A&R Studios, New York City Engineer: Dave Sanders Label: Blue Note Producer: Francis Wolff

as)Ornette Coleman ts)Dewey Redman b)Jimmy Garrison ds)Elvin Jones

1)The Garden of Souls 2)Toy Dance 3)Broadway Blues 4)Broadway Blues(Alternate Version) 5)Round Trip 6)We Now Interrupt for a Commercial

本作には同日同じメンバーで録音された兄弟アルバム「Love Call」が存在します。内容的な遜色や残りテイクを寄せ集めた感はなく、コンセプト的にも明確な区別があるようには判断出来ません。2枚組でリリースされても良かったように思います。

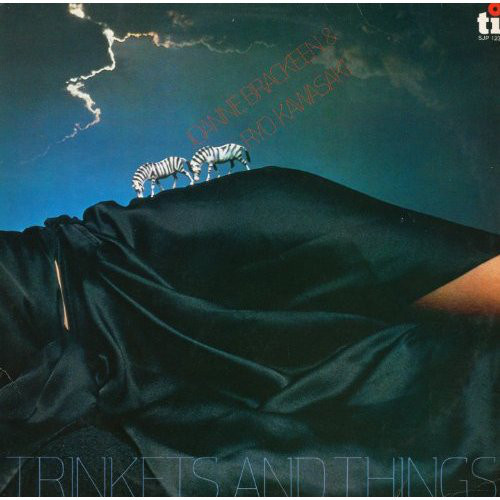

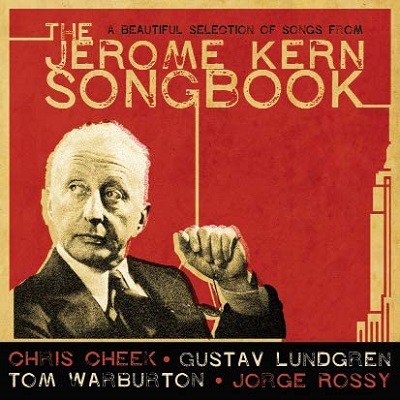

Love Call / Ornette Coleman

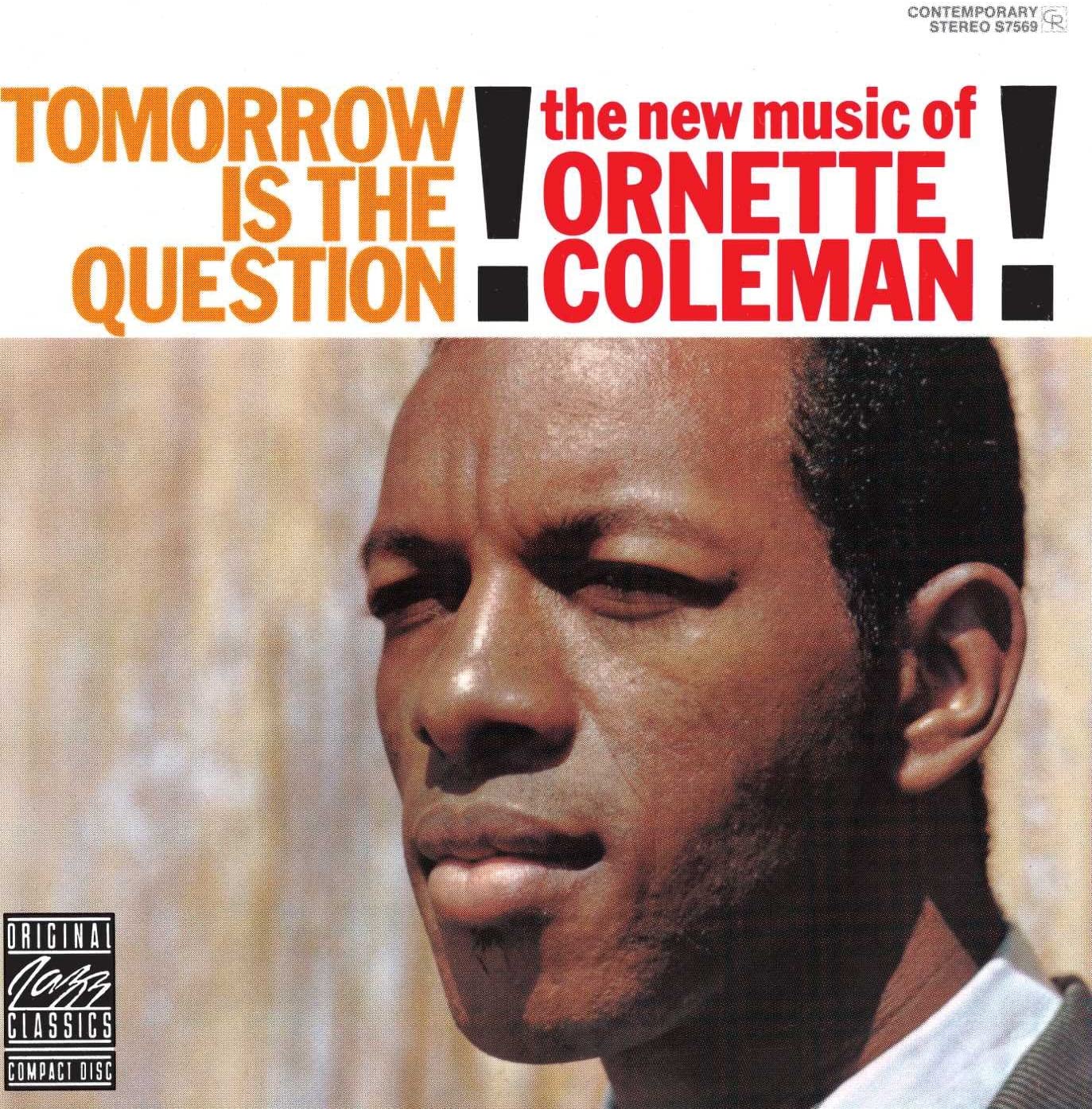

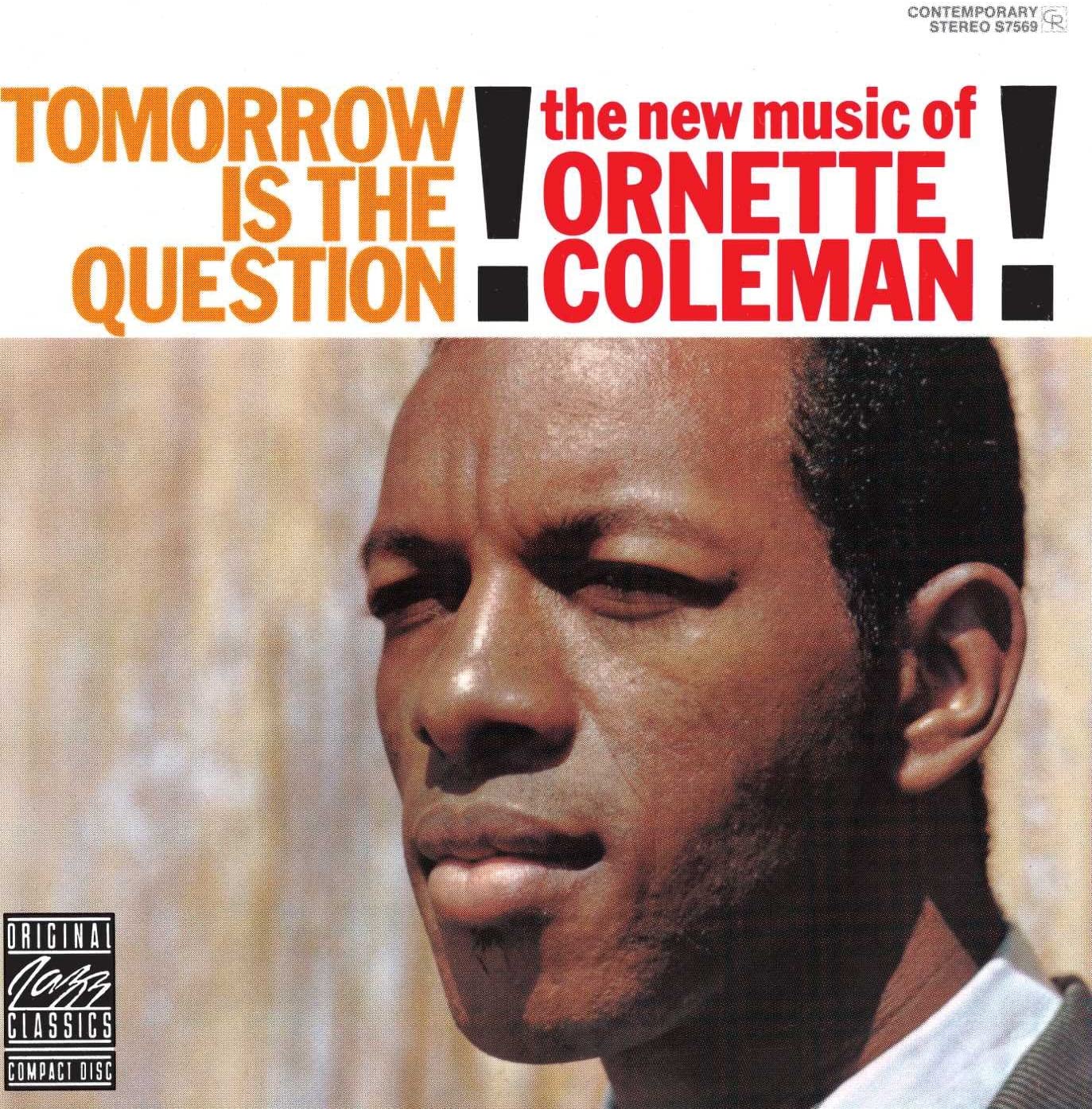

58年「Something Else!!!!」で鮮烈なデビューを行い、ジャズシーンに一石を投じたOrnette、名作60年12月録音の「Free Jazz」でひとつのピークを迎えましたが、その後も数々の問題作を発表し60年代のジャズシーンの牽引役を担いました。

Something Else!!!! / Ornette Coleman

Free Jazz / Ornette Coleman

フリージャズの旗手とされる彼のプレイ・スタイルは多くの論議を呼び、シーンでは賛否両論を巻き起こしました。筆者自身も以前は彼が何を表現したいのか、どのような手法を用いているのか、そしてどのように捉えるべきなのか、皆目見当がつきませんでした。ただ他のプレイヤーと比して訴えかけるもの、説得力には格段の違いを感じていました。

ジャズを長く聴き、演奏者として携わった経験で得た耳を元に、自分なりに分析を試みると、コード進行に対する調性を超越し、例えばアベイラブル・スケール、裏コードや代理コード、テンションといったロジカルな方法論をも排除した(本人に言わせれば異なるのかも知れませんが)、実は真の即興演奏に徹していて、常にフレッシュなラインを構築していたのです。彼自身は自分のプレイ・スタイルの基本はフレーズを吹く事だ、と述べていますが、あの超個性的な音色とニュアンスで演奏されると、フレーズという概念が吹き飛んでしまいます。

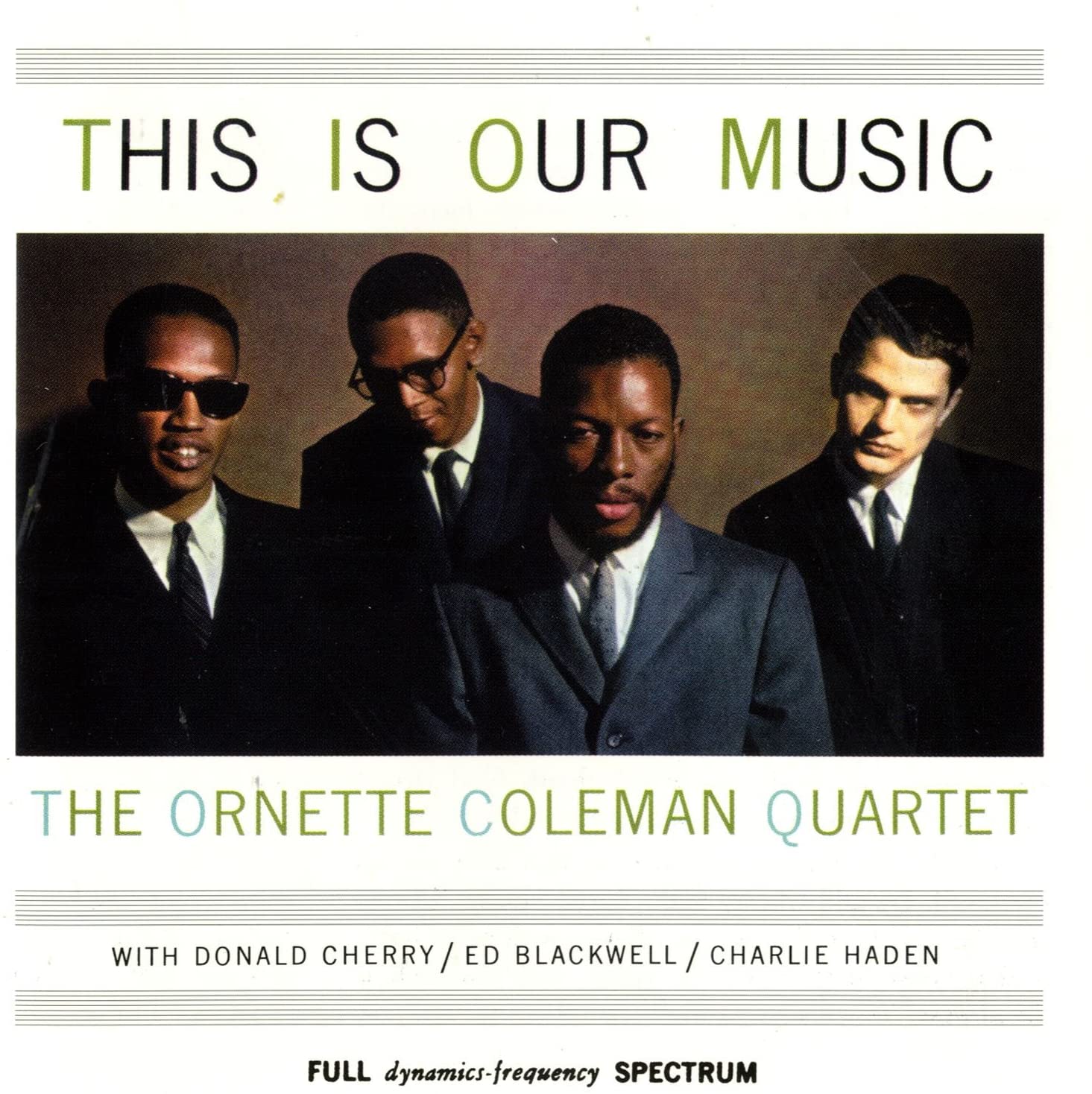

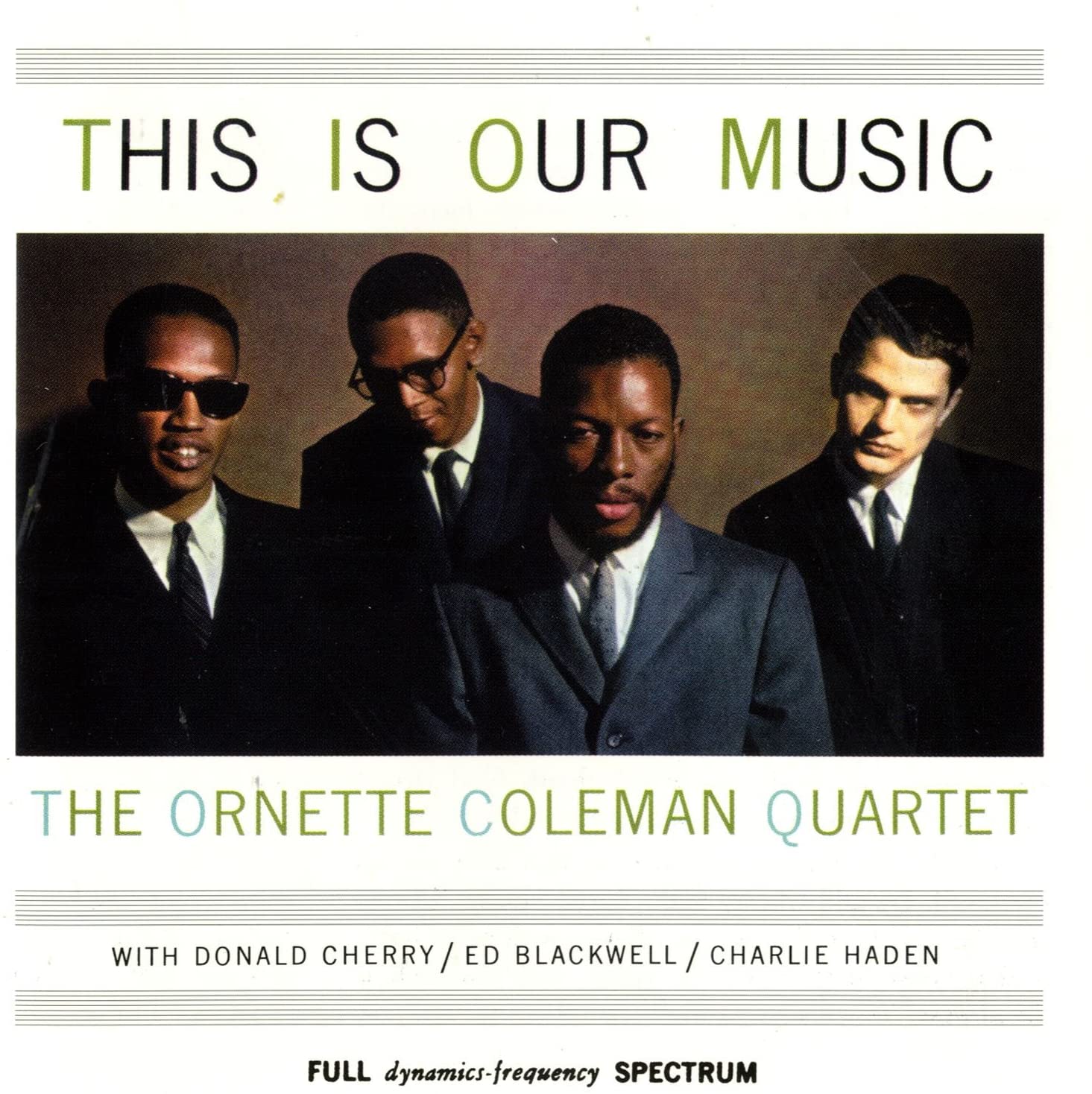

Ornette Coleman

彼の特徴の一つはフリーフォームであっても、タイムのキープ感がずば抜けており、リズムを外したり見失う瞬間は殆ど存在しない事です。フリー=リズムが無いと解釈されがちですが、Ornetteに関してそれは誤りです。良い例を挙げれば「Free Jazz」でCharlie Haden, Scott LaFaro, Billy Higgins, Ed Blackwellらのダブル・リズムセクションが繰り出す、端正でスインギー、かつディープなリズムに対し、大きくリズムを捉え、見事なタイム感で演奏しています。

後年彼は「ハーモロディクス理論」を唱えました。72年4月録音リーダー作「Skies of America」のライナーノーツに初めて具体的な記述が掲載されており、当作はその手法を用いて演奏されたそうです。ミュージシャンによる音楽理論としてはGeorge Russellが唱えたLydian Chromatic Concept(LCC)が存在します。以前Russellの弟子(Russellが認定した師範代でなければ、LCCを教えることは許されないそうです)である米国人から、彼がピアノを弾き、自分もサックスを演奏しながらLCCのレクチャーを受けたことがあります。「あらゆる音使いの正当性」「どのような音を使っても良い」ことを理論的に解明していたようなのですが、僕の理解力を超えたところで話が進んでいました。「ハーモロディクス理論」についても自分は勉強不足で、残念ながら補足説明をする事は出来ません。

Skies of America / Ornette Coleman

Ornette出現後に雨後の筍のごとく現れた前衛サックス奏者たちの中には、彼の模倣を行いつつも何処か勘違いし、個性を曲解した音色で、意味があるとは思えない音符を吹き散らし、肝心なリズムを蔑ろにしていました。しかしOrnetteは言ってみれば自分の演奏に対し常に責任を持ち、音楽の3要素(リズム、メロディ、ハーモニー)を彼なりに遵守していたと考えています。Free Jazzというカテゴリーの中でしっかりと!確実に!

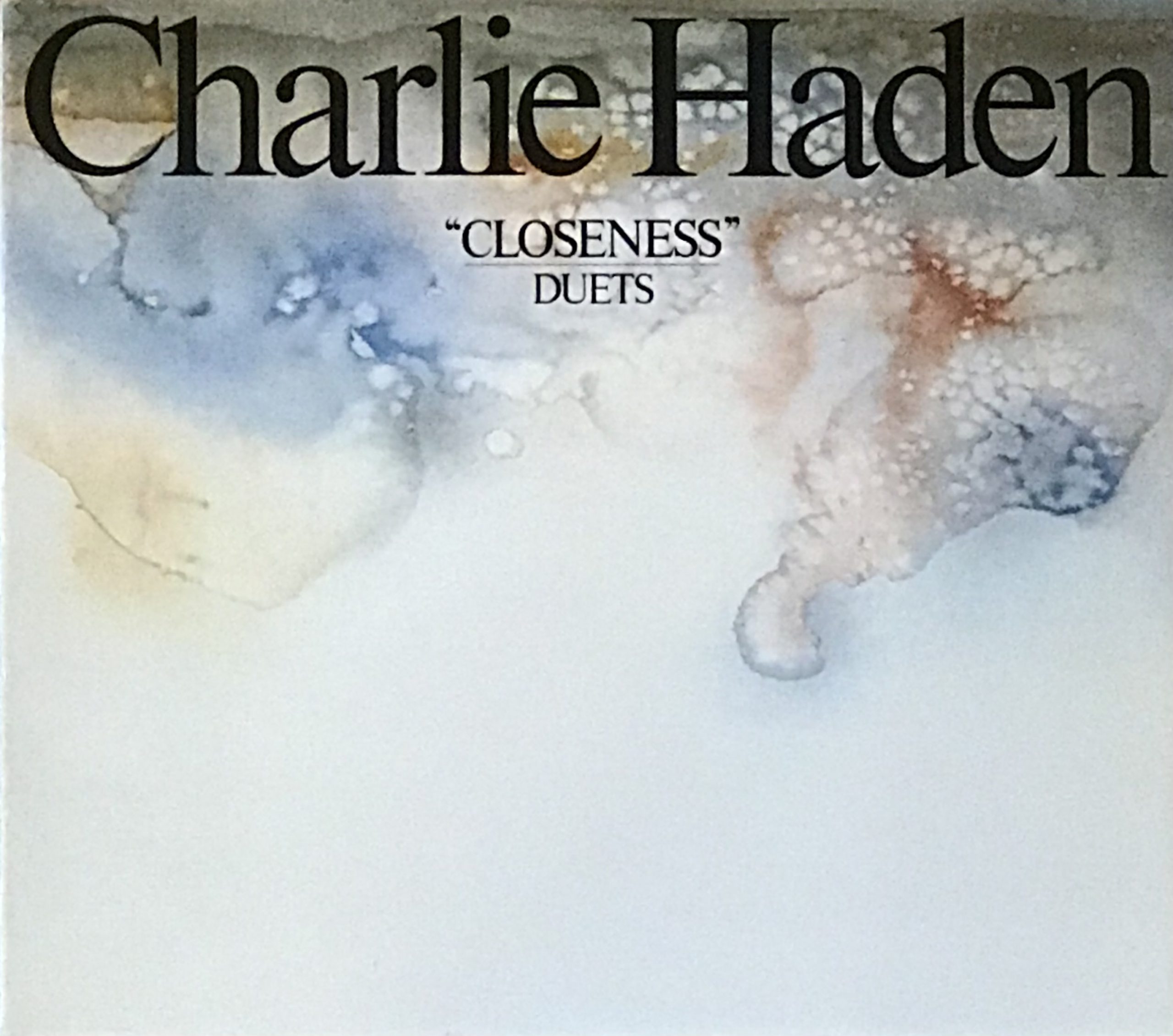

リズムをキープする事に対するこだわり、またメロディという点ではあまりにも独創的ではありますが彼なりの美学を遂行し、ハーモニーに至っては他の追従を許さない境地でサウンドさせています。そのハーモニーという観点ではCharlie HadenのベースラインがOrnetteのプレイに瞬時にして確実に寄り添い、ジャズ史上あり得ない次元でのインタープレイを行なっていました。具体的には彼が吹くフレーズに於ける和声や和音を即座にキャチし、ベースラインで対応するのです。意外性を伴ったプレイが頻繁に現れるOrnette、さぞかしアプローチするのに骨が折れた事と思いますし、彼を心から尊敬するHadenにとっては試練であり、修行の場でしょう、しかし究極Hadenにとっては至福の時だったに違いありません!

ごく初期には彼のバンドにピアニストが参加しましたが、以降はピアノレスの編成でプレイし続けました。Ornetteの吹くラインに、より自在性を持たせる事が主眼ですが、コードワークはtoo muchで、彼にとっては束縛になるゆえでしょう。Hadenは彼の良きパートナーとして音楽的に提携し合い、優れた演奏を数多く残しています。

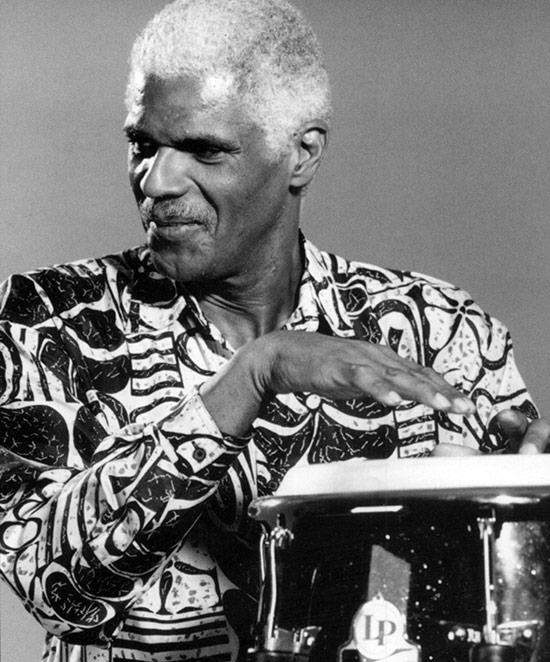

Charlie Haden

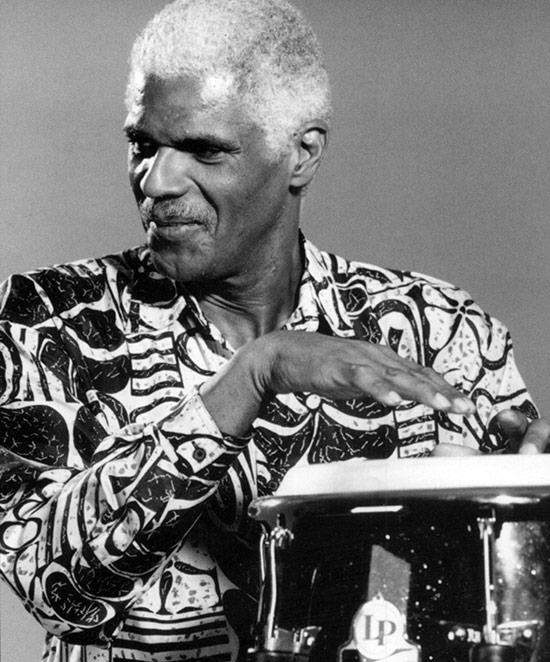

本作に於いてHaden的役割を演じるのがElvin Jonesです。多くのセッションで彼のドラミングがバンドを活性化させ、推進力を発揮して演奏のクオリティを高めました。同時にメロディやリズムを彩るカラーリングを巧みに施すと言う、アーティスティックなプレイを展開し、彼が参加したアルバム全てが名作の域に達していると言って過言ではありません。総じて伴奏者としてのElvinのドラミングで右に出る者は存在しないのです。

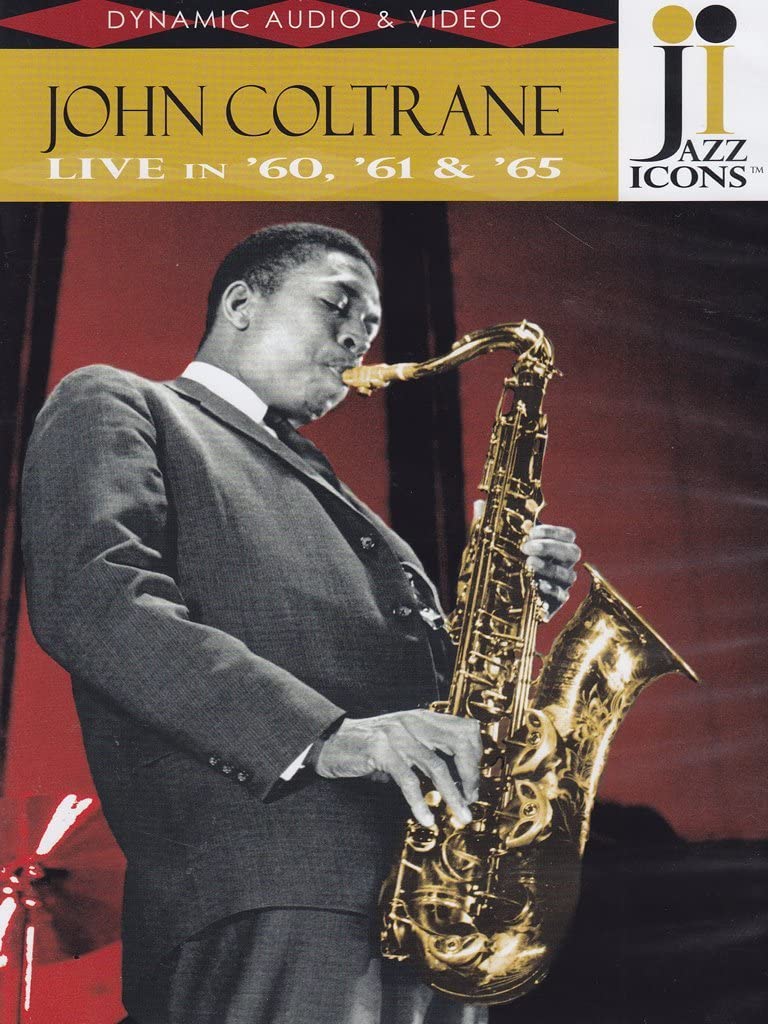

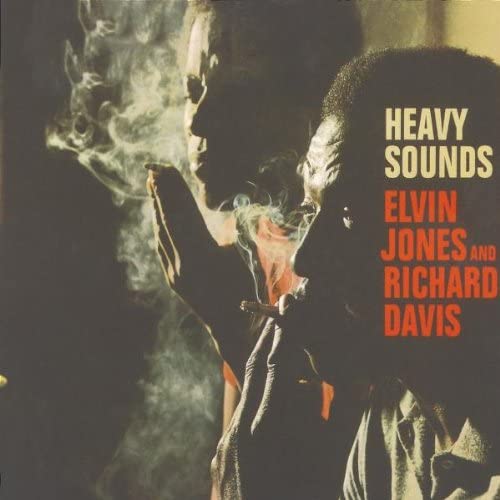

65年9月録音の作品「Live in Seatlle」を最後にJohn Coltraneの元を離れフリーランスとなり、以降彼との共演はありませんでしたが67年7月17日、わずか40歳で夭逝したColtraneへのトリビュート、ないしはその音楽的継承を果たすべくJimmy Garrison(彼はColtraneバンドに最後まで在籍していました)とのコラボレーションを再開し、Joe Farellを迎え本作と殆ど同じ頃、68年4月同じコードレストリオで「Puttin’ It Together」を録音します。

Puttin’ It Together / Elvin Jones

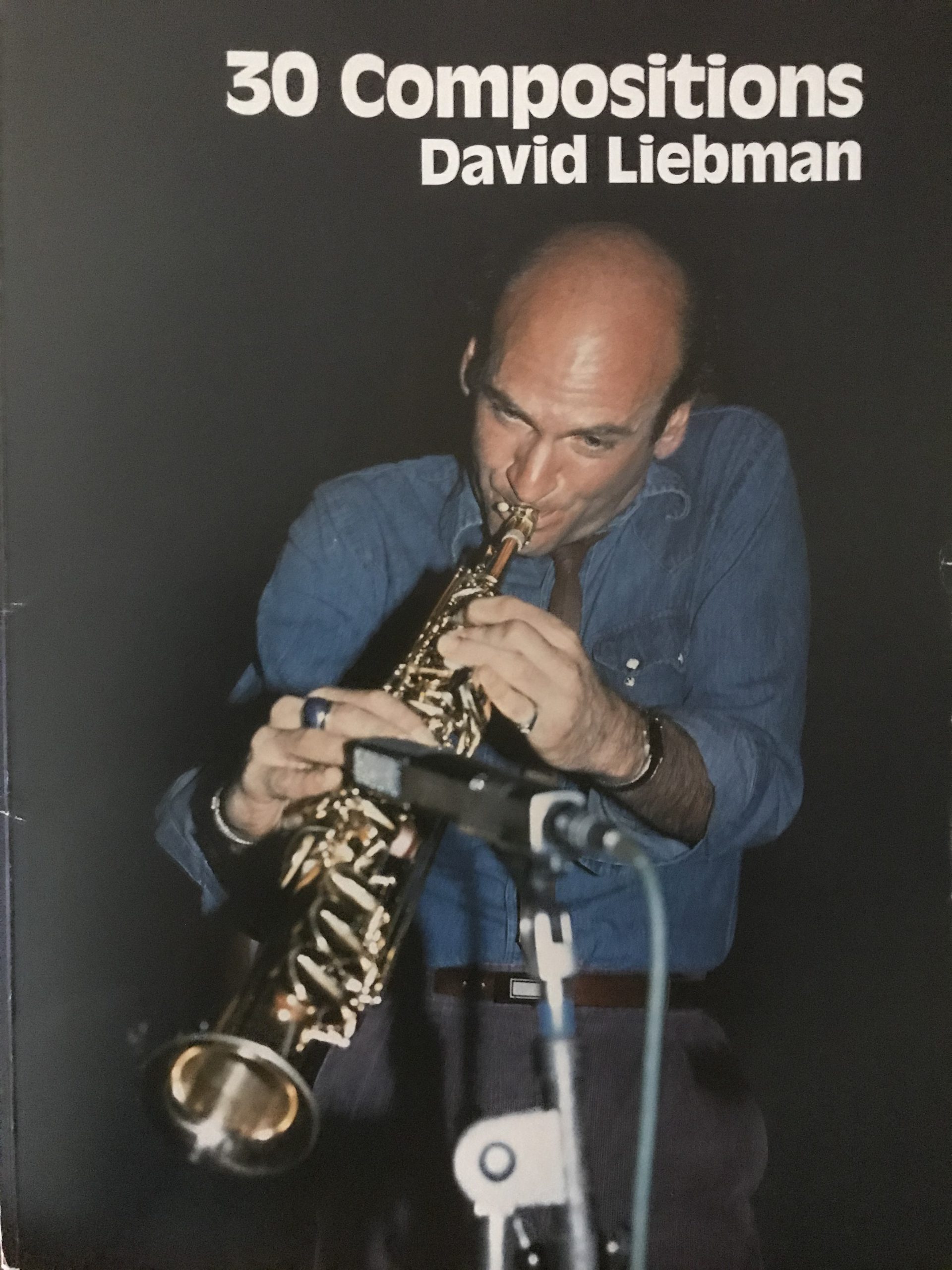

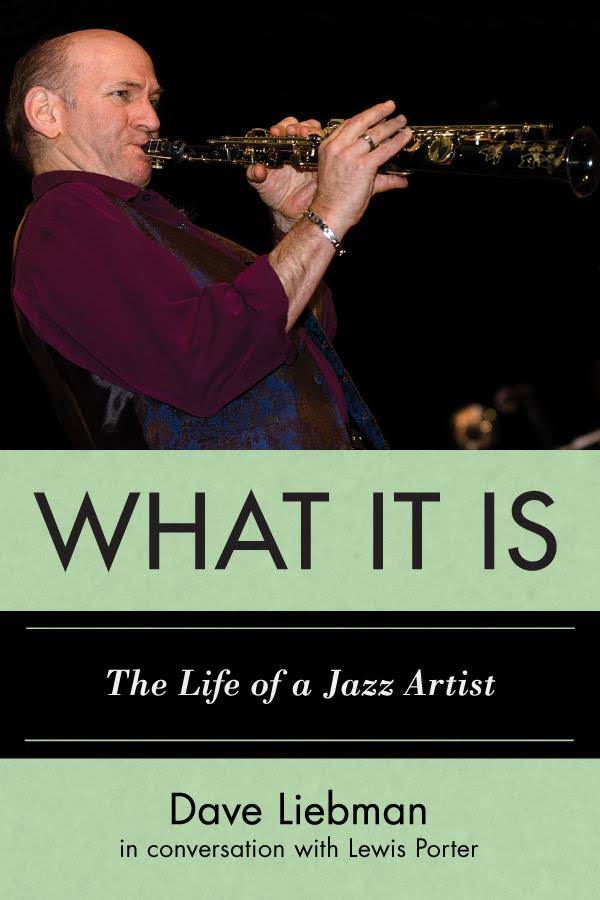

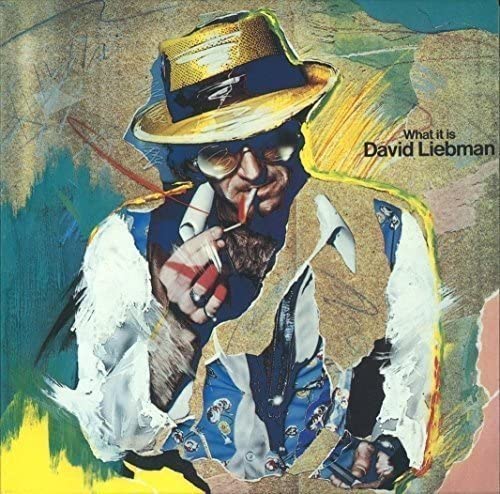

その後もピアノレス編成が基本でリーダー活動を行い、Dave Liebman, Steve Grossmanたちテナーサックスが2管に増員されたカルテットで、彼の傑作ライブアルバム「Live at the Lighthouse」を72年9月9日(彼の45歳の誕生日です!)録音します。

Elvin Jones Live at the Lighthouse

タイム感、グルーブ感、スイング感、シャープでたっぷりとしたシンバルレガート、一聴Elvinの演奏と即断できる彼のプレイは、フロント奏者との絡み具合に真骨頂を発揮します。とは言え常に寄り添いつつ演奏を鼓舞するわけではなく、端正なレガートとスネアのアクセントのみに徹し、ビートを繰り出すだけで、無反応の放置的(笑)演奏に終始する場合もあります。フロント奏者のコンセプトや意向、ソロのラインが醸し出すサウンドから判断しているのかも知れません、ですがこの時のシンプルさにもElvinの美学がふんだんに散りばめられ、3連符を主体としたビートと、他のドラマー誰も持ち合わせない、ずば抜けたポリリズムのセンス、そしてスピード感が堪りません!こちらではLee Konitzの作品61年8月録音「Motion」を挙げたいと思います。

Motion / Lee Konitz

本作の聴きどころのひとつはOrnetteとElvinのコラボレーションです。Garrisonというベスト・パートナーを得たElvinは躊躇という文字を辞書から消し去ったかの如く縦横無尽に、大胆にOrnetteに寄り添い、音楽を構築しています。

それでは演奏内容について触れて行きたいと思います。1曲目The Garden of Souls、メンバー全員によるゆったりとしたルパートのテーマ奏、Garrisonはアルコでサポートします。ここでは芒洋としてはいますが、しっかりとしたメロディが存在し、Ornetteがコンダクトしながら進行しているように聴き取れます。その後Ornetteのフレージングに合わせてElvinが徐にミディアムテンポでシンバルレガートをプレイし、アルトソロが始まります。脱力しつつも気持ちの入ったプレイは、独特のラインを演奏しながら内面に湧き起こる衝動を起爆剤として徐々に展開して行きます。同じサック奏者の観点として、指クセやお決まりの音使いを極力排除して臨んでいると推測できます。そうで無ければマンネリに陥り、自身もインプロビゼーションに入魂できず、演奏のフレッシュさをキープする事は困難です。

Ornette Coleman

Garrisonも次第に演奏に参加しますが、ドラムのフレージングに煽られるかのようにリズム・モジュレーションが行われ、ベースが率先しテンポアップします。Elvin, Garrisonのグルーブ感の素晴らしさと言ったら!引き続きOrnetteのラインに反応するElvin、はたまたその逆もありつつ一つのピークを迎えた後、Ornetteがクールダウンするのに呼応し再び元のテンポに戻ります。当初からのお約束ごとだったのか、自然発生的なインタープレイか、スリリングです!再びOrnetteが仕掛け、再度テンポがアップします。この際のGarrisonの弾くラインの見事さ、加えてElvinのバスドラム連打の凄み、Ornetteのフレーズに確実に応えるElvin、そして更なるテンポアップをGarrison仕掛けますが、これは一瞬にしてElvinに却下されたようです(笑)。落ち着きを取り戻したかのように三位一体がしばらく継続され、その後行われる倍テンポにての演奏、Ornetteのプレイを一音たりとも聴き逃さないリズム隊の真剣さを痛いほど感じます。それにしてもここで聴くことの出来るOrnetteのフレージングの独特さ!そしてアクセントの位置にもオリジナリティを認める事が出来ます。Elvinの締めフレーズで一度収束し、ミディアム・スイングでブルージーな音使い、続いて明るい7th的フレージングの最中でGarrisonが弾き始めたラインに、Elvinが更なる速いテンポでレガートを叩き始め、グルーブが安定し始めるとしばしElvinの猛攻、そして再びクールダウンが訪れます。OrnetteのモチーフをキャッチしたElvinが倍テンポでレガートし、Garrisonがon topでリズムを刻みます。ここで認められるOrnetteのレイドバックしたプレイには、リアル・ジャズマンとしての本質を垣間見ることができます。音楽の森羅万象が行われたが如き、その後フェルマータし短いドラムソロが行われますが、謎の雄叫びが突如として現れます!Dewey Redmanがそれまで行われたOrnetteワールドを一新すべく、テナーサックスのベルをオンマイクにし、声を交えながらブロウしているのです。

Dewey Redman

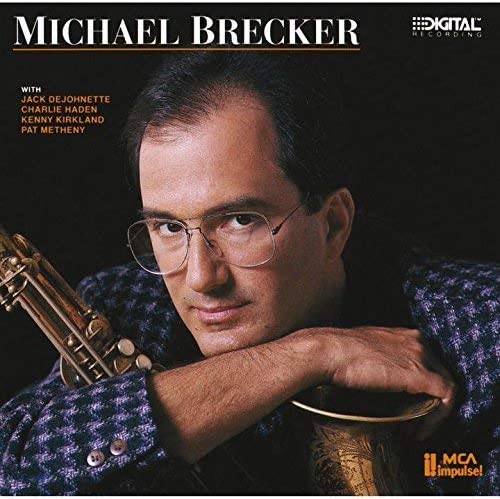

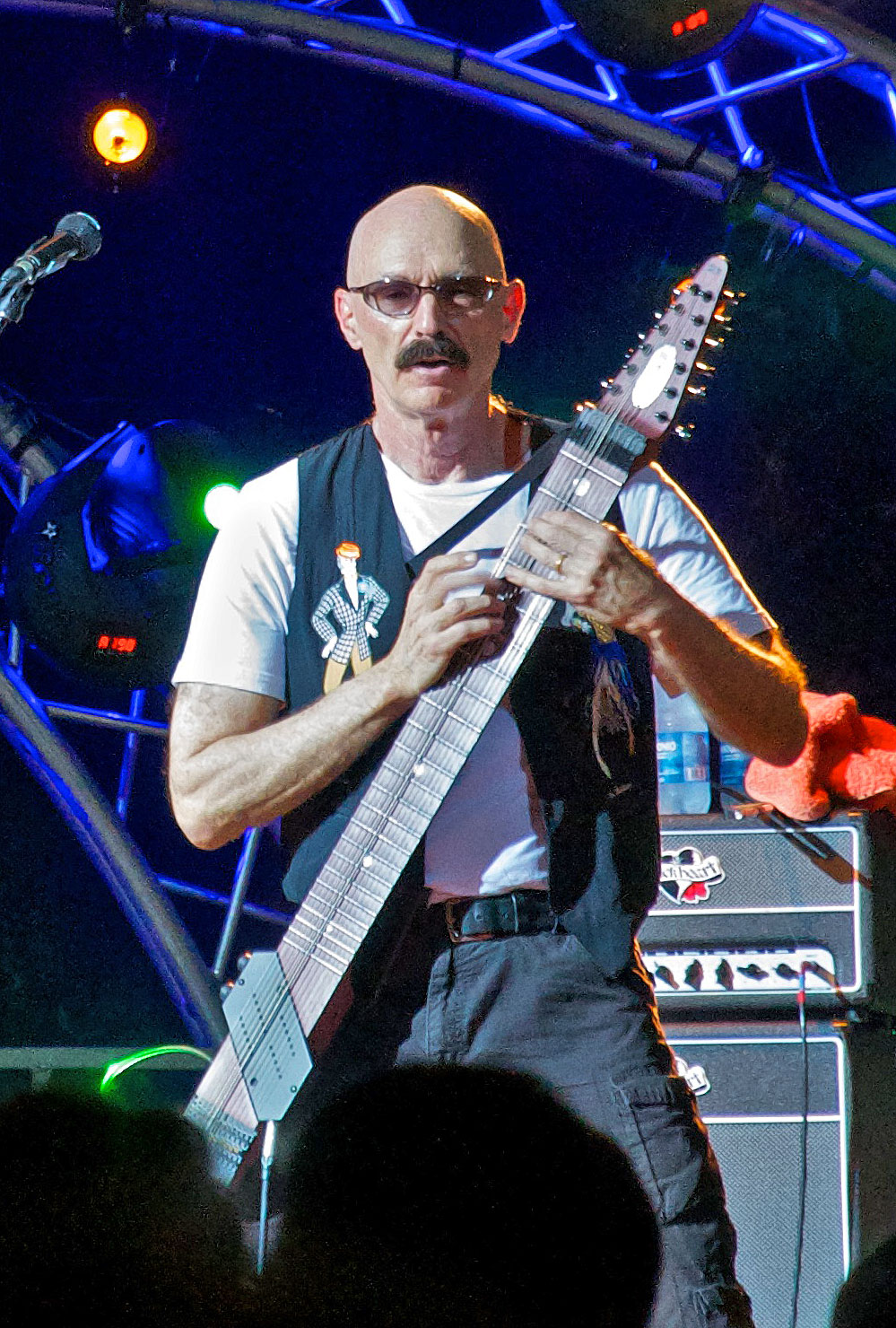

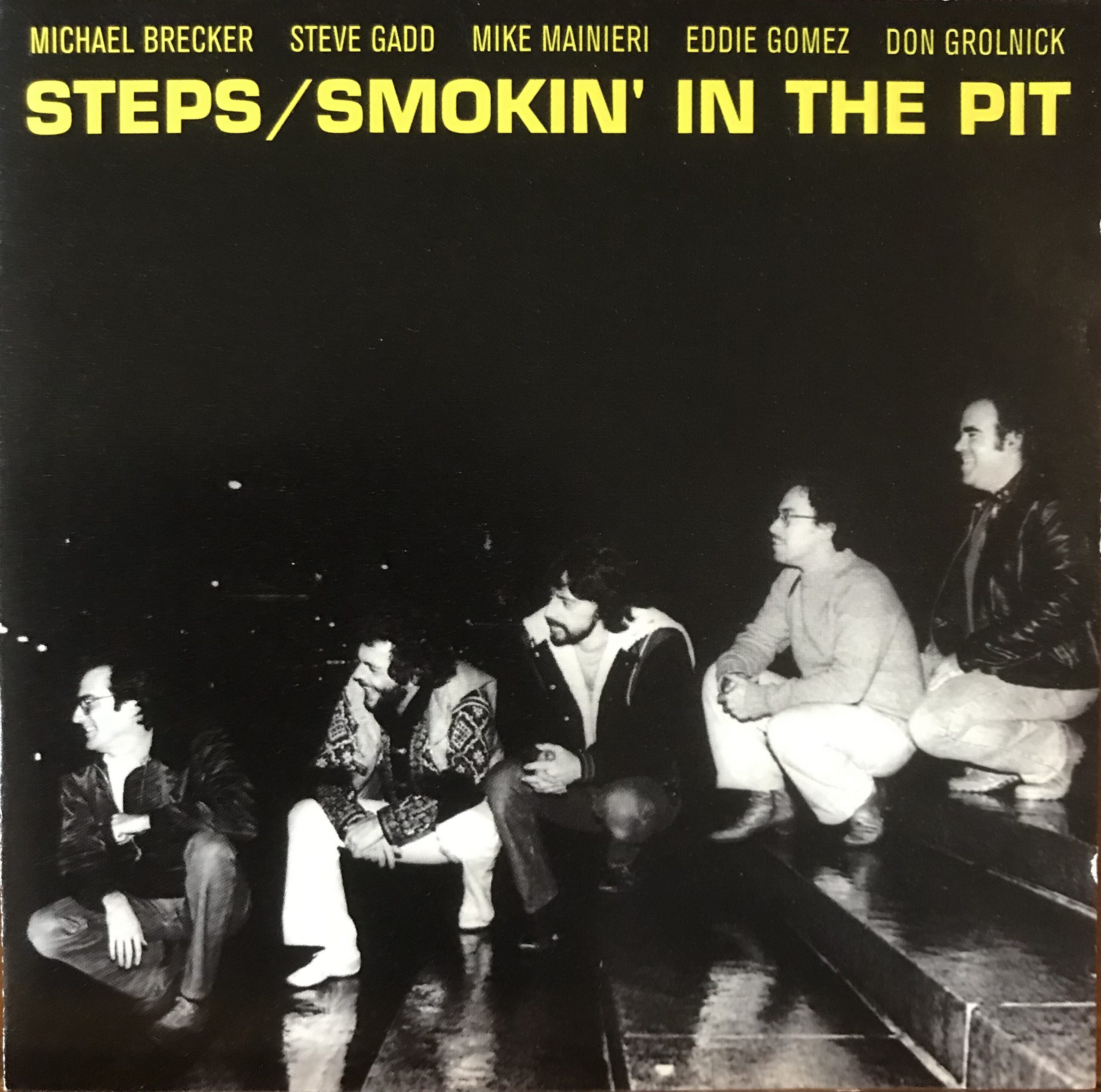

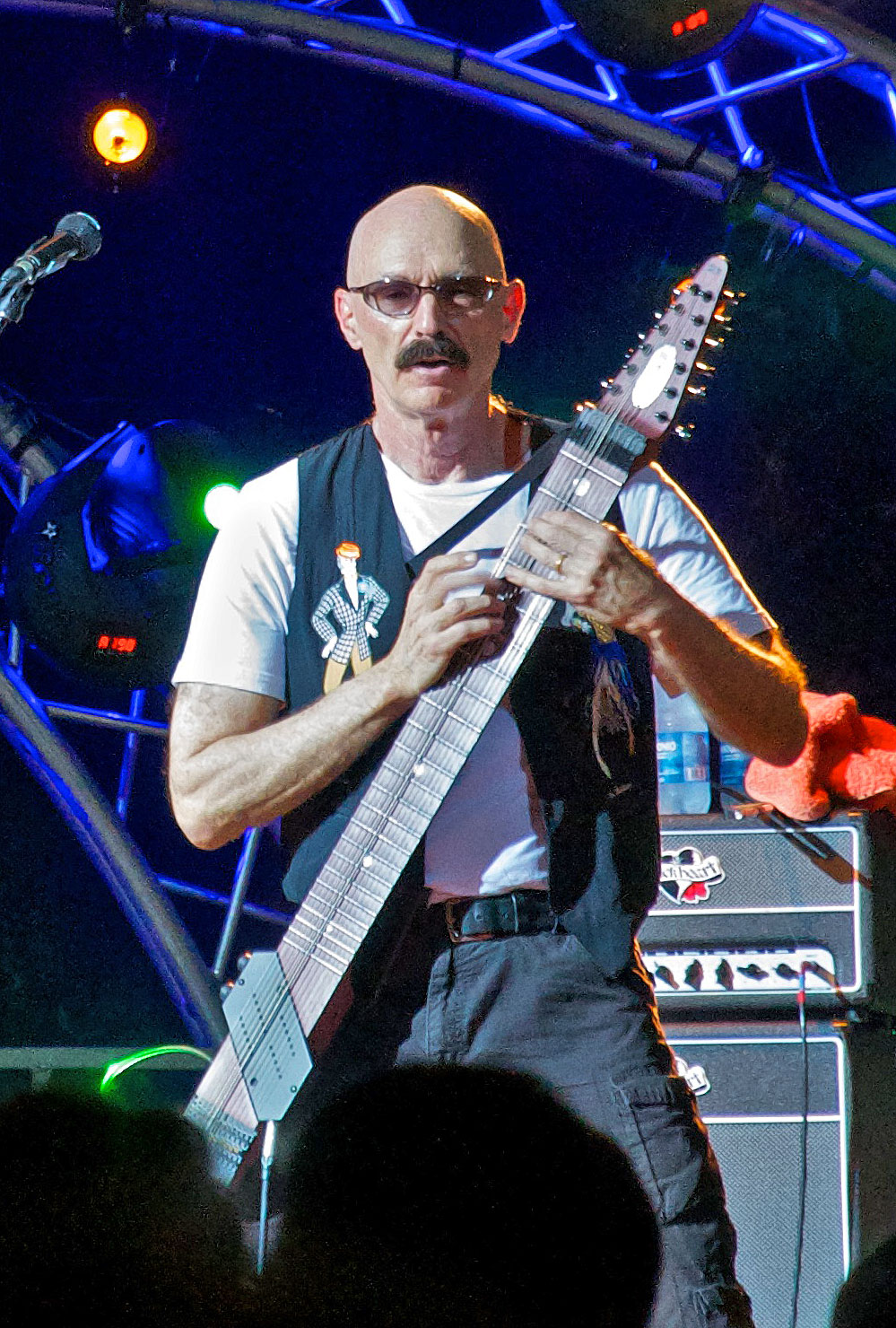

あれだけの世界をOrnetteに構築されては、特殊技法や離れ業を駆使しなければ自身の存在感を誇示する事は出来ません(笑)!自己主張が強いのはミュージシャンの常、そう言えばPat Methenyの名作「80/81」の欧州ツアー時のプライベート録音では、Methenyや相方のテナーサックスMichael Breckerのプレイに負けじとばかりに、Redmanはひとり延々とソロをプレイしていました(汗)!

80/81 / Pat Metheny

ミディアムテンポに乗りながらのソロ、途中Elvinが倍テンポでレガートし始め、Garissonが追従します。Redmanのフリークトーンに呼応しElvinが連打します。Ornetteとは異なり、フレーズのラインを用いずにフリーフォームを表現しているようです。ほど良きところ、これ以上は蛇足になりかねないと言う所でラストテーマに入ります。エンディングではGarrisonのアルコが、見事に展開されたインタープレイの世界を名残惜しむように、独奏を続けます。

Jimmy Garison

2曲目Toy DanceはいかにもOrnetteらしいテーマを有する、どこか楽しげなナンバー。2管のメロディは本来ユニゾンだと思われますが、微妙にずれたりハーモニー(?)に聴こえたりするのはアレンジなのか、たまたまなのか、ラフに演奏し揺らぎを念頭に置いているのか分かりませんが、寧ろディレイ的な効果から音の厚みを感じさせます。

先発Ornetteは奇想天外でイマジネイティブなフレージングを駆使し、音量の大小も操り、レスポンスを踏まえてリズム隊との会話を楽しんでいるかのようです。彼の吹く8分音符は的確なタンギングが必ず施され、その結果リズムのメリハリが付けられており、その点では伝統を踏まえたジャジーな奏法と言えます。

続くドラムソロはいつものElvinなのですが、Ornette的なリズムのアクセントを踏襲したフレーズも聴かせていて、継続した流れを感じさせます。

続くRedmanのテナーソロは極太な音色と付帯音の豊富さで存在感を示しますが、8分音符にあまりタンギングが施されないためにエッジが効かないレガート感が強く、またリズムもOrnetteに比してラッシュし、前のめりな音符の位置からもリズムの提示度合いが希薄です。この二人の音楽的コンビネーションにはいろいろな捉え方があるように思いますが、Ornetteの「正統派ぶり」を逆に際立たせているとも感じました。

Elvin Jones

3曲目はOrnetteの代表的ナンバーBroadway Blues、本作タイトルともリンクしています。オーソドックスな中にも斬新な感覚が導入された佳曲、Methenyは前述の「80/81」欧州ツアーでもレパートリーとして取り上げていましたが、そもそも彼の75年録音初リーダー作「Bright Size Life」にて次曲Round Tripとを2曲カップリングした形で演奏しています。この2曲をデビュー作で取り上げるMethenyはかなりのOrnetteフリークに違い無いでしょう!

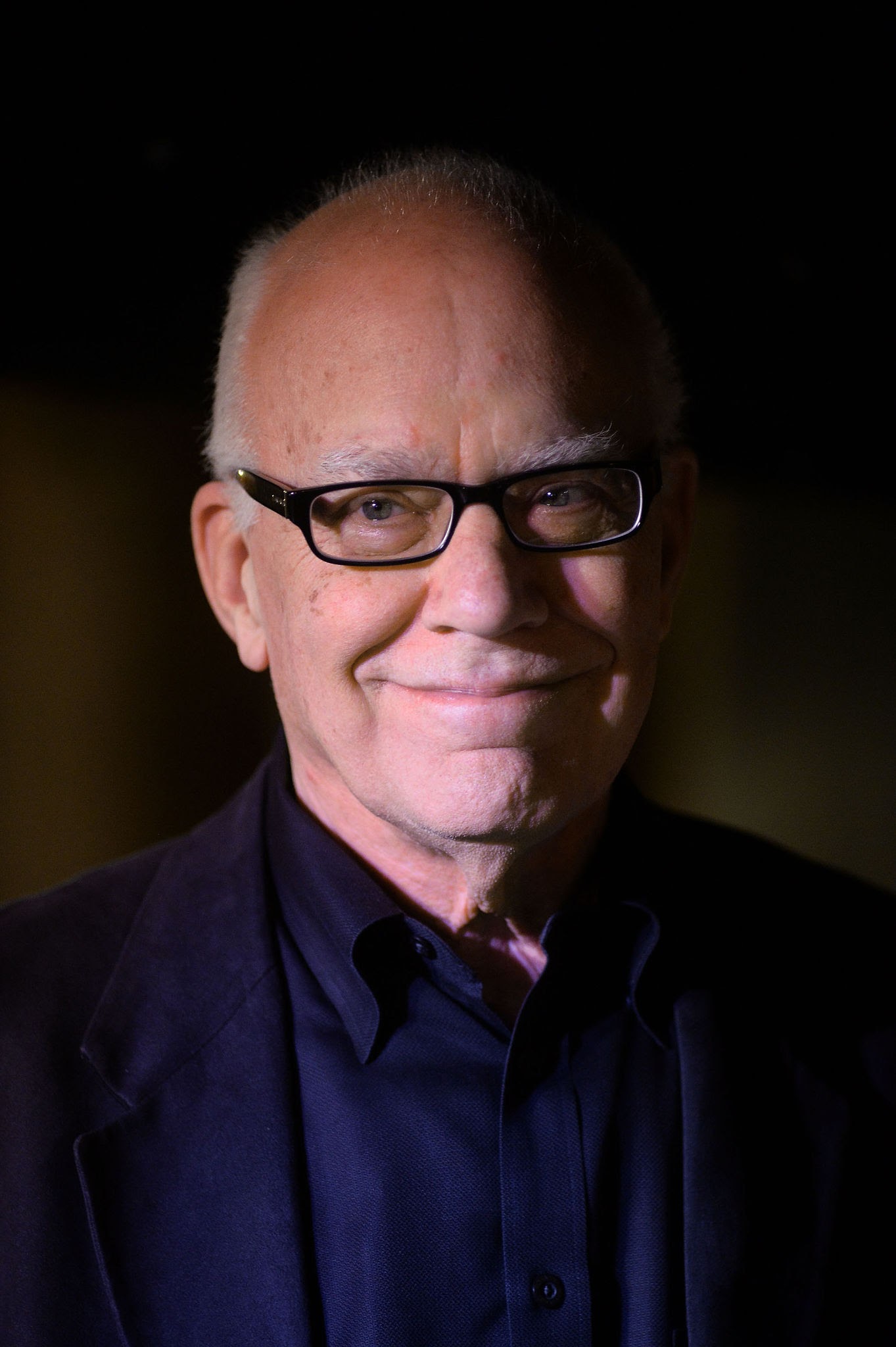

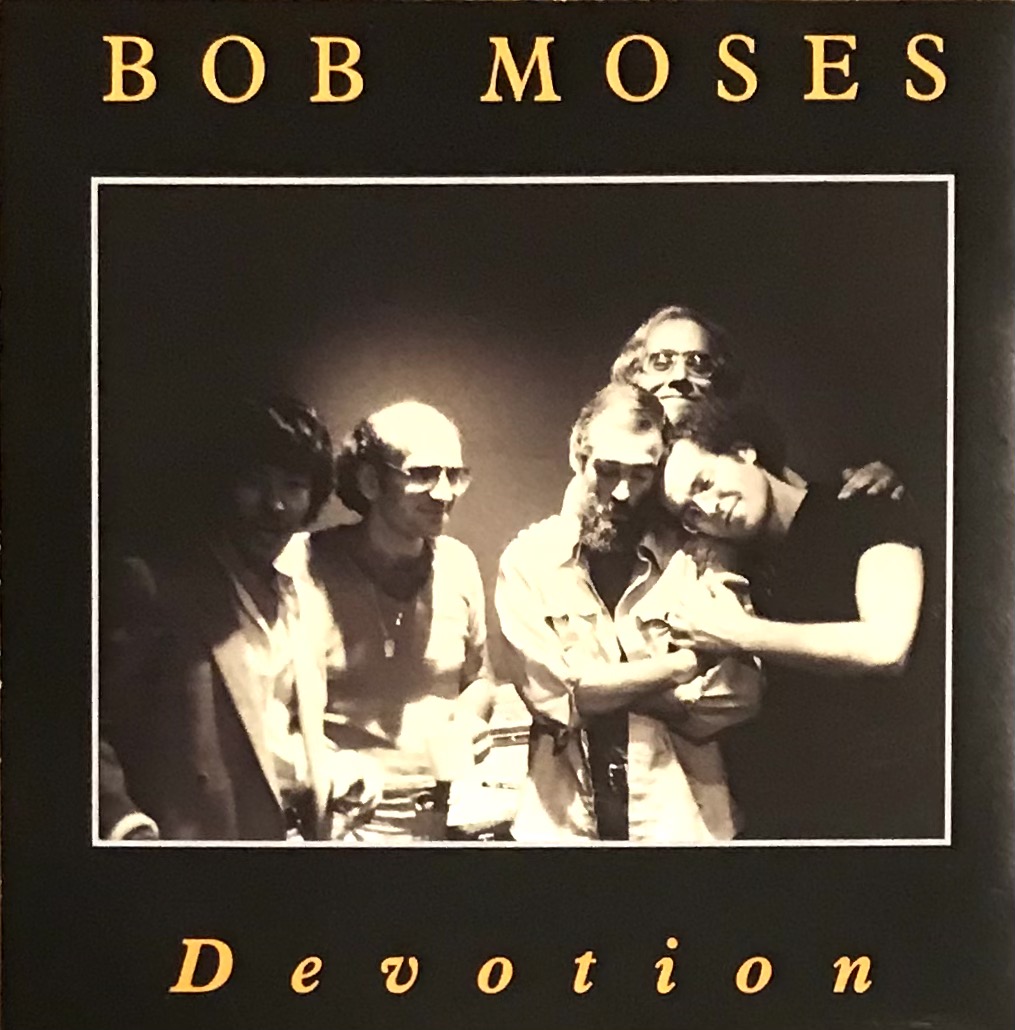

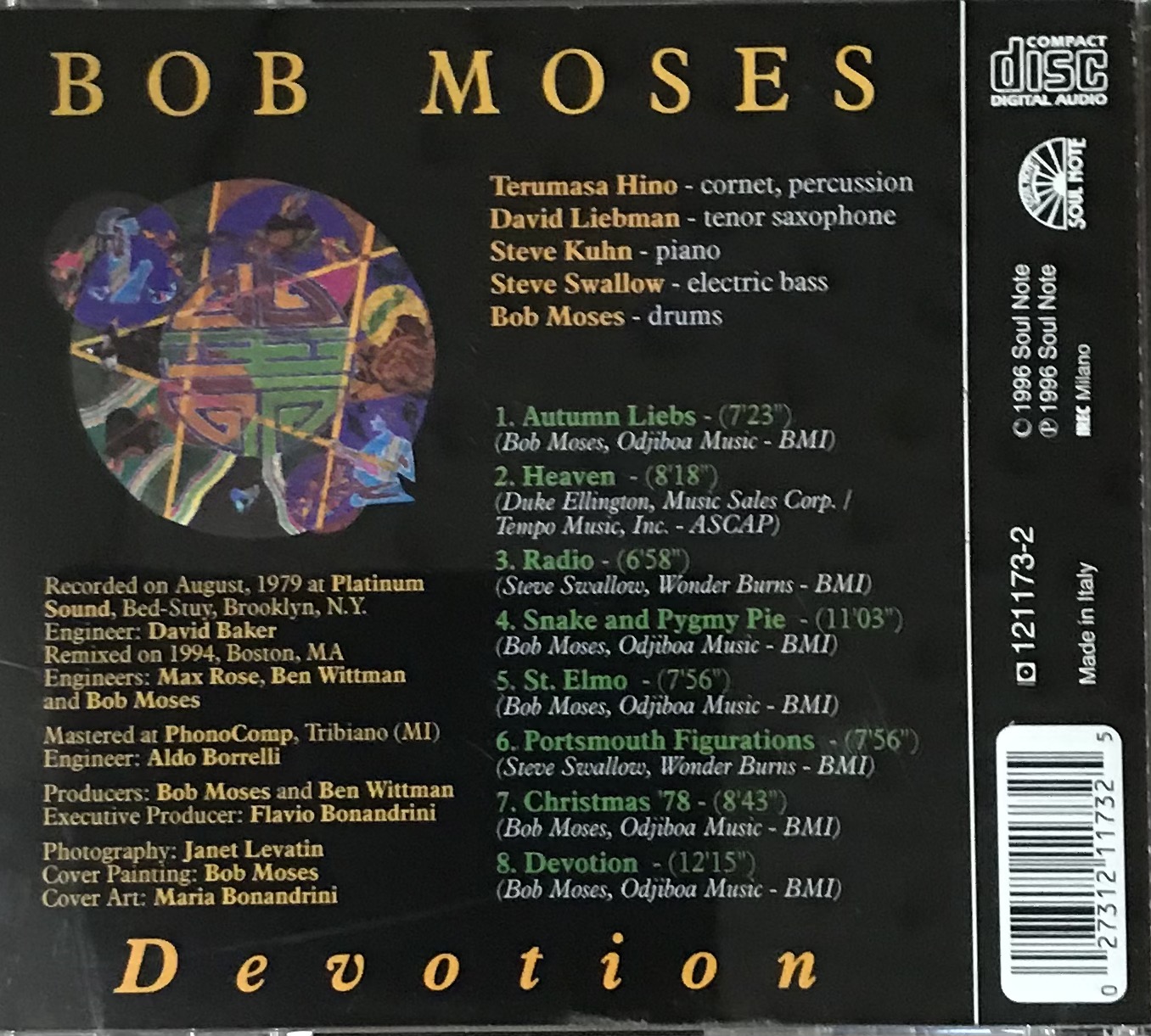

しかもWeather Report入団直前のJaco Pastoriusをベーシストに迎え、ドラマーがBob Mosesというトリオのメンバーで!Jacoの既に凄まじいまでのプレイが印象的ですが、ここではOrnetteのアーシーなテイストは排除され、洗練されたクリエイティブさを表現しています。

Bright Size Life / Pat Methny

ごく初期からOrnetteの音楽に心酔していたMethenyは、彼を迎えた85年12月録音作品「Song X」でOrnette愛を結実させています。彼の音楽に欠かすことの出来ないCharlie Hadenを迎え、そして息子Denardoと名手Jack DeJohnetteのドラムも加えて!

Song X / Pat Metheny

Elvinの得意とするシャッフルのリズムでテーマが演奏されますが、ソロに入るとOrnetteのフレージングの意向を汲んでか、タイムはキープされつつも、様々に変化して行きます。一体どの様にプレイ前にOrnetteがサジェストして、若しくはディスカッションを行い、演奏に臨んだのかに、とても興味を惹かれます。曲ごとにリズム隊のアプローチが明確に変化し、明らかに毎曲コンセプトを変えているからです。

Ornetteは情感たっぷりにブロウし、七変化するElvin, Garrisonのプレイに即していますが、ふたりは二人でOrnetteの演奏を瞬時に捉えてアプローチしており、総じて三人は真の即興演奏を繰り広げているのです!

Redmanのプレイは再び前出の「効果音」奏法を交えて、ホンカー・テイストを感じさせる演奏を聴かせています。暫しの間の後、徐にOrnetteが現れ再びソロを取りますが、Redmanとの説得力の違いを感じます。突然ラストテーマを迎え、Fineとなります。

Ornette Coleman

4曲目には90年CD化された際に追加された、Broadway Bluesの別バージョンが収録されています。オリジナルバージョンよりも幾分遅いテイクで演奏時間も短く、コンパクトな演奏に仕上がっていますが、フォーマットや構成が同様なので寧ろ凝縮された演奏と言えましょう。OrnetteやRedmanのプレイの密度、リズム隊のフレッシュさを鑑みるとこちらが最初のテイクで、演奏の出来が良かったのでもうワンテイクプレイしよう、とオリジナルテイクが録音されたと推測しています。筆者がプロデューサーであればこちらの別テイクを採用したいと思いますが、恐らく冒頭のテーマ・メロディをRedmanが出そびれたり、後半吹き切れていないので、その点が採用基準として考慮されたのではないでしょうか。

Ornette Coleman

5曲目Round Trip、こちらもフロント二人のテーマ奏の微妙な揺れがメロディに幅を持たせています。本作中最も速いテンポのナンバー、リズム隊のコンビネーションの素晴らしさとスピード感、グルーブ感を堪能出来ます。先発Ornetteが比較的短いソロをプレイした後、Redmanがソロを取り、その後サックス奏者達のソロが同時進行で行われますが、その際のElvinの猛攻ぶりと言ったら!疾風怒涛とはこの事を言うのでしょう!程なくラストテーマを迎えます。

Elvin Jones

6曲目We Now Interrupt for a Commercialは本作中最もフリージャズ・テイストの強いナンバー、特にテーマらしいメロディは存在せず、全員同時進行で即興演奏を行います。途中に突然のブレークがあり、曲名がアナウンスされます。彼にしては珍しくビートが存在しない演奏、他とテイストの異なる楽曲は実はアルバムのクロージングに相応しく、to be continued感を表出していると思います。

2021.11.28 Sun

今回はHerbie Hancockの1973年録音作品「Head Hunters」を取り上げたいと思います。彼の最初の大ヒット作、キャッチーにして高度な音楽的内容を讃えた傑作です。

Recorded: September 1973 Studio: Wally Heider Studios Different Fur Trading Co. San Francisco, California Recording Engineer: Fred Catero, Jeremy Zatkin Label: Columbia Producer: Herbie Hancock, David Rubinson

key)Herbie Hancock ts, ss)Bennie Maupin b)Paul Jackson ds)Harvey Mason perc)Bill Summers

1)Chameleon 2)Watermelon Man 3)Sly 4)Vein Melter

膨大な数の作品を発表しているHancock、本作は彼の12作目のリーダー作に該当しますが最初の大ヒットを遂げ、Billboard top 200の13位まで登り詰めました。ジャズファンのみならずロックやR&Bファンにも熱狂的に支持され、以降の彼の音楽的方向性の一つを決定付けました。

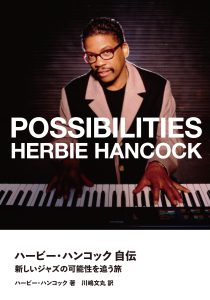

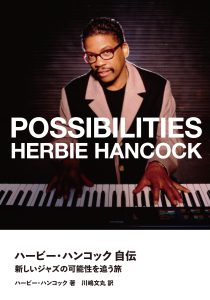

初リーダー作62年5月録音「Takin’ Off」でBlue Note Labelから華々しくデビュー、収録曲Watermelon Manがヒットしました。ジャズロックがシーンに流布し始めた時流に上手く乗り、Mongo Santamaria楽団レパートリーにも取り上げられ、以降ヒット街道を突き進むことになりますが、著作権による印税収入が彼の自伝「Possibilities」にて事細かに書かれています。当時New Yorkで共同生活をしていたDonald Byrdのサジェスチョンにより、自作曲の著作権をレーベルに預けず、自己のものにして管理した事が功を奏しました。他にもジャズファンの心をくすぐる逸話が満載で、それこそWatermelon Manのメロディは、スイカを売り歩く行商人の掛け声「スイカはいらんかね〜」が元になったと言われていましたが、実は逆にスイカ売りに声を掛け、呼び止める女性の声「ヘ〜イ、スイカ屋さ〜ん」と知り、この曲に対するイメージが変わりました。またEric Dolphyの64年6月Berlinでの客死の真相については、大きな驚きがあります。

Takin’ Off / Herbie Hancock

Possibilities / Herbie Hancock

以降アメリカンドリーム、サクセスストーリーをまさに絵に描いたようなHancockのミュージックライフですが、いずれの作品も単なるヒットだけではない、高い音楽性に裏付けされた内容が魅力で、「作品を制作するならばオーディエンスが心から楽しめ、そしてアルバムの購買意欲にアピールする中身を伴わせよう」という強い意志を感じます。ハリウッド映画の如きエンターテイメント性を踏まえ、時代が求めるムーブメントを見極める力、尚且つ自分のやりたい音楽に聴衆を巻き込む吸引力を伴わせる先見性、その結果彼自身がジャズシーンや時代性を作り上げたと言って過言ではありません、しかも楽しみながら、ワクワクしながら!彼に会って話をした事はありませんが、彼の身のこなし、表情や話し振りから大変フレンドリーな人物とイメージしています。溢れんばかりの才能の持ち主ですが、誰にも愛される人柄、そして真摯に音楽に立ち向かう努力家の側面が成功へと導いたと思います。

Herbie Hancock

それでは本作に至るまでの作品群に触れ、大ヒットに至るまでのプロセスを紐解いてみる事にしましょう。63年3月録音の第2作目「My Point of View」は初リーダー作と同様に未だ確固たる音楽性を確立していなかったHerbieをバックアップすべく、Donald Byrd, Hank Mobley, Grachan Moncur Ⅲ, Grant GreenらBlue Note Labelご用達All Starsを配した、同様なジャズロックのコンセプトを掲げています。メンバー中、以降頻繁に顔合わせをする当時未だ17歳(!)の盟友Tony Williamsの参加にHancockの采配を感じます。

My Point of View / Herbie Hancock

この作品直後の同年4月Miles Davis Quintetに入団、Tony Williamsそして Ron Carter, George Colemanらと名盤「Seven Steps to Heaven」をレコーディングします。以降Miles Magicにより飛躍的にHerbieの音楽性が成長し、彼の音楽性を決定付ける事になりました。

Seven Steps to Heaven / Miles Davis

63年8月録音リーダー第3作目「Inventions & Dimensions」録音の頃は前述のキューバ出身パーカッション奏者Mongo SantamariaがカバーしたWatermelon Manがヒットし、Billboard Hot 100で10位、BillboardのR&Bシングル・チャートで8位にランクインされました。その余波でしょうか、ラテン・パーカッションの名手Willie Boboとのコラボレーション作品制作となりました。いわゆる過渡期を感じさせる内容ですが、既にMilesとの共演で培った音楽性を表出させています。

Inventions & Dimensions / Herbie Hancock

64年6月録音第4作目「Empyrean Isles」では遂にHancockの音楽性が明確に提示されました。Freddie Hubbard, Ron Carter, Tony Williamsを擁したカルテットでの演奏、そして魅力的かつ高度な音楽性を湛えたオリジナル曲の表出、間違いなく以降の彼のアルバム制作の原点と言えるでしょう。収録曲One Finger Snapのあり得ないほどのフレッシュさ、スピード感、カッコ良さ!Watermelon Manのマイナー調バージョンと言えるCantaloupe Island、このタイトルもマスクメロンの島という事で、Hancock流のシャレでしょうか(笑)?以降の彼の重要なレパートリーの1曲となりました。

Empyrean Isles / Herbie Hancock

第5作目65年3月録音、彼の代表作である「Maiden Voyage」は前作「Empyrean Isles」にMiles Band共演者のGeorge Colemanを加えたクインテット編成、作曲の才能も一層冴え渡り、名曲のヒットパレードと相成りました。表題曲のほかThe Eye of the Hurricane, Survival of the Fittest, Dolphin Danceと海洋にまつわる楽曲を配した初めてのコンセプト作品、メンバーの秀逸なプレイも相俟って、ジャズプレーヤーとしての彼の一つの頂点として、またモダンジャズのエバーグリーンとしても君臨する作品であります。

Maiden Voyage / Herbie Hancock

Miles Quintetや様々なバンド、セッションで引くて数多であったHancock、それまでの作品ではフロント楽器がメロディを奏で、その後ろでバッキングを行うサポートが主体だった彼が、68年3月録音第6作目「Speak Like a Child」では自ら前面に立ちオリジナル曲のメロディを弾き、バックにホーンのアンサンブルを従え朗々と演奏します。そのホーン・セクションの構成楽器がまたユニークです。フリューゲルホルン、バストロンボーン、アルトフルート、この3管編成が奏でる柔らかくも深いサウンド、アンサンブル、ハーモニーは通常のホーン・セクションとは異なり、ピアノ演奏を邪魔せずブレンドし、むしろ消されがちな倍音域を持ち上げ、ただでさえ美しいHancockのプレイを一層ゴージャスに彩ります。楽曲のチョイスを含むアレンジャーとしての成熟ぶりも感じさせます。収録曲Riot, The SorcererはMilesの元で既に録音されていますが、ここではまた別次元の演奏を繰り広げ、本作のために書き下ろした表題曲Speak Like a Child, Toys, Goodbye to Childhoodではコンポーザーとしての存在感も見事に表し、演奏、アレンジ、作曲がバランス良く三位一体と化しています。こちらも次なる頂点を極めました。

Speak Like a Child / Herbie Hancock

69年4月録音第7作目「The Prisoner」ではユニークな管楽器編成がバージョンアップし、フリューゲルホルン、トロンボーン、バストロンボーン、フルート、アルトフルート、バスクラリネットの6管編成は通常では考えられない構成によるユニークなサウンド、当時Hancockが研究していたGil Evans, Stravinsky, Ravelからの影響が顕著です。68年5月録音のMiles作品「Miles in the Sky」から既にFender Rhodesを弾き始めましたが、リーダー作では初めてになります。ここでは芸術的で崇高な音楽美を存分に表現していますが、同時にそれまでの作品に比べて難解さの表出は否めません。

Miles in the Sky / Miles Davis

ジャズ的なスパイスが在りつつ耳には心地良く入り、キャッチーで口ずさみたくなるメロディラインを湛え、辿りたくなるような魅惑的なリズムのキメを有するHancockのオリジナルは、聴衆に確実にアピールするテイストを持っていますが、残念ながらここではいつもより希薄です。ジャズミュージシャンに限らず芸術家は自身が探求する対象を掘り下げれば掘り下げる程、孤高の世界に入りがちです。本作で聴かれる内容はむしろ「音楽的に行き着くところまで行ってしまった」ミュージシャンの表現の発露です。

The Prisoner / Herbie Hancock

69年10月〜12月録音第8作目「Fat Albert Rotunda」は長年在籍していたBlue Noteを離れWarner Bros.レーベルからのリリース、米国子供向けテレビ番組のサウンドトラックになります。参加メンバーは前作を踏襲し、曲によってはスタジオミュージシャンを増員して対応しています。アニメ番組のための音楽ゆえ明るくキャッチーな作風の曲目ばかりですが、緻密にして良く練られたアレンジ、曲構成が光り、オーディエンス側に立ったかの如く、前作の反省を踏まえたとも言える作風で「Head Hunters」に繋がるプロダクションを感じます。収録曲Tell Me a Bedtime Storyは名曲ですがQuincy Jones 78年作品「Sounds…and Stuff Like That!!」で取り上げられ、Hancockのソロを採譜しストリングス・セクションが演奏するアレンジには感動しました。

Fat Albert Rotunda / Herbie Hancock

Sounds…and Stuff Like That!! / Quincy Jones

71年1月録音第9作目「Mwandishi」ではレギュラーバンドを組織しました。メンバー全員にスワヒリ語の名前を付け、エスニック色の強いモーダルな演奏を行いましたが、当時のMilesのアルバム「Bitches Brew」「On the Corner」からの影響を感じさせます。全体を覆うおどろおどろしさの中にも実験的な要素を感じさせ、次なるステップ、飛躍の予感を匂わせます。

Mwandishi / Herbie Hancock

第10作目72年2月録音「Crossings」は前作のレギュラーバンドと同一メンバーによる作品、バンドとしての更なる一体感を感じさせます。

Crossings / Herbie Hancock

前作を最後にWarner Bros.を離れ、以降長い付き合いになるColumbia Labelに移籍します。72年後期録音第11作目「Sextant」は3作連続でMwandishi Bandでの演奏、そしてこのバンドの最終作になります。自伝にもこのバンド活動での思い出や逸話が数多くあり、彼自身かなり思い入れがあったのでしょう。芳醇にして緻密、微に入り細に入りアレンジが施され、シンセサイザー演奏、楽器操作やプログラミングに凝り始めた時期でもあるので、様々に実験的な試みが行われていますが、ファンクの要素は未だ皆無です。

アルバムジャケットにも表されていますが、メンバーのルーツであるAfricaのリズム・テイストが基本になっています。

リーダー自身のソロ、バンドアンサンブルもある種極まったものがあり大変素晴らしいと思うのですが、どうでしょう、些かマニアックな方向性を感じます。Hancockのやりたい音楽的方向性は確実に表出しているのでしょうが、多くのオーディエンスに受け入れられるかどうかは別問題です。

Sextant / Herbie Hancock

ミュージシャンとしての表現の発露とポピュラリティーの両立は究極の問題です。Hancockはこの事に対する明確な答えを導き出してくれました。それが今回取り上げたリーダー第12作目にあたる「Head Hunters」です。

1曲目Chameleonはワウを施したシンセサイザーが印象的なベースラインを演奏し始めます。ギターのカッティングと思しきサウンドは恐らくPaul Jacksonのエレクトリックベースによるもの。Harvey Masonのタイトにしてヒューマン、心地良いファンクのグルーヴを聴かせるドラミング、Hancockによるクラビネットを用いたキレの良いリズムの刻み、Mwandishi Bandから唯一の留任Bennie Maupinの、他では聴くことの出来ない豊かな倍音を多く含む極太テナーサウンドによるテーマ奏、何と印象的でキャッチーなのでしょうか!ペンタトニック・スケールを基にした誰もが口ずさめるメロディ、複雑なコード進行を排除したワンコードによる曲の流れ、延々と同じモチーフの繰り返しには一切難解さは含まれず、ひたすらダンサブルである事にJames Brownからの影響も感じます。

もう一つのメロディ・モチーフ、テーマ2がほど良きところで登場し、場面が活性化されつつドラムのフィルインが入り、Hancockのソロへとつながります。この時点で冒頭よりもテンポが幾分早まっているので、クリック〜メトロノームは使用せずに演奏していることが分かります。延々と、淡々とリピートするパターンの上でHancockは縦横無尽にARP Odysseyシンセサイザーを使いリズミックなソロを展開しますが、物凄いストーリーテラー振りです!Mwandishi Bandとは全く異なる、R&Bやソウルバンドと思しきエンターテインメント性を発揮した、新生Hancockサウンドの誕生です!

Herbie Hancock

さて、実はこの先からが本題なのです。一度フェルマータで落ち着きますが、すかさずドラムのフィルインに導かれベースが全く違うパターンを弾き始めます。暫しベースとドラムふたりのグルーヴがあり、シンセサイザー、もしくはパーカッションによる実に細かいシンコペーションを活かした、スリリングなバッキングが入ります。徐にFender RhodesによるHancockのソロ、全く異なるコード進行を用いてパート2が開始します。彼のプレイに纏わりつくようにMason, JacksonそしてBill Summersのコンガが実にアクティブにプレイ、次第に熱を帯び始め、時折加わるシンセサイザーがストリングス・セクションのように場に華やかさを加えます。リズム隊は見事に本領発揮!猛烈なインタープレイの応酬、Hancockの一挙手一投足に全神経を集中しているかの如し、これぞジャズ演奏です!ではChameleonのダンサブルさは一体何処に行ってしまったのでしょう?それまでの雰囲気とは全く異なるパートにも関わらず、ナチュラルに耳に入って来るのは、Hancockの音楽的策略以外の何物でもありません!曲前半部分ではポップさ、キャッチーさという名の羊のぬいぐるみを纏っていましたが、実は中に狼が入っていて、途中からぬいぐるみをかなぐり捨て、ジャズミュージシャンとしての本性を剥き出しにした野獣の演奏に徹しているのです!その後再びテーマ2が登場、そこからの展開がまた素晴らしい!演奏自体のテンションも鰻登りですが、変拍子を交えたセクションが実にクリエイティブです!ダンスを踊っている人には厄介な部分でしょうが(笑)8分の7拍子の変速的なリズムの連続を物ともせず、バンド一丸となってバーニングに次ぐバーニング!その後テーマ2が演奏され、ダ・カーポし冒頭のファンクでMaupinがそれまでを払拭するかのように実に朗々と、キャッチーさを湛えたテキサス・テナー的ブロウを聴かせます。

さて、実はこの先からが本題なのです。一度フェルマータで落ち着きますが、すかさずドラムのフィルインに導かれベースが全く違うパターンを弾き始めます。暫しベースとドラムふたりのグルーヴがあり、シンセサイザー、もしくはパーカッションによる実に細かいシンコペーションを活かした、スリリングなバッキングが入ります。徐にFender RhodesによるHancockのソロ、全く異なるコード進行を用いてパート2が開始します。彼のプレイに纏わりつくようにMason, JacksonそしてBill Summersのコンガが実にアクティブにプレイ、次第に熱を帯び始め、時折加わるシンセサイザーがストリングス・セクションのように場に華やかさを加えます。リズム隊は見事に本領発揮!猛烈なインタープレイの応酬、Hancockの一挙手一投足に全神経を集中しているかの如し、これぞジャズ演奏です!ではChameleonのダンサブルさは一体何処に行ってしまったのでしょう?それまでの雰囲気とは全く異なるパートにも関わらず、ナチュラルに耳に入って来るのは、Hancockの音楽的策略以外の何物でもありません!曲前半部分ではポップさ、キャッチーさという名の羊のぬいぐるみを纏っていましたが、実は中に狼が入っていて、途中からぬいぐるみをかなぐり捨て、ジャズミュージシャンとしての本性を剥き出しにした野獣の演奏に徹しているのです!その後再びテーマ2が登場、そこからの展開がまた素晴らしい!演奏自体のテンションも鰻登りですが、変拍子を交えたセクションが実にクリエイティブです!ダンスを踊っている人には厄介な部分でしょうが(笑)8分の7拍子の変速的なリズムの連続を物ともせず、バンド一丸となってバーニングに次ぐバーニング!その後テーマ2が演奏され、ダ・カーポし冒頭のファンクでMaupinがそれまでを払拭するかのように実に朗々と、キャッチーさを湛えたテキサス・テナー的ブロウを聴かせます。

ファンク・ビートによるノリ易いシンプルなメロディラインの連続でオーディエンスの心を掴み、心地良い高揚感が続く最中に自分達が本当に演りたいジャズ的要素、バンドのインタープレイをとことん、これでもかと行い、素知らぬ顔でファンクビートに戻る。ファンク〜ジャズ〜ファンクのサンドイッチ状態とは良くぞ発案したものです!

それにしても何と凝った構成でしょうか!この曲、そして演奏があったからこそ、その後のHancockが存在するのです。

Herbie Hancock

2曲目はWartermelon Man、アレンジはMasonが担当しています。意表をつくSummersのヒューマンボイスとシンセサイザーによるイントロから重厚なリズム隊がグルーヴを作ります。それらが彼方に向かうかのようにフェードアウトし、メロディが始まります。旋律自体は幾つかの楽器による分業体制、凝っています。曲自体はWatermelon Manですが、全てがリニューアルされ、既存のアレンジを知っているHancockファンには新たに楽しめる要素満載に仕上げられ、Masonの繰り出すリズム、カラーリングは実に楽曲に相応しくサウンドしています。Jacksonのベースの素晴らしさは彼が在日中、自分が何度か共演の機会を持てたことで既知でしたが、本作での演奏を改めて聴くとその物凄さを再認識させられます。ビート感とチャレンジャブルなアイデアが尋常ではありません!

Paul Jackson

3曲目はSly Stoneに捧げられたその名もSly、Hancockが具体的にミュージシャンに捧げて曲を書くことは珍しいと思います。それだけHancock自身も彼の音楽を研究し、尊敬していたのでしょう。曲自体の構成も大変ユニークでリズミック・アンサンブルやテンポが変わり、ソプラノ・ソロが開始しますがリズム隊とのやり取り、クラビネットの刻みとベースが音符を奏でる位置の絶妙さは特筆モノです。オリジナリティ溢れるMaupinのスタイルには当然ですがWayne ShorterやJoe Hendersonとは全く異なるテイストを聴く事が出来ます。74年の初リーダー作品「The Jewels in the Lotus」では美しく奥行きのある世界を提示しています。

The Jewels in the Lotus / Bennie Maupin

Maupinが着火し、更にHancockのソロでリズム隊に火が付きバンドの一体化が有り得ないレベルにまで達していますが、Masonの炸裂ぶりとJacksonのサポートを得てHancockは別次元にワープしそうな勢いです!クールに冒頭のテンポに戻り、無事にFineとなりました。

Harvey Mason

4曲目ラストを飾るのはVein Melter、マーチング風のリズムが印象的な中にミステリアスなムードを湛えた佳曲、シンセサイザーの用い方に独特さを感じます。Maupinはバスクラリネットに持ち替え、マルチリード奏者ぶりを聴かせます。レコード発売当時にChameleonが45回転シングル盤でリリースされた際の、B面に収録されました。淡々と音楽が進行し、最後にバスドラムだけが残り、フェードアウトして行くところに作品のエピローグを感じさせます。

2021.11.14 Sun

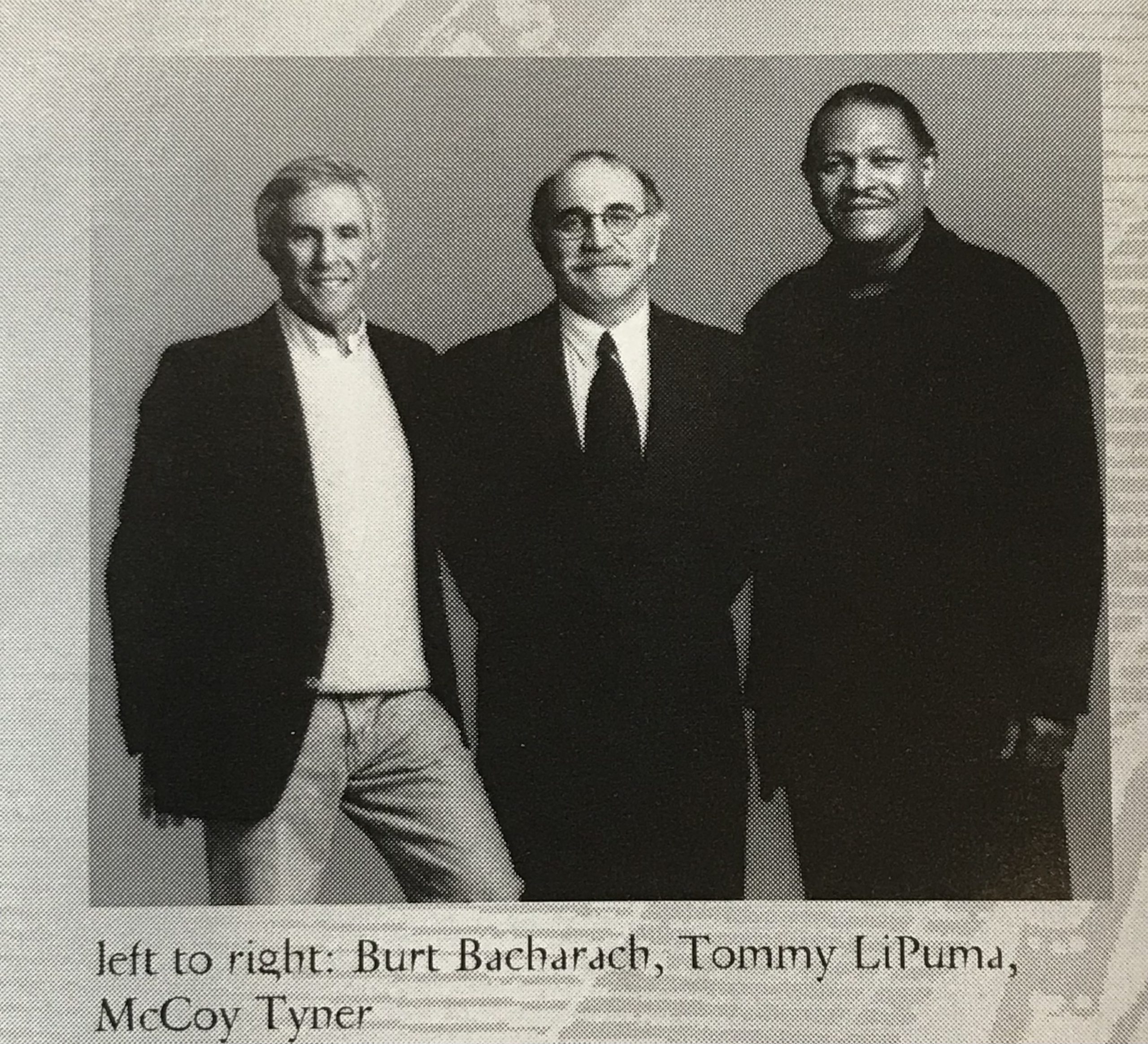

今回はMcCoy Tynerの1997年作品「What the World Needs Now: The Music of Burt Bacharach」を取り上げてみましょう。彼のトリオにシンフォニー・オーケストラが加わり、Burt Bacharach珠玉のメロディをMcCoyが華麗に、豪華に奏でるアルバムです。

Recorded: March 5 & 6, 1996 at The Hit Factory, NYC Produced by Tommy LiPuma Recorded and Mixed by Al Schmitt Label: Impulse! All compositions by Burt Bacharach Arranged and Conducted by John Clayton p)McCoy Tyner b)Christian McBride ds)Lewis Nash 1)(They Long to Be) Close to You 2)What the World Needs Now Is Love 3)You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart) 4)The Windows of the World 5)One Less Bell to Answer 6)A House Is Not a Home 7)(There’s) Always Something There to Remind Me 8)Alfie 9)The Look of Love

1962年初リーダー作「Inception」から50年近くに渡り、70枚以上の作品をリリースした多作家McCoy、しかし本作のように特定のミュージシャンの楽曲に拘って制作されたアルバムは殆どありません。尊敬するDuke Ellingtonのナンバーを取り上げた64年12月録音の「McCoy Tyner Plays Ellington」が存在しますが、他にはバンドに在籍し、そこで培われた音楽性がその後のMcCoyの礎となったJohn Coltrane、トリビュートとして彼の楽曲を演奏した87年7月録音「Blues for Coltrane」、91年2月録音「Remembering John」、97年9月録音「McCoy Tyner Plays John Coltrane」3作が挙げられます。1曲から数曲Coltraneナンバーを取り上げたリーダー作品はかなりの数に上りますが、Coltraneの楽曲は彼にとって特別な存在なのです。

McCoy Tyner Plays Ellington

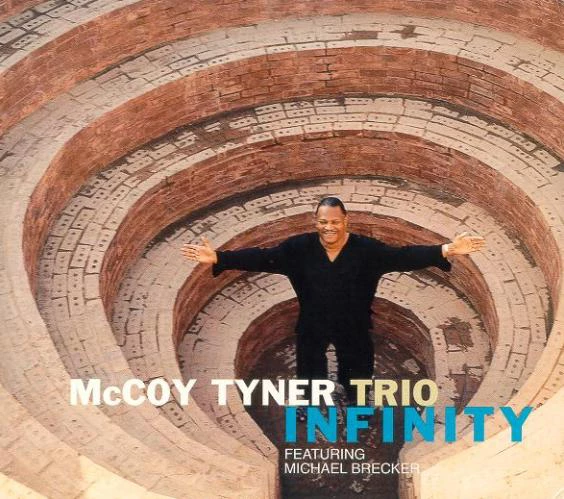

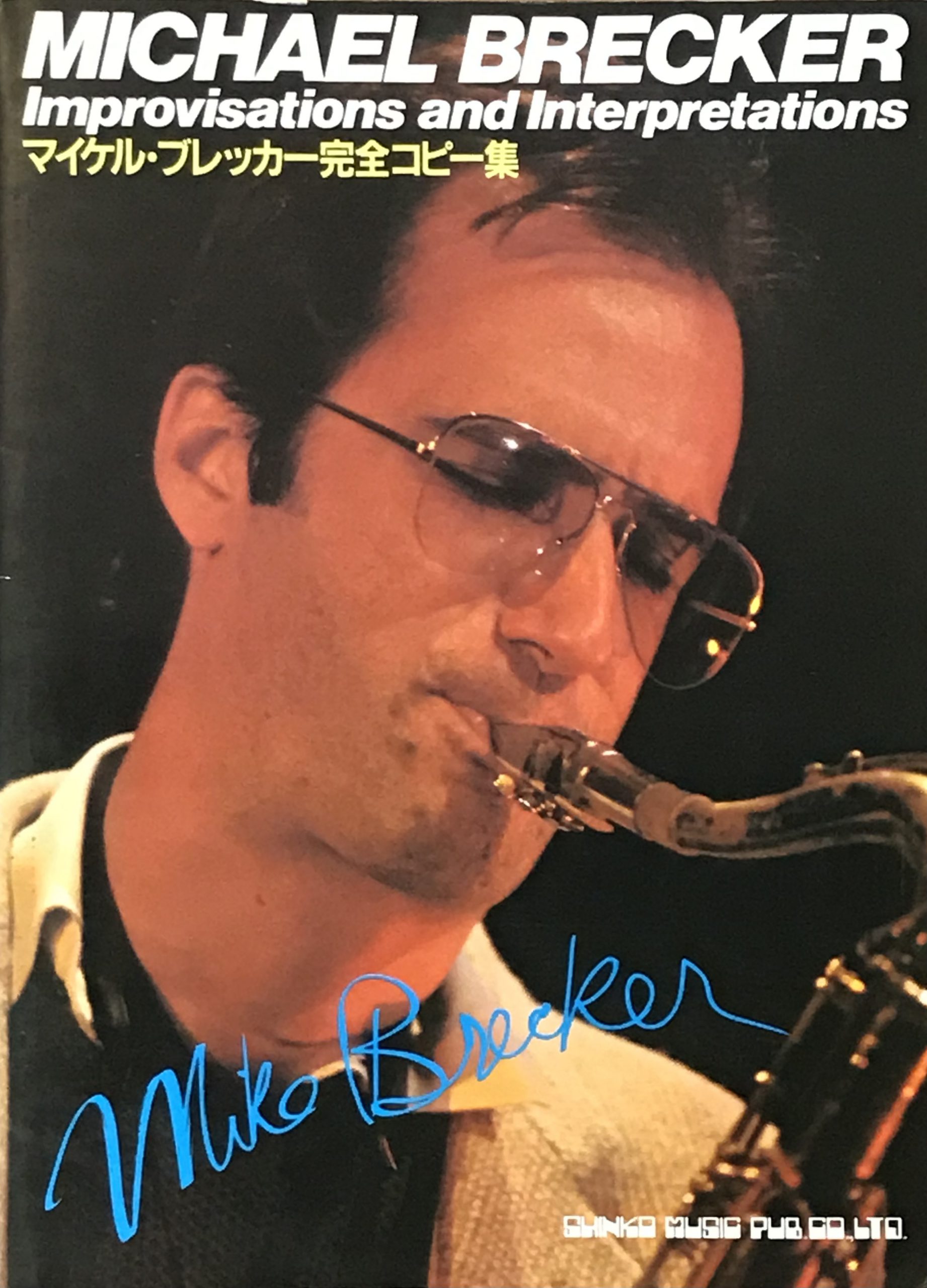

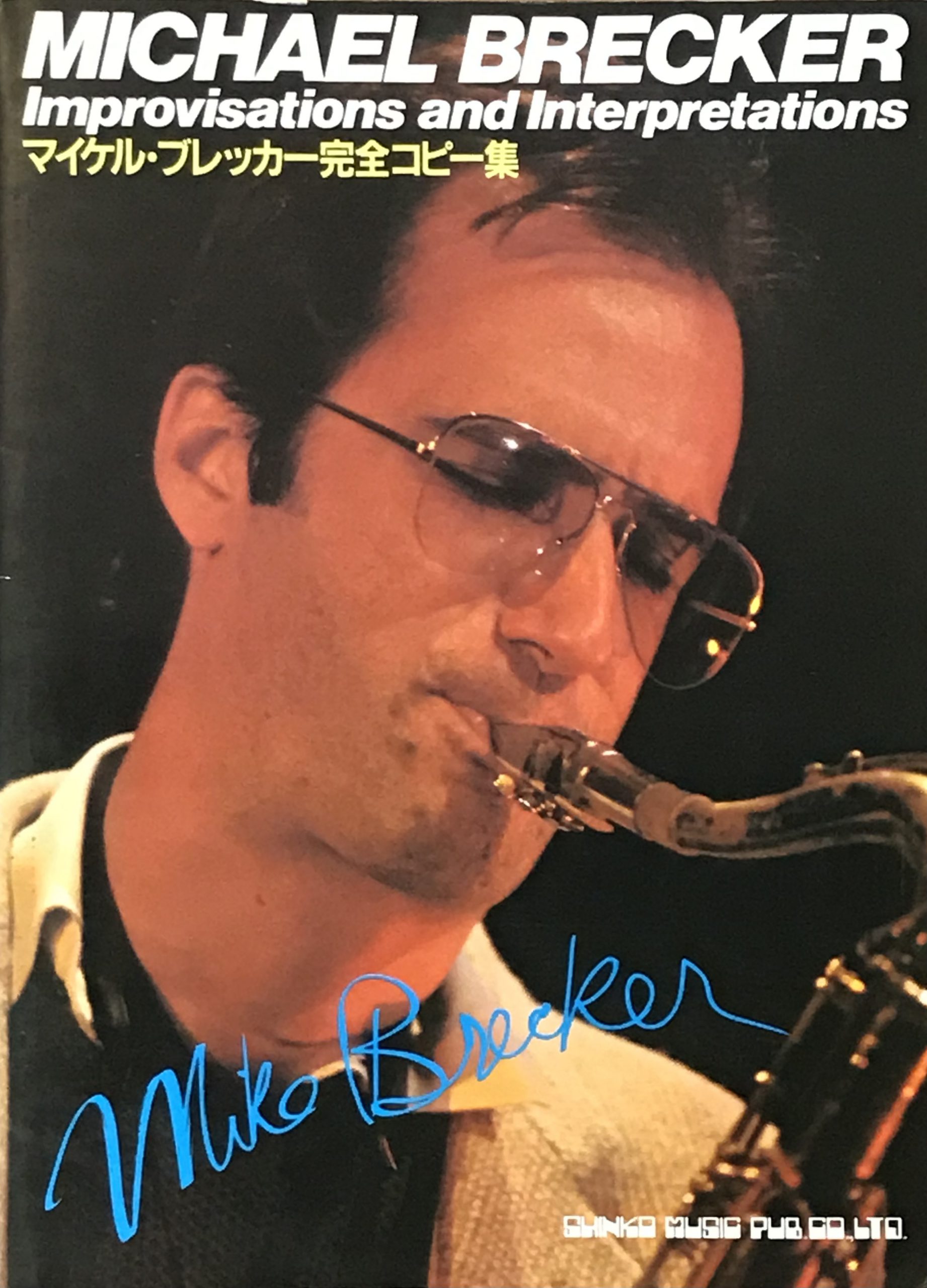

本作はMcCoyのラインナップ中異色の1枚となるわけですが、前作である95年4月録音「Infinity」、当時のレギュラートリオにMichael Breckerを迎えた作品、翌96年グラミー賞Best Jazz Instrumental Performanceを受賞、またColtrane作のImpressionsでMichaelが同じくBest Jazz Instrumental Soloを受賞ということでダブルウイナー、アルバム自体もさぞかしヒットしたことでしょう、そのご褒美として(笑)、大編成によるアルバム録音に結び付いた形になります。

おそらく一度も取り上げた事のないBacharachナンバーを名手McCoyに弾かせ、プレイだけでも十分に表現力がありますが、John ClaytonによるBacharach, McCoy両者の音楽性を細部まで把握した緻密にして大胆なオーケストラ・アレンジにより、今までになかった側面を表出させようとする企画ですが、見事なまでに結実しています。

McCoy Tyner / Infinity

Bacharachは米国を代表する作曲家の一人、彼のナンバーをカバーしたアーティストは1,000以上にものぼるそうです。ジャズミュージシャンもBacharachナンバーを好んで取り上げていますが、本作の様に1枚丸々彼のナンバーとなると限られ、Stan Getzの68年リーダー作「What the World Needs Now: Stan Getz Plays Burt Bacharach and Hal David」くらいでしょう、Getzの演奏は元よりRoy Haynes, Grady Tateの華麗なドラミング、当時若手のHerbie Hancock, Chick Coreaの溌剌としたプレイ、そしてRichard EvansとClaus Ogermanのアレンジが燦然と輝く名盤です。

What the World Needs Now: Stan Getz Plays Burt Bacharach and Hal David

Stanley Turrentineの68年作品「The Look of Love」は2曲だけですがBacharachナンバーを取り上げています。他にもThe Beatles等のポップス・ナンバーをTurrentineの豪快にしてメローなテナーに存分に歌わせた、こちらはDuke Pearsonの都会的で小粋なアレンジ、オーケストレーションが光るアルバムです。ともすると耳に心地よいだけのBGM演奏に陥りがちな作風が、Turrentineの益荒雄振りにより別次元にまで高められています。

The Look of Love / Stanley Turrentine

60年代後半からこれらの作品の様に、大編成を従えて耳に心地よいメロディを朗々とプレイする演奏スタイルが流行し始めました。枚挙には遑がありませんが、個人的な好みで2作ほど上げたいと思います。

66年11月録音Zoot Simsのリーダー作「Waiting Game」はGary McFarlandの洒脱なアレンジによる、ストリングスを中心としたオーケストレーションが、Zootのスタンダード奏を華やかにバックアップしています。

Waiting Game / Zoot Sims

68年Oscar Peterson Quartetの作品「Motions and Emotions」ではBacharachナンバーとしてThis Guy’s in Love with You、他にSunnyやThe BeatlesナンバーからYesterday, Elenor Rigby等を取り上げ、Claus Ogermanの崇高なオーケストレーション・サウンドと、Petersonの軽妙な演奏がバランス良くブレンドされています。

Motions and Emotions / Oscar Peterson

様々な色合いに輝く宝石の如きBacharachナンバー、あまりにも名曲の数々ゆえ、いずれを選曲するかが問題です。本作のセレクションも妥当であると思いますが、以下は個人的にMcCoyのプレイで聴いてみたかったナンバーです。Raindrops Keep Fallin’ on My Head, This Guy’s in Love with You, Walk on by, The April Fools, Do You Know the Way to San Jose?, I Say a Little Prayer, Wives and Lovers…

McCoy Tyner

本作で素晴らしいアレンジを提供しているJohn Claytonはベース奏者でもあり、2歳年下の弟でアルトサックス奏者Jeff、そして息子Geraldがピアニストを務め、The Clayton Brothersとして8枚のリーダー作を発表しています。またドラマーJeff Hamiltonとタッグを組んだビッグバンドThe Clayton-Hamilton Jazz Orchestra(CHJO)での活躍も目覚ましく、10作以上のアルバムを送り出しています。

John Clayton

これだけ聴き応えがあり、バラエティさ、かつ雄大なシンフォニー・オーケストラ・アレンジ、サックス・アンサンブルをベーシストが書き上げ、指揮した事に驚きを感じますが、ひとえにCHJOで培われたアレンジ能力からでしょう、85年に結成し30年以上に渡りビッグバンドを主催し続けるパワーにも裏付けされています。

The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

本作参加メンバーはMcCoyのピアノの他、ベーシストはChristian McBride、ドラマーにLewis Nash、ビッグバンドやシンフォニー・オーケストラのメンバー記述は一切ありません。ただMcCoy自身のライナーノートに”John had brought excellent people from California”とあるので、活動の本拠地が同地であるCHJOのメンバー参加を意味していると思います。同じく”Jill del Abate had band-picked top caliber New York musicians”との記載はシンフォニー・オーケストラに関し、歌手にしてミュージシャン・マネージメントも行うJill del Abateが、New Yorkトップクラスのスタジオ・ミュージシャンのブッキング手配を行った事を述べているのでしょう。

McCoy独自のコードワーク、4thインターバル、ピアノタッチ、一方Bacharachの複雑なコード進行を内包しつつ、崇高なまでに美的センスを湛えたナンバー群、あまりにも存在感が強く超個性的なこの二者をミックスさせる、貼り合わせる、融合させる役割をClaytonのアレンジが成し得ていて、加えるに有り得ないほどの化学的反応まで引き出しています。下手をすれば水と油になりかねない両者、McCoyに好きなように演奏させるのを主眼に置き、Claytonが自己の叡智を集結させて(バラエティさがハンパありません!)Bacharachの楽曲を膨らませ、再構築し、ピアノプレイとのブレンド感を完璧にしているのはアレンジャーと言うよりも、もう一人の共演者の如きです。ベーシストは文字通り縁の下の力持ち、CHJOでのベースプレイやビッグバンドと言う大所帯を組織して行く技量にも長けている彼は、周囲からも熱い信頼を寄せられる人物、ナイスガイに違いありません。

それでは演奏内容について触れて行きましょう。1曲目(They Long to Be) Close to You、早速ストリングスによる重厚で広がりのあるサウンドが迎えてくれます。ドラムの呼び込みフレーズからピアノトリオがイントロを6/8拍子でプレイ、次第にストリングスが覆いかぶさるようにアンサンブルを聴かせ始めます。一瞬のブレークの後、アウフタクトからメロディが始まります。いや、何と甘美な、心地良いメロディでしょう!McCoyが長く音符を伸ばす際にトレモロ奏法を用いているのが新鮮です!テーマ繰り返し時からアンサンブル、ピアノのフィルインが入り、サビではスイングにリズムが変わります。ベース、ドラムの二人はお手のもののグルーブを聴かせます。再び主題に戻りますが、その直前のベルトーン・ライクなアレンジにClaytonの繊細なセンスを感じます。「Go ahead, McCoy!」というメンバーの声が聴こえてきそうな勢いでそのままソロに突入、強力な左手のプレイがMcBrideのベースと確実にぶつかっていますが、それで良いのです!McCoyが雇うベーシストは、歴代彼の左手のプレイを極力邪魔しないタイプの奏者でした。これだけゴージャスに、しかもカラフルなサウンドが鳴り響いていれば低音が不足気味に聴こえてしまいますから!

曲はClose to Youのはずですが全く違和感なくMcCoy World全開です!Nashの堅実でスインギーなドラミングとのコンビネーションも格別です!時々男性の低い声が聴こえますが、これはMcCoyが発していますね!Keith Jarretteのようにのべつ幕なしではなく、感極まった声で雄々しさを感じますが、演奏中に声を出しながらピアノを弾くとは知りませんでした。次第にアンサンブルが鳴り始め、主役はシンフォニー・オーケストラとなります。リタルダンドし、厳かにクラシカルなテイストを湛えたルバートのメロディ奏の後はドラムのロールに導かれ、McCoy再登場、ピアノソロがしばし続いた後、アウフタクトの断片を用いてラストテーマ状態へ、どこを切ってもMcCoyフレーズから成るソロとストリングスが絡みつつ、Fade Outです。

Lewis Nash

本作のタイトルは2曲目What the World Needs Now Is Loveに由来しています。ここでは前奏部分が後の展開を暗示するが如く、厳かに気品を保ちつつ演奏されます。ピアノが訥々と語るように、シンプルにメロディを弾き始め、アンサンブルと対比しながら曲が進行して行きます。アレンジの采配による弦楽器、ウッドウインドとの絡み具合が見事ですね!その後バックでのMcBrideのベースの活躍ぶりは流石です。曲のコード進行に概ね基づきソロが開始されます。プレイが盛り上がりながら、McCoyの声がだんだんと大きくなりますが、入魂ぶりが明瞭ですね、分かり易い方です(笑)。カットアウトされたかの様にソロが終了し、オーケストレーションがクッションとなり、ラストテーマへ。始めと比べかなりテンポを早めていますが、ごく自然なアッチェルと感じました。次第に収束へと向かいますが、シンプルなメロディのナンバーをこれだけ聴かせられるのは、McCoyとClaytonのコンビネーションならではです。

Christian McBride

3曲目You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart)ではいきなりアクティブな、4拍目裏のシンコペーションを活かしつリズムセクションが活躍するイントロから始まり、Nashのソロを短くフィーチャーしています。ストリングスに続きサックスアンサンブルが登場し、普通のシンフォニー・オーケストラではない事を宣言しています。オーケストラにはサックス・セクションは存在しませんから。

その後のMcCoyオンステージ、次第にサックスによるバックリフが加わり音量も増して行きます。ピアノによるテーマ奏ではMcCoyがメロディを気持ちよさそうにハミングしています!さぞかし楽しいのでしょう!ピアノソロはテーマの雰囲気を踏襲しつつ、しかし自己の語り口をこれでもかと、聴かせます。次第に物陰に隠れていたかの様に身を潜めていた(笑)、サックス隊のバックグラウンドが鳴り始め、クレッシェンドし、ピアノソロを鼓舞しています。ブレークと共にピックアップ・アンサンブルが鳴り響きます。ジャジーなカラーを存分に表現しつつダイナミクスが半端ない、うねる様に、ねぶるが如くベース、ドラムと絡み合い、ブラスセクションも加わりビッグバンドの完成形を従え(間違いなくCHJOの演奏でしょう!)、グッと音量を抑えてから再びピアノソロへと展開します。ビッグバンドのアンサンブルに十分対抗しうる迫力あるピアノソロはMcCoyならではのもの!ストリングスも付加されゴージャスさが倍増しながらテーマのサビへ、McCoy先ほどよりも声が大きくなった様です!エンディングはひたすら小粋に、スイングジャズのテイストにてFine、終始感を得るべく演奏されるアンサンブルの豪華なこと!最後の最後まで聴き逃すことの出来ないアレンジの妙です!

McCoy Tyner

4曲目The Windows of the World、不安感を煽るかの様な緊張感に満ちたストリングスのサウンド塊からゆったりとしたボレロのリズムが現れます。ピアノのコードワーク、木管楽器のアンサンブル、遠くから聴こえるクラベスの音、本作は各楽器の配置、音像、臨場感等の録音バランスも音楽的です。ピアノが奏でるメロディの合間に入るストリングスやハープ、木管楽器のハーモニーの豊かさや音量のダイナミクス、実に緻密に練られています。

McCoy Tyner

5曲目One Less Bell to Answerはピアノソロから始まります。こんなにも美しい音色でピアノが弾けたらさぞかし気持ちが良いでしょう!木管アンサンブル、ストリングスが包み込み、徐にベースのランニングから意外なインテンポへと繋がります。アレンジ担当Claytonが惜しみなく音楽的アイデアを投入した感が伺えます。シンフォニーのアンサンブルが優しく鳴り響き、基本メロディをピアノが奏でますが、対旋律、オブリガード、コントラバスのアルコに一瞬メロディを担当させたりと、様々な工夫がなされてメロディを浮かび上がらせているのは、楽曲に対する慈愛と受け止めています。何と美しいテイクでしょうか。かつてのボスであったColtraneもこの演奏を聴いたらさぞかし喜んだ事でしょう、もちろんMcCoyの成長ぶりと言う観点です。

McCoy Tyner & John Coltrane

6曲目A House Is Not a Home、個人的にこの曲が大好きです。美と哀愁と崇高さ、これらの絶妙なバランスに何とも言えずグッと来てしまいます!タイトルも意味深で、直訳「家は家庭にあらず」では、不仲な夫婦の住む家を意味しているかの如きですが(汗)、むしろ「貴方が居ないとこの家はただの家、我が家じゃない」のような意味合いで、失恋の唄でしょう。Dionne WarwickやLuther Vandrossの歌唱も素晴らしいですが、本演奏も匹敵しうるクオリティだと思います。

ここではメロディをシンプルに演奏した事で、曲の持ち味を寧ろ明確に表出しています。ソロは60年代のバラード奏がそうであった様に、倍テンポのグルーブを感じさせますが、曲想に相応しくないと判断したのでしょう、ムードが変わるのをグッと抑えています。McBrideが縦横無尽にサポートし、Nashのブラシワークにもセンスを感じます。シンプルであった分、ラストテーマのシンフォニー・オーケストラの活躍が際立ちます。

McCoy Tyner

7曲目(There’s) Always Something There to Remind Me、冒頭ではこれぞ交響曲と思しき勇壮なイントロが演奏され、その後ピアノトリオでストレートにテーマが奏でられます。挿入されるアンサンブルはイントロのムードを踏襲し統一感を感じさせます。それにしてもMcCoyの声の大きな事!ここでは声量が気持ちの入り方のバロメーターです(笑)!前作「Infinity」でのレギュラートリオのメンバー、Avery Sharpe, Aaron Scottたちも優れたプレーヤーですが、本作のようにスタジオミュージシャン的に臨機応変にカラーリングをこなすことは難しかったでしょう。McBride, Nashの職人芸的演奏があってこそです。ピアノソロ後に聴かれるドラムソロがその事を物語っています。ラストではイントロの交響曲がバージョンアップし、アウトロとして付加されています。

Lewis Nash

8曲目AlfieはBacharachが書いたバラードの中でも最高峰のナンバーです。独自なメロディラインと転調、意外性のある旋律の展開はThe BeatlesのYesterdayの上昇するメロディ部分に通じるものを感じます。それでいてしっかりと地に根ざしたオーソドックスさも内包する、曲としての完成度が別次元に位置する数少ない曲の様に思います。

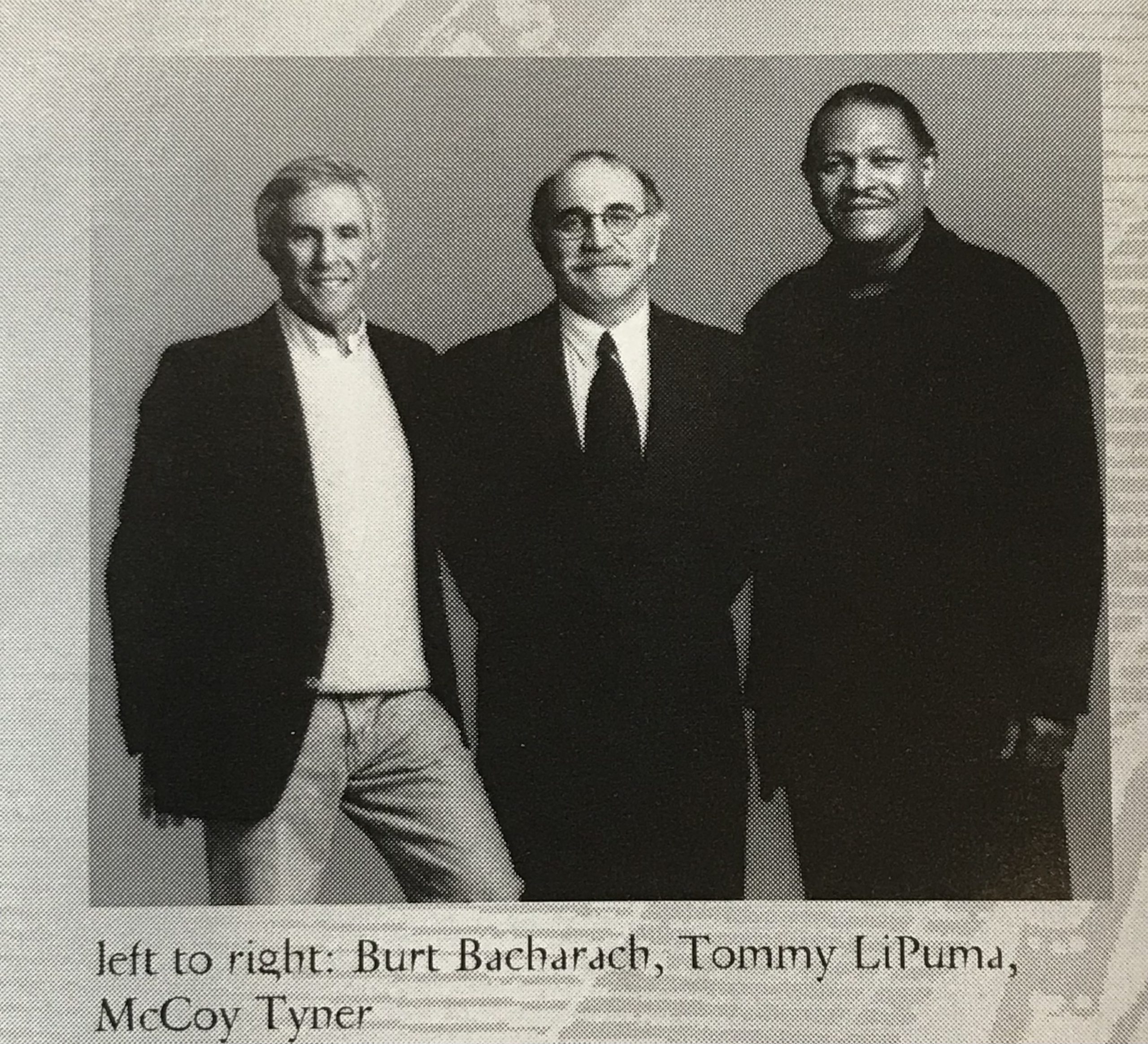

Bacharach曲集を企画してこのナンバーを除外しようものなら、アルバムの売れ行きが半減するのではないでしょうか(笑)。多くのリスナーに愛されているこのナンバーを、McCoyはメロディの一音一音をまるで噛み締めるかのように、愛でながらリリカルに演奏しています。これだけストレートに、メロディフェイクもなくピアノを弾くのはそれだけこの曲が特別な存在であることの証でしょう。LiPumaやClaytonは今回BacharachナンバーをMcCoyに弾かせるに当たり、この曲だけは本当にシンプルに、アンサンブルも必要最小限に絞り、彼のピアノタッチだけで演奏する事を念頭に置いていたように思います。素材の持つ素晴らしさゆえ他の味付けは不用ですから。

Burt Bacharach, Tommy LiPuma, McCoy Tyner

9曲目The Look of Loveも名曲中の名曲です。本作収録のナンバーは基本的にオリジナルなコード進行を尊重していましたが、テーマでは幾つかのリハーモナイズが施され、趣の違ったテイストを聴かせます。

冒頭いきなりのフォルテシモはオーディエンスの気を引くに相応しく、実はシンフォニーに良くある手法のひとつです。アレンジングのアイデアが泉の如く湧き出るClayton、ここでも眩いばかりにアンサンブルを伴った数々のメロディ・フラグメントが提示され、引き続きドラムがEven 8thのリズムを叩き始めます。いかにもMcCoyらしいピアノのイントロが始まり、そのままテーマ奏へ。この曲も同様に美しさが堪らないメロディです。対比としてフルートにもメロディを担当させることで、ピアノの音色の異なる色合いをアピールさせています。

ソロ中お分かりのようにMcCoyの声が凄いですが、彼の書くオリジナルにも美しいメロディが多く、この曲は恐らく自身もかなりのお気に入りで、好みに合致したのでしょう、音楽に猛烈にのめり込んでいるのが伝わります。Nash, McBrideのサポートも全く相応しく、McCoyワールドが盛り上がり切ったところで冒頭のモチーフを再利用し突然にシンフォニー開始、それにしてもここでのClaytonのライティングは本当に素晴らしい!ジャズ的なラインやメロディも交えた壮絶なアンサンブルは難易度が超高く、さぞかし演奏者泣かせだった事でしょう(笑)。オーバーダビングなしの一発録音の様に自分には感じるのですが、であれば演奏者の力量にも神がかったポテンシャルを痛感します!コンダクティングのClaytonもさぞかし大変だったでしょう!シンコペーションを伴ったアンサンブルから、全くナチュラルにMcCoyのソロに戻りますが、手に汗握る瞬間でした!暫し後ラストテーマに繋がり、エンディングにもこれでもか、とモチーフを投入するClaytonの鬼才ぶりに再び惚れぼれしました!凝りまくりのアレンジを施したこの曲、クロージングに相応しい演奏に仕上がりました。

2021.10.31 Sun

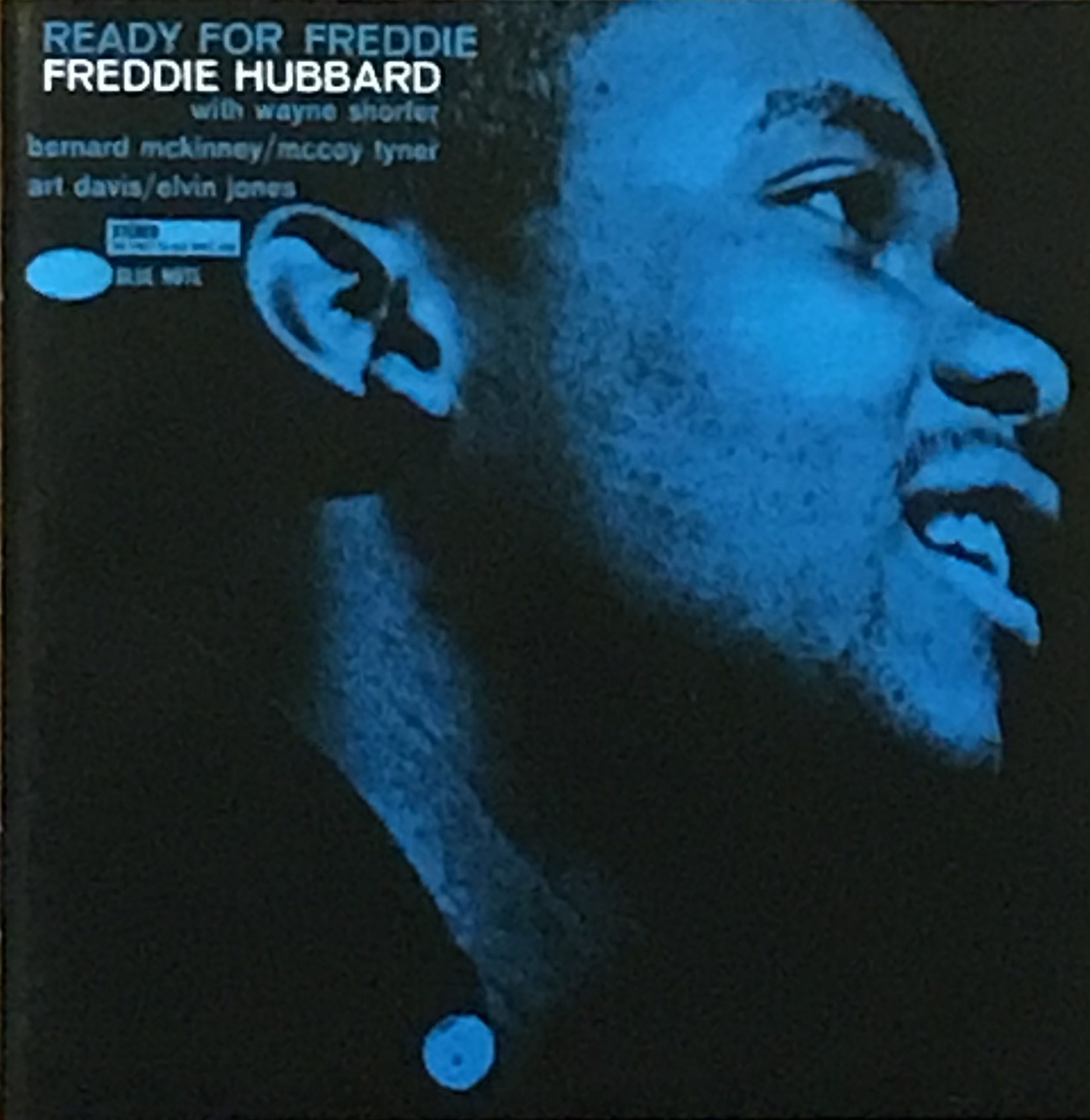

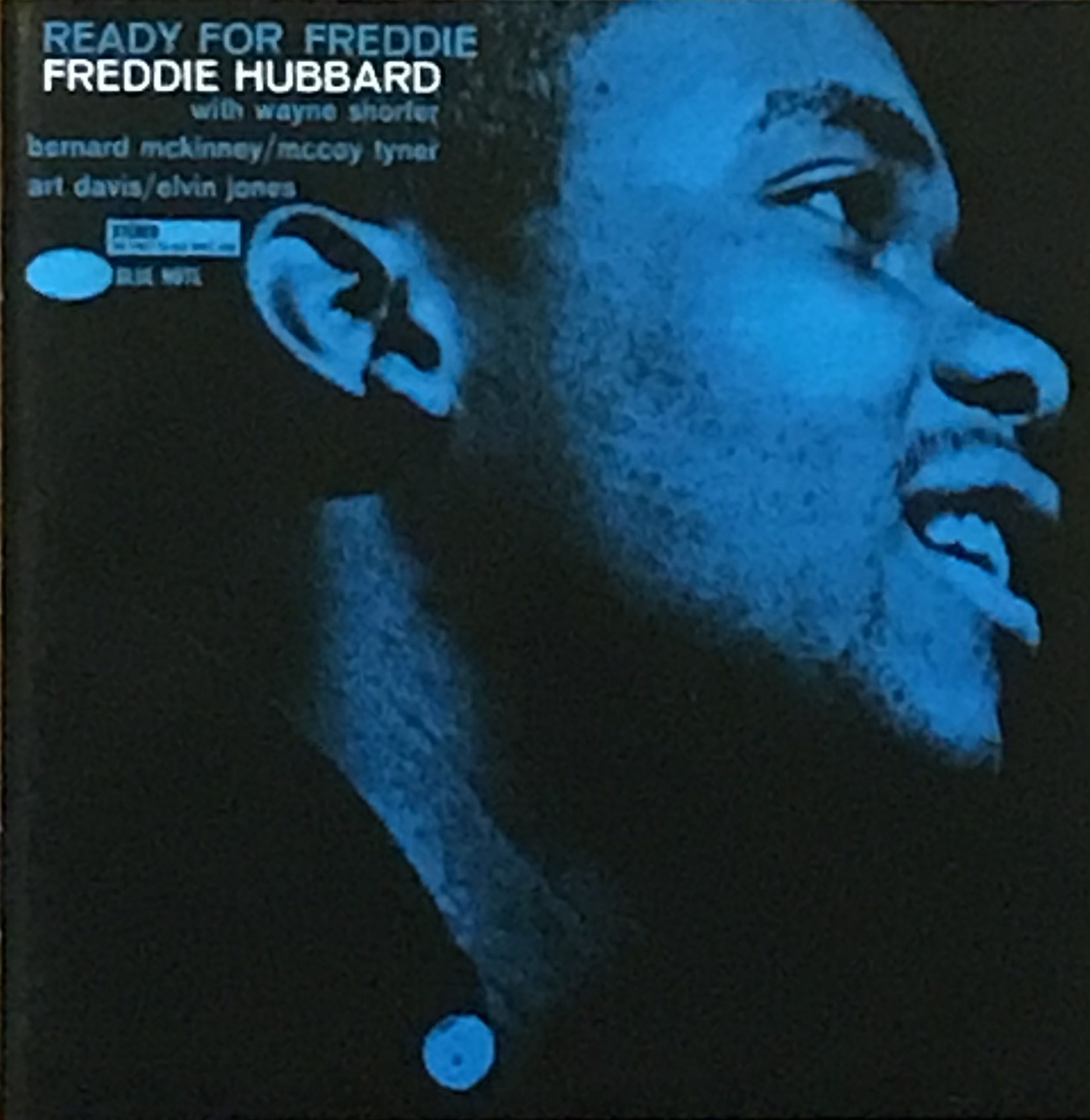

今回はFreddie Hubbardの61年8月録音リーダー作「Ready for Freddie」を取り上げたいと思います。オリジナルを含む佳曲揃い、申し分ないメンバーとのインタープレイ、そして弱冠23歳リーダーFreddieのフレッシュさ、炸裂するトランペットが輝く作品、彼の作品群の中でも筆頭に挙げられるべき秀逸なアルバムです。

Recorded: August 21, 1961 Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey Label: Blue Note(BST 84085) Producer: Alfred Lion tp)Freddie Hubbard euphonium)Bernard McKinney ts)Wayne Shorter p)McCoy Tyner b)Art Davis ds)Elvin Jones

1)Arietis 2)Weaver of Dreams 3)Marie Antoinette 4)Birdlike 5)Crisis

50年代からジャズシーンには早熟で個性的なトランペッターが続々と現れました。Clifford Brownに始まりLee Morgan, Booker Little, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Randy Brecker, Tom Harrell, Wynton Marsalis, Nicholas Payton…Freddieは彼らの中でも突出した音楽性と音色、テクニック、タイム感を引っ提げてデビューしました。ドラマーにも神童を多く輩出していますが、特にトランペットは若くしてその才能を発揮出来る楽器なのでしょう、60年6月22歳にして初リーダー作「Open Sesame」を録音、鮮烈なデビューを遂げ同年11月に「Goin’ Up」、61年4月「Hub Cap」と立て続けに半年間のスパンでリーダーアルバムを録音しました。1~3作目は共演者やスタンダードナンバーに演奏曲目を負うところがありましたが、本作では作曲能力が開花し、代表的なオリジナルを披露しています。以降も多くの名曲を生み出す彼、本作はそのスタートラインとなりました。

多くの若手ミュージシャンに共通する、短期間での著しい成長、トランペットプレイにその事は顕著で、歯切れの良い明瞭なメッセージと豊かなイメージのインプロビゼーションを繰り広げ、驚異的に正確でスインギーなタイムの取り方が他のトランペッターよりも頭一つ、いや二つも三つも抜きん出た個性となり、圧倒的な存在感を示しています。

59年21歳から始まるサイドマンとしてのプレイも充実しています。そこではソロプレーヤーだけではなく、ホーン・アンサンブルでのリード・プレイにも長け、Art Blakey’s Jazz Messengersでは10作に参加しており、Lee Morganの後釜としてWayne Shorter, Curtis Fullerとの3管編成で、いずれに於いても素晴らしいアンサンブル、ソロを聴かせます。61年録音「Mosaic」ではFreddieのオリジナルDown Underと本作収録Crisisの2 曲、「Three Blind Mice」では自身の名曲Up Jumped Springを披露しています。

Mosaic / Art Blakey & the Jazz Messengers

Three Blind Mice / Art Blakey & the Jazz Messengers

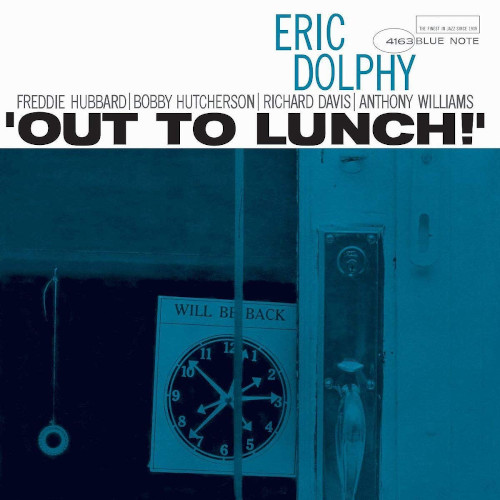

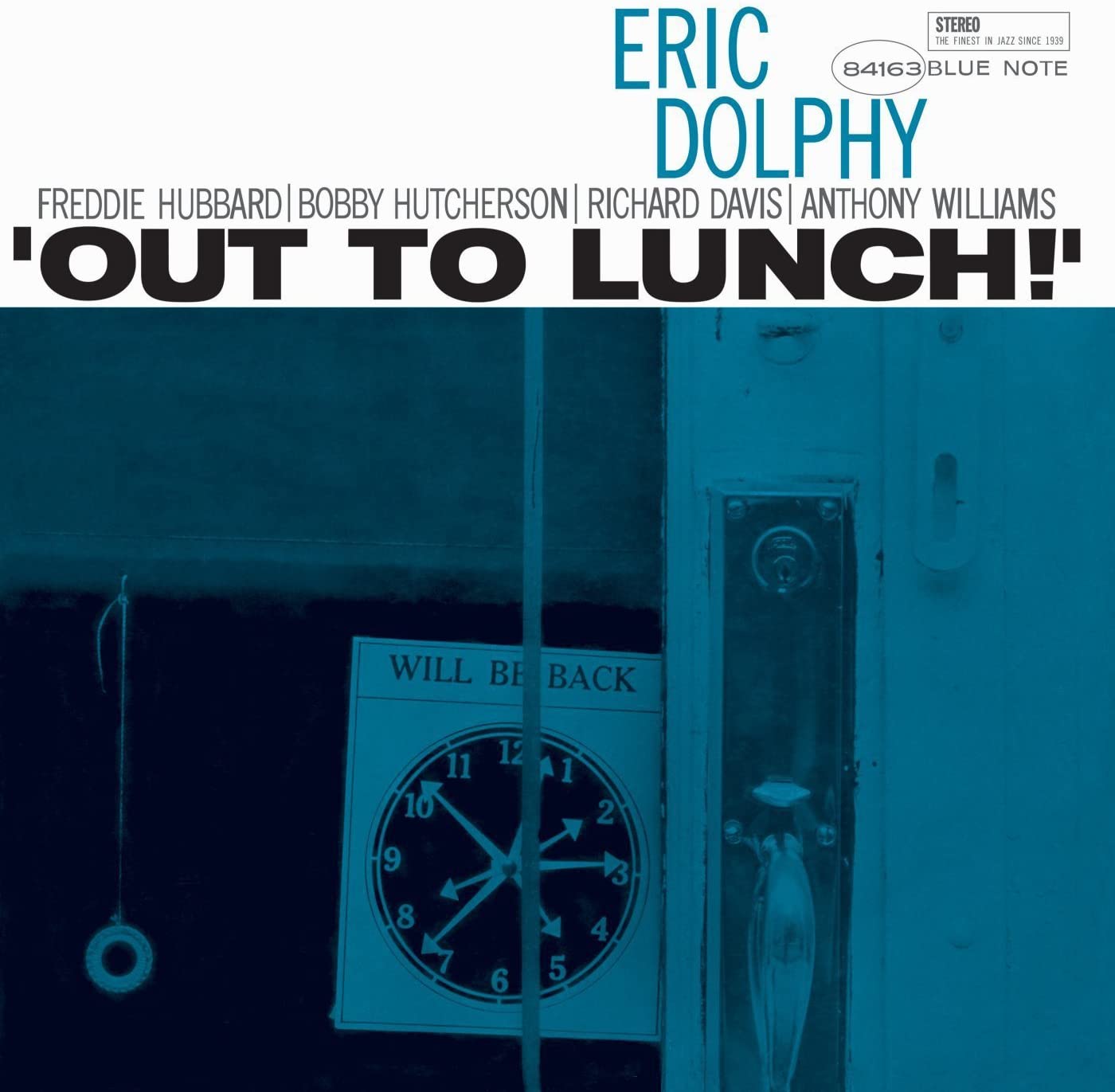

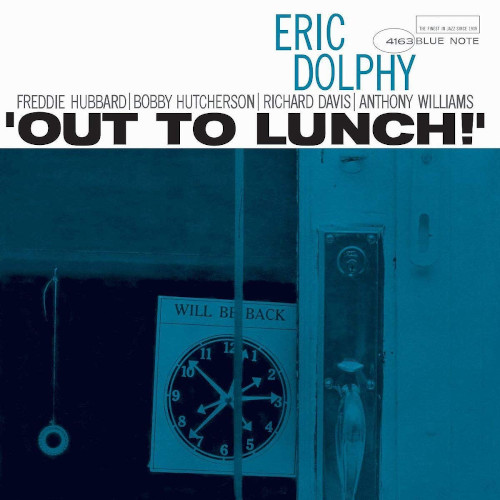

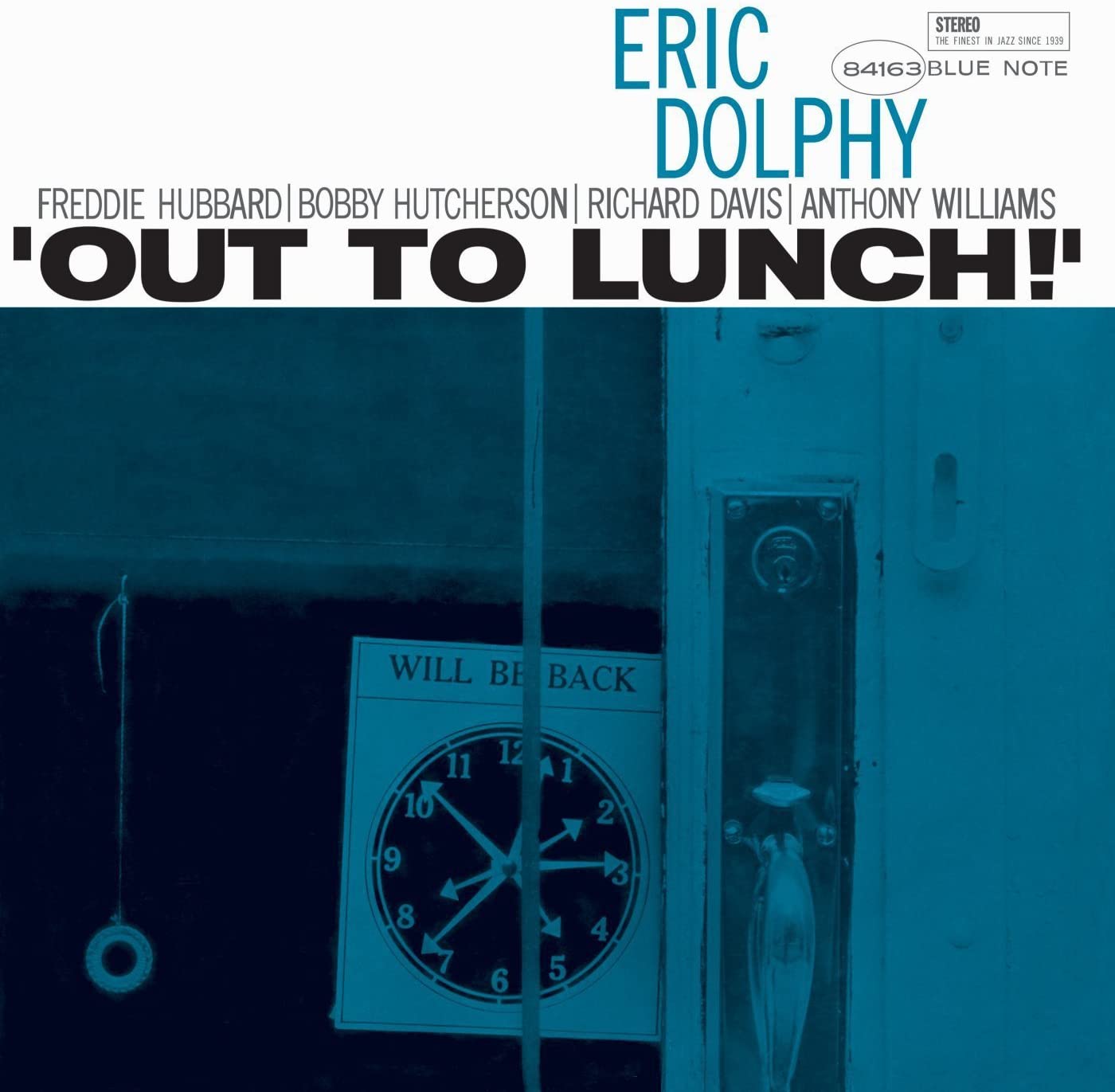

Eric Dolphyとは60年4月録音「Outward Bound」、64年2月録音のDolphy没後に発表された傑作「Out to Lunch」にも参加しています。

Outward Bound / Eric Dolphy

Out to Lunch / Eric Dolphy

J. J.JohnsonとはClifford Jordanを加えた3管編成による60年4月録音「J. J. Inc.」、最初期の演奏ながらソロとアンサンブルに非凡さを示します。

J.J.Inc. / J.J. Johnson

John Coltraneの61年録音「Ole」では盟友Dolphyと共にクリエイティブなプレイを聴かせます。

Ole / John Coltrane

Ornette Colemanの歴史的問題作にして傑作60年12月録音「Free Jazz」に参加、フロント陣Ornette, Don Cherry, Dolphyたちに比較して調性的にインサイドなテイストを感じさせます。ひとりFree Jazzには徹しきれていないとも言えますが、端正なビートを繰り出すリズムセクション上でのフリーフォーム演奏、Freddieは美しい音色で誰よりもグルーヴしています。

Free Jazz / Ornette Coleman

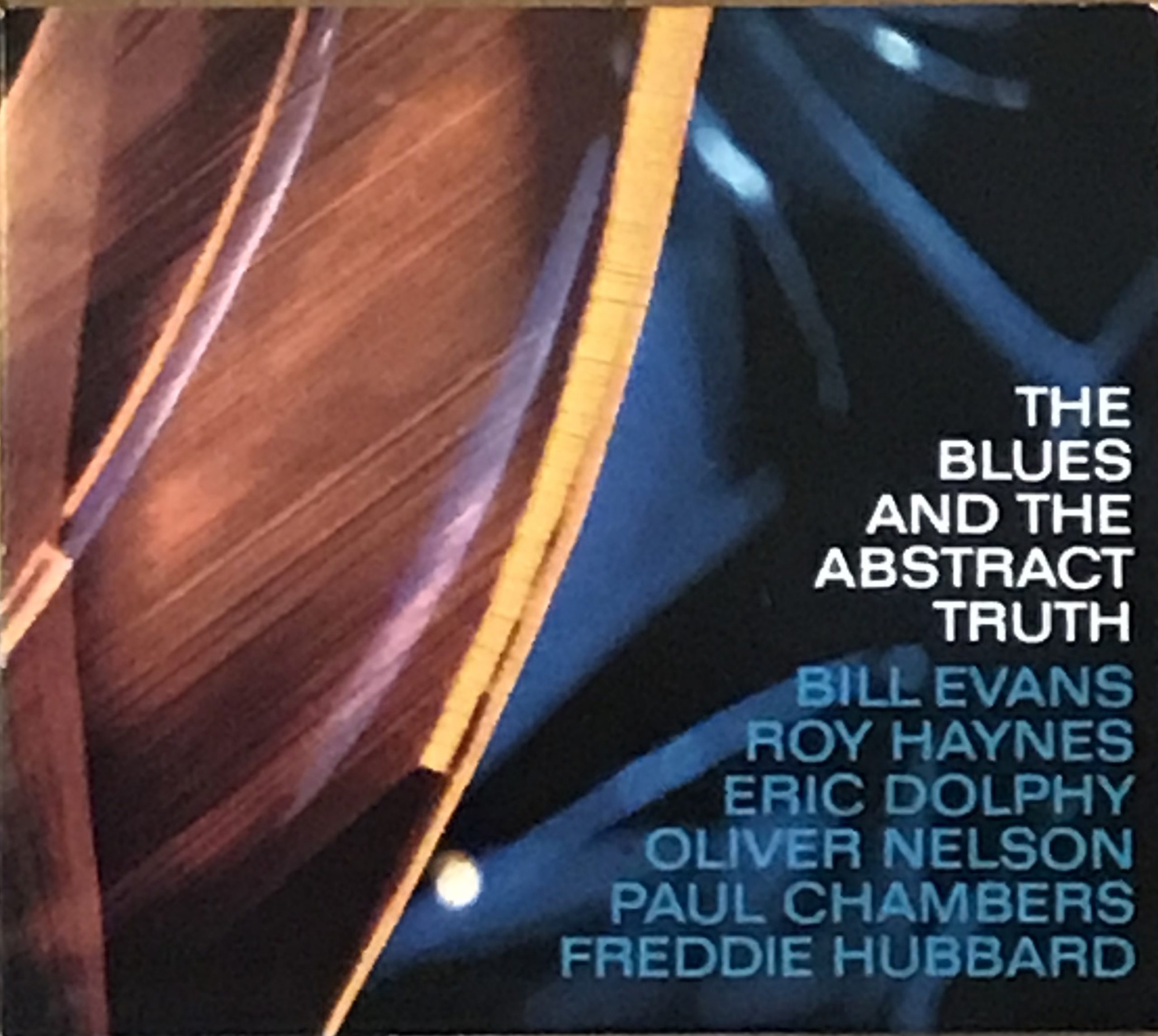

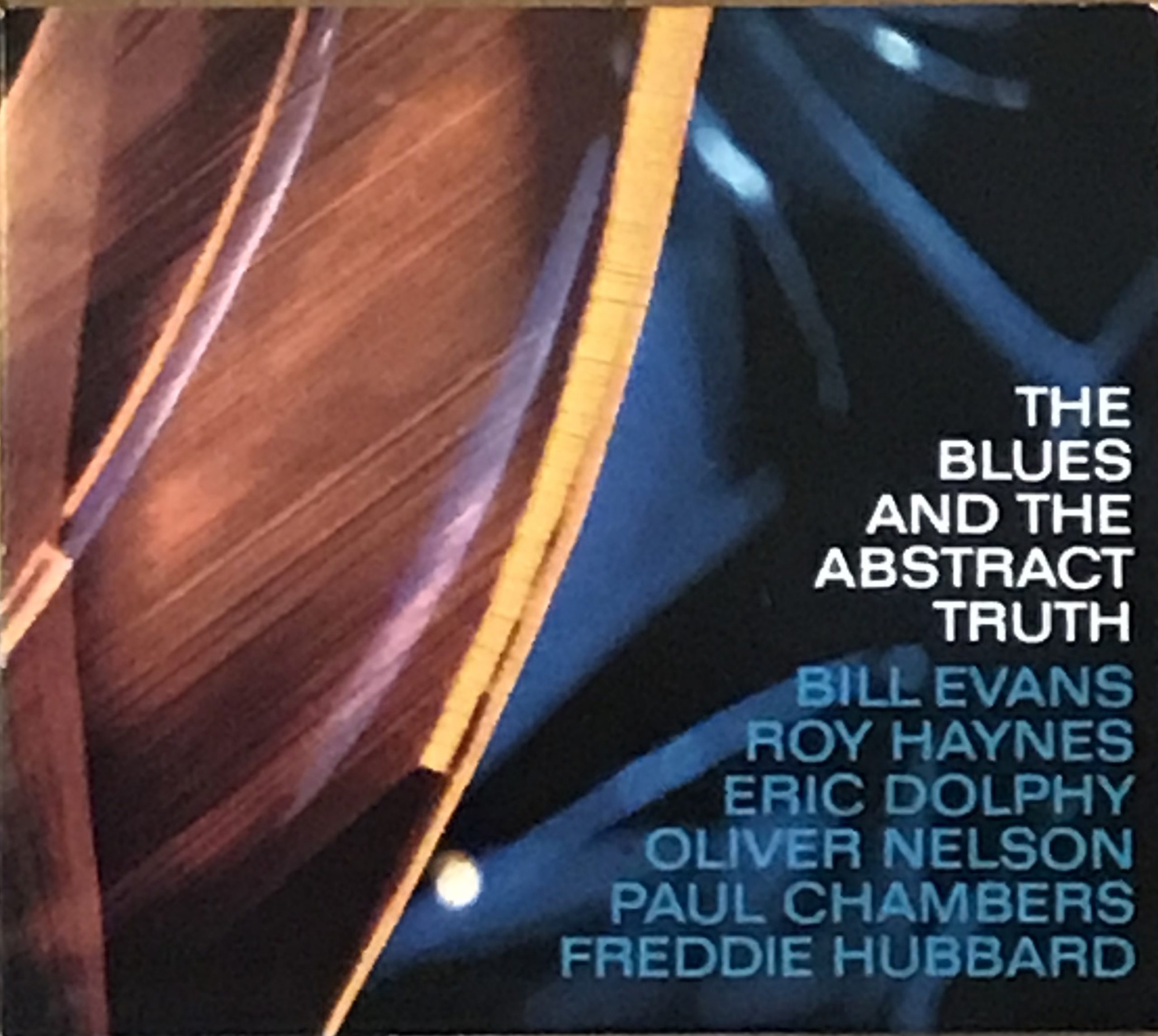

Oliver Nelsonの傑作61年2月録音「Blues and the Abstract Truth」ではセンス、音色、タイム感、他の追従を許さないトランペット・プレイを展開しています。

The Blues and the Abstract Truth / Oliver Nelson

渡欧する直前のKenny Drewを捉えた60年11月録音「Undercurrent」では、外連味なくハードバッパーとしての本領を発揮しています。

Undercurrent / Kenny Drew

Freddieは以降も精力的に演奏活動を続け、リーダー作、サイドマン、ライブやコンサートと、変わらぬスタンスでブリリアントなプレイを展開しました。しかしどんなミュージシャンにも旬はあるでしょう。またプレーヤーとして同じ所に留まっていることに抵抗があるのは当然の事です。Freddieを心から敬愛し、彼のプレイを追い続けている大勢のトランペッターに共通する発言があるので、ここでご紹介しましょう。

「Freddieの演奏はどれも良いね。特に60年代中頃までが本当に素晴らしく、Herbie Hancockの「Maiden Voyage」頃までのプレイは神懸っているよ。以降の演奏も悪くはないし、凄いのだけれど、彼は何か変わってしまったように感じるんだ。どうして変わってしまったのだろう?何が違うのかな?」褒め言葉と批判とが混じり合う的確な意見、実は僕も同じ見解です。

例えば76年6月Hancockの代表作「V.S.O.P」での演奏、どの部分を切り取っても、紛れもないFreddieのプレイ、素晴らしい事この上ない、至上のテイクばかりで、ハイノートや多種奏法を含めたハイパーな楽器テクニックから、トランペットの腕前に飛躍的な向上を確認出来ます。

V.S.O.P. / Herbie Hancock

ですが60年代中頃までと比較すれば何かが大きく異なります。これは感覚的なものなので文章で表現するのは難しく、不十分な点もあるかも知れません。

初々しさを原点とし、自身が演奏する内容に関しての新鮮さ、そして自分の演奏、吹くラインに意外性を感じ、結果刺激され、更なる別なラインが湧き出てくる。当時の彼の頭の中には実に様々で独創的なサウンド、ハーモニー、フレージングが誰よりも鳴り響いていたのだと思います。共演者の演奏や楽曲により、彼の創造性に着火し、それらが全く自然に引き出されます。トランペットを手にし、息を吹き込む直前に「一体この後どの様な展開が待ち受け、オレはどんな事を吹くのだろう?それにしてもエキサイティング、楽しいぜ!」と頭を過ぎり、プレイに臨んでいたのではないでしょうか。60年代のプレイは常にワクワク感が彼の演奏を支配していたのです。

60年代後半から70年代以降、Freddieのプレイは凄みを増して行きますが、反面次第に定型化に向かいます。本人はその事への葛藤が必ずやあったと思いますが、不定型の極みであった彼の演奏、言わば天から振り降りてくるジャズ・スピリットをトランペットを媒体としたイタコ状態での表現でした。

一般のオーディエンスには彼の心の不協和音は伝わる事はなく、圧倒的な演奏からスーパートランペッターとして君臨していました。漸次ワクワク感が希薄になり、しかし盛り上がった演奏を提供しなければならない、「こうあらねばならぬ」使命感を持った彼は形を成すためにテクニカルな手法で表現するに至りました。とはいえ他のトランペッターとは比べものにならない程、ポテンシャルとして豊かな表現力が備わっています。どんな時でも聴き応えのある、ウタを感じさせるプレイを繰り広げる事が出来ます。演奏の深さは別として。

赴くままにトランペットを自在に吹きまくった当時20歳そこそこの天才トランペッターの旬は、実はデビューから数年であったかも知れません。

もうひとつ、64年6月Berlinにて医療ミスが原因で36歳の若さで客死した盟友Eric Dolphy、彼についてFreddieがインタビューを受けた記事を読んだことがあります。Dolphyの逝去に対し哀悼の意を述べつつ、しかしはっきりと、あれだけの才能がありながら、彼は貧しさの中で亡くなった。自分は彼のようにはなりたくない。金儲けをしながら音楽活動を続けていきたい、のような趣旨の発言だったと記憶しています。人間誰でも貧困は回避したいものです。経済的安定があってこその生活、トランペット・プレイ、しかしこの事はジャズを演奏する上で不可欠なハングリーさとは真逆な方向の場合もあります。金銭のために音楽を演奏することは至極当たり前な事ですが、もしかしたらFreddieの場合はそちらの方が主体になってしまったのかも知れません。

Freddie Hubbard

それでは収録演奏について触れていきましょう。リーダーFreddieの他メンバーは、ジャズでは珍しいユーフォニウムにBernard McKinney、彼はトロンボーン奏者でもあります。テナーサックスに盟友Wayne Shorter、ピアニストはMcCoy Tyner、ベーシストArt Davis、ドラムスにElvin Jones、リズム隊はJohn Coltrane Quartetのメンバー、Davisは準レギュラーとしてColtraneがベーシストを増員し、ダブル・ベース・フォーメーションにする際駆り出されていましたが、レスポンスの早い巧みな伴奏を行うプレーヤーです。McCoyの初リーダー作62年6月録音「Inception」はこのメンバーで演奏されています。

McCoy Tyner / Inception

1曲目FreddieのオリジナルArietis、いや〜カッコ良いナンバーです!イントロの構成からしてアイデアをふんだんに盛り込んでいて、3管のハーモニーが実にサウンドを豊かにしています。ユーフォニウムはトロンボーン的に扱われ、アンサンブルの一番下のパートを担当しているようです。McKinneyとは59年録音Slide Hamptonの初リーダーアルバム、7管編成にしてピアノレスの意欲作「Slide Hampton and His Horn of Plenty」にて共演、ここでのアンサンブル力を買われて抜擢されたのだと思います。本作には61年23歳にして夭逝した天才トランペッターBooker Littleも参加し、熱い演奏を聴かせています。

Slide Hampton and his Horn of Plenty

テーマにも同様に工夫がなされ、実に聴きどころ満載の佳曲ですが、アップテンポにも関わらずごく自然な音量の大小から成るダイナミクスが設けられ、Freddieの曲作りに対する美学も感じます。ソロの先発はFreddie、いや、これまた素晴らしいタイム感で、申し分の無い8分音符の長さ、位置の提示、そして音符の推進力に思わず脱帽してしまいます!前述の「J. J. Inc.」とは比べ物にならない成長ぶりです!何をどの様に練習すればこんなタイム感を習得出来るのでしょうか?そしてアドリブソロの構成の巧みさ、ストーリーの語り口、フレージングの終止感、ニュアンスの豊富さ、いずれも素晴らしく、最高得点の5つ星を進呈したいと思います(笑)

McCoyの的確なバッキング、Elvinのどっしりとしていてシャープなドラミング、Davisのプレイも申し分なく、リズムセクションは万全の大勢でサポートします。続くソロイストはShorter、Freddieの吹いたフレーズをキャッチして極太でダーク、コクがあって存在感のある音色を携えての登場、フレージングやアイデアにone & onlyを聴かせます。

それまでのFreddieリーダー作のテナー奏者はTina Brooks, Hank Mobley, Jimmy Heathと続きましたが本作で真打登場です!以降両者は親密な関係を築き、音楽的にも絶妙なコンビネーションを聴かせることになります。

続くMcKinneyのソロはユーフォニウムという難しい楽器を巧みに扱い、ジャズ・テイストを織り込んだソロを聴かせます。McCoyはクリアーで端正なタッチと共に比較的オーソドックスではありますがスインギーなソロを奏で、ラストテーマへと続きます。

Freddie Hubbard

2曲目はスタンダードナンバーWeaver of Dreams、この曲はA Weaver of DreamsやYou Are a Weaver of Dreamsとも表記されるVictor Youngのナンバー、John Coltraneの59年2月録音の名演奏(Cannonball Adderley Quintet in Chicago収録)を忘れることは出来ません。

Cannonball Adderley Quintet in Chicago

イントロではテナーとユーフォニウムのアンサンブルから始まり、最後にトランペットが加わりその後テーマが始まります。何と澄み切ったストレートな音色で、メロディを奏でているのでしょう!23歳の若者の表現とは思えません!その後比較的唐突に、倍テンポに持って行くべくターンバックがあり、トランペットソロが始まります。この当時バラード奏はテーマ後に倍テンポでプレイされる事が多かったと思います。流麗にして饒舌、しかし楽器の発音や絶妙なタイム感が作用し、決してtoo muchにはならないショウケースを聴かせて行きます。続くFreddieと同い年のMcCoyのソロもリリカルにして当時最先端のセンスを駆使したプレイを聴かせます。ラストテーマは再びバラードに戻り、フェルマータを経てトランペットのcadenzaが始まりますが、Elvinのスネアドラムの一発が絶妙です!このアクセントは他のドラマーではまず入ることはありません。さすがElvin!その後はFreddieふくよかなトーンを響かせてFineです。

Elvin Jones

3曲目はShorterのナンバーMarie Antoinette、16小節を繰り返した32小節のフォームから成る比較的シンプルなナンバー。とは言え3管編成からなるジャジーで重厚なアンサンブルと、ピアノのフィルインが印象的です。ソロは作曲者自身から、含みを持たせた独特な音色とタンギング、ミステリアスなフレージングは曲のセカンドメロディをその場で吹いているかのように、フレーズを吹くというよりも作曲を行なっている様に聴こえます。それにしても決して流麗ではなく、ゴツゴツとした8分音符によるラインはShorter以外の何者でもない個性を振りまいています。続くトランペットソロは一転して滑らかで流暢な8分音符による淀みないプレイ、フレーズの抑揚やコントロール感は、あり得ないほどのテクニシャンぶりです!ユーフォニウムソロの朴訥感が対照的に聴こえます。McCoyのソロは美しいタッチとFreddie的なリズムのツボを押さえたタイム感で、スインギーにプレイします。その後のDavisはエッジの効いた深い音色で、テイスティなソロを聴かせ、ラストテーマに入ります。この間Elvinの抑制の効いた、しかし様々な表情を見せるシンバル・レガート、スネアのフレーズが隠し味となり、各ソロイストを徹底的にサポートしています。

エンディングはCm7とA♭7を繰り返してフェード・アウトです。

Wayne Shorter

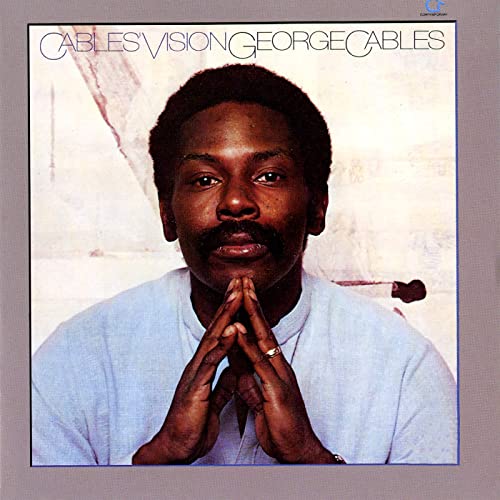

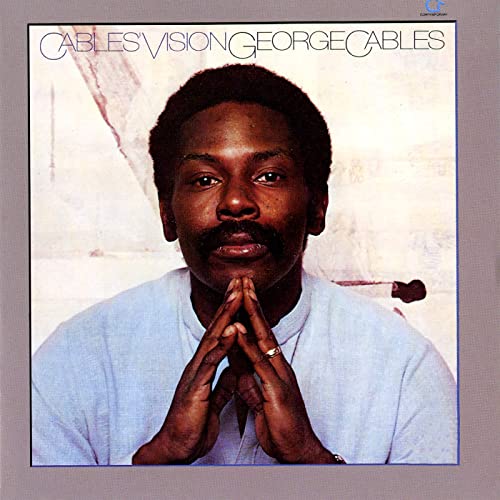

4曲目はFreddieの書いた名曲Birdlike、Charlie Parkerのフレージングやリズミックなフィーリングを用いて書かれたブルース・ナンバー、タイトルもそこに由来します。その後もV.S .O.P.のレパートリーとして、またGeorge Cablesの79年録音作品「Cables’ Vision」でも再演されていますが、盟友であるトランペッターDonald Byrdに捧げて後年タイトルをByrdlikeと変更しました。

イントロもキャッチーで印象的、テーマのメロディはFreddieならではのワクワク感がここでも強力に発せられています。先発ソロはトランペットから、迸るフレーズとアイデアは淀みなく止まるところを知らず、聴き惚れてしまうほど達人ぶりを発揮していて、スピード感があるのに音符の位置は後ろというタイムに只管脱帽です!McCoyのバッキングも的確なサポートぶりを聴かせます。続くShorterのソロ、ニュアンスや語法は彼そのものですがFreddieの演奏に刺激されたのか、いつもより明確にフレーズを吹く、具体性を伴ったアプローチを聴かせます。ソロを終える際にシングルタンギングを用いたフレージングがユニーク過ぎです!ユーフォニウムのソロでは「お猿のかごや」的フレーズが聴かれるのが微笑ましいです。その後はMcCoyの端正でスイング感溢れるソロに続き、ベースのソロではピアノとドラムがバッキングを次第に止め、アカペラでプレイされますが、トリッキーなフレージングによる演奏にも関わらず、「せえの!」と全員見事にラストテーマに突入します。ジャムセッション形式でソロ回しが行われましたが、ここでも徹底したElvinの伴奏が各ソロイストの持ち味をくっきりと浮かび上がらせています。

Cables’ Vision / George Cables

5曲目もFreddieのオリジナルCrisis、2ヶ月後に前述の「Mosaic」で再演されますがElvin, Blakeyという2大ドラマーでの演奏の比較も面白いです。テンポ設定はほぼ同じか「Mosaic」の方がやや早め、タイム的にはElvinの方がたっぷり、どっしり、そしてバックビート感が素晴らしいですが、Blakeyの方は例のナイアガラロール、更に曲のTutti的アンサンブル部分でダイナミクスを極端に付けているので、かなりインパクトがあります。初回テイクのプレイを踏まえて、更にJazz Messengersでの演奏ということで方向性を明確にしたのでしょう。各ソロイストもBlakeyのドラミングに触発され、いずれもコンパクトではありますが派手なプレイに徹しています。Shorterは「草競馬」のメロディを引用、実は初演時既に若干匂わせており、ここでは明確に吹いているのがご愛嬌です(笑)。個人的にはFreddie, Shorter共に落ち着いて内省的なソロを展開し、特にMcCoyのピアノのバッキング全般、そしてソロが曲のカラー、サウンド的に合致している点で初演の方に軍配を挙げたいと思います。「Mosaic」には無いドラムソロもElvinだからでしょう、音楽的な充実感を演奏に添えています。

Bernard McKinney

04年発売The Rudy Van Gelder Edition CDには1曲目Arietisの別テイクが収録されています。本テイクよりも早めのテンポ設定、その分収録時間も短めですが各人のソロもホットなテイストを感じ、特にFreddieのソロはテンポアップした分一層スリリング、Elvinのアプローチにもアグレッシブなものが聴かれます。推測するに、良いテイクを録音出来たのでテンポを早くしてワンモアテイク、のような雰囲気で再チャレンジしたのでしょう。しかしオリジナルテイクの方が他メンバーがリラックスしてスポンテニアスに演奏に臨んでいますし、テンポが曲想に合致している様に聴こえます。本テイク採用の判断基準はこちらでしょう。

2021.10.17 Sun

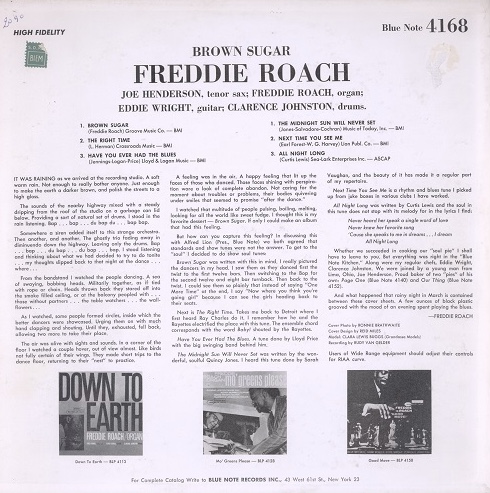

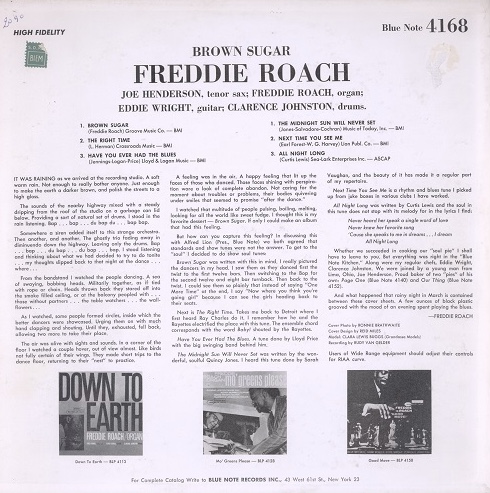

今回はオルガン奏者Freddie Roachの1964年リーダー作「Brown Sugar」を取り上げて見ましょう。テナー奏者Joe Hendersonの参加が異色ですが、彼の冴え渡る演奏が魅力的な、隠れた名盤です。

Recorded: March 18 & 19, 1964

Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey

Label: Blue Note(BST 84168)

Producer: Alfred Lion

org)Freddie Roach ts)Joe Henderson g)Eddie Wright ds)Clarence Johnston

1)Brown Sugar 2)The Right Time 3)Have You Ever Had the Blues 4)The Midnight Sun Will Never Set 5)Next Time You See Me 6)All Night Long

ジャケットの黒人女性はClara Lewis Buggs、Grandassa Models(GM)と呼ばれる60年代から70年台にかけてNew YorkのHarlemで開催されたアフリカ系アメリカ人女性の美を競うコンテストに参加した、オリジナル・メンバーの一人です。本作に次ぐ64年10月録音のRoach5作目アルバムで、コーラスをフィーチャーした「All That’s Good」、こちらのジャケットにはRoachとGMの女性たち6名がおさめられています。美女に囲まれてさぞかしご機嫌だった事でしょう(笑)。おそらくRoachは彼女たちのファッションショーでの演奏や、付随する音楽団体The African Jazz-Art Society & Studioのコンサートに出演したのがきっかけで、GMとのコネクションが出来たのだと思います。

タイトルのBrown Sugarとは黒砂糖などの白色でない砂糖の総称、また別の意味、スラングとして黒人女性や阿片を指します。

実は際どい意味のタイトルを冠した本作のリーダーFreddie Roachは、生涯8作のリーダーアルバムをリリースし、うちBlue Note Label(BN)から5枚を発表しており本作は4作目に該当します。

一連の作品はコンセプトを感じさせる選曲やアレンジの妙、構成の面白さからエンターテインメント性ある作品に仕上がっています。

基本的なバンド構成としてオルガン、テナーサックス、ギター、ドラムの4人編成、作品によってはトランペットやコーラスが加わる事もありました。こちらはその4人編成、オルガン奏者がリーダーでリズム&ブルースが基本にあり、かつジャズのテイストも表現する場合に最も相応しいフォーメーションです。

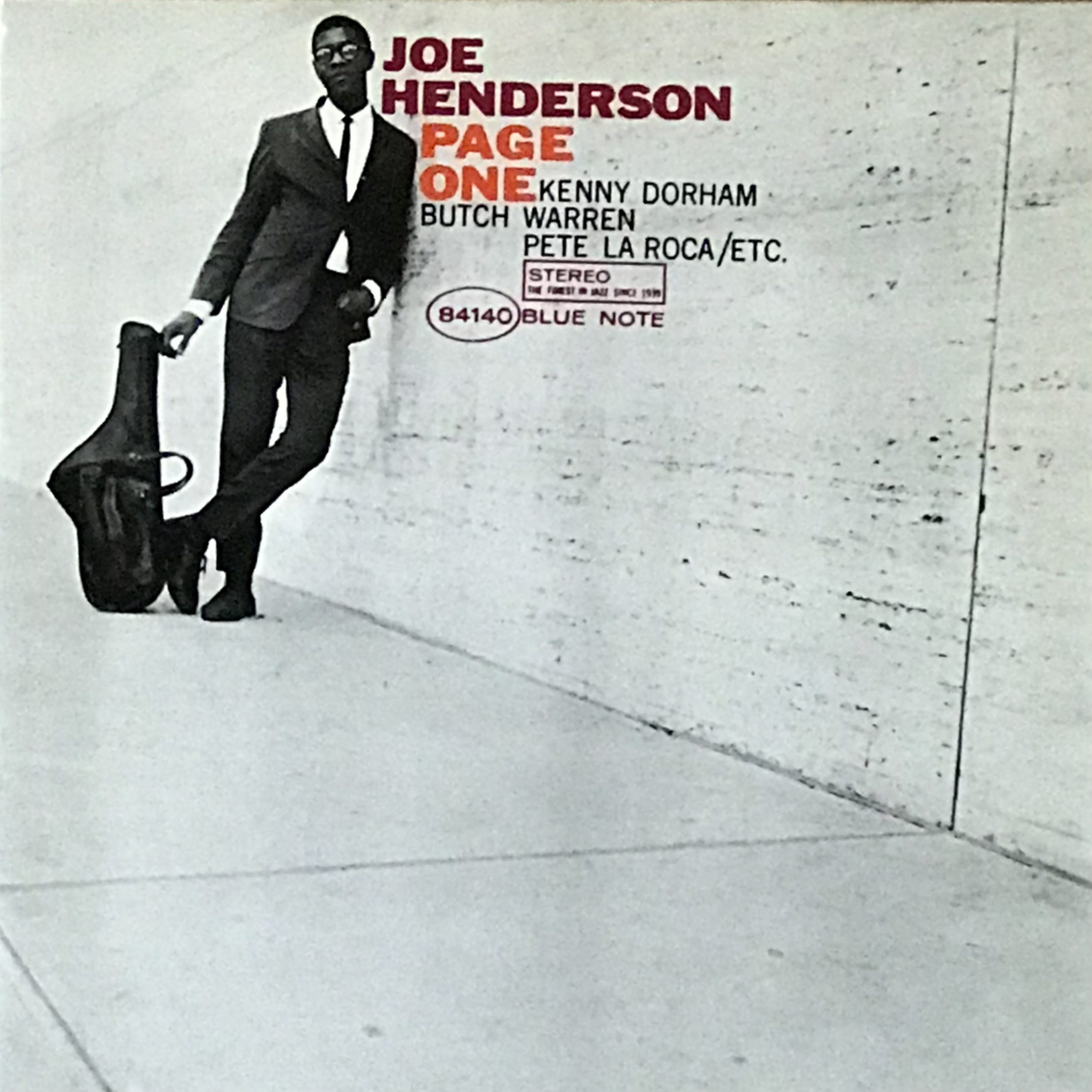

BNの5作では全てClarence Johnstonがドラマー、タイトで実に小気味好いグルーヴを聴かせています。ギタリストにはKenny Burrellが演奏する事もありましたが、本作ではEddie Wrightが参加、テナー奏者はHank Mobleyのクレジットも見られますが、同じオルガン奏者Jimmy Smithとも共演しているPercy France、Roachと何作か共にしているConrad Lester、彼らのテナープレイには強力な個性がある訳ではないのですが、さりげなくブルージーなプレイを聴かせる事を信条とした、何方かと言えば地味で裏方的な、言わばサイドマン・タイプのサックス奏者です。それだけに本作だけが突出したかのように、超個性派Joe Henderson参加が意外性を有し、どこまで彼のオリジナリティ豊かなスタイルが発揮されるのかに興味が集中します。

まさかオルガンサウンドにテナーが埋没することはないでしょうし、バランス感を大切にする彼ですから独壇場もあり得ないでしょう、リーダーのオルガンを立てつつ、Joe Henカラーがどの程度、どのように披露されるかイメージが膨らみます。

Joe Henderson

BNにはJimmy Smithを筆頭に多くのオルガン奏者が名を連ねています。Jimmy McGriff, Reuben Wilson, Baby Face Willette, Richard Groove Holmes, Ronnie FosterそしてLarry Young。彼らの作品が数多くリリースされ、同傾向のアーシーなプレイを聴くことが出来ます。唯一”オルガンのColtrane”と呼ばれたYoungはモーダルでアグレッシブな演奏、Youngの作品にもJoe Henが参加し、名演奏を繰り広げています。65年11月録音「Unity」、盟友Woody ShawにJoe Henと相性抜群のElvin Jones、申し分のない共演者を得て縦横無尽にブロウしています。

Larry Young / Unity

その後のYoungは69年にThe Tony Williams Lifetimeで「Emergency!」、Miles Davis「Bitches Brew」といった歴史的作品に参加します。

Larry Young

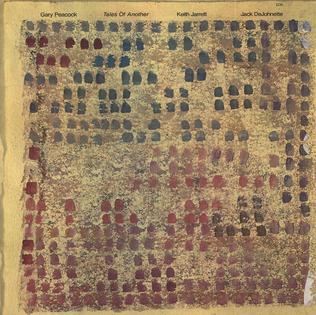

Youngの活動の更なる発展形がLarry Goldingsのオルガンをフィーチャーし、Jack DeJohnette, John Scofieldたち名手が脇を固めたバンド、Trio Beyondの04年録音「Saudades」、Tony Williams Lifetimeに捧げたプロジェクトの素晴らしいライブレコーディングです。

Smithにはオルガンの第一人者としての風格あるプレイが、Youngの演奏には従来のオルガン奏者らしからぬ個性を湛えたサウンド、ハーモニー感がありますが、Roachも含めた他のオルガニストたちに突出した個性を見い出すことは難しいです。それでも多くの奏者が存在し、アルバムがリリースされ続けたのは、米国ではオルガン〜Hammond B3という楽器が大変ポピュラーな存在だからです。そもそもが教会では高価だったパイプオルガンの代替として登場し、日曜礼拝やミサで日常的にその音を耳にしていた事の効能でしょう。教会音楽〜ゴスペル〜R&Bに根ざしたブルージーな演奏スタイルを多くの聴衆が受け入れ、愛聴していたのも当然の流れです。米国だけではなく英国に於いてもロック〜プログレッシブ・ロックのジャンルでオルガンは人気を博し、シンセサイザーが台頭するまでその存在感は不動のものでした。

Jimmy Smith

オルガンジャズ演奏は様式美で成り立っています。4o年代から50年にかけてのビバップからハードバップも同様に様式美に根ざしていますが、特にビバップではごく狭い範疇に属する、エリア内でのしきたりを踏まえない限りビバップにはなり得ません。しかし同時にそこから抜け出そうとする動きも必要になるのですが、ハードバップに関してその様式美はややルーズで許される傾向にあると思います。

オルガンジャズに関してはどうでしょうか。感じるのはビバップよりもっと狭いエリア内での様式美であり、というか楽器編成がビバップ〜ハードバップよりも制限(されているのかどうか、実際のところ分かりませんが)されているので自ずと定まった様式になります。そこに起因するのかも知れませんが、様式の中から抜け出そうとするジャズ的なムーブメントは必要なく、ひたすら保守的に、オルガンが奏でる重厚で支配的なサウンドの伴奏を務める事で音楽が成立しています。

そういったしきたり内で演奏することがオルガンジャズの流儀と察知していたのか、本作でのJoe Henのプレイはとことんオルガンの繰り出すサウンドのサポートに徹しています。いつもの彼の演奏と照らし合わせてみると、かなりアプローチを変えてブルージーさ、ファンキーさのテイストを表出していますし、テナーの音色さえも異なった色彩を感じさせています。

しかもそれらは無理なく、至極自然に発せられ、寧ろ楽しげな雰囲気さえ漂わせています。Joe Henのプレイからはホンカーを感じたことはあまりなかったのですが、ここではかなりの度合いで発色されています。

Joe Henderson(and Eric Dolphy)

そもそも含みを持ち、極太にしてハスキーな成分がトーンをデコレーションし、益荒男ぶりが半端ない音質にホンカーの要素が内包されていましたが、彼独自のフレージング、ソロのアプローチがホンカー色を隠蔽していたように思います。本作でのオーソドックスなプレイにより、Joe Henのホンカー体質が露出したと言えましょう。

他にもここでの普段は聴かれないニュアンスや、至る所で聴かれるフレージングの捻り、そして何よりバラード演奏での「Joe、今までその吹き方を隠していたでしょう!」とまで感じさせる(笑)、かつて聴いたことのない奏法に、鳥肌が立つほどの感動を覚えるのですが、同時に彼の表現の幅広さに唖然としてしまいます!

71年に短期間ではありますが、かのBlood, Sweat and Tearsに参加していたことがあり、いくらホーンセクションを有したバンドとはいえ、ロックバンドにJoe Henの参加を俄には信じられませんでしたが、翻って考えてみると、自身を様々に変容させて柔軟に音楽に対応させていく姿勢の持ち主であることを感じ、本作でそのカメレオン・スタイルの本質をはっきりと捉えることが出来たのです。

Blood, Sweat and Tears

それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。1曲目は表題曲RoachのオリジナルBrown Sugar、ストップタイムを効果的に用いた変形のブルースナンバー。リズムとしてはツイスト、ダンスのためのナンバーです。RoachのフットワークによるベースとJohnstonのドラミングのコンビネーションの素晴らしさに、まず耳が奪われます。トップシンバルがon topに位置しスピード感をもたらしており、オルガンプレイもタイトで軽快なので、とてもスインギーです。ギターのカッティングが隠し味的にプレイされており、グルーヴのタイトさに貢献しています。

そこにJoe Henのテナーメロディが加わるのですが、何かいつもと異なります。よくよく聴けばチューニングがかなり低めに設定されています。彼は通常高からず、低からずの丁度良いところのピッチで演奏しているのですが、たまたまなのか、低めにチューニングする事によりブルージーさを出そうと狙ったのか分かりませんが、僕にはかなり低めに聴こえます。

演奏は吹き過ぎず、抑え過ぎず実に曲想に合致したコンセプトでプレイしています。Joe Hen節と言える譜割りのトリッキーさを表現したアプローチは影を潜め、8分音符をかなりハネ気味に吹き、ジャンプナンバーの如くブロウする様に、チューニングの低さも合わさり「Joe Henの影響を受けた未知のテナー奏者か?」とまで思ってしまいます(笑)。途中に聴かれるオルタネート・フィンガリングを用いたフレーズ、これはホンカーのお家芸です!

続くRoachのプレイも素晴らしいタイム感で説得力を感じさせます。Joe Henのバックリフも効果的、もっと聴きたいところでラストテーマが登場、途中いきなりのブレークがありRoachが”Now where you think you’re going girl”と呟きます。実際にダンスをしている人たちを思い描き作曲したこの曲、彼自身の設定としては最初の12小節でツイストを踊り、次の12小節でバップに変わり、8小節で折り返し、そしてツイストに戻ります。盛り上がっているはずなのに人々の様子があまりに平静で、女の子たちが席に戻るのも見えたので”One more time”と言う代わりにこの言葉を述べたそうです。

Freddie Roach

2曲目The Right TimeはRay Charlesバンドのブルースナンバー、オリジナルよりも遅めにテンポが設定され、Rayの歌の部分をオルガンが、女性コーラスをJoe Henのテナーが担当します。

オリジナルの途中女性の声でシャウトされる部分はオルガンの分厚いハーモニーと、テナーのどこかユーモラスなフィルインによって表現されています。続くテナーソロは間を活かしつつ、比較的Joe Hen度の高いテイストでプレイされます。再びシャウト・コーラスを経て、オルガンソロもひょうきんさを忘れないセンスで演奏されラストテーマへ、テナーのピアニシモでのバックリフとその後のシャウトでの音量の違い、ダイナミクスが印象的なテイクです。

Joe Henderson

3曲目Have You Ever Had the BluesはLloyd Price楽団のナンバー、Priceの歌をテナーとギターがハーモニーで奏で、オルガンがビッグバンドのアンサンブル部分を演奏します。ほぼ原曲に忠実に再現されますが、4人編成とは思えない分厚く緻密なプレイを聴かせ、オルガンソロもイケイケ、テナーも随所にバックリフを吹き、豪華さを演じています。ソロはオルガン、テナーと続きますが、Joe Henは本作中最も彼らしさを表現しています。しかもホンカーテイストもふんだんに交えながら!同じフレーズの繰り返し、反復がホンカーの特徴の一つですが、見事にホンカーとJoe Hen節が両立した演奏に仕上がっています。バックのサポートともよく絡み合っており、そのバランス感に敬服してしまいます!

4曲目The Midnight Sun Will Never SetはQuincy Jonesのペンによるナンバー、この演奏収録が本作の価値を圧倒的に高めました。逆にこのテイクが存在しなければ、ごく普通のオルガン・アルバムとして多くの中に埋没していたかも知れません!

まず曲自体が素晴らしいです。Quincyが北欧の白夜を目の当たりにし、その印象で書き上げた名曲、曲想とメロディライン、タイトルが三位一体で合致しています!

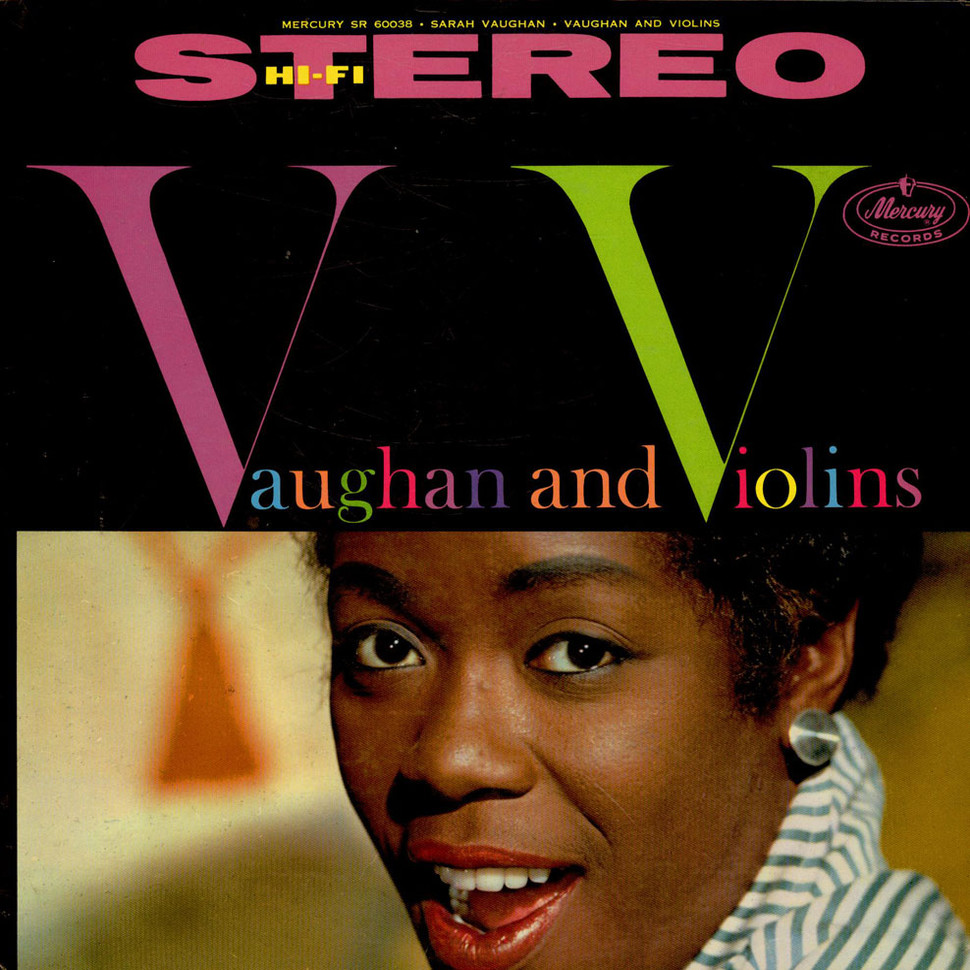

Roach自身はSarah Vaughanの歌を聴き、あまりの美しさに打たれてレパートリーに加えたそうです。そのテイクは58年7月録音、Quincyがアレンジ、指揮も担当したアルバム「Vaughan and Violins」に収録されています。

Sarah Vaughan / Vaughan and Violins

Count Basie楽団の名リードアルト奏者、Marshall Royalの名演奏も大変印象的、59年作品「Basie One More Time」に収録されています。蕩けるようにスイートなプレイはDuke Ellington楽団の同じくリードアルト奏者Johnny Hodgesと並び称されました。こちらでもQuincyがアレンジャーを務めています。

Count Basie / Basie One More Time

Vaughanの歌唱、Royalのアルトプレイも素晴らしいのですが、本作の演奏も全く引けを取りません。それどころか実はこちらの方が真打ちかも知れないと思っています。Joe Henの繰り出す崇高な美学がオルガン演奏とケミカルに反応し合い、この曲にまた違った生命を吹き込みました。

イントロはギターとテナーの織りなすユニゾンと対旋律から始まります。この時点でJoe Henの吹き方、音色がいつもと違う事に驚かされます。まずおそらく限界まで、これ以上小さく吹いたら音にはならない、という超ピアニッシモで低音域を吹いています。表記としてのピアニッシモはppですが、ここでのJoe Henはppppほどのピアニッシモ振りを聴かせます(笑)

「ジュワー」「シュー」「スー」という息の音から音になりかける臨界点での発音、こんな吹き方のJoe Henを聴いたことがありません!しかしこの吹き方でオルガンの音とのブレンド感が何倍にも増幅したと感じます。

ドラムが2, 4拍目に比較的強くアクセントを入れています。このアプローチは純然たるジャズドラマーではまず行われない奏法ですが、この演奏ではオルガンジャズゆえでしょう、too muchには感じません。ギターのバッキングにもカッティングに近いアプローチが聴かれますが、同じようにバラードにも関わらず音の多さが気になりません。

アウフタクトから始まるテーマはまずオルガンが担当、対旋律をテナーが吹きつつ、次のメロディのセンテンスではテナーがリードしギター、オルガンがハーモニーに回ります。ビブラートを極力排したメロディ奏はMarshall, Sarahとは真逆のプレイです!この部分をリピートし、繰り返し時にはJoe Henのニュアンスが微妙に変化しますが、ここに男の色気を感じます!

サビの8小節はテナーがメロディを担当、同様にストイックなまでに抑揚を排除したストレートな吹き方は、素晴らしい音色を持つサックス奏者だけに許されるもの、トーンのクオリティが勝負です!

サビ後の主題部分ではまた同様に演奏され、オルガンのソロが始まります。ピアノと違い音を幾らでも伸ばせるのはバラード奏時の特権です。

その後サビからのテナーソロは、特殊奏法を然りげ無くメロディに用いた出だしから開始、しかし幾らでも多種多様なアプローチを取ることの出来るJoe Henですが、ここではまるでその素晴らしい音色を聴かせるために、そしてオルガンジャズにコンセプトを合わせて、敢えて長い音符を中心に演奏しているかのようです。音量もppをずっとキープし、エアリーなサウンドを徹底的に聴かせます。サビではオルガンがメロディを演奏し、続く主題部分は冒頭と同様に演奏されます。

演奏は何度聴いても次から次へとまた別な音が聴こえてくる、永遠に枯れない泉のごときニュアンスの宝庫たるプレイ、全てがナチュラルな所以に違いありません。

Quincy Jones

5曲目Next Time You See MeはR&Bナンバー、56年にJunior Parkerが録音したものがヒットしました。ここではそのバージョンを踏襲し、ボーカルパートをテナーとオルガンが演奏、ブルースフォームをシャッフルのリズムで演奏しています。Roachは彼が出演していた色々なジャズクラブのジュークボックスからこの曲を拾い上げたと言っています。全員とても楽しげに演奏しているのが伝わって来るリラックスしたプレイ、ドラムやオルガンのフィルイン、ギターのカッティングの確実なハマり具合、Joe Henの吹かなさ加減(笑)、レイドバック感、どれも絶品です!

Joe Henderson

6曲目All Night LongはCurtis Lewis作曲、Ray CharlesやAretha Franklinの名唱があり、メロディだけにとどまらず、歌詞の内容自体も素晴らしいとRoachが述べています。

本作2曲目のスローナンバー、分厚いオルガンの和音とギターのメロディによるイントロから始まります。RayやArethaは情感たっぷりに、比較的声を張って歌唱していましたがJoe Henはムーディに、サブトーンを中心にピアニッシモで演奏しています。マイナーの曲調に合わせブルージーに、ベンドやグリッサンド、またビブラートを多用しており、先程のThe Midnight Sun Will Never Setとは全く別な側面を存分に披露しています。

極めて渋いテナープレイの後ろでは、ドラマチックにオルガンがサウンドを鳴らし、メロディに合わせたストップタイムも効果的に行われます。しかしこれだけ「シュウシュウ」「シュワー」と情感たっぷりにR&Bナンバーを演奏し、大変な説得力を聴かせるとは、Joe Henの懐の深さを痛感しますが、しかしこの時26歳!早熟にして、人生の酸いも甘いもを知り尽くしているかのようです。

2021.10.03 Sun

今回はJoe Hendersonの66年1月録音リーダー作「Mode for Joe」を取り上げてみたいと思います。

Recorded: January 27, 1966 Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs Label: Blue Note(BST 84227) Producer: Alfred Lion

ts)Joe Henderson tp)Lee Morgan tb)Curtis Fuller vibes)Bobby Hutcherson p)Cedar Walton b)Ron Carter ds)Joe Chambers

1)A Shade of Jade 2)Mode for Joe 3)Black 4)Caribbean Fire Dance 5)Granted 6)Free Wheelin’

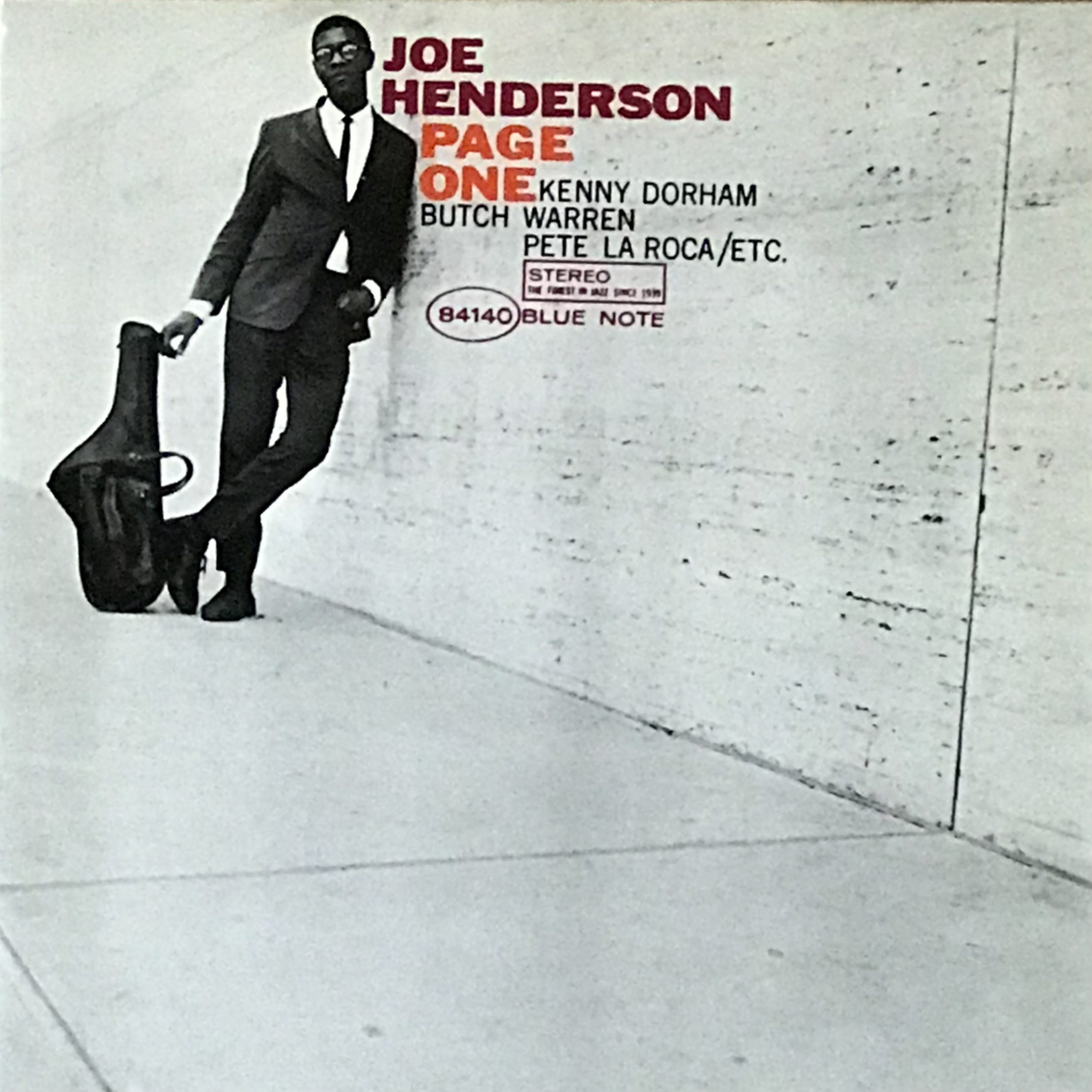

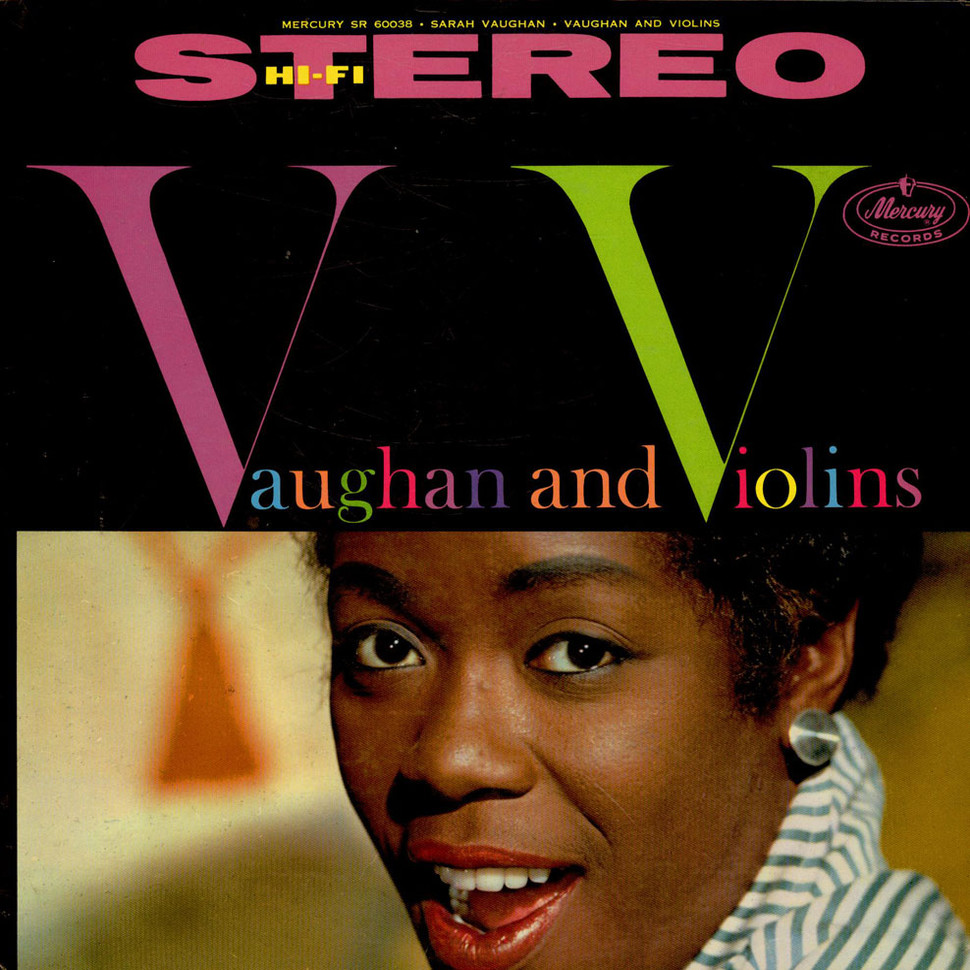

63年Blue Note Label(BN)にて「Page One」でセンセーショナルにデビューを飾ったJoe Henderson、本作は同レーベル5作目に該当します。作品中編成が最も大きいトランペット、テナーサックス、トロンボーン、ビブラフォンのフロント4人にリズムセクションが加わった7ピースになります。フロントの厚みのあるアンサンブルの豪華さ、メンバー書き下ろしの素晴らしいオリジナル、スリリングなソロの応酬、なかんずくJoe Henのインプロビゼーションのハイクオリティさが光り、諸作の中でもキャッチーさが抜きん出ています。

しかし本作を最後にBNを離れ、66年に設立されたOrrin Keepnewsが主催するMilestone Labelに移籍します。そこで更なる意欲作を発表し続ける事になるのですが、本作はBN在籍3年にしてレーベルお抱えの代表的ミュージシャンを擁した総括的作品と言えるでしょう。

リーダー作のほか、BNにはサイドマンとして短期間で25作以上に参加し、しかもその多くがレーベル代表作でした。Joe Henのエグく、かつジャジーな演奏があってこそ成り立つこれらの作品群により、自身はBNの顔として君臨していました。Joe Henロスに創設者Alfred Lion, Francis Wolffの二人はさぞかし肩を落とした事と思います。とは言えその後もBNのレコーディングには参加し、67年McCoy Tyner「The Real McCoy」、69年Herbie Hancock「The Prisoner」等での名演奏で引き続き存在感を示しました。

Alfred Lion and Joe Henderson

本作内容に触れる前にBNリリースのリーダー4作について、その足跡をざっと辿ってみましょう。記念すべき第1作目「Page One」、テナーケースを置き、取っ手を指で軽く持ちながら壁にもたれ掛かり、上着のラフさを気にせずポーズを取る印象的なジャケットには初々しさを感じます。63年7月3日録音Kenny Dorham, McCoy Tyner, Butch Warren, Pete La Roca、Joe Henが尊敬するDorhamとのコラボレーション第一弾でもあります。名曲Blue Bossa, La MeshaのDorhamオリジナル2曲を取り上げ、自身のオリジナルで以降も取り上げる機会の多かったRecoda Meほか、Homestretch, Jinrikisha等の佳曲を披露しています。

演奏は良く言えば比較的穏やかに、端的にはいつものJoe Henのキレをさほど感じさせません。何かに拘っていたのか、共演者のプレイに気になる事があったのか、後年顕著に現れる、如何なることがあろうとも「委細構わず」邁進する明快なアプローチは影を潜めています。初リーダー作ということで緊張感が支配したのかも知れません。とは言えJoe Henの演奏は明確に自己のスタイルを聴かせ、オリジナル曲を中心に、気鋭のミュージシャンとクリエイティヴな演奏を展開するという定型を、既に披露しています。

「Page One」

第2作目「Our Thing」、初リーダー作から僅か2ヶ月、同年9月再びスタジオ入りしました。メンバーはDorham, La Rocaが残留しベーシストにEddie Kahn、ピアニストにはその後Joe Henとの共演が頻繁になる鬼才Andrew Hill、彼が参加の場合の多くはオリジナル曲演奏を伴いますが、本作では演奏者としてだけになります。ここではDorhamが3曲、Joe Henが2曲持ち寄りました。

曲自体は凝った内容なのですが、メロディラインやリズムに今ひとつ華がなく、収録曲全てに同様な印象を受けるので、BNリーダー作の中で最も地味な感触を持ちます。1, 2曲Hillのアブストラクトなオリジナルを収録すれば、カラフルな作品に仕上がったように感じます。

BNにはレコーディングを行なったもののオクラ入りし、後年リリースされたケースの作品がかなりの数あります。中には30年以上経過してから発掘され、やっと日の目を見たアルバムも存在しますが、作品の出来栄えに何らかの不満を抱いたプロデューサーの判断によるものでしょうか。もしかしたら本作も危うくオクラ入りするところだったかも知れません。

「Our Thing」

第3作目はReid Milesの秀逸なジャケットデザインが輝く「In ‘n Out」。 BNはシンプルにしてアピール度が高いジャケット・デザインの宝庫ですが、本作はその最たるものです。Milesは56年から67年まで10年以上BN最盛期のジャケットデザインを手がけ、そのアルバム数は400枚を超えます。54年にAlfred Lionのもとにデザインを持ち込んだ事から始まるそうで、自身の売り込みがあった訳ですね。そのセンスから彼はジャズ好きと思われがちですが、意外にも殆ど興味を示さず、クラシック音楽を好んで聴いていたそうです。

BNのレコードはRudy Van Gelderの録音、Alfred Lionのプロデュース、統率力、Francis Wolffの撮影するミュージシャンの写真、そしてReid Milesのアルバムデザイン、この4者が土台となり、その上に絶妙なバランス感で名演奏の数々が構築されたのです。

Reid Miles

64年4月10日録音、Dorhamだけが残りリズムセクションは一新されます。McCoy Tyner, Richard Davis, Elvin Jonesの重量級トリオを迎えて、人選に違わぬ素晴らしい演奏を繰り広げています。そしてJoe Hen書き下ろしのオリジナル3曲のいずれも素晴らしい事と言ったら!表題曲In ‘n Outは独創的なイントロ、バンプが挿入されるブルースナンバー、斬新なメロディラインと崇高な雰囲気、スピード感が同居しますが、Joe Henの書くブルースのテーマは本当にどれも素晴らしい!!

残念なのはDorhamがテーマを吹き切れていない点です。この事で折角のハイパーなメロディラインの印象が半減してしまいました。彼の書く曲とDorhamのテクニック、表現力にかなりの開きが生じ始めたのでしょう。

Elvin jones

Elvinの強力なシンバル・レガートとポリリズムが鳴り響くドラミング、McCoyの4度のインターバルを強調したフローティングなバッキングの連続、Davisの重厚でElvinとのコンビネーションも抜群なベースワーク、このトリオを従えたJoe Henのプレイはまさに水を得た魚状態、続くMcCoyのソロもこれまた炸裂しています!物凄いです!ひとえにJohn Coltrane Quartetでのコンビネーションの成せる技でしょう!続くDorhamのソロは悲しいかな、このメンバーの中では埋没せざるを得ないクオリティです。

続くPunjabの曲構成も秀逸です。イントロのトリッキーさには目を見張るものがあり、リズムセクションとのメロディ輪唱も行われています。曲自体はナチュラルさを湛え、ストレートに耳に入ってくるのですが、様々な事象を緻密に組み合わせたブレンド感が絶妙、まさしくJoe Henのアドリブそのもの、美しく、イマジネイティブでしかも毅然とした音楽です。彼の作曲能力の充実ぶりはそれは見事なもの、格段の進歩を感じさせます!自身のソロも曲想を踏まえつつ、しかし遥かその向こうの次元にまで飛翔するほどの、スケールの大きさを感じさせるものです。”ブッ飛んでいる”と表現するのが相応しいでしょう!リズム隊とのコンビネーションも申し分なしです。

そしてSerenityは50年代の古き良きジャズのテイストと、時代を反映した斬新さのバランス感にしてやられます!ミュージシャンの間でも流行ったJoe Henチューンの一曲です。

「In ‘N Out」

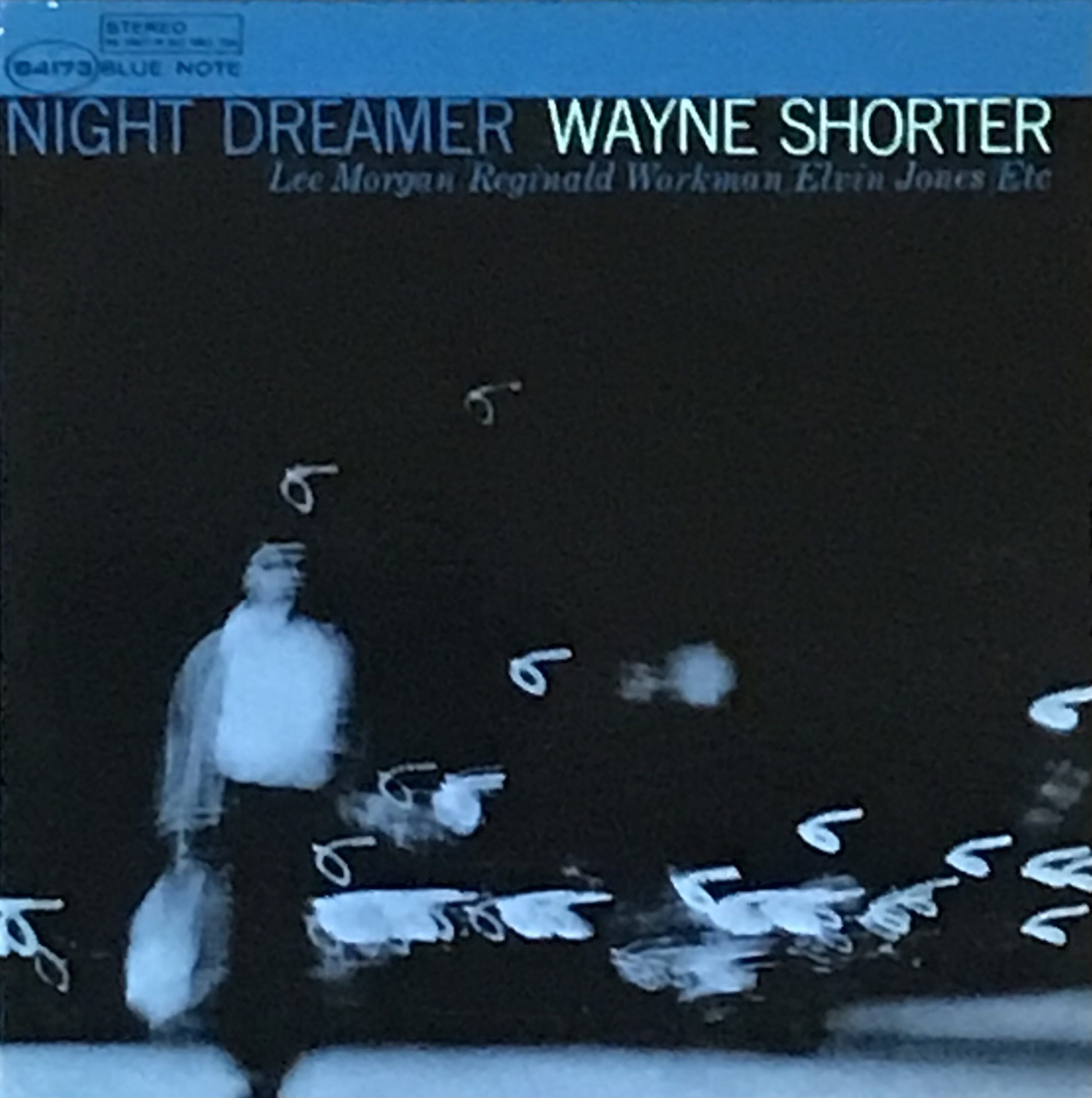

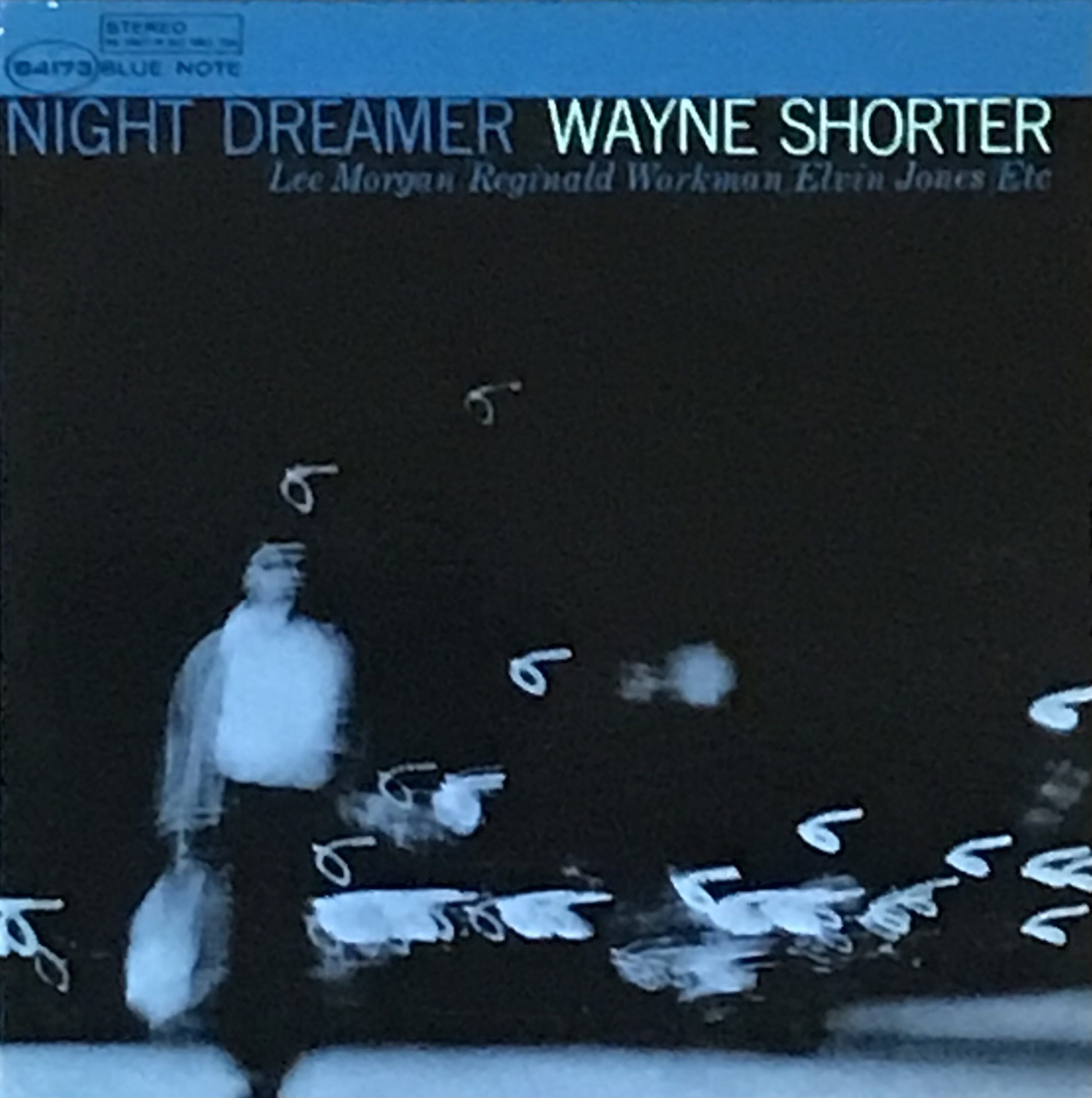

余談になりますが「Page One」でも同様に、ジャケットに記載されるべきMcCoy Tynerのクレジットがこちらでもetc.と扱われているのは、当時所属していたImpulse!レーベルとの契約上の措置なのでしょう、63, 4年発売のMcCoy参加アルバムでの特徴です。64年リリースWayne Shorterの「Night Dreamer」でもEtc扱いが見られます。

「 Night Dreamer」

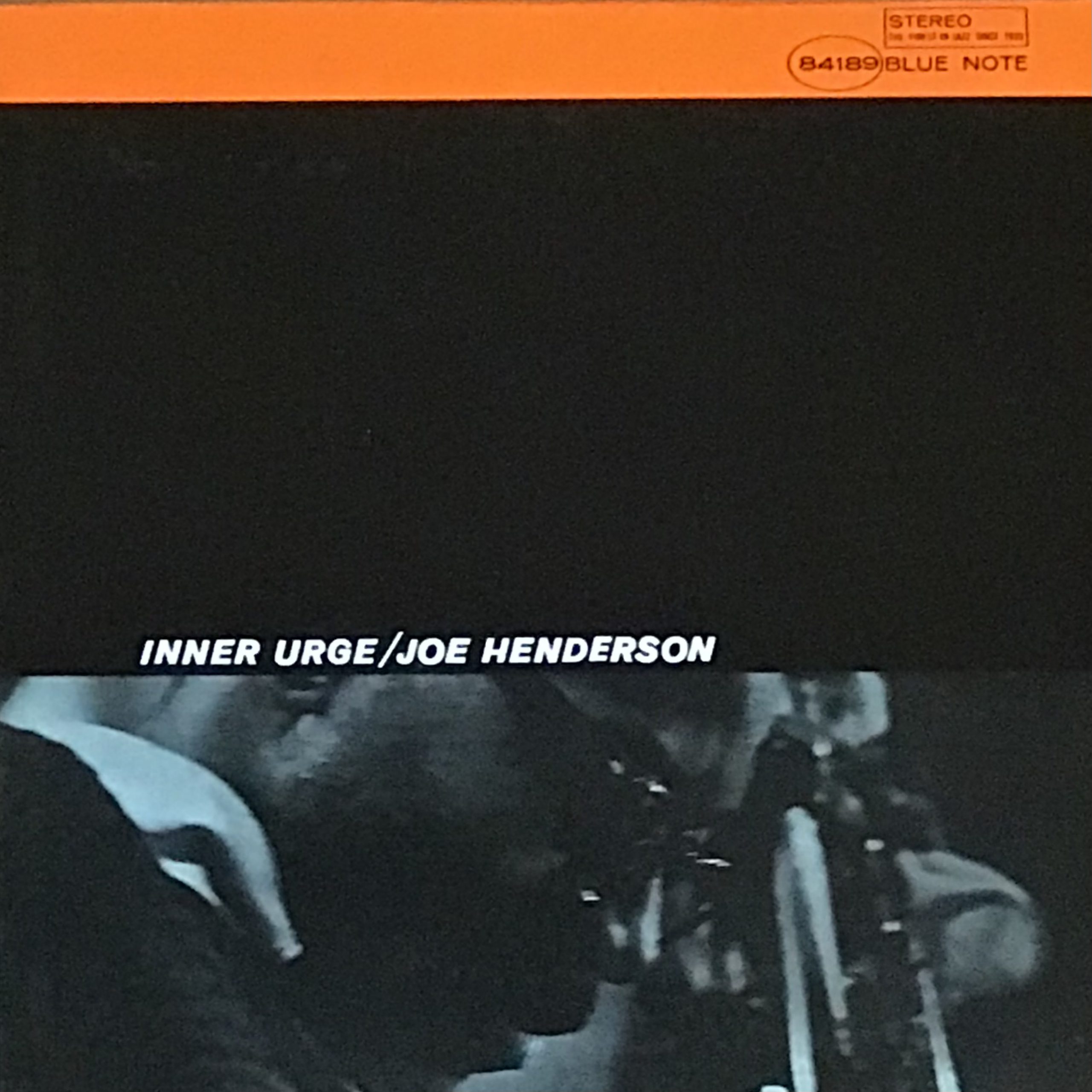

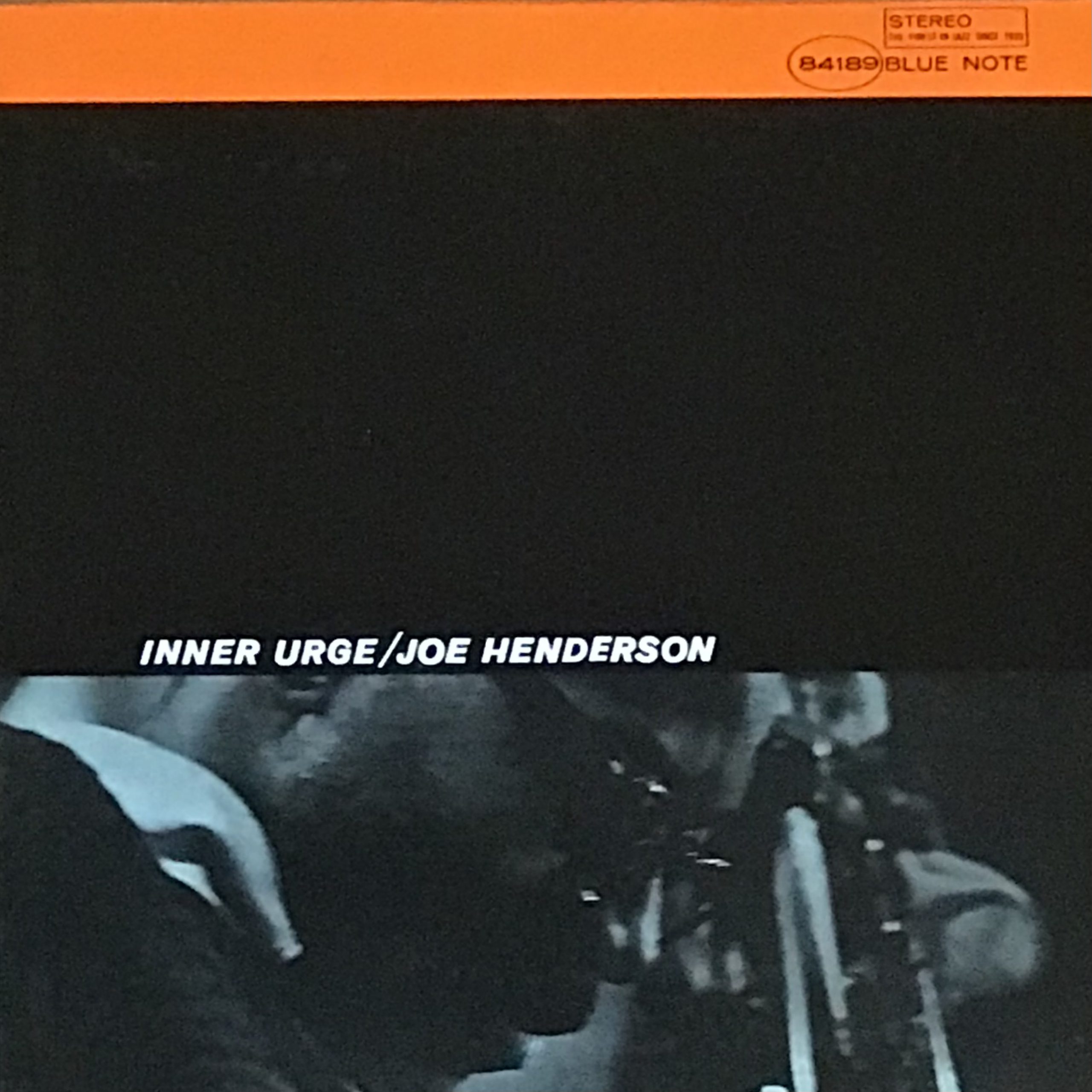

第4作目は半年後64年11月27日録音の「Inner Urge」、いよいよJoe Henのワン・ホーン・カルテット作品登場です!リズム隊は要のMcCoy, Elvinが留任、ベーシストがBob Cranshawに替わります。表題曲の斬新さ、強烈なインパクト、難解ではあるけれど何処かポップさ(笑)を湛えた曲想、オリジナル・ライティングには更なる進化を明確にします。一体どのような音楽を聴いて、研究してこのような作風に至ったのかに、実に興味を惹かれるところです。

「Inner Urge」

間違いなくElvin, McCoyの伴奏があってこそのナンバー、Joe Henのソロも楽曲同様に新たな境地を聴かせ、より一層の高みに登るべく進化を遂げています。短期間に急速に成長し、留まるところを知らぬが如しです。

McCoyのソロはElvinの繰り出すビート、ポリリズムと共に、Coltraneのカルテットでのプレイ以上の炸裂ぶりを聴かせています。左手低音部と右手アドリブラインのクロスするピアノ奏に、手に汗握るスリルを感じます。Elvinはリズムの森羅万象を繰り出すかのような物凄いソロを展開、その後の再登場のテナーソロには、ラストテーマに流れ込む必然を見事に作り上げました。

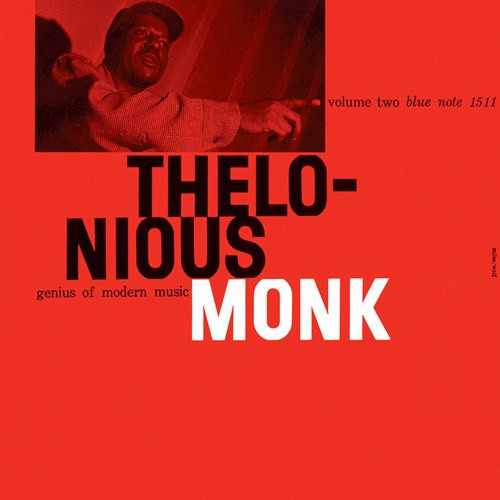

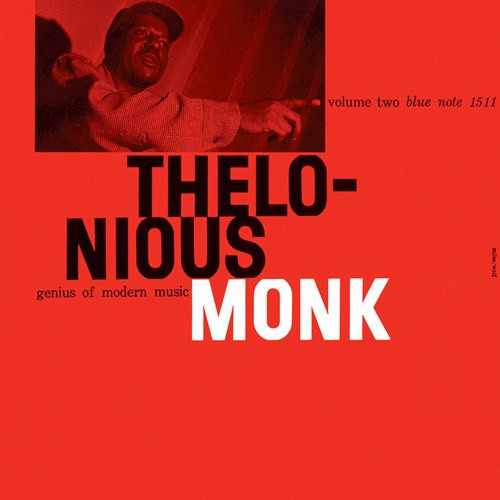

McCoy Tyner

Isotopeもブルースですが、このテーマの持つイメージは一体どこから来るのでしょう?曲想はThelonious Monk的と言えなくもありませんが、僅か12小節の中に伝統とファンキーさと革新性が渾然一体となった音楽、凄過ぎる楽曲です!タイトルには放射性同位元素の意味がありますが、他に「実によく似ているいる人、うり二つの人」という意味もあり、Joe Henがいみじくも評論家Nat Hentoffに語ったところによると、確かにMonkにトリビュートしたナンバーで、彼の音楽的ユーモアを用いて作曲したそうです。という事で「Monkとうり二つ」という意味合いなのでしょう。

El Barrioは幼少時に過ごしたOhio州Limaでの、Spanishムードを表現したナンバーです。彼には後年ラテン・テイストが開花しますが、その発端でもあります。

Duke Pearson作のバラードYou Know I Careのドライな美しさ、Cole PorterのナンバーNight and Day選曲の意外性等、バラエティに富んだアルバムに仕上がりました。

因みに半年前、同年5月に録音された作品「Stan Getz & Bill Evans」のドラマーもElvinが起用されています。ここでもNight and Dayを演奏していますが、共演者によるドラムのアプローチの違い、異なるスタイルのテナー奏者の演奏を比較してみるのも面白いです。

「Stan Getz & Bill Evans」

以上BNリーダー諸作を足早に紹介しました。もう1作、後年91年3月録音のアルバムになりますが、Rufus Reid, Al Fosterを擁したテナートリオ作品「The Standard Joe」は後期の総決算的演奏、そしてオリジナル、スタンダードナンバーの選曲が眩いばかりに光る傑作です。Blue Bossa, Inner Urge, In ‘n Out, Round Midnight, Body and Soul, Take the A Train、笑いが止まらないほどに(笑)抜群のコンビネーション発揮の3人による名演奏の数々。是非こちらもお聴きください!!

「The Standard Joe」

それでは「Mode for Joe」について触れて行きましょう。

前作から1年強を経た66年1月27日録音、Joe Henは新たな素晴らしいオリジナルを引っ提げ、強力な布陣を引き連れ、参加メンバーの楽曲も本作に相応しい楽曲をオファーし、周到な準備を行いレコーディングに臨みました。レーベル参加ファイナルというモニュメンタルな意味合いもあったと思います。

1曲目A Shade of Jade、Joe Hen更なる深淵なコンポジショニングの境地を聴かせてくれます。何と意欲的なナンバーなのでしょう!変拍子的テイストを感じさせるメロディラインのユニークさ、3管編成のハーモニー・ライティングの絶妙さ、加えてサウンドのカラフル感に貢献しつつ、管楽器のアンサンブルにも参加するビブラフォンの効果的な用い方、コード進行や曲のフォームも魅力に溢れています。

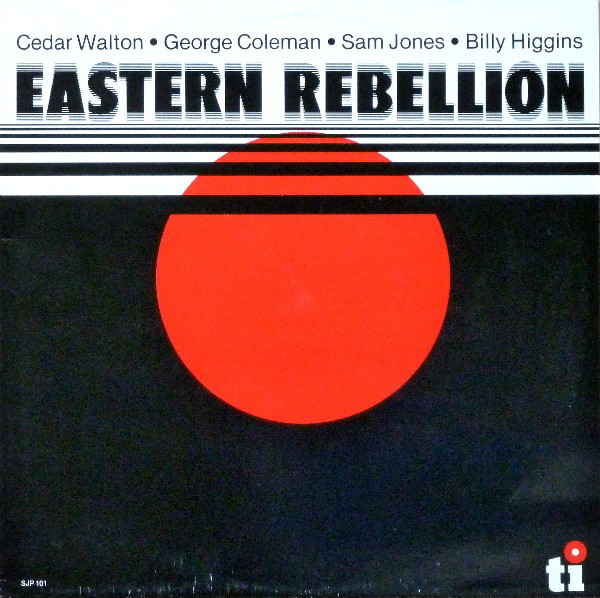

何よりリズムセクション3者が繰り出すビート、スピード感、スイング感の一体感が曲自体に猛烈に推進力を与えています。Elvin, McCoyのチームも本当に素晴らしいですが、管楽器が多く、アレンジされたアンサンブルが音楽のかなりの部分を占めるので、タイトで合奏のカラーリングに長けたCedar Walton, Ron Carter, Joe Chambersのトリオは全く適任であります!

先発ソロはJoe Hen、そのクリエイティブさに聴いている方は悶絶寸前です!何と独創的な演奏でしょうか!リニューアルされたJoe Henフレーズのオンパレード、そして楽器をコントロールするテクニックにも一層の安定感が!早い話、サキソフォンの更なる上達ぶりが顕著で、加えてタイム感、ストーリーの語り口が何倍にもバージョンアップされました!

続くMorganのソロもスピード感が際立つ、ブライトなテイストでのスムースなプレイです。その後のWaltonのピアノソロは実に端正で、さまざまな色合いを脱力を伴って提供してくれます。そのバックでのon topなCarterのベース・サポートがクールでカッコよく、こちらも堪りません!

ホーンのアンサンブルではCurtis Fullerのパンチあるトロンボーンが低音部を確実に支え、迫力を聴かせます。

Joe Henderson

2曲目Waltonのナンバーにして表題曲Mode for Joe、いや〜カッコいいオリジナルです!Waltonの抱くJoe Henのイメージの具体化でしょうか。テーマは3管編成+ビブラフォンもハーモニーに加わった4ボイス、分厚いゴージャスなアンサンブルを聴かせます。シンコペーションを多用し、音の強弱もふんだんに付けられたダイナミクスも魅力で、壮大なイメージを感じさせます。

先発のテナーソロはいきなりの、当時としては特殊奏法であるオーバートーンを駆使したアバンギャルドなフレージング、音のインパクトが物凄いです!後年Michael Breckerがこの奏法を洗練させて拡大し、大幅に取り入れていました。実はMichaelは若い頃にJoe Henに何度かレッスンを受けたことがあるそうで、多大に影響を受けていると思います。

その後のソロの展開では絶好調ぶりを徹底的に発揮し、もう誰も彼のスイング魂を止めることは出来ない次元にまで到達しています!

フリーフォームにまで手が届きそうな所のギリギリで留まり、伝統的なジャズの範疇に居ながらもそこから抜け出そう、飛び出そうとするモーションを常に感じさせるアドリブスタイルには、真のジャズマンを感じます。

続くビブラフォンのソロはJoe Henの盛り上がりを特に意に介する事なく(汗)、いつものように淡々と打鍵して行きます。バックで聴かれるホーン・アンサンブルがサウンドの豊かさを聴かせます。

Fullerのソロは実にテイスティな、まるで会話をしているかのような、ヒューマンな味わいを感じさせますが、人柄も大変ハッピーだったと聴いています。ソロ中に一瞬トランペットがバックリフを吹き始めましたが、他が追従しなかったようです。この部分をエディットしないところに60年代の大らかさを感じます(笑)。

続くベースソロでは、その分かなり早い時点でバックリフが演奏されます。そのままラストテーマへ、ビブラフォンはテーマとユニゾンに回ったり、ハーモニーに加わったりと、忙しくアンサンブルに参加します。

Cedar Walton

3曲目もWaltonのナンバーBlack、重厚で激しいアンサンブル、ドラムのロールを聴かせるイントロは続く楽曲の大変良きプレビューになりました。ベースとピアノのユニゾンによるパターンが提示され本編がスタートします。こちらも素晴らしい楽曲、このテーマでは特にホーンとビブラフォンのアンサンブルが光り、それに対するテナーのメロディ独奏が実にバランス良く映える構成となっています。オクターブ上がったアンサンブルには大変な迫力を感じます。

Joe Henの先発ソロはアップテンポにも関わらずゆったりとしたリズムのノリを聴かせます。彼はプレイはスピード感があり、スインギー、オリジナルなフレージングの妙も聴きどころではありますが、フレーズの始まる、終わる箇所にこそ実は大変な工夫がなされています。聴き取ることはなかなか難しいのですが、4小節、8小節の単位を跨いで繰り出すラインの開始、終始の位置の絶妙さは、他のプレーヤーとは異なる音楽性を提示しています。しかもごく然りげ無く!これはCharlie ParkerやLester Youngのコンセプトを洗練させたアイデアから来ていると理解しています。

JoeHenのプレイには何か得体の知れないオーラ、雰囲気、表現を聴き手は感じ取ると思いますが、ここにこそ彼の主張が込められていると信じています。

Joe Henderson

朝日の如く爽やかにのメロディを引用しつつ、唯我独尊状態でソロが展開されます。シンコペーションを多用したフレージングはそのタイム感の見事さに鳥肌が立つほどです!リズム隊との合致度も信じられないレベルで遂行されています。

Morganのソロも流麗に行われますが、この人は大変良く楽器を鳴らしているのでしょう、マイクに乗る音が他のトランペット奏者とは異なります。ここでのプレイはいつもの彼のテイストが基本ですが、Joe Henのソロに影響を受けたのでしょう、異なったアプローチを聴かせます。

作曲者Waltonのソロに続きますが、ここでも安定したプレイを聴かせます。例えばAndrew Hillのような革新的なプレイヤーとは真逆を行く、インサイドの中でいかにクリエイティブにプレイするかを信条としています。

ラストテーマの前にJoe Henがソロを締め括るべく1コーラスプレイします。ラストテーマの繰り返しの後は再びイントロに戻り、熱いアンサンブルを聴かせています。Morganのリードトランペット・プレイは確実で的を得ていると思います。

Lee Morgan

4曲目Caribbean Fire DanceもJoe Henコンポジションの新機軸、エキゾチックな中に彼らしいリズムの捻りが入る名曲、しかしこんな曲は聴いたことがありません!物凄い曲想ですが、そもそもが曲のトーナリティがはっきりしない、フローティングでミステリアスな構造のナンバー、Joe Henにとっては重要なレパートリーの1曲となりました。70年9月ライブレコーディング「Joe Henderson Quintet at the Lighthouse」にてWoody Shawとの2管編成で、ぐっとテンポを早めメチャクチャ熱い、彼ら二人のベストとも言える名演奏を繰り広げています。

「Joe Henderson Quintet at the Lighthouse」

リズム隊はカリプソ風のリズムを繰り出し、比較的淡々と演奏します。Joe Henのソロは出だしからトリッキーに攻めています。Morganも同様に動物の咆哮の如き割れた音色でインパクトを示しています。これはカリブ海沿岸に生息する猛獣のイメージでしょうか?Fullerも影響を受け、いつになくアグレッシブなブロウを聴かせるので、リズムセクションのクールさと溝を感じてしまいます。Hutchersonのテンションはピアノトリオと合致しているかも知れません。セカンドリフが演奏され、合間に短いドラムソロが演奏されラストテーマへ。

Joe Henderson

5曲目Grantedは本作中最もハードバップ色の強いJoe Henのナンバー、New YorkのWABC-FMのスタッフだったAlan Grantに捧げられました。NYに来たばかりのJoe HenとDorhamをAlfred Lionに紹介したばかりか、彼がNYで企画していたコンサートにJoe Henをリーダーとして出演させるなど、ニューカマーに便宜をはかりました。親切にしてくれた恩人に敬意を表したこのナンバーは、フォームとしては倍の長さのマイナーブルース、ソロはMorgan, Fuller, Joe Henと続きますが、Joe Henのアプローチの凄まじさ、イメージには並外れたものを感じ、圧倒的な演奏の構成力に思わず唸ってしまいます!その後Hutchersonに続き、セカンドリフが演奏された後Waltonのピアノ奏、短いCarterのソロにまた別なアンサンブルが絡み、ラストテーマへ。

Curtis Fuller

6曲目アルバム最後を飾るのはMorganのナンバーFree Wheelin’、印象的な6拍子のベース・パターンから始まるこちらも変形のブルース・ナンバー、軽快なテンポ設定によるセッション形式でソロが続きます。Joe Hen, Morgan, Fuller, Hutchersonとフロントの4人が伸び伸びと、屈託なくプレイしているのが伝わります。

Lee Morgan

2021.09.19 Sun

今回はBobby Hutchersonの63年録音リーダー作「The Kicker」を取り上げてみましょう。

Recorded: December 29, 1963 Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ Label: Blue Note Producer: Alfred Lion

vibe)Bobby Hucherson ts)Joe Henderson g)Grant Green(#4-6) p)Duke Pearson b)Bob Cranshaw ds)Al Harewood

1)If Ever I Would Leave You 2)Mirrors 3)For Duke P. 4)The Kicker 5)Step Lightly 6)Bedouin

Bobby Hutchersonがリーダーですが全面にフィーチャーされたJoe Henderson, Duke Pearson、後半3曲に登場するGrant Greenたちの存在感も大きく、リーダーを特に決めないメンバー全員が対等なレギュラーコンボの様相を呈しています。

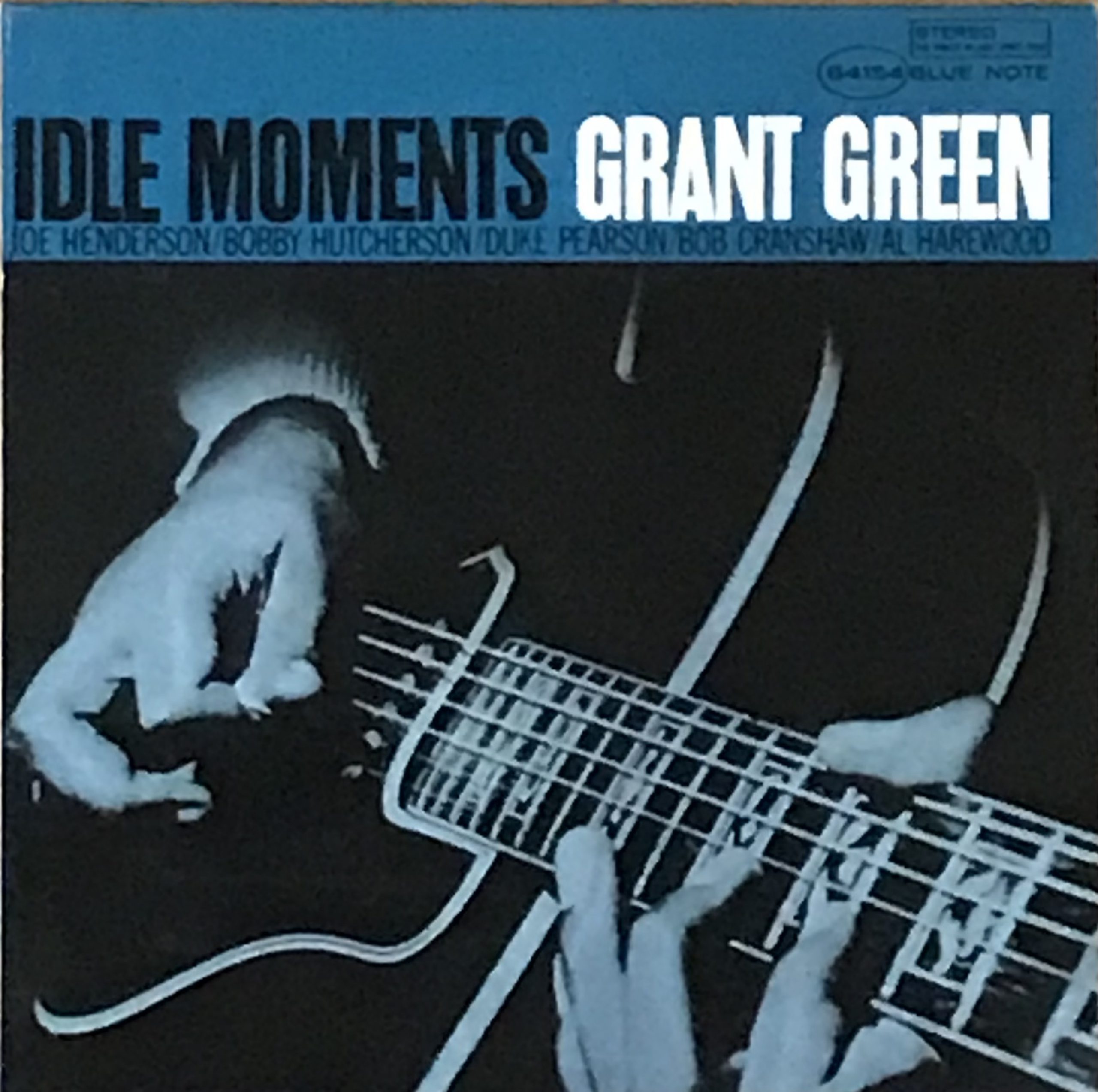

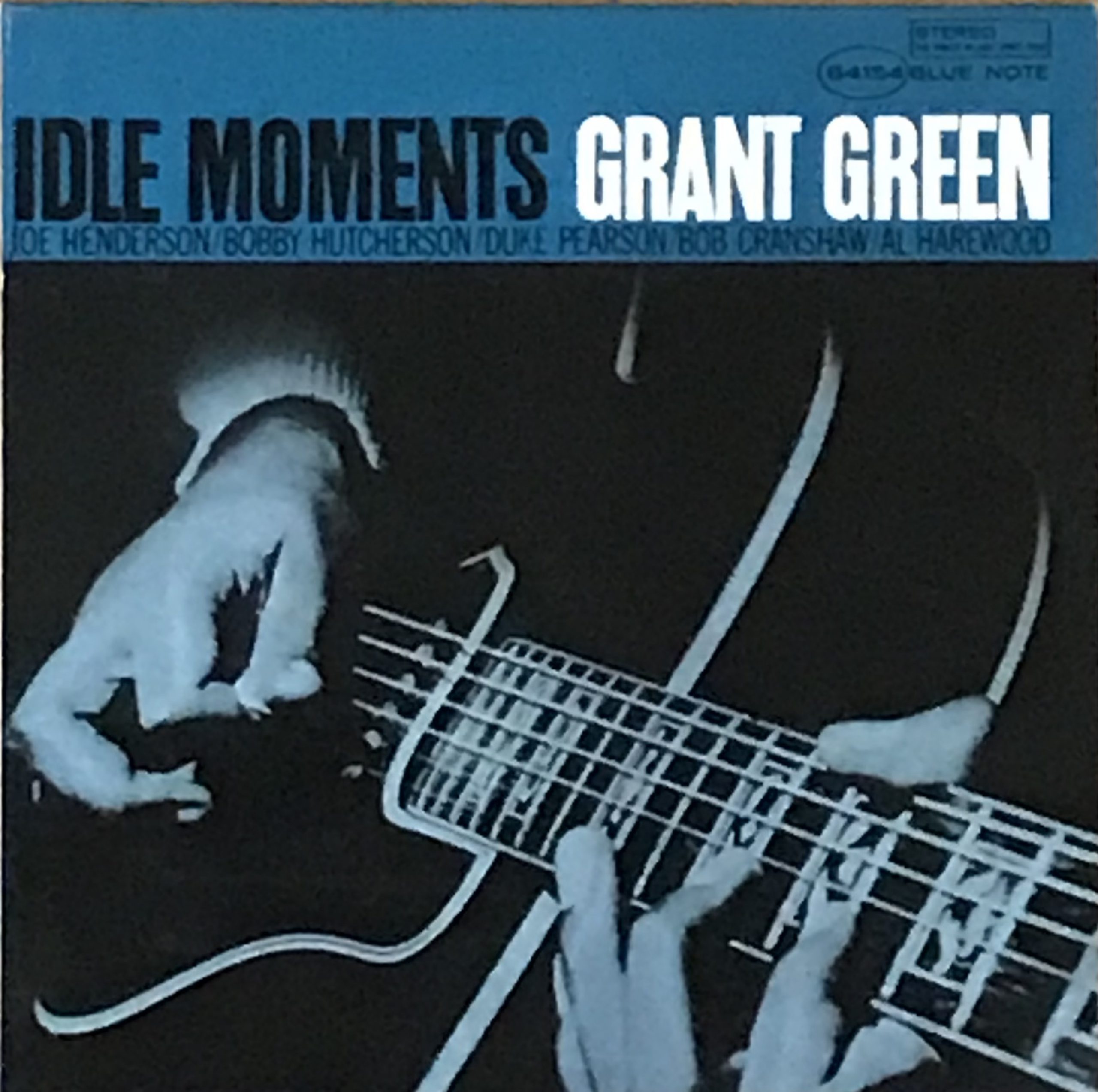

本作の約1ヶ月前に全く同じメンバーでBlue Note(BN)に録音されたGrant Greenのリーダー作「Idle Moments」と双子のような関係にあり、こちらも素晴らしい内容のアルバムです。演奏もさることながら選曲が良いですね。Pearson作の表題曲やGreenのオリジナル、John Lewis不朽の名曲Django等、これら哀愁を帯びたナンバーをメンバーは楽曲に吸い寄せられように、何の迷いもなくスインギーにプレイ、とりわけ絶好調のJoe Henが思う存分ブロウします。

レコーディングから1年強を経た65年2月にリリースされましたが、こちら「The Kicker」の方は何と36年間もオクラ入りし、99年にやっと発売され日の目を見ます。

内容的に2作は60年代初頭のモダンジャズの雰囲気を存分に湛えた、ナチュラルでテイスティな演奏です。寧ろ「The Kicker」の方がバラエティに富んでいる作品ですが、当時のBNはアルバムを多発していたので、リーダーは違えど同じメンバーによる同一傾向の作品では売れ行きを懸念したのかも知れませんし、もしかしたら他の理由があったのかも知れません。

2枚の大きな違いは「Idle Moments」の方がマイナーのダークな曲調、「The Kicker」がメジャーの明るめな曲調を中心とした点です。

Idle Moments / Grant Green

BNから再びお呼びがかかった彼らは再会を喜んだかも知れませんが、個々でも多くの共演を行なっていました。当時のBNでビブラフォンはHutcherson、テナーはJoe Hen、ギターもGreenたちが筆頭アーティストなので、顔を合わせる機会は多かったと思います。

Pearsonもプレーヤーとして活躍しましたが加えて作曲家、アレンジャーとしても諸作に携わっていて、巧みなピアノプレイ、都会的なセンスを有したオリジナル曲、ピアノトリオからビッグバンドまで緻密にして洒脱なテイストを聴かせる知的なアレンジを多く披露しました。

BNには優れたピアニストが数多く在籍し、その数には枚挙にいとまがなく、ある種ピアニストのレーベルと言っても過言ではありません。

創設者でありプロデューサーでもあるAlfred Lionが67年リタイアし、レーベルをLiberty Recordsに売却した際にPearsonは後釜を引き受け(実は63年からA&Rとしてアーティストのスカウトも担当していました)、BNのプロデューサーとしても数年間活躍し、レーベルの顔として広く知られました。

50年代から60年代中頃にかけてBNは時代を代表する名作、名盤を数多く発表していました。 BN自体がジャズを牽引していたと言っても過言ではありません。しかし60年代後半から次第に音楽シーンが混沌を極める中でそのステイタスに翳りが生じ始めました。

その最中のプロデューサー就任はさぞかし大変だったと思います。71年BNのもう一人の創設者であるFrancis Wolffが逝去するまでPeasonは在籍しました。

Duke Pearson

本作はBobby Hutchersonの初リーダー録音に該当するのですが、リリースがずっと後になるので、次作65年4月録音のアルバム「Dialogue」が事実上の処女作になります。

Dialogue / Bobby Hutcherson

ピアノに鬼才Andrew Hill、Alfred Lionのお気に入りですね、彼を迎え収録6曲中4曲Hillの超個性的なオリジナル、2曲Joe Chambersのこれまたユニークなナンバーを取り上げた、しかしリーダーHutchersonのオリジナルは含まれない作品です。

彼のプレイはHillを始めとしてFreddie Hubbard, Sam Rivers, Richard Davis, Joe ChambersたちBNの花形ミュージシャンの影に埋没気味です。

それはそうですね、本人はどちらかと言えば強く自分を押し出して演奏するタイプではなく、加えてビブラフォンという楽器の特性上、管楽器以上には音のエッジが立たず、ピアノほどの複雑な和音を演奏出来ず、その上これだけ音楽的に主張のある、アクの強いメンバーを集めたのであれば、どうしても脇役に収まらざるを得ないでしょう。

アルバム自体のクオリティは本当に高いのですが、一体誰が作品の主人公なのかと、ふと考えてしまいます。

リーダーアルバムは本人が音楽性を発揮し、存在感が主張されている事が前提だと思うのですが、豪華な入れ物を用意し中身もしっかりと収容したにも関わらず、容器に書いてある名目とは異なる収容物が納められていたかの如しです。

後にも挙げますがBNの重要作品に連続参加したHutcherson、ひょっとしたら前衛的な演奏スタイルが彼の本質と曲解され(前衛の傾向は確かにありますが、本質はオーソドックスなプレイヤーだと思います)、Lionの秘蔵っ子である前衛と主流派の狭間を行き来するHillを筆頭に据え、フロントやリズム隊にChambersほか柔軟性のあるミュージシャンたちを配して、Hutchersonの前衛方向の音楽性を開花させ、華々しいデビューアルバムをプロデュースする算段であったと推測できますが、実態は異なりました。

Andrew Hill

同じビブラフォン奏者で強力なスイング感とタイム感を有し、打鍵テクニックも圧倒的であったLionel Hamptonは、ビッグバンドを率いて自身をフィーチャーしても管楽器のアンサンブルに埋もれる事なくソロを聴かせていました。リーダーに成るべくしてなったと言えるHampton、華があり、派手さゆえにその存在感は誰よりも抜きん出ていたように思います。

Lionel Hampton

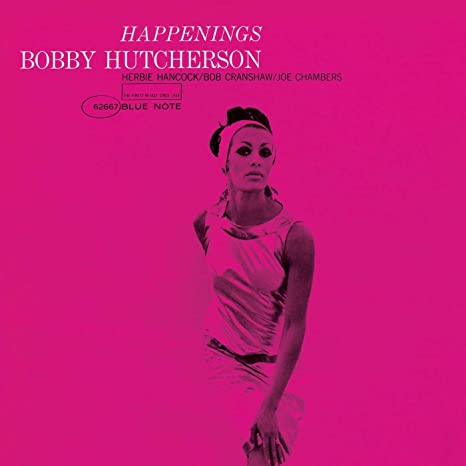

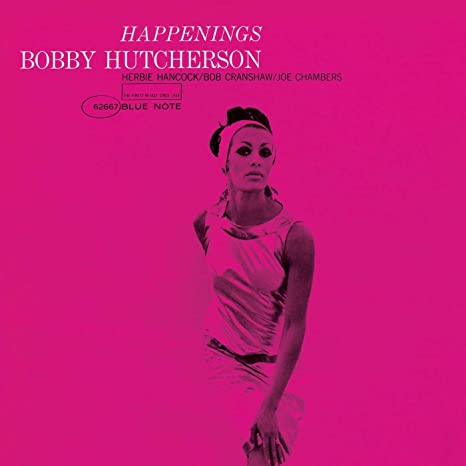

Hutcherson自身が単独でフロントに立った作品である、66年2月録音の3作目に該当する「Happenings」で初めてその存在を誇示したと言って良いでしょう。

ビブラフォンとピアノトリオによるカルテット編成でHerbie Hancockの名演奏も光りますが、自身のオリジナルの秀逸ぶり、そしてHancockの名曲Maiden Voyage収録!選曲の良さも魅力のアルバムで、ジャケットの色合い、デザイン、雰囲気と見事にリンクした名作です。

Happenings / Bobby Hutcherson

Lionel Hampton, Milt Jacksonらの流れを汲む左右1本づつのシングル・マレット・スタイル(Gary Burton, Mike Mainieriらは左右2本づつを駆使するダブル・マレット・スタイル)のHutchersonは、41年1月Los Angeles, California生まれ、12歳の時にMilt Jacksonが参加したMiles Davisのアルバム「Miles Davis All Stars, Volume 2」を聴き、啓示を受けビブラフォンを開始、後にかのDave Pikeに楽器の手解きを受けたそうです。

Hutchersonの姉が当時Eric Dolphyのガールフレンドだったので(!)彼に弟を紹介した事があるそうです。Dolphyの作品への参加にはこんな伏線があったのですね。

60年代に入りNew Yorkに活動の場を移し、タクシードライバーをしながら音楽活動を始め、幼馴染みのベーシストで先にNew Yorkに移住していたHerbie Lewisを通じシーンに進出しました。その後次第にミュージシャンに演奏を認められ、彼らのバンドに参加します。

63年4月録音、若干17歳Tony Williamsの名演奏も光る新生Jackie McLeanを表出した「One Step Beyond」、64年1月録音、Elvin Jonesのドラミングが冴え渡るAndrew Hillワールド全開にして代表作「Judgment!」、64年2月録音、リーダー本人の欧州客死後に発表されたモダンジャズ永遠の問題作Eric Dolphy「Out to Lunch!」、以上のBNを代表する傑作に矢継ぎ早に参加、これらで聴かれる演奏はビブラフォン従来のオーソドックスさを排除したかの如き革新性を持ち、一躍脚光を浴びました。幸先の良いスタートを遂げたのです。

One Step Beyond / Jackie McLean

Judgment! / Andrew Hill

Out to Lunch! / Eric Dolphy

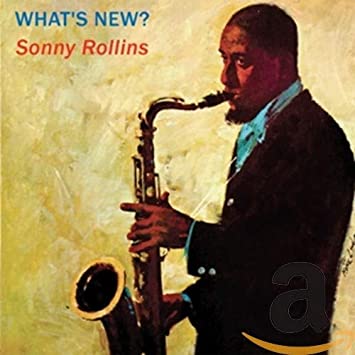

それでは演奏曲について触れて行くことにしましょう。1曲目スタンダード・ナンバーIf Ever I Would Leave You、渋いナイスな選曲です。この曲は60年のミュージカルChamelotで初演され、62年にSonny Rollinsが自身のリーダー作「What’s New?」で取り上げました。リリース直後のTV映像で素晴らしい演奏も残されています。

https://www.youtube.com/watch?v=-iPMqJuGQes (クリックしてください、視聴出来ます)

What’s New? / Sonny Rollins

Kenny Dorhamも63年4月録音「Una Mas」で演奏していますが、こちらはCDの追加テイクとして87年に初めて日の目を見ました。他の収録曲とは異なった雰囲気の演目、演奏ゆえにレコードリリース事にオミットされた模様です。本作同様Joe Henも参加しています。

Una Mas / Kenny Dorham

Don Grolnickの95年作品「Medianoche」でもMichael Breckerをフィーチャーして演奏されています。タイトルがIf Ever I Should Leave Youと微妙に異なっていますが、Would, Should両方で流布しているようです。ここではラテンでプレイされており、Michaelはかなりon topに演奏していて、個人的には共演者のDave Valentinのフルート奏のように、もう少し後ろのタイミングでソロを取ってくれたのなら、より心地良かったと感じています。

Medianoche / Don Grolnick

ピアノのメロディアスでリラックスしたイントロ、要所をベースが合わせつつ、テーマが演奏されます。Joe Henのジャジーでいて個性的、正統派でありながら異端を内包した音色によるメロディ奏は実にスインギーです!当たり前ですが前出のRollinsのプレイとは全く異なります。スイングとラテンのリズムの違いも含め、ぜひ聴き比べてみてください。

テーマ後のピックアップソロからして既にアイデア満載、ひょうきんさとファンキーさ、リラクゼーションを掲げ、あたかもソロの本編はとことん聴かせちゃいますよ!と宣言しているかのようです。以降の演奏のコンセプトを明確に提示してくれました。

知的にコードのテンションを散りばめたアドリブラインは、フレーズとフレーズの間を実に的確に取りつつ、適度なユーモアや遊びを感じさせながら脱力感を保ちつつ、何と言っても曲想に相応しくナチュラルに展開されます。

Joe Henderson

続くHutchersonのプレイは思わずアドリブを採譜したくなるような魅力に満ちた、フレージングの構成音にオシャレな音が散りばめられたソロを聴かせています。彼以前のビブラフォン奏者とは明らかに一線を画す演奏と認識しています。同時に彼のインプロビゼーションからは真面目な人柄を垣間見る事ができます。

そのあとのPearsonのソロ、イントロでも聴かせたリラクゼーションを全面に感じさせ、メロディの断片をスムースに用いつつ、Joe Henよりも更に力の抜けた、言ってみれば大人の演奏を展開しています。

ソロイストの演奏を巧みにサポートするリズム隊、特にBob Cranshawの立ち上がり良くon topなベースが要になっています。

Bob Cranshaw

始めのテーマではピアノだけがバッキングしていましたが、ラストテーマではビブラフォンも加わり、両者のバッキングはバランスを保ちつつ、決してtoo muchにはなりません。サビのメロディをビブラフォンに任せたのも効果的です!

エンディングにはこれまたコピーしたくなる巧みなシカケが施され、演奏を楽しんだ余韻を一層印象付けてくれますが、サウンドやアイデアから、これはPearsonのアレンジによるものではないかと踏んでいます。

アルバムの1曲目にこれだけ魅力的な演奏を位置させた事で、本作のクオリティはグッと上がりました。この後どんな演奏が来ようが全てを吸収する緩衝材としてワークする事でしょう!

Bobby Hutcherson

2曲目はChambersのナンバーMirrors、98年自身のアルバム「Mirrors」でも取り上げています。こちらはかなり早いテンポでの演奏なので、別曲と見紛うばかりです。

哀愁を感じさせるメロディをHutchersonが美しくプレイし、Joe Henがテーマ最後に付随するバンプ部分でハーモニーを吹く、ユニークなアンサンブル構成です。

ソロはそのままビブラフォンが引き続き淡々とプレイ、スローテンポをCranshawのベースがタイトにキープします。Joe Henのソロは自身は演奏しなかったテーマのメロディを随所に用い、これまた強力なイメージを保ちつつムーディに、スペーシーに、演奏します。Pearsonの目立たなくともスパイスとしての確実なバッキングも印象的です。

Joe Henderson

3曲目はHutchersonのオリジナル、Pearsonに捧げたマイナー調のハードバップ・テイストを感じさせる、しかしsomething newを巧みに織り込んだ佳曲For Duke P.、ソロの先発は作者から、快調にプレイします。Hutchersonの生真面目さを随所に感じますが、個人的にはもっと弾けてやんちゃな面を聴かせて欲しいと願う時があります。

続くJoe Henのソロには流石です!素晴らしい!と思わず頷いてしまう流麗さ、スイング魂、意外性を心底感じます。Pearsonの演奏には様々な事象が頭の中で鳴り響いているのでしょう、奏でるラインには度重なる音やコードの取捨選択を認識することが出来、ハーモニーやライン組み立ての達人ぶりを聴かせています。

Duke Pearson

4曲目はJoe Hen作の名曲The Kicker、Horace Silverの「Song for My Father」でも取り上げられていました。自身のアルバムでもこの名前を冠したアルバムがありますが、Grant Greenの64年録音作品「Solid」にも収録されています。ここでは作曲者の他、Elvin Jones, McCoy Tynerの超弩級を擁して演奏していますが、プレイやアンサンブルが総じてあまり噛み合っていない、何処か隙間風の吹くセッションに感じます。こちらもオクラ入りし15年後の79年にリリースされましたが、その理由を推し量る事は出来そうです。

Solid / Grant Green

本作の演奏についても、テナー、ギター、ピアノでイントロのメロディを演奏しますが難しいラインで、今ひとつ合奏に問題があるように聴こえます。テーマでのPearsonのバッキングには小粋なセンスを感じましたが、これは脱力の成せる技の一つです。

この位の早いテンポになるとHarewoodのグルーヴに難を感じ始めます。いくらCranshawがon topとは言え、ドラムはもう少しタイムが前に位置しないと演奏のスピード感を削いでしまいますし、ドラミングのセンスが些かcorny(新鮮味のない)に聴こえ、アンサンブルでシカケを合わせる際のカラーリングやフィルインにもっと工夫が欲しいところです。ましてやソロイストとインタープレイを丁々発止の次元には、かなり距離があります。

「Idle Moments」録音の時はリラックスして演奏を楽しんでいる風を感じましたが、ここでは多少ナーバスな印象を受けます。

先発のJoe Henはほぼ無反応で、リズムをキープするのが精一杯(?)のドラムを相手にクリエイティブに、構成力を持たせて自己の世界を表現していますが、彼の演奏はCallを表し、共演者、特にドラマーにはResponseを担当してもらわないと究極、Joe Henのインプロビゼーションは成り立たないのではないでしょうか。ジャズの様式美のひとつがCall & Responseですから。

とは言えコンパクトに纏めて次のビブラフォンへ、律儀なHutchersonのアプローチにはHarewoodのドラミングにさほど違和感を感じず(他者の介入がなくとも、自分一人の世界だけで演奏するタイプゆえと言えるでしょう)、続いてこの曲から参加したGreenのギターソロにも同様に違和感を覚えませんが(フレーズを紡ぎ、順列組み合わせでソロを組み立てるタイプなので自己完結しています)、Pearsonのプレイにはこのドラミングはあまり相応しくないと感じました。クリエイティブさを発揮しているからでしょう。タイムやグルーヴ感、音楽に対するコンセプト等、色々と作用していますが、特に斬新な感覚をふんだんに織り込んだこの曲、Harewoodのテイストでは対応し切れていません。

Grant Green

5曲目もJoe HenのオリジナルStep Lightly、Blue Mitchellの63年8月録音リーダー作「Step Lightly」、同じくMitchellの64年7月録音、若きChick Corea参加で名高い「The Thing to Do」(こちらはJoe Hen不参加)にも収録されています。

Step Lightly / Blue Mitchell

The Thing to Do / Blue Mitchell

本作最長の14分以上の演奏時間を有します。変形のブルースで、リラックスしたジャジーなムードの中、レイジーさと変形のブルース・フォームが生み出す新鮮さをソロイストは楽しみつつ、伴奏者もそれを共有しています。ピアノのイントロが一節あり、テーマ奏開始です。

この類の曲想はHarewoodの演奏に良く合致していますし、Cranshawのベースワークがあってこそ、安定したタイムを供給する事が出来ています。

先発はPearson、オーソドックスなスタイルでのアプローチの中にノーブルなテイストを感じさせます。続くHutchersonのソロにも同様なものを見出せ、Greenのプレイではブルーノートを効果的に用いたフレージングを存分に聴くことが出来ます。

淡々とした雰囲気が続いたところでJoe Henの登場、それまでのムードを継続させつつも新たな世界を設けようとする試みを次第に感じさせますが、あくまで自分はサイドマン、とことん盛り上がって主役を奪ってはマズイとばかりに、盛り上がりの五合目辺りで下山し始めました。

とは言えJoe Hen本作中の演奏では全てハイレベルな音楽性を光らせており、間違いなくアルバムの主人公ではありますが。

Bob Cranshaw

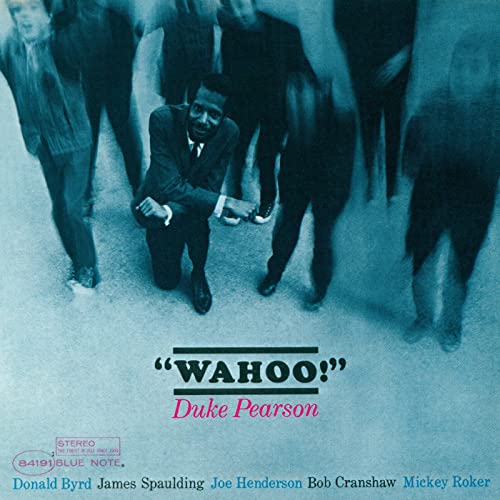

ラストを飾る6曲目はPearsonのオリジナルBedouin、自身の作品では64年11月録音「Wahoo」にてJoe Henを含めた3管編成で、編成を拡大し67年12月録音「Introducing Duke Pearson’s Big Band」にてフルバンドで素晴らしいアレンジを伴って演奏しています。

Wahoo / Duke Pearson

Introducing Duke Pearson’s Big Band

タイトルは砂漠の住人を意味し、普通アラブの遊牧民族に対して用いる名称で、メロディラインやサウンドも中近東を感じさせます。テナー、ギター、ビブラフォンによるテーマはかなりユニークに響き、エスニックなリズムにHarewoodのドラミングは対応し切れるか懸念するところですが(汗)、スイングにチェンジし、ひとまず胸を撫で下します。

Joe Hen, Green, Hutcherson, Pearsonと順当にソロが続き、ソロ交代時に演奏されるアンサンブルが効果的です。

Joe Henのプレイの革新性、そしてピアノソロには流石コンポーザーとしての深い演奏解釈を聴き取ることが出来ました。

Al Harewood

兄弟アルバム「Idle Moments」での成功を踏まえて1ヶ月後に同一メンバーを揃え、「今度はまだリーダー作を出していないBobby名義でやってみるかい?」のようにオファーし、「えっ?オレがリーダー?」のようなノリで録音されたのかも知れません。と言うことで本作は柳の下の二匹目のドジョウを目指しましたが、メンバーの力量を超えてしまった選曲に全体のバランスを些か欠いた出来になり、お蔵入りしてしまったと見るのが妥当かもしれません。

2021.09.05 Sun

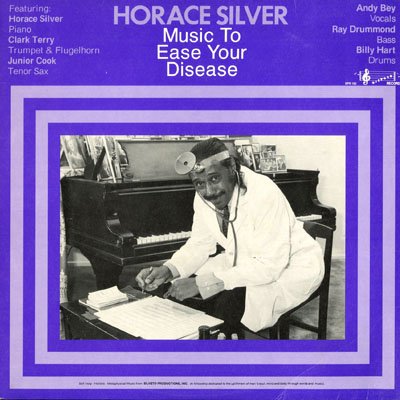

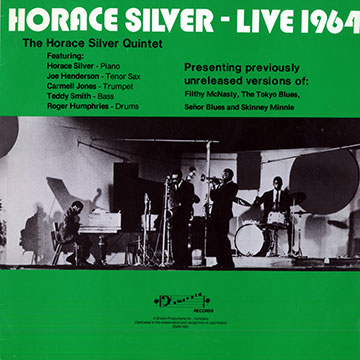

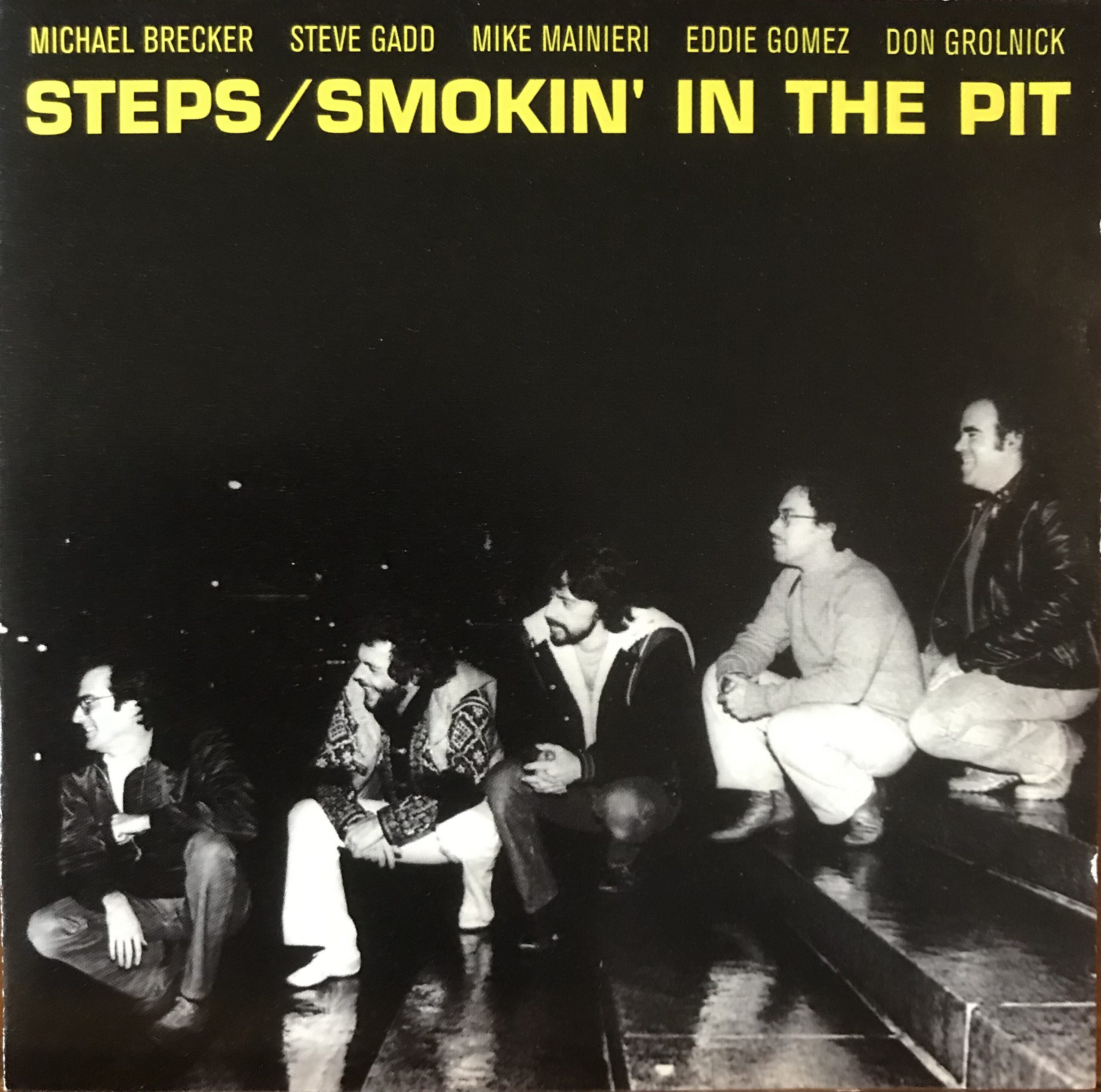

今回はMichael, RandyのBrecker兄弟を擁したHorace Silver Quintet 1973年のライブ2枚組アルバム「The 1973 Concerts」を取り上げてみましょう。

CD 1, 1-3: Live at The Jazz Workshop, Boston, March 27, 1973 CD 1, 4-5 & CD2, 1: Live at the 8th International Jazz Festival, Pori, Finland, April 14, 1973 CD 2, 2-7: Live at the Wollman Memorial Skating Rink, New York, July 3, 1973 CD 2, 8: Live at Pescara Jazz, Pescara, Italy, July 15, 1973

p)Horace Silver tp)Randy Brecker ts, fl)Michael Brecker el-b)Will Lee ds)Alvin Queen

CD 1 1)Liberated Brother 2)In Pursuit of The 27th Man 3)Big Business 4)Acid, Pot or Pills 5)Gregory Is Here

CD 2 1)Song for My Father 2)Introduction 3)Liberated Brother #2 4)Introduction 5)In Pursuit of The 27th Man #2 6)Gregory Is Here #2 7)Song for My Father #2 8)Gregory Is Here #3

本作は2015年に忽然とリリースされ、話題になりました。正規の録音ではなくBootleg盤、録音状態が不十分なテイクもありますがRandy Breckerのホームページでも紹介され、そこから直接購入できるようにもなっています。彼もアルバムの内容を気に入っているからでしょう。

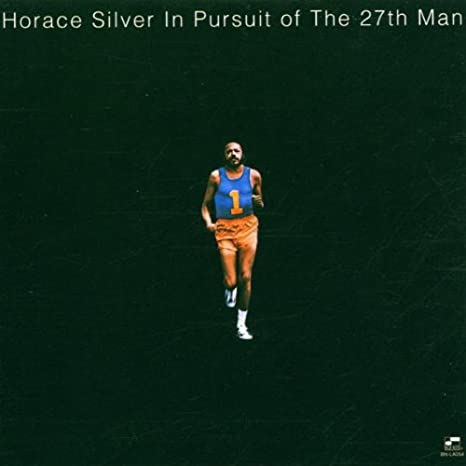

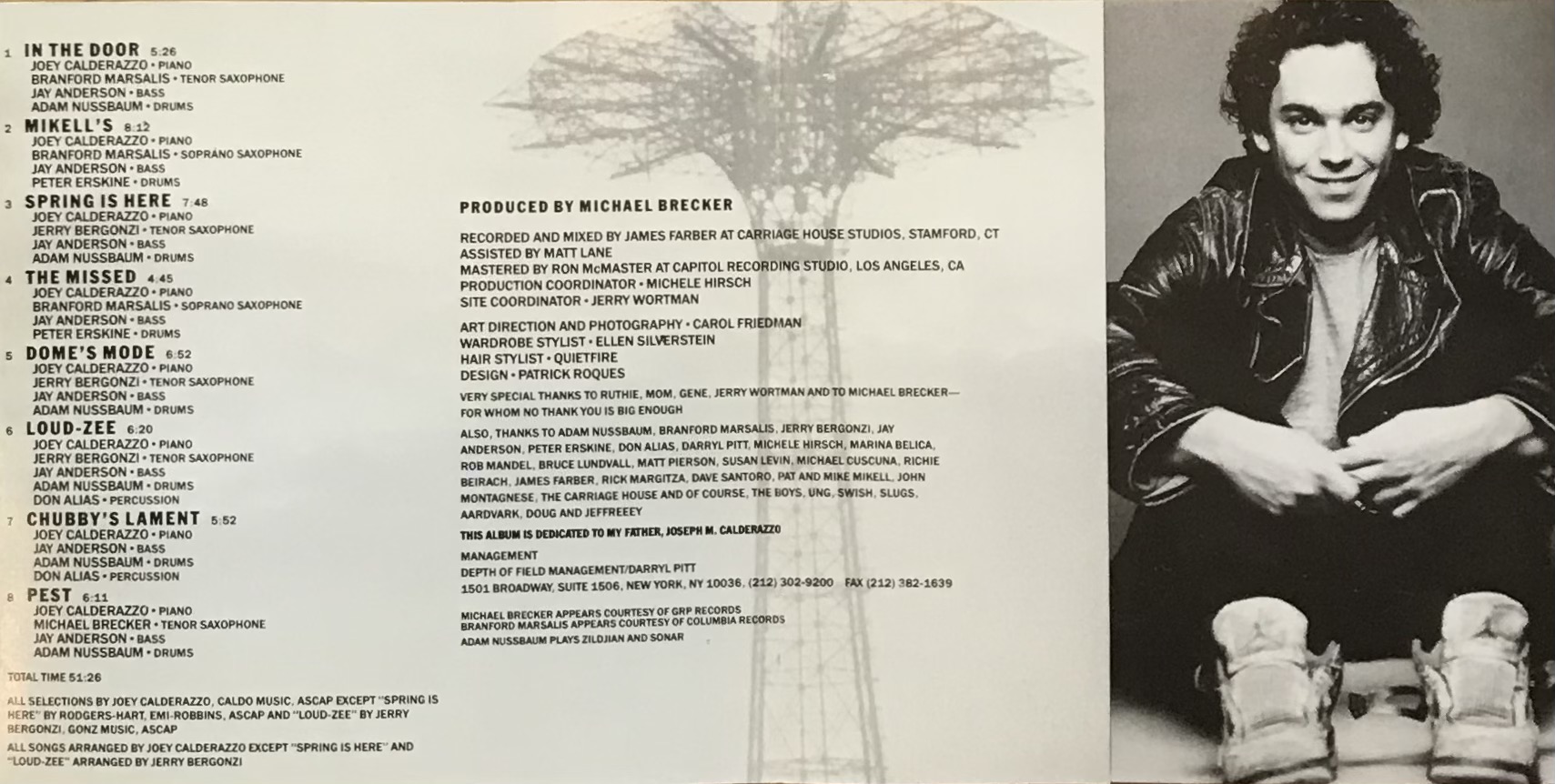

Michael, RandyのBrecker兄弟はHorace SilverのBlue Noteレーベル(以降BN)72年録音作品「In Pursuit of The 27th Man 」(27th Man)に3曲参加しています。若手のトランペット、テナーサックス奏者を積極的に起用するのがHoraceのスタイルでしたので、当時New Yorkで活躍し始めた、新進気鋭の二人に白羽の矢が立ったのは当然の成り行きでありました。

作品参加メンバーはBob Cranshawがエレクトリックベース、Mickey RokerがドラムスというBN御用達のリズム隊で、安定したプレイを聴かせています。

当時主流だったジャズロック・テイスト満載の内容、Cranshaw, Rokerたちジャズ屋が演奏するジャズロックのビートには独特のグルーヴがあり、この二人は特にBNのハウス(お抱え)ミュージシャンでしたので、レーベルを代表するリズムをほか多くで聴かせました。

「In Pursuit of The 27th Man」

本作ではフロントと同様に若手リズム隊を採用しており、フレッシュな躍動感ある演奏を展開しています。エレクトリックベースには何とBrecker兄弟の盟友Will Lee、当時若干20歳!既に後年聴かれるタイトなビートを繰り出し、インタープレイに於いて豊かで先鋭的なアイデアを提供しています。

伝説的バンドDreamsやThe Brecker Brothers Bandほか様々なセッションで兄弟と行動を共にしました。

ドラムにはAlvin Queen 22歳、69年頃からBilly Cobhamの後釜でHoraceのバンドに参加していましたが、レコーディングではRokerが使われ、Willも同様ですが正式なレコーディングは残されていません。堅実でタイトな演奏、これはHoraceが採用するドラマーの全てに見出すことが出来ます。

因みにRandyは27歳、Michaelが24歳とサイドマンは全員20代、Horaceが42歳で脂が乗り切っていた頃なので、バンマスの経験豊富な音楽性のもと、胸を借り、若手4人は大いに演奏を楽しみ、ツアーではさぞかし盛り上がっていた事でしょう。

のちにも紹介しますが、Brecker兄弟はギグ終了後に演奏可能なライブハウスを訪ね、ツアー先であれば地元のミュージシャン達と屈託なくジャムセッションを繰り広げます。演奏することが大好きなのですね、とことんセッションを楽しんだテイクも世に残されています。

このメンバーでパーマネントに演奏していたのはどうやら73年の1年間だけのようです。どんなにバンドが成長し、まとまり、素晴らしい演奏を繰り広げたとしても、Horaceはガラッと音を立てるように、まるでバンドを破壊するが如くメンバーを一新します。

クインテットの演奏には一回一回のプレイを大切にし、コツコツと音楽性を広げ、積み重ね、次第に緻密な構造の高層建築物を打ち立てるが如きの展開を、目の当たりする事が出来ます。

Horaceはひょっとしたらこれらのプロセスを繰り返す事が好きなのかもしれませんね。常に新たなメンバーを雇い入れ、バンドに相応しいナンバーを作曲し、メンバーを指導する。ギグやツアーを重ね、若き逸材を育て、プレイが頂点に達したところで「この辺りで良いだろう」とばかりにバンドを解体する。メンバーに解散宣言をするのかも知れませんし、フェードアウトで済し崩し状態に持って行く事もあったでしょう。

そして再び新たな若手を探し、オーディションを行いメンバーを決めてバンドを作り、仕上げて行く。そこには必ずかなりのワクワク感が伴うと思います。Horaceはそこに音楽活動の魅力を見出していると睨んでいます。

以降HoraceはWill, Queenと一緒に演奏することはありませんでしたが、しかしBrecker兄弟とは彼の晩年に邂逅します。96年2, 3月録音「The Hardbop Grandpop」ではMichaelが加わった4管編成、翌97年3月録音「A Prescription for the Blues」では兄弟二人による久しぶりのクインテット演奏、和気藹々とした雰囲気でレコーディングが行われ、メンバー全員、特にMichaelが上機嫌だったと伝え聴いています。

「The Hardbop Grandpop」

「A Prescription for the Blues」

ジャズ・レジェンドに対するリスペクトが半端ないMichaelにとって、Horaceのような巨匠のバンドへの参加は初めてになり、本人は大変名誉な事と感じていました。

どこかで既に紹介したエピソードですが、再び。

テナー奏者を探していたHoraceはオーディションを行いました。恐らく72年の事でしょう、Michaelの記憶では横一列になって7~8人のテナー奏者が並び、順番にソロを取りました。Horaceが「はい次、はい次、次はお前!」と言った具合でソロを取らせたようです。Michaelに他にはどんな人がいたの?と尋ねましたが「横一列だったから分からないよ」と言っていました。むしろ緊張で周りを見る余裕が無かったのかも知れませんね、しかし結果採用となり、既に参加していたRandyと目出たく合流しました。

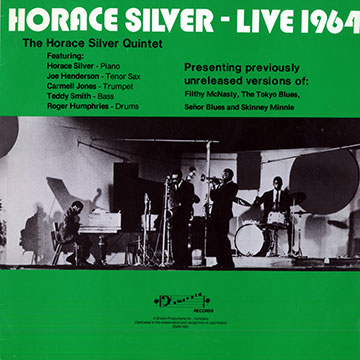

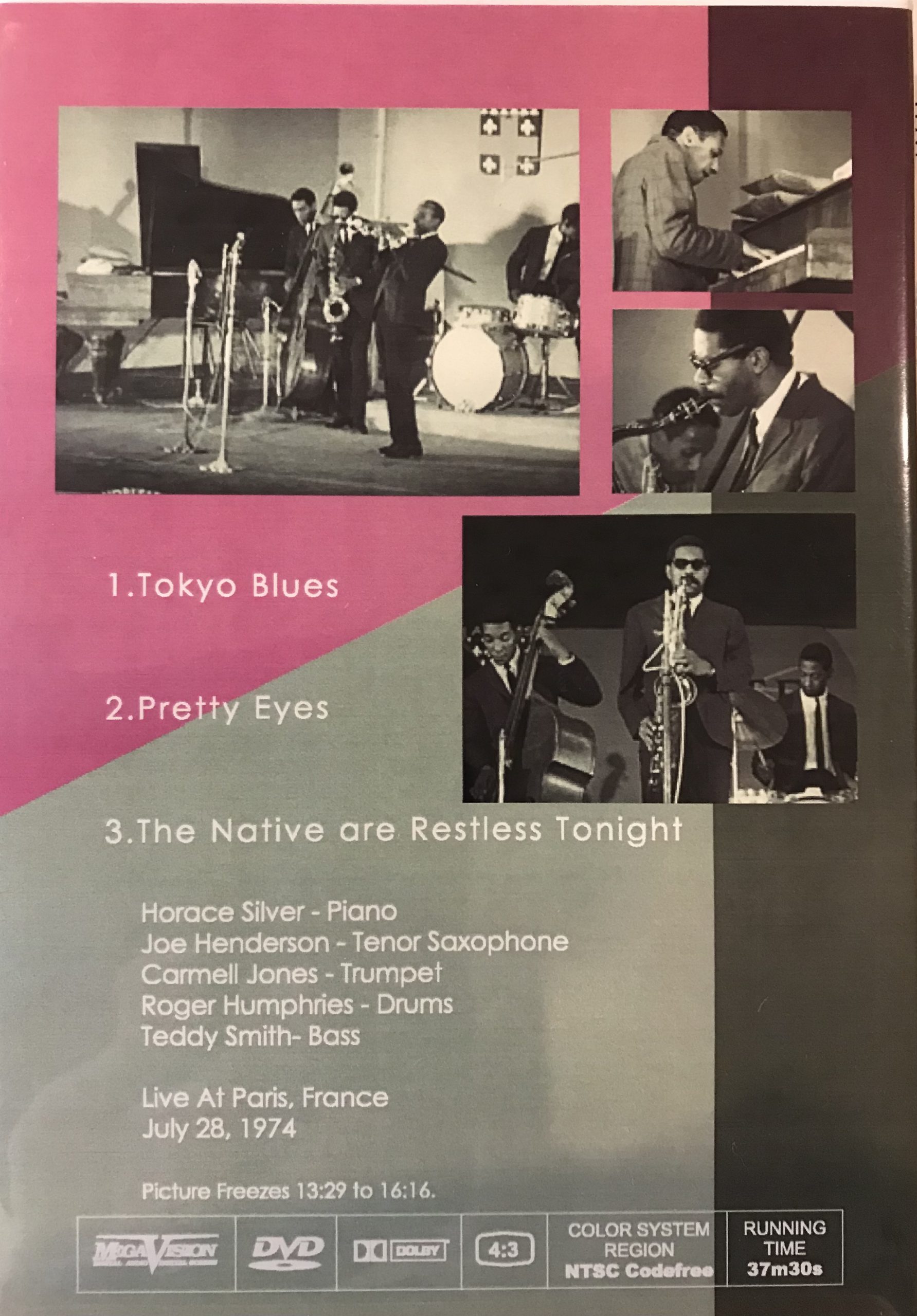

レパートリーは新作である「27th Man」収録曲や直近の作品からのナンバーほか、Horace最大のヒット曲Song for My Fatherはどんなステージでも必ず演奏しなければならなかったようです。

余談ですがドラマーにしてシンガー、作詞作曲家でもあるつのだ☆ひろさん、素晴らしいプレーヤーです。彼のオリジナルMary Janeは大ヒットし、ライブでは必ず演奏したそうです。

でも誰しも同じ曲を演奏したくない時もあるでしょう、とあるギグでプレイリストから外した時がありました。最後の演目やアンコールが終了しても名曲Mary Jane聴きたさに、満員のお客様は一人も帰らなかったそうです!

さてジャズ・ジャイアントとの共演は毎回がエキサイティングな勉強の場、学ぶべき事がさぞかし沢山あったことでしょう、間違いなく張り切って演奏に臨んでいたと思います。以下はMichael本人が語ってくれた逸話、張り切り過ぎプレイの巻です。

あるコンサートでいつものようにSong for My Fatherを演奏していると、普段より演奏に入り込んだのでしょう、長いソロになりました。するとHoraceが「Go on, Go on!」と大声を発したそうです。Go onとは続けるという意味ですが、連呼することにより意味が強調され、「もっと続けろ!」となります。「おっ!今日のオレはイケてるのかな?」とばかりにソロをご機嫌にプレイします。するとまたHoraceが「Go on, Go on!」と今度は叫ぶように連呼したそうです!「これはもっと頑張らないと!」物凄い長さのソロになり、再び「Go on, Go on!」とHoraceの声が聴こえたのです。イケてるMichael君、天にも登るような気持ちで徹底的に吹き切りました!

でも演奏終了後にHoraceに呼びつけられ、「お前は何故あんなに長い演奏をしたんだ?!」と物凄い剣幕で怒られたそうです。Michaelは「だってあなたがGo on, Go onと何度も僕に言ったじゃないですか」「おいMichael、俺はお前にGo on, Go onとは言っていないぞ、Goneと言ったんだ!」Goneとは消えろ、止めろの意味です。その後のMichaelはさすがに平身低頭、193cmの長身を折り曲げ(汗)、謝りまくったたそうです。

その超長かったSong for My Fatherの演奏、どこかに残っていませんか?イケてるテナーソロ、とことんバーニングした、彼史上有数のライブ演奏だと確信しています(笑)

Michael and Randy Brecker

それでは演奏に触れて行くことにしましょう。CD 1の1曲目はWeldon Irvine作曲のLiberated Brother、「27th Man」収録のナンバーです。

IrvineはMaster Welの称号を持つピアニスト、コンポーザー、アレンジャー、代表作76年「Sinbad」にはBrecker兄弟も参加し、かのStuffのメンバーも勢揃い、彼らに全面的にバックアップされ、ホーンセクションも豪華な名盤です。

Sinbad / Weldon Irvine

Horaceが自分以外のナンバーを取り上げるのは珍しい事ですが、72年当時の彼の音楽的嗜好に合致したのでしょう。ピアノのパターンから曲が始まりベース、ドラムが加わります。「27th Man」のリズム隊よりも切れ味の鋭い、シャープさを感じますがこれはWillのベースプレイに負うところが大でしょう。Queenのドラミングも素晴らしいグルーヴを繰り出していますが、ジャズ屋のロック・テイスト感を拭うのは難しいです。ですがHoraceのタイム感には良く合っていると思います。

キャッチーなメロディとコード進行、構成、Horaceのハマりまくっている伴奏も効果的で、魅惑的でダンサブルな曲に仕上がっています。

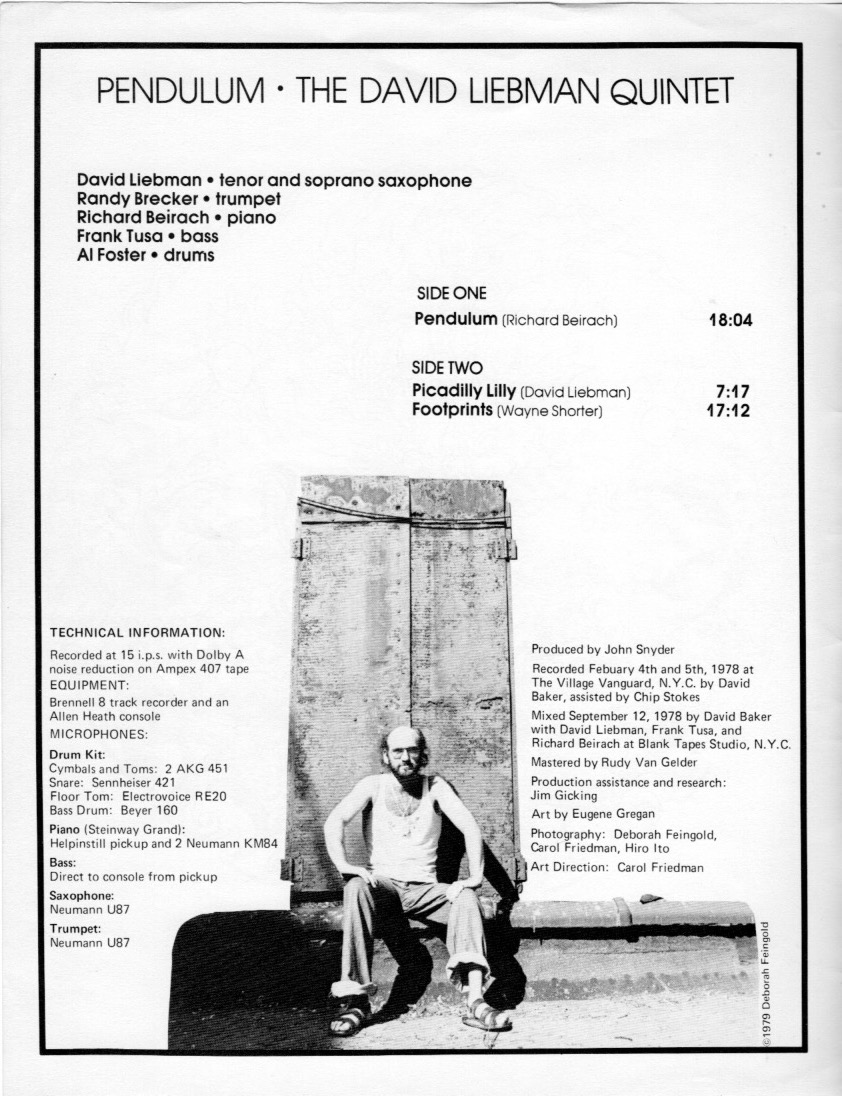

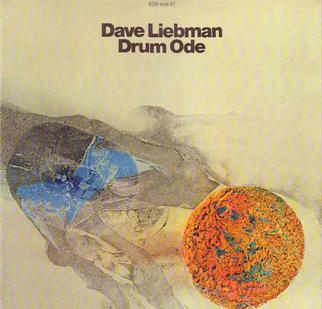

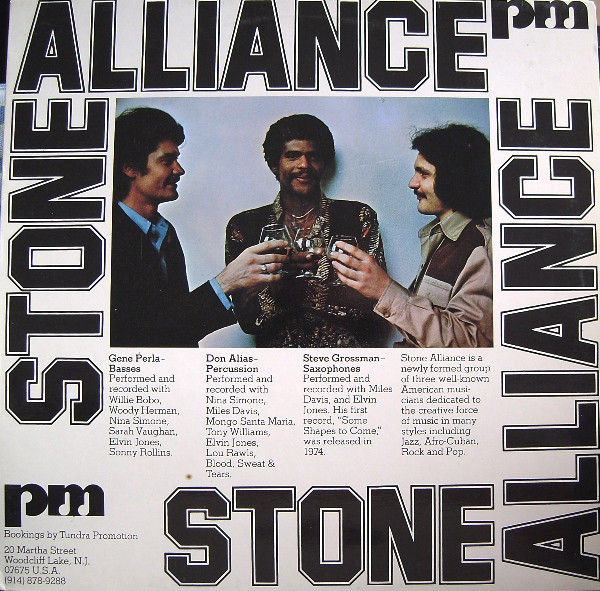

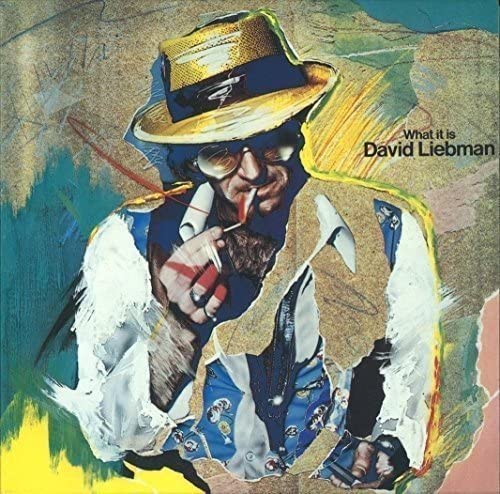

ソロの先発はMichael、何とエグい音色でしょうか!Steve Grossman, Dave Liebmanたちユダヤ系テナー奏者(本人も含む)と全く同系統のサウンドです。それもその筈、使用マウスピースが同じなのです。1930年代に作られたOtto Link 最初期のMaster Model、ないしはFour Star Modelをリフェイスし恐らく5★から6番程度に広げたもの、かのElvin Jones 「 Live at the Lighthouse」のGrossman, Liebmanチームを意識したのか、出元がたまたま同じなのか、リードは多分La Voz Med. Hard、楽器本体はAmerican Selmer、シリアルナンバー13~14万番台でネックにピックアップのソケットがレギュラー装備されたVaritoneモデルを使用していました。

Michael plays Varitone Saxophone, Master Link Mouthpiece

もう一つ付け加えるならば、彼らは教えを乞うた先生も同じ、Joe Allardです。ほかの門下生ではEric Dolphy(!), Eddie Daniels, Bob Bergたち個性派サックス奏者の名前を列挙することが出来る、レジェンド・インストラクター、本来はクラシックのサックス、クラリネット奏者です。

Michaelが半分冗談めかして「知ってる?今Joeのレッスンでは僕のことが悪い見本として紹介されているって」と話すとDave Liebmanが「(笑)それは仕方がないんじゃない…?」と答え、Michaelは「別にいいけど…」仲の良い二人ならではの会話です(笑)

Joe Allard

Michaelのソロは「27th Man」のテイクも素晴らしかったですが、レコーディングを意識したコンパクトなサイズでした。こちらはスペースをたっぷり取り、数々のクリエイティヴなチャレンジも行いつつ思う存分ブロウしています。リズム隊、特にQueenとのコンビネーション、インタープレイに充実したものを感じます。

続くRandyの絶好調ぶりにも目を見張るものがあります。まずソロの歌い方に確立されたものを見出せますが、オリジナリティを十分に聴かせるフレージング、何よりタイムの安定感が素晴らしい!ビートに対する音符の位置、メトロノームが体内に埋め込まれているのでは(笑)、と言われても信じてしまいそうな程のタイトさ、この頃のMichaelのタイム感がまだ前後に揺れ気味だったのに比較し、タイムに関しては兄の方が抜きん出ています。

続いてピアノソロになりますが、ブルーノートを巧みに用いたHorace節炸裂状態、Willの縦横無尽なベースワークと相俟って魅惑のラテンワールドへようこそ、と誘っているが如しです!

ホーンを交えたセカンドリフ後、ラストテーマへ。エンディングではWillがベースでギターのカッティングのような音を発しています。

Will Lee

2曲目In Pursuit of the 27th Man、オリジナルではBrecker兄弟が参加せずにビブラフォン奏者David Friedmanが加わりテーマ、ソロを演奏、テンポもずっと遅いバージョンでした。

ここでのテーマ部分はビブラフォンが奏でるサウンドに合わせたのか、Michaelがフルートに持ち替え、Randyのミュート・トランペットとアンサンブルを聴かせます。それにしても随分と速いですね!

ラテンとスイングビートが混じり合ったナンバー、Willの繰り出すビートはラテンとスイングを全く自在に行き来します。Queenのプレイも実に的確、小気味良いシンバルレガート、フィルインは個性こそ希薄ですが、オールマイティにギグをこなせる職人タイプのドラマーです。

先発はRandy、ミュートを外し、お得意のネコの鳴き声奏法からソロをスタートします。早いテンポでもリズムのスイートスポットが常に見えている演奏を聴かせています。

続いてMichael、少し間を空けてからスネークインしプレイ開始です。兄のタイトなリズムの後だけに、on top感が目立ち、やや忙しなさを感じますが、something happenを起こすべく、自分自身の内面に語りかけて、魅力あるエキサイティングなアプローチを捻り出そうとする姿勢を見出すことが出来ます。フレージングの歌い方、ニュアンスの付け具合、ビブラートのかけ方いずれも大変に気持ちの入っています。

Horaceのソロはいつもの彼らしさをたたえているので、どうしてもWillのベース・プレイの方に耳が行ってしまいます。そのままドラムソロに突入、名前が一文字違いのElvinライクなテイストを聴かせつつ、巧みにプレイを展開します。ラストテーマへ、アウトロではテナーとトランペットのコレクティブ・インプロビゼーションに突入しバーニング、誰がリーダーか判断不能状態です!

Horace Silver

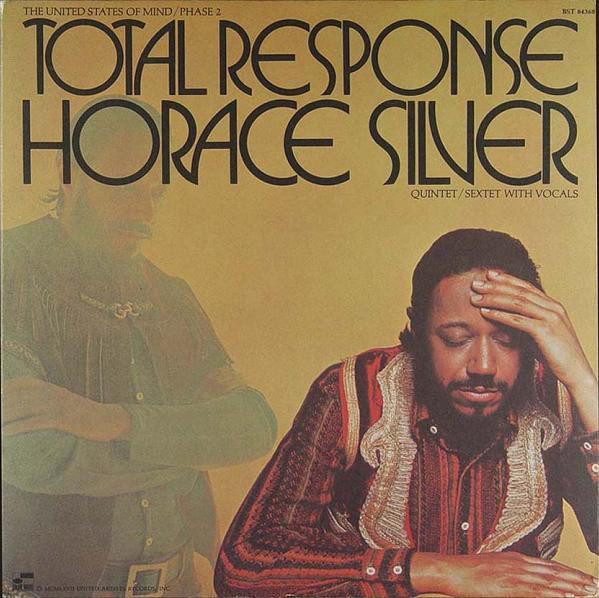

3曲目Big Businessは70年11月録音Horaceの作品「Total Response」(BN)に収録されています。

レイジーな雰囲気の中にもキラリと光るキメが冴える、大きく捉えれば変形のブルースナンバー、なかなかの佳曲です。先発Michaelは先程の演奏の不完全燃焼を挽回すべく、力のこもったプレイ、入魂ぶりが半端ありません!激しくアウトするフレージング、深いビブラートを伴ったエグいまでのニュアンス、加えて32分音符の超絶ラインが強力に存在感を提示します。イーブン系の16ビートでのMichaelのノリは実にスムースです。

その後のRandyは継続して絶好調をアピールします。アイデア、センス、ひょうきんさ、メリハリ、そしてタイム感!いずれも申し分ないスインガーぶりを聴かせます。後年のThe Brecker Brothersで聞かれるフレージング、アプローチを既にいくつも提示しています。

Horaceも若手に負けじとばかりに奮闘しており、ラストテーマに入ってもテンポが変わっておらず、リズム隊のタイトさを再認識しました。

Alvin Queen

4曲目Acid, Pot or Pillsも「Total Response」収録ナンバー、それにしてもドラッグ関係の単語を連ねた凄いタイトルです(汗)。この曲と次曲、CD 2の1曲目はロケーションが変わり、FinlandのPoriにて行われたジャズフェスティバルでの模様を捉えたものです。録音状態も多少良いように聴こえます。

アルバムの方では女性ボーカリストSalome Beyをフィーチャーし、Horaceはエレクトリック・ピアノを弾き、ギターがソロを取り、ホーンセクションが淡々とバックリフを吹いている、耳に心地良い、いわゆる売れ筋の音楽です。こちらではボーカルのメロディをピアノが担当して弾き、ホーンズはオリジナルを踏襲しています。

Michael, Randy, Horaceとソロが続きますが、Willのグルーヴィーで躍動感溢れるベースプレイが要となっています。

Will Lee

5曲目Gregory Is Hereも「27th Man」収録、Horaceの幼い息子に捧げたナンバーです。実父に捧げたSong for My Fatherの続編ですね。

憂いを帯びたホーン・メロディはロング・ノート主体なのに対し、対照的な細かいピアノのコンピングがスペースを埋めています。オリジナルの演奏はMichael 23歳、最初期の名演奏として名高いテイクです。こちらでも常にチャレンジ精神を翳しつつソロに臨む姿勢を感じさせる、クリエイティブな演奏を聴かせます。Randyにも全く同様なテイストを見出せます。

コーラスが長い曲ゆえでしょう、続くHoraceも含め全員1コーラスずつのソロになります。

Michael and Randy Brecker

CD 2, 1曲目Song for My Father、テーマの最後にMichaelが吹いたフィルインをHoraceが受け継ぎソロが始まります。途中にも何度かそのモチーフを取り入れつつプレイ、Willは水を得た魚のように表情豊かにラインをキープします。比較的短めに終えた後Randyの出番です。ここでもイマジネイティブなソロを繰り広げ、Willと結託してQueenもあわや倍テンポに突入しそうな勢いを見せます。

Michaelは少し離れた場所で兄のソロを聴いていたのでしょう、しばらく間があってからプレイ開始です。十分に温まっていたリズム隊は一触即発状態、Michaelも盛り上がっていますが、ここでソロが終了か、と感じさせるようにバンドの音量がディクレッシェンドして行きます。するとHoraceが伴奏を止めるではありませんか!常にバッキングでスペースを埋め尽くすスタイルの彼、彼のピアノが鳴っていないHoraceバンドの演奏は初めてです!

そしてコード進行はワンコードになり、テナー、ベース、ドラムの3人で全く異次元の世界に突入、フリージャズに突入せんばかりに、これはエグいです!Randy, Horaceもチャチャを入れた頃にテンポがなくなります!ワオ!もっと聴きたいのにも関わらずFade Out、この後は一体どのような展開になったのでしょうか?

Horace Silver

2曲目に司会者のアナウンスが入りますが、ここからはNew York Manhattan, Central Park南側にある、公共スケートリンクであるThe Wollman Memorial Skating Rinkにて行われたコンサートを収録したものです。ちなみに夏場なのでもちろんスケート客はいません(笑)。

メンバーにとってはホームグラウンドでの演奏、家族や仲間が大勢聴きに来ていたことでしょう。

3曲目Liberated Brother #2、録音クオリティがより改善されたので、各楽器の音像をはっきり聴き取ることが出来ます。

先発Randyはブリリアントな音色で快調にソロを展開、Michaelの音色もそれまでよりもクリアーさを感じさ、含みあるトーンを聴かせます。初めからハイテンションでスタート、ユダヤ系テナーマンの面目躍如のアプローチ、歌い方を繰り広げます。リズム隊のサポートもバッチリで実に楽しげです!

Horaceのソロ後セカンドリフを経てラストテーマへ、エンディングにもうひと盛り上がりあり、和気藹々の雰囲気でオーディエンスも演奏を堪能していた事でしょう。

The Wollman Memorial Skating Rink, New York

4曲目にHoraceの丁寧なメンバー紹介があり、5曲目In Pursuit of The 27th Man #2、先発はMichael、新たな表現を試みるべく出だしから尖っていますが、前出のテイクよりもタイムが安定しているように聴こえます。Horaceのバッキングも呼応していつになくアグレッシブ、リズム隊も実に的確にグルーヴを提供しています。

快調に飛ばし、Randyのソロに続きます。安定感この上ないプレイは彼の個性の一つ、そこを乗り越えて別な世界に突入してくれたらと思うのは贅沢でしょうか(汗)。

Horaceも二人に刺激を受け、アグレッシヴなソロを展開しています。

その後のドラムソロは比較的コンパクトにストーリーを作り上げて行きます。ラストテーマ後に猛烈なバンプを経てFineです。

Alvin Queen

作曲者自身の曲紹介に続き6曲目Gregory Is Here #2、こちらも録音状態の良さから演奏の細部にまで入り込めそうな勢いです。Randy, Michael, Horaceと好調ぶりを聴かせながら演奏が続きます。

Horaceの弾く引用フレーズは突拍子もないメロディが登場することがありますが、ひょうきんなお人柄ゆえなのでしょう。

Horace Silver

7曲目Song for My Father #2はHoraceのMCにもありましたが、あまり時間が残されていないと言うことで、ショートヴァージョンで演奏されました。

会場に来ていた先輩格のミュージシャン、ボーカリストのBabs Gonzalesに敬意を表して紹介しています。

テンポも幾分早め、テーマもリピートせず1度だけ、ソロはMichaelから、出だしレイジーさも感じさせる色っぽいブロウを聴かせますが、何しろ時間がありません!すぐさまターボが入り、熱きプレイの後半は何と前出のヴァージョンと同じくピアノレス・トリオでMichaelオンステージ!ここでのリズム隊のグルーヴの素晴らしさは特筆モノです!吹っきりで超盛り上がり、一度フェルマータしてから気を取り直したようにインテンポに戻りラストテーマへ、こちらも1度演奏しただけでアウトロへ、ワンコードでHoraceがソロを取り、エンディングのシカケは予め決めたあったのでしょうか、トリオでキメを演奏しFineです。

と言うことで、前出のフェードアウトしたテイクも同様にテンポがなくなり、フェルマータ後に復帰してラストテーマへ入ったと思われます。

それにしてもSong for My Fatherのコンサート・ヴァージョンのコンパクトサイズが聴けるとは思いませんでした。まだまだ色々な演奏が日の目を見ず、隠れているのでしょうね、きっと。

Michael Brecker

ラスト8曲目Gregory Is Here #3はItaly, Pescaraで開催されたPescara Jazzの模様を収録したテイクで、Bonus Trackとなってますが、僕にとっては本作の全曲がボーナスです(笑)!先発Michaelの音色は明らかに深みを増し、ソロのアプローチにも変化があり、何より余裕というか落ち着きを感じるのです。

サックスの音色に関しては録音状態や会場の箱鳴り、楽器、リードのコンディションにも左右されますが、それらを差し引いても演奏に明らかな変化を見出すことが出来ます。

クインテットのツアーで大いに得るものがあり、演奏に確実にフィードバックしたのでしょう。

この事を顕著に確認できる演奏が存在します。

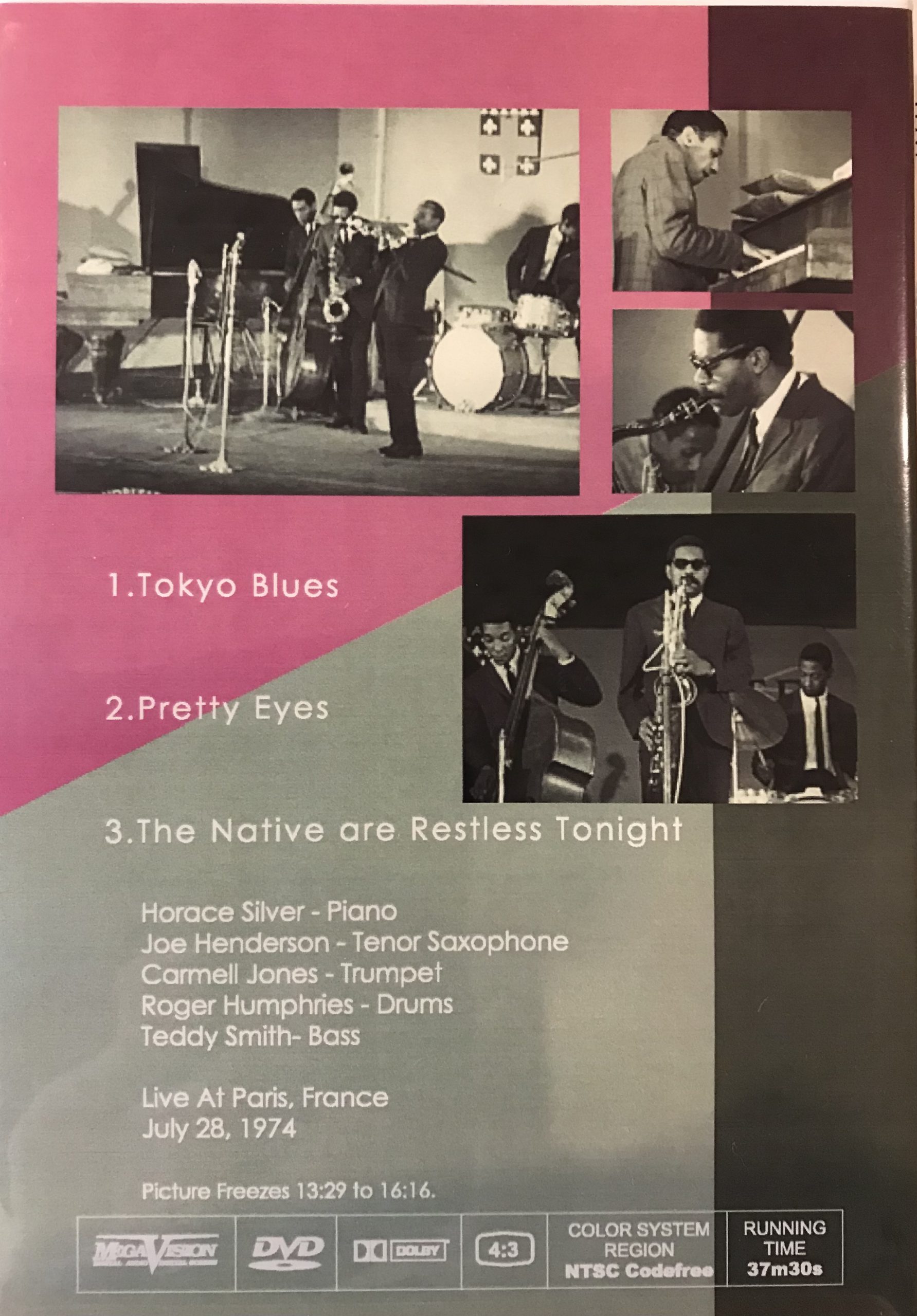

Pescara Jazz演奏終了後の同日、同地のEsplanade Hotelにあるクラブ・ラウンジに場所を移しセッションが催されました。

Esplanade Hotel, Pescara

Horaceは参加せず地元のピアニストが代わりに伴奏を務め、WillとQueenを伴ってSonny RollinsのDoxyをプレイ、Brecker兄弟の熱いソロが収録されたアルバム「The Fabulous Pescara Jam Sessions 1970-1975」がそれです。

ちなみに別セッションのメンバーは50~60年代に活躍したミュージシャンばかりで、Brecker兄弟たちの参加はめちゃくちゃ異色です!熱狂的な彼らのファンがクラブ内にひしめいていたのでしょう、兄弟の一挙手一投足を見逃すまい、聴き逃すまいと言う猛烈な熱気を、歓声や拍手に認めることが出来ます。テーマ後のRandyのソロ、これは彼のスタンダード・プレイの中でも有数のクオリティを聴かせる素晴らしいものです。「さあRandy、どうぞ思いっきりスイングしてください!僕らは貴方の熱烈なファンです!」とばかりのオーディエンスの熱意に全く素直に応えています。さすが熱きラテン系Italy人、乗せ上手も国民性です!

ソロ終わりの感極まった一際目立つ大声は、先程のPescara Jazzの会場にも聴かれました。同一人物が発したものでしょう、やはり熱狂的です(笑)。続くMichaelのソロ、いや〜ありえないほどに素晴らしいです!これまたMichaelのスタンダード演奏史上に残る出来栄え、なんと物凄いのでしょう!実にスケールの大きさを感じさせ、これは若者の表現ではないですね。出だしからして違っています。

とにかく驚かされるのが8分音符の見事なまでのレイドバックです。本作「The 1973 Concerts」でのタイムは全般的にラッシュする傾向にあり、前のめりになりがちですが、このDoxyでの演奏は全く別人のように感じます。

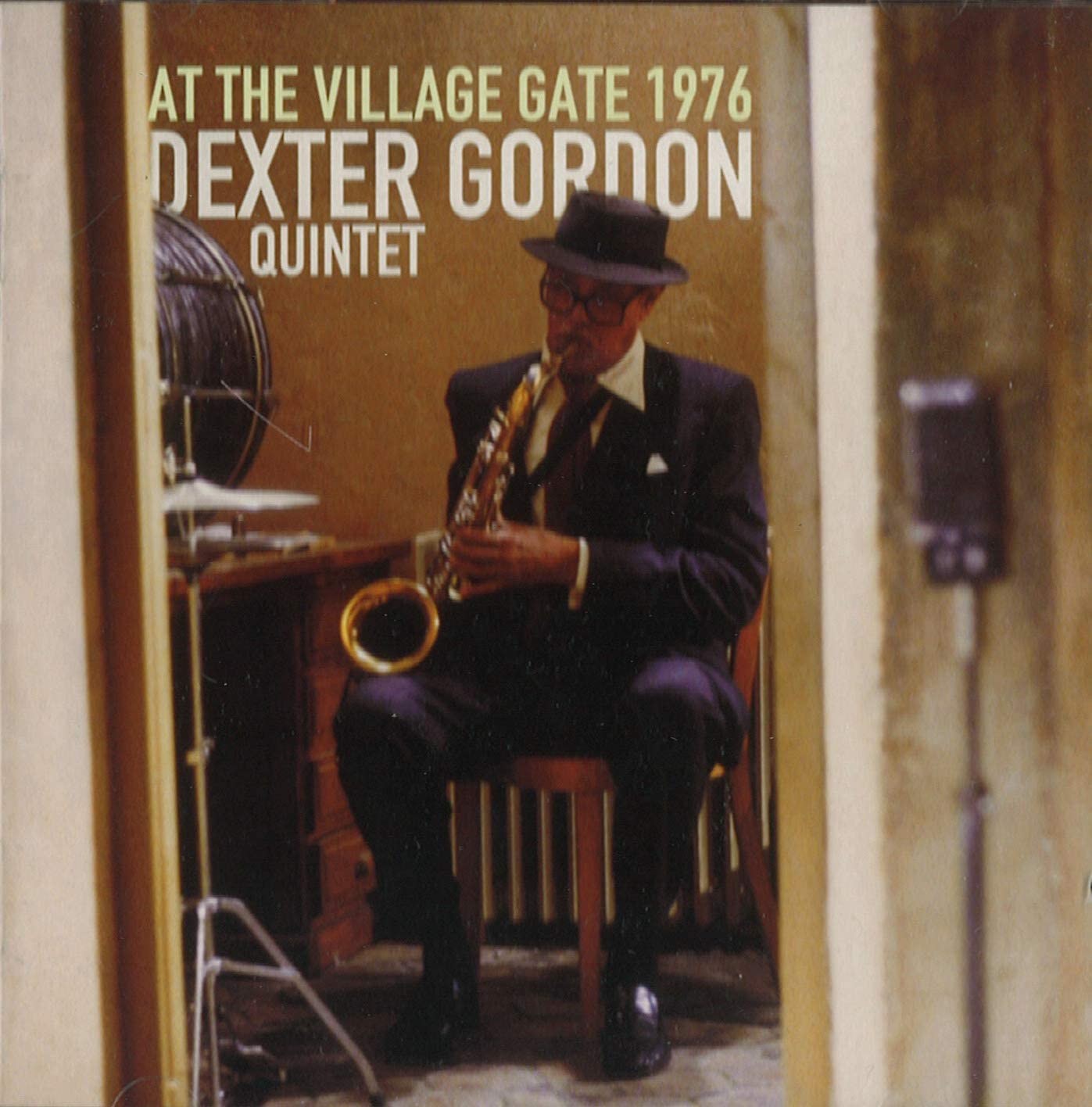

Dexter Gordonと見紛うばかりのタイム感、Michaelこの頃には既にある程度レイドバックを習得していたのかも知れませんが、実は当日のPescara Jazzコンサートにて、ステージを分かち合ったのがまさしくDexter Gordon !!!彼のワンホーン・カルテットを目の当たりにし、あり得ないほどに背水の陣に位置するレイドバックを、早速イメージして演奏したのでしょう。

百聞は一見に如かず、自分にも経験がありますがリハーサルやステージ横でレジェンドのプレイを目の当たりにする事は、演奏家にとって最高の学びの一つです。

「Pescara Jazz 1973プログラム」

16分音符で聴かれる、アウトする、Steve Grossman, David Liebmanライクなフレージングのタイトなこと!実はDexterの吹く16分音符は8分音符と異なり、いささかラッシュし、on top気味です。あまり16分音符を演奏しないので目立たないだけなのですが。

Michaelは16分音符も実に正確、というかリズムのスイートスポットを捉えて、心地良さを伴ってまでブロウしています。

Grossmanが80年代中頃から、Sonny RollinsとJohn Coltraneの融合と言えるスタイルでプレイしていましたが、ここでのMicahelのスタイルは言ってみればDexterとGrossman、そしてホンカー・テナーの融合、これらをMichaelのアーバン・テイストが光るメルティング・ポットで一度しっかり溶かした後、バランス良く再調合したプレイと言えましょう!

これは誰もなし得なかった表現で、本人は元より他の誰かも含め、この演奏でしか聴く事が出来ません!

フレージングのメリハリ、高度な音楽性に裏付けされたラインの数々、研究熱心なMichaelは徹底的にジャズフレージングの構造や仕組みを分析、研究し、しかし決して頭でっかちになる事はなく、常に「歌う」「スイングする」を念頭に、音楽性豊かに演奏していました。

2021.08.22 Sun

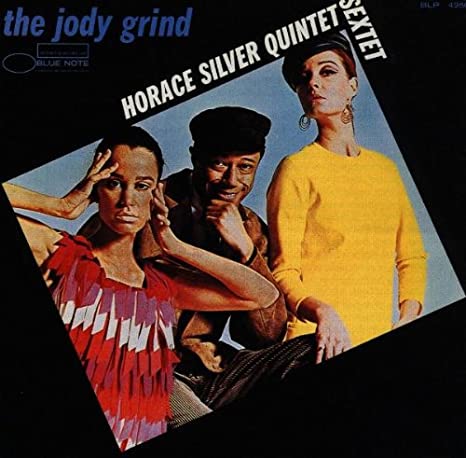

今回はHorace Silverの65年リリース作品「Song for My Father」を取り上げたいと思います。

Recorded: October 26, 1964 on 1, 2, 4, 5 / October 31, 1963 on 3, 6

Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs

Label: Blue Note(BST 84185)

Producer: Alfred Lion

tp)Carmell Jones ts)Joe Henderson p)Horace Silver b)Teddy Smith ds)Roger Humphries

On “Calcutta Cutie” tp)Blue Mitchell ts)Junior Cook p)Horace Silver b)Gene Taylor ds)Roy Brooks

On “Lonely Woman” p)Horace Silver b)Gene Taylor ds)Roy Brooks

1)Song for My Father 2)The Natives Are Restless Tonight 3)Calcutta Cutie 4)Que Pasa 5)The Kicker 6)Lonely Woman

Horace Silerの代表作にしてモダンジャズのエバーグリーン、収録曲いずれも名曲であり名演奏、また構成力抜群のアルバムとしてもバランスに長け、永く鑑賞し続けるのに申し分ない作品に仕上がっています。

本作は彼の最大のヒット作となり、全米ヒットチャート95位、Top R&Bチャート8位にランクインされた、初めての栄誉でもあります。

多作家Silverの15作目に該当し、レーベルは1作目からリリースし続けているBlue Note(BN)、録音エンジニアもジャズの音を録音させれば右に出る者なし、名手にしてアーティストの如き超個性派Rudy Van Gelder、セールスはレーベルに大きく貢献し、以降もBNが存続する限り作品をリリースし続けました。本人曰く「BNはやりたいようにやらせてくれたし、3年毎の契約更新の度にギャラをアップしてくれた」破格の待遇で28年間の長きに渡り在籍出来たのは彼だけになります。

Horaceの作品にはピアノトリオ、3管編成もありますが、そのほとんどがモダンジャズ黄金のコンビであるトランペット、テナーサックスをフロントに擁したクインテット編成、BN最後期にはブラスセクション、ウッドウインド・セクション、コーラス・アンサンブル、パーカッション・アンサンブル、ストリングス・セクションを加えたいずれも大編成「Silver ‘N」シリーズの作品も録音されていますが、それらの基本となる編成もやはりトランペット、テナーのクインテットです。

彼の書くオリジナルはメロディラインとその音域、2管のハーモニーを響かせるのに丁度良いレンジ等、トランペット〜テナー、楽器の機能性を熟知したライティングに徹しています。

「Silver ‘N Brass」

クインテットの特徴として継続して同じフロント陣が続けてプレイする事が少なく、作品毎に入れ替わり、その当時の若手有望株がピックアップされて演奏する傾向にあります。

去来したトランペット奏者挙げるとKenny Dorham, Donald Byrd, Joe Gordon Art Farmer, Blue Mitchell, Carmell Jones, Woody Shaw, Charles Tolliver, Randy Brecker, Cecil Bridgewater, Tom Harrell, Bobby Shew, Clark Terry, Ryan Kisor…

同じくテナー奏者はHank Mobley, Junior Cook, Clifford Jordan, Joe Henderson, Tyrone Washington, Stanley Turrentine, Benny Maupin, George Coleman, Houston Person, Harold Vick, Michael Brecker, Bob Berg, Larry Schneider, Eddie Harris, Ralph Moore, Branford Marsalis, Red Holloway, James Moody, Jimmy Greene…

この錚々たる布陣はまるでフロント奏者の紳士録、そしてバンドは若手の登竜門として間違いなく機能していました。