2021.01.19 Tue

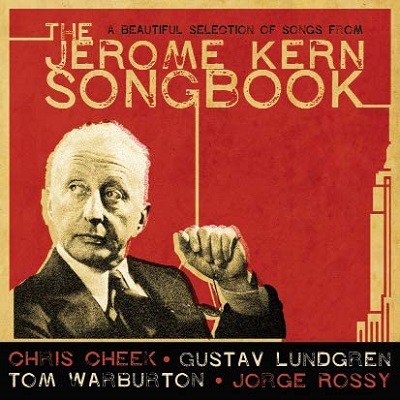

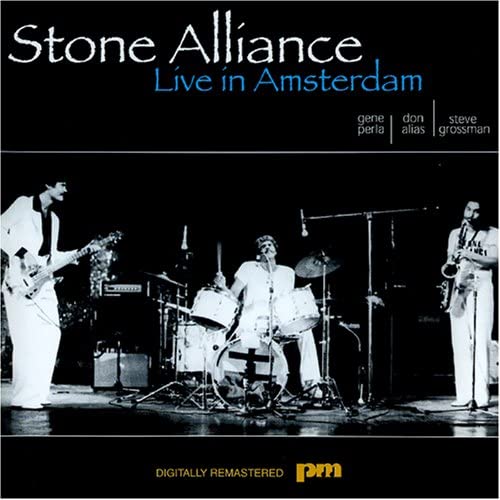

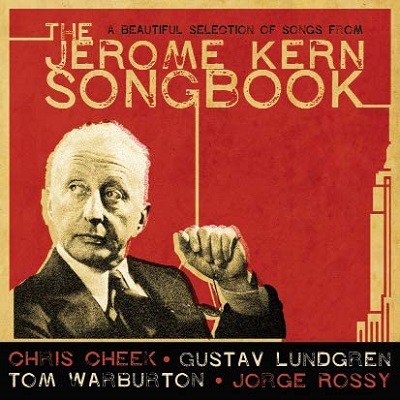

今回はSweden出身ギタリストGustav Lundgrenの2018年録音作品「The Jerome Kern Songbook」を取り上げてみましょう。

米欧混合の若手俊英を擁したギタートリオにテナーサックスの逸材Chris Cheekを迎えたカルテット編成、Jerome Kernの名曲を外連味なくストレートに演奏しています。

今どき珍しいくらいと言う表現が相応しいでしょう、無駄な音を一切排除した如きシンプルさ、脱力感と自然体で臨んだプレイは好感度抜群です。

しかし単なる懐古趣味でのスタンダードナンバー演奏に終わらず、現代的なセンス、フレーバーも随所に感じさせます。

昨今のスタンダード・ナンバーに難易度の高い代理や変則的コード、構成の複雑さ、変拍子の多用が見られるのは、ジャズが若手ミュージシャンにとって学問として、

また探究する対象であリ、John Coltraneの昔から行われていましたが、本作の内容は逆に行き着くところまで辿り着いた結果の一つと言えるかもしれません。

アルバム収録時間もLPレコードを模したかのように42分強、この位の程よさもアリですね。

Recorded at Medusa Estudio (Barcelona) on 5th and 6th of September 2018 by Juanjo Alba

Mixed by Gustav Lundgren at Farmer Street Studio (Stockholm)

Mastered by Alar Suurna at Shortlist Studios (Stockholm) Produced by Gustav Lundgren Executive Producer: Jordi Pujol

Label: Fresh Sound Records

ss,ts)Chris Cheek g)Gustav Lundgren ds,vib)Jorge Rossy b)Tom Warburton

1)Why Do I Love You? 2)The Way You Look Tonight 3)Smoke Gets in Your Eyes 4)All the Things You Are 5)Nobody Else But Me 6)Can’t Help Lovin’ Dat Man 7)I’ve Told Ev’ry Little Star

8)Ol’ Man River

本作ディストリビュートのSpain BarcelonaにあるFresh Sound Recordsは、若手ミュージシャンを対象にしたNew Talent Recordsと言うレーベルを起こし、実に積極的に無名新人のアルバム制作を行なっています。今までに615枚(!)ものリリース、欧米ほか日本人の作品も含まれています。他にも1962年以前の米国メジャー、マイナー・レーベルから発売されたモダンジャズ名盤を高音質、デジパック、時にボックスセットにての再発作業も行い、ある種隠れた名盤発掘作業と言え、レーベルオーナーJordi Pujolのジャズに対する愛情、情熱を痛感します。

さて「Plays the Jerome Kern Songbook」と題されたアルバムは昔から他にも存在しますが、個人的には2枚思い浮びます。

1枚目はOscar Petersonの59年録音、Ray Brown, Ed Thigpen黄金のレギュラートリオでの演奏です。どこを切っても金太郎飴状態のPeterson Trioですが(笑)、Kernの華やかで気品があり、

他にはないイメージの楽曲とオリジナリティ溢れるコード進行がある種の縛りとなり、いつもの彼らとはやや違ったテイストを聴かせています。

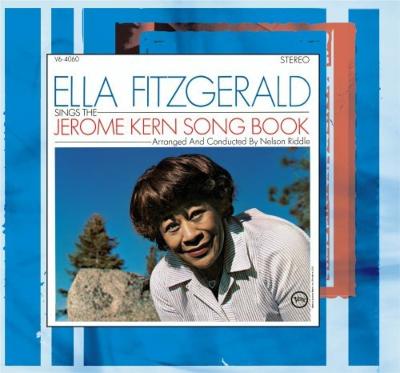

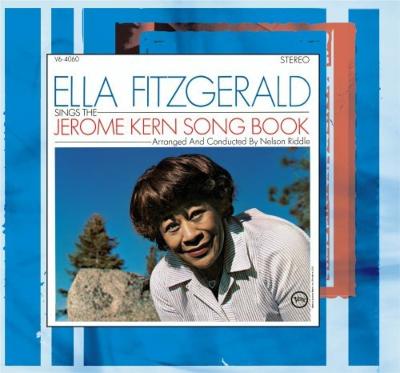

もう1枚はElla Fitzgeraldの63年録音作品、Nelson Riddle Orchestraとの共演になります。このアルバムはよく聴きました!ポップで小粋、そして何しろチャーミングな歌いっぷり、

Kernの音楽性を踏まえてビッグバンドをバックにゴージャスに聴かせます。Ellaの歌唱には大編成がよく映えます。

EllaのSongbookには他にも57年録音Duke Ellingtonの作品が素晴らしい出来栄えです。彼女は歌の大変上手いシンガー、何を歌わせても極上の歌唱を披露してくれますが、

尊敬するEllingtonとの共演でまた違った側面を見せてくれました。オーケストラ、トリオとの両編成が聴けるのも嬉しいです。

本作のリーダー、Gustav Lundgrenのプロフィールをご紹介しましょう。

80年Sweden Stockholm生まれ、12歳でギターを弾き始め、地元のナイトクラブで16歳から演奏活動を開始、様々なバンドを経て世界各国で演奏旅行を行い、

Swedenを代表するギタリストにまで成長しました。70枚以上のレコーディングに参加し、自己のリーダー作も25作以上リリースしています。

Kenny Burrell, Joe Pass, Wes Montgomery, Jim Hallを感じさせるスタイルは確固たる音楽性に裏付けされ、聴く者を魅了します。

それでは収録曲について触れて行きましょう。

1曲目Why Do I Love You?はブラシによる短い、しかし印象的なドラムのイントロから始まり、ボサノバのリズムで演奏されます。Cheekのメロディ奏には押し付けがましいところが皆無、

美しくも個性的なトーンを引っ提げてひたすらスイートにプレイしています。演奏時に脱力することの大切さを熟知し、至極自然体、共演者もそんなCheekとの演奏はさぞかしリラックスして

楽しめる事でしょう。

彼のテナー使用楽器はSelmer Super Balanced Action long bell、マウスピースはOtto Link Tone Edge Early Babbitt 7番、very long facing curve、low baffleにリフェイスしてあります。

リードはRicoかRico Royalの3 1/2。「コーッ」と言う木管楽器的な響きや、ハスキーさを伴った雑味等の成分のバランス値が絶妙で、更に「シュワー、ザワー」的な付帯音が

楽器を取り巻くかの如きに鳴っています。彼のセッティングにはこの魅惑的なトーンを出すための必然性を強く感じます。

youtubeを見ると、演奏中自分のソロを終えた際に愛器をいとおしく抱くように携えている彼の立ち姿が印象的です。楽器は自分の相棒、ましてや戦友と言うよりも、

大切なパートナーとして向き合っていると感じました。そしてCheekはサウンドや立ち振る舞いから、周囲の仲間や伴侶に対する気配りのある、優しい人柄を見取る事が出来ます。

テーマ後ギターとテナーで8小節づつのトレードが2コーラス行われます。互いのフレージングを聴き合い、受け止め、発展させ合っており、仲の良い友人同士の楽しげな会話のように

聴こえます。それにしてもCheekのタイムの良さ!リズムのスイートスポットにドンピシャ嵌っています。

Lundgrenは的確なピッキングを聴かせつつ、タイムが多少ラッシュする傾向にありますが、むしろ揺れを楽しんでいるかのような雰囲気です。

ナイスなカンバセーションの後にはJorge Rossyのブラシによる1コーラスの音楽的なソロがありますが、イントロのプレイを踏襲したかのテイスト、その後ラストテーマへ。

トレードの延長の如くテーマをギターにも任せ、その後ろでオブリガードをさりげなく吹いています。エンディングはターンバック、そしてシンコペーションによるキメを経て、

意外性のあるコードでFineです。

アルバム冒頭に位置する曲ではありますが、演奏の雰囲気としては何曲か録り終えた後、箸休め的に気楽にプレイしたテイクのように感じます。演奏時間が本作中一番短いのは

それも一因かも知れません。

2曲目The Way You Look Tonightは様々なミュージシャンに取り上げられているナンバー、本作ではどのように料理されているのでしょうか。

ミディアム・スイングでギターがカラフル、ユーモラスにメロディを演奏、サビでテナーが登場しその後のAメロもプレイします。

メロウで大らかさを感じさせる語り口は一聴Cheekと判るほどの個性を確立しています。ソロの先発はそのままCheek、間の取り方、

フレージングの音の選び方、ハネた8分音符のひょうきんさと相俟って大らかさを打ち出しています。

半コーラス演奏し(この曲は64小節を有するので普通のウタ物と同等の32小節)、ギターソロへ、オクターブ奏法を交えたアプローチを用いて

こだわりの美しい音色と合わさり、巧みに聴かせます。ラストテーマはAAを省きサビから始まり、テナーのメロディが再び演奏されますが、

より一層リラックスしたテイストを感じさせます。メロディの合間のギターによるフィルインも巧妙に響き、エンディングはバンプをリピートして

フェードアウトの巻です。

3曲目Smoke Gets in Your Eyes、タイトルは禁煙運動の推進に一役買った事でしょう(笑)、ここではCheekソプラノサックスに持ち替え、よりスイートにプレイしています。

セミカーブド・ソプラノを使用しており、曲管部分を有するので直管の楽器よりもアルトサックスに近い音色が特徴的です。ギターイントロ後テーマ奏、

テナーよりも更に脱力を感じるのは小さい楽器を鳴らす故でしょう、ほとんど囁くような、独り言の範疇に入りそうな吹き方です。

ソロもどこかハーモニカの音色をイメージさせる時のある、独特な奏法を感じます。

サビからギターソロに変わり、裏コードをはじめとする音の選び方にセンスを感じさせるアプローチと速弾きが印象的です。

ラストテーマはサビから、初めよりも幾分力強さを感じる吹き方で場を活性化させ、Aメロではポルタメントも用い、再びしっとりとプレイ、

エンディングもマイルドに、ギターの巧みなコードワークにバックアップされFineです。

4曲目All the Things You AreはKernの代表曲にして実に巧みなコード進行を有した名曲、多くの転調を有する事から演奏者には自ずと高いハードルが掛けられます。

ここでは加えて通常とは異なる3拍子で演奏されており、それに伴いイントロのメロディ、譜割がアレンジされていて新鮮に聴こえます。テーマ後にも再びイントロが演奏され、

テナーソロが始まります。持てる力の6割程度、鼻歌感覚で巧みにアドリブを繰り広げますが、コード進行の難易度はこの人には無関係のようです!むしろ込み入っている方が

より緻密なラインをクリエイト出来るのでしょうね、きっと。素晴らしいソロを2コーラス演奏していますが、もう少し聴きたいところを腹八分目で押さえているのは

Songbookと言うアルバム・コンセプトの成せる技、究極曲紹介のアルバムなのです。

自分が20代の頃はよくテナー奏者の興味あるソロを採譜、分析し、覚えるまで練習したものですが、久しぶりにこのソロを譜面にしたいと言う気持ちになりました(笑)。

その後ギターも同様に2コーラスを、多くの若きプレーヤーの規範となり得るクオリティの演奏を展開します。その後ラストテーマを迎え、イントロが再利用され

フェードアウトでFineです。

5曲目Nobody Else But MeはTom Warburtonのベースからスタートしますが、木の音がするプレイは気持ちが良いです。

小粋なウタもののテーマをCheek何の衒いもなくプレイ、これも良いですね!ソロはLundgrenから始まります。ギターの魅力を満載したラインはこれまたコード進行に対する

アプローチの良き手本となる事でしょう。続くCheekのソロは意外な出だしを提示、例えるならRollinsライクなテイストでしょうか。その後も何処となくおかしみを

匂わせる、他の曲とは異なる色合いでソロを聴かせます。彼はPaul Motian, Charlie Haden, Steve Swallow, Bill Frisell達つわものとの共演ではまた別なテイストを披露しており、

引き出しの多さを感じさせます。ソロの終盤戦で聴かれるWarburtonのペダルポイントも効果的です。

ラストテーマの前半はLundgrenが演奏、後半をCheekが担当し、エンディングはターンバックを経て短3度で転調して行き、巧みにFineです。

6曲目Can’t Help Lovin’ Dat Manはバラード、ギターとテナーのデュオでテーマが演奏されますが低音域をCheekはいつものサブトーンではなく実音でプレイ、これは意外と新鮮です。

古き良き米国南部の雰囲気を湛えた曲想、カントリー&ウエスタンも感じさせる楽曲を朗々と吹いています。8小節づつのソロをギターとテナーがトレード、ほのぼのとした様を一貫して表現したテイクに仕上がりました。

7曲目I’ve Told Ev’ry Little Starは、まず個人的にSonny Rollinsの演奏がイメージされます。58年10月録音の大名盤「Sonny Rollins with the Contemporary Leaders」

もう1枚あります。59年Stockholmでの録音「St Thomas – Sonny Rollins Trio in Stockholm 1959」両演奏とも甲乙つけ難い出来です。

本作の演奏はボサノバのリズムで軽快にプレイされますが、Jorge Rossyのドラミングが良い味を出しています。彼はCheekのリーダー作の殆どに参加するお抱えドラマー、Barcelona出身、Fresh Sound Recordsでも数多くのアルバムに参加、こちらもハウス・ドラマー状態です。そのRossyのドラムソロから曲がスタートします。当然ですがRollinsの演奏とは全く異なる

コンセプトで曲が進行しますが、ナチュラルさと穏やかさを保ちつつ、実は音楽的に高度な演奏をさり気なく行っています。Cheek, Lundgren, Warburtonとソロが続き、ラストテーマはサビから演奏され。エンディングはギターとテナーが同時進行でソロを行いFade Outです。

8曲目Ol’ Man Riverは再びCheekがソプラノに持ち替え、Rossyもスティックからマレットに持ち替えビブラフォンを担当し、ベースもアルコで参加しています。メロディを淡々と、美しく演奏するだけのテイクですが、途中ソプラノが最低音のB♭よりも半音低い、あるはずの無いA音をやや危なげに4回吹いていて、身体の何処かに、例えば太腿や譜面台を利用し瞬時に楽器のベルを押し当て、7,8割閉じつつ吹いてピッチを下げると言う、実はアクロバティックな奏法をさりげに披露、危なげな出音は然もありなんです!

恐らくCheekが楽器を振り下ろしつつセンテンス毎にキュー出しをしているのでしょう、メロディの揺らぎがとても心地よくサウンドする、アルバムのエピローグとして相応しいテイクとなりました。

2021.01.06 Wed

今回はテナーサックス奏者Steve Grossman79年の作品「Perspective」を取り上げてみましょう。

彼は昨年(2020)8月に69歳で惜しくも亡くなったカリスマ・テナー、25枚以上のリーダー・アルバムをリリースしていますが、その中で最も作品としてのクオリティが高いアルバムと認識しています。

音楽の形態としては当時流行ったフュージョンですが、ジャズ・テイストを基本としたGrossmanミュージックを素晴らしい共演者、秀逸なプロデュースのもと、思う存分に発揮しています。

Recorded: 1979 at Electric Lady Studio, New York City. Recording engineer: David Wittman Produced by Raymond Silva, co-producer: Steve Grossman Label: Atlantic

ts,ss)Steve Grossman g)Howard “Bugzy” Feiten b)Mark Egan ds)Steve Jordan ds,bongos)Lenny White(on Arfonk) b)Marcus Miller(on Creepin’ & The Crunchies) p,Fender Rhodes)Onaje Allan Gumbs perc)Raphael Cruz congas)Sammy Figueroa g)Barry Finnerty(on Katonah) p)Masabumi Kikuchi(on Pastel) ds)Victor Lewis(on Creepin’ & King Tut) Creepin’ & The Crunchies arranged by Onaje Allan Gumbs

1)Creepin’ 2)Arfonk 3)Pastel 4)The Crunchies 5)Olha Graciera 6)King Tut 7)Katonah

僅か18歳にしてWayne Shorterの後任としてかのMiles Davisバンドに加入し、天才の名を欲しいままにしたSteve Grossman、スケールの大きいプレイ、John Coltraneのフレージングが基になってはいますが独自のインプロビゼーション・アプローチ、タイム感の素晴らしさ、50年代のSonny Rollinsを彷彿とさせる端正な8分音符、そして何より誰も成し遂げることの出来ない、あり得ないほどに素晴らしい楽器の音色と鳴らし方(単に音量の大きさと言う次元ではなく、倍音成分や付帯音の尋常ではない豊富さと言う観点で)を引っ提げてジャズ界に殴り込みをかけ、一大旋風を巻き起こしました。

「Live at the Lighthouse」を筆頭としたElvin Jonesバンドでの一連の作品では彼の本領が発揮され、歴史的な名演奏を繰り広げていますが、他のサイドマンや何より自身のリーダー作の多くでは不完全燃焼を否めません。そんなな中でも 5枚のリーダー作、77年「Born at the Same Time」78年「New Moon」84年「Hold the Line」「Way Out East」85年「Love Is the Thing」はGrossmanのプレイの真髄を捉えていると思います。

Grossmanフリークの僕自身、来日時には追っかけのようについて回ったのですが(笑)、その際に本作の素晴らしさについて尋ねてみました。ところが本人はあまり内容を気に入っていなかったのか、「あの作品はコマーシャルなもので、お金のために仕方なく録音したんだ」と言うとても意外な返答が。内容について突っ込んだ質問をしたかったのですが、見事に出鼻を挫かれた覚えがあります(汗)。

あの名盤、Grossmanを代表する名演奏がお金のために成されたとは、でも実はよくある事かも知れません。確かに米国大手Atlanticレーベル、当時のフュージョンシーンを代表する豪華なメンバーの起用、自身のオリジナルの他に菊地雅章氏とOnaje Allan Gumbsのオリジナル、アレンジが施されたStevie Wonderのナンバーを配した、言ってみればGrossmanの魅力を今までにない別な角度からも引き出そうというプロデュースによる、一大プロジェクトとも取れる作品です。かなりお金をかけていますね。当然彼へのペイも良かったと思いますが、co-producerとして名を連ねているものの、特にレコードのSide Aに該当する1〜4曲はプロデューサー・サイドの思惑で事が進行し、自己主張の強い彼が曲構成や編曲によく従ったと思います。とりわけ4曲目の曲想とアレンジが不本意だったのでは、と僕なりに想像しています。ですが選曲、演奏、編曲、メンバーの熱演がむしろ本作をGrossmanの魅力を凝縮した作品へと昇華させていて、レコードのSide Bに該当する5〜7曲目のオリジナルでの、いつも以上に彼らしい演奏との対比も加わり、他のリーダー作にはない強烈な魅力を放つアルバムに仕上がったのでは、と睨んでいます。

ジャズ・ミュージシャンの作品はセルフ・プロデュースの魅力もありますが、レーベル・プロデューサーがリーダー・ミュージシャンのポテンシャルを見極め、判断し、本人の価値観では思いもよらぬ、むしろ真逆の表現方法、形態を引き出す事が彼ら本来の仕事のひとつだと思います。Steve Grossmanという言わば野獣を見事に飼い慣らし、しかし野生動物としての本能もしっかりと残させつつ、あたかもサーカス興行として成り立たせた〜表現が露骨過ぎるかも知れません(汗)失礼!〜、プロデューサーRaymond Silvaの手腕によるところが大の作品です。

それでは演奏内容について触れて行く事にしましょう。

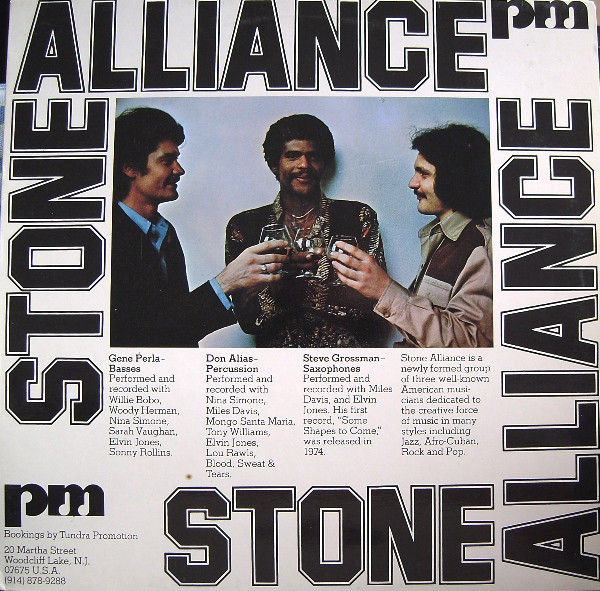

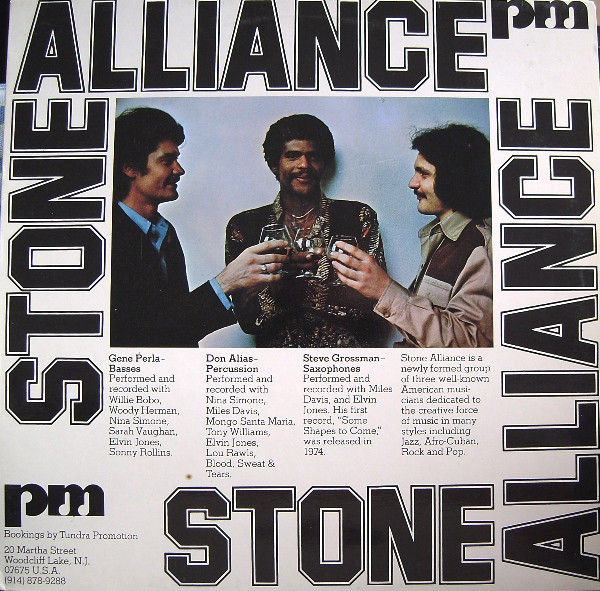

1曲目Stevie Wonderの名曲Creepin’、実は以前にもGrossman, Gene Perla, Don Aliasの3人から成るユニットStone Allianceの76年第1作「Stone Alliance」で演奏しています。こちらの演奏での彼はいつになくサブトーン気味に演奏していて、通常とは違ったテイストを聴かせています。

本作の方が速めのテンポ設定、上記の演奏がトリオなのもありますがパーカッションやギター、ピアノのバッキングがサウンドをぶ厚くしており、リズムのキメを始めとするアレンジが曲の雰囲気を高めています。

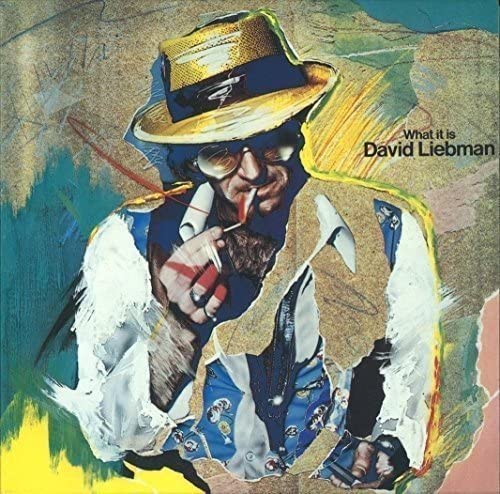

それにしても物凄いテナーサックスの音色です!超ルーズなアンブシュアとエアーの効率の良い使い方は間違いなく理想の奏法、これを基にBen Webster, Sonny Rollins, John Coltrane達のトーンのイメージが彼の中でメルティングポット状態で渾然一体化し、まさにテナーを吹くために生まれて来たかのような身体を媒体とし、ユダヤ人の情念、怨念を彼が一身に受け止めて咆哮しているが如き演奏です!ここではVictor Lewisの重厚なドラミングとMarcus Millerのスラップ・ベースがテナーソロによく合致しています。Elvinバンドでの盟友Dave Liebmanのやはり79年作品「What It Is」にもMarcusが参加、こちらはSteve Gaddがドラムを担当していますが、Rolling StonesのMiss Youの演奏を筆頭に、Liebmanのまた違った魅力を引き出そうとする、プロデューサーMike Mainieriの算段が感じられ、たまたまでしょうが作品のコンセプトに類似性を感じます。

2曲目GrossmanのオリジナルArfonk、3部構成から成るドラマー、パーカッション奏者、ギタリストが大活躍するリズムの饗宴とも言うべき演奏です。まずはPart 1、Lenny Whiteのドラミングの素晴らしいこと!バスドラのタイミングがあまりにも好みです!音符がリズムのちょうど良い所に入る、とはこの事を言うのでしょう。Buzz Feitenのギターワークも音色といい、タイミングといいメチャカッコいいです!Grossmanは深いビブラートに基づいた自身のOne & Only ”Grossmanフレーズ”を駆使し、フラジオ音の割れ具合も相俟ってエグエグに盛り上がっています!続いてのPart 2、テンポがドラムのフレーズをきっかけにリタルダンド、ギターのカッティングがこれまたイカしてます!相変わらずWhiteのバスドラを始めとした、軽快にして重厚なドラミングが素晴らしい!Grossmanフレーズ絶好調!ありえない次元にまで聴き手を誘います!GumbsのRhodesによるバッキングも素敵!Part 3はFeitenのヤバいくらいにイケてるカッティングと、Whiteのハイハットからなるイントロでテンポがアッチェルします。ティンバレスとコンガによるグルーブ感が圧倒的なソロの連続!Raphael Cruz, Sammy Figueroaふたりのパーカッショニストのコンビネーションは完璧です!リーダーは曲の最後に少し演奏しただけですが、十分に存在感をアピールしています。ここでもGumbsのバッキングが良い味を出しています!プロデューサーの権限でこの曲の世界が設けられたと推測できますが、Grossman自身の発案ではこう言ったアイデアはまず生まれないと思います。

この曲はStone Allianceの77年Amsterdamでのライブ盤「Live in Amsterdam」にも収録されています。こちらはトリオ編成によるライブという事で本作よりもずっとラフな演奏ですが、テナーの音色は更に凄まじいです。

3曲目菊地雅章氏のオリジナルPastel、作者自身のリリカルなピアノ・イントロから始まります。Grossman追っかけ時(笑)の別な逸話ですが、確か彼が譜面を書く際に「これはPoo(菊地雅章氏の愛称)から貰ったんだよ!」と嬉しそうに鉛筆を見せてくれました。貰った鉛筆を後生大事に持っているGrossmanも可愛いですが(NYCのタクシーにソプラノ・サックスを置き忘れて出てこなかった伝説の持ち主です!楽器よりも鉛筆の方が大切かも?)、彼に対する敬愛の念を強く感じ、Pooさんの諸作で76年作品「Wishes/Kochi」から81年傑作「Susto」「One Way Traveller 」演奏参加の際の充実感を垣間見ることが出来ました。

美しくもダイナミクスの振れ幅が凄まじく、バンドの一体感がPooさんのピアノを軸として見事に成立し、Grossmanのシャウトぶりもハードさとメロウさが両立した相反する朗々さを聴かせます。フラジオC音吹き伸ばしの強烈なインパクトと言ったら!そしてMark Eganのフレットレスベース、Feitenのさまざまなテクニックを駆使したカラーリング、Jordanの「うん、間違いない」ドラミングの妙、後テーマのエンディング部は始まりと同様にピアノが担当しFineを迎えますが、曲自体、ソロ、伴奏、演奏の全てが極自然に進行するナンバーです。参加者のうち誰一人として不必要な我を出さずに見事な一集合体として成り立っているのです。

豊潤な音楽性、情感を湛えた名演奏となりました。

4曲目The CrunchiesはGumbsのオリジナル、本作中一番の問題曲です。LAのフュージョン・グループ、いやクロスオーバー・バンドの如きテイスト満載の曲想をGrossmanに演奏させたプロデューサー、大英断です!この曲をアルバム冒頭に持ってくるアイデアも間違いなく持ち上がった事でしょう!実現したらさぞかしキャッチーなアルバムに様変わりしたと思います。冒頭曲の第一印象で作品のカラーは決まりますから。

以前当Blogで取り上げたDon Cherryの77年作品「Hear & Now」も同じくAtlantic label、同様にRaymond Silvaがアルバム制作に携わっていますが、思うにリアル・ジャズマンにフュージョンを演奏させようという企画が70年代後期にAtlantic社内で持ち上がっていたのでしょう。Cherryの作品の方にも1曲、名プロデューサーNarada Michael Waldenの、とってもポップなオリジナルが収録されていますが、アルバム7曲目と末席に追いやられました。冒頭曲のおどろおどろしさが間違いなくアルバムを支配した作品、ヒットや売り上げとは縁がなかった事でしょう。大手レーベルに於いてミュージシャンの音楽性か、アルバムの売り上げどちらを取るか、現代は後者に間違いなく重きが置かれますが、70年代は比較的穏やかだったのでしょう、両作ともリーダーの意向を尊重した形でのリリースとなりました。

イントロのキメやトライアングル使用、ギターカッティング、そして縦ノリのグルーブは間違いなく70年代フュージョン、クロスオーバーの定番。ソプラノのテーマ奏も同一メロディをオーバーダビングして重ね、音を厚くしていますが、ポップス・ボーカリストGilbert O’Sullivanの72年大ヒットナンバーAlone Againのボーカル処理と同じ手法です。

もともと常人離れした音の太さを持つソプラノ・トーンの持ち主、「何故メロディをもう一度吹いて重ねる必要があるんだ?」と間違いなくGrossmanスタジオ内でごねた事と思います。宥めすかしてご機嫌を取りつつ演奏させたプロデューサーSilvaは、一体どのようにしてわがまま坊やを説得したのでしょう?(笑)

キャッチーなメロディは意外にも彼のソプラノにごく自然にマッチし、サビの展開部も心地よさを聴かせます。ソロにもそのままナチュラルに移行しますが、さすがにここではオーバーダビングは施されず、ひたすらメロウにソロが展開され、リズムセクションも的確にサポートします。GumbsのRhodesソロ、そしてFeitenのまさしくフュージョン・テイストの演奏に続き再びソプラノのソロへ。先程のソロよりも強くGrossman色を感じさせます。その後再びダブリングによるラストテーマへ、エンディングにもソプラノソロが聴かれますが早めにフェードアウトを迎えます。

この演奏を初めて聴いた時の戸惑いは忘れられず、Grossmanのスタイルとは水と油と感じましたが、今となってみれば本テイクの存在は彼の音楽史上にとっても大切だと思います。吹き過ぎず間を生かしたアプローチには新たなる展開の予感がしました。

全曲とは言わず、収録曲の半分程度、いや1/3でもこのコンセプトの楽曲を演奏した作品をリリースし、以降も定期的にこの路線を辿って行ったなら、孤高のテナーサックス奏者の名を返上し、欧州に籠らずとも(90年代以降Italy Bolognaに住んでいました)米国ジャズ・フュージョン・シーンに君臨していたと思うのは、僕が単にGrossmanフリークだからでしょうか?

もう一つ感じるのは、Side Aの4曲目に位置するナンバーにメロディのダブリングをする必然性を感じないという点です。この曲が作品中「浮いてる」感が強いのは、作品の真ん中あたりに位置していながら妙に主張が強い、これは曲想の違いに起因する以上に曲が厚化粧だからだと思います。厚化粧は接客や外出のため、対外的に好印象を与えるための装いの一つです。おそらくプロデューサーはDon Cherryの不発ぶりに懲りていて、Grossman作は何とかヒットに結びつけたい、方法としてはキャッチーなナンバーを冒頭に配したい。The Crunchiesのポップ色を既成事実化するためにも、嫌がるGrossmanを説得してメロディ処理を売れ筋仕様にデコレーションしたように思います。

さてレコーディングが終わりました。アルバムリリース前に選曲&曲順会議が開かれましたが、Silva以下制作スタッフはThe Crunchiesを1曲目にしたい、一方Grossmanは冗談じゃない、俺の音楽性とは合っていない。そもそもこの曲を収録するのも嫌だ!とひたすら平行線を辿り、結局は折衷案で比較的目立たないA面ラストに置かれたのではないでしょうか。その際にメロディのダブリングを解除し、シングル・トーンでの演奏に戻せば「浮いてる」感じは緩和されたのでは、とも思いました。

5曲目Olha GracieraはGrossmanのオリジナル、かなり頻繁に自己のアルバムで取り上げています。印象的なベースラインとユニークなコード進行、そして崇高なまでに気高さを感じさせるメロディ、彼の作曲の中でベスト3 に入る名曲です。Gracielaとはおそらく奥方かガールフレンドの名前、彼女に捧げられたナンバーですが、破天荒な殿方に寄り添っていくのはさぞかし大変だったのでは、と要らぬ心配をしてしまいます(汗)

テーマ後先発ソロはGumbsのピアノ。以前僕が日野皓正さんのバンドに参加させて貰っている時に、彼の米国でのバンドのメンバーがGumbs、日野さんは彼のプレイの事をとても褒めていた事が印象に残っています。リーダーの元で的確な演奏をする事に美学を感じているタイプのミュージシャンと認識しています。ここでのソロも曲想の中にしっかりはまり、決して埋没せず、自己主張をほど良きバランスで行っており、続くテナーソロに向けて低音域にシンコペーションでドラマチックに降りて行くフレージングが堪りません!そしてGrossmanはしっかりとその意思を受け継ぎ、ブリブリとした低音域からソロを開始しますが、イヤー、これはメチャメチャカッコ良い!鳥肌モノです!本作のハイライトの一つと感じます。受けて立つリズムセクションのアプローチも素晴らしい!Gumbs, Jordan, Eganとのコラボレーションはこの一作だけだったのがあまりに勿体ない!彼らはGrossmanのコンセプトを確実に、120%理解して演奏に臨んでいます!さらにありきたりの表現で申し訳ないのですが、これはOne & Onlyの演奏、真の天才だけが行える諸行なのです!エンディングの盛り上がりも凄過ぎです!

6曲目King TutとはKing Tutankhamenの事、厳かで神秘的なムードは古代エジプトの若くして亡くなった謎多きツタンカーメン王をイメージしているのでしょう。自身のリーダー作で同様に数多く取り上げていますが、ここでの演奏はその決定打かも知れません。

リズム隊によるフリーなイントロの後、Eganのベースから始まりますが、フレットレスの伸びる音が効果的です。テーマはテナーのオーバーダビングによるハーモニーを伴ったメロディ、本人この曲を取り上げる時にはいつも自身でハーモニーをダビングしていました。ソロ最中にもダビングが施されていますがメロディ・ユニゾンのダブリングとは意味合いが異なり、彼の表現に於いて必要な事なのです。ギター、テナー、ピアノとソロが続きますが各々抑揚のある構成で演奏されています。各ソロイストはツタンカーメン王に対する自身のイメージをふんだんに盛り込んでいるかの様で、いずれも深い次元にまで表現を行なっています。同様にギター、ピアノ、そしてパーカッションのバッキングも効果音的に曲想を盛り上げる役割を果たしています。この曲でドラマーにLewisをチョイスしたのはよりジャズ的なメリハリあるアプローチを求めたからなのでしょうが、大正解です!Stone Alliance「Live in Bremen」にも収録されています。

7曲目Katonah、曲名について本人に尋ねたところNew York州にある場所の名前だそうです。ハイウェイを運転している時にKatonahと書かれた標識をよく見かけたような事を言っていました。曲を書いたものの、タイトルが決まらず困っている時にたまたま眼にしたので、のような話です。

新宿にあるライブハウスSomedayでのGrossman単独来日、日本のミュージシャンと一週間に及ぶ伝説のライブを挙行、そのリハーサルに立ち会いましたがこの曲の練習最中に彼が、「スタンダード・ナンバーの何だっけ?譜割りで同じ曲があるよね」と言い出し、メンバーみんなでわいわいと探っていました。暫くしてGrossmanがVincent Youmansのナンバー「I want to be happyだ!」と曲のメロディを吹き始め、一同納得したのを覚えています。確かにこの曲とシンコペーションが同じフィギュアですね。

この曲も度々リーダー作に登場しますが、初演は77年作品「Terra Firma」です。

Jordan以下タイトなリズムセクションによる素晴らしいサポートで本作の演奏が真打になりました。I Want to Be Happyシンコペーションが(笑)曲全体を通して演奏されていることで、こちらはリズムの分厚さを誇示した狂宴(!)となっていますが、Barry Finnertyのギターによるカッティングが実に支配的です。凄まじいまでに気持ちの入ったテナー独演会の後、ラストテーマ、曲がカットアウトで終わったと思いきやテンポが半分に落ち、そのままインテンポでハードロックの世界に突入!Finnertyのギター素晴らしいです!適材適所!そして情念のこもったエグさ炸裂のソプラノソロが開始!Grossman参加のMiles作品に「Jack Johnson」がありますが、むしろ彼は不参加、Bill Evans演奏での「We Want Miles」の方をイメージしてしまいました。