2021.07.25 Sun

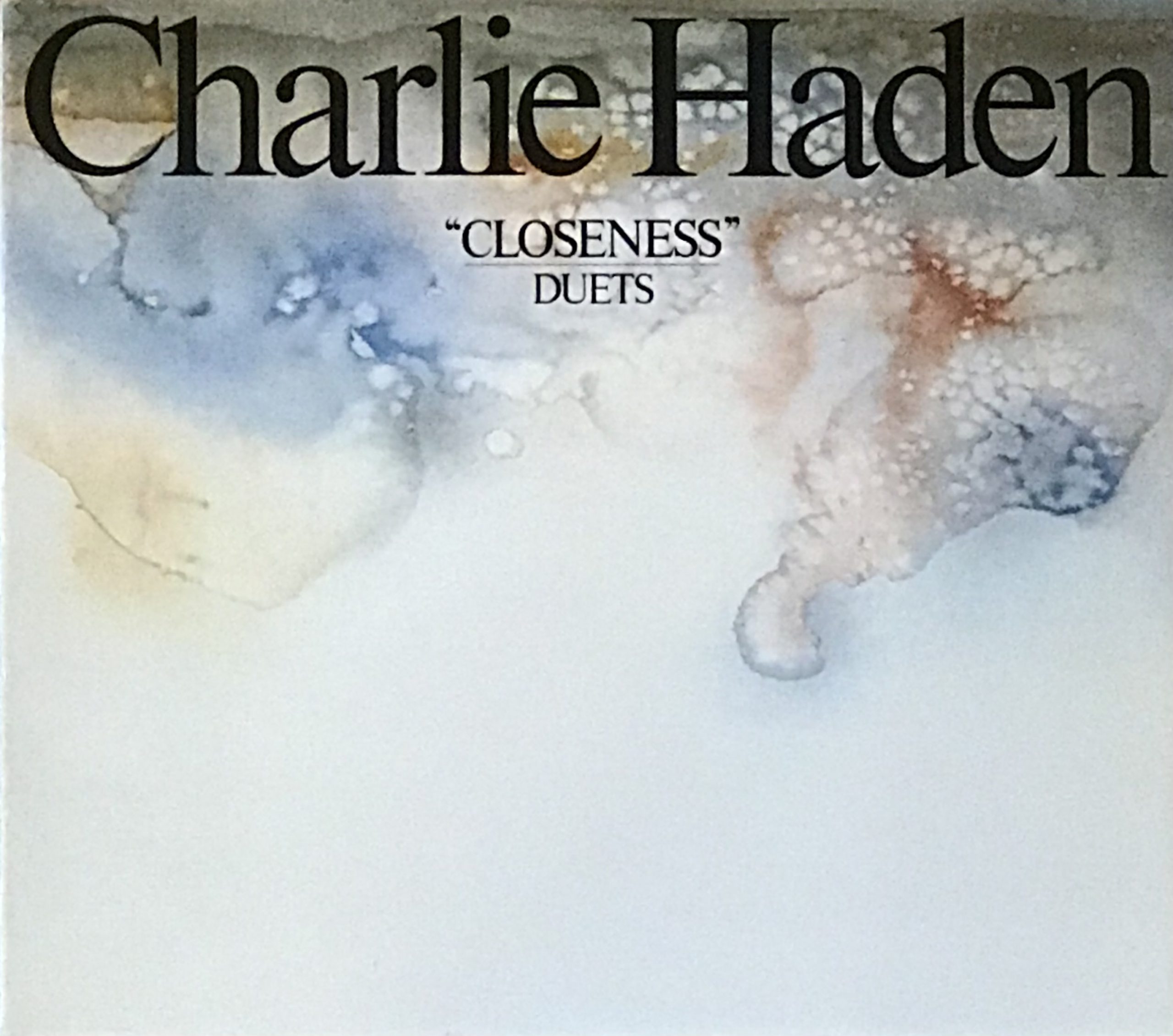

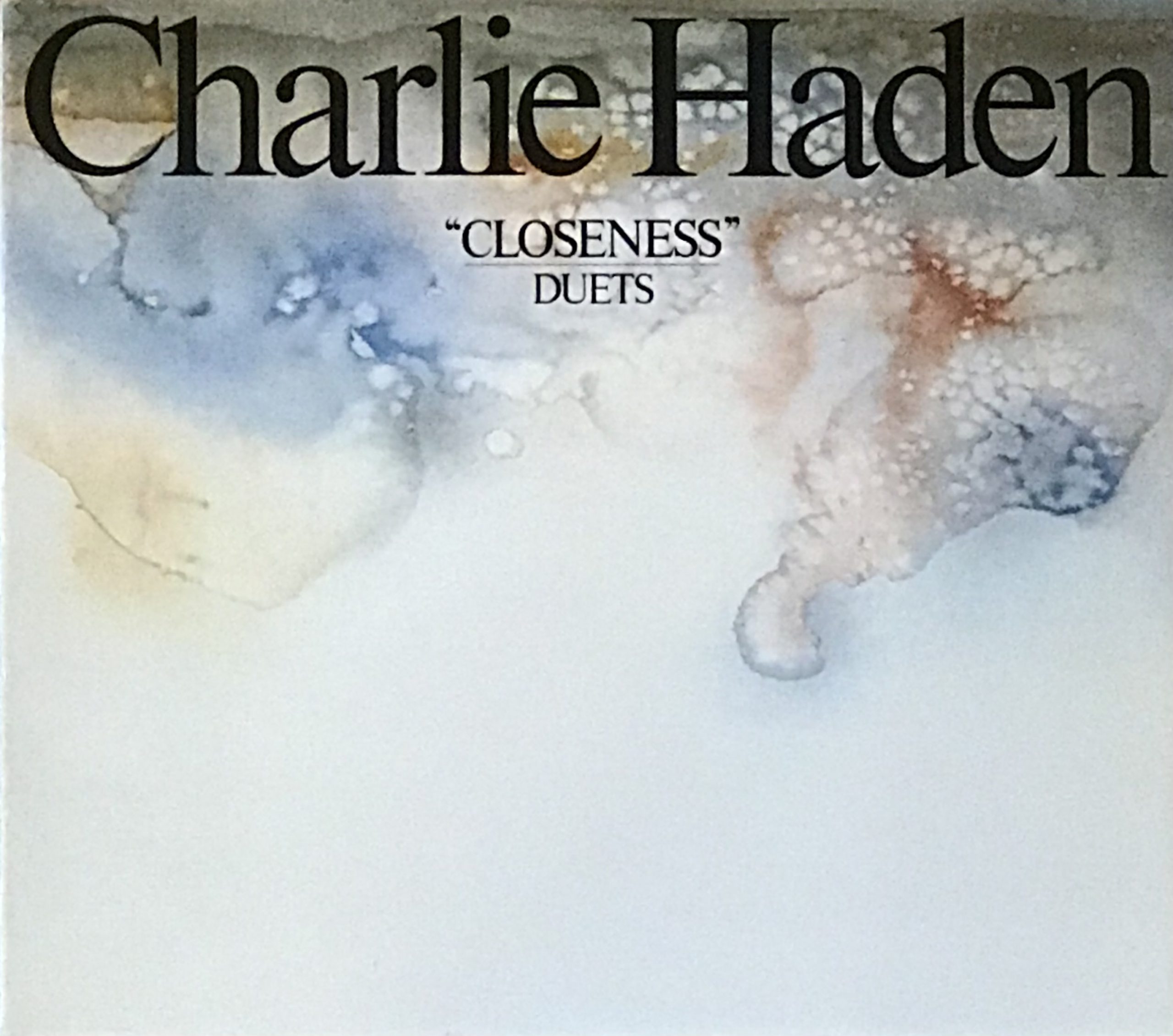

今回はベース奏者Charlie Hadenの1976年作品「Closeness」を取り上げてみましょう。

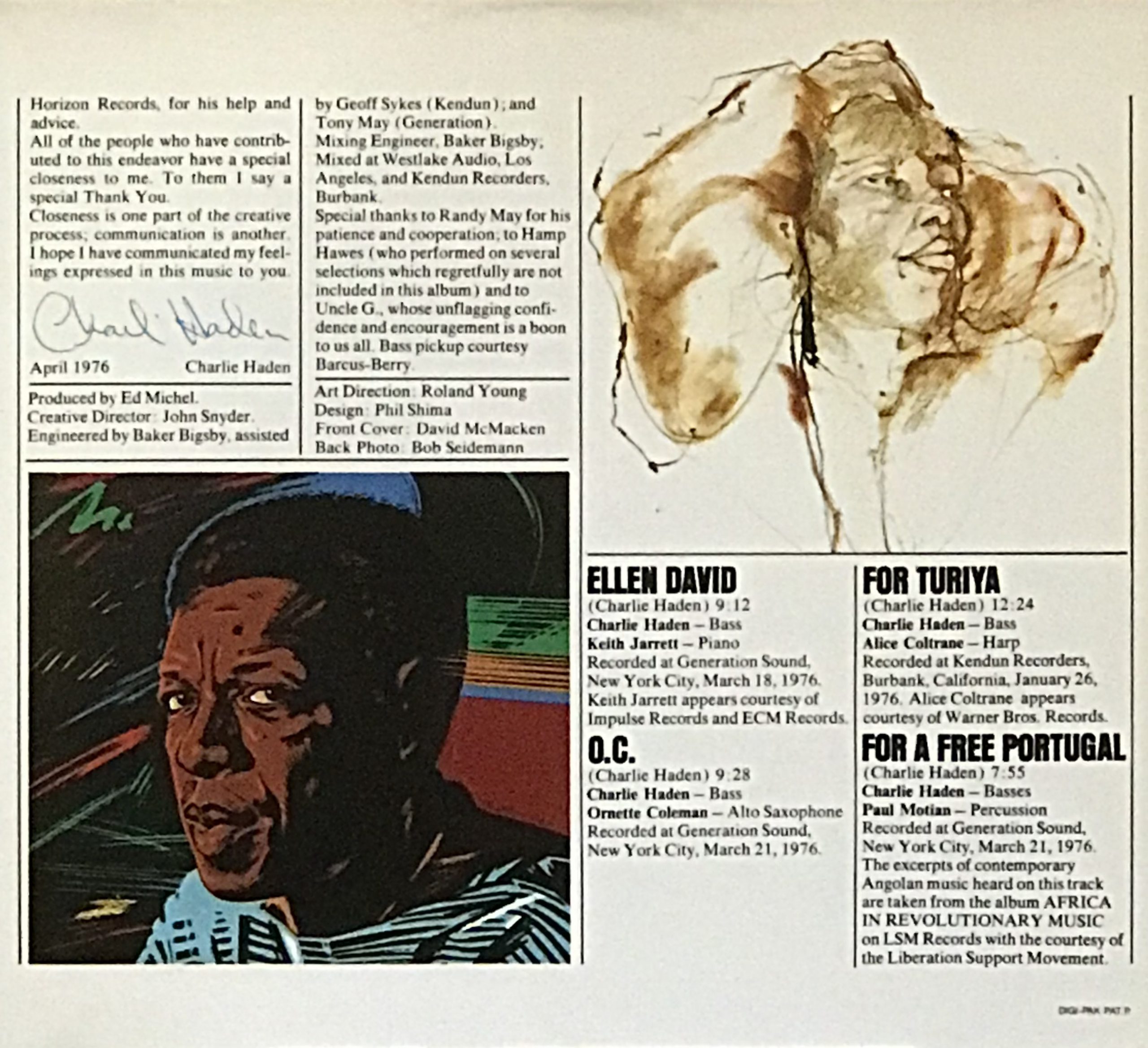

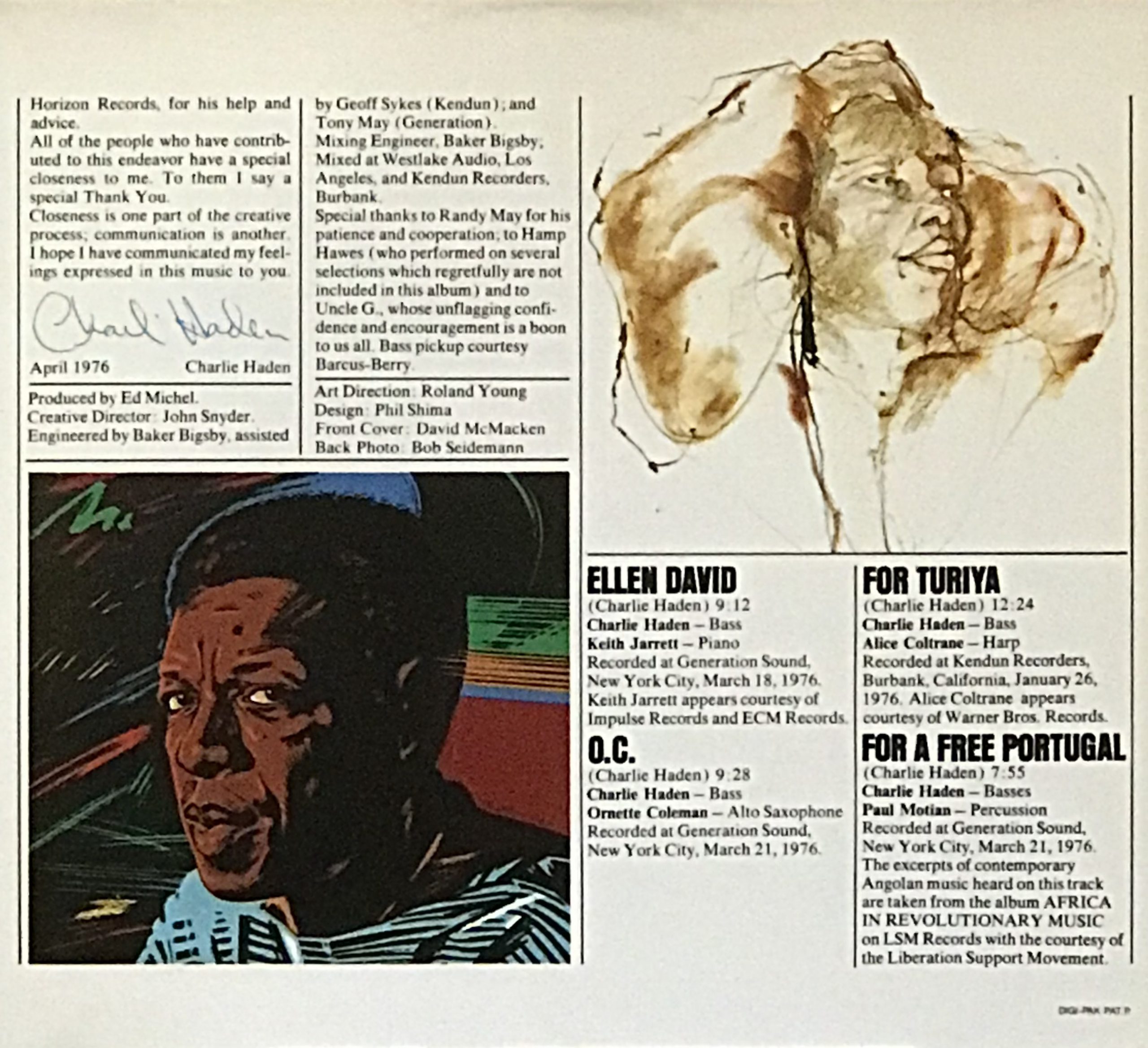

Recorded: January 26, 1976 at Kendun Recorders in Burbank, California (track 3) and on March 18 (track 1) and March 21 (track 2 & 4), 1976 at Generation Sound in New York City

Label: Horizon

Producer: Ed Michel

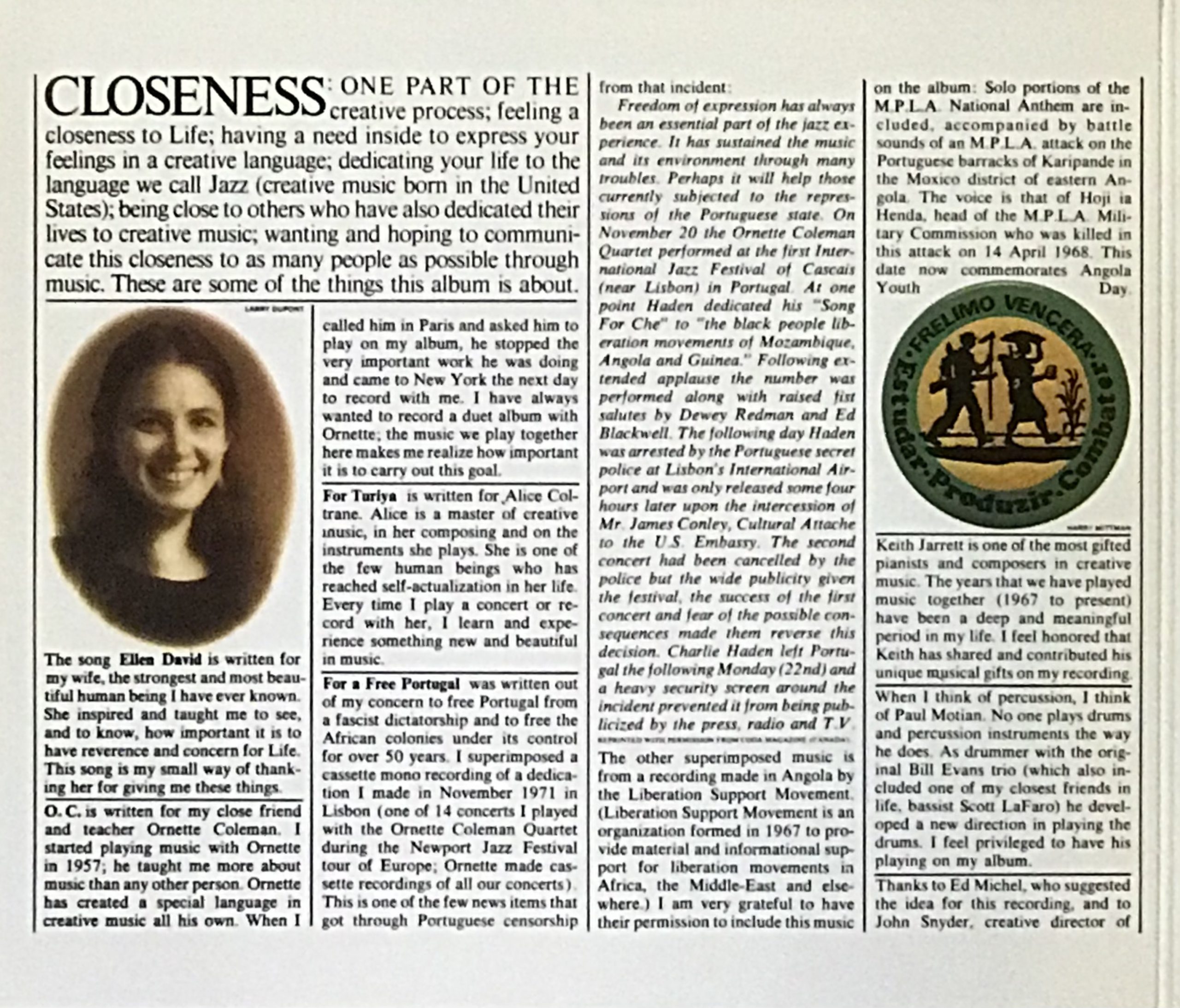

b)Charlie Haden p)Keith Jarrett(track 1) as)Ornette Coleman(track 2) harp)Alice Coltrane(track 3) perc)Paul Motian(track 4)

1)Ellen David 2)O. C. 3)For Turiya 4)For a Free Portugal

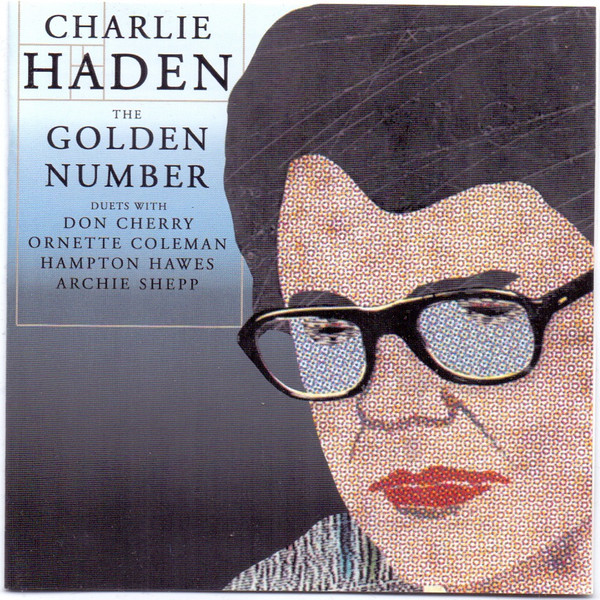

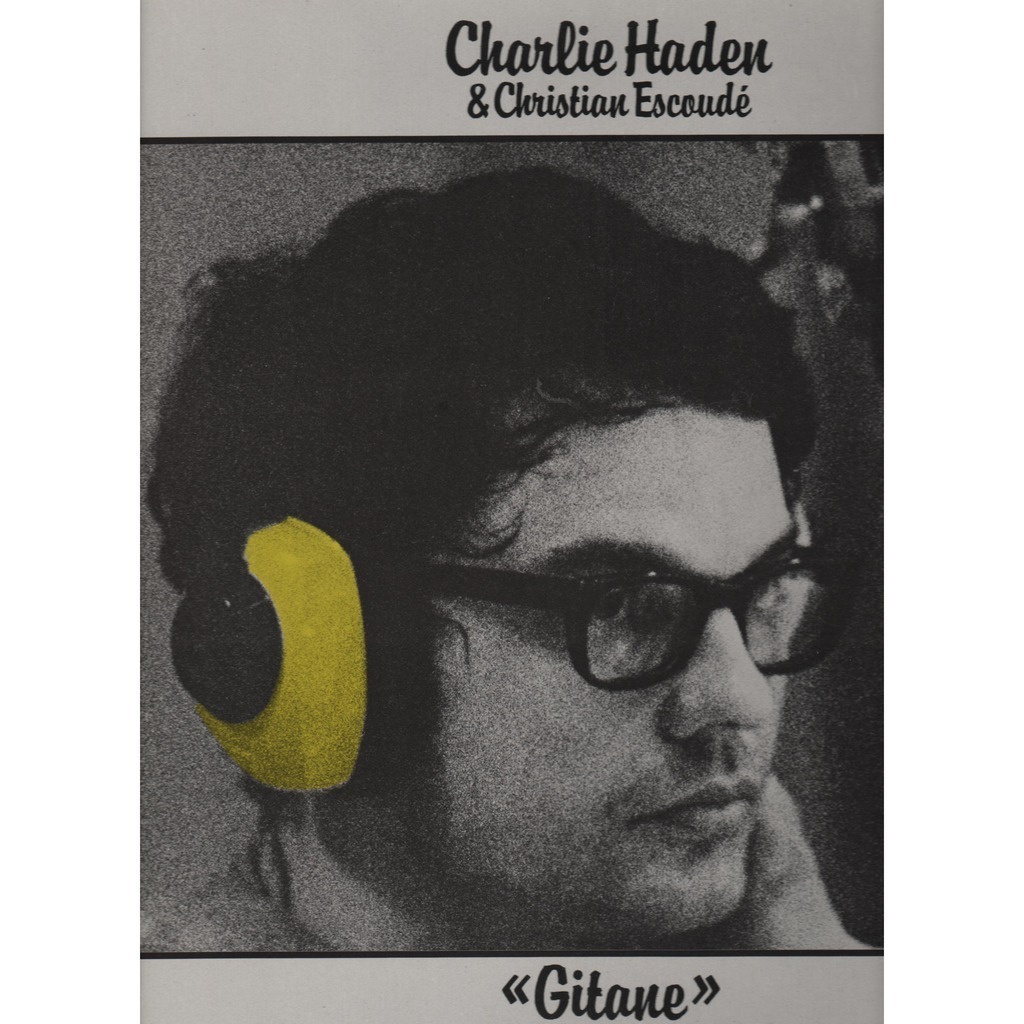

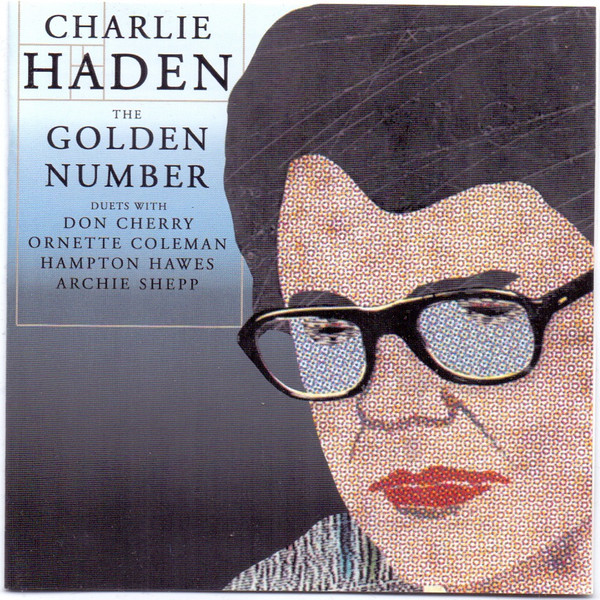

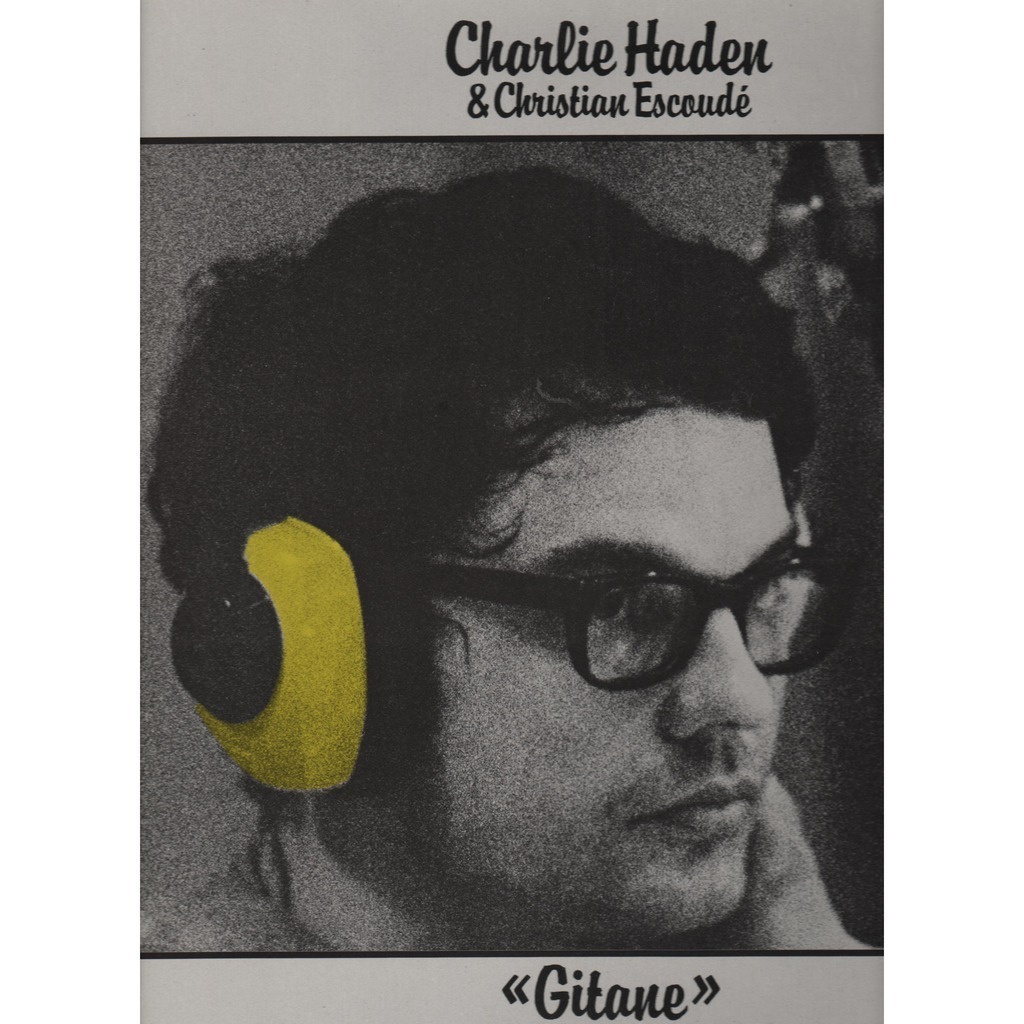

Charlie Hadenが4人のミュージシャンとDuo演奏を行なった作品です。Duo形態で彼は色々なミュージシャンとのレコーディングを残しており本作もその一つ、直近では同76年Hampton Hawesと「As Long as There’s Music」、翌77年本作の続編とも言うべき「The Golden Number」ではDon Cherry, Archie Shepp, Hampton Hawes, Ornette Colemanたちと、そしてOrnette Colemanと全編サシで「Soapsuds, Soapsuds」、78年Christian Escudeと「Gitane」。以降も多くのDuo作品を手掛けていますが、いずれも大変高い音楽性を湛えています。

もう1枚紹介したい作品が81年録音Denny ZeitlinとのDuo「Time Remembers One Time One」(ECM)、San Francisco, Keystone Kornerでのライブレコーディングを収録したアルバムです。二人の音楽性が結実した演奏で、選曲にも工夫がなされています。ユニークなHadenオリジナルChairman Mao(毛沢東主席)、OrnetteのBird Food、Zeitlin作の表題曲、Ellen Davidの再演、アレンジされもはや別曲のCole Porter作Love for SaleやJohn ColtraneのオリジナルSatelliteとHow High the Moon(Satelliteの原曲です!)のメドレー、ボサノヴァの名曲Luiz Eca作The Dolphinなど、ライブ録音ではありますがアルバムリリースを考えて演奏をコンパクトに纏めており、両者のカラーがバランス良く凝縮しています。

Duo活動だけではなくHadenはCarla Bleyと67年に結成した13人編成のラージ・アンサンブル・バンド、Liberation Music Orchestra(LMO)も並行して活動を続けていました。対極に位置する編成を組織していたわけです。大は小を兼ねる、ならぬ小は大を兼ねる、サポートの達人であるHadenは大きな編成でも遺憾なく自身の音楽性を発揮しました。

70年作品「Liberation Music Orchestra」は参加メンバーGato Barbieri, Dewey Redman, Don Cherry, Roswell Ruddらの素晴らしくも個性的な演奏から、豊かなアンサンブルとインプロヴィゼーションを聴く事が出来、ユーモアに富みサウンドも充実したBleyのアレンジ、楽曲がとても魅力的です。

同時に反戦、反骨精神を躊躇することなく掲げ、スペイン内乱、キューバ革命のErnesto Guevara、戦争孤児やベトナム戦争をテーマに、組曲風にも仕上げています。ジャケットのセンスも秀逸、メンバー全員が並ぶなかBleyとHadenがバンド名を記した旗を両脇で支えています。

2005年の同バンド作品「 Not in Our Name」のジャケットはLMOのデザインを踏襲しています。

こちらではBleyとHadenの立ち位置が入れ替わっているのにどこか可笑しみを感じ、そして背の高いメンバーが加わったために旗の高さも20cmは上がり、背景のブルーも合わさって成長と開放感を感じます(笑)。

LMOはHadenの逝去まで40年以上の長きに渡り継続され、作品を計6枚リリースしました。11年のライブ録音2曲とHaden死後のトリビュートとしてBleyのオリジナルが3曲追加された(ベーシストは適任であるSteve Swallowが代役を務めました!)「Life/Time」がラスト作です。

Hadenのベースプレイはユニークな経歴に由来する独自なスタイルを聴かせます。

37年8月米国中部Iowa州で生まれ、家族全員がミュージシャンという環境、カントリーミュージックやフォークソングを演奏していたそうで、2歳の時にラジオのショーに家族で出演、ボーカリストとしてデビューしたそうです。15歳の時にポリオを発症するまで家族と共に歌い続けました。

08年にはHaden永年の夢であった彼の妻や4人の子供たち、親しい友人ミュージシャンRosanne Cash, Elvis Costello, Bruce Hornsby, Pat Methenyらとカントリー・ウエスタンを演奏したアルバム「Rambling Boy」を発表、楽しげに演奏している雰囲気が手に取るように伝わります。ここではメンバーを統率するリーダーシップに加え、家長たる威厳と愛情を感じます。

またOrnetteのバンドやKeithと演奏している時と全く異なり、コードの1度と5度しか弾いていないのですが(汗)、絶妙なビート感と音の立ち上がり、いつもの深い音色、彼のルーツはこれに違いないと実感しました!

14歳でCharlie ParkerやStan Kentonのコンサートに触れ、ジャズに興味を持つようになり、後にポリオの症状を克服してからベースを独学で演奏し始め、ハーモニーやコードをBachの作品から学びました。

Los Angelesで本格的に音楽を学ぶべく、その費用を貯めるためにMissouri州にあるテレビ局のハウス・ベーシストとして演奏していた経歴は、彼の早熟ぶり物語ります。

20歳の時にLAに居を移し、Hampton Hawesを尋ねRed MitchellやPaul Bleyと親交を持ち、Art Pepperとも共演、かの名ベーシストScott LaFaroとはアパートの部屋をシェアしていたそうです。Ornetteの60年録音作品「Free Jazz」はLaFaroとのツーベースでの演奏を収録した、奇跡の名演奏です。

様々なミュージシャンと交流できたのは演奏能力はもちろん、彼のフレンドリーな性格からでしょうが、Ornette Colemanとは音楽の方法論やコンセプトに合致するものを見出し、運命的な出会いを感じていたようです。

59年にOrnetteの代表作「The Shape of Jazz to Come」のレコーディングに参加します。Hadenのプレイは幼い頃から経験したカントリーやフォーク・ミュージックに影響されたスタイルとTexasブルースの要素、そしてOrnetteのMicrotonalと言われる音楽的方法論とが合わさり、初期の段階からオリジナリティを獲得していました。

その後Ornetteのカルテットと共にNew Yorkに移り、ジャズクラブFive Spotでの6週間に渡る演奏の中で即興演奏時に新たな方法論を見出しました。

Haden曰く「我々の初めの頃の演奏は即興演奏時に曲のパターンの類を追い求めていたけれど、OrnetteがNew Yorkに移るなり曲のパターンを演奏しなくなった。曲のブリッジやインタールードの類もだ。言ってみれば耳だけを頼りに演奏すると言うことで、それからは徹底的に彼について行くように心がけ、彼がその瞬間、瞬間に感じた事で発生した新たなコードの構造、提示するコードチェンジを追うように、とにかく努めようとしたんだ」。

60年にドラッグ問題でOrnetteのバンドを離れ、自らの意思で薬物リハビリテーションプログラム施設Synanon(Joe Pass, Art Pepper, Chet Bakerたちも入所しました)で63年まで治療を受け、その後社会復帰を果たします。施設で出会った女性Ellen Davidと後に結婚しました。

64年に音楽活動を再開しJohn Handy, Denny Zeitlin, Archie Shepp, Attila Zollar, Thad Jones/Mel Lewisたちとプレイし、67年にOrnetteのグループに返り咲きます。バンドは70年代初頭までアクティヴに活動しており、HadenはOrnetteの複雑なアドリブ・ラインの転調に実に器用に対応することが出来るとベーシストと、評判が立つほどでした。

ベース奏者は基本的にコードのルート音を強拍(1, 3拍)に演奏し、コード感の基音を提示する役割を担います。

サックスを擁したカルテットであればその上にピアノのコード音が成り立ち、サックスが奏でるラインがコード感というデコレーションを纒い音楽が成立しますが、HadenのベースはOrnetteとの長年の共演で培われたアプローチから、演奏者が想定するサウンドやコード進行、構造に対して即座に反応し、瞬時に寄り添い、都度に的確な音をプレイします。

時にはコードのルート音を演奏せずにそのコードのサウンドとはかけ離れた音を弾きますが、ソロイストやバッキングのサウンドとの関係から、興味深いテンション感を伴って〜ジャズの醍醐味のひとつです〜音楽的に成立するのです。

他のベーシストと演奏を聴き比べてみてください。誰よりも深淵な音色、スピード感が半端ない音の立ち上がりとon topさはもちろん、決してリック(指癖)やパターンではない常にスポンテニアスでクリエイティヴな音使い。ベースと言う楽器を鳴らす、操るテクニックに関しては常にマエストロぶりも発揮しますが、共演者に触発された際の瞬発力、独自のラインを構築するセンスで右に出るものは存在しません。一般的なベーシストとは全く異なる演奏を聴かせているのです。

DuoはHadenにとって、彼の個性である「相方のアプローチを瞬発力を伴って引き立てる」を、最も的確に表現できるシチュエーションなのです。

それでは収録曲の演奏に触れて行きましょう。1曲目のDuo相手はKeith Jarrett。Keithとは彼のトリオで67年「Life Between the Exit Signs」からの共演歴になり、ドラマーにはPaul Motianを迎えたKeith Jarrett Trioとしての演奏のほか、Dewey Redmanを迎えたいわゆるAmerican Quartetとしても名作を数多くリリースしています。Quartet作品では「Treasure Island」を挙げたいと思います。

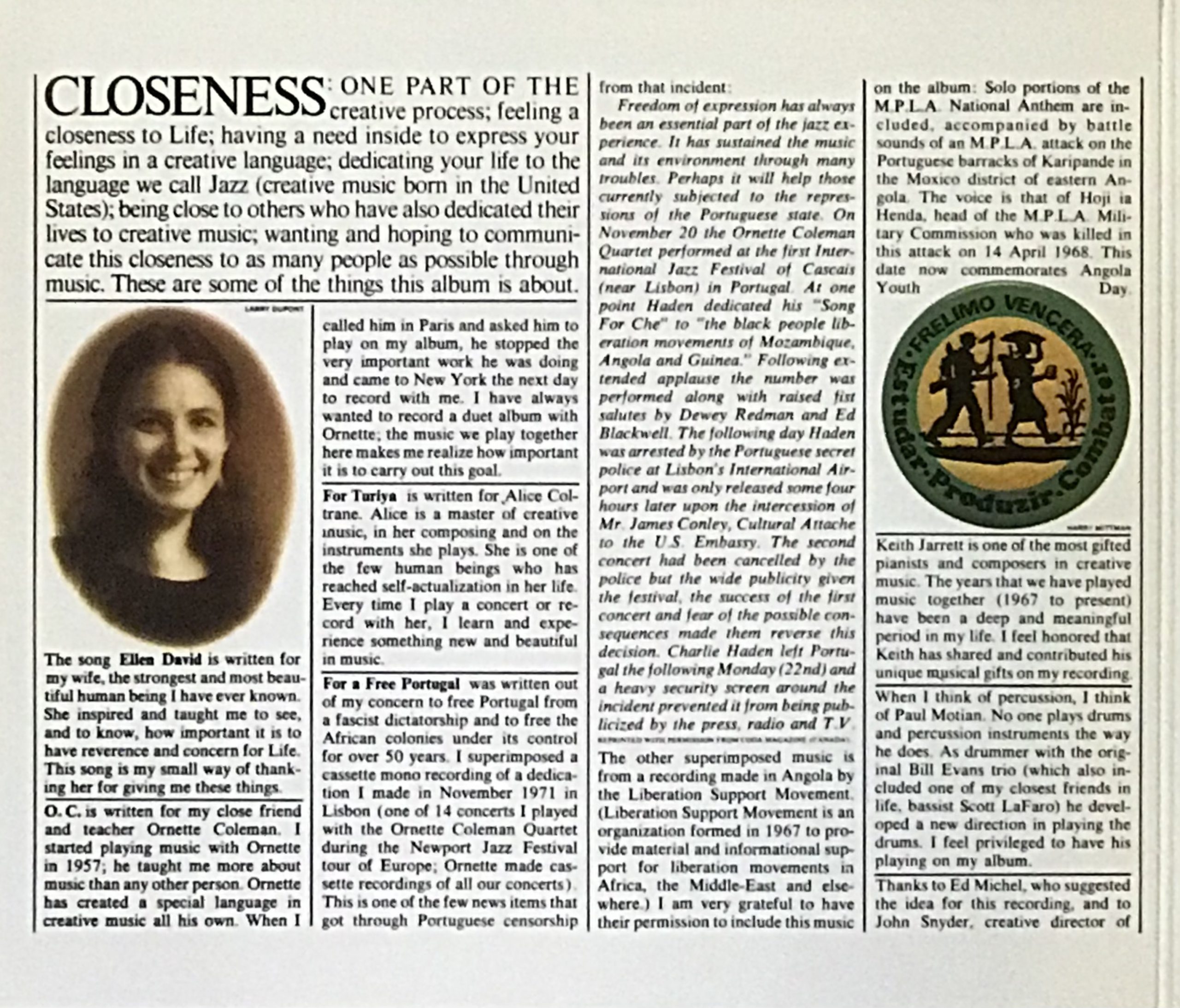

演奏曲はHadenの代表ナンバーEllen David、前述のSynanonで出会い、奥様となった女性に捧げたナンバー。

美しいメロディとドラマチックな構成を有すコード進行、Keithのピアノが実に叙情的に歌い上げます。

Haden自身も作曲したときにKeith以外にこの曲を弾きこなせるピアニストは存在しないと思ったそうです。

イントロはベースのトレモロから始まり、良く伸びる太くふくよかな音色で奏で、ムードを高めます。ベース自体の音色は多少ピックアップ音が混じりますが、生音の迫力を聴かせています。

聞くところによると彼の使用コントラバスは大変歴史的価値のあるヴィンテージ楽器、移動のことを考えると容易くツアーには持って行くことが難しいそうです。

弘法筆を選ばずではありますが、やはり良い楽器はそれなりの音がするのです。

Keithの力強く、しかしリリカルなピアノタッチから繰り出されるライン、コード、リズムはジャズピアニスト史上最高峰に位置するクオリティ、デュエットで対等に共演出来るのはHadenを置いて他には考えられません。

作曲者自身であるので、曲の解釈をどのようにするかは全権委任されて然るべきですが、それにしてもKeithの演奏するメロディやラインに対処していくアプローチは小気味良いまでに自由奔放です!

Keithを主体としてHadenがどのような音を繰り出しているのか、Keithのフレージングとの関連性、リズム的なアプローチを体感しつつ両者の絡み具合を認識する、また放置し出しゃばらずにKeithの成り行きを見守る部分の必然性(なぜ弾かないのか、どうして抑制しているのか)を考えてみる、などなど演奏の中により入り込み、音が耳に飛び込むのに身を任せるだけでなく、より一歩演奏に入り込んでプレイを聴くことをお勧めします。

TVのバラエティやお笑い番組は見ていて殆ど間違いなく楽しく笑わせて貰えます。そのように構成、プログラムされているから当然ですが、でも視聴後何も残りません。慣れとは恐ろしいもので「何をあんなに笑っていたのだろう?」とさえ考える事も無くなるのは、全てが受動であるからです。

Jazzにもそれらに近いテイストを持つものもありますが、少なくともHadenとKeithの音楽は真逆の位置にあります。自ら音楽に入っていかない限り彼らの真髄を体感する事は出来ません。

ベースソロが始まりHadenはメロディの断片を演奏します。Keithはまるで輪唱のように同じメロディをプレイ、Hadenはそれに対応するべく再びメロディの断片を弾き始めます。互いにメロディの応酬を行いますが、その間に聴かれるHadenのアドリブライン、繰り出すフレーズの崇高さ、Keithのフィルインの相応しさ、美しさには鳥肌が立つほどです!

Ellen David

2曲目は盟友Ornette ColemanとのDuo、曲のタイトルも彼のイニシャルからO. C.です!HadenのナンバーですがまるでOrnetteが書くオリジナルの如きメロディライン、雰囲気、HadenがOrnetteの作風をイメージして作曲したのでしょうか。印象的なテーマ後、アップテンポのスイングでカンバセーションが開始されます。

Ornetteの吹くラインは独創的、Ornette節も感じさせますが、何より常にクリエイティヴにフレッシュなラインを構築している事に驚かされます。決して指癖の類の手なりではなく、毎回違ったアプローチで対応しているのです。

何かのインタビューでOrnetteは「Charlie Parkerはコード進行に対する横の流れを重んじて演奏しているけれど、僕の演奏はコードに対するフレーズだ」と言うような趣旨の発言だったと記憶していますが、彼にとって自身の吹くアプローチがフレーズという捉え方は驚き以外ありません。僕自身のフレーズの概念が揺らぐほどです。Parkerの演奏こそがまさしくフレーズによるアプローチと捉えていました。

Parkerスタイルの継承者Sonny Stittは全てがフレーズによるアドリブ、膨大なフレーズをストックし順列組み合わせの巧みさを活かして流暢な演奏を聴かせます。Parkerはフレーズの組み合わせも素晴らしいですが、スポンテニアスなアプローチも随所に聴かれるフレキシブルな方法論ではあります。これらを踏まえるとOrnetteのフレーズとは、解釈の全く異なる次元に存在しています。ジャズ界の革命児と呼ばれる所以でしょう。

Hadenの猛烈なスピード感を伴った独創的ラインの上で、これまた異次元から発せられたかのような「フレーズ」をOrnetteが奏でます。常に一触即発、Ornetteが主体ではありますが互いを良く聴き合い、Ornetteの音楽性を100%信頼し尊敬するHadenならではの追従アプローチ、転調したキーに確実に合わせています。翻ってみればOrnetteもHadenに対し全く同様です。

ひとしきりの会話後Hadenのソロ、アルトソロの余韻をしっかり残しながら、テーマの断片も交えつつ深い世界を語ります。

突然アルトが切り込み第二楽章がスタートします。暫しHadenはファスト・スイングを提示しますがOrnetteは朗々と吹き、先ほどとは異なったアプローチを模索しているようです。Hadenは様々に仕掛けますがテンポ的にはもう少し遅いスイングをイメージしているようで、Ornetteは動かざること岩の如し。アルトのアッチェルランドやリタルダンド、ルパートに合わせる、フレーズに呼応したり、これらの様は長年の共演歴の成せる技以外の何者でもありません。そしてほど良きところでテーマを吹き始めます。

ごく初期の「The Shape of Jazz to Come」の時とは全く異なる次元での深遠な世界、この演奏は本作の価値を全く高めました。

Ornette Coleman

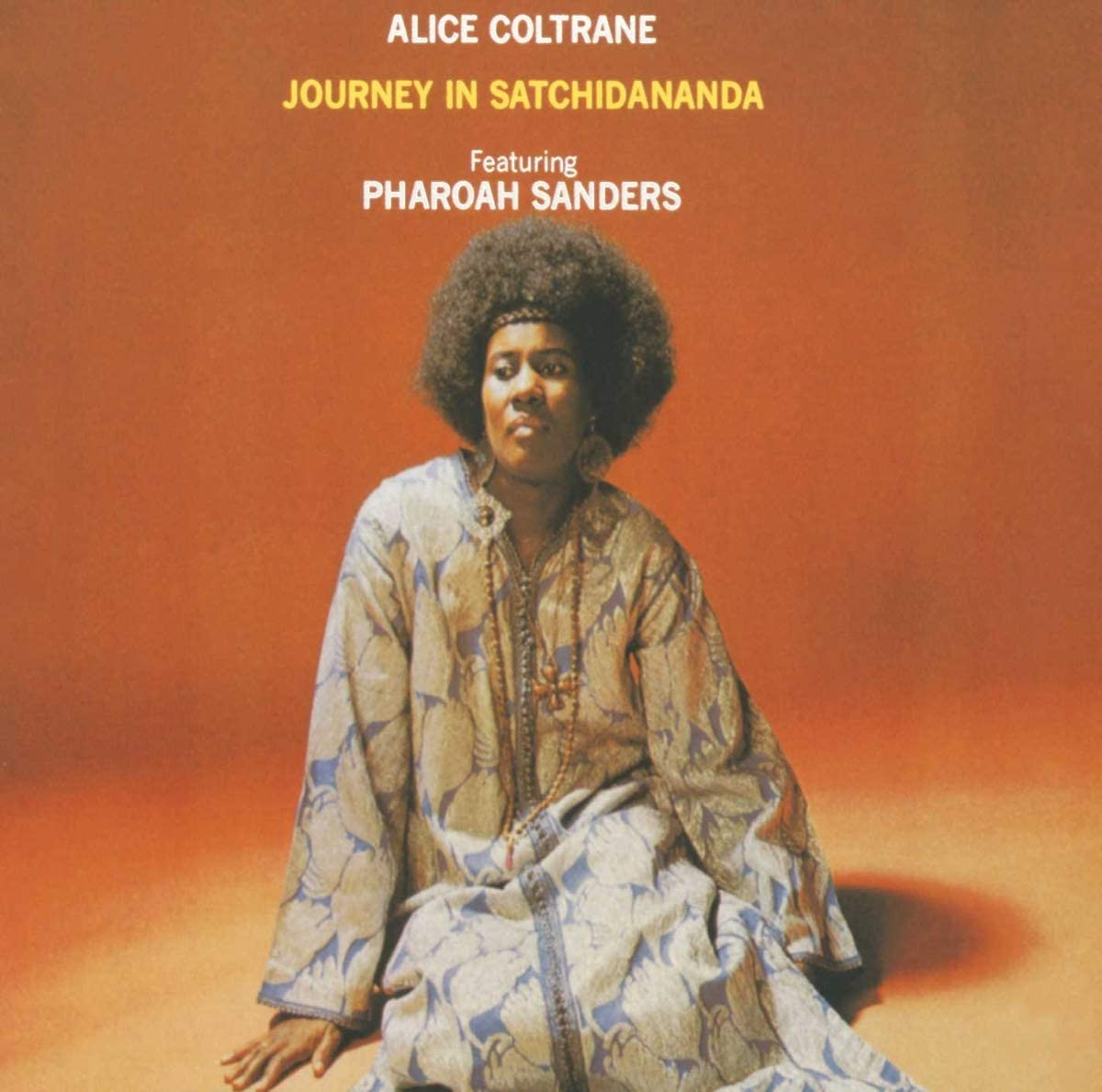

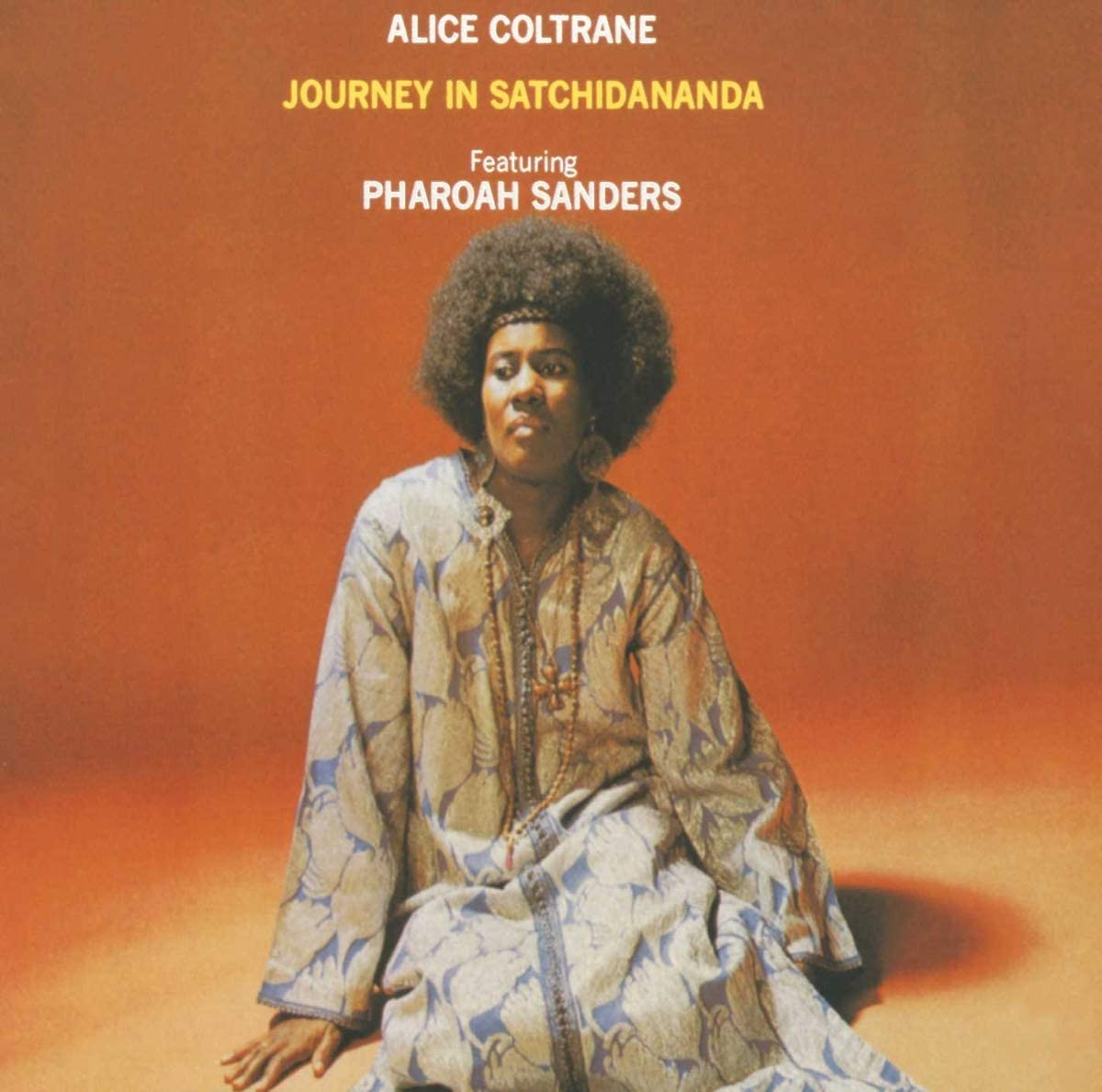

3曲目はAlice Coltrane、彼女はピアノ奏者ですがここではハープを用いてのDuo、タイトルFor Turiyaとは彼女のサンスクリット語名Turiyasangitanandaに由来します。

Hadenが彼女のアルバムに参加したのは70年録音「Journey in Satchidananda」収録Isis and Osiris、New YorkにあったThe Village Gateでのライブ録音になります。

Aliceのハープ演奏に感銘を受けたHadenが彼女に捧げて曲を書きました。

とは言ったもののメロディを弾くのはHaden、Aliceは主にバッキング担当、テーマ後、Hadenの壮大なソロが聴かれます。Aliceは小さめの音量でバッキングを入れますが、そもそもハープの音色自体が効果音的なので、ジャズ演奏で用いられることはあまりなく、難しい楽器のチョイスです。Hadenひとしきり語ったところでルート音を決め、ハープソロへ。ラインを紡ぐように弾き、スペーシーな演奏を展開しますが、ハープのうねるような音階のラインは大海原を泳ぐイルカのようで、水中で回転したり時たま水上に顔を出したり、二人は気持ち良さそうに演奏を繰り広げます。

4曲目For a Free Portugalは盟友Paul MotianとのDuo、Motianはパーカッションで参加します。しかしこれは演奏というよりもメッセージ、しかも政治的なものとして収録されています。

曲の冒頭に聴かれるアナウンスメントは聴衆に対するHaden自身のスピーチ「この曲をモザンビーク、ギニア、アンゴラの黒人民族解放戦運動に捧げます」。

Ornetteが録音していたテープから起こされたものですが、71年Portugal Cascadeで行われたインターナショナル・ジャズ・フェスティバルにHadenはOrnetteのカルテットで出演します。

その時にLMOで演奏していた自身のオリジナルSong for Che(Guevara)を演奏し、Dewey Redman, Ed Blackwellたちと反戦のために抗議姿勢を示したのです。

演奏の途中にはオーバーダブされたアンゴラ解放人民運動のテーマ曲と、68年人民運動軍がPortugal軍と交戦した際の銃声も聞くことができます。

Portugalはかつてアフリカから奴隷要員を南北アメリカ大陸に輸出していた最大国であり、アフリカ大陸植民地化を率先して行いました。

Hadenの挙げた3つの国はかつてのPortugalの植民地で、50年代以降激化するアフリカ大陸の黒人開放と共和国独立にPortugalは大変ナーバスになっていました。

当然の成り行きといえば違いないのですが、翌日HadenはLisbon空港でPortugal秘密警察に逮捕されます。しかし4時間後に米国大使館の猛烈な抗議で即釈放となりました。

この出来事が動機となり、この演奏が生まれたのです。本演奏は70年代初頭の時代のなせる技ですが、反戦運動家Hadenならではのテイク、曲自体はスパニッシュ調のムードを8分の6拍子で演奏しています。

2021.07.10 Sat

今回はアルトサックス奏者Ornette Colemanの1961年作品「Free Jazz: A Collective Improvisation」を取り上げたいと思います。

Recorded: 21 December, 1960 at A&R Studios New York City

Label: Atlantic

Producer: Nesuhi Ertegun

Left channel: as)Ornette Coleman pocket tp)Don Cherry b)Scott LaFaro ds)Billy Higgins

Right channel: b-cl)Eric Dolphy tp)Freddie Hubbard b)Charlie Haden ds)Ed Blackwell

1)Free Jazz 2)First Take

ジャズ界数ある問題作の中で、最も存在感のあるアルバムの一枚が本作「Free Jazz」と思っています。

Jazzという言葉の定義は実に広範にしてしかも曖昧ですが、Ornetteは大胆にもここにFreeと形容し、これ以上は考えられない適任のメンバーを集め、相応しい内容の独自の演奏フォームを考案し、やり遂げてしまった異端と革新性を高く評価しています。

明確なヴィジョン、それをとことん貫き通す強靱な意思、精神力。

揶揄されたり誹謗中傷とは切っても切り離せない状況下で、とことん信念を持って表現し続ける男の美学。

米国内には天才が数多く出現していますが、彼も間違いなくその中のひとりです。そして私が心から尊敬するミュージシャンのひとりでもあります。

Ornette Coleman

米国50年代末の出来事です。Modern Jazz黄金期の終焉と共に仕事を求め欧州に拠点を移す第一線のハードバップ・ミュージシャンたち移住組、何とか母国での活動をベースにするべく演奏スタイルを状況に柔軟に則した適応組、Charlie Parkerが唱えたJazzスタイルは60年代以降も継続されますが彼の登場から10数年を経て米国の社会情勢、音楽環境が変化し、プレイヤーにも変革が求められていました。

Lennie Tristano, Thelonious Monkらに端を発する、Jazzの様式に根ざしつつも枠から抜けようとするミュージシャンたちが50年代現れ始めました。Cecil Taylorもその一人ですが彼はクラシック・ピアノや作曲、編曲、和声学を学び、欧州近代クラシック〜Bartok、現代音楽〜Stockhausenに親しんだ楽理派、60年代以降はOrnetteと共にシーンのけん引役を担いました。

そのOrnetteはほとんど独学で14歳の時にサックスを始めました。40年代はテナーサックス奏者としてもローカルのR&Bや bebopバンドで演奏活動を行い、当初は貧しかった家族を養うことが目的でしたが次第に音楽的な目標を見出し、アルトサックスではCharlie Parkerからの影響を受け、テナー奏者としてはIllinois JacquetやBig Jay McNeelyばりのホンカー・テナーを吹いていたそうです。彼の演奏からは確かにホンカーの影を感じる事が出来ますし、後年の作品77年「Dancing in Your Head」に於けるFunkのリズムのルーツを感じることが出来ます。

周囲の仲間の発言によれば47年頃には彼自身の音を見つけ、49年には既にコードの置き換えについて研究を始め、「どうしてこれはこうじゃなければならないんだ?」のような質問をして来たそうです。一聴彼のプレイはハーモニー感やコード感とは掛け離れているようですが、彼なりのサウンドが確実に鳴っているのでしょう。

あごひげを長く伸ばし、長髪で痩せっぽちの独特な風貌は黒人ミュージシャンらしからぬもの、「イエス・キリストを彷彿とさせるイメージ」で、しかも菜食主義者、真夏でもコートを着込むおかしなファッション、人種差別主義の警官たちや異端を良しとしない輩から随分と攻撃を受けました。

49年Louisiana州Baton Rougeで演奏後に襲われ、楽器を破壊された逸話が残っています。その頃から型にハマらない後年のスタイルで演奏していたそうなので、彼の演奏を良く思わない黒人に暴力をふるわれ、テナーを取り上げられ投げ捨てられたそうです。この後アルトサックスに転向することになります。

ひたすら異端の演奏に没頭し、生活のために音楽を演奏しているにも関わらず、例えばダンスミュージックを演奏中にも閃いた自分のアイデアを優先させるのでバンドを解雇させられました。彼の信念である「Freedom」を実践する方法を見つけようと、自身を受け入れてくれそうな所に行っては意に反し冷たい仕打ちを受けました。黒人で髪の毛が長かったという理由だけで留置所に入れられた事もあります。

自分のやりたくない事はやらず、ミュージシャンから自身の音楽を否定され続け孤独でしたが、それでも数少ない崇拝者は存在し、次第に彼の音楽に共感するプレーヤーも見つかり始めました。トランペット奏者Don Cherry、デビュー作からOrnetteの相棒、もう一つのヴォイスとして長きに渡り活動を共にする盟友ですが、当初Ornetteは気がふれていると本気で考えていたそうです。ドラマーBilly Higgins, Ed Blackwell、ベーシストCharlie HadenはOrnetteとの出会いを運命的なものと感じていました。

58年に転機が訪れます。西海岸Los Angelsの名門レーベルContemporaryにベーシストRed Mitchellの口利きがあり、Ornetteが作曲したナンバーをレーベルに売却しに行くことになりました。当時の彼は音楽の仕事がなく気も滅入っていて、母親に電報を打ち故郷へ帰るためのバスの切符を送ってくれるように頼み、切符が届いたまさにその日、レーベルオーナーLester Koenigから連絡がありました。取るものも取り敢えずDon Cherryと二人でComtemporaryスタジオに赴き、Koenigに自己紹介をしました。

後にKoenigが語っていますが、彼をピアノの前に連れて行き自分の曲を弾いて見るように言うと、Ornetteはピアノを弾けないと答え、「ピアノが弾けないのならどのようにして君の作った曲を私に聴かせるんだい?」と尋ねると彼は白いプラスチック製のアルトサックスをケースから取り出してCherryを伴って曲を吹き始めました。

Koenigは彼の曲を気に入り7曲、1曲につき25ドルで買い取りました。さらに彼らの個性的なプレイに興味を持ったKoenigはOrnetteにレコーディングをしてみないかと持ちかけたのです。

Contemporaryレーベルはリリースされたアルバムのカラーから、どちらかと言えば保守的な傾向にあるレコード会社とイメージしていましたが、Koenigは調性音楽を脱し、無調に突入し12音技法を創始したことで知られるオーストリアの作曲家Schonbergの古くからの友人であり、本人もレコード会社を経営する前は2度アカデミー賞を受賞した映画プロデューサーであり、Hollywoodの「共産主義シンパの追放」に反対しブラックリストに載せられるほどのアクティヴな知識人でした。Ornetteは彼にとって全く相応しいレコード会社に作品を持ち込んだのです。

Koenigはレーベルお抱えのミュージシャンを起用してレコーディングをしたかった模様ですが、彼らには楽譜が読めてもOrnetteの曲をどのように演奏して良いかまでの理解は難しいだろうとして(いわゆるスタジオ・ミュージシャンですね)、Ornetteのバンド〜Don Cherry, Billy Higgins, Walter Norris, Don Payneのクインテットでレコーディングに臨みました。

演奏曲は全てOrnetteが50年〜53年の間に書いたスタンダード形式の9曲を、58年2月から3月の間3回にかけて録音しました。

ハードバップの匂いを感じさせる、しかし独創的なオリジナルの数々をリズムセクションは軽快に伴奏し、フロント二人、特にOrnetteはその個性を十分に表現しCherryもいつもの彼らしい淡々とした前衛性を聴かせています。Ornetteのソロ・アプローチが際立てば際立つほど、他者との溝を感じさせる原因の一つにピアノのバッキングがあります。テーマのメロディには間違いなくコード感が存在し、その時にはバッキングは相応しいものとして聴こえますが、Ornetteのソロ・アプローチには元のコード進行と全く別なサウンドが鳴っており、ピアノのヴォイシングはアルトのラインに対し明らかにサウンドせず、むしろ邪魔をしています。第2作目からピアノレス編成になるのは自明の理だったのです。

Ornetteは「Something Else!!!!」でセンセーショナルなデビューを飾りましたが、アルバムの売れ行きはさほどでもなく、プロデューサーKoenigは当初の考え方の通り、次作でレーベルが抱える売れっ子の二人Shelly Manne, Red Mitchellと共演させることにしましたが、Ornetteの音楽には不要であるピアニストを排除したカルテット編成となり、彼の音楽表現はかなり核心に近づきました。

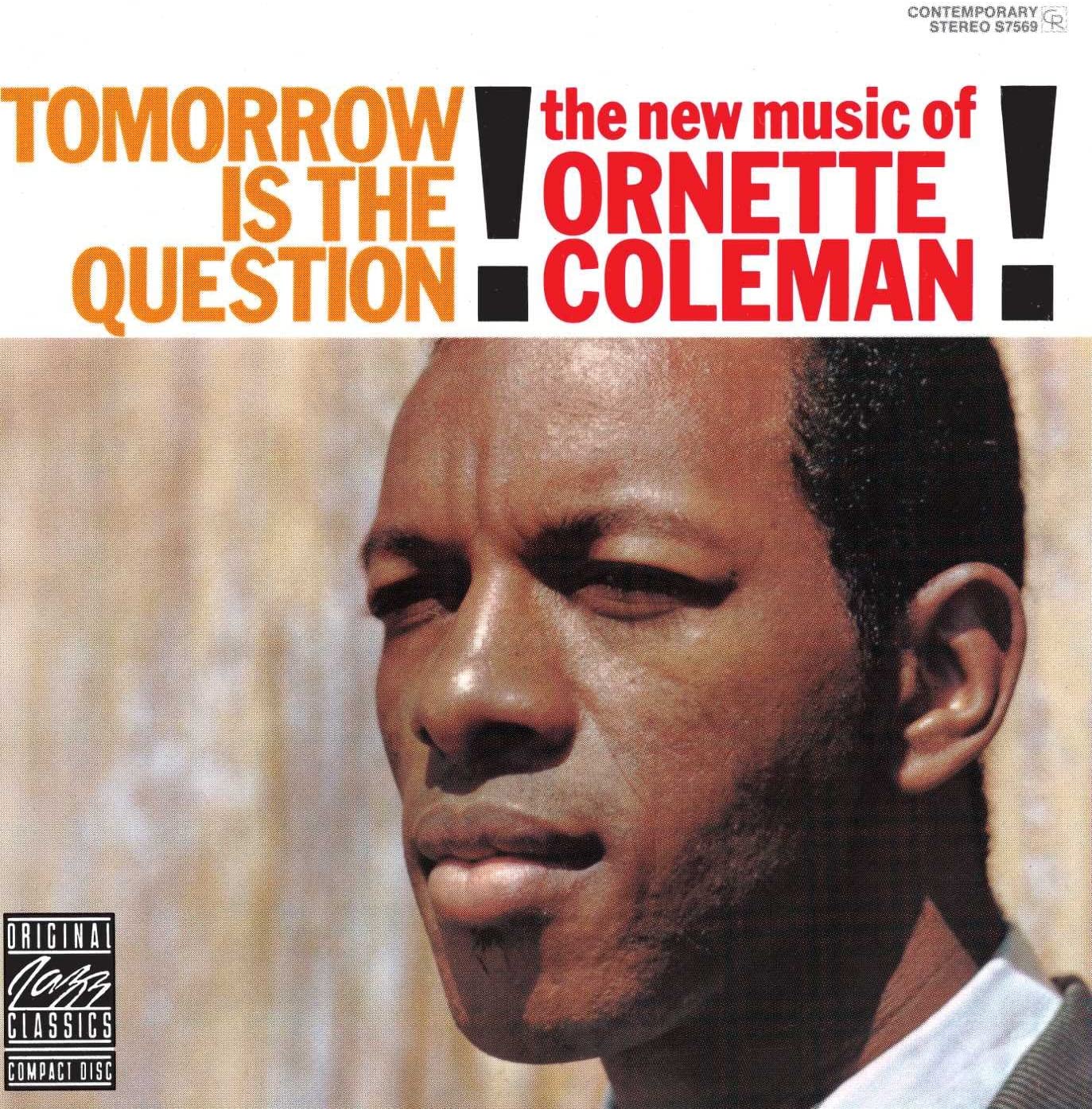

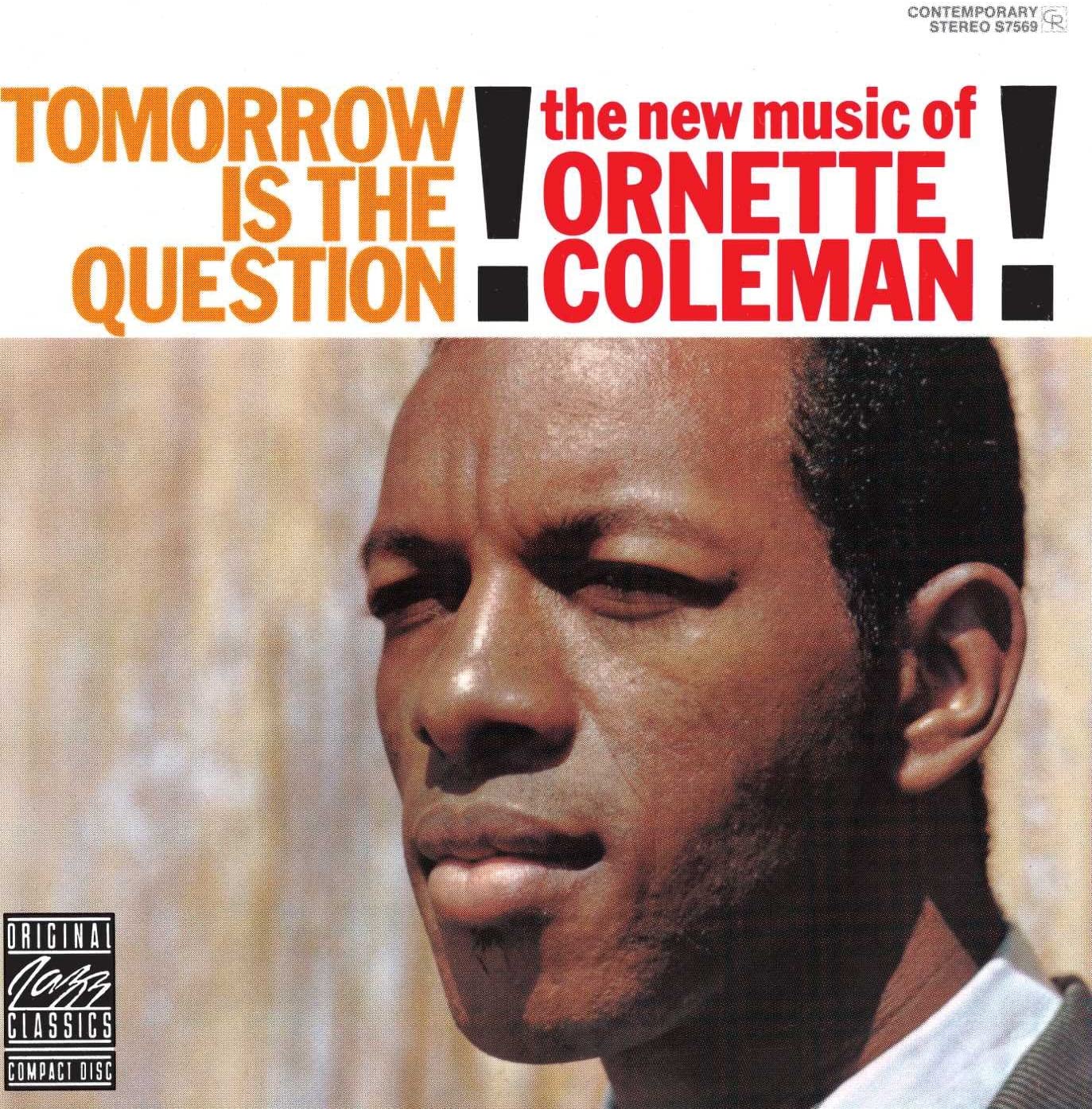

第2作目「Tomorrow Is the Question」は59年1月から3月にかけて9曲録音されました。楽曲は前作とは一掃された革新性を持ち、フロント二人のプレイは更なる煌びやかさを放っています。

何と言ってもOrnetteのアルトサックスの鳴り方が素晴らしい!太くダークで実に様々な倍音が含まれ、アルトサックスらしい響きを聴かせつつ同時に、全く異なる人の叫び声や動物の鳴き声と思しきトーン、ひとつの音色にこれだけ複雑に色々な成分を同居させる事が出来たアルト奏者はかつて存在せず、誰にも似ていない真のオリジナリティを感じさせるサウンドです。前作からほぼ1年が経過し、楽器の習得度合いが格段に向上した結果です。前作同様使われている白いプラスチック製の楽器は英国製Grafton、彼のサウンドを決定付ける大変ユニークな楽器です。本人曰く金属製のサックスよりも澄んだ音が出て、今ではプラスチック製以外吹く気がしないけれど、自分のような吹き方だとせいぜい1年しか保たないので、壊れたら英国から取り寄せている。

ある音を出すとその息の形まで見える気がするが、金属製ではそれがない。金属の管の中では息が消えてしまうからだ。プラスチックの管の中はまるで真空のようだ、とも発言しています。

安価な楽器、白いプラスチック製であるため、見た目からおもちゃのようで、彼の特異なプレイスタイルも加わり奇異な印象を与えますが、本人が出したい音を確実に出せる、やりたい音楽に真摯に立ち向かえる重要なツールでした。楽器選びからして超個性的だったのです。

Charlie Parkerが53年Canada, TorontoのMassey Hallに於けるコンサートで使用したモデルと同じこのサックス、Ornetteはこれに4.5から5番のリードを付けたオープニングのかなり広い(番号、メーカー不明)マウスピースを使用していました。仲間のプレーヤーがOrnetteの楽器を試奏しましたが、ハードなセッティングのために全く音が出なかったそうです(汗)。

本作での飛翔には凄まじいものがあります。それに合わせたかのように状況はさらに良くなります。本作でのもう一人のベーシストPercy Heathが参加するバンドModern Jazz Quartet(MJQ)のリーダー、John LewisがOrnetteの演奏を気に入り、Cherryと共にSan FranciscoでMJQとの共演が実現しました。MJQは素材としてクラシックのナンバーをJazz的に演奏することを信条とする保守的なスタイルのバンド、彼らとOrnetteのコラボレーションは実に意外な気がしますが、人間の相性には計り知れないところがあります。

LewisはOrnetteのことを自分達が所属するレーベルAtlanticのオーナーNesuhi Ertegunに紹介しました。ErtegunはかつてContemporaryレーベルに勤めていた事もあり、Koenigとは友人関係で信頼も厚かったので移籍は極めて穏便に行われました。ちなみにKoenigは「後年あれ以上我が社がOrnetteの面倒を見ることは不可能だった。Los Angelesには彼のバンドが仕事をする場がなかったからだ」と発言しています。またOrnetteは80年代初めまで作曲者印税をContemporaryから得ていましたが、会社は彼の印税を払うと常に赤字が出ていました(汗)。「Tomorrow Is the Question」レコーディングが行われてからわずか2ヶ月半後にErtegun自身がLAに向かい、Ornette第3作目にしてAtlantic第1作目、そして初期の傑作「The Shape of Jazz to Come」をレコーディングします。メンバーはOrnette, Cherry, Charlie Haden, Billy Higginsから成るJazz史に残る名バンド、Ornette Coleman New Quartet、その初レコーディングです!

前作とは異なり、Ornetteの音楽を十分に理解したリズムセクションとの共演は、アルバムから表出する芸術性に桁違いの真実味が加わりました。

冒頭1曲目はOrnetteの代表曲Lonely Woman、彼の伝記にこの名曲を作曲するきっかけが記載されているのでご紹介しましょ。その頃彼はデパートの在庫品係(ストックボーイ)として働いていました。ある日Ornetteがデパートの昼休みに街に出た時に次のような事がありました。”通りを歩いていると、画廊があった。そこのショーウインドウに、上流階級のとても裕福そうな白人女性の肖像画が飾ってあった。その人は目に涙を浮かべ、とても寂しそうな表情でそこに座っていた。誰もが望むものを、全て持っているかのようだった。私は、つぶやいた。「なんてすばらしいんだ。この絵から曲ができないだろうか」”音楽家が新たな創造を行う場合、強力な刺激が引き金になります。

曲のイメージ、演奏、2管編成のアンサンブル、ドラムスの倍テンポ、対するベースのハーフリズムのキープ感、Ornetteのアルトサックスの入魂プレイとその凄まじいまでの音色!名演奏の誕生です!2曲目Eventually、Hadenのベースが繰り出すon top感とスピード、深い音色、そして柔らかくともシャープさとビートと、一拍のたっぷりさが半端ないHigginsとが織りなす驚異的なビート感、スイング感、その上でのOrnetteの咆哮、馬のいななきにも聴こえるプレイは同業者として信じられない、あり得ないレベルでの表現法です!Cherryの演奏はOrnetteが表現しきれなかった部分を的確に補うべくの、アディショナルを聴くことができます。

MJQはOrnetteの楽曲も気に入っていました。このLonely Womanをレパートリーとして取り上げ、しかも表題曲として62年Atlanticからリリースしています。ちなみにOrnetteの演奏とは全く異なる、いかにもMJQらしいテイストでの演奏です。

そして同一メンバーで約5ヶ月後の10月に録音されたOrnette第4作目が「Change of the Century」です。

Ornetteの作曲センス、バンド・サウンドは数々のギグを重ねた結果に違いありませんが、前作からさらに格段の進歩を遂げています。

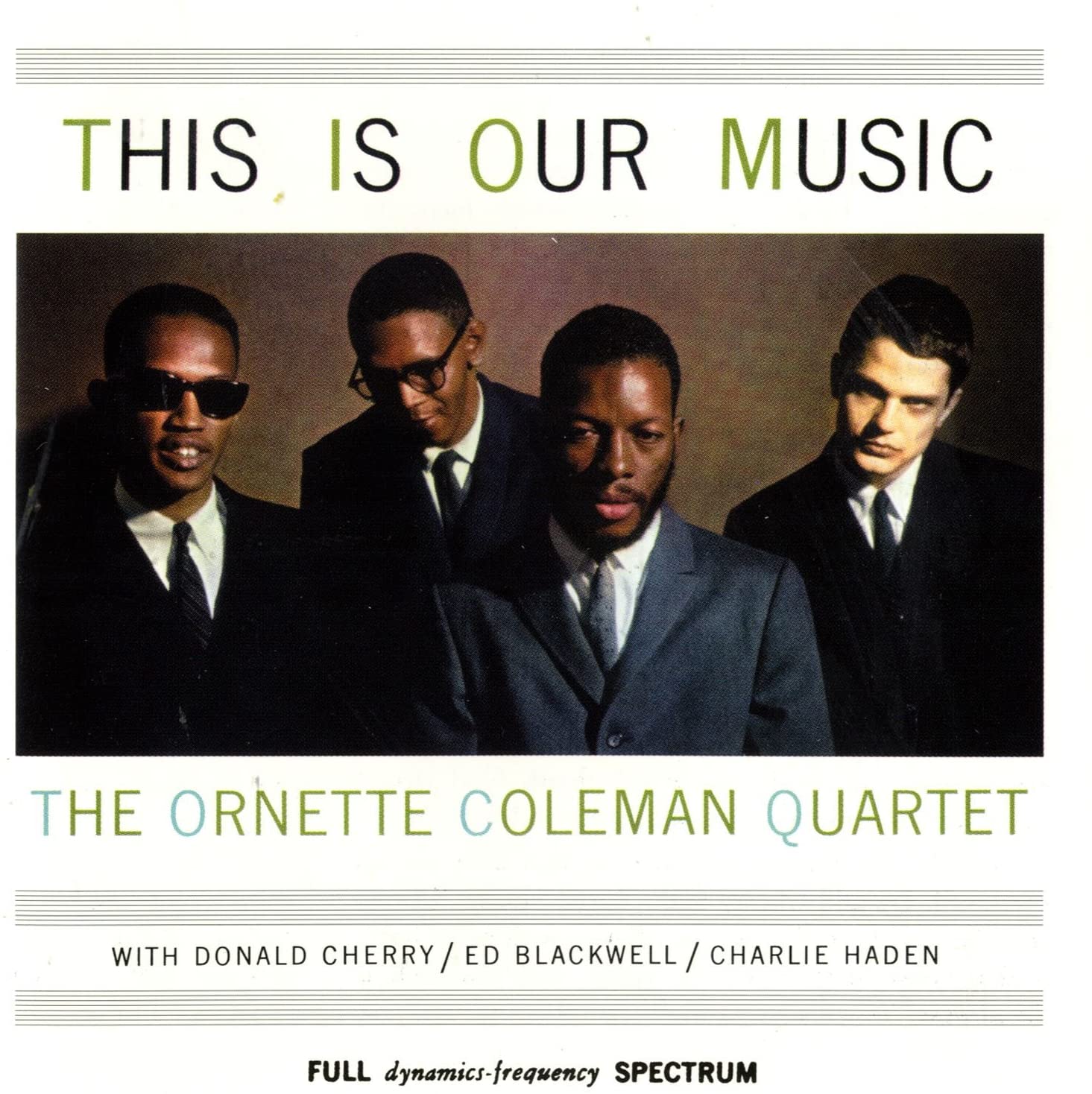

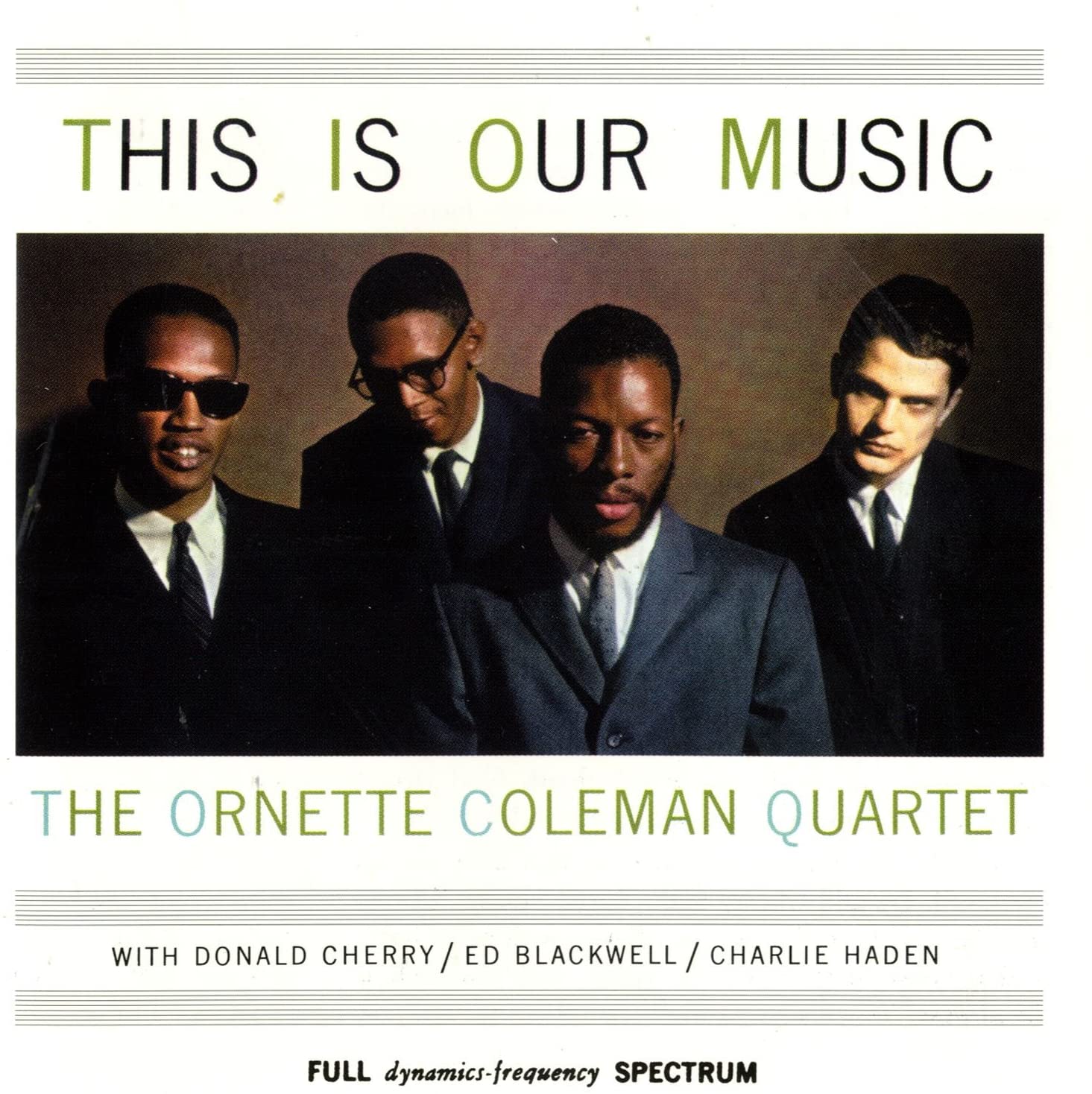

さらに翌60年7月、8月にドラマーをEd Blackwellに変えてレコーディングした作品が第5作目「This Is Our Music」です。

名曲Blues Connotation、Gershwinの名曲バラードEmbraceable Youを含む更なるOrnetteバンドの進化系の演奏が収録されています。

そして前作からわずか4ヶ月後、いよいよ世紀の傑作「Free Jazz」の登場です!

まず編成、構成からしてユニークです。ステレオ左チャンネルにOrnette, Cherry、そしてベースScott LaFaro、ドラムBilly Higginsの4人、右チャンネルにバスクラリネットEric Dolphy、トランペットFreddie Hubbard、ベースCharlie Haden、ドラムEd Blackwellの4人、彼らによるダブルカルテット!

ピアノレス・カルテット編成を4作続けて発表したOrnetteのこの時点での集大成、8人全員による集団即興演奏、発案者のOrnetteも凄いですが実現させたAtlantic Labelも大英断です!

Eric Dolphy

60年12月21日8人はNew YorkのA&Rスタジオに集まりました。おそらく別日にリハーサルを行い、レコーディングのコンセプト、演奏方法についてもOrnetteから説明があった事と思います。

実際に98年CD化に際し演奏をコンパクトにまとめたダイジェスト編、First Takeが発掘されました。

Free Jazzという名称でありながら実に用意周到であったOrnette、と言うかFreeであるからこそ筋の通った構成が必要になるのです。

録音当日、本テイク収録前に設計図を提示し、メンバーにはこのフォーム、ソロの順番を順守し、各ソロイストのバックで自由にブロウし、本テイクでは骨組みに自由な発想で躯体工事を施す旨、リーダーから指示があった事でしょう。

Jazzは基本的に最初の演奏が最もフレッシュで説得力があるとされます。随所に施されたアンサンブル・パートやソロ・オーダーの確認が主たる目的であったはずのFirst Takeですが、実はというか、やはり本テイクよりも演奏にパワーが感じられる部分もあり、各ソロもコンパクトながらより熱気を帯びています。

Don Cherry

それにしても各プレーヤーの素晴らしさといったら!Dolphyの前人未到のバスクラの鳴り、エッジ感、難楽器を容易くコントロールする驚異のテクニック。Dolphyと当時ルームメイトであったHubbardの熟れた果実のごとき魅惑的な音色と輪郭豊かな鳴らし方、加えての全くスムーズな楽器コントロール。Ornetteの唯我独尊状態のフレージングとアプローチ、そして何より凄みさえ感じさせるアルトの音色。Cherryの常に優しさを欠かさないアグレッシヴさ。アクティヴなラインと深い音色でメンバーのソロ中も鼓舞し続けるLaFaro、そしてそして、Hadenとのダブルベースですよ!何と美しいコンビネーションでしょうか!大好きなベース奏者ふたりの競演、これだけでも垂涎モノです!Hadenが基本的なビート、LaFaroの方がアグレッシヴなビートを刻んでいるように聴こえますが、時折逆転してプレイしています。二人はきっと相性も良かったのでしょう。

さらにさらに、BlackwellとHigginsのツードラム、軽快で繊細、時として穏やかな海原に突然現れたストームの如き大胆なビートを繰り出すリズムの2大巨匠、役者のレイアウトは万全です!

Freddie Hubbard

冒頭全員による不協和音でのイントロ、この時点ではまだリズムは定まっていません。恐らくOrnetteのコンダクトによるアンサンブルが00:06から始まりますが、これはいったい何と表現したら良いサウンドでしょうか?ホーンの強者どもにしか成し得ないエグくて強力なアンサンブルです!

引き続きDolphyを主体としたソロが開始、彼の吹く8分音符のバウンス感は実に心地よいですね!リズムが定まり、LaFaroは倍テンポのスイングでラインを刻みますが実にon topでカッコいいです!

メインのソロイストは決して吹き捲ることをせず、スペースを大切にしながらプレイし、他のホーン奏者も実に様々なライン、アイデアを提供しつつ、バッキングをしながら合わさり離れて、放置しながらメイン奏者を刺激します。

この演奏の素晴らしいところは、フロント陣はFreeにブロウしているのに対し、リズムセクションはずっとインテンポで正確なビートをキープしている点です。Free FormでテンポもFreeになってしまうと、オーディエンスには苦行でしかありません。Ornetteの音楽は基本的にこのスタンスで成り立っていると言えます。そしてリズムセクションには常にビート・マスターを採用しているのです。

Charlie Haden

05:11からアンサンブルが演奏され、Hubbardのソロになります。彼の演奏がメンバーの中で最もラインをラインらしく吹いているので、オーソドックスさを感じさせます。

Dolphyのバスクラの音域が管楽器中一番低いので、他のプレーヤーに対するサポート感が抜きん出ています。

Hubbardのソロの終わり頃に管楽器が集約し始め、09:53からメインテーマと思しきメロディとアンサンブルが始まり、そのままOrnetteのソロに突入します。このメロディの陽気さ、7thコード感はOrnetteの特徴のひとつです。

Scott LaFaro

リズムセクションは相変わらず軽快なビートを繰り出していますが、ベースとドラム各々二人づつとは感じられない一体感を聴かせます。Ornetteのソロは時たまテーマのメロディを引用しつつ、本レコーディング発案者としてのウタを感じさせる演奏を展開しています。彼の吹くシンコペーションは豊かなリズムを伴っているので、思わず引き込まれるように管楽器3人、合いの手を入れています。

19:35でいきなりメインテーマが再演奏され、Cherryのポケット・トランペット・ソロになります。メンバー全員様子を伺いつつ、虎視眈々と何を吹くべきかを狙っているのが気配から察知できます。

25:20にメインテーマのショート・ヴァージョンが演奏されHadenのソロへ。LaFaroが伴奏しますが二人同時にソロを取っているかのようですが、真っ先に両者の美しいベースの音色に感動してしまいます。前出の管楽器奏者たちのソロ、Collective Improvisationも本当に素晴らしいですが、本演奏はリズムセクションの同じ楽器同士のやり取りが異なったカラーを放っていて、実はこちらがメインイベントと見紛うばかりの美の世界を構築しており、Free Jazzという名称はむしろ相応しくないと思います。

Billy Higgins

29:51に突如としてアンサンブルが鳴り響き、今度はLaFaroのソロが開始されますが、こちらも二人同時のソロ、LaFaroの弾いたラインに的確にHadenが答えます。いや〜実にスリリングでベース・ファン冥利に尽きる場面です!HadenのWalkingラインの上でLaFaroのピチカートソロ、このアルバムでしか聴くことの出来ない超レアな演奏です!

この二人だけで作品を作って貰いたかったと、思わず有り得ぬことを考えてしまいます!

Ed Blackwell

33:46で再び場面を変えるべくアンサンブルが聴かれ、Blackwellのソロが開始します。こちらはタムを中心とした何やら楽しげなサウンド、Higginsは金物を叩いて呼応しています。

35:18でドラムソロ交代のアンサンブルが鳴り響き、Higginsの出番です。Blackwellとは全く異なるアプローチでシンバルを中心にパーカッション的なソロを展開し、Blackwellはシンバルレガートとスネアでリズムをキープし、相方のソロを際立たせようとしています。

その後Free Jazzを締め括るべくCollective Improvisation、そしてどこまで書かれていたのか、リフ的なアンサンブルが聴かれ37分以上に及ぶ歴史的セッションは終了します。