2021.09.19 Sun

今回はBobby Hutchersonの63年録音リーダー作「The Kicker」を取り上げてみましょう。

Recorded: December 29, 1963 Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ Label: Blue Note Producer: Alfred Lion

vibe)Bobby Hucherson ts)Joe Henderson g)Grant Green(#4-6) p)Duke Pearson b)Bob Cranshaw ds)Al Harewood

1)If Ever I Would Leave You 2)Mirrors 3)For Duke P. 4)The Kicker 5)Step Lightly 6)Bedouin

Bobby Hutchersonがリーダーですが全面にフィーチャーされたJoe Henderson, Duke Pearson、後半3曲に登場するGrant Greenたちの存在感も大きく、リーダーを特に決めないメンバー全員が対等なレギュラーコンボの様相を呈しています。

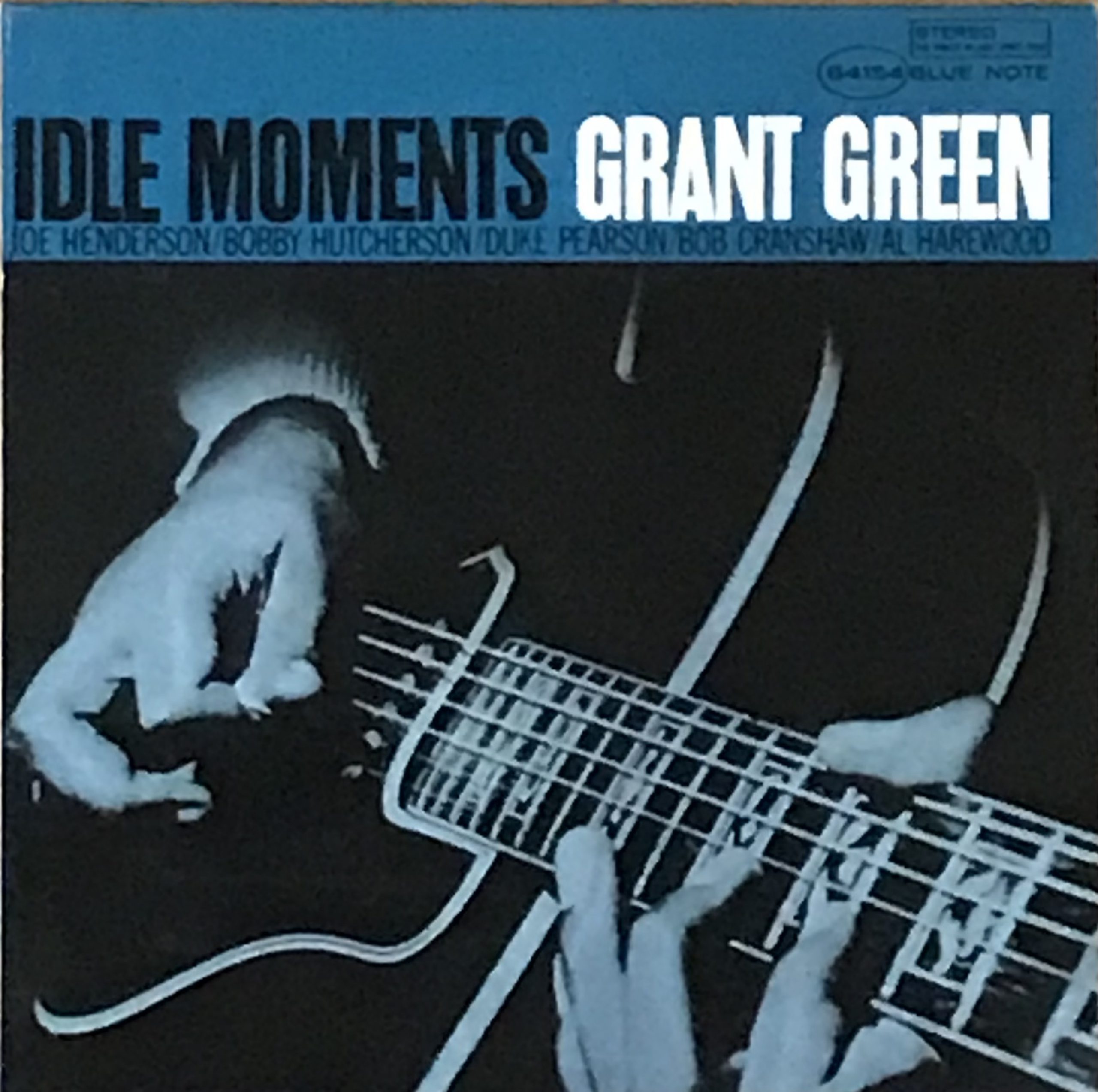

本作の約1ヶ月前に全く同じメンバーでBlue Note(BN)に録音されたGrant Greenのリーダー作「Idle Moments」と双子のような関係にあり、こちらも素晴らしい内容のアルバムです。演奏もさることながら選曲が良いですね。Pearson作の表題曲やGreenのオリジナル、John Lewis不朽の名曲Django等、これら哀愁を帯びたナンバーをメンバーは楽曲に吸い寄せられように、何の迷いもなくスインギーにプレイ、とりわけ絶好調のJoe Henが思う存分ブロウします。

レコーディングから1年強を経た65年2月にリリースされましたが、こちら「The Kicker」の方は何と36年間もオクラ入りし、99年にやっと発売され日の目を見ます。

内容的に2作は60年代初頭のモダンジャズの雰囲気を存分に湛えた、ナチュラルでテイスティな演奏です。寧ろ「The Kicker」の方がバラエティに富んでいる作品ですが、当時のBNはアルバムを多発していたので、リーダーは違えど同じメンバーによる同一傾向の作品では売れ行きを懸念したのかも知れませんし、もしかしたら他の理由があったのかも知れません。

2枚の大きな違いは「Idle Moments」の方がマイナーのダークな曲調、「The Kicker」がメジャーの明るめな曲調を中心とした点です。

Idle Moments / Grant Green

BNから再びお呼びがかかった彼らは再会を喜んだかも知れませんが、個々でも多くの共演を行なっていました。当時のBNでビブラフォンはHutcherson、テナーはJoe Hen、ギターもGreenたちが筆頭アーティストなので、顔を合わせる機会は多かったと思います。

Pearsonもプレーヤーとして活躍しましたが加えて作曲家、アレンジャーとしても諸作に携わっていて、巧みなピアノプレイ、都会的なセンスを有したオリジナル曲、ピアノトリオからビッグバンドまで緻密にして洒脱なテイストを聴かせる知的なアレンジを多く披露しました。

BNには優れたピアニストが数多く在籍し、その数には枚挙にいとまがなく、ある種ピアニストのレーベルと言っても過言ではありません。

創設者でありプロデューサーでもあるAlfred Lionが67年リタイアし、レーベルをLiberty Recordsに売却した際にPearsonは後釜を引き受け(実は63年からA&Rとしてアーティストのスカウトも担当していました)、BNのプロデューサーとしても数年間活躍し、レーベルの顔として広く知られました。

50年代から60年代中頃にかけてBNは時代を代表する名作、名盤を数多く発表していました。 BN自体がジャズを牽引していたと言っても過言ではありません。しかし60年代後半から次第に音楽シーンが混沌を極める中でそのステイタスに翳りが生じ始めました。

その最中のプロデューサー就任はさぞかし大変だったと思います。71年BNのもう一人の創設者であるFrancis Wolffが逝去するまでPeasonは在籍しました。

Duke Pearson

本作はBobby Hutchersonの初リーダー録音に該当するのですが、リリースがずっと後になるので、次作65年4月録音のアルバム「Dialogue」が事実上の処女作になります。

Dialogue / Bobby Hutcherson

ピアノに鬼才Andrew Hill、Alfred Lionのお気に入りですね、彼を迎え収録6曲中4曲Hillの超個性的なオリジナル、2曲Joe Chambersのこれまたユニークなナンバーを取り上げた、しかしリーダーHutchersonのオリジナルは含まれない作品です。

彼のプレイはHillを始めとしてFreddie Hubbard, Sam Rivers, Richard Davis, Joe ChambersたちBNの花形ミュージシャンの影に埋没気味です。

それはそうですね、本人はどちらかと言えば強く自分を押し出して演奏するタイプではなく、加えてビブラフォンという楽器の特性上、管楽器以上には音のエッジが立たず、ピアノほどの複雑な和音を演奏出来ず、その上これだけ音楽的に主張のある、アクの強いメンバーを集めたのであれば、どうしても脇役に収まらざるを得ないでしょう。

アルバム自体のクオリティは本当に高いのですが、一体誰が作品の主人公なのかと、ふと考えてしまいます。

リーダーアルバムは本人が音楽性を発揮し、存在感が主張されている事が前提だと思うのですが、豪華な入れ物を用意し中身もしっかりと収容したにも関わらず、容器に書いてある名目とは異なる収容物が納められていたかの如しです。

後にも挙げますがBNの重要作品に連続参加したHutcherson、ひょっとしたら前衛的な演奏スタイルが彼の本質と曲解され(前衛の傾向は確かにありますが、本質はオーソドックスなプレイヤーだと思います)、Lionの秘蔵っ子である前衛と主流派の狭間を行き来するHillを筆頭に据え、フロントやリズム隊にChambersほか柔軟性のあるミュージシャンたちを配して、Hutchersonの前衛方向の音楽性を開花させ、華々しいデビューアルバムをプロデュースする算段であったと推測できますが、実態は異なりました。

Andrew Hill

同じビブラフォン奏者で強力なスイング感とタイム感を有し、打鍵テクニックも圧倒的であったLionel Hamptonは、ビッグバンドを率いて自身をフィーチャーしても管楽器のアンサンブルに埋もれる事なくソロを聴かせていました。リーダーに成るべくしてなったと言えるHampton、華があり、派手さゆえにその存在感は誰よりも抜きん出ていたように思います。

Lionel Hampton

Hutcherson自身が単独でフロントに立った作品である、66年2月録音の3作目に該当する「Happenings」で初めてその存在を誇示したと言って良いでしょう。

ビブラフォンとピアノトリオによるカルテット編成でHerbie Hancockの名演奏も光りますが、自身のオリジナルの秀逸ぶり、そしてHancockの名曲Maiden Voyage収録!選曲の良さも魅力のアルバムで、ジャケットの色合い、デザイン、雰囲気と見事にリンクした名作です。

Happenings / Bobby Hutcherson

Lionel Hampton, Milt Jacksonらの流れを汲む左右1本づつのシングル・マレット・スタイル(Gary Burton, Mike Mainieriらは左右2本づつを駆使するダブル・マレット・スタイル)のHutchersonは、41年1月Los Angeles, California生まれ、12歳の時にMilt Jacksonが参加したMiles Davisのアルバム「Miles Davis All Stars, Volume 2」を聴き、啓示を受けビブラフォンを開始、後にかのDave Pikeに楽器の手解きを受けたそうです。

Hutchersonの姉が当時Eric Dolphyのガールフレンドだったので(!)彼に弟を紹介した事があるそうです。Dolphyの作品への参加にはこんな伏線があったのですね。

60年代に入りNew Yorkに活動の場を移し、タクシードライバーをしながら音楽活動を始め、幼馴染みのベーシストで先にNew Yorkに移住していたHerbie Lewisを通じシーンに進出しました。その後次第にミュージシャンに演奏を認められ、彼らのバンドに参加します。

63年4月録音、若干17歳Tony Williamsの名演奏も光る新生Jackie McLeanを表出した「One Step Beyond」、64年1月録音、Elvin Jonesのドラミングが冴え渡るAndrew Hillワールド全開にして代表作「Judgment!」、64年2月録音、リーダー本人の欧州客死後に発表されたモダンジャズ永遠の問題作Eric Dolphy「Out to Lunch!」、以上のBNを代表する傑作に矢継ぎ早に参加、これらで聴かれる演奏はビブラフォン従来のオーソドックスさを排除したかの如き革新性を持ち、一躍脚光を浴びました。幸先の良いスタートを遂げたのです。

One Step Beyond / Jackie McLean

Judgment! / Andrew Hill

Out to Lunch! / Eric Dolphy

それでは演奏曲について触れて行くことにしましょう。1曲目スタンダード・ナンバーIf Ever I Would Leave You、渋いナイスな選曲です。この曲は60年のミュージカルChamelotで初演され、62年にSonny Rollinsが自身のリーダー作「What’s New?」で取り上げました。リリース直後のTV映像で素晴らしい演奏も残されています。

https://www.youtube.com/watch?v=-iPMqJuGQes (クリックしてください、視聴出来ます)

What’s New? / Sonny Rollins

Kenny Dorhamも63年4月録音「Una Mas」で演奏していますが、こちらはCDの追加テイクとして87年に初めて日の目を見ました。他の収録曲とは異なった雰囲気の演目、演奏ゆえにレコードリリース事にオミットされた模様です。本作同様Joe Henも参加しています。

Una Mas / Kenny Dorham

Don Grolnickの95年作品「Medianoche」でもMichael Breckerをフィーチャーして演奏されています。タイトルがIf Ever I Should Leave Youと微妙に異なっていますが、Would, Should両方で流布しているようです。ここではラテンでプレイされており、Michaelはかなりon topに演奏していて、個人的には共演者のDave Valentinのフルート奏のように、もう少し後ろのタイミングでソロを取ってくれたのなら、より心地良かったと感じています。

Medianoche / Don Grolnick

ピアノのメロディアスでリラックスしたイントロ、要所をベースが合わせつつ、テーマが演奏されます。Joe Henのジャジーでいて個性的、正統派でありながら異端を内包した音色によるメロディ奏は実にスインギーです!当たり前ですが前出のRollinsのプレイとは全く異なります。スイングとラテンのリズムの違いも含め、ぜひ聴き比べてみてください。

テーマ後のピックアップソロからして既にアイデア満載、ひょうきんさとファンキーさ、リラクゼーションを掲げ、あたかもソロの本編はとことん聴かせちゃいますよ!と宣言しているかのようです。以降の演奏のコンセプトを明確に提示してくれました。

知的にコードのテンションを散りばめたアドリブラインは、フレーズとフレーズの間を実に的確に取りつつ、適度なユーモアや遊びを感じさせながら脱力感を保ちつつ、何と言っても曲想に相応しくナチュラルに展開されます。

Joe Henderson

続くHutchersonのプレイは思わずアドリブを採譜したくなるような魅力に満ちた、フレージングの構成音にオシャレな音が散りばめられたソロを聴かせています。彼以前のビブラフォン奏者とは明らかに一線を画す演奏と認識しています。同時に彼のインプロビゼーションからは真面目な人柄を垣間見る事ができます。

そのあとのPearsonのソロ、イントロでも聴かせたリラクゼーションを全面に感じさせ、メロディの断片をスムースに用いつつ、Joe Henよりも更に力の抜けた、言ってみれば大人の演奏を展開しています。

ソロイストの演奏を巧みにサポートするリズム隊、特にBob Cranshawの立ち上がり良くon topなベースが要になっています。

Bob Cranshaw

始めのテーマではピアノだけがバッキングしていましたが、ラストテーマではビブラフォンも加わり、両者のバッキングはバランスを保ちつつ、決してtoo muchにはなりません。サビのメロディをビブラフォンに任せたのも効果的です!

エンディングにはこれまたコピーしたくなる巧みなシカケが施され、演奏を楽しんだ余韻を一層印象付けてくれますが、サウンドやアイデアから、これはPearsonのアレンジによるものではないかと踏んでいます。

アルバムの1曲目にこれだけ魅力的な演奏を位置させた事で、本作のクオリティはグッと上がりました。この後どんな演奏が来ようが全てを吸収する緩衝材としてワークする事でしょう!

Bobby Hutcherson

2曲目はChambersのナンバーMirrors、98年自身のアルバム「Mirrors」でも取り上げています。こちらはかなり早いテンポでの演奏なので、別曲と見紛うばかりです。

哀愁を感じさせるメロディをHutchersonが美しくプレイし、Joe Henがテーマ最後に付随するバンプ部分でハーモニーを吹く、ユニークなアンサンブル構成です。

ソロはそのままビブラフォンが引き続き淡々とプレイ、スローテンポをCranshawのベースがタイトにキープします。Joe Henのソロは自身は演奏しなかったテーマのメロディを随所に用い、これまた強力なイメージを保ちつつムーディに、スペーシーに、演奏します。Pearsonの目立たなくともスパイスとしての確実なバッキングも印象的です。

Joe Henderson

3曲目はHutchersonのオリジナル、Pearsonに捧げたマイナー調のハードバップ・テイストを感じさせる、しかしsomething newを巧みに織り込んだ佳曲For Duke P.、ソロの先発は作者から、快調にプレイします。Hutchersonの生真面目さを随所に感じますが、個人的にはもっと弾けてやんちゃな面を聴かせて欲しいと願う時があります。

続くJoe Henのソロには流石です!素晴らしい!と思わず頷いてしまう流麗さ、スイング魂、意外性を心底感じます。Pearsonの演奏には様々な事象が頭の中で鳴り響いているのでしょう、奏でるラインには度重なる音やコードの取捨選択を認識することが出来、ハーモニーやライン組み立ての達人ぶりを聴かせています。

Duke Pearson

4曲目はJoe Hen作の名曲The Kicker、Horace Silverの「Song for My Father」でも取り上げられていました。自身のアルバムでもこの名前を冠したアルバムがありますが、Grant Greenの64年録音作品「Solid」にも収録されています。ここでは作曲者の他、Elvin Jones, McCoy Tynerの超弩級を擁して演奏していますが、プレイやアンサンブルが総じてあまり噛み合っていない、何処か隙間風の吹くセッションに感じます。こちらもオクラ入りし15年後の79年にリリースされましたが、その理由を推し量る事は出来そうです。

Solid / Grant Green

本作の演奏についても、テナー、ギター、ピアノでイントロのメロディを演奏しますが難しいラインで、今ひとつ合奏に問題があるように聴こえます。テーマでのPearsonのバッキングには小粋なセンスを感じましたが、これは脱力の成せる技の一つです。

この位の早いテンポになるとHarewoodのグルーヴに難を感じ始めます。いくらCranshawがon topとは言え、ドラムはもう少しタイムが前に位置しないと演奏のスピード感を削いでしまいますし、ドラミングのセンスが些かcorny(新鮮味のない)に聴こえ、アンサンブルでシカケを合わせる際のカラーリングやフィルインにもっと工夫が欲しいところです。ましてやソロイストとインタープレイを丁々発止の次元には、かなり距離があります。

「Idle Moments」録音の時はリラックスして演奏を楽しんでいる風を感じましたが、ここでは多少ナーバスな印象を受けます。

先発のJoe Henはほぼ無反応で、リズムをキープするのが精一杯(?)のドラムを相手にクリエイティブに、構成力を持たせて自己の世界を表現していますが、彼の演奏はCallを表し、共演者、特にドラマーにはResponseを担当してもらわないと究極、Joe Henのインプロビゼーションは成り立たないのではないでしょうか。ジャズの様式美のひとつがCall & Responseですから。

とは言えコンパクトに纏めて次のビブラフォンへ、律儀なHutchersonのアプローチにはHarewoodのドラミングにさほど違和感を感じず(他者の介入がなくとも、自分一人の世界だけで演奏するタイプゆえと言えるでしょう)、続いてこの曲から参加したGreenのギターソロにも同様に違和感を覚えませんが(フレーズを紡ぎ、順列組み合わせでソロを組み立てるタイプなので自己完結しています)、Pearsonのプレイにはこのドラミングはあまり相応しくないと感じました。クリエイティブさを発揮しているからでしょう。タイムやグルーヴ感、音楽に対するコンセプト等、色々と作用していますが、特に斬新な感覚をふんだんに織り込んだこの曲、Harewoodのテイストでは対応し切れていません。

Grant Green

5曲目もJoe HenのオリジナルStep Lightly、Blue Mitchellの63年8月録音リーダー作「Step Lightly」、同じくMitchellの64年7月録音、若きChick Corea参加で名高い「The Thing to Do」(こちらはJoe Hen不参加)にも収録されています。

Step Lightly / Blue Mitchell

The Thing to Do / Blue Mitchell

本作最長の14分以上の演奏時間を有します。変形のブルースで、リラックスしたジャジーなムードの中、レイジーさと変形のブルース・フォームが生み出す新鮮さをソロイストは楽しみつつ、伴奏者もそれを共有しています。ピアノのイントロが一節あり、テーマ奏開始です。

この類の曲想はHarewoodの演奏に良く合致していますし、Cranshawのベースワークがあってこそ、安定したタイムを供給する事が出来ています。

先発はPearson、オーソドックスなスタイルでのアプローチの中にノーブルなテイストを感じさせます。続くHutchersonのソロにも同様なものを見出せ、Greenのプレイではブルーノートを効果的に用いたフレージングを存分に聴くことが出来ます。

淡々とした雰囲気が続いたところでJoe Henの登場、それまでのムードを継続させつつも新たな世界を設けようとする試みを次第に感じさせますが、あくまで自分はサイドマン、とことん盛り上がって主役を奪ってはマズイとばかりに、盛り上がりの五合目辺りで下山し始めました。

とは言えJoe Hen本作中の演奏では全てハイレベルな音楽性を光らせており、間違いなくアルバムの主人公ではありますが。

Bob Cranshaw

ラストを飾る6曲目はPearsonのオリジナルBedouin、自身の作品では64年11月録音「Wahoo」にてJoe Henを含めた3管編成で、編成を拡大し67年12月録音「Introducing Duke Pearson’s Big Band」にてフルバンドで素晴らしいアレンジを伴って演奏しています。

Wahoo / Duke Pearson

Introducing Duke Pearson’s Big Band

タイトルは砂漠の住人を意味し、普通アラブの遊牧民族に対して用いる名称で、メロディラインやサウンドも中近東を感じさせます。テナー、ギター、ビブラフォンによるテーマはかなりユニークに響き、エスニックなリズムにHarewoodのドラミングは対応し切れるか懸念するところですが(汗)、スイングにチェンジし、ひとまず胸を撫で下します。

Joe Hen, Green, Hutcherson, Pearsonと順当にソロが続き、ソロ交代時に演奏されるアンサンブルが効果的です。

Joe Henのプレイの革新性、そしてピアノソロには流石コンポーザーとしての深い演奏解釈を聴き取ることが出来ました。

Al Harewood

兄弟アルバム「Idle Moments」での成功を踏まえて1ヶ月後に同一メンバーを揃え、「今度はまだリーダー作を出していないBobby名義でやってみるかい?」のようにオファーし、「えっ?オレがリーダー?」のようなノリで録音されたのかも知れません。と言うことで本作は柳の下の二匹目のドジョウを目指しましたが、メンバーの力量を超えてしまった選曲に全体のバランスを些か欠いた出来になり、お蔵入りしてしまったと見るのが妥当かもしれません。

2021.09.05 Sun

今回はMichael, RandyのBrecker兄弟を擁したHorace Silver Quintet 1973年のライブ2枚組アルバム「The 1973 Concerts」を取り上げてみましょう。

CD 1, 1-3: Live at The Jazz Workshop, Boston, March 27, 1973 CD 1, 4-5 & CD2, 1: Live at the 8th International Jazz Festival, Pori, Finland, April 14, 1973 CD 2, 2-7: Live at the Wollman Memorial Skating Rink, New York, July 3, 1973 CD 2, 8: Live at Pescara Jazz, Pescara, Italy, July 15, 1973

p)Horace Silver tp)Randy Brecker ts, fl)Michael Brecker el-b)Will Lee ds)Alvin Queen

CD 1 1)Liberated Brother 2)In Pursuit of The 27th Man 3)Big Business 4)Acid, Pot or Pills 5)Gregory Is Here

CD 2 1)Song for My Father 2)Introduction 3)Liberated Brother #2 4)Introduction 5)In Pursuit of The 27th Man #2 6)Gregory Is Here #2 7)Song for My Father #2 8)Gregory Is Here #3

本作は2015年に忽然とリリースされ、話題になりました。正規の録音ではなくBootleg盤、録音状態が不十分なテイクもありますがRandy Breckerのホームページでも紹介され、そこから直接購入できるようにもなっています。彼もアルバムの内容を気に入っているからでしょう。

Michael, RandyのBrecker兄弟はHorace SilverのBlue Noteレーベル(以降BN)72年録音作品「In Pursuit of The 27th Man 」(27th Man)に3曲参加しています。若手のトランペット、テナーサックス奏者を積極的に起用するのがHoraceのスタイルでしたので、当時New Yorkで活躍し始めた、新進気鋭の二人に白羽の矢が立ったのは当然の成り行きでありました。

作品参加メンバーはBob Cranshawがエレクトリックベース、Mickey RokerがドラムスというBN御用達のリズム隊で、安定したプレイを聴かせています。

当時主流だったジャズロック・テイスト満載の内容、Cranshaw, Rokerたちジャズ屋が演奏するジャズロックのビートには独特のグルーヴがあり、この二人は特にBNのハウス(お抱え)ミュージシャンでしたので、レーベルを代表するリズムをほか多くで聴かせました。

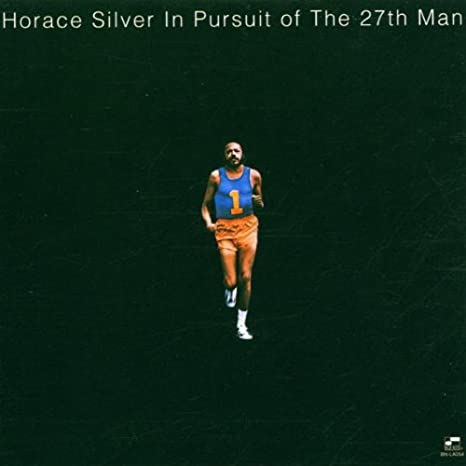

「In Pursuit of The 27th Man」

本作ではフロントと同様に若手リズム隊を採用しており、フレッシュな躍動感ある演奏を展開しています。エレクトリックベースには何とBrecker兄弟の盟友Will Lee、当時若干20歳!既に後年聴かれるタイトなビートを繰り出し、インタープレイに於いて豊かで先鋭的なアイデアを提供しています。

伝説的バンドDreamsやThe Brecker Brothers Bandほか様々なセッションで兄弟と行動を共にしました。

ドラムにはAlvin Queen 22歳、69年頃からBilly Cobhamの後釜でHoraceのバンドに参加していましたが、レコーディングではRokerが使われ、Willも同様ですが正式なレコーディングは残されていません。堅実でタイトな演奏、これはHoraceが採用するドラマーの全てに見出すことが出来ます。

因みにRandyは27歳、Michaelが24歳とサイドマンは全員20代、Horaceが42歳で脂が乗り切っていた頃なので、バンマスの経験豊富な音楽性のもと、胸を借り、若手4人は大いに演奏を楽しみ、ツアーではさぞかし盛り上がっていた事でしょう。

のちにも紹介しますが、Brecker兄弟はギグ終了後に演奏可能なライブハウスを訪ね、ツアー先であれば地元のミュージシャン達と屈託なくジャムセッションを繰り広げます。演奏することが大好きなのですね、とことんセッションを楽しんだテイクも世に残されています。

このメンバーでパーマネントに演奏していたのはどうやら73年の1年間だけのようです。どんなにバンドが成長し、まとまり、素晴らしい演奏を繰り広げたとしても、Horaceはガラッと音を立てるように、まるでバンドを破壊するが如くメンバーを一新します。

クインテットの演奏には一回一回のプレイを大切にし、コツコツと音楽性を広げ、積み重ね、次第に緻密な構造の高層建築物を打ち立てるが如きの展開を、目の当たりする事が出来ます。

Horaceはひょっとしたらこれらのプロセスを繰り返す事が好きなのかもしれませんね。常に新たなメンバーを雇い入れ、バンドに相応しいナンバーを作曲し、メンバーを指導する。ギグやツアーを重ね、若き逸材を育て、プレイが頂点に達したところで「この辺りで良いだろう」とばかりにバンドを解体する。メンバーに解散宣言をするのかも知れませんし、フェードアウトで済し崩し状態に持って行く事もあったでしょう。

そして再び新たな若手を探し、オーディションを行いメンバーを決めてバンドを作り、仕上げて行く。そこには必ずかなりのワクワク感が伴うと思います。Horaceはそこに音楽活動の魅力を見出していると睨んでいます。

以降HoraceはWill, Queenと一緒に演奏することはありませんでしたが、しかしBrecker兄弟とは彼の晩年に邂逅します。96年2, 3月録音「The Hardbop Grandpop」ではMichaelが加わった4管編成、翌97年3月録音「A Prescription for the Blues」では兄弟二人による久しぶりのクインテット演奏、和気藹々とした雰囲気でレコーディングが行われ、メンバー全員、特にMichaelが上機嫌だったと伝え聴いています。

「The Hardbop Grandpop」

「A Prescription for the Blues」

ジャズ・レジェンドに対するリスペクトが半端ないMichaelにとって、Horaceのような巨匠のバンドへの参加は初めてになり、本人は大変名誉な事と感じていました。

どこかで既に紹介したエピソードですが、再び。

テナー奏者を探していたHoraceはオーディションを行いました。恐らく72年の事でしょう、Michaelの記憶では横一列になって7~8人のテナー奏者が並び、順番にソロを取りました。Horaceが「はい次、はい次、次はお前!」と言った具合でソロを取らせたようです。Michaelに他にはどんな人がいたの?と尋ねましたが「横一列だったから分からないよ」と言っていました。むしろ緊張で周りを見る余裕が無かったのかも知れませんね、しかし結果採用となり、既に参加していたRandyと目出たく合流しました。

レパートリーは新作である「27th Man」収録曲や直近の作品からのナンバーほか、Horace最大のヒット曲Song for My Fatherはどんなステージでも必ず演奏しなければならなかったようです。

余談ですがドラマーにしてシンガー、作詞作曲家でもあるつのだ☆ひろさん、素晴らしいプレーヤーです。彼のオリジナルMary Janeは大ヒットし、ライブでは必ず演奏したそうです。

でも誰しも同じ曲を演奏したくない時もあるでしょう、とあるギグでプレイリストから外した時がありました。最後の演目やアンコールが終了しても名曲Mary Jane聴きたさに、満員のお客様は一人も帰らなかったそうです!

さてジャズ・ジャイアントとの共演は毎回がエキサイティングな勉強の場、学ぶべき事がさぞかし沢山あったことでしょう、間違いなく張り切って演奏に臨んでいたと思います。以下はMichael本人が語ってくれた逸話、張り切り過ぎプレイの巻です。

あるコンサートでいつものようにSong for My Fatherを演奏していると、普段より演奏に入り込んだのでしょう、長いソロになりました。するとHoraceが「Go on, Go on!」と大声を発したそうです。Go onとは続けるという意味ですが、連呼することにより意味が強調され、「もっと続けろ!」となります。「おっ!今日のオレはイケてるのかな?」とばかりにソロをご機嫌にプレイします。するとまたHoraceが「Go on, Go on!」と今度は叫ぶように連呼したそうです!「これはもっと頑張らないと!」物凄い長さのソロになり、再び「Go on, Go on!」とHoraceの声が聴こえたのです。イケてるMichael君、天にも登るような気持ちで徹底的に吹き切りました!

でも演奏終了後にHoraceに呼びつけられ、「お前は何故あんなに長い演奏をしたんだ?!」と物凄い剣幕で怒られたそうです。Michaelは「だってあなたがGo on, Go onと何度も僕に言ったじゃないですか」「おいMichael、俺はお前にGo on, Go onとは言っていないぞ、Goneと言ったんだ!」Goneとは消えろ、止めろの意味です。その後のMichaelはさすがに平身低頭、193cmの長身を折り曲げ(汗)、謝りまくったたそうです。

その超長かったSong for My Fatherの演奏、どこかに残っていませんか?イケてるテナーソロ、とことんバーニングした、彼史上有数のライブ演奏だと確信しています(笑)

Michael and Randy Brecker

それでは演奏に触れて行くことにしましょう。CD 1の1曲目はWeldon Irvine作曲のLiberated Brother、「27th Man」収録のナンバーです。

IrvineはMaster Welの称号を持つピアニスト、コンポーザー、アレンジャー、代表作76年「Sinbad」にはBrecker兄弟も参加し、かのStuffのメンバーも勢揃い、彼らに全面的にバックアップされ、ホーンセクションも豪華な名盤です。

Sinbad / Weldon Irvine

Horaceが自分以外のナンバーを取り上げるのは珍しい事ですが、72年当時の彼の音楽的嗜好に合致したのでしょう。ピアノのパターンから曲が始まりベース、ドラムが加わります。「27th Man」のリズム隊よりも切れ味の鋭い、シャープさを感じますがこれはWillのベースプレイに負うところが大でしょう。Queenのドラミングも素晴らしいグルーヴを繰り出していますが、ジャズ屋のロック・テイスト感を拭うのは難しいです。ですがHoraceのタイム感には良く合っていると思います。

キャッチーなメロディとコード進行、構成、Horaceのハマりまくっている伴奏も効果的で、魅惑的でダンサブルな曲に仕上がっています。

ソロの先発はMichael、何とエグい音色でしょうか!Steve Grossman, Dave Liebmanたちユダヤ系テナー奏者(本人も含む)と全く同系統のサウンドです。それもその筈、使用マウスピースが同じなのです。1930年代に作られたOtto Link 最初期のMaster Model、ないしはFour Star Modelをリフェイスし恐らく5★から6番程度に広げたもの、かのElvin Jones 「 Live at the Lighthouse」のGrossman, Liebmanチームを意識したのか、出元がたまたま同じなのか、リードは多分La Voz Med. Hard、楽器本体はAmerican Selmer、シリアルナンバー13~14万番台でネックにピックアップのソケットがレギュラー装備されたVaritoneモデルを使用していました。

Michael plays Varitone Saxophone, Master Link Mouthpiece

もう一つ付け加えるならば、彼らは教えを乞うた先生も同じ、Joe Allardです。ほかの門下生ではEric Dolphy(!), Eddie Daniels, Bob Bergたち個性派サックス奏者の名前を列挙することが出来る、レジェンド・インストラクター、本来はクラシックのサックス、クラリネット奏者です。

Michaelが半分冗談めかして「知ってる?今Joeのレッスンでは僕のことが悪い見本として紹介されているって」と話すとDave Liebmanが「(笑)それは仕方がないんじゃない…?」と答え、Michaelは「別にいいけど…」仲の良い二人ならではの会話です(笑)

Joe Allard

Michaelのソロは「27th Man」のテイクも素晴らしかったですが、レコーディングを意識したコンパクトなサイズでした。こちらはスペースをたっぷり取り、数々のクリエイティヴなチャレンジも行いつつ思う存分ブロウしています。リズム隊、特にQueenとのコンビネーション、インタープレイに充実したものを感じます。

続くRandyの絶好調ぶりにも目を見張るものがあります。まずソロの歌い方に確立されたものを見出せますが、オリジナリティを十分に聴かせるフレージング、何よりタイムの安定感が素晴らしい!ビートに対する音符の位置、メトロノームが体内に埋め込まれているのでは(笑)、と言われても信じてしまいそうな程のタイトさ、この頃のMichaelのタイム感がまだ前後に揺れ気味だったのに比較し、タイムに関しては兄の方が抜きん出ています。

続いてピアノソロになりますが、ブルーノートを巧みに用いたHorace節炸裂状態、Willの縦横無尽なベースワークと相俟って魅惑のラテンワールドへようこそ、と誘っているが如しです!

ホーンを交えたセカンドリフ後、ラストテーマへ。エンディングではWillがベースでギターのカッティングのような音を発しています。

Will Lee

2曲目In Pursuit of the 27th Man、オリジナルではBrecker兄弟が参加せずにビブラフォン奏者David Friedmanが加わりテーマ、ソロを演奏、テンポもずっと遅いバージョンでした。

ここでのテーマ部分はビブラフォンが奏でるサウンドに合わせたのか、Michaelがフルートに持ち替え、Randyのミュート・トランペットとアンサンブルを聴かせます。それにしても随分と速いですね!

ラテンとスイングビートが混じり合ったナンバー、Willの繰り出すビートはラテンとスイングを全く自在に行き来します。Queenのプレイも実に的確、小気味良いシンバルレガート、フィルインは個性こそ希薄ですが、オールマイティにギグをこなせる職人タイプのドラマーです。

先発はRandy、ミュートを外し、お得意のネコの鳴き声奏法からソロをスタートします。早いテンポでもリズムのスイートスポットが常に見えている演奏を聴かせています。

続いてMichael、少し間を空けてからスネークインしプレイ開始です。兄のタイトなリズムの後だけに、on top感が目立ち、やや忙しなさを感じますが、something happenを起こすべく、自分自身の内面に語りかけて、魅力あるエキサイティングなアプローチを捻り出そうとする姿勢を見出すことが出来ます。フレージングの歌い方、ニュアンスの付け具合、ビブラートのかけ方いずれも大変に気持ちの入っています。

Horaceのソロはいつもの彼らしさをたたえているので、どうしてもWillのベース・プレイの方に耳が行ってしまいます。そのままドラムソロに突入、名前が一文字違いのElvinライクなテイストを聴かせつつ、巧みにプレイを展開します。ラストテーマへ、アウトロではテナーとトランペットのコレクティブ・インプロビゼーションに突入しバーニング、誰がリーダーか判断不能状態です!

Horace Silver

3曲目Big Businessは70年11月録音Horaceの作品「Total Response」(BN)に収録されています。

レイジーな雰囲気の中にもキラリと光るキメが冴える、大きく捉えれば変形のブルースナンバー、なかなかの佳曲です。先発Michaelは先程の演奏の不完全燃焼を挽回すべく、力のこもったプレイ、入魂ぶりが半端ありません!激しくアウトするフレージング、深いビブラートを伴ったエグいまでのニュアンス、加えて32分音符の超絶ラインが強力に存在感を提示します。イーブン系の16ビートでのMichaelのノリは実にスムースです。

その後のRandyは継続して絶好調をアピールします。アイデア、センス、ひょうきんさ、メリハリ、そしてタイム感!いずれも申し分ないスインガーぶりを聴かせます。後年のThe Brecker Brothersで聞かれるフレージング、アプローチを既にいくつも提示しています。

Horaceも若手に負けじとばかりに奮闘しており、ラストテーマに入ってもテンポが変わっておらず、リズム隊のタイトさを再認識しました。

Alvin Queen

4曲目Acid, Pot or Pillsも「Total Response」収録ナンバー、それにしてもドラッグ関係の単語を連ねた凄いタイトルです(汗)。この曲と次曲、CD 2の1曲目はロケーションが変わり、FinlandのPoriにて行われたジャズフェスティバルでの模様を捉えたものです。録音状態も多少良いように聴こえます。

アルバムの方では女性ボーカリストSalome Beyをフィーチャーし、Horaceはエレクトリック・ピアノを弾き、ギターがソロを取り、ホーンセクションが淡々とバックリフを吹いている、耳に心地良い、いわゆる売れ筋の音楽です。こちらではボーカルのメロディをピアノが担当して弾き、ホーンズはオリジナルを踏襲しています。

Michael, Randy, Horaceとソロが続きますが、Willのグルーヴィーで躍動感溢れるベースプレイが要となっています。

Will Lee

5曲目Gregory Is Hereも「27th Man」収録、Horaceの幼い息子に捧げたナンバーです。実父に捧げたSong for My Fatherの続編ですね。

憂いを帯びたホーン・メロディはロング・ノート主体なのに対し、対照的な細かいピアノのコンピングがスペースを埋めています。オリジナルの演奏はMichael 23歳、最初期の名演奏として名高いテイクです。こちらでも常にチャレンジ精神を翳しつつソロに臨む姿勢を感じさせる、クリエイティブな演奏を聴かせます。Randyにも全く同様なテイストを見出せます。

コーラスが長い曲ゆえでしょう、続くHoraceも含め全員1コーラスずつのソロになります。

Michael and Randy Brecker

CD 2, 1曲目Song for My Father、テーマの最後にMichaelが吹いたフィルインをHoraceが受け継ぎソロが始まります。途中にも何度かそのモチーフを取り入れつつプレイ、Willは水を得た魚のように表情豊かにラインをキープします。比較的短めに終えた後Randyの出番です。ここでもイマジネイティブなソロを繰り広げ、Willと結託してQueenもあわや倍テンポに突入しそうな勢いを見せます。

Michaelは少し離れた場所で兄のソロを聴いていたのでしょう、しばらく間があってからプレイ開始です。十分に温まっていたリズム隊は一触即発状態、Michaelも盛り上がっていますが、ここでソロが終了か、と感じさせるようにバンドの音量がディクレッシェンドして行きます。するとHoraceが伴奏を止めるではありませんか!常にバッキングでスペースを埋め尽くすスタイルの彼、彼のピアノが鳴っていないHoraceバンドの演奏は初めてです!

そしてコード進行はワンコードになり、テナー、ベース、ドラムの3人で全く異次元の世界に突入、フリージャズに突入せんばかりに、これはエグいです!Randy, Horaceもチャチャを入れた頃にテンポがなくなります!ワオ!もっと聴きたいのにも関わらずFade Out、この後は一体どのような展開になったのでしょうか?

Horace Silver

2曲目に司会者のアナウンスが入りますが、ここからはNew York Manhattan, Central Park南側にある、公共スケートリンクであるThe Wollman Memorial Skating Rinkにて行われたコンサートを収録したものです。ちなみに夏場なのでもちろんスケート客はいません(笑)。

メンバーにとってはホームグラウンドでの演奏、家族や仲間が大勢聴きに来ていたことでしょう。

3曲目Liberated Brother #2、録音クオリティがより改善されたので、各楽器の音像をはっきり聴き取ることが出来ます。

先発Randyはブリリアントな音色で快調にソロを展開、Michaelの音色もそれまでよりもクリアーさを感じさ、含みあるトーンを聴かせます。初めからハイテンションでスタート、ユダヤ系テナーマンの面目躍如のアプローチ、歌い方を繰り広げます。リズム隊のサポートもバッチリで実に楽しげです!

Horaceのソロ後セカンドリフを経てラストテーマへ、エンディングにもうひと盛り上がりあり、和気藹々の雰囲気でオーディエンスも演奏を堪能していた事でしょう。

The Wollman Memorial Skating Rink, New York

4曲目にHoraceの丁寧なメンバー紹介があり、5曲目In Pursuit of The 27th Man #2、先発はMichael、新たな表現を試みるべく出だしから尖っていますが、前出のテイクよりもタイムが安定しているように聴こえます。Horaceのバッキングも呼応していつになくアグレッシブ、リズム隊も実に的確にグルーヴを提供しています。

快調に飛ばし、Randyのソロに続きます。安定感この上ないプレイは彼の個性の一つ、そこを乗り越えて別な世界に突入してくれたらと思うのは贅沢でしょうか(汗)。

Horaceも二人に刺激を受け、アグレッシヴなソロを展開しています。

その後のドラムソロは比較的コンパクトにストーリーを作り上げて行きます。ラストテーマ後に猛烈なバンプを経てFineです。

Alvin Queen

作曲者自身の曲紹介に続き6曲目Gregory Is Here #2、こちらも録音状態の良さから演奏の細部にまで入り込めそうな勢いです。Randy, Michael, Horaceと好調ぶりを聴かせながら演奏が続きます。

Horaceの弾く引用フレーズは突拍子もないメロディが登場することがありますが、ひょうきんなお人柄ゆえなのでしょう。

Horace Silver

7曲目Song for My Father #2はHoraceのMCにもありましたが、あまり時間が残されていないと言うことで、ショートヴァージョンで演奏されました。

会場に来ていた先輩格のミュージシャン、ボーカリストのBabs Gonzalesに敬意を表して紹介しています。

テンポも幾分早め、テーマもリピートせず1度だけ、ソロはMichaelから、出だしレイジーさも感じさせる色っぽいブロウを聴かせますが、何しろ時間がありません!すぐさまターボが入り、熱きプレイの後半は何と前出のヴァージョンと同じくピアノレス・トリオでMichaelオンステージ!ここでのリズム隊のグルーヴの素晴らしさは特筆モノです!吹っきりで超盛り上がり、一度フェルマータしてから気を取り直したようにインテンポに戻りラストテーマへ、こちらも1度演奏しただけでアウトロへ、ワンコードでHoraceがソロを取り、エンディングのシカケは予め決めたあったのでしょうか、トリオでキメを演奏しFineです。

と言うことで、前出のフェードアウトしたテイクも同様にテンポがなくなり、フェルマータ後に復帰してラストテーマへ入ったと思われます。

それにしてもSong for My Fatherのコンサート・ヴァージョンのコンパクトサイズが聴けるとは思いませんでした。まだまだ色々な演奏が日の目を見ず、隠れているのでしょうね、きっと。

Michael Brecker

ラスト8曲目Gregory Is Here #3はItaly, Pescaraで開催されたPescara Jazzの模様を収録したテイクで、Bonus Trackとなってますが、僕にとっては本作の全曲がボーナスです(笑)!先発Michaelの音色は明らかに深みを増し、ソロのアプローチにも変化があり、何より余裕というか落ち着きを感じるのです。

サックスの音色に関しては録音状態や会場の箱鳴り、楽器、リードのコンディションにも左右されますが、それらを差し引いても演奏に明らかな変化を見出すことが出来ます。

クインテットのツアーで大いに得るものがあり、演奏に確実にフィードバックしたのでしょう。

この事を顕著に確認できる演奏が存在します。

Pescara Jazz演奏終了後の同日、同地のEsplanade Hotelにあるクラブ・ラウンジに場所を移しセッションが催されました。

Esplanade Hotel, Pescara

Horaceは参加せず地元のピアニストが代わりに伴奏を務め、WillとQueenを伴ってSonny RollinsのDoxyをプレイ、Brecker兄弟の熱いソロが収録されたアルバム「The Fabulous Pescara Jam Sessions 1970-1975」がそれです。

ちなみに別セッションのメンバーは50~60年代に活躍したミュージシャンばかりで、Brecker兄弟たちの参加はめちゃくちゃ異色です!熱狂的な彼らのファンがクラブ内にひしめいていたのでしょう、兄弟の一挙手一投足を見逃すまい、聴き逃すまいと言う猛烈な熱気を、歓声や拍手に認めることが出来ます。テーマ後のRandyのソロ、これは彼のスタンダード・プレイの中でも有数のクオリティを聴かせる素晴らしいものです。「さあRandy、どうぞ思いっきりスイングしてください!僕らは貴方の熱烈なファンです!」とばかりのオーディエンスの熱意に全く素直に応えています。さすが熱きラテン系Italy人、乗せ上手も国民性です!

ソロ終わりの感極まった一際目立つ大声は、先程のPescara Jazzの会場にも聴かれました。同一人物が発したものでしょう、やはり熱狂的です(笑)。続くMichaelのソロ、いや〜ありえないほどに素晴らしいです!これまたMichaelのスタンダード演奏史上に残る出来栄え、なんと物凄いのでしょう!実にスケールの大きさを感じさせ、これは若者の表現ではないですね。出だしからして違っています。

とにかく驚かされるのが8分音符の見事なまでのレイドバックです。本作「The 1973 Concerts」でのタイムは全般的にラッシュする傾向にあり、前のめりになりがちですが、このDoxyでの演奏は全く別人のように感じます。

Dexter Gordonと見紛うばかりのタイム感、Michaelこの頃には既にある程度レイドバックを習得していたのかも知れませんが、実は当日のPescara Jazzコンサートにて、ステージを分かち合ったのがまさしくDexter Gordon !!!彼のワンホーン・カルテットを目の当たりにし、あり得ないほどに背水の陣に位置するレイドバックを、早速イメージして演奏したのでしょう。

百聞は一見に如かず、自分にも経験がありますがリハーサルやステージ横でレジェンドのプレイを目の当たりにする事は、演奏家にとって最高の学びの一つです。

「Pescara Jazz 1973プログラム」

16分音符で聴かれる、アウトする、Steve Grossman, David Liebmanライクなフレージングのタイトなこと!実はDexterの吹く16分音符は8分音符と異なり、いささかラッシュし、on top気味です。あまり16分音符を演奏しないので目立たないだけなのですが。

Michaelは16分音符も実に正確、というかリズムのスイートスポットを捉えて、心地良さを伴ってまでブロウしています。

Grossmanが80年代中頃から、Sonny RollinsとJohn Coltraneの融合と言えるスタイルでプレイしていましたが、ここでのMicahelのスタイルは言ってみればDexterとGrossman、そしてホンカー・テナーの融合、これらをMichaelのアーバン・テイストが光るメルティング・ポットで一度しっかり溶かした後、バランス良く再調合したプレイと言えましょう!

これは誰もなし得なかった表現で、本人は元より他の誰かも含め、この演奏でしか聴く事が出来ません!

フレージングのメリハリ、高度な音楽性に裏付けされたラインの数々、研究熱心なMichaelは徹底的にジャズフレージングの構造や仕組みを分析、研究し、しかし決して頭でっかちになる事はなく、常に「歌う」「スイングする」を念頭に、音楽性豊かに演奏していました。