2021.04.19 Mon

Tribute to John Coltrane

今回はDavid Liebman, Wayne Shorterふたりのサックス奏者をフィーチャーしたコンサート=1987年開催されたLive Under the Sky ’87のプログラムをライブレコーディングした作品「Tribute to John Coltrane」を取り上げたいと思います。

Recorded: 26th of July, 1987 at Yomiuri Land East

ss)David Liebman ss)Wayne Shorter p)Richie Beirach b)Eddie Gomez ds)Jack DeJohnette

1)Mr. P.C. 2)After the Rain / Naima 3)India / Impressions

John Coltrane没後20年、そして当時日本Jazz夏の風物詩となったLive Under the Sky 10周年に企画されたコンサート、豪華メンバーが集まりColtraneのオリジナルを演奏しました。節目の年に偉大なミュージシャンへのトリビュート・コンサート、しかも夏の屋外フェスティバルともなれば出演者も聴衆も否応なしにテンションが上がると言うもの。プレーヤーはオーディエンスの熱狂的なアプローズを受け歴史に残る名演を残しました。

Coltrane研究家であり、自身の音楽的ルーツを彼に持つDavid Liebmanが核となった形で盟友Richie Beirachをピアニストに迎え、Live Under the Skyに当日出演したWayne Shorter(自己のグループ)、同じくSteve GaddのグループThe Gadd Gangで出演のEddie Gomez、Jack DeJohnette’s Special Editionで出演のJack DeJohnetteをメンバーにバンドが組まれました。

プログラムの売りとしてはLiebmanとShorterのツー・ソプラノサックス、一体どんなコラボレーションやバトルを聴かせてくれるのだろうか、音楽仲間とは前評判で持ちきり、高鳴る胸の鼓動を感じながら僕もよみうりランドに足を運びました。

当日はMiles Davis GroupでKenny Garret、The Gadd GangでRonnie Cubar、Jack DeJohnette’s Special EditionでGreg Osby, Gary Thomas、World Saxophone QuartetでHamiet Bluiett, Julius Hemphill, Oliver Lake, David Murrayと、弩級サックス奏者大集合による真夏の祭典でもありました。

同年9月にHerbie Hancock Quartetのメンバーで来日したMichael Breckerと話をしていると「そのプログラムは僕にも出演依頼があったけど、スケジュールが入っていてNGだったんだ」との事。彼のChronogicを紐解くと自身のバンドで欧州ツアーが入っていました。彼もColtrane派テナー奏者筆頭のひとり、オファーがあって然るべきです。ファンとしてはMichaelがLiebman, Shorterどちらの代わりだったのか興味を惹かれれるところ、もしかしたら彼のバンドでの出演依頼もあったのかも知れません。また本作でのサックス奏者の組み合わせも素晴らしいですが、コンビとしてMichael〜Liebman、Michael〜Shorterの可能性もあった訳で、どう転んでも物凄い組み合わせには違いないのですが、Coltrane Tributeとしてのサウンド、コンセプトに大きな違いが現れそうです。

「もしかこうであったならば…」と考えると物事キリがないのですが、この組み合わせに関しては想像を巡らせない訳には行きません(笑)!!

Michael〜Liebmanの組み合わせはユダヤ系サックス奏者組、知的で構築的な、論理が支配するハイパーな、そして情念が見え隠れする場面が表出する物凄い演奏になること間違いなし!

このふたりのオフィシャルなツーテナー演奏は残されていませんが、実は80年12月六本木Pit InnでのStepsのライブに日野皓正バンドで来日中であったLiebmanがなんとシットイン!あろう事かMichaelのオリジナルNot Ethiopiaでバトルを繰り広げました!方法論、アプローチや音色の違い、高次元でのやり取り、一音たりとも聴き逃すわけには行きませんでした!案の定佳境に達した場面では「バヒョバヒョ、ボギャー、グワー、ギョエギョエ〜」とフリークトーン祭り(汗)、60年初頭からのColtraneの足跡を辿りながら、65年以降のFreeに突入したスタイルで締め括るというストーリーです。

この演奏はライブレコーディング「Smokin’ in the Pit」の未発表テイクに必ずや残されているはず。近年大活躍の発掘王Zev Feldmanの手により、発掘される事を願ってやみません!

もう一つ、Shorter〜Michaelのサックスバトル、これはJaco Pastoriusの作品「Word of Mouth」の1曲目Crisisで既に行われているのですが、こちらは実際にその場で演奏した訳ではなく、ソロイストがお互いの音を聴かずにJacoのベーシックなトラックだけを聴いて演奏し、ミキシング時にプロデューサーであるJacoが任意に各人のフレーズをチョイスし出し入れさせ、コラージュのように重ねた演奏です。結果的にバトルのように聴こえるだけで純然とした共演ではありません。

このふたりに関しては横綱相撲的な大取組になること請け合いです!大変な盛り上がりを見せながらも互いを尊重しつつ、決して個人プレーは行わず相手の出方を見ながら、しかし常にマイペースのShorterを前にしてMichaelは彼流のアプローチの中でもしかしたら手玉に取られるかも知れません?

テナーの大御所ふたりによる演奏、ColtraneとStan Getzが60年JATPで渡欧した際にドイツで収録された映像も間違いなく横綱相撲です。Miles Davis Quintetリーダー抜きでColtraneをフィーチャーした編成にGetzが加わりバラード・メドレー、そしてThelonious MonkのナンバーHackensackではバトルを繰り広げています!

穏やかな雰囲気の中で柔和な眼差しを向けながら、互いのプレイを尊重しつつの取り組み(笑)、異国の地での偶発的な演奏であったかも知れませんが、後にジャズシーンを牽引する両巨頭のモニュメント的な共演です。

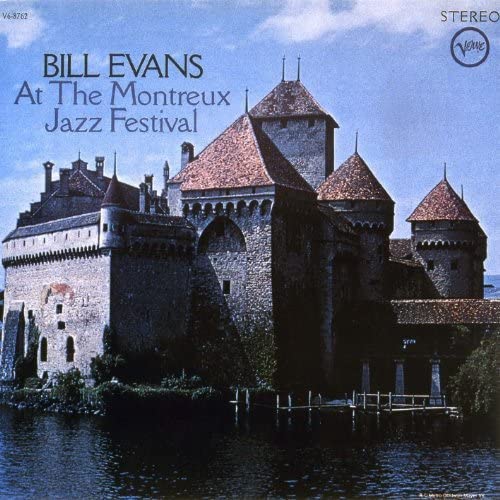

リズムセクションに関して、Beirach, Gomez, DeJohnetteのトリオは本演奏が初顔合わせになりますが、Gomez, DeJohnetteのふたりは68年Bill Evans Trio「At The Montreux Jazz Festival」での名演が燦然と輝いており、近年クオリティに遜色のないスタジオやプライヴェート録音が続々と発掘され、僅か6ヶ月間の存続期間でしたがさらにトリオの演奏価値が高まりつつあります。

もう1作、以前Blogで取り上げたピアニスト、ボーカリストTom Lellisの89年録音作品「Double Entendre」ではGomez, DeJohnetteふたりの、また違ったアプローチでの素晴らしいコンビネーションを堪能する事が出来ます。

Beirach, DeJohnetteの共演は79年録音「Elm」、全曲BeirachのオリジナルをGeorge Mrazと共に演奏した名盤、Beirachの代表作として彼の魅力を余す事なく表現しています。

Liebmanは本作と同じ87年1月に「Homage to John Coltrane」を録音、同年リリースされています。レコードのSide AがGomezを起用したアコースティック・サイド、Side BがMark Eganのエレクトリックベースをフィーチャーしたエレクトリック・サイド、本作収録のAfter the Rain, IndiaほかColtraneのオリジナルを演奏しています。

このアルバムの存在が契機となり、本コンサートのプログラムが組まれたのでは、と睨んでいます。

それでは演奏内容に触れて行く事にしましょう。1曲目はお馴染みMr. P.C. 、59年録音Coltraneの代表作にして名盤「Giant Steps」に収録されているマイナー・ブルース。Miles Davis Quintet時代からの盟友である名ベーシストPaul Chambersに捧げられたナンバー、皆さんよくご存知の事だと思います。作曲者自身その後もバンドのレパートリーとして頻繁に取り上げました。

Liebmanのカウントに続き曲がスタート、「お〜待ってたよ、期待していたぜ!」とばかりにワクワク感満載のオーディエンスの、数万人規模での響めきに近い歓声が聴こえます。オープニングに相応しくテンポもColtraneの演奏が♩=250、こちらはそれよりも速い♩=280に設定されています。

寸分の隙も無いとはこの演奏のためにある言葉なのでしょう、プレーヤー5人の発する音全てが終始有機的に絡み合い、アイデアを提供しつつ互いにインスパイアされ、相乗効果のショーケースと思しきインタープレイの数々です!

テーマに続きLiebmanが先発ソロ、エッジの効いた鋭角的なサウンド、主たるトーナリティの他に全く別のスケールが織り込まれたかの如き異彩を放つアドリブ・ライン、ここではグロートーンやオルタネート・フィンガリングも交え、シャウトし、耳に痛いまでに(汗)届くプレイを聴かせます。この頃の彼の楽器セッティング、マウスピースがDave Guardala Dave Liebman Model、リードはBariプラスティック・リード、本体はCouf(Keilwerthの米国向けモデル)。テナーサックスを封印してソプラノに専念していた時期です。

リズム隊について、まずGomezのベースが絶妙なOn Topに位置し、これまたエッジーなDeJohnetteのシンバルレガートと素晴らしい一体感を聴かせます!そして拍の長さが圧倒的に長いDeJohnetteのドラミングがバンドのリズムの奥行き感を深めています。コンビネーション抜群のふたりに加え、管楽器に対するバッキングの天才Beirachが美しくもダイナミックなピアノタッチを駆使し、実に楽しげにまで自由な発想で、枯渇することのない砂漠のオアシスの如く迸るアイデアを提供し、ソロイスト、メンバーを鼓舞します。別の言い方をすれば茶々入れ名人、お囃しの達人でしょうか(笑)?

Liebmanの最後のフレーズを受けつつ続くShorterのソロ、これは一体どう表現したら良いのでしょう?まず音色が相方とは全く異なります。使用楽器、マウスピースがOtto Link Slant 10番、リードはRicoでしょうか。本体はYAMAHAセミカーブドネックSilver Plated。ラバーのマウスピース使用なのでよりウッディではありますが、音の太さと艶、コク感が尋常ではありません!Liebmanのテナーサックス封印とは異なり、この時Shorterはテナーも自分のヴォイスとして普通に用いていました。今回ソプラノに専念したのは自身の発案か、主催者やLiebmanに要望されたのかは分かりませんが、対比という観点からソプラノ2管編成は結果としてふたりの演奏をフォーカス出来たと思います。

フレージングに関して、ジャズ的なアプローチの範疇に入っているようで実は枠外では?とも十分に感じさせ、奏法的には”もつれている”かのような独特なタンギング、かと思えばシングルタンギングの連続、フリーキーでアグレッシヴなライン、フラジオ音、小鳥の囀りの如き発音、いきなり小唄のようなメロディ奏、常人では考えられない展開の連続は真の天才の降臨でしょう!

この猛烈な演奏の伴奏担当リズム陣、凄まじいまでの瞬発力の連続、間違いなく3人とも全く何も考えずその場で鳴った音を受け(反射神経と手足が直結しています!)、インスピレーションを頼りにサポートしていますが、その確実性と高い音楽性はあり得ない次元です!

特にBeirachの、とんでもない事象を目の当たりにしても、尚且つ悠然とカウンターメロディを入れられる大胆さには鳥肌が立ちます!

Shorterのソロはまるでおもちゃ箱をひっくり返したような、どんな玩具が飛び出して来るか分からない意外性を持った展開ですが、一応彼なりの起承転結と次のソロイストに受け渡すための手筈の用意はされていました。続くBeirachのソロにはそのためスムーズに移行し、Shorterソロの余韻を残しつつ、真っ白なキャンバスに絵を描き始めるべく体制の立て直しを図り、そして徐に演奏開始です。

フロント陣の猛烈な演奏の後にも関わらず、Beirachは更なる強烈な展開をベース、ドラムを巻き込んで、リズム隊3人組んず解れつをとことん聴かせます!GomezもDeJohnetteも仕掛ける、受けて立つのアプローチを繰り返し、真夏のよみうりランド上空には激しい雷鳴が轟きそうな勢いです!いや、既に演奏自体が雷鳴でしたね!(爆)

ここまで奇想天外にイキまくっている演奏を聴くと、お囃子の達人は鳴物師であると同時に主たる芸能の達人でもあると再認識しました(笑)!まさしく三位一体の演奏なのですが、あまりにも各々が素晴らしいので出来れば一人ひとりのプレイを個別に聴きたい気持ちです(笑)。

密度の濃い演奏では時間の経過は加速します。ピアノソロ後ラストテーマへ、えっ?もう終わりですか?もっと聴きたいんですけど(涙)。Coltrane Tribute Concertのオープニングは歴史的な名演で開始されました。

聴衆の大歓声の後にLiebmanによるMCが始まります。Coltraneに対する思いを込めた内容をカタコトの日本語を交え(サービス精神旺盛です)、熱く語り、そしてデュオを開始すべくBeirachに促します。

David Liebman

2曲目はAfter the RainとNaimaのメドレー。After the Rainは「Impressions」に収録され、ここではドラマーがElvin JonesからRoy Haynesに交代しています。

Naimaは前出の「Giant Steps」で初演され、こちらも自身の重要なレパートリーとして生涯演奏されました。

本作での演奏は長年デュオ活動を継続しているふたりの絶妙なコンビネーションを聴くことが出来ます。冒頭にはピアノの弦を直接指で弾く効果音的奏法を聴かせ、Liebmanもフリーキーな音色で呼応しデュオの雰囲気を高めています。

ピアノのイントロに続き美しいメロディが始まります。ルパートを基本にゆったりと揺らめくように、アグレッシヴなトリルも交えながらテーマを演奏しています。コンパクトにプレイをまとめ、Beirachのリズミカルで豊かな響きのイントロに導かれてNaimaが始まります。彼等の演奏は85年録音「Double Edge」でも聴くことが出来ます。

こちらの演奏はスタジオ録音ということもありリリカルで落ち着いた雰囲気、本作の演奏は臨場感あふれるライブならではの内容です。本来バラードであったNaimaをボサノバやEven 8thのリズムで演奏するようになったのは、Cedar Waltonのトリオ作品73年1月録音「A Night at Boomers, vol.2」収録の演奏からではないでしょうか。

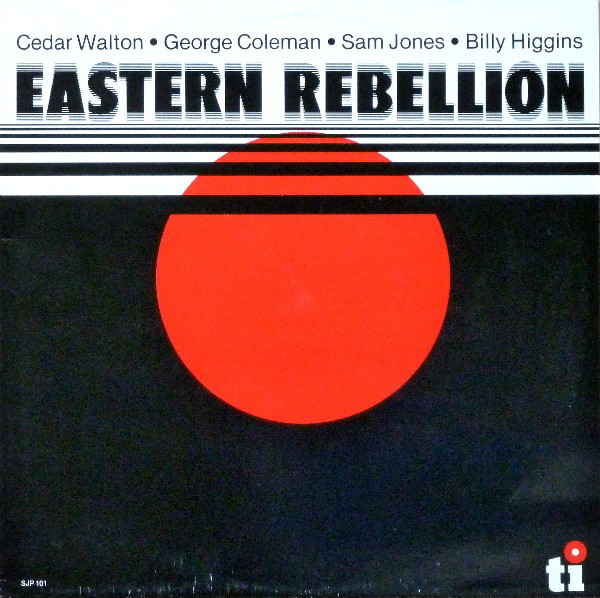

Waltonは75年12月録音「Eastern Rebellion」でGeorge Colemanをフロントに迎え、カルテットでも演奏しています。

ここでのソプラノサックスの音色には「シュワー」という音の成分(付帯音)が聴こえます。ドラムのシンバルと被る成分が多いのでバンド演奏では消えがちな付帯音ですが、デュオならではの良さ、音色に豊かさが増します。

ふたりの絶妙なコラボレーションにより音量のダイナミクス、互いのフィルインやフレージングの駆け引き、Liebmanのラインに対するBeirachの反応、放置、またピアノのサウンド付け、コードワークに対するLiebmanの対応のバリエーションの豊かさ、ナチュラルさ、全てがあり得ない次元で昇華しています!オーディエンスの掛け声にも感極まった感が聴き取れます。そして続くBeirachのソロの何と素晴らしいこと!崇高な美学に基づいたリハーモナイズの妙、いみじくもLiebmanが名付けたBeirachのニックネーム”The Code”、面目躍如の異次元コードワークの連続です!音楽的にも超高度な世界、しかも美しいピアノタッチで!これは堪りません!ラストテーマも意外性に富んだアプローチを聴くことが出来ます。

Richie Beirach

LiebmanのBeirachと自身の紹介、そしてShorter, DeJohnette, Gomezの名を呼びあげステージに戻るように促しています。

Wayne Shorter

3曲目はIndiaとImpressionsのメドレー、これら2曲も前述の「Impressions」に収録されています。Gomezの深い音色によるベースソロから始まリ、重音やハーモニクス奏法等様々なアプローチを用いますが、恐らくColtraneが演奏したバラードをモチーフに、と言う主題を自身で掲げメロディの断片を交えながらソロをプレイし、My One and Only Loveを聴き取ることが出来ます。

その後スラップのような奏法を披露しソロ終了と同時にドラムがリズムを刻み始め、イントロ開始です。スペースの多い曲なのでソプラノふたりが互いを聴きながら、被ることなくフィルインを入れますが、内容的には各々我が道を歩んでいます。

ソロの先発はShorter、素晴らしくインパクトのある音色でMr. P.C.以上にアグレッシヴなフレーズを繰り出しますが、時折聴かれる小唄的メロディに安堵感を覚えます。リズム隊のバッキングのアイデアは尽きるところを知らず、Shorterを徹底的にサポートしますが、Gomezのアプローチには敬服してしまいます!

Eddie Gomez

リフが入りBeirachのソロへ、案の定無尽蔵に溢れ出るアイデアが聴衆を別世界へと誘います。ここではDeJohnetteが率先してBeirachの後見人とも取れるアプローチを見せており、ソロイスト毎に役割分担を行っているかのようです。まだまだ続けられるにも関わらずBeirach余力を残しLiebmanのソロへと繋げます。初めからこめかみの血管が切れそうなテンションでのプレイ、フリージャズに突入したかのようです!バッキングを止め、暫し音無しの構えを見せていたBeirach、Liebmanのアグレッシヴなフレージングの合間にとんでもないラインを弾き始めたじゃありませんか!まさしく長年連れ添った(笑)このふたりにしかあり得ない阿吽の呼吸です!このバッキングで更に火のついたLiebman、悶絶しそうな勢いですが、プレイに決して乱れを見せず正確なタイム感をキープしています。

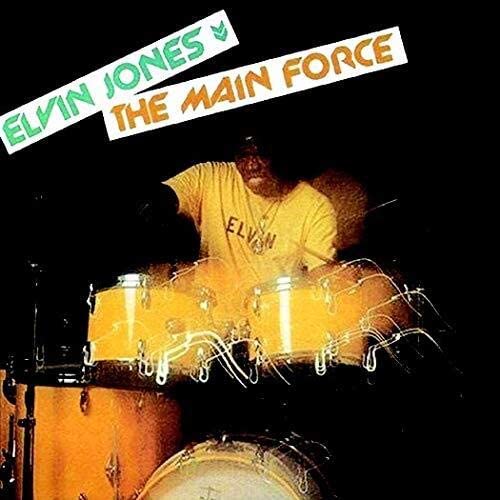

その後ラストテーマ、実にゆっくりとリタルダンドしてドラムソロへと繋げています。激しくも音楽的なフレーズを繰り出し、Elvin Jonesスタイルを彷彿させながらテンポをアッチェルさせImpressionsに繋がります。

テーマをLiebmanが吹き、Shorterはオブリガードを演奏します。ソロはShorterから、一触即発でDeJohnetteが反応します。このふたりは60年代後期のMiles Davis Quintetで同じ釜の飯を食べた仲、久しぶりの共演かもしれませんがそこは昔取った杵柄です。

続くBeirachは端正にして凛々しく、正面を見据えてひたすらスイングする事に全身全霊を傾けているかの如きプレイ、実にカッコいいです!そこにLiebmanが怪しげに斬り込んできました。リズム隊は新たなカンフル剤を注射されたかの如く、活性化して行きますが、Beirachがバッキングを止め、Coltrane Quartetでテナーソロが佳境に入った時の、ピアノの椅子に座り続けるだけのMcCoy Tyner状態です!

その後再びドラムソロに移行しそうになりますが、DeJohnette本人は再度のソロを望まないであろうし、何より演奏時間が長くなると判断したBeirachが(メンバーには1時間で収めて欲しいと主催者側からオファーがあったのでしょう)パターンを弾き、ラストテーマに持っていきます。激しいエンディングを伴い歴史的コンサートは大団円を迎えます。

Jack DeJohnette