2021.05

2021.05.30 Sun

今回はピアニストKenny Kirkland唯一のリーダー作91年リリース「Kenny Kirkland」を取り上げてみましょう。

Released: October 1, 1991

Studio: BMG Studios A & B, New York City

Producer: Delfeayo Marsalis, Kenny Kirkland

Executive Album Producer: Ricky Schultz

Label: GRP Records

p, key)Kenny Kirkland ts, ss)Branford Marsalis ds)Jeff “Tain” Watt(on 1~4, 6, 7, 9) ds)Steve Berrios(on 8, 10) perc)Don Alias(on 5, 8, 11) perc)Jerry Gonzales(on 8, 10) as)Roderick Ward b)Charnett Moffett(on 1, 4, 7) b)Andy Gonzalez(on 8, 10) b)Christian McBride(on 6) b) Robert Hurst(on 9)

1)Mr. J. C. 2)Midnight Silence 3)El Rey 4)Steepian Faith 5)Celia 6)Chance 7)When Will the Blues Leave 8)Ana Maria 9)Revalations 10)Criss Cross 11)Blasphemy

Kenny Kirklandの幅広く豊かな音楽性、魅力が詰まった素晴らしい作品です。

55年9月New York City, Brooklynで生まれた彼は6歳でピアノを始め、Manhattan School of Musicでクラシック・ピアノと音楽理論を学びました。その後僅か22歳でPoland出身の名バイオリニストMichael Urbaniakの欧州ツアーを経験し、東欧を代表するベーシストMiroslav VitousのECMアルバム79年「First Meeting」80年「Miroslav Vitous Group」にも参加します。この時既にソロ、バッキングで自己のスタイルを発揮しています。

美しくクリアーなピアノタッチ、Herbie Hancockをルーツとしていますが明確なオリジナリティを聴かせるスタイル、一聴彼と即断出来る8分音符のフィギュア、申し分のないタイム感、思わず引き込まれてしまう麻薬的魅力と言える独特の色気、そしてリーダーの音楽性に確実にブレンドし、変幻自在、柔軟にバックアップするサイドマンとしての資質が認められ、その後も数多くの優れたミュージシャンと共演を重ねます。

枚挙にいとまがありませんがざっと思い付く限り、Dizzy Gillespie, Terumasa Hino, Elvin Jones, Kenny Garrett, Sting, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Michael Brecker, Carla Bley, Hiram Bullock, Franco Ambosetti, Dave Liebman, John Scofield, Stone Alliance…いわゆる売れっ子ピアニスト、旬のアーティストとして最先端ミュージシャンのツアーに参加し、彼らの代表作と言える作品で優れた演奏を数多く残しています。個人的にお気に入りの作品を挙げておきましょう。

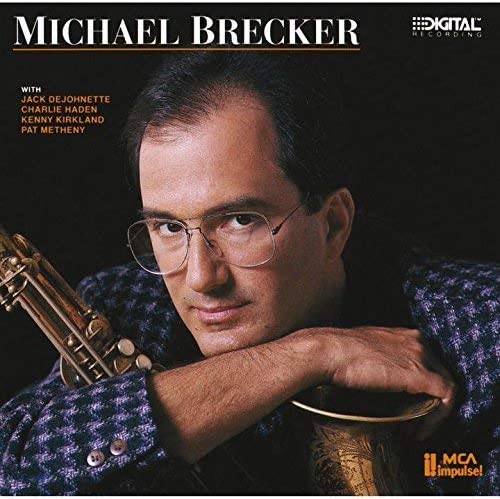

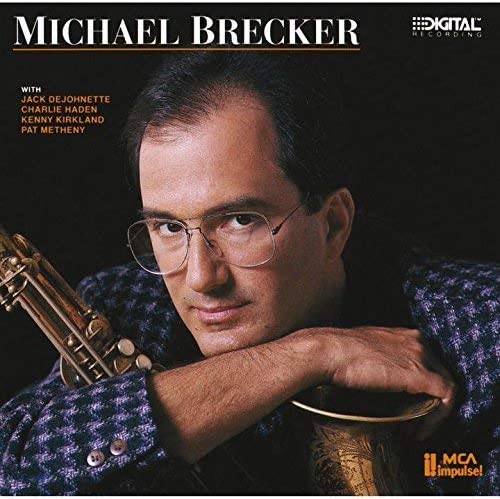

Stone Alliance / Live in Berlin(83年), Wynton Marsalis / Black Codes(85年), Sting / The Dream of the Blue Turtle(85年), Michael Brecker(87年), Branford Marsalis / Crazy People Music(90年), Kenny Garrett / Black Hope(92年)

まさに将来を嘱望されていた音楽家ですが、残念なことに98年11月鬱血性心不全の発作を起こし、43歳の若さで帰らぬ人となります。直前まで変わらず元気に演奏活動を行なっており、青天の霹靂、発作の原因は諸説ありますが定かではありません。

Branford Marsalisのリーダー作98年録音「Requiem」は同年8月にKirklandほかベースEric Revis、ドラムJeff “Tain” Watts当時のレギュラー・カルテットで録音されました。すぐさま彼らはレコーディングされた楽曲を携えてツアーに出ましたが、直後の10月にKirklandが急逝、12月に残された3人で彼に捧げたナンバーElysian(理想郷、至上の幸福)をレコーディングしアルバムに追加して発表しました。

彼の演奏をこよなく愛していたリーダーたちは突然のKenny Kirklandロスにさぞかし呆然とした事でしょう。彼のプレイの素晴らしさ、One & Onlyなアプローチから、Kirklandの演奏が無ければ自分の音楽が成り立たないとまで考えたプレーヤーもいた事でしょう。しかしいつまでも悲しみに暮れている訳にはいきません。時間も音楽もどんどん前に進行して行きます。

彼の後釜探しはさぞかし難航したことでしょう。知る限りではMichael Brecker BandやBranford Marsalis QuartetにてJoey Calderazzoが紛失したパズルのピースを埋めるが如く適材適所で活躍し始めました。そしてBranfordのバンドにはその後不動のメンバーとして、Joeyが参加します。

そのJoeyですがKirklandと同じく91年に初リーダー作「In the Door」をリリースしています。作品プロデューサーは彼を「発掘」したMichael Brecker、クリニック演奏を行った先の大学で彼を見つけ、ピックアップしたと言っていました。Joeyをバックアップすべく1曲プレイも行なっていますが、他にもBranford, Jerry Bergonziと重量級テナーサックスをフロントに迎えて、コンテンポラリーな楽曲やアレンジされたスタンダードナンバーを演奏しています。

作品「Kenny Kirkland」ではBranfordがアルバムのメインボイスとして5曲プレイしており(1曲アルト奏者Roderick WardがOrnette Coleman役で参加していますが)、彼のテナー、ソプラノが作品のカラーのひとつを決定付けているように聴こえます。複数のテナー奏者の参加はアルバムにバラエティさを添えますが、サウンドの志向的にはフォーカス感は希薄になります。若くしての(25歳)デビュー作ですので本人の音楽性も然程定まっていなかったでしょう、色合いの多彩さを聴かせようと言うプロデューサーMichaelの采配だったと思います。

因みに本作のプロデューサーはBranfordの弟でMarsalis兄弟三男Delfeayo、兄Wyntonのアルバムもプロデュースするトロンボーン奏者でもあります。

87年4月14日Michaelが初リーダー作「Michael Brecker」をリリース(同年6月25日発売)する直前、場所は今はなき六本木Pit Inn、”Michael Brecker Special Session”と銘打ったコンサートで僕も生Kirklandの演奏に至近距離で触れることができました。ts, EWI)Michael Brecker, g)Mike Stern, p)Kenny Kirkland, el-b)Jeff Andrews, ds)Omar Hakim、素晴らしいメンバーによる来日公演でした!

何と言っても当夜はOmarが炸裂し絶好調、煽られたメンバー全員凄まじい演奏を繰り広げていました。例えばライブ1曲目はアルバム収録のNothing Personal、テナー、ギターソロと盛り上がりに盛り上がり二人の演奏に全てを持って行かれ、ステージには雑草も生えていないような荒涼としたツンドラ大地を感じましたが(汗)、しかしKirkland全く意に介さず、ひたすらマイペースにアプローチし、更なる山場作りを模索しつつストーリー性をしっかりと感じさせながらソロを巧みに構築して行き、煽り役のOmarを寧ろ扇動するプレイを展開、遂には六本木Pit Innのステージに青々とした樹々が生い茂った熱帯雨林のように見えたのを覚えています(爆)。

後日Michaelとその日の演奏について話をしました。本人かなり手応えがあったようでStern, Kirkland, Andrewsらの演奏を絶賛していましたが、Omarのドラミングが音量、音数的にもtoo muchで個人プレイに走り気味と話していました。そして何といっても女性にモテモテ(爆)だったのが気に入らなかったようで、「Omarは女の子にちょっかいを出し過ぎる」と嘆いていたのが印象的でした。単に羨ましかっただけなのかも知れませんね(笑)。

「Kenny Kirkland」は彼が36歳の時にリリースされました。収録全11曲中いずれもが高い音楽性を放つ自身のオリジナル6曲、他にBud Powell, Ornette Coleman, Wayne Shorter, Thelonious Monkたちジャズジャイアンツのナンバーも素材として取り上げ、独自の解釈によるアレンジを十二分に施し、曲毎に編成を変え様々なカラーを持たせ、またシンセサイザーをサウンド付けに巧みに用いアコースティックと融合させ、自身の音楽として表現しています。

本作のレコーディング日程に関するディテールがクレジットされていないのは残念です。幾つかのセッションで成り立っているので複数日を費やした事でしょうが、Kenny Kirklandリーダー作プロジェクトとして他にもアイディアがきっとあった事でしょう。それは恐らく次作に持ち越されたのではないかと睨んでいますが、プレイヤーとしての資質に恵まれているのは当然として、ジャズジャイアンツのオリジナル選曲にどこか「いち」ジャズファンの匂いを感じさせるのです。実現しなかった2作目のリーダーアルバム、演奏内容は言うに及ばず、ジャズファンの心をくすぐる選曲の一枚になったのではないかと勝手に想像しています。

Kenny Kirkland

それでは演奏について触れて行く事にしましょう。1曲目アップテンポのナンバーMr. J.C.、ピアノ左手の印象的なパターンから始まるアグレッシブな楽曲、曲のフォームとしては基本的に倍の長さのマイナー・ブルース、前述のMichael BreckerオハコのNothing Personalと構成が被る部分もあります。

ところでJ.C.とは誰の事でしょうか。イニシャルから連想されるのはJohn Coltrane、そう言えば彼のアルバム「Giant Steps」収録のオリジナルCousin Maryのメロディとリズムのフィギュアが良く似ています。

Branfordの深いテナーサウンド、Jeff Wattsのタイトかつ超弩級ヘヴィーなドラミングとCharnett Moffettの極太でon topなbassが織りなすビートが相俟って、これは盛り上がらない訳がありません!

ソロの先発はKirkland、端正で音の粒立ちが半端ない8分音符、脱力感とスピード感、テンションが並走するプレイは聴き手をナチュラルにジャズの真善美へと誘い、豊かなリズムはスイングの極意を提示しているかのようです。

比較的クールに対処していたリズム隊ですがソロ半ばからはKirklandの知的でリズミックなラインにインスパイアされ、とうとうレスポンス炸裂、しかしもう少しイケそうなところ手前で、続くソロイストBranfordに華を持たせるべくソロを終えますが、この辺りも伴奏の達人ぶりを物語っていると思います。

Kirklandのタイム感が素晴らしいのもありますが、それにしてもベーシスト、ドラマー共にピアニストの提示するリズムのセンターの捉え方が実に確実で、その結果三者の織りなすスイング感は絶品です!

その後Branfordのテナーがパターンに乗って悠然と現れますが、まずこの音色の魅力にしてやられます!極太、ダークでダブルリップ奏法ならではの艶や付帯音の豊富さ、柔らかさとエッジのバランスがまるで化学的処理を施したかのような配合の絶妙さを感じさせ、テナーのトーンだけで既に十分に説得させられます。ピアノソロが構築したリズム、サウンドの世界に、更なるケミカル・リアクションを起こすべく同じベクトル方向を描く強力な因子を加わえたかのように、カルテット演奏が次のグレードに向かい始めているのが分かります。Kirklandのバッキングはテナーソロを俯瞰しつつ、決してtoo muchにならずほど良きスタンスを保ち、巧みな即断の合わせ技としての合流部分と放置箇所の選別、バックアップと自己主張の狭間を全くスムーズに往来します。

WattsのドラミングはサウンドとしてコンテンポラリーなElvin Jonesと評しても良いでしょうし、重厚なリズムとスピード感、繊細なカラーリング、レスポンスの良さは歴代ジャズドラマーの系譜に間違いなくノミネートされる事でしょう。Elvin~Tony Williams~Jack DeJohnette~Steve Gadd~Peter Erskine~Jeff “Tain” Watts!!Branfordとのコンビネーションの素晴らしさはここでも群を抜いています。ラストテーマ後のバンプ部分ではやはりとんでも無いことが行われていました。

Branford Marsalis

2曲目Midnight Silenceは彼のピアノとWatts, Branfordの3人で演奏が行われますが、ベースが鳴っているのでシンセベースをKirklandがオーバーダビングしたのでしょう、カルテット状態です。リリカルなピアノイントロに導かれシンセサイザーとシンバルが加わり、その後ソプラノサックスがソロを取りつつメロディを奏でます。シンセの音がホーンセクションやストリングスを聴かせ、サウンドに厚みを持たせています。その合間に聴かれるいかにも彼らしいピアノのバッキングやソロ、ここではコンパクトな楽曲に仕上げ、引き続きWattsの短いドラムソロをフィーチャーした3曲目El Reyへ。このドラムのフレージングはまさしくElvinスタイル!しかもこの上なくタイトな!それもそのはず、RayはElvinのミドルネーム、彼に捧げたテイクなのです!

そして組曲のように4曲目Steepian Faithに繋がります。シンセの織りなすラインがイントロとして演奏され、ソプラノがフィルインを入れつつピアノ共々テーマを演奏しますがアコースティック音とシンセサイザーのブレンド感が見事です!そのままピアノのソロへ、たっぷりしたタイムとレイドバック感がゴージャスさを引き出し、バックグラウンドに挿入されるシンセの音がジャジーなムードを高めます。その後はソプラノのソロへ、誰でもない、Branfordそのもののトーンが曲想に合致しています。SteepとはBranfordのニックネーム、こちらは彼に捧げられたナンバーなのでした。

Jeff “Tain” Watts

5曲目CeliaはBud Powellのナンバー、Don AliasとのDuoで演奏です。多重録音を駆使しAliasはパーカッション、シェイカー、コンガ、ボンゴ等を、Kirklandはピアノとシンセサイザー、ベースを重ねラテンジャズ・バンドの様相を呈していますが、何とタイトでグルーヴィーなリズムでしょう!思わず椅子から腰が浮き上がり、リズムに合わせて踊り出しそうになります!

Kirklandはスイングのリズム感も素晴らしいですが、ラテンミュージックに関してはマスターの称号を与えるべきではないでしょうか。シンセサイザーの使い方も巧みで楽しげにそして遊び感覚満載、効果的な音色やサウンド、こちらも一切の作為的な用い方のない、全てに必然性を感じさせるエフェクトです!

そしてAliasもラテンパーカッションのマエストロです!彼とは日野皓正さんの作品「Spark」で共演しましたが、気さくな人柄で、物静かな中に内に秘めた熱いスピリットを感じさせる、素晴らしいミュージシャンでした。

本テイクは粒立ちの良いプリプリとした音符によるリズムの洪水を、Powellのプリティなナンバーを素材に、ふたりのラテンプレーヤーが面白おかしく丁寧に音を重ねて作り上げた演奏と言えます。

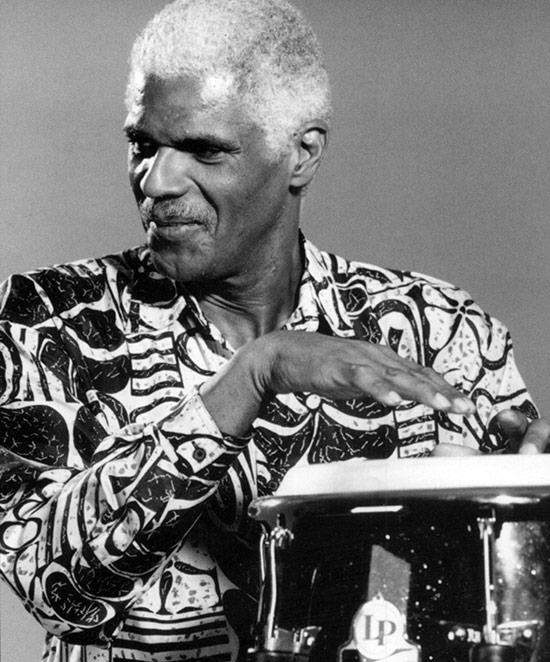

Don Alias

6曲目Chanceはミステリアスな雰囲気を湛えたワルツナンバー、ベーシストがChristian McBrideに交代します。

ピアノのリズミックなイントロに誘われ、曲が始まります。Wattsはブラシでリズムを刻みますがこちらでもElvinのテイストを感じます。Wattsがスティックに持ち換えたのにリンクするように演奏が熱気を帯び始めます。McBrideのベースワークは巧みで重厚、Wattsとのコンビネーションも申し分ありません。それにしてもKirklandのフレージングの長い事と言ったら!「息を呑む」とはこちらの事を指すのかも知れませんが、3連符、16分音符の洪水、緻密にして大胆、猛烈なテクニックと音楽理論の集大成的アプローチです!ベースやドラムのソロはなく、Kirklandの独壇場で演奏されており凝縮された彼のプレイが聴かれます。

Christian McBride

7曲目When Will the Blues LeaveはOrnette Colemanのブルース・ナンバー、この演奏は作品中異彩を放ちます。アルトのRoderick Wardは音色、フレージング、ソロのアプローチともOrnetteからの影響を強く感じさせますが、本演奏参加Charnettの父親Charles MoffettがOrnetteバンドのドラマーです。因みにChaernettの名前は父親のCharlesとOrnetteを合成させたものです。

ここでのWardはかなり健闘しており、Ornetteのサウンドを再現するのが目的なのであれば十分に成功していると思います。一方のKirklandは比較的オーソドックスなブレースプレイに終始しており、個人的にはもっとフリーフォームにまで突入して欲しかったところではあります。

Ornette Coleman Trioはピアノレス、コード感のない編成なので、オーソドックスなピアノ奏者が加わればこのような演奏になるという、デモンストレーションの様相を呈してはいます。

Charnett Moffett

8曲目Ana MariaはWayne Shoterのオリジナル、かの大名盤「Native Dancer」収録のナンバーです。オリジナル演奏に肖りBranfordのソプラノにShorter役を任命したのかと思いきや、Kirkland自身のピアノがフィーチャーされた極上のラテン・ジャズに変身しています。ベーシストAndy、パーカッションJerryのGonzales兄弟にドラマーSteve Berrios、ボンゴにAliasとメンバーが一新されています。

オリジナルよりも早いテンポが設定され、パーカッション、ボンゴの繰り出すビートが演奏の核となり、気持ちのこもったピアノソロが実に心地良く、どこまでも美しいこの名曲に新たな解釈を施した名演奏が誕生しました。

Native Dancer / Wayne Shorter

9曲目RevalationsはBranfordのソプラノをフィーチャーしたカルテットによる演奏、ベーシストがRobert Hurstに交代します。まずはソプラノの魅惑的音色に惹かれますがピアノソロが先発、ひたすらしっとりと抒情的に歌い上げ、Branfordもコンセプトを引き継ぎ美の世界を構築しますが、1曲目Mr. J. C.のアグレッシヴさから同一人物の演奏とは到底思えません。Hurstのベースが終始好サポートを聴かせています。

Robert Hurst

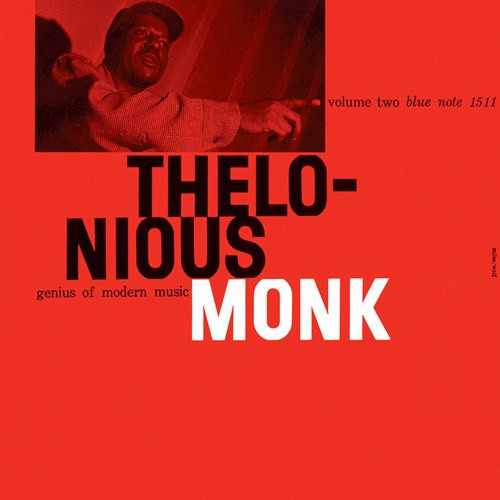

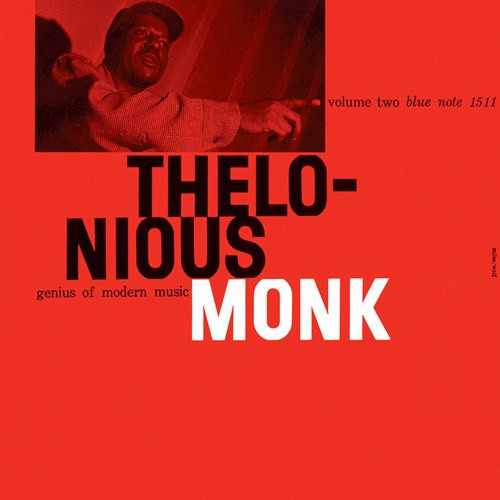

10曲目Thelonious Monkの名曲Criss Cross、Monkのオリジナル演奏は51年7月録音「Genius of Modern Music vol. 2」に収録されています。

実にユニークな楽曲、Monkならではのナンバー、僕自身彼の楽曲中フェイバリットな1曲です。オリジナルはミディアム・スイングでしたがここではCeliaと同じラテンの饗宴、ゴージャスにプレイされています!

Ana Mariaと同一メンバーによる演奏ですがAliasの代わりにBranfordがテナーで参加します。Celiaは多重録音を駆使してるとは言え二人で演奏したテイクでしたが、こちらは参加人数が多いので自ずとバンドのグルーヴはより深く、そしてリズムの奥行きがぐっと増します。

面白いもので、人間が奏でるリズムはその参加者数が多くなればなるほど密度や重厚感が対数的に増加して行きます。こちらは実に見事な総勢5人によるリズムのシンポジウムです!合奏感が半端ありません!

想像するにCeliaではクリック(メトロノーム)を用いてタイムを統一させていますが(全体的に限りなくデジタル的に正確ゆえ)、Criss Crossの方はテンポが結構速くなっていることからクリックを用いていません。こちらの方が人間の繰り出すビート感が合わさり、グルーヴし易くなるのです。

印象的なテーマ後Kirklandのピアノソロ、リズミックに快調に飛ばしつつもその後おもむろにモントゥノのリズムを弾き始め伴奏に回り、その上でシンセサイザーのビブラフォン・ライクな音色でソロを開始するのですが、興味深いトライアルです。オリジナル演奏にMilt Jacksonのビブラフォンソロがあるのでひょっとしたら敬意を表しているのかもしれません。

その後ラストテーマ終了してからBranfordが登場、ピアノの伴奏が抜け、しばらく後ベースも演奏を止め打楽器群を相手にブロウします。おそらく延々と続いたのでしょうが短く収められてFade Out、こちらも面白いアプローチです。

11曲目Blasphemyは再び多重録音を用いたKirklandとAliasのDuo、タイトルの意味は神・神聖な事物に対する冒涜。何やら意味慎重ですがこちらも作品中異色なナンバーです。陽気なはずのラテンのリズムが背徳的な匂いのするサウンドで満ちています。Kirklandはキーボードを駆使し様々な音色で色付けを行い、対してAliasはシンプルにリズムを刻み対応します。どこかWeather Report的なムードを感じさせますが作品のエピローグとして余韻を残し、to be continuedとしています。

2021.05.16 Sun

今回はKeith Jarrettの2009年ライブ録音「Somewhere」を取り上げてみましょう。

Recorded: July 11, 2009 at KKL Luzern Concert Hall, Lucerne(Switzerland)

Label: ECM Records [ECM 2200]

Producer: Manfred Eicher, Keith Jarrett

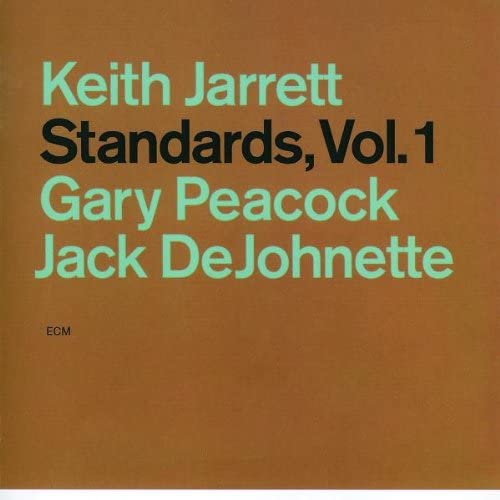

p)Keith Jarrett b)Gary Peacock ds)Jack DeJohnette

1)Deep Space/Solar 2)Stars Fell on Alabama 3)Between the Devil and the Deep Blue Sea 4)Somewhere/Everywhere 5)Tonight 6)I Thought About You

KeithのレギュラートリオStandards〜Gary Peacock, Jack DeJohnetteによる、21作目に該当する作品です。厳密に言えば同じメンバーでの録音第1作目、Peacock名義の77年2月録音の名作「Tales of Another」が存在するので計22作になりますが、いずれにせよこれだけ数多く作品をリリースしバンドを継続できるのはメンバーの音楽的一体感ゆえに違いありません。そして現時点でこのトリオが残した最新録音に該当するのですが、Peacockが昨年(20年)9月4日、85歳にして逝去したためにもはや同メンバーでの新作を望むことは出来ず、加えてKeithが18年に脳卒中を2回発症して麻痺状態となり、今でも左半身が部分的に麻痺してピアノ演奏に復帰できる可能性が低く、新しいベーシストを迎えて活動を再開することも難しい状況です。ですがおそらく全てのコンサートをアルバム・リリースを前提にプロデューサーManfred Eicherがライブレコーディングを行なっていて、スタジオ録音もかなりの数が残されていると想像出来、今後KeithあるいはEicherのプロデュースのもと、旧録音による新作が日の目を見ると思います。

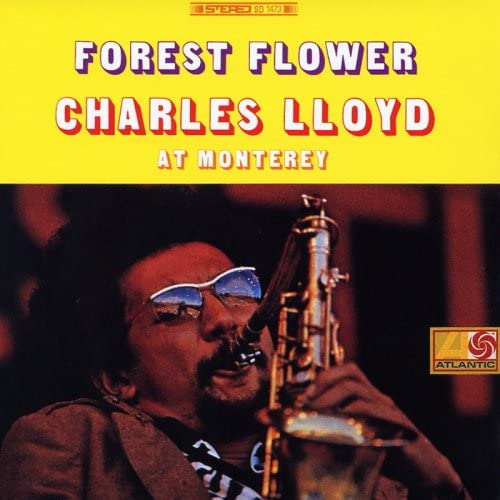

このトリオはTales of 〜が初顔合わせでしたが、KeithとJackはかのCharles Lloyd Quartetからの付き合い、66年にLloydがベーシストにCecil McBeeを加えNew Yorkでバンドを作りました。このバンドの作品66年ライブ録音「Forest Flower」が大ヒットを遂げたのは皆さんご存知の事と思います。リーダーの演奏も個性的ですがリズムセクション、特にKeithのピアノソロとJackのドラミングの素晴らしさが光ります。

相性が良いのでしょう、二人は71年5月Duoアルバム「Ruta and Daitya」を録音しています。ここでのエピソードがあるのでご紹介しましょう。

同年Miles DavisのグループはLos AngelesにあったジャズクラブShelly’s Manne Holeに出演しました。ちなみにクラブのオーナーは西海岸を代表するドラマー、Shelly Manneです。Manneはスインギーでオーソドックスなスタイルを信条とするプレーヤーだったので、当時のMilesバンドの出演には多少の違和感を覚えますが、話題沸騰のバンド人気には敵いません。

そうです、音楽的内容はエレクトリック真っ只中、アルバム「Miles Davis at Filmore」「Live Evil」の頃です。リズム自体は8ビートでハードロック的ではありますが、新しい音楽を作り上げて行く過程には必ず伴う音のカオス状態の中で、メンバーであったKeithとJackの二人はMilesの求めるサウンドにチャレンジしつつ、同時に自己のアイデンティティーも模索していた事でしょう。「Ruta and Daitya」の牧歌的な音楽はひょっとしたらMilesの音楽に対する反動、そして自分たちが表現したいサウンドのナチュラルな表出であったように聴こえます。Keithの牧歌的なアプローチはJan Garbarekを始めとする、いわゆるヨーロピアン・カルテットにて表現し続けています。

米国のライブハウスは通常1〜2週間のスパンで同一バンドが演奏しますが連夜の出演終了後でしょうか、彼らはHollywoodのスタジオSunset Sound Recordersの友人に誘われ、自由にスタジオを使用することを許され、クラブにあったドラム、パーカッション、エレクトリック・ピアノ、オルガンといった機材を持ち込み演奏し、作品として録音テープを作りました。この出来栄えに自信があったのでしょう、Keithは同年11月、以降親密な付き合いを現在まで40年以上保つECMレーベルへの初めてのレコーディング「Facing You」をOslo, Norwayにて、ソロピアノで行います。この時に彼がレーベルのプロデューサーManfred Eicherにテープを渡し、アルバムとしてリリースすべくミックスダウンを依頼します。レーベル作品発表には特別な拘りのあるEicher、音楽内容での対立からミュージシャンとの確執をも厭わない彼がリリースを快諾したのは、作品の内容から当然の成り行きでした。

Milesバンド後の二人は自己のグループを組織し演奏を続けていましたが、再びEicherにより集合がかかり、Garyと共に83年1月、3作分のレコーディングをNYCにある名門スタジオPower Stationで行い、83年「Standards, Vol.1」84年「Changes」85年「Standards, Vol.2」と毎年立て続けに発表します。3人はオリジナリティな音楽性を持つ一国一城の主としてのミュージシャン、彼らがトラディショナルなピアノトリオというフォームでオーソドックスな、言ってみれば「懐かしさや懐古趣味、手垢にまみれたジャズ・スタンダード」を取り上げて正面から真にクリエイティヴに演奏し、作品を発表するというのはさぞかし意外な事だったでしょう、ジャズシーンはにわかに湧いた事と思います。名手たちならではの王道を行く共同作業、Standards Trioは80年代以降彼らの代表する活動となり、コンスタントにプレイを継続しました。

長きに渡り継続するバンド活動は、ミュージシャンが自発的に組織する場合が多いですが、レーベルのプロデューサーがオーガナイザーとなり、音楽を俯瞰しつつメンバーと共に作り上げて行く作業を20年以上も続けるのは珍しく、Eicherの堅牢な意思を感じます。

これらで聴かれる濃密な演奏は一聴Keithのピアノ演奏に耳を奪われ、Garyの闊達なサポートと寄り添い感、放置感にも納得させられますが、Jackのプレイが比較的大人しく、サポートに回ったように感じられますが寧ろ「叩けるけれど叩かない」凄みに圧倒されます。彼を筆頭とする真にクリエイティブなドラマーは、音数を多く叩くことやトリッキーなフレージングの連発に価値を見出してはいませんし、自分の演奏ばかりが目立つような個人プレーに走ることは決してありません。Keithのプレイに正面からレスポンスする事も勿論ありますが、全くフィルインを入れずにシンバルレガートだけでプレイを支えることが多々あります(そのシンバルレガート自体も誰にも真似の出来ないビート、スイング感、アタック、音色を有していますが)。それが結果的にメッセージやイメージの情報量が他の誰よりも膨大なKeithのプレイを確実に表出させるのです。彼の粘っこく奥行きのある8分音符、裏拍や弱拍のアクセント感、ある種理想のジャズに於ける「ノリ」を極めたプレイ、それらが1拍の長さが圧倒的なJackに全く持って比肩し、Keithの繰り出すインプロビゼーションのラインとJackのリズムキープだけで十分に音楽が成り立ってしまうように聴こえます。

音楽の三要素=リズム、メロディ、ハーモニー、これらが極論Keithの右手から繰り出されるラインと、同じくJackの右手によるシンバルレガートとの融合で完璧に成立しています。ここにおいてジャズの表現とは全ての音に必然が必要で、同時にストーリー性やウタが何より大切なのだと宣言しているかのようです。

ラストテーマの前に行われるピアノとドラムの8小節、4小節交換、ここでのKeithのフレージングも凄まじいですがJackのソロのありえない次元でのクリエイティブさ、スポンテニアスさには常に開いた口が塞がらないのです!

しかし蜜月がずっと続くことはありません。彼らは86年10月の来日公演を最後に一時休止した事がありますが、その後比較的間も無く再活動を遂げています。どんな名人達人でもマンネリに陥り、迷宮に入り込み出口を見いだせない状況に困窮することがあります。特に彼らの題材がスタンダード・ナンバーでは尚更のことです。オリジナルナンバーであれば如何様にでも色付け可能ですが、彼らは素材にアレンジを施す事は殆どなく、いわゆるリズムの仕掛けやコード進行の変更もまずありません。例えばエンディングで思いもよらぬバンプが用いられるのは予定調和ではなく、ごく自然発生的に演奏に至るのでしょう。調味料を極力使わず、素材の持つ味わいを最大限に引き出した自然食を提供するシェフのように、ひたすら正統派として正面からスタンダード・ナンバーに取り組む彼らです。

3人はディスカッションを繰り返しリーダーであるKeithの方向性の確認を幾度となく繰り返したように思います。

ひとつの私見としてですが、Keithの演奏するアドリブ・ライン、そして方法論について、いわゆるジャズ的なアプローチ、過去の先達のラインを踏襲したものも聴かれますが、それは結果としてであって、このトリオではごくシンプルに、頭に浮かんだメロディラインをそのまま演奏すると言う、インプロビゼーションの原点とも言える手法を念頭に置いていると思います。これはとても高度な音楽性とセンスが必要となり、楽器を弾きこなす確実なテクニックと強靭な精神も併せ持つ事が不可欠です。JackはKeithの意向を汲み、即興演奏という名の究極の作曲行為を鮮明にすべく、ピアノソロのバックでは必要不可欠な音しか演奏しないと決めているのかも知れません。

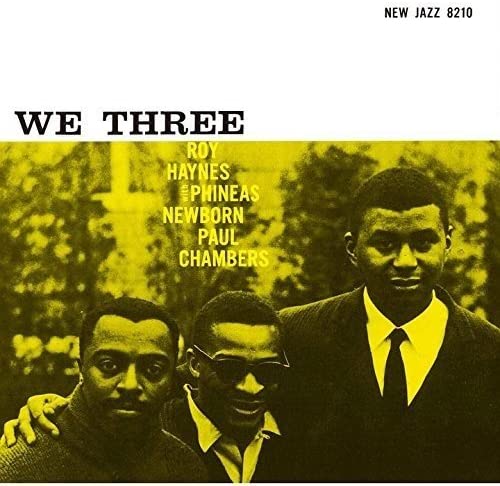

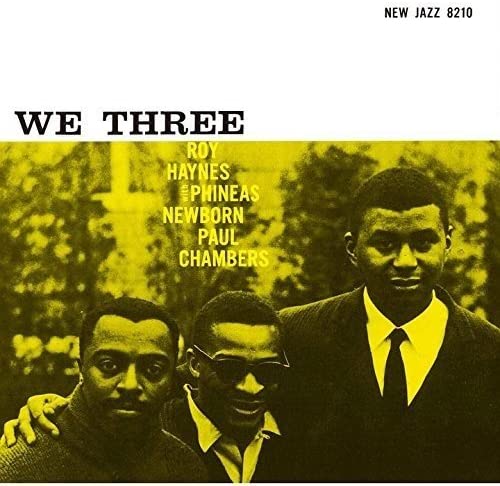

58年録音名ドラマーRoy Haynesのリーダー作でPhineas Newborn Jr., Paul Chambersを擁したピアノトリオ作品「We Three」、我々3人にしか出来ない演奏、音楽がここにあるという気概がタイトル、演奏内容から感じられますが、KeithのStandards一連の作品からはより強く芸術家の自己主張を感じるのです。

「行けるところまでとことん行こうじゃないか!」とまで宣言したかどうかは分かりませんが、軌道修正をしつつプレイをし続けることの重要性を高度な次元で捉えている彼ら、でも最も大切にしているのは演奏時に新鮮さを失わないナチュラルさであり、最先端のプレーヤーのみがなし得るルーティン化に対する打開策を模索し続けた結果なのでしょう。

それでは収録曲について触れて行く事にしましょう。1曲Deep Space/Solar、メドレーのようなクレジットですがMilesのオリジナルSolarのイントロとして演奏されたソロピアノのパートに、曲名を付けたと思われます。美しくピアノを響かせ、幻想的でクラシカルな第一楽章と言えるパートの後、Solarのメロディラインを匂わせつつ第二楽章へ、その後左手と対旋律で徐にテーマを弾き始め、ベース、ドラムが加わります。ピアノのラインと交錯するようにベースソロがスタート、ベースが主体ではありますがピアノ、ドラムの合いの手は全く対等のようです。その後ピアノが主導権を握りソロを取り始めますが十分にスペースを取っているので二人が巧みにフィルを入れます。Keithのソロが次第に熱を帯び始め、前人未到の世界に突入し、恐らく2千人規模のコンサートホールの聴衆全員を崇高な美の世界に誘います。それにしてもフレーズの長さが半端ありません!聴いている方も合わせて無呼吸でいると息が詰まりそうになります!酸素ボンベを用意して鑑賞に臨むべきかも知れません(汗)。

例の唸り声の発生回数、声量も増し、入魂ぶりが伺えます。フレーズにユニゾンして唸り声を発する他に、ここでは演奏に対しての「同意」「納得」として発しているように聴こえます。

ちなみに他の演奏では「ため息」「掛け声」「声援」「感嘆」「悲鳴」「哀願」「失笑」「発見」「歓喜」「脅し」「落胆」「賞賛」「追憶」…としても聴こえ、彼のピアノ演奏同様に様々なニュアンスを表現しています(笑)。その後短くベースソロを挟み、エンディングへ。ラストテーマは荘厳にかつ短くメロディを演奏しFineです。

盛大なアプローズを受けピアノが徐にメロディを弾き始めます。2曲目Stars Fell on Alabama、オーディエンスはこの意外な選曲にさぞ驚いた事でしょう、しかし聴衆の歓声に敏感なKeithに対し礼儀正しくここではじっと発声せず固唾を飲み込んで聴き入っています。古き良き米国南部の雰囲気を湛えた美しいナンバー、Georgia on My Mindにも通じるテイストを感じますがこちらはAlabama州のお隣Georgiaの州歌にもなっています。Aメロをソロで弾き、2回目のAからベース、ドラムが参加し始めます。Keithも若かりし頃この曲を耳にしたでしょう、感性の書庫に仕舞い込んでいた楽曲の断片を引っ張り出して、イメージを最大限に膨らませて脱力と崇高な美の世界を以って表現しています。Garyの地を這うが如きラインがKeithのプレイを鮮明に浮かび上がらせ、Jackの全く無駄のない、音使いを厳選したかのようなブラシによるバッキングが演奏を引き締めています。シンコペーションを用いたメロディからベースソロへ、Keithのコンセプトを確実に受け継ぎ巧みに歌い上げ、ラストテーマへと続きます。いや〜聴き惚れてしまうほど素晴らしいです!

3曲目Between the Devil and the Deep Blue Sea、ミュージカル的な明るく華やかで、おしゃれなナンバーを取り上げました。50年代のNew YorkのBroadwayの街並みがイメージ出来そうですが、実はミュージカル・ナンバーではありません。31年にCab Callowayにより初レコーディングされたポピュラー・ソングです。

1コーラスをソロでピアノが演奏し、その後トリオでテーマを演奏します。この演奏もStandardsの真骨頂が見事に表現されています!テーマは2ビート・フィールで演奏され、ソロの1コーラス目は引き続き2ビート、ドラムは若干セカンドライン風に叩いています。その後スイング・フィールになり世界が開けた感じでグルーブして行きます。なんとゴージャスなタイム感、超安定走行を保ちつつ排気量の大きいアメ車で郊外を悠然とドライブするかの如き優雅さ、Keithも8分音符を中心に鼻歌を口ずさむかのように小粋なアドリブを展開、ジャジーなフレージングは用いられていますがテンションはあまり用いられず、ダイアトニックなインサイドの音使いが中心となり、前述の「頭に浮かんだメロディラインをそのまま演奏する」手法のショーケース、これは!物凄い音楽性です!

ソロの終盤戦ではスピード感溢れる3連符や16分音符の応酬がJackとなされますが、シンバルレガートを中心としながらKeithのラインに纏わりつくように叩いているプレイ、実に細やかなサポートの連続です!これは神経を集中させなければ聴き取ることが難しいかも知れません。

ソロが終わり聴衆の声援が聴かれますが、然もありなんとばかりの掛け声です。Garyのソロを挟んでJackとの8バースが始まりますが、いずれも玩具箱をひっくり返して次は一体何が飛び出て来るだろう、と実に楽しみなフレーズ&ポリリズム祭り状態です!Keithもインスパイアされ16分音符のエキサイティングなフレージングの嵐です!それにしても猛烈な音符の粒立ち!ピアノの筆頭マエストロです!ドラムソロ中にさりげなくテーマの断片を挿入する小粋さ!2コーラスを終え、その後ラストテーマへ。エンディングも曲想に合った可愛らしさを聴かせます。

4曲目Somewhere/Everywhere、Leonard BernsteinのナンバーSomewhereとそのエンディングが長く伸び、曲の様相を呈したEverywhereとのメドレー。曲のタイトル付けが素敵です。

BernsteinとKeithの透徹な音楽性は実に良くマッチしていると思います。数多くのジャズミュージシャンがBernsteinの楽曲を演奏していますが、演奏家の持つムードと解釈、表現力でKeithの右に出る者はいないでしょう。美しくも優雅、このサウンドにずっと浸っていたい気持ちになります。

いきなりメロディからスタートします。バラードですがJackはスティックで対応し、音量がごく控えめ、スティック先端のチップが小さめのものを使用しているかも知れません。テーマ後Garyのソロから、そのバックで奏でるKeithのメロディックなラインがSomewhereの裏メロディの如く、全く的確に響きます。その後ラストテーマ、そしてバンプが繰り返されこの部分がEverywhereに該当します。Keith十八番の牧歌的なアプローチで厳かに、祭儀的に演奏されます。延々と同じモチーフを辿りつつ、Jack, Garyは巧みに様々な表情を保ちながらプレイし、ディクレッシェンド、クレッシェンドを繰り返しFineとなります。これは感動的なテイクに仕上がりました!

続けて2曲Bernsteinのナンバーが聴けるのは至福の喜びです!5曲目Tonight、Somewhereと同じWest Side Storyからのナンバー、本作白眉の名演奏になります。イントロ無しでKeithのカウントに続き曲がスタート、天から舞い降りてくるメロディを恐山のいたこ状態で身体に受け入れ、ピアノフォルテの完璧な演奏者が脱力、鼻歌でプレイしますが、これはジャズというよりもジャンルを超えた純粋音楽の領域に達しています!!

ソロは右手のシングルノートを中心とし、左手のコードはあくまで最小限に、でもラインから聴こえるコード感は実に確実、これに申し分のないタイム感、グルーブ感が合わさり、さらにJackとGaryの完璧なサポートが加わり、ジャズ史上最強のスイングを聴かせています!

ソロが終わっても聴衆はあまりの素晴らしさに茫然自失、これは致し方ありません!全員しばし拍手や歓声をあげる事さえも忘れてしまいました!

その後ドラムソロが2コーラス行われますが、こちらもKeithのスピリットを踏まえた範疇の中で、タイムモジュレーションをさり気なく交えながら行われラストテーマへ。このモジュレーションをKeithが返礼としてでしょう、ラストテーマで採用していますが、Garyが術中にはまりリズム的に一瞬危うい場面もありました。実は危うい場面は始めのテーマにもあり、メロディが終わりピックアップソロのためのブレーク時、珍しくJackが2拍ほど溢れました。曲の小節数がもう4小節あると勘違いしたように感じますが「おっといけねえ!」とばかりに急停車、でも何事も無かったかのように演奏は継続して行きます。エンディングは比較的トラディショナルなリックを辿り、ハッピーエンドです!

6曲目I Thought About Youはアンコールで演奏されたのでしょう、コンサートの山場を終えた落ち着き、安堵感を感じる演奏です。こちらもイントロを演奏せずに徐にピアノがテーマを弾き始め、ベース、ドラムが加わります。美しいメロディを極上のセンスとピアノタッチ、ベースとドラムの見事なサポートで壮大な絵画を鑑賞するかのようです。テーマを前半演奏した後そのままピアノがソロを後半取ります。JackのシンバルによるKeithのソロと同期したカラーリングの妙、Garyが底辺を支える事で成立するサウンドの数々、3人だけがなし得ることの出来る世界のエピローグとして相応しい演奏に仕上がりました。

2021.05.03 Mon

今回はピアニスト、ボーカリストBen Sidranの78年ライブ録音リーダー作「Live at Montreux」を取り上げたいと思います。豪華メンバーを迎えた極上のライブパフォーマンスを聴くことが出来ます。

Recorded: July 23, 1978 at the Montreux Jazz Festival, Switzerland

Produced by Ben Sidran

Executive Producer: Steve Backer

p, vo)Ben Sidran ts)Michael Brecker tp)Randy Brecker g)Steve Khan vib)Mike Mainieri b)Tony Levin ds)Steve Jordan

1)Eat It 2)Song for a Sucker Like You 3)I Remember Clifford 4)Someday My Prince Will Come 5)Midnight Tango/Walking with the Blues 6)Come Together

シンガーソングライターやプロデューサーとしても活躍しているSidran、本作で聴かれるようなユニークなスタンスでのジャズやフュージョンへの取り組みを行なっています。

43年8月14日Chicago生まれの彼は学生時代Steve MillerやBoz Scaggsらとバンド活動を行い、大学卒業後に英文学の博士号を取得するべく英国名門Sussex大学に留学します。彼のニックネームDr. Jazzはそこで取得した博士号、そして音楽全般、特にJazzに対する造詣が深いことに由来して付けられました。

渡英の際にはEric Clapton, The Rolling Stones, Peter Frampton, Charlie Wattsらと既にセッションを行なっています。

その後米国に戻り、旧友Steve Millerのバンドにキーボード奏者、作曲者として参加し、多くのヒット作を手がけます。同時にMose Allison, Van Morrison, Rickie Lee Jones, Diana Rossらのアルバムをプロデュースします。

彼の主だった活躍はポップスのフィールドになりますが、米国のブラックミュージックや20世紀におけるユダヤ人のポピュラー音楽に対する貢献度を分析した著書(本人もユダヤ系米国人)、Miles DavisやArt Blakeyらを始めとするジャズのレジェンド達との会話を録音したCDを発表と、ジャズへのこだわりを感じさせつつ、多岐に渡ります。

どう答えたのかまでは覚えていないのですが、何かの本で読みました。Milesに「あなたの書いた名曲Nardisを逆から綴ると僕の名前のSidranになるのですが」のような事を質問したそうです。いや、むしろ彼の答えは決まっていますね、口癖であった「So What?(だからどうした?)」(笑)。

前作に該当する77年作品「The Doctor Is In」を紐解くと、本作に繋がる流れを垣間見ることが出来ます。ここでも本作のSong for a Sucker Like Youが収録されていますがメンバーが異なり、ストリングスも加わったことに起因する異なるグルーヴやテイストから、かなりポップな印象を受けます。

しかし以下のインスト演奏がアルバムのジャズ度や品位を高め、Sidranが単なるポップスのミュージシャンではないことを証明しています。まずHorace Silverのナンバー63年録音の名曲Silver’s Serenade、何とオリジナルでも演奏していたトランペッターBlue Mitchellを起用することで作品に敬意を表し、ドラムTony Williams、ベースRichard Davisという素晴らしいメンバーを迎え重厚でスインギー、躍動感あふれるグルーヴを聴かせ、本来スイングでの演奏をカラフルなラテンリズムを用いて躍動感を持たせ、ゴージャスなストリングスやパーカッションによるデコレーションを施しつつ、しかし曲の持つジャジーな雰囲気を損なうことなく、Sidran風のポップな味付けを加えることに成功しています。彼のバッキングやリズムアレンジも大きく功を奏していて、CTIのプロデューサーCreed Taylorライクなアレンジを想起させなくもありませんが、これはまた異なるテイストです。

次にCharles Mingusの名曲 、Lester Youngに捧げられたGood Bye Pork Pie Hatの演奏、自身のピアノをフィーチャーし、外連味なくジャズテイストを表現しています。ここでは同じドクターであるDr. Johnのピアノ演奏をイメージさせる部分もありますが、似た音楽的立ち位置ゆえなのかも知れません。

加えてCharlie’s BluesではSidran自身のボーカルをフィーチャーしつつ、ここでもT. Williams, R. Davisコンビを迎え、ジャジーで華やかな演奏を展開しています。

更に一作前、76年作品「Free in America」ではかのカリスマ・トランペッターWoody Shawを招き、何とBilly JoelのNew York State of Mindで間奏をプレイさせています!誰もが知るポップスの名曲にまさかのコアなジャズプレイヤーの起用、このセンスに敬服しました!

「Free in America」「The Doctor Is In」で表現した音楽のライブバージョン、そしてジャズメンとの共同作業が本作になります。それまでは米国西海岸のスタジオ系ミュージシャンを起用しての作品作り、ハイクオリティの「ジャズっぽいポップ・アルバム」を制作し続けたアーティストの、一つの纏めとしてのアルバムと言えましょう。

そしてこの流れの総決算が以前Blogで紹介した79年作品「The Cat and the Hat」、本作で共演のMike Mainieriをプロデューサーに迎え素晴らしい選曲、意外性も伴った考えうる最高のメンバー、コンパクトにして最大限に凝縮された演奏、緻密で大胆なアレンジ、さらにゴージャスな流れとしてのベクトル、音楽的方向性とも全く自然な展開を遂げた結果の大名盤。見事に結実しています。

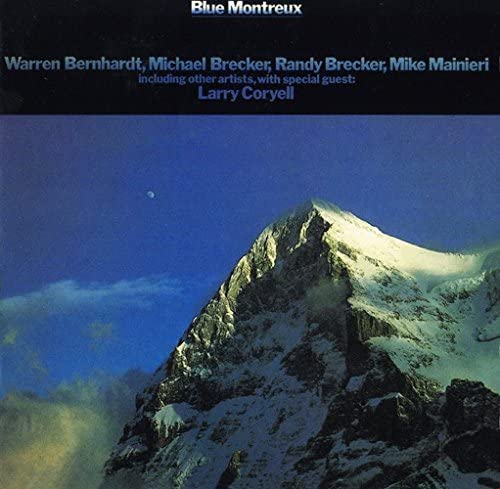

Sidranは当時の所属レーベルAristaのアーティストとしてMontreux Jazz Festivalに出演しました。彼以外の本作メンバーにLarry Coryellを加え、Arista All Starsとして演奏された「Blue Montreux」「Blue Montreux Ⅱ」の2枚は当時のフュージョンシーンを代表する傑作として存在(君臨)し、またこの時の映像や音源がyoutubeを始めとするネットや海賊盤で多く流布しています。

それでは演奏内容に触れて行きたいと思います。1曲目Eat ItはTony Williamsのために書かれたSidranの新曲、司会者の熱のこもった紹介からピアノのイントロが始まります。

この作品はライブレコーディングでありながら、ホールの残響等アンビエントの成分が少なく、スタジオで録音されたが如きドライさを聴かせ、耳に心地良い個々の楽器の音色、セパレーション、バランス感を有しています。

Steve Jordanのドラミング、音符が「丁度良い所」に位置するある種理想的なタイム感、的確なグルーブ、Tony Levinのタイトでユニークなラインを駆使したベースの素晴らしさにインパクトを覚えます。この時21歳(!)のJordanは以降The Rolling StonesやJohn Meyerのトリオで大活躍、Levinの方は本作直後にかの歴史的プログレッシブロック・バンド、King Crimson(!)に参加する事になり、Stick Bassを携えて大活躍、ふたりの優れたリズム隊の飛翔寸前を捉えた形になります。

Steve Khanのカッティングやフィルインが隠し味になり、Sidranのモントゥーノ(若干リズムが軽めですが)や随所に聴かれる倍テンポでのドラム、ベースの巧みさ、Mainieriのソロのスピード感、ライブで演奏されたとは思えないクオリティの連続です。エンディングは急停止したかのようにカットアウトでFineです。

Ben Sidran

Tony Levin with his stick bass

Steve Jordan

2曲目 Song for a Sucker Like You、Brecker兄弟のホーンアンサンブルが加わります。リズム隊のグルーヴ、Breckersの絶妙なセクションプレイ、オブリガード、そしてオーディエンスのアプローズも加わりオリジナルの演奏とは一線を画します。素材自体は優れた楽曲ですが調理の方法、スパイスの効かせ方で随分と印象が変わるという見本のような演奏です。

Michael & Randy Brecker

3曲目RandyとSidranのデュエットによるBenny Golsonの名曲I Remember Clifford、ごく普通に、特にキメやセクションを設けたわけではなく、Randyがこのような形でストレートにスタンダードナンバーを演奏するのは珍しいです。

彼はClifford Brown, Lee Morgan, Miles Davis, Freddie Hubbard, Woody Shawたちレジェンド・トランペッターの演奏を愛聴し研究していましたが、何かのインタビューで「CDショップで昔聴いていたトランペット奏者のアルバムを見つけると思わず買ってしまう」のような発言をしていました。とりわけトランペッター誰しもが敬愛してやまないBrownieへのトリビュート・ナンバー、思い入れがあって演奏出来たのでしょう、素晴らしいパフォーマンスを聴かせています。トランペットのcadenzaではジャズマンとしての真骨頂を披露しています。

Randy Brecker

4曲目は本作白眉の名演奏Someday My Prince Will Come、本来ワルツで演奏されるこの曲を大胆にも8ビートにアレンジ、これはSidranならではの粋な味付けです!

実はこの演奏には編集が施され、ソロを大胆にカットしてあります。まず先発Michaelのソロ、計4コーラス演奏しましたが後半2コーラスをカットし前半の2コーラス収録、続くSidranは2コーラス演奏の後半1コーラスをカットで1コーラス目のみ、続いてRandyとMainieriが3コーラスづつソロを取りましたがそれらは全てカットされています。テープ編集はあたかも手芸名人が織り成したかのようなパッチワークに仕上がり、つなぎ目の不自然さや拍手と歓声の唐突感は全くありません。

youtubeに編集前の完全な映像がアップされています。https://www.youtube.com/watch?v=R3zx5SwLIe4(クリックすると見られます)

短縮されたテイクの倍以上の長さ13分超を有す演奏時間です。

画質自体はあまり良くありませんが、演奏者の細かな動き、表情を十分見ることが出来、当時28歳、Michaelの勇姿がダントツに光ります。

それにしても収録された2コーラスのプレイはフレージングの流れ、ニュアンス、コード進行への巧みなアプローチ、ストーリー性と、この時点で完璧な演奏に仕上がっているのは間違いありません!この曲のキーは通常B♭メジャーですがここではMichaelの最もフェイバリット・キーであるFメジャー、これもソロの歌い方にファンキーさをもたらすポイントになっています。

3, 4コーラス目のソロも素晴らしいのですが1, 2コーラス目のクオリティとはかなり落差があります。以前にBlogで書いた内容と重複する部分もありますが、こう推測しました。Sidranのバンドはライブ録音を行うので演奏曲を予めリストアップしました。レコードの収録時間は最長でも45分程度、ライブではどうしても演奏時間が長くなります。ユニークな曲が多いバンドなのでなるべく曲数を多く入れたい、すると1曲の演奏時間は限られるので編集を施す事になりますが、当時はライブ録音でもごく普通にテープを切り貼りしていました。「Someday My Prince Will Comeは面白いアレンジなのでぜひ収録しよう。ついては演奏時間は6分程度なのでMichaelのソロは収録出来ても2コーラスかな」のようなやりとりがレコーディングのスタッフやディレクターとあったと思います。

Michaelお得意のギグに臨む際の情報収集=レコーディング前に演奏曲の概要〜コード進行、リズムのフィギュア、グルーヴ、演奏の長さ、共演者等を可能な限り把握しておき、ソロのコンセプトを煮詰め、ある程度のガイドラインを書いておく、ないしはしっかり書き上げておく。いわゆる予習に余念がなく、加えて演奏後に納得がいかなかった場合、徹底的に不十分だった点、出来なかった部分を復習し決して放置をすることはありません。

自分の持ち分2コーラスの中に粋で小洒落た、でも音楽的に高度な内容も織り込み、そしてなんといっても8分音符のレイドバック感をたっぷりと考えたのでしょう。この目論見は大成功!King Curtisを彷彿とさせるテキサステナー・サウンド、Coltrane的コード分解のテイスト、Dexter Gordonばりのリズムのノリ、それらがMichaelの中でメルティングポットとなり、彼独自のスタイルを表出させています。2コーラス目の終わりに少しスペースがあり、その後3コーラス目に入りますが、テープ編集の糊代を用意したようにも感じられます。彼だったらそこまでの配慮ができるプレーヤーです。実は実は、僕が深読みのし過ぎで、本人は全く考えないで演奏したのかも知れません、それはそれで78年真夏のスイス・レマン湖の畔で若きテナーサックス奏者の天才的な閃きが存在した証という事になるでしょう。カットされたRandy, Mainieriの演奏はもちろん悪かろうはずはありませんが、いかにもセッション的なプレイでMichaelの演奏との差を感じさせ、むしろ彼の凄さを際立たせています。

Michael Brecker

5曲目はSidranのオリジナルメドレー、Midnight Tango / Walking with the Blues。Midnight〜の方は74年4作目「Don’t Let Go」に、Walking〜は73年3作目「Puttin’ in Time on Planet Earth」に収録されています。ここでもMichaelのオブリが曲の品位をグッと高め、華やかで熱く都会的なソロが「ジャズっぽいポップス」を確実にジャズサウンドへと昇華させています。

Walking〜でSidranの歌うフレーズの一節をSteve Khanがユニゾンで演奏し、決め事ではなかったのでしょう、彼に受けている場面や、エンディングのソロでMichaelが珍しくOld Devil Moonのメロディを引用していたりと、和気藹々な雰囲気が漂っています。

July 22, 1978 (L to R) members of the band Air, Tony Levin, Steve Backer, Ben Sidran, Warren Bernhadt, Mike Mainieri, Steve Khan, Michael Brecker, Muhal Richard Abrams

6曲目はMainieriのヘッドアレンジが施されたJohn Lennonの名曲Come Together、Sidran自身の曲紹介に続き例のイントロが始まります。Breckersのホーンセクションの後、テナーのイケイケ、ゴリゴリのソロ、実際MichaelはJohn Lennonのバンドに参加し、アルバムも残しています。73年作品「Mind Games」、思い入れもあった事でしょう。

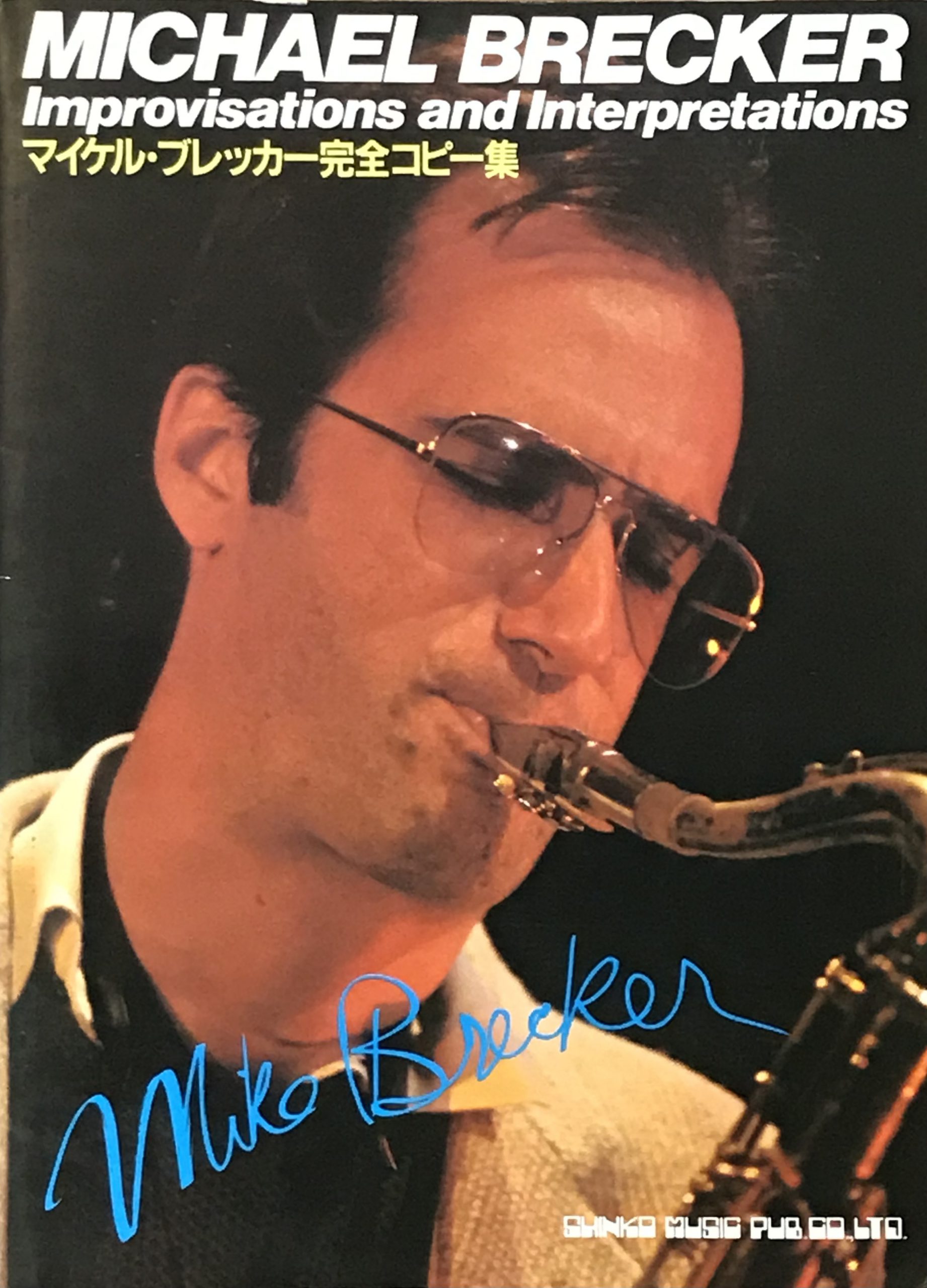

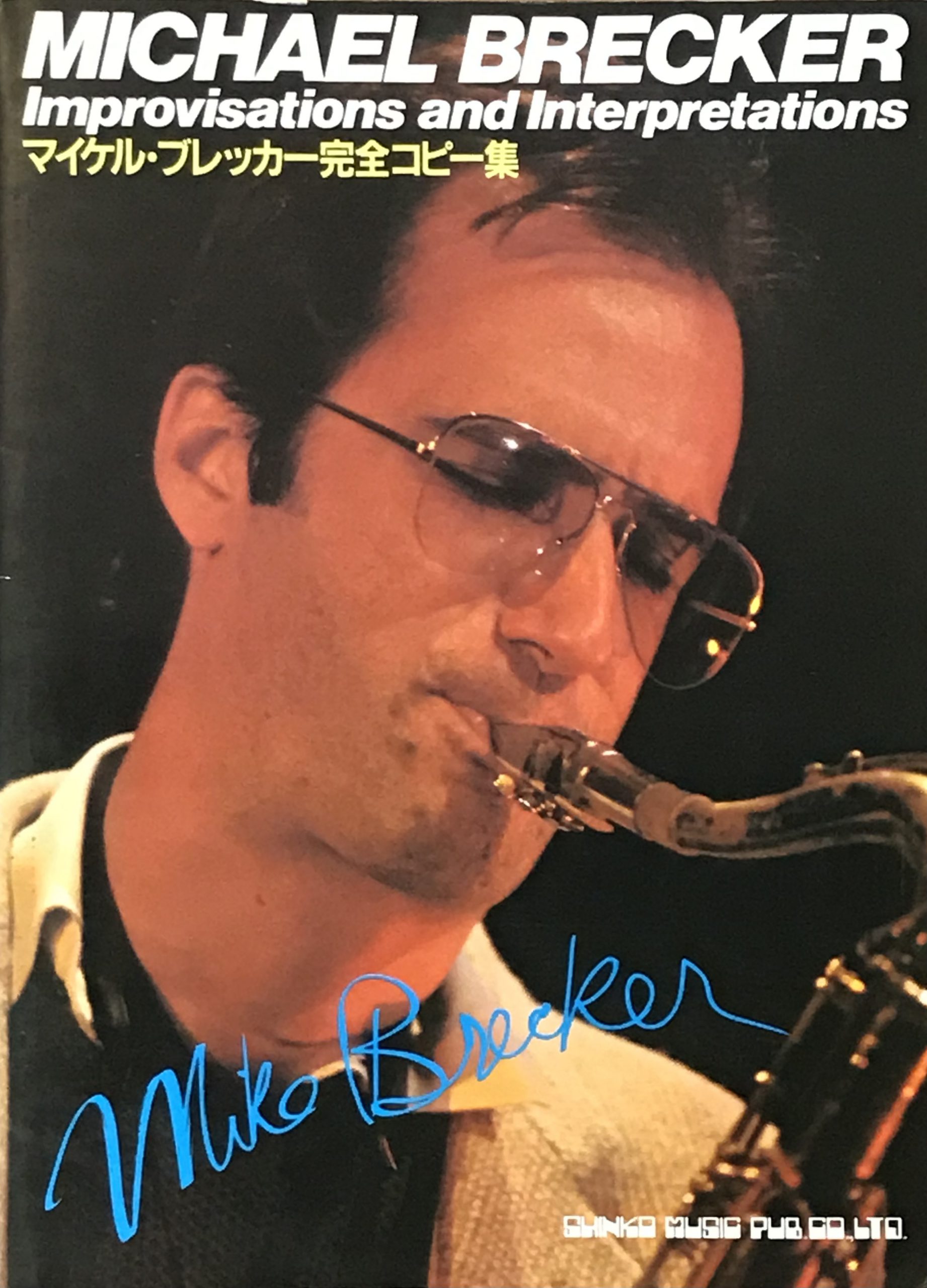

余談になりますが僕は81年4月にシンコーミュージックから「マイケル・ブレッカー完全コピー集」を出版しました。前年12月9日午後、おりしもAurex Jazz Festival ’80で来日中のマイケルにコピー集に掲載する記事のインタビューを行う事になり、雑誌社担当の方、通訳の方、僕とで宿泊先の東京プリンスホテルに集合しました。

挨拶もそこそこに担当者が開口一番「ジョン・レノンがニューヨークの自宅前で暗殺された」と話してくれました。今ではSNS等世界中の情報が瞬く間に個人の手元に届きますが40年以上前の話、どんなにショッキングなニュースでも流布するにはそれなりの時間を要します。音楽出版社ならではの情報網で迅速に収集したのでしょうが、The Beatlesフリークの僕には衝撃的でした。

暗殺されたのが米国東部標準時12月8日午後10:50、 インタビューが日本時間9日午後4:00からだったので事件から数時間後、全くの最新情報です。その時マイケルは知る由もなかったと思いますが、おそらくインタビュー当日の夜には情報を得てはいたのではないでしょうか。

この時彼がジョンのバンド在籍者とは残念ながら知りませんでした。当然インタビューにはこの話は持ち上がりませんでしたし、30分という短い所要時間、しかもコピー集のためのインタビューでしたから。

当時まだタバコを吸っていたマイケルは「ちょっと待って、タバコを買ってくるから」と中座し自販機でマイルドセブンだったかセブンスターを購入、戻ってから火を付ける前に「インタビューの時間はどのくらい?」と尋ねました。「30分です」と僕が答えると、わざとタバコの箱を机に落とし、そんなに短いんだ、とばかりに戯けましたが、お茶目な彼に触れられた最初の仕草です。

もしかインタビュー時にジョンの死が話題に上がっていたら、彼は一体どんなことを話してくれただろう、そして纏わる思い出話は尽きなかったのでは、と思います。