2021.06.27 Sun

今回はシンガーソングライターMichael Franksの1995年作品「Abandoned Garden」を取り上げてみましょう。

Producer: Matt Pierson, Gil Goldstein, Russel Ferrante, Jimmy Haslip

Recorded at Bearsville Studios, Clinton, Make Believe Ballroom, Power Station, Sound on

Audio Mixer: James Ferber

Label: Warner Bros.

vo)Michael Franks flumpet)Art Farmer flg)Randy Brecker ts)Michael Brecker ss)Joshua Redman as)David Sanborn, Andy Snitzer al-fl)Lawrence Feldman fl, al-fl)Bob Mintzer tb)Keith O’Quinn p)Eliane Elias, Russel Ferrante, Gil Goldstein, Bob James, Carla Bley g)John Leventhal, Chuck Loeb, Jeff Mironov b)Jimmy Haslip, Chrisian McBride, Marc Johnson, Mark Egan, Steve Swallow cello)Diane Barere, Mark Orrin Shuman, Frederick Slotkin woodwinds, perc)Manolo Badrena ds, pec)Peter Erskine ds)Chris Parker, Lewis Nash perc)Don Alias, Bashiri Johnson vo)Brian Mitchell arr)Jimmy Haslip, Michael Colina, Russel Ferrante

1)This Must Be Paradise 2)Like Water, Like Wind 3)A Fool’s Errand 4)Hourglass 5)Cinema 6)Eighteen Aprils 7)Somehow Our Love Survives 8)Without Your Love 9)In the Yellow House 10)Bird of Paradise 11)Abandoned Garden

ビッグバンド編成ではないにも関わらず合計34名という参加ミュージシャンの多さ、しかもジャズ、フュージョン・シーンの精鋭ばかり、こちらにまず目が惹かれますが、充実したメンバーを贅沢に配し、曲毎のソロイストも演奏に極上のスパイスを加えるべく配合の度合いを計りながらの絶妙なプレイ、また毎曲のプロデューサーをサウンドのコンセプトに応じて替えるという至れり尽くせり〜綿密、微に入り細に入り、痒い所に手が届く豪華なアルバム制作に徹しています。

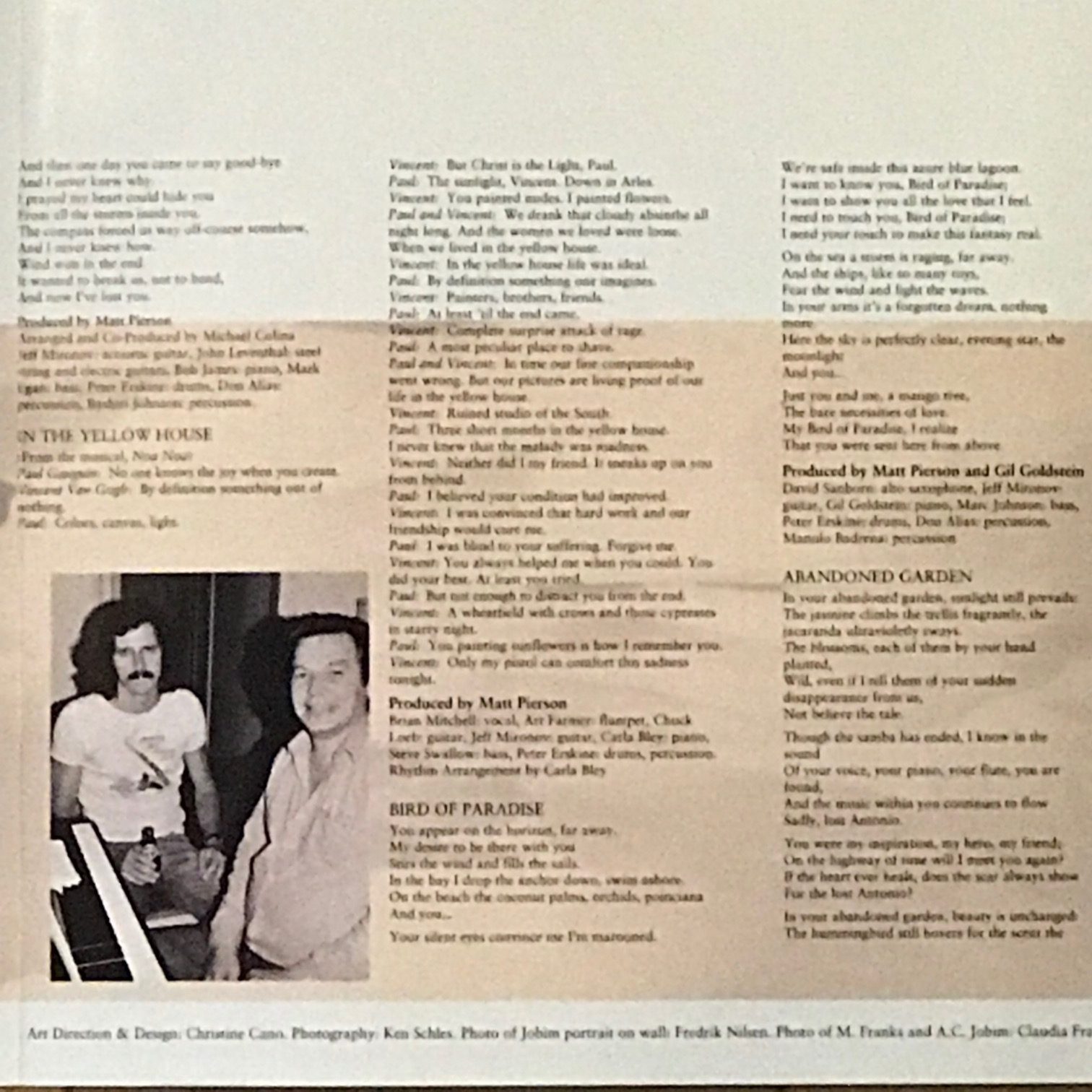

Franksが多大な影響を受けたBrazilが誇る偉大なシンガーソングライター、Antonio Carlos Jobimが作品の前年94年12月8日に67歳で逝去し、ミュージシャンとして、人間として心から尊敬していた彼に捧げた形になります。因みに彼が亡くなった時にはBrazil大統領令が発され、国民は3日間喪に服したそうです。Brazil国民だけではなく世界中の多くのファン、ミュージシャンも黙祷を捧げたと思います。

ライナーノーツにはJobimの写真と共に”In memoriam, Antonio Carlos Jobim, with endless admiration, affection, and love”と追悼の一行が掲載されており、1曲Jobimの書いた名曲Cinemaが収録されています。

77年リリースの第3作目「Sleeping Gypsy」にはJobimに捧げたFranks作ボサノヴァの名曲Antonio’s Songが収録されていて、キャリアのごく初期から彼に対する敬愛の念を窺うことができます。曲の持つムード、哀愁を帯びたメロディ、そしてここではDavid Sanbornの申し分無い「泣き」の間奏、オブリガートが輝き、この曲は歴史的名演奏の次元にまで高められました。

Franksの作品群はいずれも彼の音楽性やイメージがバランス良く表され、佳作揃いのラインナップですが、本作はかつて発表したどのアルバムよりも作品を貫く崇高な雰囲気と演奏のクオリティの高さが抜きん出ており、これは間違いなくJobimへのトリビュートに起因するものでしょう。筆者自身も長年の愛聴盤ですが、今回Blogを執筆するに当り改めて聴き直し、作品の持つ芸術性の高さにとことん身の引き締まる思いを抱きました。追悼、哀悼の念は演奏に深く作用し、オーディエンスには滲み出るが如くとつとつと語り掛けます。

ジャズミュージシャンはプレイに際しどれだけ気持ちを入れる事が出来るかが問われる作業を、日々生業としていると言えますが、ここでの演奏はまさにそのそのショーケースと言えましょう。入魂の度合いゆえに演奏のいずれもが慈愛に満ちているのです。

そもそも僕自身Franksのアルバムは第2作76年「Art of Tea」と前述の「Sleeping Gypsy」からの付き合いになります。クロスオーバー、フュージョン真っ只中の学生時代に良く聴いたのを覚えており、当時我々の間で自分達を評した演奏形態〜ど根性フュージョン(笑)、むやみに気合の入った、汗が飛び散らしながらの自己満足的な熱い演奏(爆)、ステージングをモットーとしていたので、Franksの決してシャウトしないクールでAOR的なボーカル(クワイエット・ストーム・ムーブメントとも言うそうですが、知りませんでした)、都会的でスマートな曲作りやアレンジは言わば「真逆への憧れ」でした。そして参加ミュージシャンMichael Brecker, David Sanborn, Joe Sample, Larry Carlton, Wilton Felder(テナーサックス奏者ではなく、エレクトリック・ベース奏者として!)たちもFranksの音楽性に合致したプレイを展開、彼らの演奏もお目当てに「自分達もこんな大人な演奏を繰り広げる日が本当にやって来るのだろうか」とも良く自問自答したものです(汗)

これら最初期の2枚からFranksは作品に対して変わらぬ一貫したスタンスで取り組み、13作目に該当する本作も基本的にいつものMichael Franksですが、ゴージャスな編成、プロデュース力、そして何と言ってもJobimへの敬愛の念から彼のベスト作の1枚と認識しています。

一般的にシンガーソングライターは歌詞を書き、作曲し、自ら歌唱する。本質的にはそこにギター1本あれば表現方法として十分に足りてしまいます。この自己完結的な創作行為にFranksは素晴らしい音楽仲間を必ず伴って自分の音楽を何倍、何十倍にも増幅させていますが、本作の共演者の多くはその継続的なパートナー、そしてかつてのSample, Carlton, Felderたち、そしてプロデューサーTommy LiPuma, Matt PiersonらとのコラボレーションによりFranksは稀有で充実した創作活動を続けています。

それでは収録曲について触れて行きましょう(収録曲のタイトルをクリックすると視聴する事が出来ます)。1曲目This Must Be Paradise、プロデュースと演奏にはRussell FerranteとJimmy Haslip、ホーンセクションにBob Mintzerのフルートを配し、アレンジもFerranteが担当するYellowjackets色が強いセッションですがFranksの音楽に見事に昇華しています。フルートやチェロによるウッドウインズ・ストリングス5重奏アンサンブルも緻密で心地よく響き、Chuck Loebのアコースティック・ギター演奏、随所に散りばめられたManolo Badrenaによるパーカッション・サウンド、Chris Parkerの柔らかく且つタイトなドラミング、そして何よりFranksの物憂げなボーカルが素晴らしい!多少専門的な話になりますが、ジャズボーカリストは腹式呼吸を基本に、声帯から発した声を身体を響かせてパンチのあるサウンドに変換します。女性ボーカルではElla Fitzgerald然り、Carmen McRaeやSarah Vaughan、男性ではMel Torme、Tony Bennettに代表されますが、Franksはむしろ腹式呼吸を控え、胸式呼吸で囁き系の持ち味を聴かす、英語の子音がマイクロフォンに良く乗るように配慮しているが如き唱法をトレードマークとしています。楽曲全体を通しボーカル、バンドのサウンド、アレンジ、曲想が全て有機的に絡み合い、纏まり、One & OnlyなMichael Franksワールドを構築しています!

2曲目Like Water, Like Windは同じメンバーによる演奏、アレンジやプロデュースのクレジットも同様です。前曲が静とすればこちらは動かも知れません、兄弟のような関係の2曲ですがJobimの思いを切々と語った内容の歌詞がより印象的、オーヴァーダビングも含めアクティヴなFranksの唄を、ウッドウインズ+ストリングス・セクションもボーカルをしっかりとサポートしています。前曲ではギターソロがフィーチャーされましたがここではFerranteのピアノ・フィルインが活躍しています。

Russel Ferrante

3曲目A Fool’s Errand、タイトルの意味は徒労、骨折り損。歌詞の内容もそうですが曲の構成、アレンジにも凝ったものを聴くことができます。テナーサックスMichael、ピアノにEliane Elias、ベースChristian McBride、ドラムLewis Nash、加えるにRandy Brecker, Mintzer, O’Quinnのホーンセクション、こちらのアレンジはMintzer自身、大変ユニークな曲想に相応しくMichaelの間奏が実にのびのびと気持ち良さそうに響きます。推測するに演奏の資料を前もってFranksから渡され、彼お得意の綿密な準備の元、ネタを確実に仕込みレコーディングに臨んだソロでしょう。決してフレーズを吹き切らない、まるで体言止めの連続のようなフレージングの処理、これまでのMichaelのソロで聴いたことの無い斬新なアプローチに感動し、思わずコピーし譜面にした覚えがあります。ミディアムスイングのリズムはMcBride, Nashには実にお手の物、心地よく響き、ボーカル、リズムのシカケ、ホーンセクション、曲想との合致感が堪らないテナーのソロ、オブリ、全てに寸分の隙のない完璧な構成の演奏で、全くタイトルの意味する徒労には終わらず(笑)、100点満点を進呈しましょう!

Michael Brecker

4曲目HourglassはPiersonとGoldsteinの共同プロデュース、Jeff Mironovギター、Goldsteinピアノ、Marc Johnsonベース、Peter Erskineドラム、AliasとBashiri Johnsonパーカッション、こちらもJobimの喪失感を唄った情緒的なナンバー、曲中のフェルマータ、スットプタイムが何と効果的なのでしょう!ボーカルの感情移入がよりナチュラルに行われ、聴き手にとっても押し寄せる情感ではなく、小刻みな、遠くから次第にやって来る波動のように、FranksのJobimに対する思いが徐々に、そして深く浸透します。ボーカルのオーバーダビングによるコーラス、ピアノとギターの交互に演奏されるメロディも哀愁を感じさせるこの上ない名曲、情感豊かに歌い上げられ、何度繰り返し聴いてもフレッシュさが失われないばかりか、ますます身体の奥に染み入るばかりです。

5曲目は本作白眉の演奏Cinema、Jobimの申し分無い名曲をElianeがリズム・アレンジ、PiersonがプロデュースしMichaelテナー、Elianeピアノ、McBrideベース、Nashドラム、Aliasパーカッションのメンバーでストレートに演奏されますが、ここまでトリビュートの気持ちが込められた演奏を未だかつて聴いたことがありません!

Jobinと同郷Brazilでボサノヴァに造詣の深いElianeをピアニスト選んだのはまさしく適任、と言うか彼女しかあり得ません!

Franksの本作に対する思いが彼に確実に伝わったのでしょう、イントロはMichaelのいつも以上に優しさに溢れたオブリガート的ソロから始まります。その後バンプ部分が設けられFranksが歌い始めます。Elianeがフィルイン的に弾くラインにMichaelが反応し呼応しているのが微笑ましいです。主題部分に入る直前のMcBrideのグリッサンドの絶妙さと言ったら!

感じるのはFranksの声質、歌い方、ムードがこの曲に見事に合致している点です。決してtoo muchに感情移入せず通常の彼らしい歌唱ですが、格別の思い入れをスパイス的に随所に感じさせます。

そしてElianeのバッキングのこれまた見事なこと!深い煌びやかさとでも表現出来るでしょうか、彼女もJobimには特別な思い入れがあるに違いありません、情感を込めつつ曲のイメージを最大限に膨らませボーカル、テナーソロに全く過不足なく的確に、ハイパーなコードワークを用いつつアプローチしています。

テナーソロにも新境地を見出す事が出来ます。膨大な量の歌伴の演奏を経験したMichael、しかしこれほどの”ウタ”を感じさせるプレイは存在しなかったでしょう。しかも優しさ、スイートネス、音色やニュアンスの素晴らしさ、曲の持つムードとFranksの歌唱との合致感を湛え、こちらも恐らく綿密な予習の賜物とはいえ、鳥肌が立つほどの感動を聴くたびに覚えます。

Aliasのパーカッションがボーカルの時には隠し味程度でしたがテナー、ピアノソロ時にしっかりと調味料として登場、それは見事なカラーリングを行っています。この人はどんな所にも、あらゆるシーンにごく自然に登場してパーカッションを演奏していますが、その理由、本質をここでの演奏とセンスで確認出来たように思います。その後はあと唄、そしてアウトロでピアノが登場、Herbie Hancockのテイストを感じさせつつクリアーでリリカルなタッチでのソロを聴かせます。フェードアウトの位置が早かったようにも感じますがあくまで主体はボーカル、この辺りでの退席が出しゃばらず丁度良かったと思います。

Eliane Elias

6曲目Eighteen Aprilsは4曲目のメンバー、プロデューサーと同一、そこにJoshua Redmanのソプラノサックスが加わります。Joshuaは93年に本作と同じWarner Bros.からリーダー作をリリースしていますが、デビュー作をリリースして間もない彼を単に対外的演奏に起用したような雰囲気があります。演奏のクオリティ、楽器の音色、ピッチ感、センス、歌い回しにどうも納得が行きません。早い話他のフロント奏者よりもレベルが下がり、演奏自体も足を引っ張られかねないように感じますが、そこは万全の体勢でのリズム隊、何が加わっても美の世界を構築し続けてはいます。ひょっとしてこの曲はリズムセクションだけの伴奏でも良かったように思います。without

7曲目Somehow Our Love SurvivesはJoe Sampleのナンバーです。1, 2曲目と同様の布陣、ここにアルト奏者Andy Snitzerが加わりファンク色の強い演奏を聴かせます。Snitzerは本来テナー奏者ですが、スムース・ジャズ・サックス奏者にありがちな両刀遣いぶりを披露、ファズやバズの効いた音色、フュージョン・スタイル正統派を感じさせるフレージング、間の取り方で曲想に相応しいソロを聴くことが出来ます。リズム隊のグルーヴもダンサブルで、こちらではFerrante, Haslipの参加からThe Yellowjackets的テイストを垣間見る事も出来ます。

Andy Snitzer

8曲目Without Your Loveはガラリと演奏者が変わります。PiersonにMichael Colinaが共同プロデュースで加わり、Mironov, John Leventhalのギター、Bob Jamesピアノ、Mark Eganベース、Erskineドラム、Alias, Johnsonのパーカッションというメンバーでのテイク、Noa NoaというMusicalで用いられたのナンバーのようです。

アコースティック・ギターのアルペジオに導かれFranksの登場、ピアノも美しいフィルインを入れています。本編に入りベース、ドラムが加わり曲の全貌が新たになりますが実に美しいメロディラインの曲、メロディの合間に入る各楽器のフィルインがいずれもまた、これ以上は考えられないという次元での合致度を聴かせます。ボーカルのオーヴァーダビングもユニゾン、コーラスとの使い分けも効果的。Jamesのピアノソロ、フィルも美学に貫かれています。

Bob James

9曲目In the Yellow Houseはこちらも前曲と同じMusical Noa Noaからのナンバー。もう一人のボーカリストBrian Mitchellが加わり、Paul Gauguin役にMitchell、Vincent Van Gogh役でFranksが対話形式で語り合いつつ、コーラスも行いますが、Mitchellの方はいかにも長年Musicalを手掛けているかのような対照的な(腹式呼吸による音圧感も含めて)歌唱を聴かせます。ここにArt Farmer(!)のフランペット(!)ソロ、Loeb, Mironovのギター、Carla Bley(!)のピアノ、Steve Swallow(!)のベース、Erskineのドラム、パーカッションで演奏されます。

プロデュースはPierson、なんと言ってもGauguineとGoghの対話です!本作中異色なナンバーですがとても印象深いテイクとなりました。

Art Farmer

10曲目Bird of Paradiseは同じくBrazil出身のDjavanのナンバー、Franksの盟友David Sanbornのアルトサックスを迎え、Mironovギター、Goldsteinピアノ、Johnsonベース、Erskineドラム、Alias, Badrenaのパーカッションで演奏されます。

Sanbornはさすがこのスタイルのパイオニア、美しい独自の音色とメロウな歌い方、タイム感、そして脱力感とイマジネーションで風格ある演奏を聴かせます。Snitzerのプレイも良かったですが、こうして比較すると否応なく格の違いを感じさせます。曲自体もまさしくSanbornが活躍出来るテイスト、土壌を持った佳曲です。

David Sanborn

ラストを飾る11曲目表題曲Abandoned Garden、Pierson, Goldsteinコンビのプロデュース、Loeb, Mironovのギター、Goldsteinピアノ、Johnsonベース、Erskineドラム、Aliasパーカッションと本作の核となるミュージシャンによる演奏です。

4曲目Hourglassと同一なコンセプトでフェルマータ、ストップタイムを駆使した楽曲、Jobimにトリビュートした歌詞の内容もかなりイメージの世界に埋没した状態のようです。

本作中最も彼の逝去を嘆いたナンバー、Franks音楽性に於けるJobimの重要性を耽美的に語っています。

2021.06.13 Sun

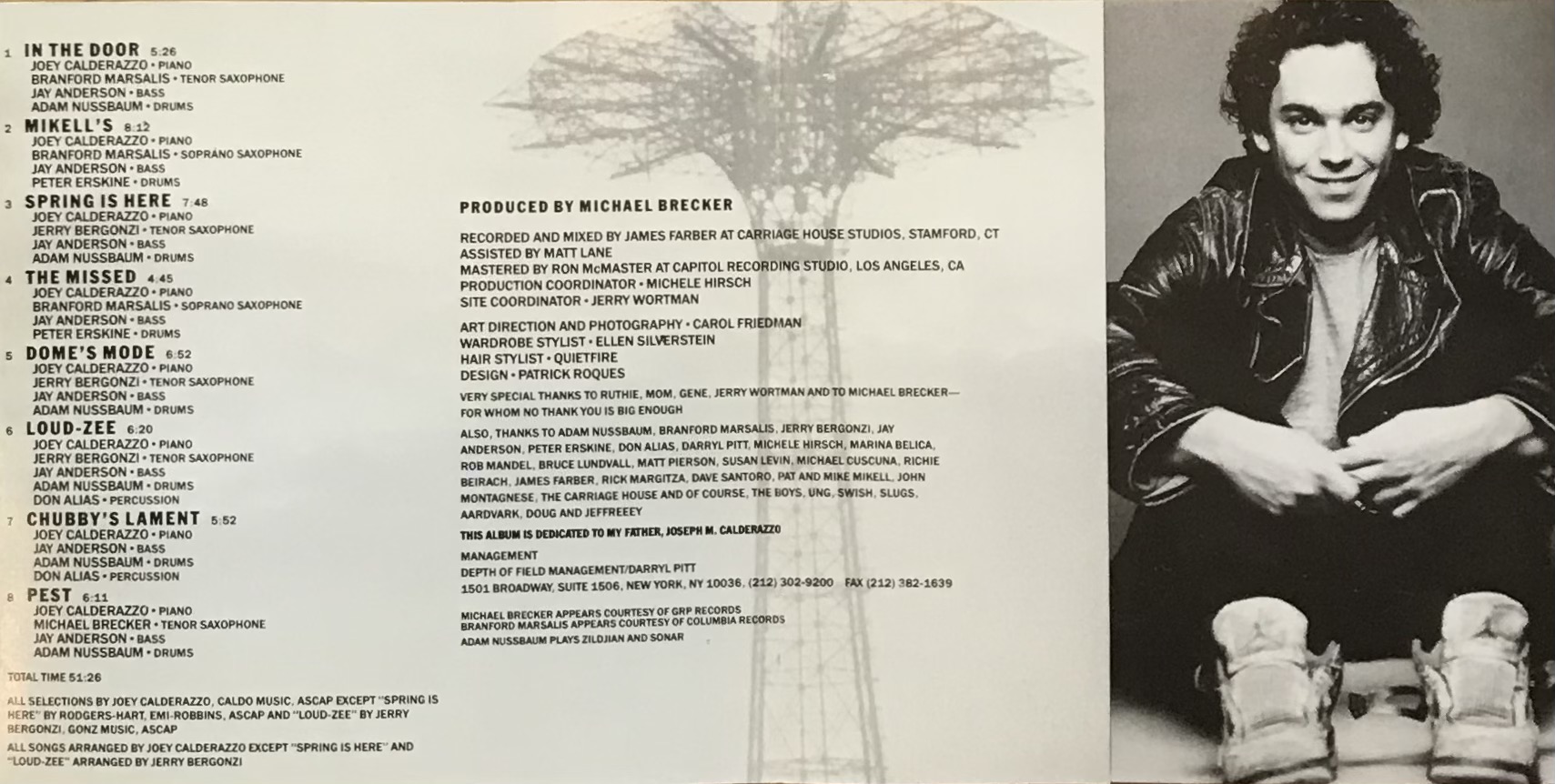

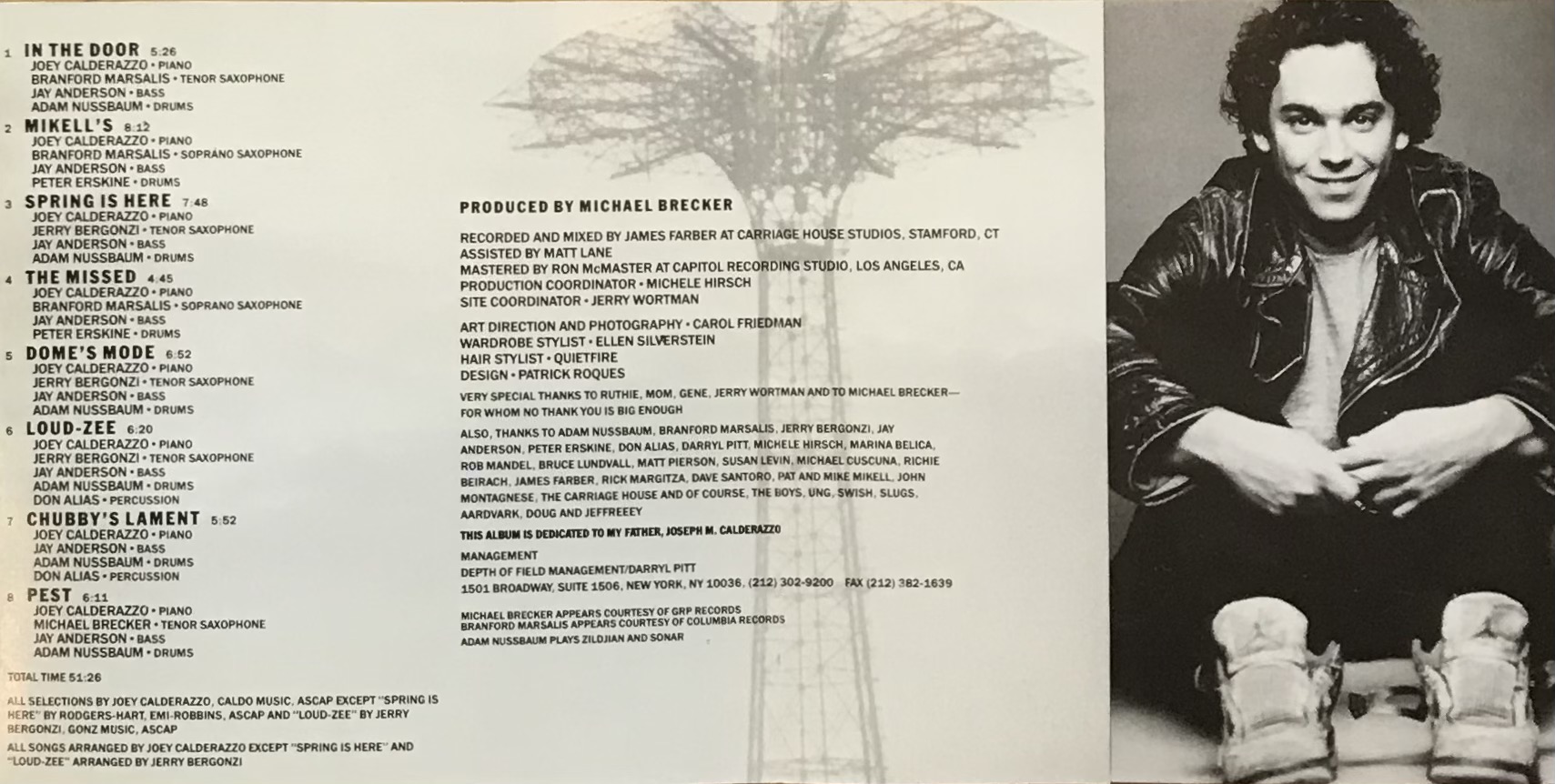

今回はJoey Calderazzoの1991年初リーダー作「In the Door」を取り上げたいと思います。

Produced by Michael Brecker

Recorded and Mixed by James Farber at Carriage House Studios, Stamford, CT

Label: Blue Note

p)Joey Calderazzo ts, ss)Branford Marsalis(on 1, 2, 4) ts)Jerry Bergonzi(on 3, 5, 6) ts)Michael Brecker(on 8) b)Jay Anderson ds)Adam Nussbaum ds)Peter Erskine(on 2, 4) perc)Don Alias(on 6, 7)

1)In the Door 2)Mikell’s 3)Spring Is Here 4)The Missed 5)Dome’s Mode 6)Loud – Zee 7)Chubby’s Lament 8)Pest

才能豊かな若きピアニストの処女作に相応しい素晴らしいミュージシャンが集い、申し分のない演奏を展開しました。リーダー本人も伸び伸びと外連味のない王道を行くプレイを聴かせています。

アルバムには有能な新人を紹介するに足る的確な選曲、アレンジ、構成が施され、様々なテイストの楽曲に対しBranford Marsalis, Jerry Bergonzi, Michael Breckerたち個性派ボイスを湛えたテナー奏者を贅沢に配することで、Joeyの持つ幅広い音楽性を巧みに、そして深く表現しています。

彼をシーンに引っ張り出した張本人Michael Breckerが本作のプロデューサーを務めます。自身のリーダー作やThe Brecker Brothers Bandの作品以外で彼のプロデュースによる作品を見かけた事がありません。おそらく唯一のアルバムになりますが、それだけJoeyに対する思い入れがあり、サポートすることで彼を世に送り出したかったのでしょう、以降MichaelとJoeyはMichaelが逝去するまで演奏活動を共にしました。

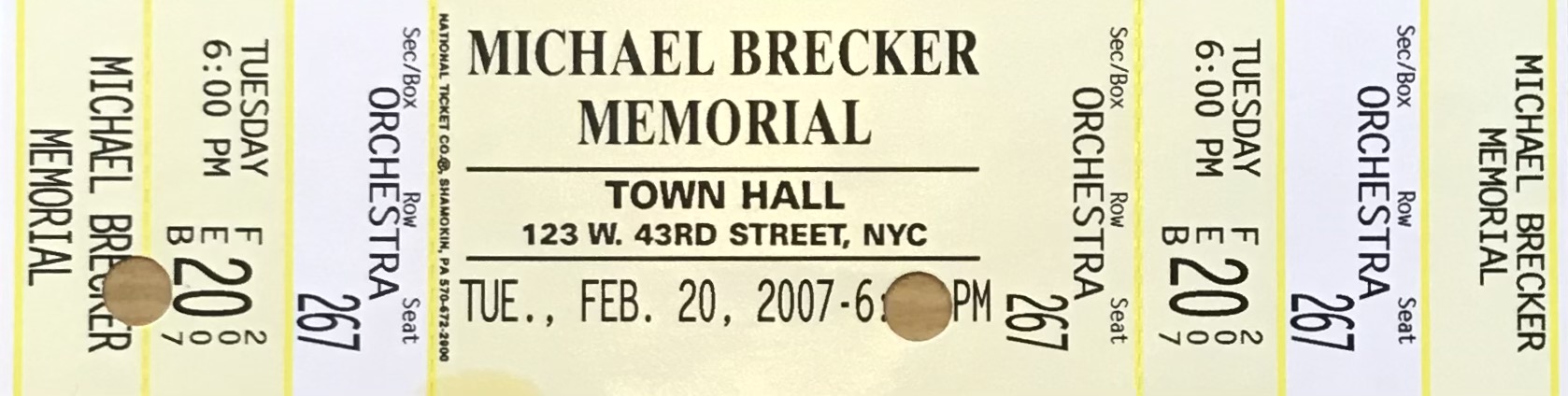

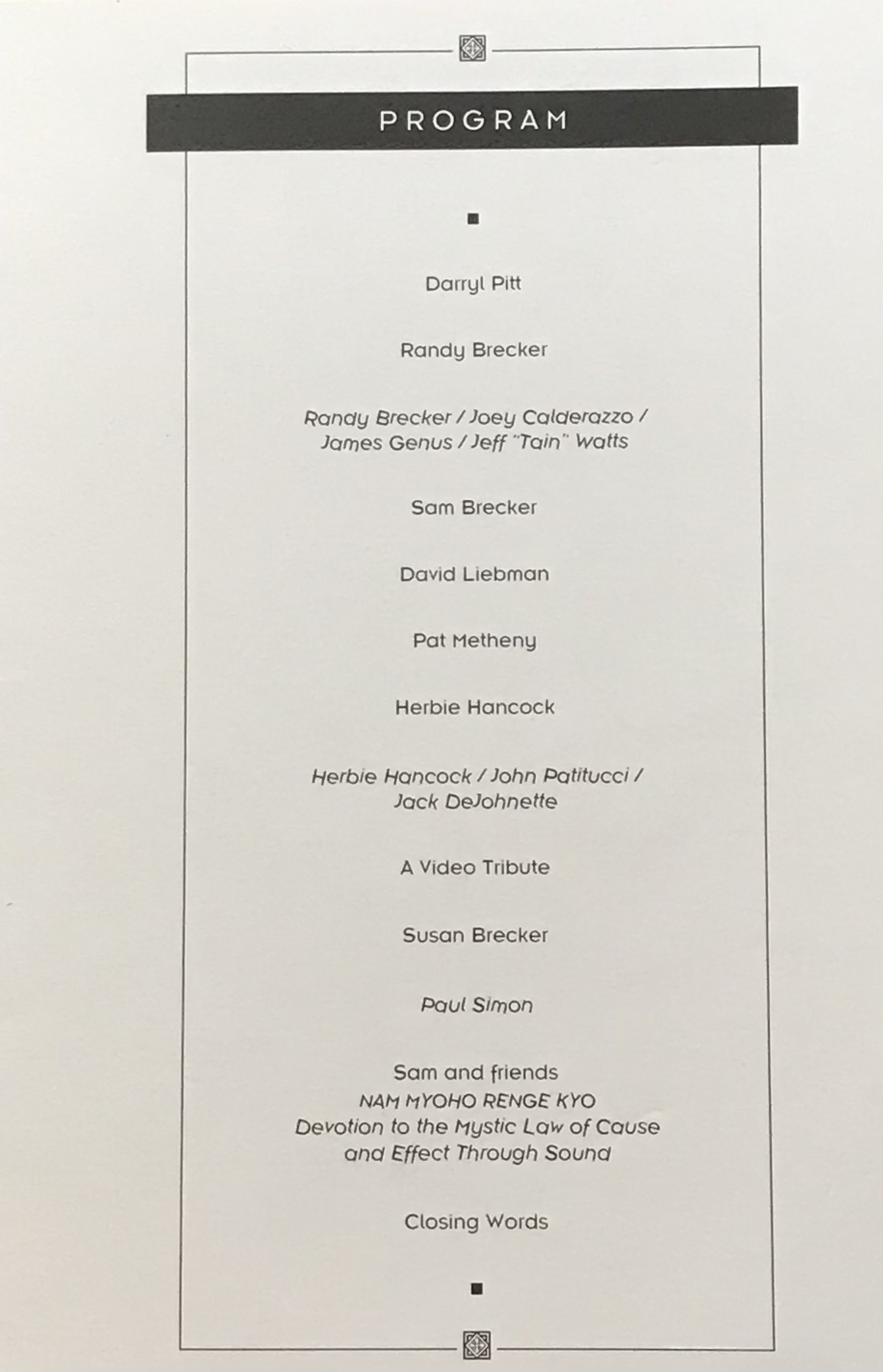

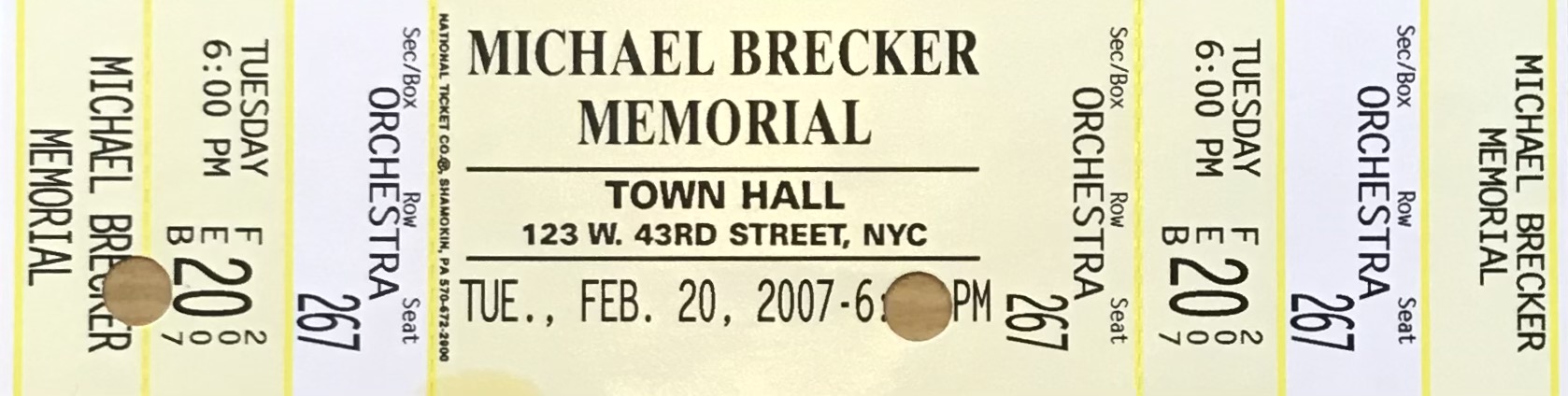

僕は2007年2月20日Town Hall, New York Cityで行われたMichael Brecker Memorialに参列しました。彼の没後(同年1月13日)およそ1ヶ月後に催されたのですが、それはそれは充実したセレモニーでした。

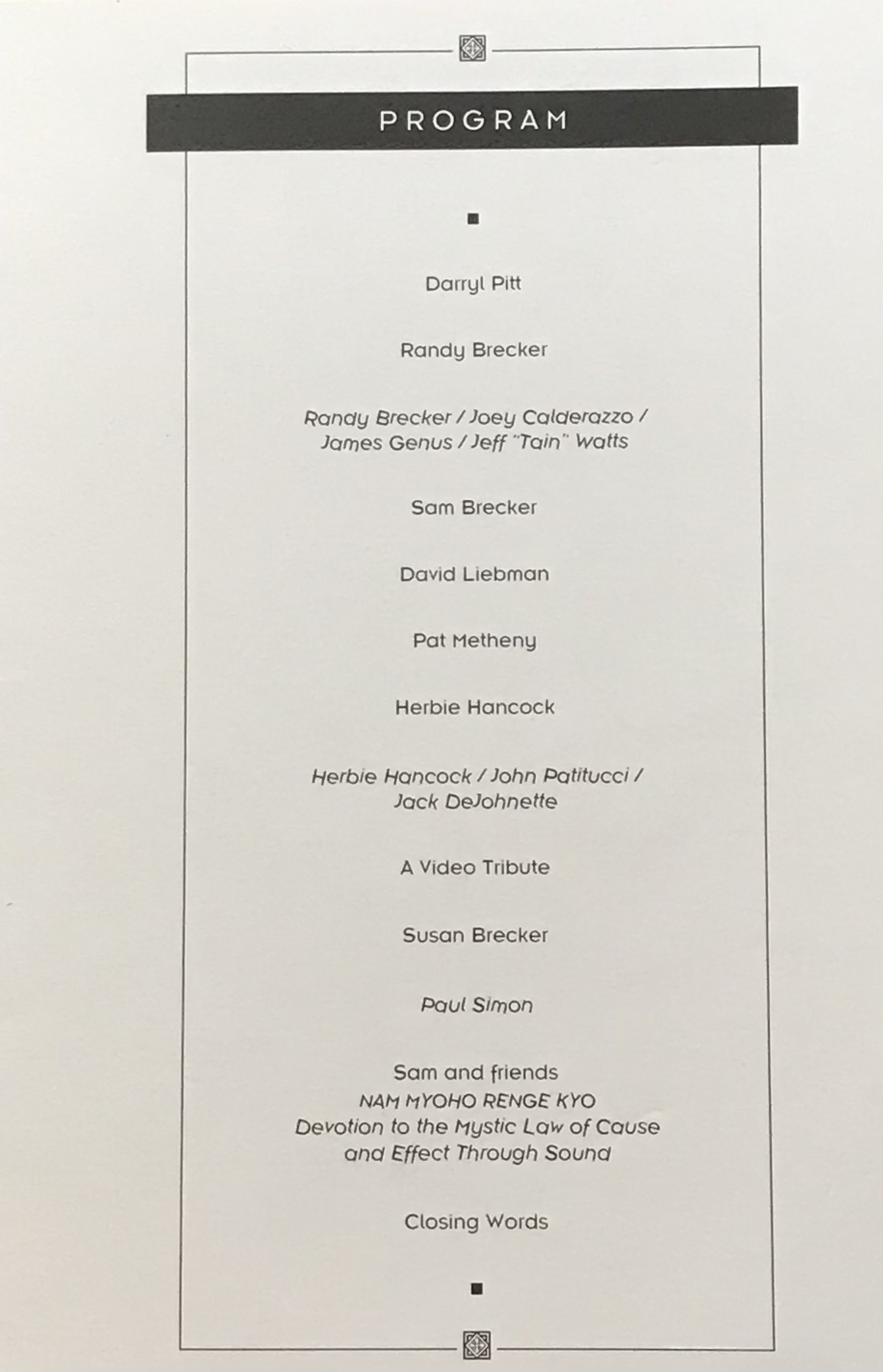

兄Randy、息子SamuelやSusan夫人のスピーチを交え、Dave Liebman(Michaelに敬意を表しサックスは吹かずに笛を演奏しました), Pat Metheny, Herbie Hancock, John Patitucci, Jack DeJohnette, Paul SimonらMichael所縁のミュージシャンによる素晴らしい演奏、James Taylorの収録ビデオによるメッセージ等彼を愛する人たちの哀悼の意を痛烈に感じました。

JoeyはRandy, James Genus, Jeff “Tain” Wattsらとのカルテット〜Michaelのレギュラーバンド〜で演奏しましたが演目は彼の書いた名曲Midnight Voyage、 Michaelの代表作「Tales from the Hudson」収録ですね、Michaelの名演奏でも名高く、ここでのプレイが全く相応しい追悼になったのを今でも克明に覚えています。

Memorial当日、入場するべく入り口に並んでいるとウインドウ越しに娘Jessica(父親似の背の高い美人さんで、Michaelに写メを見せて貰った事があり、すぐに彼女と分かりました)、小学生のSam、そして黒い喪服に真珠のネックレスを付けた60代の女性がいるのが見えます。JessicaとSamは手を握ったり時折笑顔を浮かべながら仲良さそうに何か話をしていますが、もちろん彼らも黒い喪服を身に付けていました。

Michaelの奥方Susanには一度会ったことがあり、彼自身から紹介済だったのでSusanではないこの女性は誰だろうと考えていながら、ちょうど喪服の女性の視界に僕が入ったのでしょう、何故か僕の事をじっと見つめ、何かに気付いたように黒人のホールスタッフと思しき女性に指示をしています。その後すぐにウインドウを黒人女性が開け、喪服の女性がこちらに歩み寄り僕に何か話しかけ始めました。

「あなたの事をどこかで見たことがあると思ったら、Mikeの家にある写真で一緒に写っていた人ね、彼のお友達でしょ?そんなところで並んでいないでこっちにお入りなさい」と言われ、スタッフ女性を促し、会場の中に入れてくれたのです!

いきなりの出来事に呆気に取られ、流れに身を任せて入場しましたが間違いなくこの女性こそBrecker三姉弟、長女のEmily Brecker Greenbergでしょう!

Michaelが僕と一緒に写っている写真を自宅に飾っていてくれたのも嬉しかったのですが、その写真を見たことがあり、一緒に写っている人物を覚えていて、大勢が並ぶ列の中でその当人と判断できるお姉様も物凄い認知力です!さすがMichaelのお姉さん、ユダヤ系の方の頭脳明晰さをここでも実感することが出来ました!

その後関係者席に案内してくれましたが、周りは最先端のミュージシャンばかりです!目視確認できただけでもWill Lee, Peter Erskine夫妻(奥方日本人です), Mike Mainieri, Brad Mehldau, Mark Egan, Wayne Shorter, Buster Williams, James Carter, Pat Metheny, Shunzo Ono, Gil Goldstein, Mike Stern, Ravi Coltrane, Bill Stewart…そして僕の右隣にはKenwood Denardが座っていました。

当日の式次第は以前何かに書いた覚えがありますが、またいずれかの機会にもご案内したいと思います。

MichaelはJoeyの音楽性をこよなく愛し、Midnight Voyageほか彼のナンバーEl Nino, Pest(Nervous Opus), 彼のアレンジによるAutumn Leaves Funk Versionをライブで頻繁に取り上げていました。Autumn Leavesのアレンジがあまりにもカッコ良いので初めて聴いた時に「あのアレンジは誰が書いたの?Mike?」と尋ねると「僕の書いたアレンジ、と言えたら良いんだけど、Joeyのなんだ」とはにかみながら答えてくれました。

かなり前の話ですがBlue Note Tokyoが移転する前の店舗の時、Michael Brecker Bandを聴きに行きました。演奏前であったか休憩時間中か、ロビーにいるとMichaelがやって来て、「やあやあ」のような感じで挨拶を交わしました。暫くしてJoeyが現れ、僕に近寄りタバコをねだります(初対面でしたが)。その頃は僕も喫煙真っ只中、また殆どの飲食店内では禁煙になっておらず、Blue Note Tokyoも例外ではありませんでした。彼にタバコを差し出し火をつけると何も言わずそのまま背をむけ、プイっと立ち去るではありませんか。Michaelに「Joeyはいつもあんな感じなの?」と尋ねると「そうなんだよ、ごめんなさい、気にしないでね」と彼のことをリカバーします。その日の演奏はMichaelはもちろん、Joeyも実に素晴らしく、心ゆくまでパフォーマンスをエンジョイ出来ました。

後日Michaelと会う機会があり、当夜のライブについての感触を尋ねました。充実感に漲っている旨を柔和な表情で語ってくれ、話は彼のマネージメントや所属の事務所についてに及びました。長年彼の写真を撮り続けているカメラマンDarryl Pittが立ち上げ、彼がトップを務めるオフィス〜Depth of Field(写真用語で被写界深度)が管理しているそうです。音楽家に限らずマネージメントはタレントの良き理解者、長きに渡り堅い信頼関係の絆で結ばれた人物が相応しいです。Darrylには何度か会いましたがスマートで周りへのさり気ない気配りの出来る人物、何よりMichaelの事が大好きなので、全くの適任者です。

オフィスにはMichael以外に所属ミュージシャンはいるのかと尋ねると、Dianne Reevesがいるという返事、「他には?」「いや、彼女一人だ」、ふと思い付き「Joeyは所属していないの?」と尋ねると柔和な表情が一瞬曇り「彼はかつて所属していた」と過去形で言うではありませんか。「立ち入ったことを尋ねるけれど何故彼のマネージメントは外されたの?」「いや、良い質問だよ、Tatsuya、知っての通り彼は素晴らしいピアニスト、ミュージシャンで僕も心から尊敬しているんだ。彼なしでは僕の音楽は存在しないとまで思っている。でも彼は素行に問題があり、我々のオフィスに所属させておくことは出来ないと結論付けたんだ」。素行とは具体的に何を指すのかまではさすがに尋ねませんでしたが、前述のタバコの一件にその片鱗を垣間見られるかも知れません、Joeyの才能を鑑みるとマネージメントを外すに至ったのはDarrylとMichael、さぞかし苦渋の選択だった事でしょう。でも解雇があったにも関わらずその後も音楽的に良い関係をキープできたのは、ひとえにJoeyとのプレイの相性とクオリティの高さでしょう。

CDジャケットにもクレジットされていますが本作録音の頃はDarrylがJoeyのマネージメント管理をしていた蜜月の時期、演奏にもその充実感が表出されています。

レコーディングメンバーについて、90年に活動していたMichael Brecker QuartetがJoeyの他、ベースJay Anderson、ドラムAdam Nussbaumが本作のリズムセクションだった事もあり、こちらが母体となりました(Peter Erskineも2曲参加してます)。人選はプロデューサーの特権です。同年3月19日〜24日Blue Note Tokyoに同じメンバーで来日を果たし、Michaelはテナーの他EWIを、Joeyもアコースティック・ピアノの他にシンセサイザーも演奏しいつもながらの素晴らしいパフォーマンスを繰り広げました。

演奏曲目は2作目のリーダー・アルバム「Don’t Try This at Home」のナンバーを中心に、3作目「Now You See It… (Now You Don’t)」レコーディング直前に該当するので新作から「The Meaning of the Blues」も披露、カルテット編成というソリッドなフォーメーションでメンバー一人ひとりのプレイを堪能する事ができました。

初めて聴くAndersonの堅実なベース・プレイが印象に残り、Michaelに尋ねたところ「彼はそんなに個性的なプレーヤーではないけれど(He is not so indivisual)、何しろサポートに抜群の安定感があるからね」と評していました。彼は現在も多忙を極めるベーシストでWoody Herman, Joe Sample, Lee Konitz, Frank Zappa(!)等、共演者や参加作は膨大な数に上ります。

Jay Anderson

それでは内容について触れていく事にしましょう。1曲目In the Doorはアップテンポのモーダル・チューン、Branfordのテナーをフロントに迎えたJoeyのオリジナル。前回取り上げた「Kenny Kirkland」の1曲目Mr. J. C.もBrannfordのワンホーンによる同様なコンセプトの楽曲、リズムセクションのグルーヴの違いが顕著です。両者の場合ドラマーに起因するところが大ですが、個人的には「Kenny Kirkland」でのJeff “Tain” Wattsのジャジーなグルーヴ感に惹かれます。

スイングのリズムはタイムの縦軸と横軸のバランスが重要で、繊維の縦糸、横糸に例えられると思います。さらに加えて1拍の長さも欠かす事のできないファクターです。Nussbaumは縦軸〜オンが強力に聴こえてきますが横軸〜バックビートがやや希薄、1拍の長さも同じくコンパクトです。それに対してWattsは縦軸と横軸が縦横無尽に張り巡らされた、360°全面に強力な磁場が働いているが如きドラミングで、拍の長いたっぷり感も聴かせています。

言ってみればNussbaumの方はイーヴン系、スイングビートよりもファンクや16ビート、ボサノヴァに個性を発揮出来るドラマーですが、本演奏ではon topなAndersonのベースワークが横軸に長け、ビートのたっぷり感も提供しているので、これだけの速さでもスイング感を聴かせることが出来たと睨んでいます。

以上を踏まえながらIn the DoorとMr. J. C.を聴き比べてみると、タイム感、ベースとドラムの相関関係、ビートの位置等、ジャズのリズムの謎解きに近づくことが出来ると思います。ぜひお試しあれ。

ソロの先発Branford、大健闘していますがリズムセクションにせっつかれたのか「こうあらねばならぬ」を感じる場面もあり、いつもより余裕を欠いたプレイに聴こえます。とは言えJoeyはリズミックに、テナーソロの間隙を巧みにCall & Response的にバッキングして場面を活性化しています。

因みにJoeyの兄Gene Calderazzoはジャズドラマー、Berklee音楽院在学中はBranfordとルームメイトだったという事で、兄を通じてJoeyはBranfordとは旧知の間柄でした。Joey自身もBerkleeやManhattan音楽院で学び、個人的にRichie Beirachにもレッスンを受けていた楽理派です。

そして続くピアノソロの素晴らしさといったら!ベース、ドラムとの三位一体によるon topなスピード感とグルーヴ、例えて言うならばOscar PetersonとRay Brownのコンビに同じベクトル方向を持つドラマー、あの頃の時代で思いつくのはTony Williamsでしょうか?(もちろん実際には存在しない組み合わせですが)。25歳の若者のプレイと俄には信じられないクオリティ!物凄いです!

Branford Marsalis

2曲目Mikell’sはおそらく91年までNew Yorkに存在していた同名ジャズクラブの事でしょう。Branfordの美しいソプラノをフィーチャーしたチャーミングなナンバー、ここではドラマーがPeter Erskineに代わり、カラーリングの妙、そしてレスポンスの巧みさを聴かせます。Andersonも自在なアプローチを伴ったラインを聴かせ、ソプラノとの一体感を繰り出しています。Joeyのソロもイメージ溢れる、繊細にして大胆なテイストを提供しています。ラストテーマ後に聴かれるBranfordとJoeyのソロのトレードは、気の合った仲間同志の楽しい会話のように、華が咲いています。

Peter Erskine

3曲目Richard Rodgersの名曲Spring Is Hereでは一転してダークなテナーサウンドが登場します。Jerry Bergonziをフィーチャーしたこの演奏、リハーモナイズされたコード進行が彼のテナーサウンドと実にマッチしており、この曲の新たな解釈として魅力を放ちます。アレンジもBergonzi自身によるもので、然もありなんです。Joeyのバッキングも実に多彩に、様々な表情を見せており、彼の持つ「エグい部門」でのBergonziとの相性の良さを感じさせます。

ホゲホゲしたテナートーンを湛えたBergonzi、巧みなストーリー展開を聴かせ、続くJoeyはリリカルにしてコンテンポラリー、極上のタイム感を伴いながらしかし怪しげに、自身も唸り声を上げつつ、同様に優れたストーリー・テラーぶりを堪能させてくれます。

Jerry Bergonzi

4曲目The Missed、こちらもBranfordのソプラノの魅力が発揮されたナンバーです。メロディの可憐さとニュアンス、美学と音色が合体し、心地よさと崇高さが同居した世界に案内してくれます。ここでのドラマーもPeter Erskine、どうやら彼はその巧みなカラーリングの才を買われてこれら2曲でプレイしているようです。

テーマ後Joeyのソロへ。ここでもピアノタッチの粒立ち、美しさが抜きん出ています。続いてソプラノの出番かと思いきやラストテーマへ、Branfordはアウトロで深い美意識を内包したソロを展開しています。

Branford Marsalis

5曲目Dome’s ModeはこちらもBergonziの登場が相応しいモーダル・チューンです。印象的なイントロに誘われてテーマへ、テナーとピアノのユニゾンのメロディは幅と奥行きを感じさせます。ソロの先発はJoey、タイム感とフレージングのセンスの良さに、否応なしに聴き惚れてしまいます!続くBergonziのソロ・アプローチには自己のスタイルの他、Joe Henderson, Steve Grossman, John Coltraneのプレイ〜フレージングを明らかに感じさせ、どこかテナー・オタク的センスを見出せるのですが、それはそれで親近感を覚えます(笑)。ラストテーマ後はJoeyが再登場、曲中ソロの続編とも言うべきプレイを聴かせFade Outの巻です。

Joey Calderazzo

6曲目Loud – ZeeはBergonziのオリジナル、プレーヤーがチョイスしたくなる名曲です。ボサノバ〜ラテンのリズムが心地よく、ここではパーカッションにDon Aliasが加わり、曲想とソロに色彩を施しています。Bergonziは流麗に世界を構築し、クライマックス時にはリズムセクションとのコラボレーションが聴かれます。続くJoeyは暫しBergonziテイストからのリフレッシュ化を行い、スローダウンしてから徐に世界を作ります。ラストテーマ後はBergonziのソロとなり、案の定のエグい盛り上がりを聴かせています。

Don Alias

7曲目Chubby’s LamentはピアノトリオにAliasが加わった編成によるスローナンバー、Joey作曲の才も映える佳曲です。Andersonのベースがファクターとなリ曲が進行し、ベースソロも聴かれます。Nussbaumの軽やかなリムショットも印象的です。

Adam Nussbaum

8曲目ラストを飾るナンバーPestは90年3月のMichael Brecker Quartet来日時にNervous Opusというタイトルで演奏されていました。この曲を演奏する際MichaelがJoeyに「新曲のタイトルは?」と尋ね、まだ決まっていなかったのでしょう「Nervous Opus!」と聴いてMichaelが「えっ?」と驚いていたのが印象的でした(笑)。

Nervous Opusもすごいタイトルでしたが、Pest(疫病のことではなく、手に負えない子供、厄介者の意味)とは自分の事を揶揄したのでしょうか(汗)。

こちらも1曲目同様に難易度が超高いナンバー、いかにもJoeyが作りそうな構築系のコンセプトを感じます。

テナーはプロデューサーMichael自身が担当し、熱くプレイしますがこちらも1曲目のBranfordと同じく「こうあらねばならぬ」を感じます。普段よりもMichael氏頑張り過ぎて力が入っているように聴こえ、BranfordやBergonziよりもずっ凄いテクニックでの圧倒的なプレイですが、何処か心ここに在らず、彼の演奏を徹底的にフォローしている僕にとってはちょっと辛いプレイです。個人的にはプロデューサーに徹し、ソロを取らずとも良かったのではと思います。

Michael Brecker

先日Joeyの2013年作品「Joey Calderazzo Trio Live」を入手しました。初リーダー作から22年を経て幾多のバンド、ギグを重ねた彼、やんちゃ坊主から成熟した大人のプレーヤーへの変貌ぶりを

目の当たりに出来る素晴らしいライブ作品です。やはりミュージシャンはどんどん変化して行くのです!!