2021.08.22 Sun

Horace Silver / Song for My Father

今回はHorace Silverの65年リリース作品「Song for My Father」を取り上げたいと思います。

Recorded: October 26, 1964 on 1, 2, 4, 5 / October 31, 1963 on 3, 6

Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs

Label: Blue Note(BST 84185)

Producer: Alfred Lion

tp)Carmell Jones ts)Joe Henderson p)Horace Silver b)Teddy Smith ds)Roger Humphries

On “Calcutta Cutie” tp)Blue Mitchell ts)Junior Cook p)Horace Silver b)Gene Taylor ds)Roy Brooks

On “Lonely Woman” p)Horace Silver b)Gene Taylor ds)Roy Brooks

1)Song for My Father 2)The Natives Are Restless Tonight 3)Calcutta Cutie 4)Que Pasa 5)The Kicker 6)Lonely Woman

Horace Silerの代表作にしてモダンジャズのエバーグリーン、収録曲いずれも名曲であり名演奏、また構成力抜群のアルバムとしてもバランスに長け、永く鑑賞し続けるのに申し分ない作品に仕上がっています。

本作は彼の最大のヒット作となり、全米ヒットチャート95位、Top R&Bチャート8位にランクインされた、初めての栄誉でもあります。

多作家Silverの15作目に該当し、レーベルは1作目からリリースし続けているBlue Note(BN)、録音エンジニアもジャズの音を録音させれば右に出る者なし、名手にしてアーティストの如き超個性派Rudy Van Gelder、セールスはレーベルに大きく貢献し、以降もBNが存続する限り作品をリリースし続けました。本人曰く「BNはやりたいようにやらせてくれたし、3年毎の契約更新の度にギャラをアップしてくれた」破格の待遇で28年間の長きに渡り在籍出来たのは彼だけになります。

Horaceの作品にはピアノトリオ、3管編成もありますが、そのほとんどがモダンジャズ黄金のコンビであるトランペット、テナーサックスをフロントに擁したクインテット編成、BN最後期にはブラスセクション、ウッドウインド・セクション、コーラス・アンサンブル、パーカッション・アンサンブル、ストリングス・セクションを加えたいずれも大編成「Silver ‘N」シリーズの作品も録音されていますが、それらの基本となる編成もやはりトランペット、テナーのクインテットです。

彼の書くオリジナルはメロディラインとその音域、2管のハーモニーを響かせるのに丁度良いレンジ等、トランペット〜テナー、楽器の機能性を熟知したライティングに徹しています。

「Silver ‘N Brass」

クインテットの特徴として継続して同じフロント陣が続けてプレイする事が少なく、作品毎に入れ替わり、その当時の若手有望株がピックアップされて演奏する傾向にあります。

去来したトランペット奏者挙げるとKenny Dorham, Donald Byrd, Joe Gordon Art Farmer, Blue Mitchell, Carmell Jones, Woody Shaw, Charles Tolliver, Randy Brecker, Cecil Bridgewater, Tom Harrell, Bobby Shew, Clark Terry, Ryan Kisor…

同じくテナー奏者はHank Mobley, Junior Cook, Clifford Jordan, Joe Henderson, Tyrone Washington, Stanley Turrentine, Benny Maupin, George Coleman, Houston Person, Harold Vick, Michael Brecker, Bob Berg, Larry Schneider, Eddie Harris, Ralph Moore, Branford Marsalis, Red Holloway, James Moody, Jimmy Greene…

この錚々たる布陣はまるでフロント奏者の紳士録、そしてバンドは若手の登竜門として間違いなく機能していました。

繰り返し起用されても2~3作、1作でチェンジされてしまうフロント奏者がほとんどの中、例外なのがBlue MitchellとJunior Cookのフロント・チーム、彼らは59年「Finger Poppin’」を皮切りに、同年「Blowin’ the Blues Away」60年「Horace Scope」62年「The Tokyo Blues」63年「Silver’s Serenade」の5作、足掛け5年に渡り連続して参加しており、その間に彼らを擁して62年初来日も果たしています。名コンビぶりを発揮した彼らとの共演作は基本的にハードバップ・スタイルでの名盤です。

「The Tokyo Blues」

Horaceはフロントを変える事によって演奏を常に新鮮なものにするのを念頭に置いていたと思います。と言うのは彼のピアノプレイが基本的に生涯変わることなく、”味”で聴かせるスタイルを貫いていましたから。

オリジナリティに富んだナンバー、独創的なメロディライン、リズムの解釈、ユニークな構成を有し、それでいてキャッチーな楽曲を数多く世に送り出したHorace、加えてバンドを率い、自らの楽曲をレパートリーに演奏活動を精力的に続け、アルバムも継続的にリリースしました。同じ活動スタイルを貫き通したピアニスト、Herbie Hancock, Chick Coreaにも並び称されます。

この二人のピアノ演奏、インプロビゼーションにかける執念には凄まじいものがあり、素晴らしい成果を常に聴かせていました。でもHorace自身の演奏に関してはその表出は少なく、ピアノプレイに対してある種の無頓着さを否めません。

Horace Silver

ハードバップど真ん中から、次第に彼のエッセンスを凝縮した、エグいまでに捻りを効かせた作曲スタイルに変化を遂げるHorace、さらには時代を反映したコンテンポラリーな要素、例えば前作「Silver’s Serenade」で確認できる、それまでは聴かれなかったモーダル的なサウンドにコンポーザーとしての領域が広がり始めました。

ここでのMitchell, Cookはアンサンブルでは息の合ったプレイを聴かせますが、ソロのアプローチに於いては旧態依然に響きます。Horaceの楽曲とフロント陣の表現出来るアドリブの能力に溝が生じ始めたのです。

「Silver’s Serenade」

何か今までとは違う新しいサウンドがHoraceの頭の中で鳴り始めています。そして一度聴こえ始めてしまったらもう後には戻れません。本作録音の1年前、63年10月にMitchell, Cookのコンビで本作収録のCalcutta Cutieを録音しています。しかし彼らはアンサンブルのみで参加し、ソロはありません。

本作収録曲はそれまでのHoraceの作風よりもずっと斬新さを湛えています。レコーディング1年前にまだ本作収録ナンバーは形を成してはいなかったと思いますが、ある程度のイメージは本人の頭の中にあったでしょう。

Calcutta Cutie録音から3ヶ月後の64年1月にもMitchell, Cookでのテイクが存在します。想像するにHoraceは5年間行動を共にした連中と、出来れば自分の描く新しいサウンドを共有したかったのだと思います。メンバーとの仲もさぞかし良かったのでしょうし。

もしかしたら本作収録曲に近いコンセプトのナンバーを彼らで一旦は演奏してはみたかも知れません。しかし彼らのアプローチでは物足らず(特にCookのテナー演奏が)、メンバーを一新すべく以前からミュージシャン仲間で噂のあったJoe HendersonとCarmel Jones、Teddy SmithとRoger Humphriesに白羽の矢を立て、パーマネントなバンドとしてリハーサルやライブに臨み始めたのです。

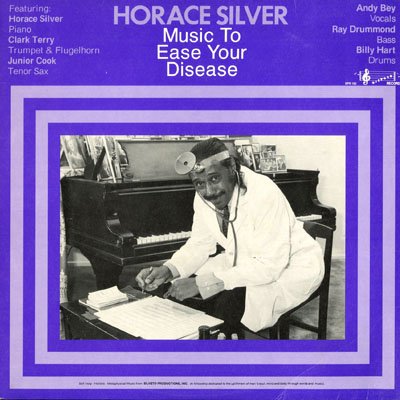

とは言えCookとは良い友人関係を継続させていたのでしょう、出戻りが滅多にないHoraceのバンドですが88年3月録音「Music to Ease Your Disease」に20年ぶりに彼を招き、Clark TerryとのフロントでHoraceのオリジナルをプレイしています。もっとも演奏内容としては全曲男性ボーカルをフィーチャーしたファンキージャズ路線ですので、むしろCookのテナー奏が相応しいアルバムですが。

ちなみにここでHoraceが作詞した歌詞は(いつの頃からか、彼は作曲だけではなく作詞も手掛けるようになりました)ボーカリストAndy Beyのテノール・ボイスに良く合致し、Terryの流麗でスインギーなトランペット・プレイに加え、Ray Drummond, Billy Hartのリズム隊も大健闘しています。

ジャケットで見られる医師に扮した(!)Horace自身のアナウンスまで付加され、これは医事漫談の創始者でジャズ好きな今は亡きケーシー高峰を連想させますが(汗)、実に楽しげな作品に仕上がりました。

「 Music to Ease Your Disease」

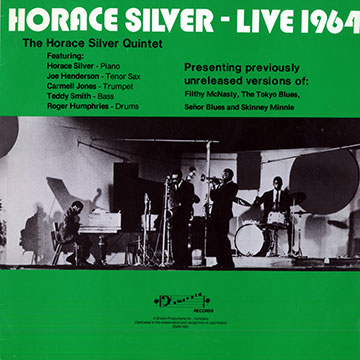

話をもとに戻しましょう、実際にレコーディング前の演奏が残されています。「Live 1964」は4ヶ月前64年6月6日New Yorkのライブハウスで収録したBootleg盤、演奏曲はHoraceの旧作Filthy McNasty, The Tokyo Blues, Senor Blues, Skinney Minnieです。多少冗長な部分もありますが、Joe HenとJonesの新フロント陣は旧メンバーとは一線を画すアプローチを聴かせます。

「Live 1964」

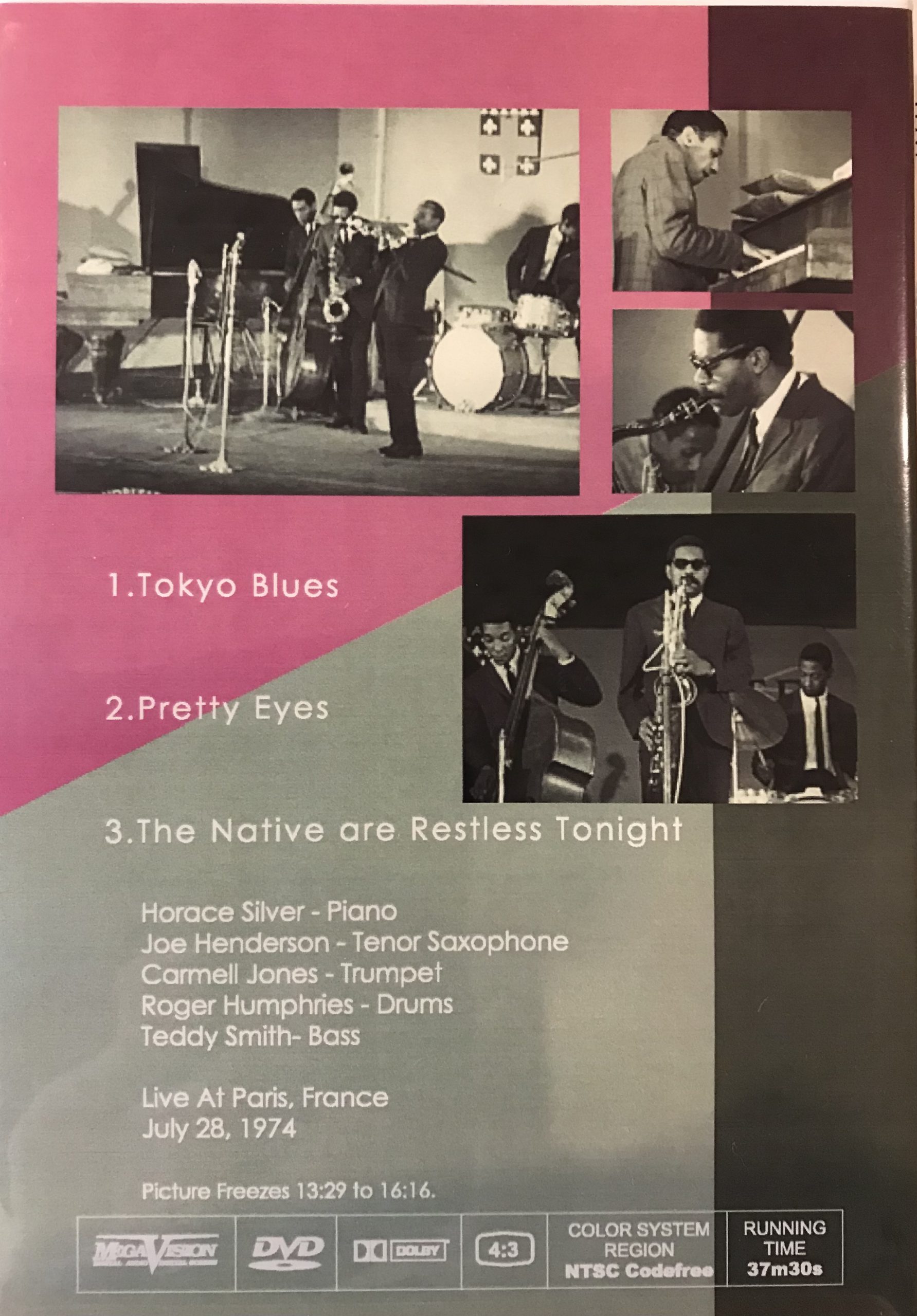

同じく64年7月28日同一メンバーによるParisでのライブを収録したDVDもリリースされています。こちらの収録曲はTokyo Blues, Pretty Eyes(次作The Cape Verdean Blues収録です!)、新作よりThe Natives Are Restless Tonight、バンドの纏まりも素晴らしく、既にレコーディング・クオリティをクリアーしています。

「Paris 1964」

メンバーチェンジを挙行した新生Horace Silver Quintetはリーダーの狙い通り確実にワークし始めました。Joe Henのプレイが殊更素晴らしく、クリエイティブにしてスポンテニアス(全曲壮絶なまでのイメージの連続です!)、ライブDVD収録Pretty Eyesでの炸裂ぶりには神がかったものがあります!

そして本編「Song for My Father」ではまたガラッと違ったアプローチを見せるJoe Hen、彼の演奏に触発されたリズムセクションも実に創造力と集中力に満ちたプレイを繰り広げ、歴史的な名盤の制作に貢献しました。

それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。

1曲目表題曲Song for My Father、その名の通り彼の父親Johnに捧げたナンバー、父本人が写った名高いジャケットはHoraceの親孝行ぶりを物語っています。

息子はJohnをNew Yorkのライブハウスでの演奏に招待し、まだ未録音であったSong for My Fatherを「親愛なる父親に捧げて書いたものです」とアナウンスして演奏したと言うことで、それはそれはお父様お喜びになった事でしょう、ですがしばらくして彼は逝去します。その後この曲のレコーディングを行い、追悼の意味合いを込めてBNにかけ合い、ジャケ写にも登場させたのでしょう。

Wayne Shorterの同じくBNからの作品「Speak No Evil」のジャケット・デザインはShorterたっての願い、不仲だった当時の奥方Teruko Ireneに愛情表現を発するべく、フォーカスを甘くした彼女の写真と、インパクトが強烈なキスマークの掲載をプロデューサーAlfred Lionに懇願して実現させました。

「Speak No Evil」

カーボベルデ共和国出身、ポルトガル系アフリカ人で米国に移民したJohnは趣味でギターを演奏し、歌を唄い、彼や叔父たちが良くホームパーティーでポルトガル民謡を披露し、Horaceは幼い頃から家で子守唄のように耳にしていました。

父親は大活躍中の息子に、自分の楽曲にポルトガル民謡を取り入れたらどうかと進言していたようですが、それはそれで照れ臭いもので、息子は後回しにしていました。

似たようなシチュエーションですが、アルゼンチン出身のGato Barbieriは米国に進出してからも、母国の代表的音楽アルゼンチンタンゴを封印していました。自分のルーツに目覚めてからは積極的に演奏するようになり、寧ろ「Last Tango in Paris」などのタンゴを取り上げたオリジナル曲がトレードマークになりました。

「Last Tango in Paris / Original Sound Track」

Song for My Fatherの誕生について、HoraceがBrazilへ64年2月、同地出身のパーカッション奏者Dom Um Romaoと一緒に訪れた際に、ポルトガル語圏であるブラジルがBossa Novaブームに沸いていた事にインスパイアされ、リズム的にはブラジルから、メロディとしては古いポルトガル、カーボベルデの民謡からの影響を受けたと紹介しています。

そしてこの曲には自身の音楽的ルーツを思い出させる匂いがあるとも語っています。

印象的なベースとピアノの左手によるパターンから曲が始まります。何と表現したら良いのか、その後のメロディラインが発するインパクトは何度聴いても減衰する事なく、Horace Silverワールドを徹底的に印象付けます。

よく引き合いに出す芋焼酎の話ですが、酒を呑み始めた頃には臭みで一切受け付けず、加齢と共に酒の味が分かる様になり、いろいろな種類の酒を経て究極芋焼酎に辿り着いたが如く(笑)、Jazz演奏も独特の匂いが大切で、若い頃に拒絶していた臭うが如き楽曲やプレイにこそ魅力を感じるのですが、それにしてもこんなオリジナルはどこを探しても存在しないでしょう!

Song for My FatherではBossa Novaのリズムが採用されていますが、HoraceがBrazilで目の当たりにし、衝撃を受けたもう一つのリズム、Sambaは65年10月録音の次作「The Cape Verdean Blues」の表題曲で用いられています。

文字通り自らのルーツを冠したこの作品は、Song for My Fatherで覚醒した自分のオリジンを更に推し進めたアルバム、続投Joe Hen、名手Woody Shawに加え、レコードのSide B 3曲では巨匠J. J. Johnsonを迎えた申し分のない3管編成による名盤、個人的には彼の最高傑作と捉えています。

ちなみにJoe Henはこのアルバムを最後にHoraceの元を去ることになりますが、2作だけの参加になり、以降共演する事はありませんでした。

「 The Cape Verdean Blues」

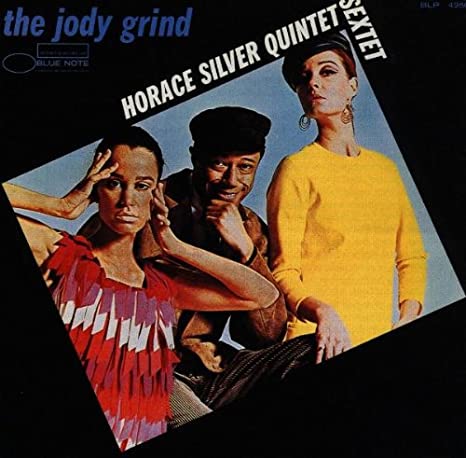

更に次作、1966年11月録音の「The Jody Grind」ではMexico特有のリズムであるマリアッチを取り入れた名曲Mexican Hip Danceを収録、Shawのトランペット・ソロが鮮烈ですが、ラテン音楽が有する様々なリズムに対するHoraceのあくなき探求心を痛感しました。

閑話休題、テーマを繰り返したのちソロの先発はHorace、独特の”つんのめった”リズム、音符を拍に置くかの如き8分音符のスピード感とは無縁のユニークなタイム感、一聴Horaceと判断出来る個性ではあります。

続くJoe Henは漆黒の如きダークでテイスティ、極太にして付帯音の塊のテナートーン、こちらも一聴してJoe Henと即断出来る個性を振り撒いています。

リズムに対しゆったりと、忍足で近寄るかの如くソロを開始します。音の間合いを取りながら次第にフレージングが細かくなり、聴かせどころのブレークでは3連符を用い活性化を試みています。

音域も広がりつつ更にフレーズが細分化され、Joe Hen節のオンパレードに移行します。フレージングに用いる音の選択、ソロの構築の大胆さといい意外性を内包したストーリー性、センス、これは新生Horace Silverクインテットのオープニングに全く相応しいプレイです!

僕も参加させて貰っている日野皓正氏の94年作品「Spark」、こちらでも「Song for My Father」を取り上げています。リズムの解釈をユニークなものにすべく、スタジオ内で試行錯誤を繰り返したのを覚えています。日野さん自身もHoraceのクインテットに参加していた経験があり、その時の貴重な話も伺いました。

「Spark」

2曲目The Natives Are Restless Tonight、テンポの早い変形マイナーブルースです。Horaceが子供の頃、隣に住んでいた一家がパーティ好きで、明け方までよく騒いでいた情景を曲にしたそうです。

そう言えば聴いていても「さあ、今宵はパーティで一晩中盛り上がろうぜ!」のような、ウキウキする高揚感が感じられるユニークなナンバー、ピアノの興味深いキメ、テーマ後のファーストソロに食い込んだリフの用い方、発想がありきたりではなくHorace流の捻りが効いています。

この曲も前出「Spark」でプレイした覚えがあります。今は亡き名ピアニスト、アレンジャー鈴木”コルゲン”宏昌氏が採譜した譜面で演奏し、彼もピアノで参加、日野元彦氏のドラミングが冴え渡っていて、録音も行ったように記憶していますがCDには収録されませんでした。

先発はCarmell Jones、ブリリアントでスピード感あふれるトランペット・ソロを展開します。フレージング的にも自分らしいウタを唄おうという強い意志を感じるアプローチ、彼はジャズの逸材を多く輩出したKansas City出身、スタジオミュージシャンとしても60年代活躍しました。

Carmell Jones

続くJoe Henのソロは出だしからトリッキーに先制攻撃、彼のリズミックなアプローチを聴いているとあまりのシャープさにリズムを取り始め、椅子から腰が浮いてしまいます!その後細かくフレーズを繰り返し、フラジオ音域、フリークトーンにまで至り、ソロ第一のヤマ場を設けました。Roger Humphriesもナイス・サポートです!

次のヤマ場に至るためにJoe Henはアウトするフレーズ、そしてリズミック・シンコペーションを多用しハーモニー、リズム的に緊張感を持たせながら小刻みに、しかし大胆にストーリーを構築し、高いテンションを維持しながらあたかも名山が連なる連峰、山脈の如き音のシリーズを披露しています。聴き惚れてしまうほどの素晴らしい構成力を持ったソロ、本作ハイライトの一つです!

続けてピアノソロへ、テーマのメロディを交えながらソロを開始、テナーソロにインスパイアされたのかアグレッシブなソロを展開、左手のパーカッシブな用い方に表れています。

ベースソロに受け継がれますが予想よりも短く終わったのでしょう、一瞬の空白があり、そのままドラムソロに突入します。堅実ながら小気味良いスティックさばきでエキサイティングなフレージングを繰り出し、職人然たるクールなブレークを経てラストテーマのイントロに入ります。

テーマ後にはアウトロが設けられており、ゆったりしたテンポでのテーマに基づいたメロディはホームパーティ終了後の余韻を、ないしは騒いで散らかしまくった自宅を翌日の昼間、二日酔いで後片付けしている様を表現しているが如しです(笑)。

Joe Henderson

3曲目Calcutta Cutie、こちらはポルトガルやブラジルでもないインドのCalcuttaですね。彼の地に楽旅で赴いた際、気になるCutie(かわい子ちゃん)がいたのでしょう(笑)

前述の通りこの曲はフロント陣、そしてリズム隊も一新します。

誰かがパーカッションを鳴らしているSong for My Father風なイントロを経て、メロディが登場します。エキゾチック、ミステリアスでいて安堵感と不安感が共存する、何とも言えぬ色気を発する佳曲、Horaceの書く曲に新たな作風を見出しました。

ソロはHoraceから、曲の裏メロディとも解釈できる興味深いラインを演奏し、サビに入ります。サビ後もこのラインを弾き続けても良かったのでは、と感じました。セカンド・リフ的な効果が成立したと思います。その後はGene Taylorのドラムソロへ、皮ものを中心とした演奏にはMax Roachの影響を見出しました。

長めのイントロ〜バンプを経てラストテーマへ、ホーンのソロが入らずピアノとドラムのソロだけに絞ったことでむしろ曲のメロディ、サウンド、ムードがくっきりと現れました。

この曲も「Spark」に収録されています。手前味噌で恐縮ですが、アルバム録音の翌年New Yorkを訪れた際、ホテルの部屋でJazz専門のFM局WBGOを聴いていると、新譜紹介で「Spark」を取り上げているではありませんか!このCalcutta Cutieが選曲されオンエアされているのを聴き、Jazzの本場のラジオ局で自分が参加している演奏が流れているのには感無量でした。

Horace Silver

4曲目Que Pasa、英語でWhat’s Up?の意味のスペイン語です。と言うことで本作に登場する国名は多岐に渡ります。

こちらもSong for My Father風のイントロをベースに、それまでに無かった新たなピアノのパターンを加えた構成になっています。フロントのハーモニーを伴ったメロディがエキゾチックさを醸し出し、メロディをCallとすれば対するイントロで用いられたピアノ・パターンがResponseに該当し、ジャズ表現の重要な要素であるCall & Responseを表現しています。

繰り返されるバンプ部分ではドラムソロも挿入され限られた曲のパーツを上手く使い回していると思います。Humphriesのカラーリングもメリハリの効いた様々な表情を見せており、これはライブを繰り返し行った結果に違いありません。

ソロの先発はHorace、いつもの彼らしく転びがちなタイム感による、でも普段より朴訥としたテイストを聴かせます。

続くJoe Henソロの冒頭唐突に現れるアプローチ、動物の鳴き声のようなサウンドに引き込まれてしまいますが、一体どんなイメージの具現化なのでしょう?またその後のシングル・タンギング連続のフレージングに思わずレコードの針が飛んでしまったのでは?と連想しましたが、これはCDでした(笑)。

巧みにして多彩な、そして何よりも意外性を最重要項目に置いているかのような、そしてレコーディングという限られたサイズの中で最大限の効果を生むようにも、いずれにせよJoe Henの表現は曲の持つ雰囲気に決して埋没する事なく自己主張を遂げ、むしろ楽曲に対して問題提起を行なっているかのようにも感じ、結果絶妙なバランスで演奏曲への溶け込みを成し得ているのです。

リズム隊は巧みにダイナミクスを設定しながら、構成としてはシンプルなこの曲に存分にメリハリを付けています。Horaceのドラマー、ベーシストに対する人選も狙い通りです!

極上のテイクに仕上がったこの演奏に対し、エンディングは終わりそうでなかなか終わらず、トリオは名残惜しさすら感じているのでしょうか?

Roger Humphries

5曲目はJoe Henの作曲によるアップテンポの、こちらも変形ブルースThe Kicker。本作直後の12月にJoe Hen参加のBobby Hutchersonリーダー作「The Kicker」や、自身も67年録音リーダー作で同じく「The Kicker」で再演しています。

「The Kicker」

HoraceはJoe Henのプレイはもちろん、楽曲にも一目置いていました。次作「The Cape Verdean Blues」でも再び彼のオリジナルであるMo’ Joe’を取り上げています。

ペンタトニック・スケールを基本用いたメロディラインですが、Joe Henらしい捻りが効いたナンバー、こちらもThe Natives Are Restless Tonightと同様でテーマ後に、シンコペーション・フレーズがはみ出してソロ1コーラス目に食い込んで演奏される構成、しかも同じく2コーラス目にもです!これはビッグバンドのアンサンブル、Tutti的なアイデアから来ている様に捉えられます。

ブレークやリズム隊の仕掛けも実に有効にワークしています。

Humphriesの巧みなカラーリングに導かれるようにJoe Henがソロの口火を切ります。何と言うスピード感、リズム感、スイング感でしょう!4拍子のナンバーですが、3拍子揃ったとはこのソロの事を言うのでしょう(汗)。その後もトランペット、ピアノ、ドラムにも2コーラスのブレークが効果的に用いられたソロの応酬、ソリッドなアンサンブルを存分に聴かせています。

Joe Henderson

6曲目アルバムのラストを飾るのはLonely Woman、Ornette Colemanにも同じタイトルの名曲がありますが、そちらは肖像画に描かれていた寂しそうな表情の、ノーブルな女性をイメージして書かれたナンバーです。

こちらの方はHoraceの父親が亡くなり、残され未亡人となった母親に捧げたオリジナルです。ピアノトリオ編成で演奏されているのは母親に対する敬愛の念から頷けますが、総じてこの作品はHoraceの家族や育った環境がテーマになった、いわゆる私小説的なアルバムと言えましょう。