2021.10

2021.10.31 Sun

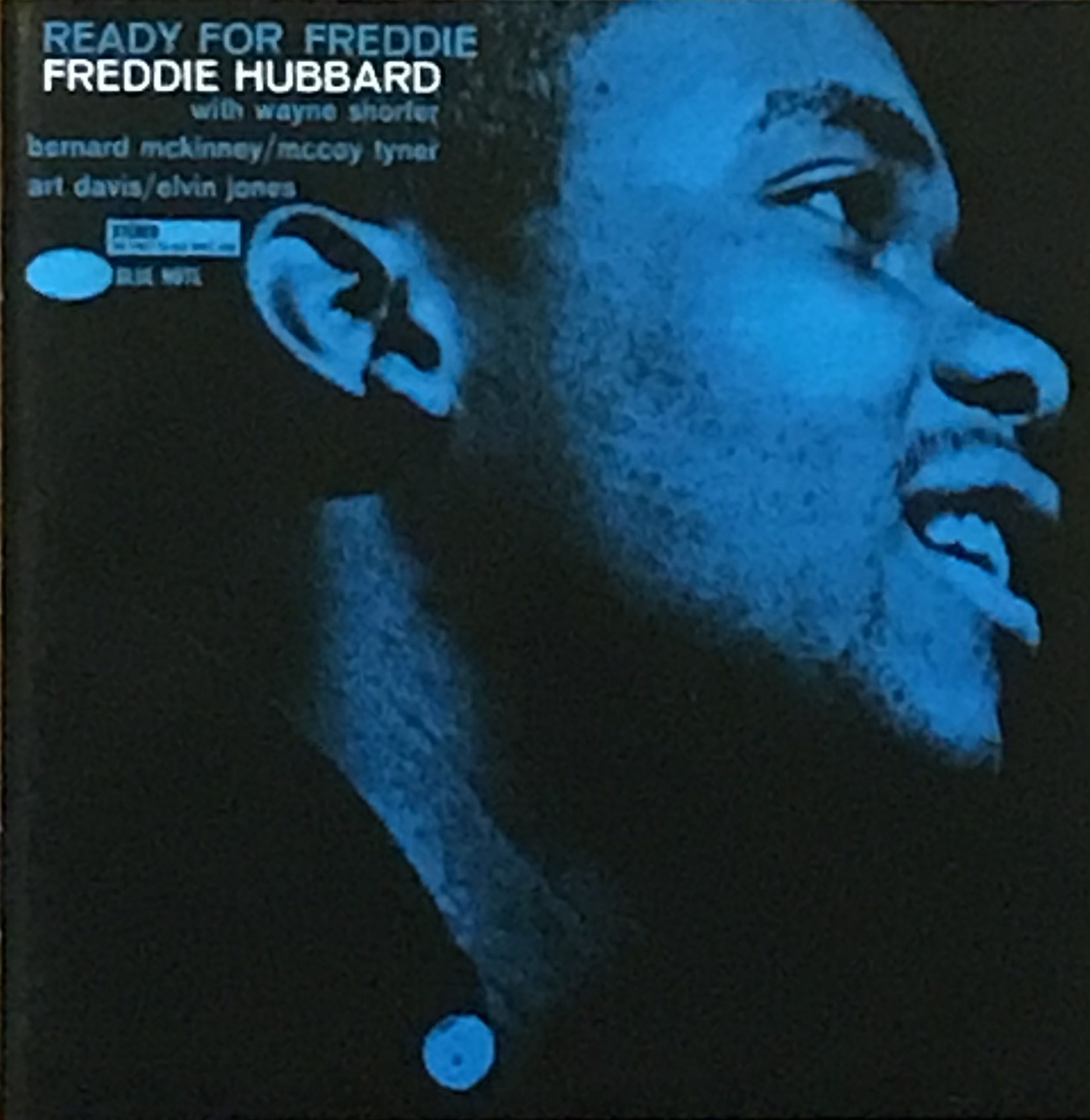

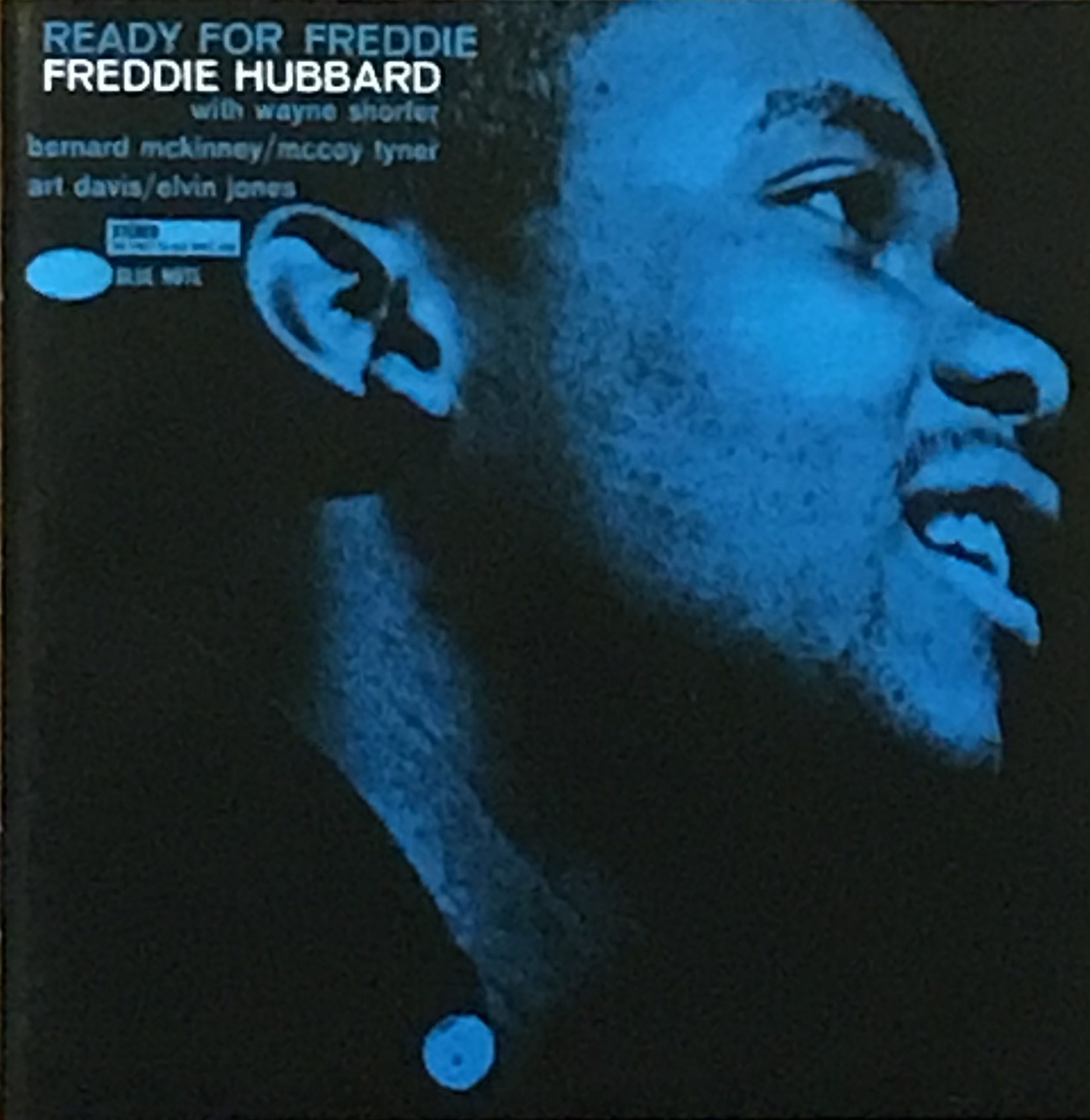

今回はFreddie Hubbardの61年8月録音リーダー作「Ready for Freddie」を取り上げたいと思います。オリジナルを含む佳曲揃い、申し分ないメンバーとのインタープレイ、そして弱冠23歳リーダーFreddieのフレッシュさ、炸裂するトランペットが輝く作品、彼の作品群の中でも筆頭に挙げられるべき秀逸なアルバムです。

Recorded: August 21, 1961 Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey Label: Blue Note(BST 84085) Producer: Alfred Lion tp)Freddie Hubbard euphonium)Bernard McKinney ts)Wayne Shorter p)McCoy Tyner b)Art Davis ds)Elvin Jones

1)Arietis 2)Weaver of Dreams 3)Marie Antoinette 4)Birdlike 5)Crisis

50年代からジャズシーンには早熟で個性的なトランペッターが続々と現れました。Clifford Brownに始まりLee Morgan, Booker Little, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Randy Brecker, Tom Harrell, Wynton Marsalis, Nicholas Payton…Freddieは彼らの中でも突出した音楽性と音色、テクニック、タイム感を引っ提げてデビューしました。ドラマーにも神童を多く輩出していますが、特にトランペットは若くしてその才能を発揮出来る楽器なのでしょう、60年6月22歳にして初リーダー作「Open Sesame」を録音、鮮烈なデビューを遂げ同年11月に「Goin’ Up」、61年4月「Hub Cap」と立て続けに半年間のスパンでリーダーアルバムを録音しました。1~3作目は共演者やスタンダードナンバーに演奏曲目を負うところがありましたが、本作では作曲能力が開花し、代表的なオリジナルを披露しています。以降も多くの名曲を生み出す彼、本作はそのスタートラインとなりました。

多くの若手ミュージシャンに共通する、短期間での著しい成長、トランペットプレイにその事は顕著で、歯切れの良い明瞭なメッセージと豊かなイメージのインプロビゼーションを繰り広げ、驚異的に正確でスインギーなタイムの取り方が他のトランペッターよりも頭一つ、いや二つも三つも抜きん出た個性となり、圧倒的な存在感を示しています。

59年21歳から始まるサイドマンとしてのプレイも充実しています。そこではソロプレーヤーだけではなく、ホーン・アンサンブルでのリード・プレイにも長け、Art Blakey’s Jazz Messengersでは10作に参加しており、Lee Morganの後釜としてWayne Shorter, Curtis Fullerとの3管編成で、いずれに於いても素晴らしいアンサンブル、ソロを聴かせます。61年録音「Mosaic」ではFreddieのオリジナルDown Underと本作収録Crisisの2 曲、「Three Blind Mice」では自身の名曲Up Jumped Springを披露しています。

Mosaic / Art Blakey & the Jazz Messengers

Three Blind Mice / Art Blakey & the Jazz Messengers

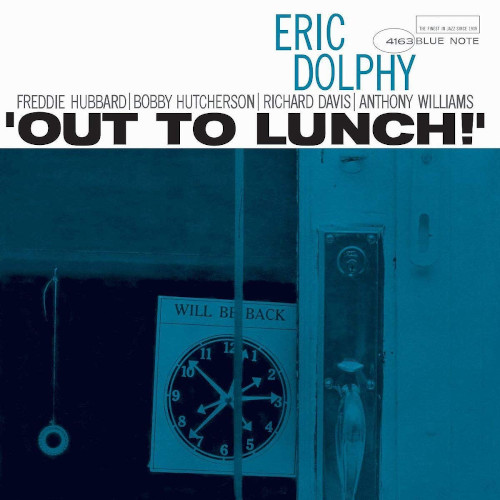

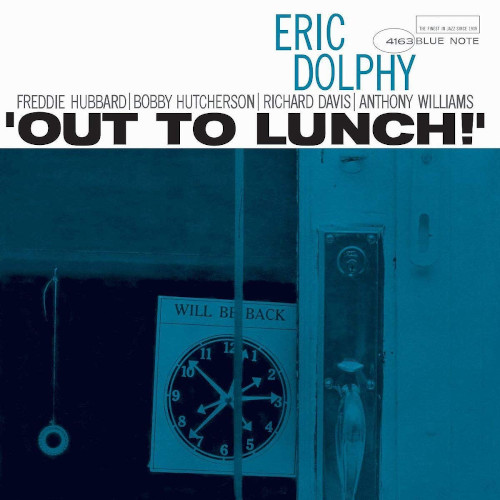

Eric Dolphyとは60年4月録音「Outward Bound」、64年2月録音のDolphy没後に発表された傑作「Out to Lunch」にも参加しています。

Outward Bound / Eric Dolphy

Out to Lunch / Eric Dolphy

J. J.JohnsonとはClifford Jordanを加えた3管編成による60年4月録音「J. J. Inc.」、最初期の演奏ながらソロとアンサンブルに非凡さを示します。

J.J.Inc. / J.J. Johnson

John Coltraneの61年録音「Ole」では盟友Dolphyと共にクリエイティブなプレイを聴かせます。

Ole / John Coltrane

Ornette Colemanの歴史的問題作にして傑作60年12月録音「Free Jazz」に参加、フロント陣Ornette, Don Cherry, Dolphyたちに比較して調性的にインサイドなテイストを感じさせます。ひとりFree Jazzには徹しきれていないとも言えますが、端正なビートを繰り出すリズムセクション上でのフリーフォーム演奏、Freddieは美しい音色で誰よりもグルーヴしています。

Free Jazz / Ornette Coleman

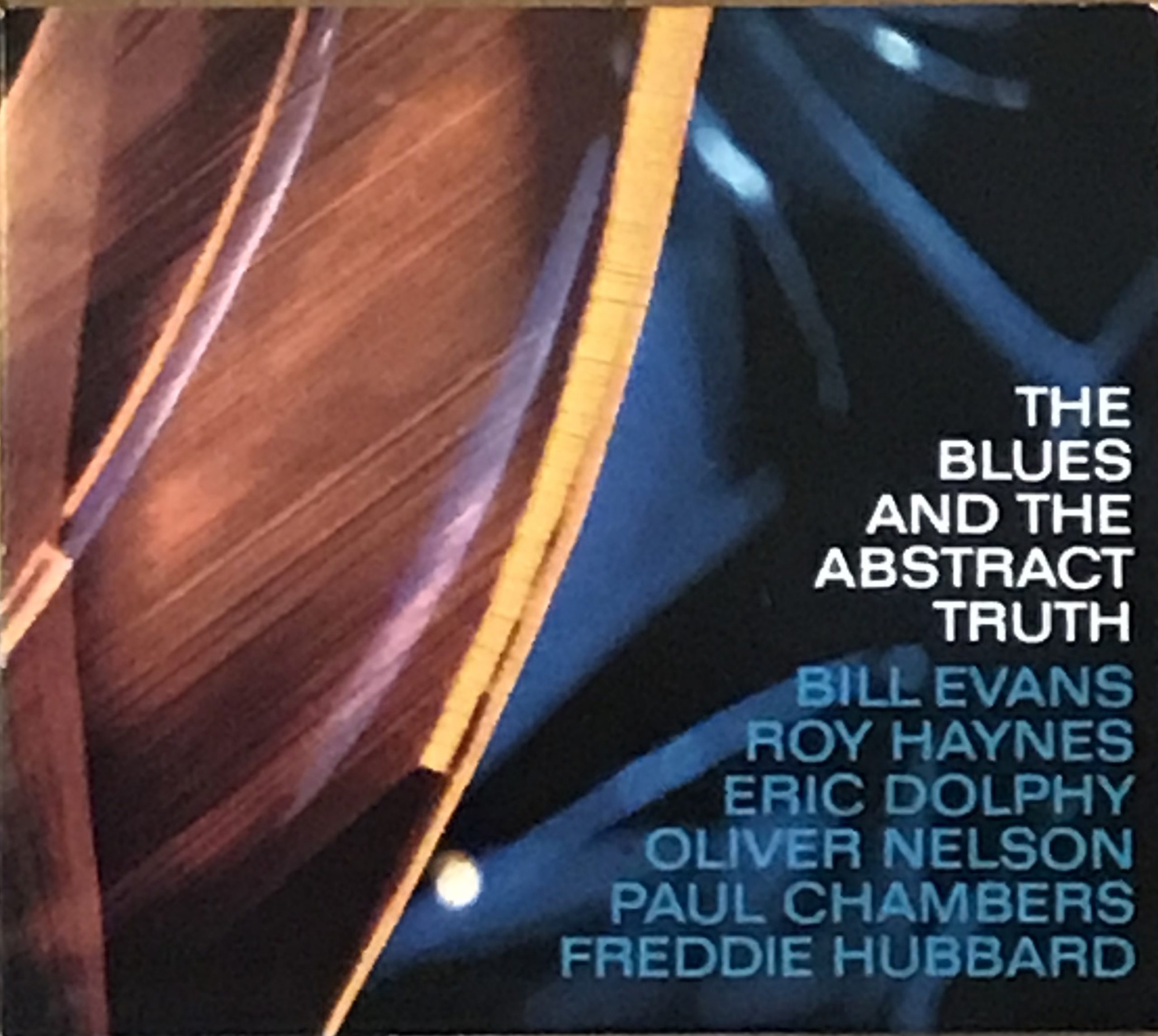

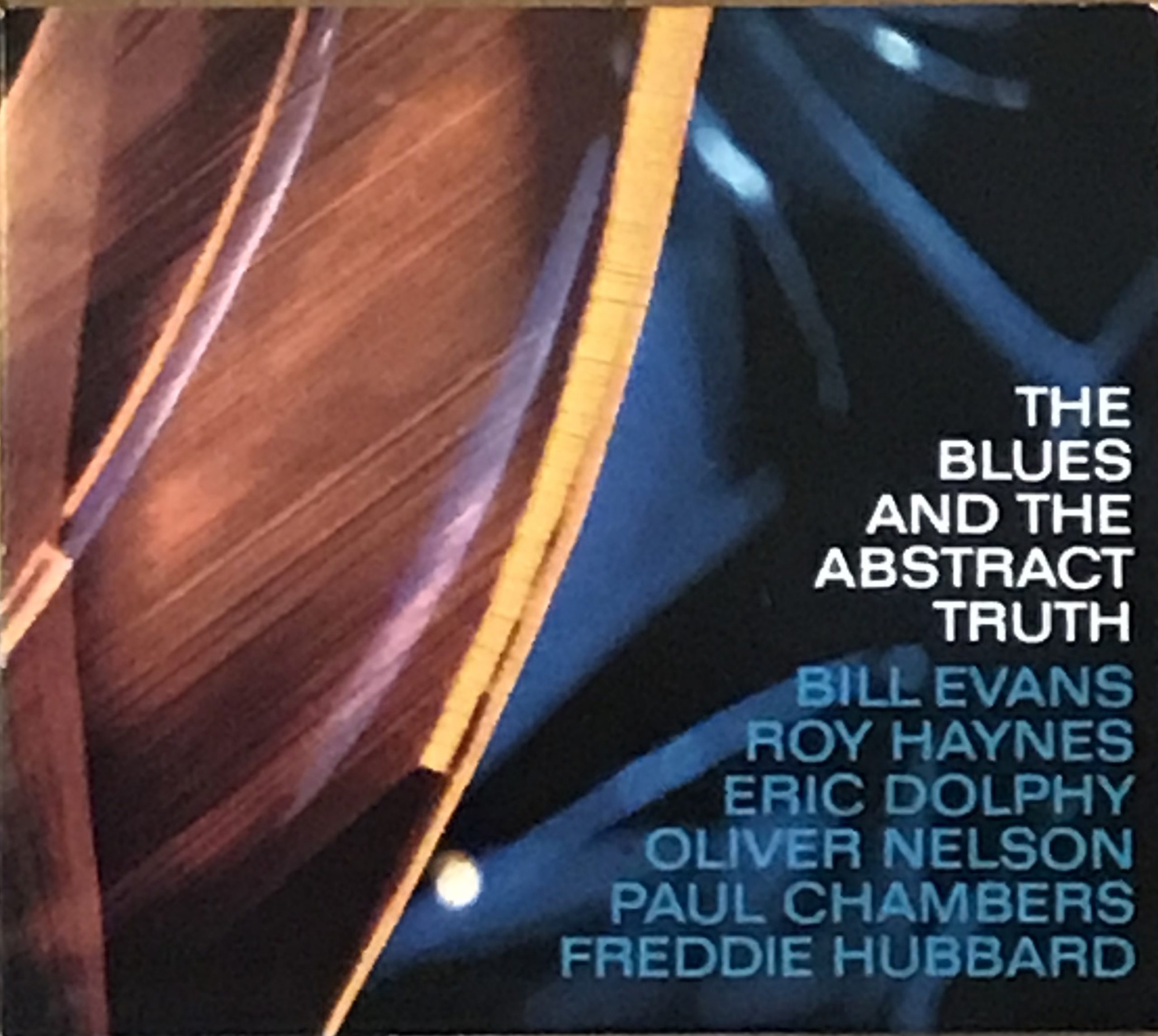

Oliver Nelsonの傑作61年2月録音「Blues and the Abstract Truth」ではセンス、音色、タイム感、他の追従を許さないトランペット・プレイを展開しています。

The Blues and the Abstract Truth / Oliver Nelson

渡欧する直前のKenny Drewを捉えた60年11月録音「Undercurrent」では、外連味なくハードバッパーとしての本領を発揮しています。

Undercurrent / Kenny Drew

Freddieは以降も精力的に演奏活動を続け、リーダー作、サイドマン、ライブやコンサートと、変わらぬスタンスでブリリアントなプレイを展開しました。しかしどんなミュージシャンにも旬はあるでしょう。またプレーヤーとして同じ所に留まっていることに抵抗があるのは当然の事です。Freddieを心から敬愛し、彼のプレイを追い続けている大勢のトランペッターに共通する発言があるので、ここでご紹介しましょう。

「Freddieの演奏はどれも良いね。特に60年代中頃までが本当に素晴らしく、Herbie Hancockの「Maiden Voyage」頃までのプレイは神懸っているよ。以降の演奏も悪くはないし、凄いのだけれど、彼は何か変わってしまったように感じるんだ。どうして変わってしまったのだろう?何が違うのかな?」褒め言葉と批判とが混じり合う的確な意見、実は僕も同じ見解です。

例えば76年6月Hancockの代表作「V.S.O.P」での演奏、どの部分を切り取っても、紛れもないFreddieのプレイ、素晴らしい事この上ない、至上のテイクばかりで、ハイノートや多種奏法を含めたハイパーな楽器テクニックから、トランペットの腕前に飛躍的な向上を確認出来ます。

V.S.O.P. / Herbie Hancock

ですが60年代中頃までと比較すれば何かが大きく異なります。これは感覚的なものなので文章で表現するのは難しく、不十分な点もあるかも知れません。

初々しさを原点とし、自身が演奏する内容に関しての新鮮さ、そして自分の演奏、吹くラインに意外性を感じ、結果刺激され、更なる別なラインが湧き出てくる。当時の彼の頭の中には実に様々で独創的なサウンド、ハーモニー、フレージングが誰よりも鳴り響いていたのだと思います。共演者の演奏や楽曲により、彼の創造性に着火し、それらが全く自然に引き出されます。トランペットを手にし、息を吹き込む直前に「一体この後どの様な展開が待ち受け、オレはどんな事を吹くのだろう?それにしてもエキサイティング、楽しいぜ!」と頭を過ぎり、プレイに臨んでいたのではないでしょうか。60年代のプレイは常にワクワク感が彼の演奏を支配していたのです。

60年代後半から70年代以降、Freddieのプレイは凄みを増して行きますが、反面次第に定型化に向かいます。本人はその事への葛藤が必ずやあったと思いますが、不定型の極みであった彼の演奏、言わば天から振り降りてくるジャズ・スピリットをトランペットを媒体としたイタコ状態での表現でした。

一般のオーディエンスには彼の心の不協和音は伝わる事はなく、圧倒的な演奏からスーパートランペッターとして君臨していました。漸次ワクワク感が希薄になり、しかし盛り上がった演奏を提供しなければならない、「こうあらねばならぬ」使命感を持った彼は形を成すためにテクニカルな手法で表現するに至りました。とはいえ他のトランペッターとは比べものにならない程、ポテンシャルとして豊かな表現力が備わっています。どんな時でも聴き応えのある、ウタを感じさせるプレイを繰り広げる事が出来ます。演奏の深さは別として。

赴くままにトランペットを自在に吹きまくった当時20歳そこそこの天才トランペッターの旬は、実はデビューから数年であったかも知れません。

もうひとつ、64年6月Berlinにて医療ミスが原因で36歳の若さで客死した盟友Eric Dolphy、彼についてFreddieがインタビューを受けた記事を読んだことがあります。Dolphyの逝去に対し哀悼の意を述べつつ、しかしはっきりと、あれだけの才能がありながら、彼は貧しさの中で亡くなった。自分は彼のようにはなりたくない。金儲けをしながら音楽活動を続けていきたい、のような趣旨の発言だったと記憶しています。人間誰でも貧困は回避したいものです。経済的安定があってこその生活、トランペット・プレイ、しかしこの事はジャズを演奏する上で不可欠なハングリーさとは真逆な方向の場合もあります。金銭のために音楽を演奏することは至極当たり前な事ですが、もしかしたらFreddieの場合はそちらの方が主体になってしまったのかも知れません。

Freddie Hubbard

それでは収録演奏について触れていきましょう。リーダーFreddieの他メンバーは、ジャズでは珍しいユーフォニウムにBernard McKinney、彼はトロンボーン奏者でもあります。テナーサックスに盟友Wayne Shorter、ピアニストはMcCoy Tyner、ベーシストArt Davis、ドラムスにElvin Jones、リズム隊はJohn Coltrane Quartetのメンバー、Davisは準レギュラーとしてColtraneがベーシストを増員し、ダブル・ベース・フォーメーションにする際駆り出されていましたが、レスポンスの早い巧みな伴奏を行うプレーヤーです。McCoyの初リーダー作62年6月録音「Inception」はこのメンバーで演奏されています。

McCoy Tyner / Inception

1曲目FreddieのオリジナルArietis、いや〜カッコ良いナンバーです!イントロの構成からしてアイデアをふんだんに盛り込んでいて、3管のハーモニーが実にサウンドを豊かにしています。ユーフォニウムはトロンボーン的に扱われ、アンサンブルの一番下のパートを担当しているようです。McKinneyとは59年録音Slide Hamptonの初リーダーアルバム、7管編成にしてピアノレスの意欲作「Slide Hampton and His Horn of Plenty」にて共演、ここでのアンサンブル力を買われて抜擢されたのだと思います。本作には61年23歳にして夭逝した天才トランペッターBooker Littleも参加し、熱い演奏を聴かせています。

Slide Hampton and his Horn of Plenty

テーマにも同様に工夫がなされ、実に聴きどころ満載の佳曲ですが、アップテンポにも関わらずごく自然な音量の大小から成るダイナミクスが設けられ、Freddieの曲作りに対する美学も感じます。ソロの先発はFreddie、いや、これまた素晴らしいタイム感で、申し分の無い8分音符の長さ、位置の提示、そして音符の推進力に思わず脱帽してしまいます!前述の「J. J. Inc.」とは比べ物にならない成長ぶりです!何をどの様に練習すればこんなタイム感を習得出来るのでしょうか?そしてアドリブソロの構成の巧みさ、ストーリーの語り口、フレージングの終止感、ニュアンスの豊富さ、いずれも素晴らしく、最高得点の5つ星を進呈したいと思います(笑)

McCoyの的確なバッキング、Elvinのどっしりとしていてシャープなドラミング、Davisのプレイも申し分なく、リズムセクションは万全の大勢でサポートします。続くソロイストはShorter、Freddieの吹いたフレーズをキャッチして極太でダーク、コクがあって存在感のある音色を携えての登場、フレージングやアイデアにone & onlyを聴かせます。

それまでのFreddieリーダー作のテナー奏者はTina Brooks, Hank Mobley, Jimmy Heathと続きましたが本作で真打登場です!以降両者は親密な関係を築き、音楽的にも絶妙なコンビネーションを聴かせることになります。

続くMcKinneyのソロはユーフォニウムという難しい楽器を巧みに扱い、ジャズ・テイストを織り込んだソロを聴かせます。McCoyはクリアーで端正なタッチと共に比較的オーソドックスではありますがスインギーなソロを奏で、ラストテーマへと続きます。

Freddie Hubbard

2曲目はスタンダードナンバーWeaver of Dreams、この曲はA Weaver of DreamsやYou Are a Weaver of Dreamsとも表記されるVictor Youngのナンバー、John Coltraneの59年2月録音の名演奏(Cannonball Adderley Quintet in Chicago収録)を忘れることは出来ません。

Cannonball Adderley Quintet in Chicago

イントロではテナーとユーフォニウムのアンサンブルから始まり、最後にトランペットが加わりその後テーマが始まります。何と澄み切ったストレートな音色で、メロディを奏でているのでしょう!23歳の若者の表現とは思えません!その後比較的唐突に、倍テンポに持って行くべくターンバックがあり、トランペットソロが始まります。この当時バラード奏はテーマ後に倍テンポでプレイされる事が多かったと思います。流麗にして饒舌、しかし楽器の発音や絶妙なタイム感が作用し、決してtoo muchにはならないショウケースを聴かせて行きます。続くFreddieと同い年のMcCoyのソロもリリカルにして当時最先端のセンスを駆使したプレイを聴かせます。ラストテーマは再びバラードに戻り、フェルマータを経てトランペットのcadenzaが始まりますが、Elvinのスネアドラムの一発が絶妙です!このアクセントは他のドラマーではまず入ることはありません。さすがElvin!その後はFreddieふくよかなトーンを響かせてFineです。

Elvin Jones

3曲目はShorterのナンバーMarie Antoinette、16小節を繰り返した32小節のフォームから成る比較的シンプルなナンバー。とは言え3管編成からなるジャジーで重厚なアンサンブルと、ピアノのフィルインが印象的です。ソロは作曲者自身から、含みを持たせた独特な音色とタンギング、ミステリアスなフレージングは曲のセカンドメロディをその場で吹いているかのように、フレーズを吹くというよりも作曲を行なっている様に聴こえます。それにしても決して流麗ではなく、ゴツゴツとした8分音符によるラインはShorter以外の何者でもない個性を振りまいています。続くトランペットソロは一転して滑らかで流暢な8分音符による淀みないプレイ、フレーズの抑揚やコントロール感は、あり得ないほどのテクニシャンぶりです!ユーフォニウムソロの朴訥感が対照的に聴こえます。McCoyのソロは美しいタッチとFreddie的なリズムのツボを押さえたタイム感で、スインギーにプレイします。その後のDavisはエッジの効いた深い音色で、テイスティなソロを聴かせ、ラストテーマに入ります。この間Elvinの抑制の効いた、しかし様々な表情を見せるシンバル・レガート、スネアのフレーズが隠し味となり、各ソロイストを徹底的にサポートしています。

エンディングはCm7とA♭7を繰り返してフェード・アウトです。

Wayne Shorter

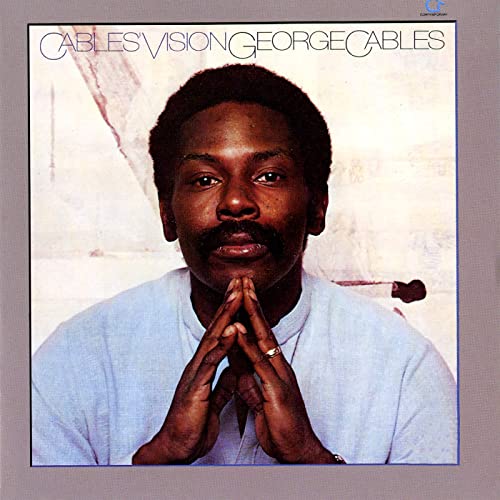

4曲目はFreddieの書いた名曲Birdlike、Charlie Parkerのフレージングやリズミックなフィーリングを用いて書かれたブルース・ナンバー、タイトルもそこに由来します。その後もV.S .O.P.のレパートリーとして、またGeorge Cablesの79年録音作品「Cables’ Vision」でも再演されていますが、盟友であるトランペッターDonald Byrdに捧げて後年タイトルをByrdlikeと変更しました。

イントロもキャッチーで印象的、テーマのメロディはFreddieならではのワクワク感がここでも強力に発せられています。先発ソロはトランペットから、迸るフレーズとアイデアは淀みなく止まるところを知らず、聴き惚れてしまうほど達人ぶりを発揮していて、スピード感があるのに音符の位置は後ろというタイムに只管脱帽です!McCoyのバッキングも的確なサポートぶりを聴かせます。続くShorterのソロ、ニュアンスや語法は彼そのものですがFreddieの演奏に刺激されたのか、いつもより明確にフレーズを吹く、具体性を伴ったアプローチを聴かせます。ソロを終える際にシングルタンギングを用いたフレージングがユニーク過ぎです!ユーフォニウムのソロでは「お猿のかごや」的フレーズが聴かれるのが微笑ましいです。その後はMcCoyの端正でスイング感溢れるソロに続き、ベースのソロではピアノとドラムがバッキングを次第に止め、アカペラでプレイされますが、トリッキーなフレージングによる演奏にも関わらず、「せえの!」と全員見事にラストテーマに突入します。ジャムセッション形式でソロ回しが行われましたが、ここでも徹底したElvinの伴奏が各ソロイストの持ち味をくっきりと浮かび上がらせています。

Cables’ Vision / George Cables

5曲目もFreddieのオリジナルCrisis、2ヶ月後に前述の「Mosaic」で再演されますがElvin, Blakeyという2大ドラマーでの演奏の比較も面白いです。テンポ設定はほぼ同じか「Mosaic」の方がやや早め、タイム的にはElvinの方がたっぷり、どっしり、そしてバックビート感が素晴らしいですが、Blakeyの方は例のナイアガラロール、更に曲のTutti的アンサンブル部分でダイナミクスを極端に付けているので、かなりインパクトがあります。初回テイクのプレイを踏まえて、更にJazz Messengersでの演奏ということで方向性を明確にしたのでしょう。各ソロイストもBlakeyのドラミングに触発され、いずれもコンパクトではありますが派手なプレイに徹しています。Shorterは「草競馬」のメロディを引用、実は初演時既に若干匂わせており、ここでは明確に吹いているのがご愛嬌です(笑)。個人的にはFreddie, Shorter共に落ち着いて内省的なソロを展開し、特にMcCoyのピアノのバッキング全般、そしてソロが曲のカラー、サウンド的に合致している点で初演の方に軍配を挙げたいと思います。「Mosaic」には無いドラムソロもElvinだからでしょう、音楽的な充実感を演奏に添えています。

Bernard McKinney

04年発売The Rudy Van Gelder Edition CDには1曲目Arietisの別テイクが収録されています。本テイクよりも早めのテンポ設定、その分収録時間も短めですが各人のソロもホットなテイストを感じ、特にFreddieのソロはテンポアップした分一層スリリング、Elvinのアプローチにもアグレッシブなものが聴かれます。推測するに、良いテイクを録音出来たのでテンポを早くしてワンモアテイク、のような雰囲気で再チャレンジしたのでしょう。しかしオリジナルテイクの方が他メンバーがリラックスしてスポンテニアスに演奏に臨んでいますし、テンポが曲想に合致している様に聴こえます。本テイク採用の判断基準はこちらでしょう。

2021.10.17 Sun

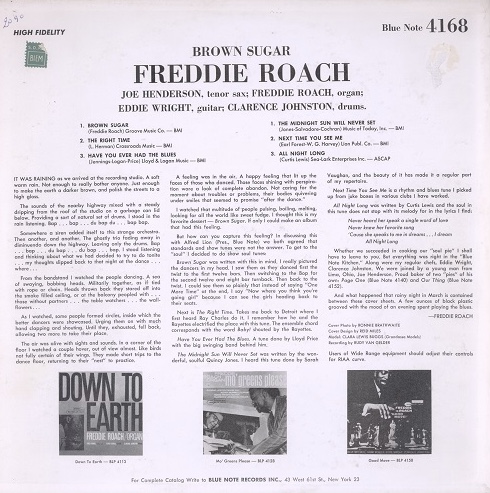

今回はオルガン奏者Freddie Roachの1964年リーダー作「Brown Sugar」を取り上げて見ましょう。テナー奏者Joe Hendersonの参加が異色ですが、彼の冴え渡る演奏が魅力的な、隠れた名盤です。

Recorded: March 18 & 19, 1964

Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey

Label: Blue Note(BST 84168)

Producer: Alfred Lion

org)Freddie Roach ts)Joe Henderson g)Eddie Wright ds)Clarence Johnston

1)Brown Sugar 2)The Right Time 3)Have You Ever Had the Blues 4)The Midnight Sun Will Never Set 5)Next Time You See Me 6)All Night Long

ジャケットの黒人女性はClara Lewis Buggs、Grandassa Models(GM)と呼ばれる60年代から70年台にかけてNew YorkのHarlemで開催されたアフリカ系アメリカ人女性の美を競うコンテストに参加した、オリジナル・メンバーの一人です。本作に次ぐ64年10月録音のRoach5作目アルバムで、コーラスをフィーチャーした「All That’s Good」、こちらのジャケットにはRoachとGMの女性たち6名がおさめられています。美女に囲まれてさぞかしご機嫌だった事でしょう(笑)。おそらくRoachは彼女たちのファッションショーでの演奏や、付随する音楽団体The African Jazz-Art Society & Studioのコンサートに出演したのがきっかけで、GMとのコネクションが出来たのだと思います。

タイトルのBrown Sugarとは黒砂糖などの白色でない砂糖の総称、また別の意味、スラングとして黒人女性や阿片を指します。

実は際どい意味のタイトルを冠した本作のリーダーFreddie Roachは、生涯8作のリーダーアルバムをリリースし、うちBlue Note Label(BN)から5枚を発表しており本作は4作目に該当します。

一連の作品はコンセプトを感じさせる選曲やアレンジの妙、構成の面白さからエンターテインメント性ある作品に仕上がっています。

基本的なバンド構成としてオルガン、テナーサックス、ギター、ドラムの4人編成、作品によってはトランペットやコーラスが加わる事もありました。こちらはその4人編成、オルガン奏者がリーダーでリズム&ブルースが基本にあり、かつジャズのテイストも表現する場合に最も相応しいフォーメーションです。

BNの5作では全てClarence Johnstonがドラマー、タイトで実に小気味好いグルーヴを聴かせています。ギタリストにはKenny Burrellが演奏する事もありましたが、本作ではEddie Wrightが参加、テナー奏者はHank Mobleyのクレジットも見られますが、同じオルガン奏者Jimmy Smithとも共演しているPercy France、Roachと何作か共にしているConrad Lester、彼らのテナープレイには強力な個性がある訳ではないのですが、さりげなくブルージーなプレイを聴かせる事を信条とした、何方かと言えば地味で裏方的な、言わばサイドマン・タイプのサックス奏者です。それだけに本作だけが突出したかのように、超個性派Joe Henderson参加が意外性を有し、どこまで彼のオリジナリティ豊かなスタイルが発揮されるのかに興味が集中します。

まさかオルガンサウンドにテナーが埋没することはないでしょうし、バランス感を大切にする彼ですから独壇場もあり得ないでしょう、リーダーのオルガンを立てつつ、Joe Henカラーがどの程度、どのように披露されるかイメージが膨らみます。

Joe Henderson

BNにはJimmy Smithを筆頭に多くのオルガン奏者が名を連ねています。Jimmy McGriff, Reuben Wilson, Baby Face Willette, Richard Groove Holmes, Ronnie FosterそしてLarry Young。彼らの作品が数多くリリースされ、同傾向のアーシーなプレイを聴くことが出来ます。唯一”オルガンのColtrane”と呼ばれたYoungはモーダルでアグレッシブな演奏、Youngの作品にもJoe Henが参加し、名演奏を繰り広げています。65年11月録音「Unity」、盟友Woody ShawにJoe Henと相性抜群のElvin Jones、申し分のない共演者を得て縦横無尽にブロウしています。

Larry Young / Unity

その後のYoungは69年にThe Tony Williams Lifetimeで「Emergency!」、Miles Davis「Bitches Brew」といった歴史的作品に参加します。

Larry Young

Youngの活動の更なる発展形がLarry Goldingsのオルガンをフィーチャーし、Jack DeJohnette, John Scofieldたち名手が脇を固めたバンド、Trio Beyondの04年録音「Saudades」、Tony Williams Lifetimeに捧げたプロジェクトの素晴らしいライブレコーディングです。

Smithにはオルガンの第一人者としての風格あるプレイが、Youngの演奏には従来のオルガン奏者らしからぬ個性を湛えたサウンド、ハーモニー感がありますが、Roachも含めた他のオルガニストたちに突出した個性を見い出すことは難しいです。それでも多くの奏者が存在し、アルバムがリリースされ続けたのは、米国ではオルガン〜Hammond B3という楽器が大変ポピュラーな存在だからです。そもそもが教会では高価だったパイプオルガンの代替として登場し、日曜礼拝やミサで日常的にその音を耳にしていた事の効能でしょう。教会音楽〜ゴスペル〜R&Bに根ざしたブルージーな演奏スタイルを多くの聴衆が受け入れ、愛聴していたのも当然の流れです。米国だけではなく英国に於いてもロック〜プログレッシブ・ロックのジャンルでオルガンは人気を博し、シンセサイザーが台頭するまでその存在感は不動のものでした。

Jimmy Smith

オルガンジャズ演奏は様式美で成り立っています。4o年代から50年にかけてのビバップからハードバップも同様に様式美に根ざしていますが、特にビバップではごく狭い範疇に属する、エリア内でのしきたりを踏まえない限りビバップにはなり得ません。しかし同時にそこから抜け出そうとする動きも必要になるのですが、ハードバップに関してその様式美はややルーズで許される傾向にあると思います。

オルガンジャズに関してはどうでしょうか。感じるのはビバップよりもっと狭いエリア内での様式美であり、というか楽器編成がビバップ〜ハードバップよりも制限(されているのかどうか、実際のところ分かりませんが)されているので自ずと定まった様式になります。そこに起因するのかも知れませんが、様式の中から抜け出そうとするジャズ的なムーブメントは必要なく、ひたすら保守的に、オルガンが奏でる重厚で支配的なサウンドの伴奏を務める事で音楽が成立しています。

そういったしきたり内で演奏することがオルガンジャズの流儀と察知していたのか、本作でのJoe Henのプレイはとことんオルガンの繰り出すサウンドのサポートに徹しています。いつもの彼の演奏と照らし合わせてみると、かなりアプローチを変えてブルージーさ、ファンキーさのテイストを表出していますし、テナーの音色さえも異なった色彩を感じさせています。

しかもそれらは無理なく、至極自然に発せられ、寧ろ楽しげな雰囲気さえ漂わせています。Joe Henのプレイからはホンカーを感じたことはあまりなかったのですが、ここではかなりの度合いで発色されています。

Joe Henderson(and Eric Dolphy)

そもそも含みを持ち、極太にしてハスキーな成分がトーンをデコレーションし、益荒男ぶりが半端ない音質にホンカーの要素が内包されていましたが、彼独自のフレージング、ソロのアプローチがホンカー色を隠蔽していたように思います。本作でのオーソドックスなプレイにより、Joe Henのホンカー体質が露出したと言えましょう。

他にもここでの普段は聴かれないニュアンスや、至る所で聴かれるフレージングの捻り、そして何よりバラード演奏での「Joe、今までその吹き方を隠していたでしょう!」とまで感じさせる(笑)、かつて聴いたことのない奏法に、鳥肌が立つほどの感動を覚えるのですが、同時に彼の表現の幅広さに唖然としてしまいます!

71年に短期間ではありますが、かのBlood, Sweat and Tearsに参加していたことがあり、いくらホーンセクションを有したバンドとはいえ、ロックバンドにJoe Henの参加を俄には信じられませんでしたが、翻って考えてみると、自身を様々に変容させて柔軟に音楽に対応させていく姿勢の持ち主であることを感じ、本作でそのカメレオン・スタイルの本質をはっきりと捉えることが出来たのです。

Blood, Sweat and Tears

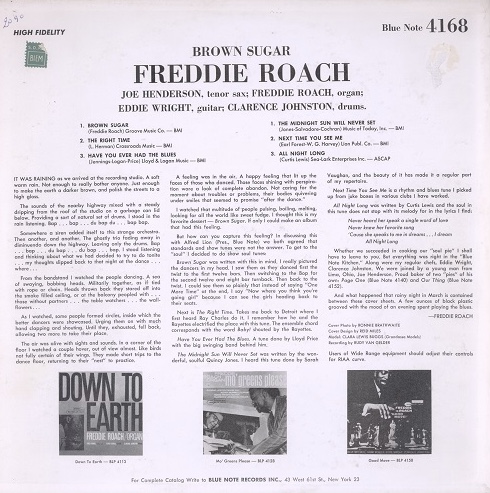

それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。1曲目は表題曲RoachのオリジナルBrown Sugar、ストップタイムを効果的に用いた変形のブルースナンバー。リズムとしてはツイスト、ダンスのためのナンバーです。RoachのフットワークによるベースとJohnstonのドラミングのコンビネーションの素晴らしさに、まず耳が奪われます。トップシンバルがon topに位置しスピード感をもたらしており、オルガンプレイもタイトで軽快なので、とてもスインギーです。ギターのカッティングが隠し味的にプレイされており、グルーヴのタイトさに貢献しています。

そこにJoe Henのテナーメロディが加わるのですが、何かいつもと異なります。よくよく聴けばチューニングがかなり低めに設定されています。彼は通常高からず、低からずの丁度良いところのピッチで演奏しているのですが、たまたまなのか、低めにチューニングする事によりブルージーさを出そうと狙ったのか分かりませんが、僕にはかなり低めに聴こえます。

演奏は吹き過ぎず、抑え過ぎず実に曲想に合致したコンセプトでプレイしています。Joe Hen節と言える譜割りのトリッキーさを表現したアプローチは影を潜め、8分音符をかなりハネ気味に吹き、ジャンプナンバーの如くブロウする様に、チューニングの低さも合わさり「Joe Henの影響を受けた未知のテナー奏者か?」とまで思ってしまいます(笑)。途中に聴かれるオルタネート・フィンガリングを用いたフレーズ、これはホンカーのお家芸です!

続くRoachのプレイも素晴らしいタイム感で説得力を感じさせます。Joe Henのバックリフも効果的、もっと聴きたいところでラストテーマが登場、途中いきなりのブレークがありRoachが”Now where you think you’re going girl”と呟きます。実際にダンスをしている人たちを思い描き作曲したこの曲、彼自身の設定としては最初の12小節でツイストを踊り、次の12小節でバップに変わり、8小節で折り返し、そしてツイストに戻ります。盛り上がっているはずなのに人々の様子があまりに平静で、女の子たちが席に戻るのも見えたので”One more time”と言う代わりにこの言葉を述べたそうです。

Freddie Roach

2曲目The Right TimeはRay Charlesバンドのブルースナンバー、オリジナルよりも遅めにテンポが設定され、Rayの歌の部分をオルガンが、女性コーラスをJoe Henのテナーが担当します。

オリジナルの途中女性の声でシャウトされる部分はオルガンの分厚いハーモニーと、テナーのどこかユーモラスなフィルインによって表現されています。続くテナーソロは間を活かしつつ、比較的Joe Hen度の高いテイストでプレイされます。再びシャウト・コーラスを経て、オルガンソロもひょうきんさを忘れないセンスで演奏されラストテーマへ、テナーのピアニシモでのバックリフとその後のシャウトでの音量の違い、ダイナミクスが印象的なテイクです。

Joe Henderson

3曲目Have You Ever Had the BluesはLloyd Price楽団のナンバー、Priceの歌をテナーとギターがハーモニーで奏で、オルガンがビッグバンドのアンサンブル部分を演奏します。ほぼ原曲に忠実に再現されますが、4人編成とは思えない分厚く緻密なプレイを聴かせ、オルガンソロもイケイケ、テナーも随所にバックリフを吹き、豪華さを演じています。ソロはオルガン、テナーと続きますが、Joe Henは本作中最も彼らしさを表現しています。しかもホンカーテイストもふんだんに交えながら!同じフレーズの繰り返し、反復がホンカーの特徴の一つですが、見事にホンカーとJoe Hen節が両立した演奏に仕上がっています。バックのサポートともよく絡み合っており、そのバランス感に敬服してしまいます!

4曲目The Midnight Sun Will Never SetはQuincy Jonesのペンによるナンバー、この演奏収録が本作の価値を圧倒的に高めました。逆にこのテイクが存在しなければ、ごく普通のオルガン・アルバムとして多くの中に埋没していたかも知れません!

まず曲自体が素晴らしいです。Quincyが北欧の白夜を目の当たりにし、その印象で書き上げた名曲、曲想とメロディライン、タイトルが三位一体で合致しています!

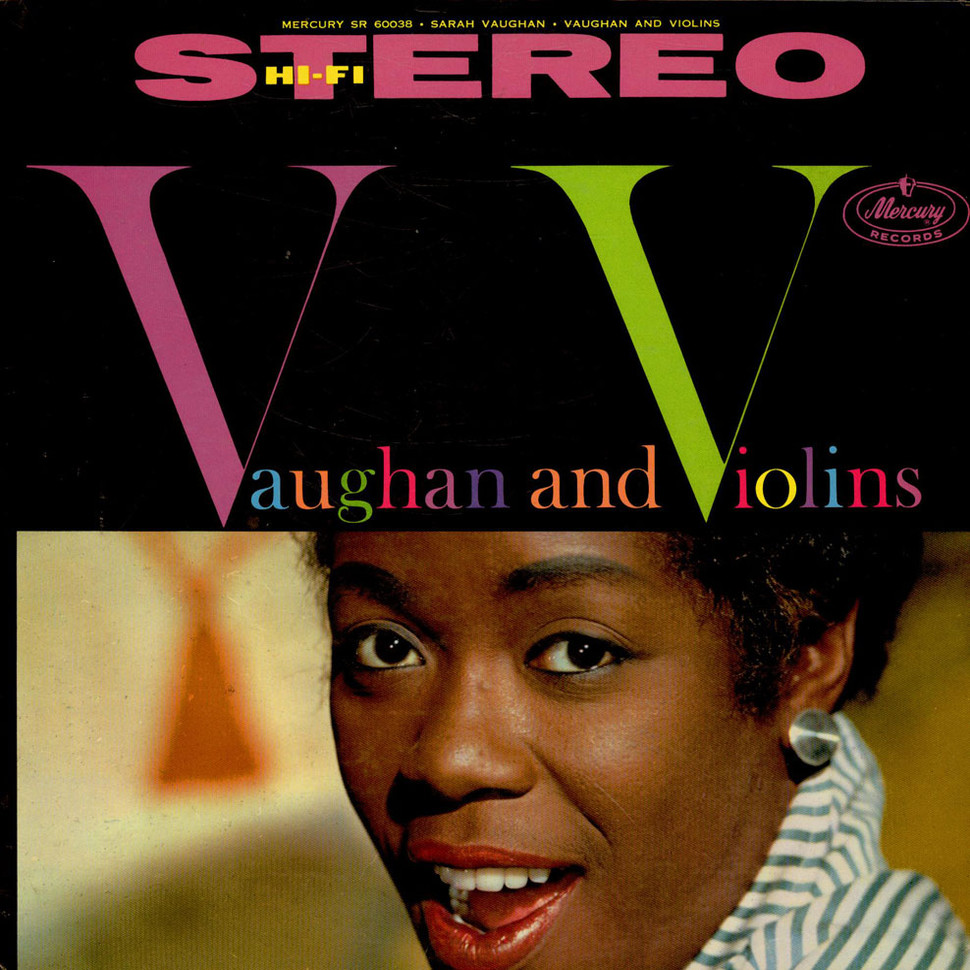

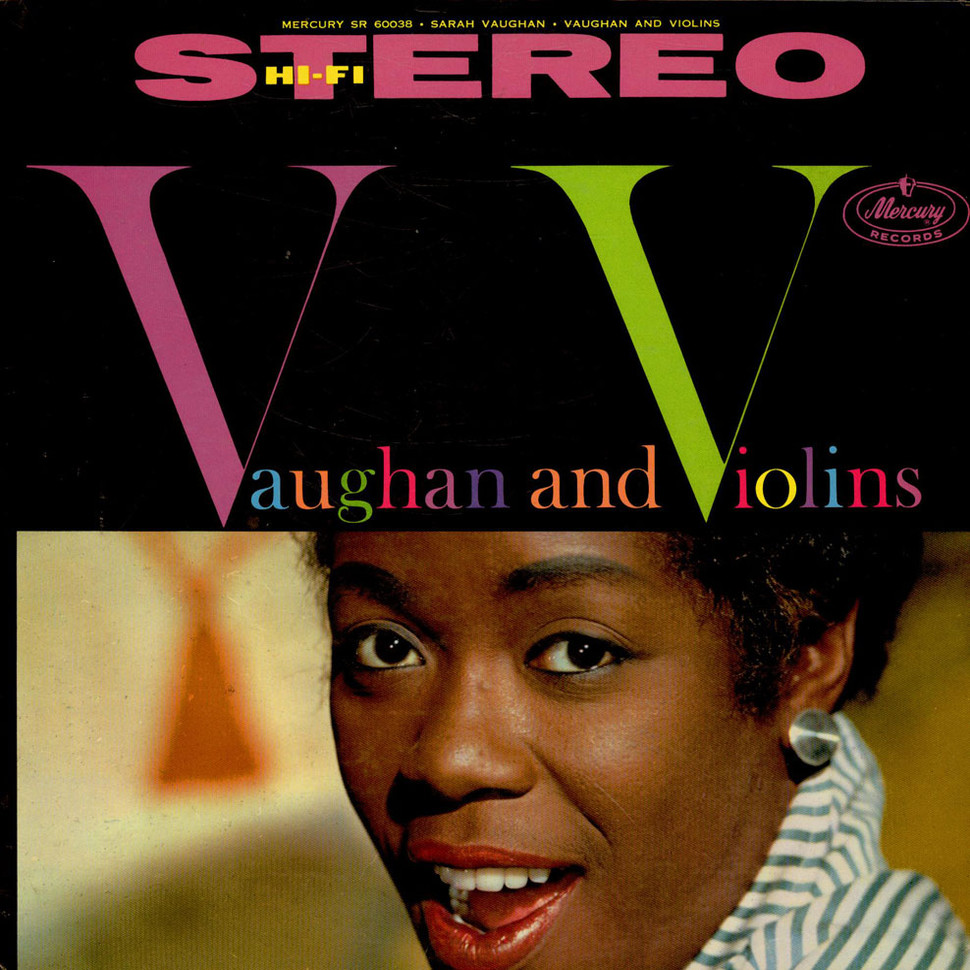

Roach自身はSarah Vaughanの歌を聴き、あまりの美しさに打たれてレパートリーに加えたそうです。そのテイクは58年7月録音、Quincyがアレンジ、指揮も担当したアルバム「Vaughan and Violins」に収録されています。

Sarah Vaughan / Vaughan and Violins

Count Basie楽団の名リードアルト奏者、Marshall Royalの名演奏も大変印象的、59年作品「Basie One More Time」に収録されています。蕩けるようにスイートなプレイはDuke Ellington楽団の同じくリードアルト奏者Johnny Hodgesと並び称されました。こちらでもQuincyがアレンジャーを務めています。

Count Basie / Basie One More Time

Vaughanの歌唱、Royalのアルトプレイも素晴らしいのですが、本作の演奏も全く引けを取りません。それどころか実はこちらの方が真打ちかも知れないと思っています。Joe Henの繰り出す崇高な美学がオルガン演奏とケミカルに反応し合い、この曲にまた違った生命を吹き込みました。

イントロはギターとテナーの織りなすユニゾンと対旋律から始まります。この時点でJoe Henの吹き方、音色がいつもと違う事に驚かされます。まずおそらく限界まで、これ以上小さく吹いたら音にはならない、という超ピアニッシモで低音域を吹いています。表記としてのピアニッシモはppですが、ここでのJoe Henはppppほどのピアニッシモ振りを聴かせます(笑)

「ジュワー」「シュー」「スー」という息の音から音になりかける臨界点での発音、こんな吹き方のJoe Henを聴いたことがありません!しかしこの吹き方でオルガンの音とのブレンド感が何倍にも増幅したと感じます。

ドラムが2, 4拍目に比較的強くアクセントを入れています。このアプローチは純然たるジャズドラマーではまず行われない奏法ですが、この演奏ではオルガンジャズゆえでしょう、too muchには感じません。ギターのバッキングにもカッティングに近いアプローチが聴かれますが、同じようにバラードにも関わらず音の多さが気になりません。

アウフタクトから始まるテーマはまずオルガンが担当、対旋律をテナーが吹きつつ、次のメロディのセンテンスではテナーがリードしギター、オルガンがハーモニーに回ります。ビブラートを極力排したメロディ奏はMarshall, Sarahとは真逆のプレイです!この部分をリピートし、繰り返し時にはJoe Henのニュアンスが微妙に変化しますが、ここに男の色気を感じます!

サビの8小節はテナーがメロディを担当、同様にストイックなまでに抑揚を排除したストレートな吹き方は、素晴らしい音色を持つサックス奏者だけに許されるもの、トーンのクオリティが勝負です!

サビ後の主題部分ではまた同様に演奏され、オルガンのソロが始まります。ピアノと違い音を幾らでも伸ばせるのはバラード奏時の特権です。

その後サビからのテナーソロは、特殊奏法を然りげ無くメロディに用いた出だしから開始、しかし幾らでも多種多様なアプローチを取ることの出来るJoe Henですが、ここではまるでその素晴らしい音色を聴かせるために、そしてオルガンジャズにコンセプトを合わせて、敢えて長い音符を中心に演奏しているかのようです。音量もppをずっとキープし、エアリーなサウンドを徹底的に聴かせます。サビではオルガンがメロディを演奏し、続く主題部分は冒頭と同様に演奏されます。

演奏は何度聴いても次から次へとまた別な音が聴こえてくる、永遠に枯れない泉のごときニュアンスの宝庫たるプレイ、全てがナチュラルな所以に違いありません。

Quincy Jones

5曲目Next Time You See MeはR&Bナンバー、56年にJunior Parkerが録音したものがヒットしました。ここではそのバージョンを踏襲し、ボーカルパートをテナーとオルガンが演奏、ブルースフォームをシャッフルのリズムで演奏しています。Roachは彼が出演していた色々なジャズクラブのジュークボックスからこの曲を拾い上げたと言っています。全員とても楽しげに演奏しているのが伝わって来るリラックスしたプレイ、ドラムやオルガンのフィルイン、ギターのカッティングの確実なハマり具合、Joe Henの吹かなさ加減(笑)、レイドバック感、どれも絶品です!

Joe Henderson

6曲目All Night LongはCurtis Lewis作曲、Ray CharlesやAretha Franklinの名唱があり、メロディだけにとどまらず、歌詞の内容自体も素晴らしいとRoachが述べています。

本作2曲目のスローナンバー、分厚いオルガンの和音とギターのメロディによるイントロから始まります。RayやArethaは情感たっぷりに、比較的声を張って歌唱していましたがJoe Henはムーディに、サブトーンを中心にピアニッシモで演奏しています。マイナーの曲調に合わせブルージーに、ベンドやグリッサンド、またビブラートを多用しており、先程のThe Midnight Sun Will Never Setとは全く別な側面を存分に披露しています。

極めて渋いテナープレイの後ろでは、ドラマチックにオルガンがサウンドを鳴らし、メロディに合わせたストップタイムも効果的に行われます。しかしこれだけ「シュウシュウ」「シュワー」と情感たっぷりにR&Bナンバーを演奏し、大変な説得力を聴かせるとは、Joe Henの懐の深さを痛感しますが、しかしこの時26歳!早熟にして、人生の酸いも甘いもを知り尽くしているかのようです。

2021.10.03 Sun

今回はJoe Hendersonの66年1月録音リーダー作「Mode for Joe」を取り上げてみたいと思います。

Recorded: January 27, 1966 Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs Label: Blue Note(BST 84227) Producer: Alfred Lion

ts)Joe Henderson tp)Lee Morgan tb)Curtis Fuller vibes)Bobby Hutcherson p)Cedar Walton b)Ron Carter ds)Joe Chambers

1)A Shade of Jade 2)Mode for Joe 3)Black 4)Caribbean Fire Dance 5)Granted 6)Free Wheelin’

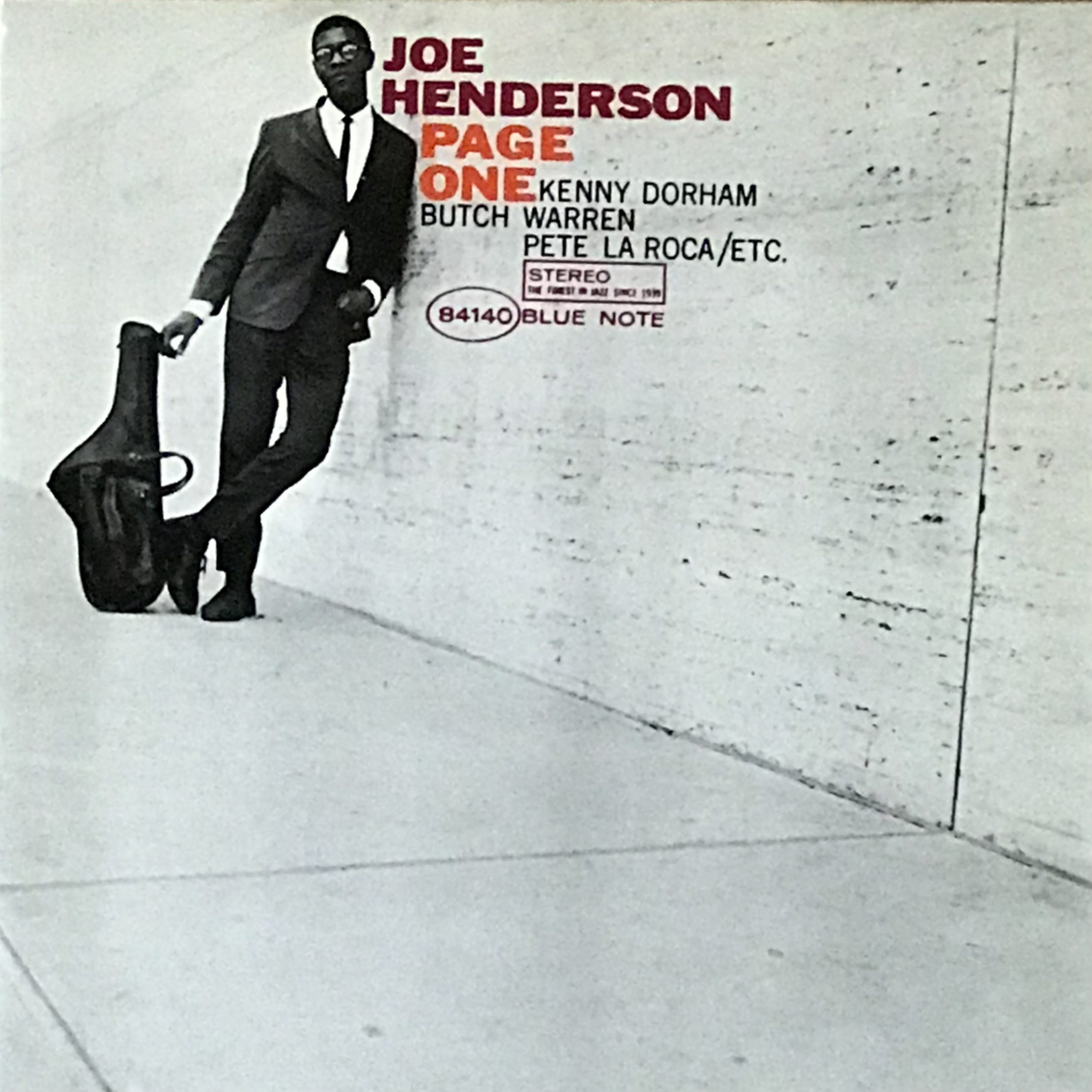

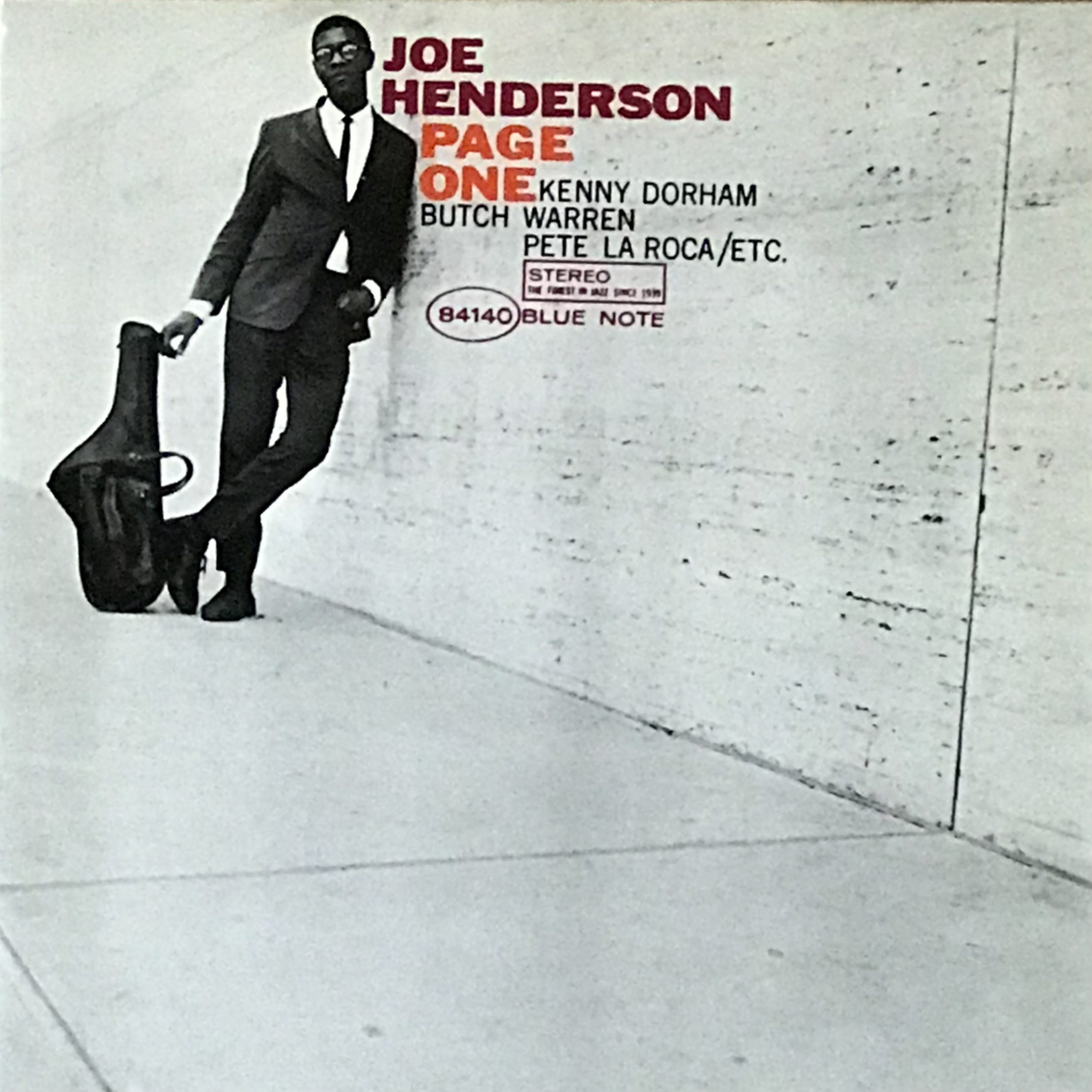

63年Blue Note Label(BN)にて「Page One」でセンセーショナルにデビューを飾ったJoe Henderson、本作は同レーベル5作目に該当します。作品中編成が最も大きいトランペット、テナーサックス、トロンボーン、ビブラフォンのフロント4人にリズムセクションが加わった7ピースになります。フロントの厚みのあるアンサンブルの豪華さ、メンバー書き下ろしの素晴らしいオリジナル、スリリングなソロの応酬、なかんずくJoe Henのインプロビゼーションのハイクオリティさが光り、諸作の中でもキャッチーさが抜きん出ています。

しかし本作を最後にBNを離れ、66年に設立されたOrrin Keepnewsが主催するMilestone Labelに移籍します。そこで更なる意欲作を発表し続ける事になるのですが、本作はBN在籍3年にしてレーベルお抱えの代表的ミュージシャンを擁した総括的作品と言えるでしょう。

リーダー作のほか、BNにはサイドマンとして短期間で25作以上に参加し、しかもその多くがレーベル代表作でした。Joe Henのエグく、かつジャジーな演奏があってこそ成り立つこれらの作品群により、自身はBNの顔として君臨していました。Joe Henロスに創設者Alfred Lion, Francis Wolffの二人はさぞかし肩を落とした事と思います。とは言えその後もBNのレコーディングには参加し、67年McCoy Tyner「The Real McCoy」、69年Herbie Hancock「The Prisoner」等での名演奏で引き続き存在感を示しました。

Alfred Lion and Joe Henderson

本作内容に触れる前にBNリリースのリーダー4作について、その足跡をざっと辿ってみましょう。記念すべき第1作目「Page One」、テナーケースを置き、取っ手を指で軽く持ちながら壁にもたれ掛かり、上着のラフさを気にせずポーズを取る印象的なジャケットには初々しさを感じます。63年7月3日録音Kenny Dorham, McCoy Tyner, Butch Warren, Pete La Roca、Joe Henが尊敬するDorhamとのコラボレーション第一弾でもあります。名曲Blue Bossa, La MeshaのDorhamオリジナル2曲を取り上げ、自身のオリジナルで以降も取り上げる機会の多かったRecoda Meほか、Homestretch, Jinrikisha等の佳曲を披露しています。

演奏は良く言えば比較的穏やかに、端的にはいつものJoe Henのキレをさほど感じさせません。何かに拘っていたのか、共演者のプレイに気になる事があったのか、後年顕著に現れる、如何なることがあろうとも「委細構わず」邁進する明快なアプローチは影を潜めています。初リーダー作ということで緊張感が支配したのかも知れません。とは言えJoe Henの演奏は明確に自己のスタイルを聴かせ、オリジナル曲を中心に、気鋭のミュージシャンとクリエイティヴな演奏を展開するという定型を、既に披露しています。

「Page One」

第2作目「Our Thing」、初リーダー作から僅か2ヶ月、同年9月再びスタジオ入りしました。メンバーはDorham, La Rocaが残留しベーシストにEddie Kahn、ピアニストにはその後Joe Henとの共演が頻繁になる鬼才Andrew Hill、彼が参加の場合の多くはオリジナル曲演奏を伴いますが、本作では演奏者としてだけになります。ここではDorhamが3曲、Joe Henが2曲持ち寄りました。

曲自体は凝った内容なのですが、メロディラインやリズムに今ひとつ華がなく、収録曲全てに同様な印象を受けるので、BNリーダー作の中で最も地味な感触を持ちます。1, 2曲Hillのアブストラクトなオリジナルを収録すれば、カラフルな作品に仕上がったように感じます。

BNにはレコーディングを行なったもののオクラ入りし、後年リリースされたケースの作品がかなりの数あります。中には30年以上経過してから発掘され、やっと日の目を見たアルバムも存在しますが、作品の出来栄えに何らかの不満を抱いたプロデューサーの判断によるものでしょうか。もしかしたら本作も危うくオクラ入りするところだったかも知れません。

「Our Thing」

第3作目はReid Milesの秀逸なジャケットデザインが輝く「In ‘n Out」。 BNはシンプルにしてアピール度が高いジャケット・デザインの宝庫ですが、本作はその最たるものです。Milesは56年から67年まで10年以上BN最盛期のジャケットデザインを手がけ、そのアルバム数は400枚を超えます。54年にAlfred Lionのもとにデザインを持ち込んだ事から始まるそうで、自身の売り込みがあった訳ですね。そのセンスから彼はジャズ好きと思われがちですが、意外にも殆ど興味を示さず、クラシック音楽を好んで聴いていたそうです。

BNのレコードはRudy Van Gelderの録音、Alfred Lionのプロデュース、統率力、Francis Wolffの撮影するミュージシャンの写真、そしてReid Milesのアルバムデザイン、この4者が土台となり、その上に絶妙なバランス感で名演奏の数々が構築されたのです。

Reid Miles

64年4月10日録音、Dorhamだけが残りリズムセクションは一新されます。McCoy Tyner, Richard Davis, Elvin Jonesの重量級トリオを迎えて、人選に違わぬ素晴らしい演奏を繰り広げています。そしてJoe Hen書き下ろしのオリジナル3曲のいずれも素晴らしい事と言ったら!表題曲In ‘n Outは独創的なイントロ、バンプが挿入されるブルースナンバー、斬新なメロディラインと崇高な雰囲気、スピード感が同居しますが、Joe Henの書くブルースのテーマは本当にどれも素晴らしい!!

残念なのはDorhamがテーマを吹き切れていない点です。この事で折角のハイパーなメロディラインの印象が半減してしまいました。彼の書く曲とDorhamのテクニック、表現力にかなりの開きが生じ始めたのでしょう。

Elvin jones

Elvinの強力なシンバル・レガートとポリリズムが鳴り響くドラミング、McCoyの4度のインターバルを強調したフローティングなバッキングの連続、Davisの重厚でElvinとのコンビネーションも抜群なベースワーク、このトリオを従えたJoe Henのプレイはまさに水を得た魚状態、続くMcCoyのソロもこれまた炸裂しています!物凄いです!ひとえにJohn Coltrane Quartetでのコンビネーションの成せる技でしょう!続くDorhamのソロは悲しいかな、このメンバーの中では埋没せざるを得ないクオリティです。

続くPunjabの曲構成も秀逸です。イントロのトリッキーさには目を見張るものがあり、リズムセクションとのメロディ輪唱も行われています。曲自体はナチュラルさを湛え、ストレートに耳に入ってくるのですが、様々な事象を緻密に組み合わせたブレンド感が絶妙、まさしくJoe Henのアドリブそのもの、美しく、イマジネイティブでしかも毅然とした音楽です。彼の作曲能力の充実ぶりはそれは見事なもの、格段の進歩を感じさせます!自身のソロも曲想を踏まえつつ、しかし遥かその向こうの次元にまで飛翔するほどの、スケールの大きさを感じさせるものです。”ブッ飛んでいる”と表現するのが相応しいでしょう!リズム隊とのコンビネーションも申し分なしです。

そしてSerenityは50年代の古き良きジャズのテイストと、時代を反映した斬新さのバランス感にしてやられます!ミュージシャンの間でも流行ったJoe Henチューンの一曲です。

「In ‘N Out」

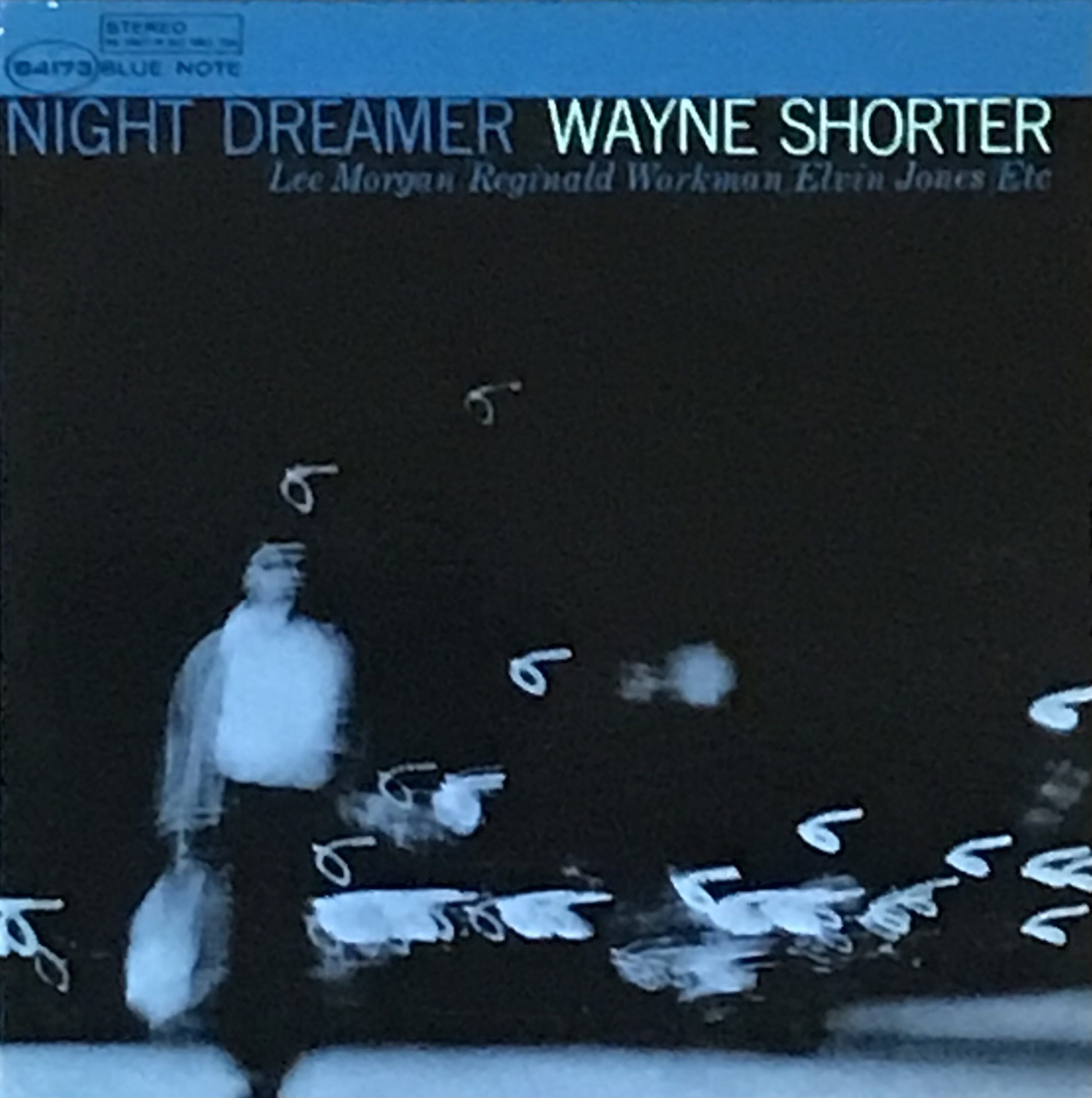

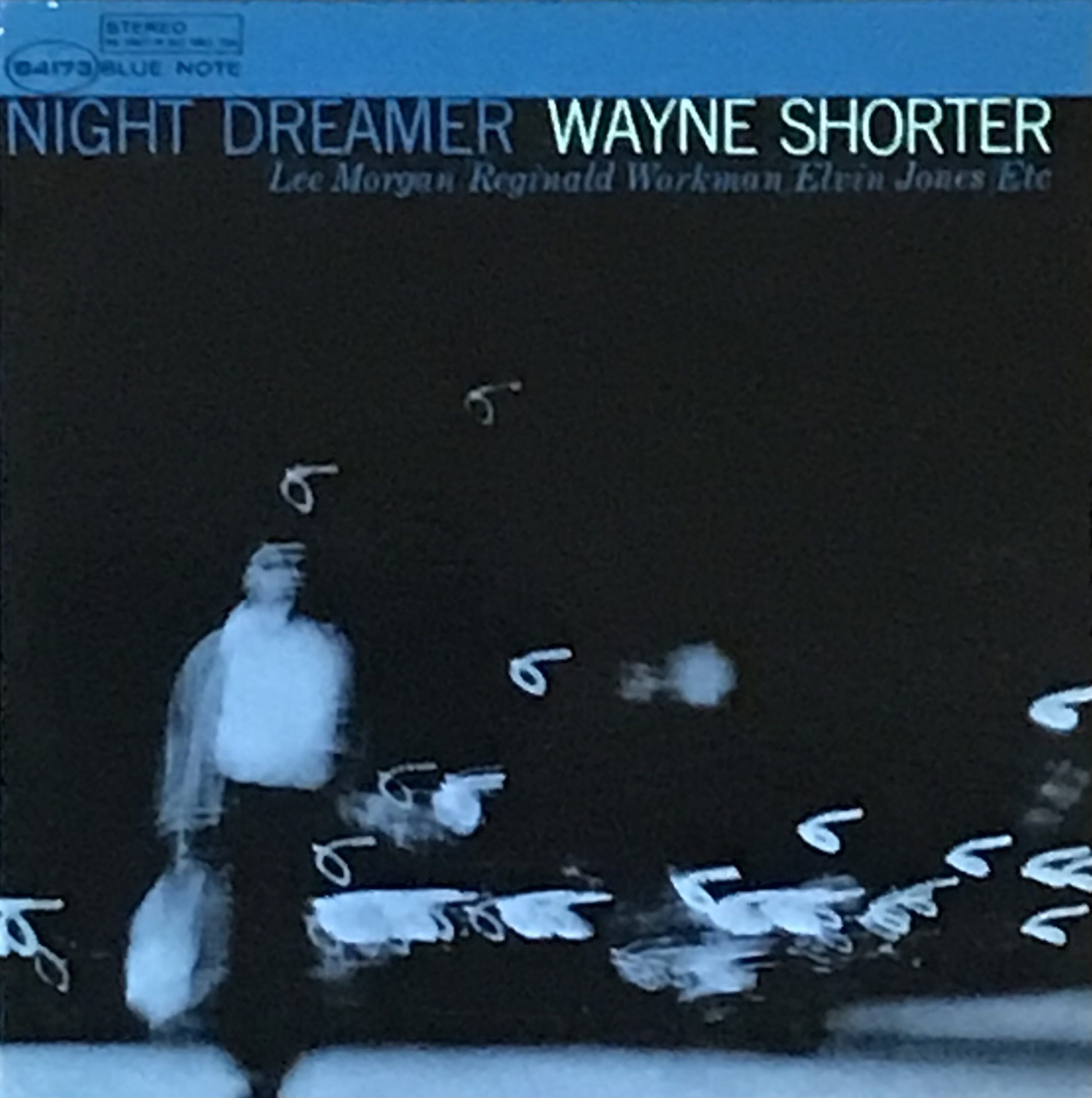

余談になりますが「Page One」でも同様に、ジャケットに記載されるべきMcCoy Tynerのクレジットがこちらでもetc.と扱われているのは、当時所属していたImpulse!レーベルとの契約上の措置なのでしょう、63, 4年発売のMcCoy参加アルバムでの特徴です。64年リリースWayne Shorterの「Night Dreamer」でもEtc扱いが見られます。

「 Night Dreamer」

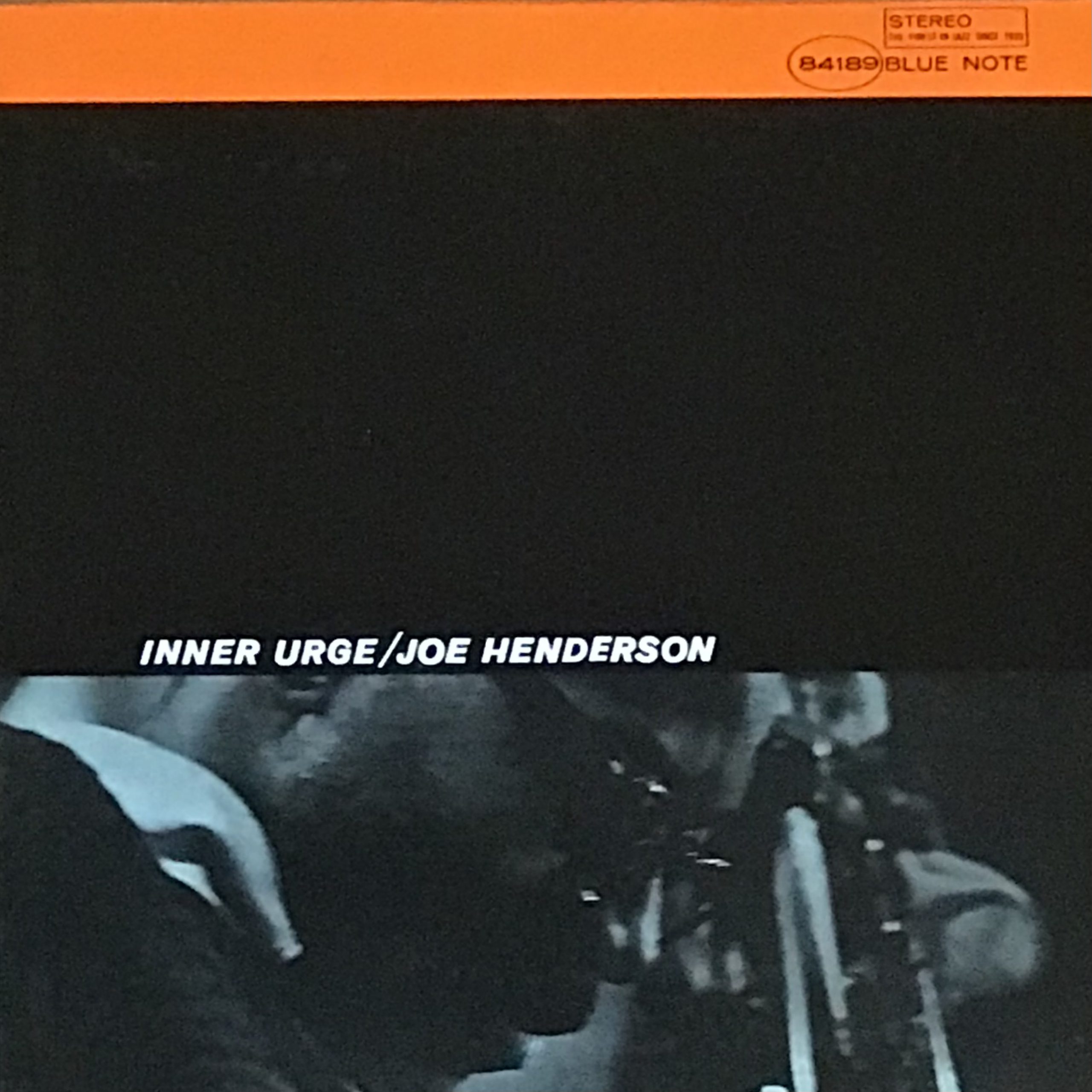

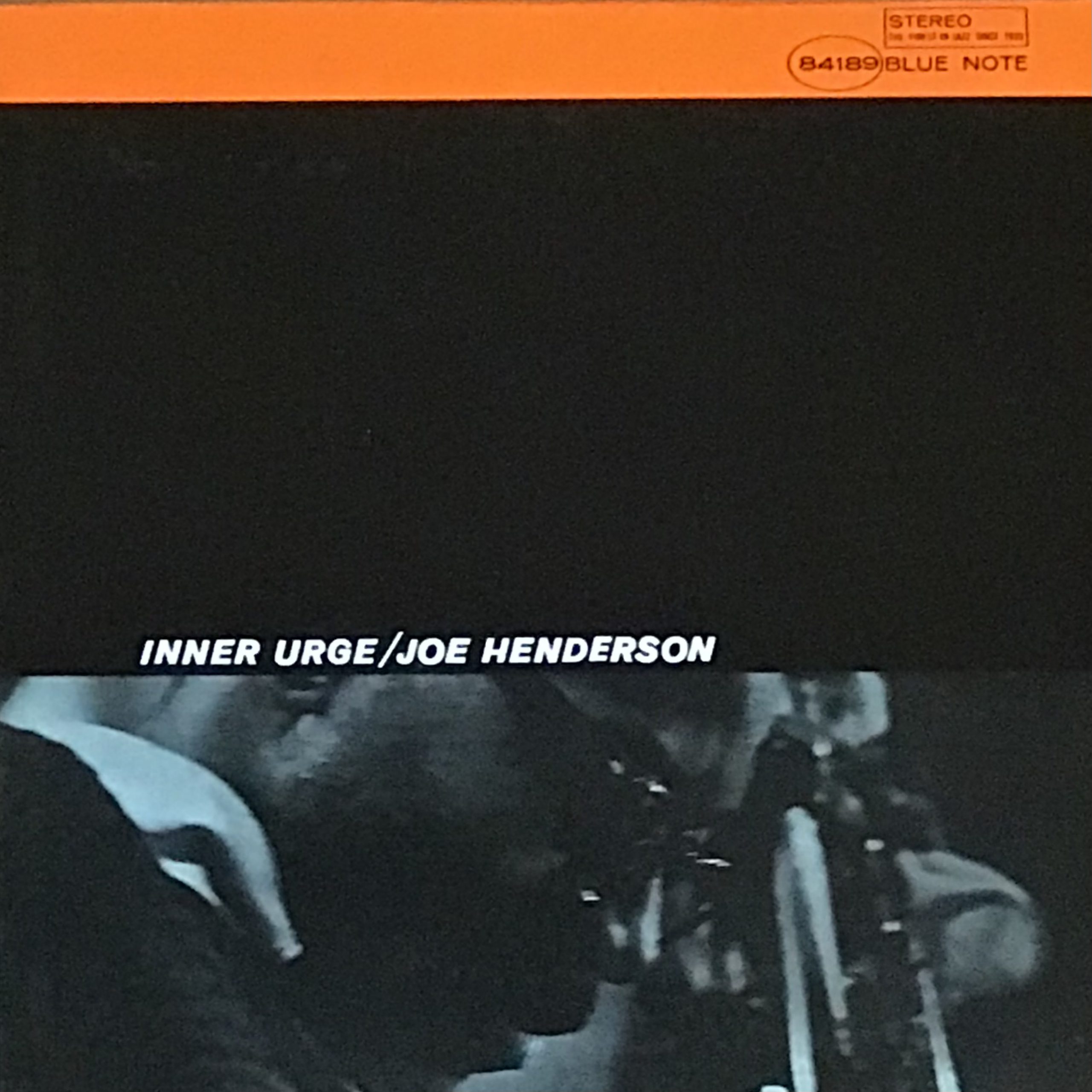

第4作目は半年後64年11月27日録音の「Inner Urge」、いよいよJoe Henのワン・ホーン・カルテット作品登場です!リズム隊は要のMcCoy, Elvinが留任、ベーシストがBob Cranshawに替わります。表題曲の斬新さ、強烈なインパクト、難解ではあるけれど何処かポップさ(笑)を湛えた曲想、オリジナル・ライティングには更なる進化を明確にします。一体どのような音楽を聴いて、研究してこのような作風に至ったのかに、実に興味を惹かれるところです。

「Inner Urge」

間違いなくElvin, McCoyの伴奏があってこそのナンバー、Joe Henのソロも楽曲同様に新たな境地を聴かせ、より一層の高みに登るべく進化を遂げています。短期間に急速に成長し、留まるところを知らぬが如しです。

McCoyのソロはElvinの繰り出すビート、ポリリズムと共に、Coltraneのカルテットでのプレイ以上の炸裂ぶりを聴かせています。左手低音部と右手アドリブラインのクロスするピアノ奏に、手に汗握るスリルを感じます。Elvinはリズムの森羅万象を繰り出すかのような物凄いソロを展開、その後の再登場のテナーソロには、ラストテーマに流れ込む必然を見事に作り上げました。

McCoy Tyner

Isotopeもブルースですが、このテーマの持つイメージは一体どこから来るのでしょう?曲想はThelonious Monk的と言えなくもありませんが、僅か12小節の中に伝統とファンキーさと革新性が渾然一体となった音楽、凄過ぎる楽曲です!タイトルには放射性同位元素の意味がありますが、他に「実によく似ているいる人、うり二つの人」という意味もあり、Joe Henがいみじくも評論家Nat Hentoffに語ったところによると、確かにMonkにトリビュートしたナンバーで、彼の音楽的ユーモアを用いて作曲したそうです。という事で「Monkとうり二つ」という意味合いなのでしょう。

El Barrioは幼少時に過ごしたOhio州Limaでの、Spanishムードを表現したナンバーです。彼には後年ラテン・テイストが開花しますが、その発端でもあります。

Duke Pearson作のバラードYou Know I Careのドライな美しさ、Cole PorterのナンバーNight and Day選曲の意外性等、バラエティに富んだアルバムに仕上がりました。

因みに半年前、同年5月に録音された作品「Stan Getz & Bill Evans」のドラマーもElvinが起用されています。ここでもNight and Dayを演奏していますが、共演者によるドラムのアプローチの違い、異なるスタイルのテナー奏者の演奏を比較してみるのも面白いです。

「Stan Getz & Bill Evans」

以上BNリーダー諸作を足早に紹介しました。もう1作、後年91年3月録音のアルバムになりますが、Rufus Reid, Al Fosterを擁したテナートリオ作品「The Standard Joe」は後期の総決算的演奏、そしてオリジナル、スタンダードナンバーの選曲が眩いばかりに光る傑作です。Blue Bossa, Inner Urge, In ‘n Out, Round Midnight, Body and Soul, Take the A Train、笑いが止まらないほどに(笑)抜群のコンビネーション発揮の3人による名演奏の数々。是非こちらもお聴きください!!

「The Standard Joe」

それでは「Mode for Joe」について触れて行きましょう。

前作から1年強を経た66年1月27日録音、Joe Henは新たな素晴らしいオリジナルを引っ提げ、強力な布陣を引き連れ、参加メンバーの楽曲も本作に相応しい楽曲をオファーし、周到な準備を行いレコーディングに臨みました。レーベル参加ファイナルというモニュメンタルな意味合いもあったと思います。

1曲目A Shade of Jade、Joe Hen更なる深淵なコンポジショニングの境地を聴かせてくれます。何と意欲的なナンバーなのでしょう!変拍子的テイストを感じさせるメロディラインのユニークさ、3管編成のハーモニー・ライティングの絶妙さ、加えてサウンドのカラフル感に貢献しつつ、管楽器のアンサンブルにも参加するビブラフォンの効果的な用い方、コード進行や曲のフォームも魅力に溢れています。

何よりリズムセクション3者が繰り出すビート、スピード感、スイング感の一体感が曲自体に猛烈に推進力を与えています。Elvin, McCoyのチームも本当に素晴らしいですが、管楽器が多く、アレンジされたアンサンブルが音楽のかなりの部分を占めるので、タイトで合奏のカラーリングに長けたCedar Walton, Ron Carter, Joe Chambersのトリオは全く適任であります!

先発ソロはJoe Hen、そのクリエイティブさに聴いている方は悶絶寸前です!何と独創的な演奏でしょうか!リニューアルされたJoe Henフレーズのオンパレード、そして楽器をコントロールするテクニックにも一層の安定感が!早い話、サキソフォンの更なる上達ぶりが顕著で、加えてタイム感、ストーリーの語り口が何倍にもバージョンアップされました!

続くMorganのソロもスピード感が際立つ、ブライトなテイストでのスムースなプレイです。その後のWaltonのピアノソロは実に端正で、さまざまな色合いを脱力を伴って提供してくれます。そのバックでのon topなCarterのベース・サポートがクールでカッコよく、こちらも堪りません!

ホーンのアンサンブルではCurtis Fullerのパンチあるトロンボーンが低音部を確実に支え、迫力を聴かせます。

Joe Henderson

2曲目Waltonのナンバーにして表題曲Mode for Joe、いや〜カッコいいオリジナルです!Waltonの抱くJoe Henのイメージの具体化でしょうか。テーマは3管編成+ビブラフォンもハーモニーに加わった4ボイス、分厚いゴージャスなアンサンブルを聴かせます。シンコペーションを多用し、音の強弱もふんだんに付けられたダイナミクスも魅力で、壮大なイメージを感じさせます。

先発のテナーソロはいきなりの、当時としては特殊奏法であるオーバートーンを駆使したアバンギャルドなフレージング、音のインパクトが物凄いです!後年Michael Breckerがこの奏法を洗練させて拡大し、大幅に取り入れていました。実はMichaelは若い頃にJoe Henに何度かレッスンを受けたことがあるそうで、多大に影響を受けていると思います。

その後のソロの展開では絶好調ぶりを徹底的に発揮し、もう誰も彼のスイング魂を止めることは出来ない次元にまで到達しています!

フリーフォームにまで手が届きそうな所のギリギリで留まり、伝統的なジャズの範疇に居ながらもそこから抜け出そう、飛び出そうとするモーションを常に感じさせるアドリブスタイルには、真のジャズマンを感じます。

続くビブラフォンのソロはJoe Henの盛り上がりを特に意に介する事なく(汗)、いつものように淡々と打鍵して行きます。バックで聴かれるホーン・アンサンブルがサウンドの豊かさを聴かせます。

Fullerのソロは実にテイスティな、まるで会話をしているかのような、ヒューマンな味わいを感じさせますが、人柄も大変ハッピーだったと聴いています。ソロ中に一瞬トランペットがバックリフを吹き始めましたが、他が追従しなかったようです。この部分をエディットしないところに60年代の大らかさを感じます(笑)。

続くベースソロでは、その分かなり早い時点でバックリフが演奏されます。そのままラストテーマへ、ビブラフォンはテーマとユニゾンに回ったり、ハーモニーに加わったりと、忙しくアンサンブルに参加します。

Cedar Walton

3曲目もWaltonのナンバーBlack、重厚で激しいアンサンブル、ドラムのロールを聴かせるイントロは続く楽曲の大変良きプレビューになりました。ベースとピアノのユニゾンによるパターンが提示され本編がスタートします。こちらも素晴らしい楽曲、このテーマでは特にホーンとビブラフォンのアンサンブルが光り、それに対するテナーのメロディ独奏が実にバランス良く映える構成となっています。オクターブ上がったアンサンブルには大変な迫力を感じます。

Joe Henの先発ソロはアップテンポにも関わらずゆったりとしたリズムのノリを聴かせます。彼はプレイはスピード感があり、スインギー、オリジナルなフレージングの妙も聴きどころではありますが、フレーズの始まる、終わる箇所にこそ実は大変な工夫がなされています。聴き取ることはなかなか難しいのですが、4小節、8小節の単位を跨いで繰り出すラインの開始、終始の位置の絶妙さは、他のプレーヤーとは異なる音楽性を提示しています。しかもごく然りげ無く!これはCharlie ParkerやLester Youngのコンセプトを洗練させたアイデアから来ていると理解しています。

JoeHenのプレイには何か得体の知れないオーラ、雰囲気、表現を聴き手は感じ取ると思いますが、ここにこそ彼の主張が込められていると信じています。

Joe Henderson

朝日の如く爽やかにのメロディを引用しつつ、唯我独尊状態でソロが展開されます。シンコペーションを多用したフレージングはそのタイム感の見事さに鳥肌が立つほどです!リズム隊との合致度も信じられないレベルで遂行されています。

Morganのソロも流麗に行われますが、この人は大変良く楽器を鳴らしているのでしょう、マイクに乗る音が他のトランペット奏者とは異なります。ここでのプレイはいつもの彼のテイストが基本ですが、Joe Henのソロに影響を受けたのでしょう、異なったアプローチを聴かせます。

作曲者Waltonのソロに続きますが、ここでも安定したプレイを聴かせます。例えばAndrew Hillのような革新的なプレイヤーとは真逆を行く、インサイドの中でいかにクリエイティブにプレイするかを信条としています。

ラストテーマの前にJoe Henがソロを締め括るべく1コーラスプレイします。ラストテーマの繰り返しの後は再びイントロに戻り、熱いアンサンブルを聴かせています。Morganのリードトランペット・プレイは確実で的を得ていると思います。

Lee Morgan

4曲目Caribbean Fire DanceもJoe Henコンポジションの新機軸、エキゾチックな中に彼らしいリズムの捻りが入る名曲、しかしこんな曲は聴いたことがありません!物凄い曲想ですが、そもそもが曲のトーナリティがはっきりしない、フローティングでミステリアスな構造のナンバー、Joe Henにとっては重要なレパートリーの1曲となりました。70年9月ライブレコーディング「Joe Henderson Quintet at the Lighthouse」にてWoody Shawとの2管編成で、ぐっとテンポを早めメチャクチャ熱い、彼ら二人のベストとも言える名演奏を繰り広げています。

「Joe Henderson Quintet at the Lighthouse」

リズム隊はカリプソ風のリズムを繰り出し、比較的淡々と演奏します。Joe Henのソロは出だしからトリッキーに攻めています。Morganも同様に動物の咆哮の如き割れた音色でインパクトを示しています。これはカリブ海沿岸に生息する猛獣のイメージでしょうか?Fullerも影響を受け、いつになくアグレッシブなブロウを聴かせるので、リズムセクションのクールさと溝を感じてしまいます。Hutchersonのテンションはピアノトリオと合致しているかも知れません。セカンドリフが演奏され、合間に短いドラムソロが演奏されラストテーマへ。

Joe Henderson

5曲目Grantedは本作中最もハードバップ色の強いJoe Henのナンバー、New YorkのWABC-FMのスタッフだったAlan Grantに捧げられました。NYに来たばかりのJoe HenとDorhamをAlfred Lionに紹介したばかりか、彼がNYで企画していたコンサートにJoe Henをリーダーとして出演させるなど、ニューカマーに便宜をはかりました。親切にしてくれた恩人に敬意を表したこのナンバーは、フォームとしては倍の長さのマイナーブルース、ソロはMorgan, Fuller, Joe Henと続きますが、Joe Henのアプローチの凄まじさ、イメージには並外れたものを感じ、圧倒的な演奏の構成力に思わず唸ってしまいます!その後Hutchersonに続き、セカンドリフが演奏された後Waltonのピアノ奏、短いCarterのソロにまた別なアンサンブルが絡み、ラストテーマへ。

Curtis Fuller

6曲目アルバム最後を飾るのはMorganのナンバーFree Wheelin’、印象的な6拍子のベース・パターンから始まるこちらも変形のブルース・ナンバー、軽快なテンポ設定によるセッション形式でソロが続きます。Joe Hen, Morgan, Fuller, Hutchersonとフロントの4人が伸び伸びと、屈託なくプレイしているのが伝わります。

Lee Morgan