2021.11.28 Sun

今回はHerbie Hancockの1973年録音作品「Head Hunters」を取り上げたいと思います。彼の最初の大ヒット作、キャッチーにして高度な音楽的内容を讃えた傑作です。

Recorded: September 1973 Studio: Wally Heider Studios Different Fur Trading Co. San Francisco, California Recording Engineer: Fred Catero, Jeremy Zatkin Label: Columbia Producer: Herbie Hancock, David Rubinson

key)Herbie Hancock ts, ss)Bennie Maupin b)Paul Jackson ds)Harvey Mason perc)Bill Summers

1)Chameleon 2)Watermelon Man 3)Sly 4)Vein Melter

膨大な数の作品を発表しているHancock、本作は彼の12作目のリーダー作に該当しますが最初の大ヒットを遂げ、Billboard top 200の13位まで登り詰めました。ジャズファンのみならずロックやR&Bファンにも熱狂的に支持され、以降の彼の音楽的方向性の一つを決定付けました。

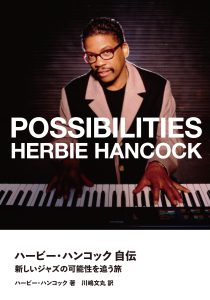

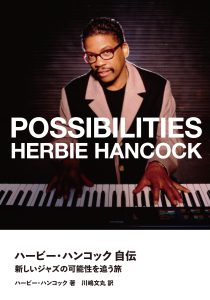

初リーダー作62年5月録音「Takin’ Off」でBlue Note Labelから華々しくデビュー、収録曲Watermelon Manがヒットしました。ジャズロックがシーンに流布し始めた時流に上手く乗り、Mongo Santamaria楽団レパートリーにも取り上げられ、以降ヒット街道を突き進むことになりますが、著作権による印税収入が彼の自伝「Possibilities」にて事細かに書かれています。当時New Yorkで共同生活をしていたDonald Byrdのサジェスチョンにより、自作曲の著作権をレーベルに預けず、自己のものにして管理した事が功を奏しました。他にもジャズファンの心をくすぐる逸話が満載で、それこそWatermelon Manのメロディは、スイカを売り歩く行商人の掛け声「スイカはいらんかね〜」が元になったと言われていましたが、実は逆にスイカ売りに声を掛け、呼び止める女性の声「ヘ〜イ、スイカ屋さ〜ん」と知り、この曲に対するイメージが変わりました。またEric Dolphyの64年6月Berlinでの客死の真相については、大きな驚きがあります。

Takin’ Off / Herbie Hancock

Possibilities / Herbie Hancock

以降アメリカンドリーム、サクセスストーリーをまさに絵に描いたようなHancockのミュージックライフですが、いずれの作品も単なるヒットだけではない、高い音楽性に裏付けされた内容が魅力で、「作品を制作するならばオーディエンスが心から楽しめ、そしてアルバムの購買意欲にアピールする中身を伴わせよう」という強い意志を感じます。ハリウッド映画の如きエンターテイメント性を踏まえ、時代が求めるムーブメントを見極める力、尚且つ自分のやりたい音楽に聴衆を巻き込む吸引力を伴わせる先見性、その結果彼自身がジャズシーンや時代性を作り上げたと言って過言ではありません、しかも楽しみながら、ワクワクしながら!彼に会って話をした事はありませんが、彼の身のこなし、表情や話し振りから大変フレンドリーな人物とイメージしています。溢れんばかりの才能の持ち主ですが、誰にも愛される人柄、そして真摯に音楽に立ち向かう努力家の側面が成功へと導いたと思います。

Herbie Hancock

それでは本作に至るまでの作品群に触れ、大ヒットに至るまでのプロセスを紐解いてみる事にしましょう。63年3月録音の第2作目「My Point of View」は初リーダー作と同様に未だ確固たる音楽性を確立していなかったHerbieをバックアップすべく、Donald Byrd, Hank Mobley, Grachan Moncur Ⅲ, Grant GreenらBlue Note Labelご用達All Starsを配した、同様なジャズロックのコンセプトを掲げています。メンバー中、以降頻繁に顔合わせをする当時未だ17歳(!)の盟友Tony Williamsの参加にHancockの采配を感じます。

My Point of View / Herbie Hancock

この作品直後の同年4月Miles Davis Quintetに入団、Tony Williamsそして Ron Carter, George Colemanらと名盤「Seven Steps to Heaven」をレコーディングします。以降Miles Magicにより飛躍的にHerbieの音楽性が成長し、彼の音楽性を決定付ける事になりました。

Seven Steps to Heaven / Miles Davis

63年8月録音リーダー第3作目「Inventions & Dimensions」録音の頃は前述のキューバ出身パーカッション奏者Mongo SantamariaがカバーしたWatermelon Manがヒットし、Billboard Hot 100で10位、BillboardのR&Bシングル・チャートで8位にランクインされました。その余波でしょうか、ラテン・パーカッションの名手Willie Boboとのコラボレーション作品制作となりました。いわゆる過渡期を感じさせる内容ですが、既にMilesとの共演で培った音楽性を表出させています。

Inventions & Dimensions / Herbie Hancock

64年6月録音第4作目「Empyrean Isles」では遂にHancockの音楽性が明確に提示されました。Freddie Hubbard, Ron Carter, Tony Williamsを擁したカルテットでの演奏、そして魅力的かつ高度な音楽性を湛えたオリジナル曲の表出、間違いなく以降の彼のアルバム制作の原点と言えるでしょう。収録曲One Finger Snapのあり得ないほどのフレッシュさ、スピード感、カッコ良さ!Watermelon Manのマイナー調バージョンと言えるCantaloupe Island、このタイトルもマスクメロンの島という事で、Hancock流のシャレでしょうか(笑)?以降の彼の重要なレパートリーの1曲となりました。

Empyrean Isles / Herbie Hancock

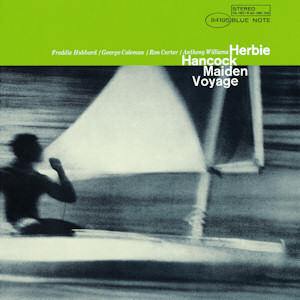

第5作目65年3月録音、彼の代表作である「Maiden Voyage」は前作「Empyrean Isles」にMiles Band共演者のGeorge Colemanを加えたクインテット編成、作曲の才能も一層冴え渡り、名曲のヒットパレードと相成りました。表題曲のほかThe Eye of the Hurricane, Survival of the Fittest, Dolphin Danceと海洋にまつわる楽曲を配した初めてのコンセプト作品、メンバーの秀逸なプレイも相俟って、ジャズプレーヤーとしての彼の一つの頂点として、またモダンジャズのエバーグリーンとしても君臨する作品であります。

Maiden Voyage / Herbie Hancock

Miles Quintetや様々なバンド、セッションで引くて数多であったHancock、それまでの作品ではフロント楽器がメロディを奏で、その後ろでバッキングを行うサポートが主体だった彼が、68年3月録音第6作目「Speak Like a Child」では自ら前面に立ちオリジナル曲のメロディを弾き、バックにホーンのアンサンブルを従え朗々と演奏します。そのホーン・セクションの構成楽器がまたユニークです。フリューゲルホルン、バストロンボーン、アルトフルート、この3管編成が奏でる柔らかくも深いサウンド、アンサンブル、ハーモニーは通常のホーン・セクションとは異なり、ピアノ演奏を邪魔せずブレンドし、むしろ消されがちな倍音域を持ち上げ、ただでさえ美しいHancockのプレイを一層ゴージャスに彩ります。楽曲のチョイスを含むアレンジャーとしての成熟ぶりも感じさせます。収録曲Riot, The SorcererはMilesの元で既に録音されていますが、ここではまた別次元の演奏を繰り広げ、本作のために書き下ろした表題曲Speak Like a Child, Toys, Goodbye to Childhoodではコンポーザーとしての存在感も見事に表し、演奏、アレンジ、作曲がバランス良く三位一体と化しています。こちらも次なる頂点を極めました。

Speak Like a Child / Herbie Hancock

69年4月録音第7作目「The Prisoner」ではユニークな管楽器編成がバージョンアップし、フリューゲルホルン、トロンボーン、バストロンボーン、フルート、アルトフルート、バスクラリネットの6管編成は通常では考えられない構成によるユニークなサウンド、当時Hancockが研究していたGil Evans, Stravinsky, Ravelからの影響が顕著です。68年5月録音のMiles作品「Miles in the Sky」から既にFender Rhodesを弾き始めましたが、リーダー作では初めてになります。ここでは芸術的で崇高な音楽美を存分に表現していますが、同時にそれまでの作品に比べて難解さの表出は否めません。

Miles in the Sky / Miles Davis

ジャズ的なスパイスが在りつつ耳には心地良く入り、キャッチーで口ずさみたくなるメロディラインを湛え、辿りたくなるような魅惑的なリズムのキメを有するHancockのオリジナルは、聴衆に確実にアピールするテイストを持っていますが、残念ながらここではいつもより希薄です。ジャズミュージシャンに限らず芸術家は自身が探求する対象を掘り下げれば掘り下げる程、孤高の世界に入りがちです。本作で聴かれる内容はむしろ「音楽的に行き着くところまで行ってしまった」ミュージシャンの表現の発露です。

The Prisoner / Herbie Hancock

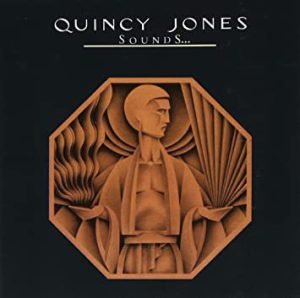

69年10月〜12月録音第8作目「Fat Albert Rotunda」は長年在籍していたBlue Noteを離れWarner Bros.レーベルからのリリース、米国子供向けテレビ番組のサウンドトラックになります。参加メンバーは前作を踏襲し、曲によってはスタジオミュージシャンを増員して対応しています。アニメ番組のための音楽ゆえ明るくキャッチーな作風の曲目ばかりですが、緻密にして良く練られたアレンジ、曲構成が光り、オーディエンス側に立ったかの如く、前作の反省を踏まえたとも言える作風で「Head Hunters」に繋がるプロダクションを感じます。収録曲Tell Me a Bedtime Storyは名曲ですがQuincy Jones 78年作品「Sounds…and Stuff Like That!!」で取り上げられ、Hancockのソロを採譜しストリングス・セクションが演奏するアレンジには感動しました。

Fat Albert Rotunda / Herbie Hancock

Sounds…and Stuff Like That!! / Quincy Jones

71年1月録音第9作目「Mwandishi」ではレギュラーバンドを組織しました。メンバー全員にスワヒリ語の名前を付け、エスニック色の強いモーダルな演奏を行いましたが、当時のMilesのアルバム「Bitches Brew」「On the Corner」からの影響を感じさせます。全体を覆うおどろおどろしさの中にも実験的な要素を感じさせ、次なるステップ、飛躍の予感を匂わせます。

Mwandishi / Herbie Hancock

第10作目72年2月録音「Crossings」は前作のレギュラーバンドと同一メンバーによる作品、バンドとしての更なる一体感を感じさせます。

Crossings / Herbie Hancock

前作を最後にWarner Bros.を離れ、以降長い付き合いになるColumbia Labelに移籍します。72年後期録音第11作目「Sextant」は3作連続でMwandishi Bandでの演奏、そしてこのバンドの最終作になります。自伝にもこのバンド活動での思い出や逸話が数多くあり、彼自身かなり思い入れがあったのでしょう。芳醇にして緻密、微に入り細に入りアレンジが施され、シンセサイザー演奏、楽器操作やプログラミングに凝り始めた時期でもあるので、様々に実験的な試みが行われていますが、ファンクの要素は未だ皆無です。

アルバムジャケットにも表されていますが、メンバーのルーツであるAfricaのリズム・テイストが基本になっています。

リーダー自身のソロ、バンドアンサンブルもある種極まったものがあり大変素晴らしいと思うのですが、どうでしょう、些かマニアックな方向性を感じます。Hancockのやりたい音楽的方向性は確実に表出しているのでしょうが、多くのオーディエンスに受け入れられるかどうかは別問題です。

Sextant / Herbie Hancock

ミュージシャンとしての表現の発露とポピュラリティーの両立は究極の問題です。Hancockはこの事に対する明確な答えを導き出してくれました。それが今回取り上げたリーダー第12作目にあたる「Head Hunters」です。

1曲目Chameleonはワウを施したシンセサイザーが印象的なベースラインを演奏し始めます。ギターのカッティングと思しきサウンドは恐らくPaul Jacksonのエレクトリックベースによるもの。Harvey Masonのタイトにしてヒューマン、心地良いファンクのグルーヴを聴かせるドラミング、Hancockによるクラビネットを用いたキレの良いリズムの刻み、Mwandishi Bandから唯一の留任Bennie Maupinの、他では聴くことの出来ない豊かな倍音を多く含む極太テナーサウンドによるテーマ奏、何と印象的でキャッチーなのでしょうか!ペンタトニック・スケールを基にした誰もが口ずさめるメロディ、複雑なコード進行を排除したワンコードによる曲の流れ、延々と同じモチーフの繰り返しには一切難解さは含まれず、ひたすらダンサブルである事にJames Brownからの影響も感じます。

もう一つのメロディ・モチーフ、テーマ2がほど良きところで登場し、場面が活性化されつつドラムのフィルインが入り、Hancockのソロへとつながります。この時点で冒頭よりもテンポが幾分早まっているので、クリック〜メトロノームは使用せずに演奏していることが分かります。延々と、淡々とリピートするパターンの上でHancockは縦横無尽にARP Odysseyシンセサイザーを使いリズミックなソロを展開しますが、物凄いストーリーテラー振りです!Mwandishi Bandとは全く異なる、R&Bやソウルバンドと思しきエンターテインメント性を発揮した、新生Hancockサウンドの誕生です!

Herbie Hancock

さて、実はこの先からが本題なのです。一度フェルマータで落ち着きますが、すかさずドラムのフィルインに導かれベースが全く違うパターンを弾き始めます。暫しベースとドラムふたりのグルーヴがあり、シンセサイザー、もしくはパーカッションによる実に細かいシンコペーションを活かした、スリリングなバッキングが入ります。徐にFender RhodesによるHancockのソロ、全く異なるコード進行を用いてパート2が開始します。彼のプレイに纏わりつくようにMason, JacksonそしてBill Summersのコンガが実にアクティブにプレイ、次第に熱を帯び始め、時折加わるシンセサイザーがストリングス・セクションのように場に華やかさを加えます。リズム隊は見事に本領発揮!猛烈なインタープレイの応酬、Hancockの一挙手一投足に全神経を集中しているかの如し、これぞジャズ演奏です!ではChameleonのダンサブルさは一体何処に行ってしまったのでしょう?それまでの雰囲気とは全く異なるパートにも関わらず、ナチュラルに耳に入って来るのは、Hancockの音楽的策略以外の何物でもありません!曲前半部分ではポップさ、キャッチーさという名の羊のぬいぐるみを纏っていましたが、実は中に狼が入っていて、途中からぬいぐるみをかなぐり捨て、ジャズミュージシャンとしての本性を剥き出しにした野獣の演奏に徹しているのです!その後再びテーマ2が登場、そこからの展開がまた素晴らしい!演奏自体のテンションも鰻登りですが、変拍子を交えたセクションが実にクリエイティブです!ダンスを踊っている人には厄介な部分でしょうが(笑)8分の7拍子の変速的なリズムの連続を物ともせず、バンド一丸となってバーニングに次ぐバーニング!その後テーマ2が演奏され、ダ・カーポし冒頭のファンクでMaupinがそれまでを払拭するかのように実に朗々と、キャッチーさを湛えたテキサス・テナー的ブロウを聴かせます。

さて、実はこの先からが本題なのです。一度フェルマータで落ち着きますが、すかさずドラムのフィルインに導かれベースが全く違うパターンを弾き始めます。暫しベースとドラムふたりのグルーヴがあり、シンセサイザー、もしくはパーカッションによる実に細かいシンコペーションを活かした、スリリングなバッキングが入ります。徐にFender RhodesによるHancockのソロ、全く異なるコード進行を用いてパート2が開始します。彼のプレイに纏わりつくようにMason, JacksonそしてBill Summersのコンガが実にアクティブにプレイ、次第に熱を帯び始め、時折加わるシンセサイザーがストリングス・セクションのように場に華やかさを加えます。リズム隊は見事に本領発揮!猛烈なインタープレイの応酬、Hancockの一挙手一投足に全神経を集中しているかの如し、これぞジャズ演奏です!ではChameleonのダンサブルさは一体何処に行ってしまったのでしょう?それまでの雰囲気とは全く異なるパートにも関わらず、ナチュラルに耳に入って来るのは、Hancockの音楽的策略以外の何物でもありません!曲前半部分ではポップさ、キャッチーさという名の羊のぬいぐるみを纏っていましたが、実は中に狼が入っていて、途中からぬいぐるみをかなぐり捨て、ジャズミュージシャンとしての本性を剥き出しにした野獣の演奏に徹しているのです!その後再びテーマ2が登場、そこからの展開がまた素晴らしい!演奏自体のテンションも鰻登りですが、変拍子を交えたセクションが実にクリエイティブです!ダンスを踊っている人には厄介な部分でしょうが(笑)8分の7拍子の変速的なリズムの連続を物ともせず、バンド一丸となってバーニングに次ぐバーニング!その後テーマ2が演奏され、ダ・カーポし冒頭のファンクでMaupinがそれまでを払拭するかのように実に朗々と、キャッチーさを湛えたテキサス・テナー的ブロウを聴かせます。

ファンク・ビートによるノリ易いシンプルなメロディラインの連続でオーディエンスの心を掴み、心地良い高揚感が続く最中に自分達が本当に演りたいジャズ的要素、バンドのインタープレイをとことん、これでもかと行い、素知らぬ顔でファンクビートに戻る。ファンク〜ジャズ〜ファンクのサンドイッチ状態とは良くぞ発案したものです!

それにしても何と凝った構成でしょうか!この曲、そして演奏があったからこそ、その後のHancockが存在するのです。

Herbie Hancock

2曲目はWartermelon Man、アレンジはMasonが担当しています。意表をつくSummersのヒューマンボイスとシンセサイザーによるイントロから重厚なリズム隊がグルーヴを作ります。それらが彼方に向かうかのようにフェードアウトし、メロディが始まります。旋律自体は幾つかの楽器による分業体制、凝っています。曲自体はWatermelon Manですが、全てがリニューアルされ、既存のアレンジを知っているHancockファンには新たに楽しめる要素満載に仕上げられ、Masonの繰り出すリズム、カラーリングは実に楽曲に相応しくサウンドしています。Jacksonのベースの素晴らしさは彼が在日中、自分が何度か共演の機会を持てたことで既知でしたが、本作での演奏を改めて聴くとその物凄さを再認識させられます。ビート感とチャレンジャブルなアイデアが尋常ではありません!

Paul Jackson

3曲目はSly Stoneに捧げられたその名もSly、Hancockが具体的にミュージシャンに捧げて曲を書くことは珍しいと思います。それだけHancock自身も彼の音楽を研究し、尊敬していたのでしょう。曲自体の構成も大変ユニークでリズミック・アンサンブルやテンポが変わり、ソプラノ・ソロが開始しますがリズム隊とのやり取り、クラビネットの刻みとベースが音符を奏でる位置の絶妙さは特筆モノです。オリジナリティ溢れるMaupinのスタイルには当然ですがWayne ShorterやJoe Hendersonとは全く異なるテイストを聴く事が出来ます。74年の初リーダー作品「The Jewels in the Lotus」では美しく奥行きのある世界を提示しています。

The Jewels in the Lotus / Bennie Maupin

Maupinが着火し、更にHancockのソロでリズム隊に火が付きバンドの一体化が有り得ないレベルにまで達していますが、Masonの炸裂ぶりとJacksonのサポートを得てHancockは別次元にワープしそうな勢いです!クールに冒頭のテンポに戻り、無事にFineとなりました。

Harvey Mason

4曲目ラストを飾るのはVein Melter、マーチング風のリズムが印象的な中にミステリアスなムードを湛えた佳曲、シンセサイザーの用い方に独特さを感じます。Maupinはバスクラリネットに持ち替え、マルチリード奏者ぶりを聴かせます。レコード発売当時にChameleonが45回転シングル盤でリリースされた際の、B面に収録されました。淡々と音楽が進行し、最後にバスドラムだけが残り、フェードアウトして行くところに作品のエピローグを感じさせます。

2021.11.14 Sun

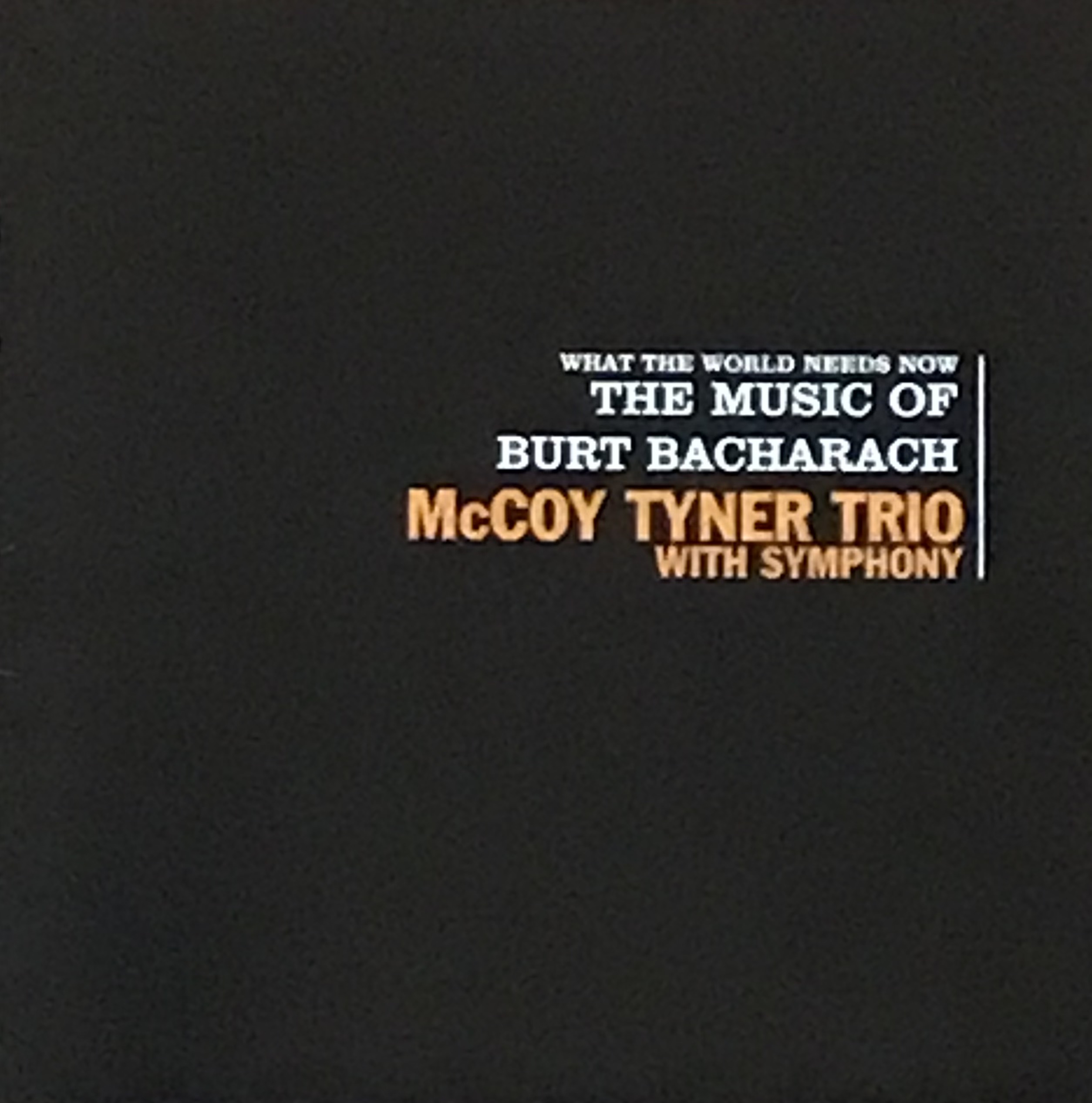

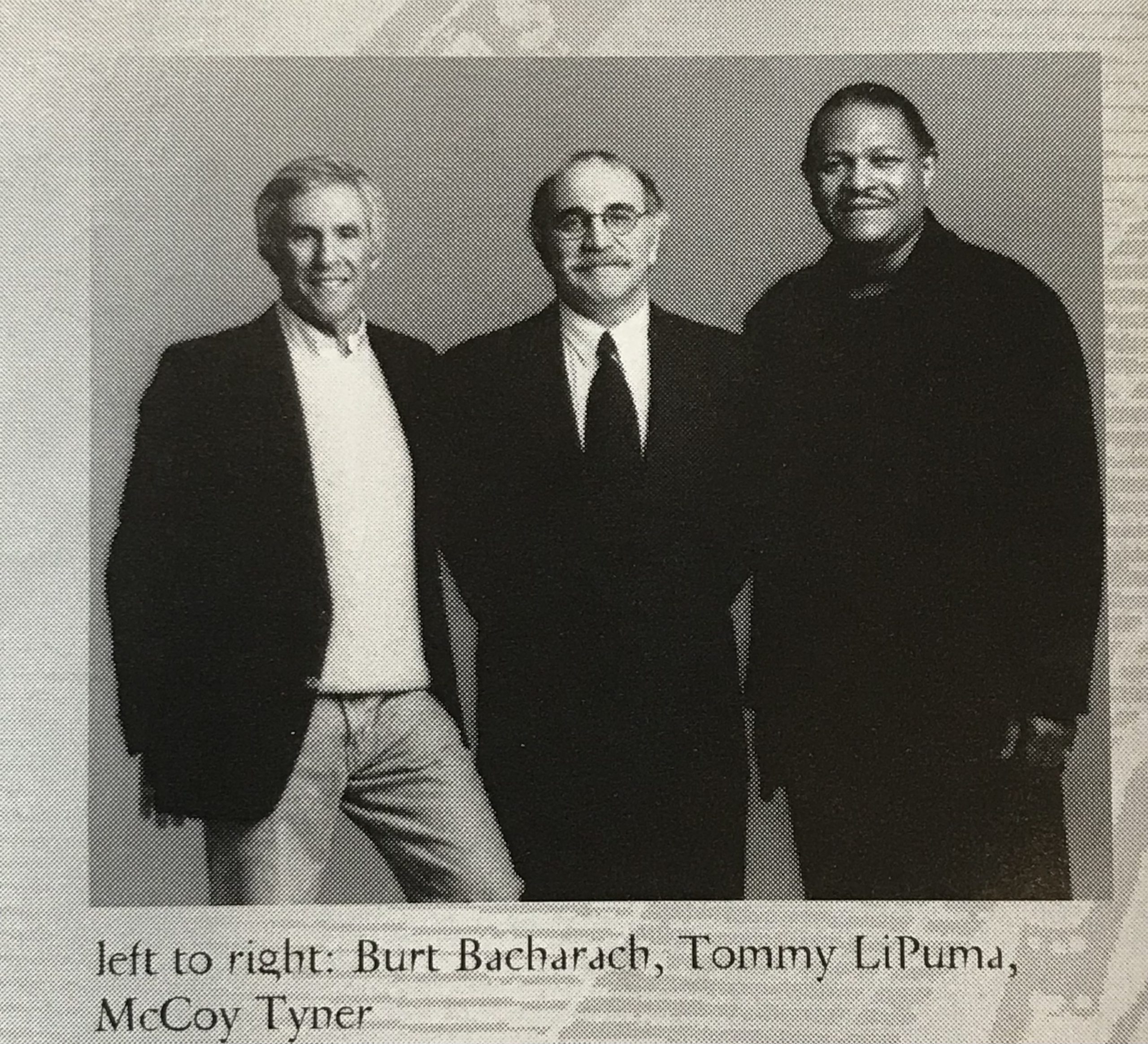

今回はMcCoy Tynerの1997年作品「What the World Needs Now: The Music of Burt Bacharach」を取り上げてみましょう。彼のトリオにシンフォニー・オーケストラが加わり、Burt Bacharach珠玉のメロディをMcCoyが華麗に、豪華に奏でるアルバムです。

Recorded: March 5 & 6, 1996 at The Hit Factory, NYC Produced by Tommy LiPuma Recorded and Mixed by Al Schmitt Label: Impulse! All compositions by Burt Bacharach Arranged and Conducted by John Clayton p)McCoy Tyner b)Christian McBride ds)Lewis Nash 1)(They Long to Be) Close to You 2)What the World Needs Now Is Love 3)You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart) 4)The Windows of the World 5)One Less Bell to Answer 6)A House Is Not a Home 7)(There’s) Always Something There to Remind Me 8)Alfie 9)The Look of Love

1962年初リーダー作「Inception」から50年近くに渡り、70枚以上の作品をリリースした多作家McCoy、しかし本作のように特定のミュージシャンの楽曲に拘って制作されたアルバムは殆どありません。尊敬するDuke Ellingtonのナンバーを取り上げた64年12月録音の「McCoy Tyner Plays Ellington」が存在しますが、他にはバンドに在籍し、そこで培われた音楽性がその後のMcCoyの礎となったJohn Coltrane、トリビュートとして彼の楽曲を演奏した87年7月録音「Blues for Coltrane」、91年2月録音「Remembering John」、97年9月録音「McCoy Tyner Plays John Coltrane」3作が挙げられます。1曲から数曲Coltraneナンバーを取り上げたリーダー作品はかなりの数に上りますが、Coltraneの楽曲は彼にとって特別な存在なのです。

McCoy Tyner Plays Ellington

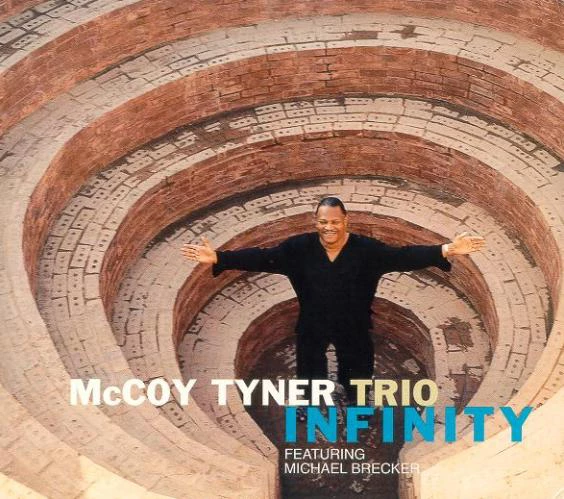

本作はMcCoyのラインナップ中異色の1枚となるわけですが、前作である95年4月録音「Infinity」、当時のレギュラートリオにMichael Breckerを迎えた作品、翌96年グラミー賞Best Jazz Instrumental Performanceを受賞、またColtrane作のImpressionsでMichaelが同じくBest Jazz Instrumental Soloを受賞ということでダブルウイナー、アルバム自体もさぞかしヒットしたことでしょう、そのご褒美として(笑)、大編成によるアルバム録音に結び付いた形になります。

おそらく一度も取り上げた事のないBacharachナンバーを名手McCoyに弾かせ、プレイだけでも十分に表現力がありますが、John ClaytonによるBacharach, McCoy両者の音楽性を細部まで把握した緻密にして大胆なオーケストラ・アレンジにより、今までになかった側面を表出させようとする企画ですが、見事なまでに結実しています。

McCoy Tyner / Infinity

Bacharachは米国を代表する作曲家の一人、彼のナンバーをカバーしたアーティストは1,000以上にものぼるそうです。ジャズミュージシャンもBacharachナンバーを好んで取り上げていますが、本作の様に1枚丸々彼のナンバーとなると限られ、Stan Getzの68年リーダー作「What the World Needs Now: Stan Getz Plays Burt Bacharach and Hal David」くらいでしょう、Getzの演奏は元よりRoy Haynes, Grady Tateの華麗なドラミング、当時若手のHerbie Hancock, Chick Coreaの溌剌としたプレイ、そしてRichard EvansとClaus Ogermanのアレンジが燦然と輝く名盤です。

What the World Needs Now: Stan Getz Plays Burt Bacharach and Hal David

Stanley Turrentineの68年作品「The Look of Love」は2曲だけですがBacharachナンバーを取り上げています。他にもThe Beatles等のポップス・ナンバーをTurrentineの豪快にしてメローなテナーに存分に歌わせた、こちらはDuke Pearsonの都会的で小粋なアレンジ、オーケストレーションが光るアルバムです。ともすると耳に心地よいだけのBGM演奏に陥りがちな作風が、Turrentineの益荒雄振りにより別次元にまで高められています。

The Look of Love / Stanley Turrentine

60年代後半からこれらの作品の様に、大編成を従えて耳に心地よいメロディを朗々とプレイする演奏スタイルが流行し始めました。枚挙には遑がありませんが、個人的な好みで2作ほど上げたいと思います。

66年11月録音Zoot Simsのリーダー作「Waiting Game」はGary McFarlandの洒脱なアレンジによる、ストリングスを中心としたオーケストレーションが、Zootのスタンダード奏を華やかにバックアップしています。

Waiting Game / Zoot Sims

68年Oscar Peterson Quartetの作品「Motions and Emotions」ではBacharachナンバーとしてThis Guy’s in Love with You、他にSunnyやThe BeatlesナンバーからYesterday, Elenor Rigby等を取り上げ、Claus Ogermanの崇高なオーケストレーション・サウンドと、Petersonの軽妙な演奏がバランス良くブレンドされています。

Motions and Emotions / Oscar Peterson

様々な色合いに輝く宝石の如きBacharachナンバー、あまりにも名曲の数々ゆえ、いずれを選曲するかが問題です。本作のセレクションも妥当であると思いますが、以下は個人的にMcCoyのプレイで聴いてみたかったナンバーです。Raindrops Keep Fallin’ on My Head, This Guy’s in Love with You, Walk on by, The April Fools, Do You Know the Way to San Jose?, I Say a Little Prayer, Wives and Lovers…

McCoy Tyner

本作で素晴らしいアレンジを提供しているJohn Claytonはベース奏者でもあり、2歳年下の弟でアルトサックス奏者Jeff、そして息子Geraldがピアニストを務め、The Clayton Brothersとして8枚のリーダー作を発表しています。またドラマーJeff Hamiltonとタッグを組んだビッグバンドThe Clayton-Hamilton Jazz Orchestra(CHJO)での活躍も目覚ましく、10作以上のアルバムを送り出しています。

John Clayton

これだけ聴き応えがあり、バラエティさ、かつ雄大なシンフォニー・オーケストラ・アレンジ、サックス・アンサンブルをベーシストが書き上げ、指揮した事に驚きを感じますが、ひとえにCHJOで培われたアレンジ能力からでしょう、85年に結成し30年以上に渡りビッグバンドを主催し続けるパワーにも裏付けされています。

The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

本作参加メンバーはMcCoyのピアノの他、ベーシストはChristian McBride、ドラマーにLewis Nash、ビッグバンドやシンフォニー・オーケストラのメンバー記述は一切ありません。ただMcCoy自身のライナーノートに”John had brought excellent people from California”とあるので、活動の本拠地が同地であるCHJOのメンバー参加を意味していると思います。同じく”Jill del Abate had band-picked top caliber New York musicians”との記載はシンフォニー・オーケストラに関し、歌手にしてミュージシャン・マネージメントも行うJill del Abateが、New Yorkトップクラスのスタジオ・ミュージシャンのブッキング手配を行った事を述べているのでしょう。

McCoy独自のコードワーク、4thインターバル、ピアノタッチ、一方Bacharachの複雑なコード進行を内包しつつ、崇高なまでに美的センスを湛えたナンバー群、あまりにも存在感が強く超個性的なこの二者をミックスさせる、貼り合わせる、融合させる役割をClaytonのアレンジが成し得ていて、加えるに有り得ないほどの化学的反応まで引き出しています。下手をすれば水と油になりかねない両者、McCoyに好きなように演奏させるのを主眼に置き、Claytonが自己の叡智を集結させて(バラエティさがハンパありません!)Bacharachの楽曲を膨らませ、再構築し、ピアノプレイとのブレンド感を完璧にしているのはアレンジャーと言うよりも、もう一人の共演者の如きです。ベーシストは文字通り縁の下の力持ち、CHJOでのベースプレイやビッグバンドと言う大所帯を組織して行く技量にも長けている彼は、周囲からも熱い信頼を寄せられる人物、ナイスガイに違いありません。

それでは演奏内容について触れて行きましょう。1曲目(They Long to Be) Close to You、早速ストリングスによる重厚で広がりのあるサウンドが迎えてくれます。ドラムの呼び込みフレーズからピアノトリオがイントロを6/8拍子でプレイ、次第にストリングスが覆いかぶさるようにアンサンブルを聴かせ始めます。一瞬のブレークの後、アウフタクトからメロディが始まります。いや、何と甘美な、心地良いメロディでしょう!McCoyが長く音符を伸ばす際にトレモロ奏法を用いているのが新鮮です!テーマ繰り返し時からアンサンブル、ピアノのフィルインが入り、サビではスイングにリズムが変わります。ベース、ドラムの二人はお手のもののグルーブを聴かせます。再び主題に戻りますが、その直前のベルトーン・ライクなアレンジにClaytonの繊細なセンスを感じます。「Go ahead, McCoy!」というメンバーの声が聴こえてきそうな勢いでそのままソロに突入、強力な左手のプレイがMcBrideのベースと確実にぶつかっていますが、それで良いのです!McCoyが雇うベーシストは、歴代彼の左手のプレイを極力邪魔しないタイプの奏者でした。これだけゴージャスに、しかもカラフルなサウンドが鳴り響いていれば低音が不足気味に聴こえてしまいますから!

曲はClose to Youのはずですが全く違和感なくMcCoy World全開です!Nashの堅実でスインギーなドラミングとのコンビネーションも格別です!時々男性の低い声が聴こえますが、これはMcCoyが発していますね!Keith Jarretteのようにのべつ幕なしではなく、感極まった声で雄々しさを感じますが、演奏中に声を出しながらピアノを弾くとは知りませんでした。次第にアンサンブルが鳴り始め、主役はシンフォニー・オーケストラとなります。リタルダンドし、厳かにクラシカルなテイストを湛えたルバートのメロディ奏の後はドラムのロールに導かれ、McCoy再登場、ピアノソロがしばし続いた後、アウフタクトの断片を用いてラストテーマ状態へ、どこを切ってもMcCoyフレーズから成るソロとストリングスが絡みつつ、Fade Outです。

Lewis Nash

本作のタイトルは2曲目What the World Needs Now Is Loveに由来しています。ここでは前奏部分が後の展開を暗示するが如く、厳かに気品を保ちつつ演奏されます。ピアノが訥々と語るように、シンプルにメロディを弾き始め、アンサンブルと対比しながら曲が進行して行きます。アレンジの采配による弦楽器、ウッドウインドとの絡み具合が見事ですね!その後バックでのMcBrideのベースの活躍ぶりは流石です。曲のコード進行に概ね基づきソロが開始されます。プレイが盛り上がりながら、McCoyの声がだんだんと大きくなりますが、入魂ぶりが明瞭ですね、分かり易い方です(笑)。カットアウトされたかの様にソロが終了し、オーケストレーションがクッションとなり、ラストテーマへ。始めと比べかなりテンポを早めていますが、ごく自然なアッチェルと感じました。次第に収束へと向かいますが、シンプルなメロディのナンバーをこれだけ聴かせられるのは、McCoyとClaytonのコンビネーションならではです。

Christian McBride

3曲目You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart)ではいきなりアクティブな、4拍目裏のシンコペーションを活かしつリズムセクションが活躍するイントロから始まり、Nashのソロを短くフィーチャーしています。ストリングスに続きサックスアンサンブルが登場し、普通のシンフォニー・オーケストラではない事を宣言しています。オーケストラにはサックス・セクションは存在しませんから。

その後のMcCoyオンステージ、次第にサックスによるバックリフが加わり音量も増して行きます。ピアノによるテーマ奏ではMcCoyがメロディを気持ちよさそうにハミングしています!さぞかし楽しいのでしょう!ピアノソロはテーマの雰囲気を踏襲しつつ、しかし自己の語り口をこれでもかと、聴かせます。次第に物陰に隠れていたかの様に身を潜めていた(笑)、サックス隊のバックグラウンドが鳴り始め、クレッシェンドし、ピアノソロを鼓舞しています。ブレークと共にピックアップ・アンサンブルが鳴り響きます。ジャジーなカラーを存分に表現しつつダイナミクスが半端ない、うねる様に、ねぶるが如くベース、ドラムと絡み合い、ブラスセクションも加わりビッグバンドの完成形を従え(間違いなくCHJOの演奏でしょう!)、グッと音量を抑えてから再びピアノソロへと展開します。ビッグバンドのアンサンブルに十分対抗しうる迫力あるピアノソロはMcCoyならではのもの!ストリングスも付加されゴージャスさが倍増しながらテーマのサビへ、McCoy先ほどよりも声が大きくなった様です!エンディングはひたすら小粋に、スイングジャズのテイストにてFine、終始感を得るべく演奏されるアンサンブルの豪華なこと!最後の最後まで聴き逃すことの出来ないアレンジの妙です!

McCoy Tyner

4曲目The Windows of the World、不安感を煽るかの様な緊張感に満ちたストリングスのサウンド塊からゆったりとしたボレロのリズムが現れます。ピアノのコードワーク、木管楽器のアンサンブル、遠くから聴こえるクラベスの音、本作は各楽器の配置、音像、臨場感等の録音バランスも音楽的です。ピアノが奏でるメロディの合間に入るストリングスやハープ、木管楽器のハーモニーの豊かさや音量のダイナミクス、実に緻密に練られています。

McCoy Tyner

5曲目One Less Bell to Answerはピアノソロから始まります。こんなにも美しい音色でピアノが弾けたらさぞかし気持ちが良いでしょう!木管アンサンブル、ストリングスが包み込み、徐にベースのランニングから意外なインテンポへと繋がります。アレンジ担当Claytonが惜しみなく音楽的アイデアを投入した感が伺えます。シンフォニーのアンサンブルが優しく鳴り響き、基本メロディをピアノが奏でますが、対旋律、オブリガード、コントラバスのアルコに一瞬メロディを担当させたりと、様々な工夫がなされてメロディを浮かび上がらせているのは、楽曲に対する慈愛と受け止めています。何と美しいテイクでしょうか。かつてのボスであったColtraneもこの演奏を聴いたらさぞかし喜んだ事でしょう、もちろんMcCoyの成長ぶりと言う観点です。

McCoy Tyner & John Coltrane

6曲目A House Is Not a Home、個人的にこの曲が大好きです。美と哀愁と崇高さ、これらの絶妙なバランスに何とも言えずグッと来てしまいます!タイトルも意味深で、直訳「家は家庭にあらず」では、不仲な夫婦の住む家を意味しているかの如きですが(汗)、むしろ「貴方が居ないとこの家はただの家、我が家じゃない」のような意味合いで、失恋の唄でしょう。Dionne WarwickやLuther Vandrossの歌唱も素晴らしいですが、本演奏も匹敵しうるクオリティだと思います。

ここではメロディをシンプルに演奏した事で、曲の持ち味を寧ろ明確に表出しています。ソロは60年代のバラード奏がそうであった様に、倍テンポのグルーブを感じさせますが、曲想に相応しくないと判断したのでしょう、ムードが変わるのをグッと抑えています。McBrideが縦横無尽にサポートし、Nashのブラシワークにもセンスを感じます。シンプルであった分、ラストテーマのシンフォニー・オーケストラの活躍が際立ちます。

McCoy Tyner

7曲目(There’s) Always Something There to Remind Me、冒頭ではこれぞ交響曲と思しき勇壮なイントロが演奏され、その後ピアノトリオでストレートにテーマが奏でられます。挿入されるアンサンブルはイントロのムードを踏襲し統一感を感じさせます。それにしてもMcCoyの声の大きな事!ここでは声量が気持ちの入り方のバロメーターです(笑)!前作「Infinity」でのレギュラートリオのメンバー、Avery Sharpe, Aaron Scottたちも優れたプレーヤーですが、本作のようにスタジオミュージシャン的に臨機応変にカラーリングをこなすことは難しかったでしょう。McBride, Nashの職人芸的演奏があってこそです。ピアノソロ後に聴かれるドラムソロがその事を物語っています。ラストではイントロの交響曲がバージョンアップし、アウトロとして付加されています。

Lewis Nash

8曲目AlfieはBacharachが書いたバラードの中でも最高峰のナンバーです。独自なメロディラインと転調、意外性のある旋律の展開はThe BeatlesのYesterdayの上昇するメロディ部分に通じるものを感じます。それでいてしっかりと地に根ざしたオーソドックスさも内包する、曲としての完成度が別次元に位置する数少ない曲の様に思います。

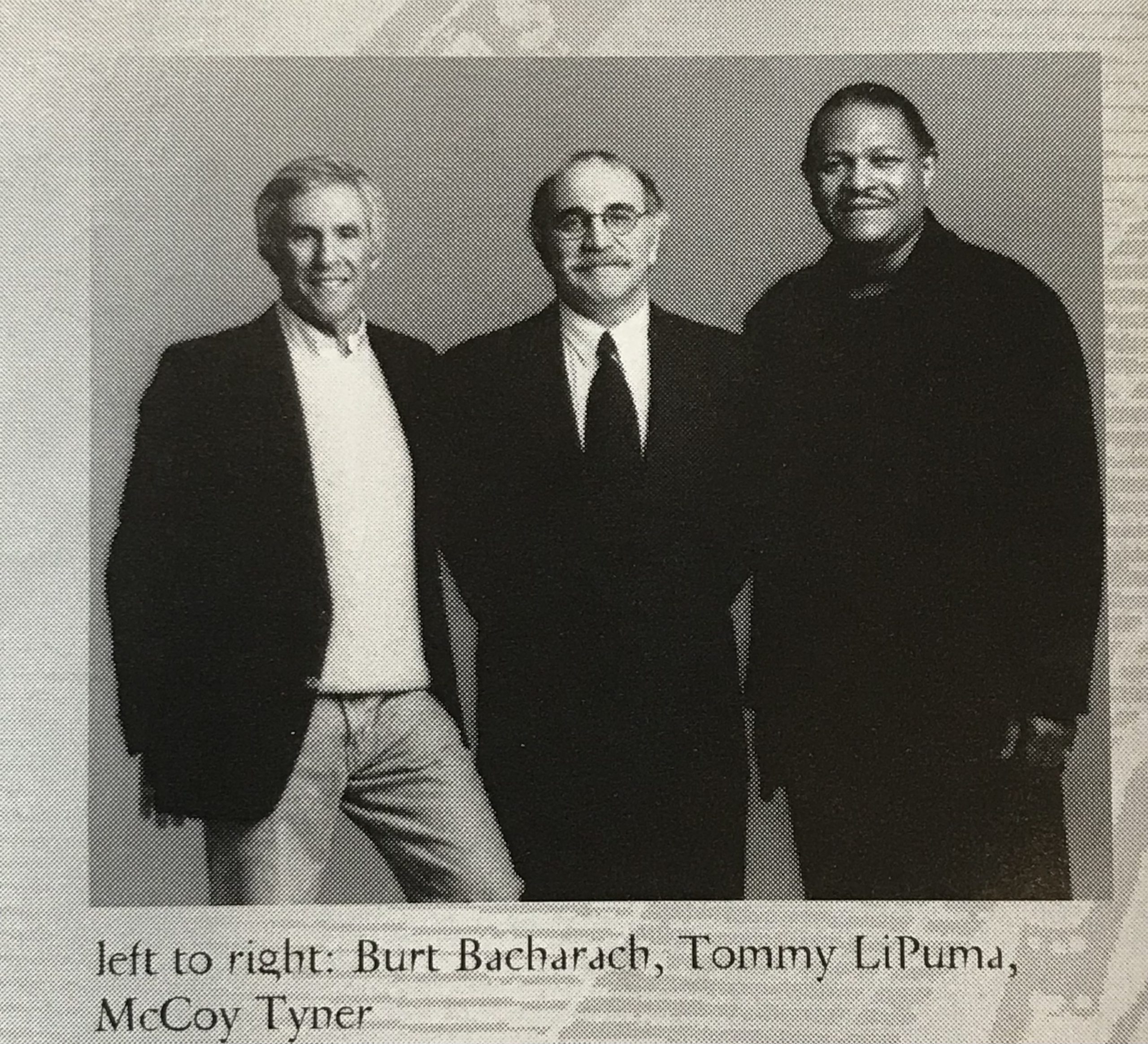

Bacharach曲集を企画してこのナンバーを除外しようものなら、アルバムの売れ行きが半減するのではないでしょうか(笑)。多くのリスナーに愛されているこのナンバーを、McCoyはメロディの一音一音をまるで噛み締めるかのように、愛でながらリリカルに演奏しています。これだけストレートに、メロディフェイクもなくピアノを弾くのはそれだけこの曲が特別な存在であることの証でしょう。LiPumaやClaytonは今回BacharachナンバーをMcCoyに弾かせるに当たり、この曲だけは本当にシンプルに、アンサンブルも必要最小限に絞り、彼のピアノタッチだけで演奏する事を念頭に置いていたように思います。素材の持つ素晴らしさゆえ他の味付けは不用ですから。

Burt Bacharach, Tommy LiPuma, McCoy Tyner

9曲目The Look of Loveも名曲中の名曲です。本作収録のナンバーは基本的にオリジナルなコード進行を尊重していましたが、テーマでは幾つかのリハーモナイズが施され、趣の違ったテイストを聴かせます。

冒頭いきなりのフォルテシモはオーディエンスの気を引くに相応しく、実はシンフォニーに良くある手法のひとつです。アレンジングのアイデアが泉の如く湧き出るClayton、ここでも眩いばかりにアンサンブルを伴った数々のメロディ・フラグメントが提示され、引き続きドラムがEven 8thのリズムを叩き始めます。いかにもMcCoyらしいピアノのイントロが始まり、そのままテーマ奏へ。この曲も同様に美しさが堪らないメロディです。対比としてフルートにもメロディを担当させることで、ピアノの音色の異なる色合いをアピールさせています。

ソロ中お分かりのようにMcCoyの声が凄いですが、彼の書くオリジナルにも美しいメロディが多く、この曲は恐らく自身もかなりのお気に入りで、好みに合致したのでしょう、音楽に猛烈にのめり込んでいるのが伝わります。Nash, McBrideのサポートも全く相応しく、McCoyワールドが盛り上がり切ったところで冒頭のモチーフを再利用し突然にシンフォニー開始、それにしてもここでのClaytonのライティングは本当に素晴らしい!ジャズ的なラインやメロディも交えた壮絶なアンサンブルは難易度が超高く、さぞかし演奏者泣かせだった事でしょう(笑)。オーバーダビングなしの一発録音の様に自分には感じるのですが、であれば演奏者の力量にも神がかったポテンシャルを痛感します!コンダクティングのClaytonもさぞかし大変だったでしょう!シンコペーションを伴ったアンサンブルから、全くナチュラルにMcCoyのソロに戻りますが、手に汗握る瞬間でした!暫し後ラストテーマに繋がり、エンディングにもこれでもか、とモチーフを投入するClaytonの鬼才ぶりに再び惚れぼれしました!凝りまくりのアレンジを施したこの曲、クロージングに相応しい演奏に仕上がりました。

さて、実はこの先からが本題なのです。一度フェルマータで落ち着きますが、すかさずドラムのフィルインに導かれベースが全く違うパターンを弾き始めます。暫しベースとドラムふたりのグルーヴがあり、シンセサイザー、もしくはパーカッションによる実に細かいシンコペーションを活かした、スリリングなバッキングが入ります。徐にFender RhodesによるHancockのソロ、全く異なるコード進行を用いてパート2が開始します。彼のプレイに纏わりつくようにMason, JacksonそしてBill Summersのコンガが実にアクティブにプレイ、次第に熱を帯び始め、時折加わるシンセサイザーがストリングス・セクションのように場に華やかさを加えます。リズム隊は見事に本領発揮!猛烈なインタープレイの応酬、Hancockの一挙手一投足に全神経を集中しているかの如し、これぞジャズ演奏です!ではChameleonのダンサブルさは一体何処に行ってしまったのでしょう?それまでの雰囲気とは全く異なるパートにも関わらず、ナチュラルに耳に入って来るのは、Hancockの音楽的策略以外の何物でもありません!曲前半部分ではポップさ、キャッチーさという名の羊のぬいぐるみを纏っていましたが、実は中に狼が入っていて、途中からぬいぐるみをかなぐり捨て、ジャズミュージシャンとしての本性を剥き出しにした野獣の演奏に徹しているのです!その後再びテーマ2が登場、そこからの展開がまた素晴らしい!演奏自体のテンションも鰻登りですが、変拍子を交えたセクションが実にクリエイティブです!ダンスを踊っている人には厄介な部分でしょうが(笑)8分の7拍子の変速的なリズムの連続を物ともせず、バンド一丸となってバーニングに次ぐバーニング!その後テーマ2が演奏され、ダ・カーポし冒頭のファンクでMaupinがそれまでを払拭するかのように実に朗々と、キャッチーさを湛えたテキサス・テナー的ブロウを聴かせます。

さて、実はこの先からが本題なのです。一度フェルマータで落ち着きますが、すかさずドラムのフィルインに導かれベースが全く違うパターンを弾き始めます。暫しベースとドラムふたりのグルーヴがあり、シンセサイザー、もしくはパーカッションによる実に細かいシンコペーションを活かした、スリリングなバッキングが入ります。徐にFender RhodesによるHancockのソロ、全く異なるコード進行を用いてパート2が開始します。彼のプレイに纏わりつくようにMason, JacksonそしてBill Summersのコンガが実にアクティブにプレイ、次第に熱を帯び始め、時折加わるシンセサイザーがストリングス・セクションのように場に華やかさを加えます。リズム隊は見事に本領発揮!猛烈なインタープレイの応酬、Hancockの一挙手一投足に全神経を集中しているかの如し、これぞジャズ演奏です!ではChameleonのダンサブルさは一体何処に行ってしまったのでしょう?それまでの雰囲気とは全く異なるパートにも関わらず、ナチュラルに耳に入って来るのは、Hancockの音楽的策略以外の何物でもありません!曲前半部分ではポップさ、キャッチーさという名の羊のぬいぐるみを纏っていましたが、実は中に狼が入っていて、途中からぬいぐるみをかなぐり捨て、ジャズミュージシャンとしての本性を剥き出しにした野獣の演奏に徹しているのです!その後再びテーマ2が登場、そこからの展開がまた素晴らしい!演奏自体のテンションも鰻登りですが、変拍子を交えたセクションが実にクリエイティブです!ダンスを踊っている人には厄介な部分でしょうが(笑)8分の7拍子の変速的なリズムの連続を物ともせず、バンド一丸となってバーニングに次ぐバーニング!その後テーマ2が演奏され、ダ・カーポし冒頭のファンクでMaupinがそれまでを払拭するかのように実に朗々と、キャッチーさを湛えたテキサス・テナー的ブロウを聴かせます。