2018.12.19 Wed

Unity / Larry Young

今回はオルガン奏者Larry Young1965年録音の代表作「Unity」を取り上げたいと思います。

Hammond Organ B3)Larry Young tp)Woody Shaw ts)Joe Henderson ds)Elvin Jones

1965年11月10日録音 Van Gelder Studio, Englewood Cliffs Engineer: Rudy Van Gelder Blue Note Label

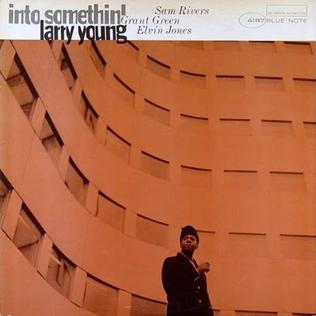

Larry Young、Blue Note Label第2作目のリーダー作になります。BNデビュー作にあたる「Into Somethin’」はElvinの他フロントにSam Rivers、ギターにGrant Greenを迎えたこちらも意欲作でしたが、本作はメンバーの音楽性、志向性の合致度(故にUnityとタイトル付けされました)や選曲の素晴らしさ、互いの演奏にインスパイアされた相乗効果からの充実度、結果他に類を見ないクオリティの演奏に仕上がっています。加えてレコード・ジャケットの秀逸さからBNを代表する作品の一枚に挙げられます。

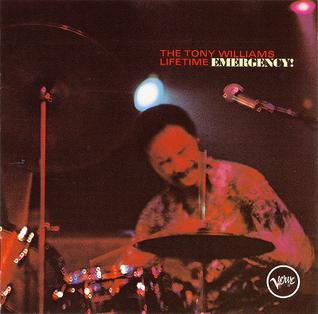

ジャズ・オルガン奏者はJimmy Smithに代表される、いわゆるバップ、ハードバップの範疇にはまらないアーシーなテイスト、R&Bやゴスペルの影響を感じさせるスタイルの奏者がほとんどです。John Patton, Baby Face Willette, Brother Jack McDuff, Jimmy McGriff, Shirly Scott, Lonnie Smith, Lonnie Liston Smith…全員同傾向のスタイル奏者であるのは、オルガン演奏が教会の音楽に不可欠だった事に由来(パイプオルガンを設置できない中小の教会ではハモンド・オルガンが代用品でした)、彼らが幼い頃に文字通り教会でオルガン演奏の洗礼を受けた事に始まり、教会音楽自体が福音音楽〜ゴスペルそのものであるため彼らの音楽的ルーツとなったと考えられます。ハモンドオルガンは理論的には設定により2億5千3百万通りの音色を表現出来るらしいのですが、それはあくまでプリセット音色の範疇であり、アコースティック・ピアノのように演奏者自身の肉体から発せられる音色、タッチを出すのは困難な楽器です。グルーヴ感やタイム感、コードのハーモニー、サウンド、曲想等で奏者の個性を表現しますが、Jimmy Smithの演奏がやはり圧倒的にその存在感を感じさせます。そんな中で一際異色を放つのが本作の主人公Larry Youngです。早熟な彼は60年に19歳で初リーダー作をPrestige Labelに録音、その後計3枚のリーダー作を同レーベルからリリースしていますが、そこでは従来のオルガン奏者とはあまり違いを感じさせない伝統的オルガン演奏を聴かせていました。余談ですがその3枚でドラムを演奏しているのがJimmie Smith、オルガン界のスーパー・スターと同姓同名のドラマーで、日本に一時期住んでいた同名アメリカ人ドラマーと同一人物のようです。その後BNに移籍してからColtrane Likeなモーダルなサウンドを表現し始め、本作以降も他のオルガン奏者とは一線を画す演奏を展開し、さらにはアヴァンギャルドなスタイルまでアピールしていました。Youngは「オルガンのColtrane」と称されることがありますが、その音楽家をColtraneの名前を用いて形容するのはジャズ界では最大級の賛辞に値すると思います。そして2種類の意味があるとも思うのですが、Youngのようにその演奏スタイル、表現するサウンドに起因してのColtrane、もう一つは音楽への真摯な取組み方、人生に音楽の全てを賭ける生き様にオーヴァーラップさせてのColtraneです。でも実は両者は表裏一体の関係で、「〜のColtrane」とは両方の意味を内包しているかも知れません。Youngは69年にTony WilliamsのバンドLifetimeに参加しJohn McLaghlinと共にトリオ編成で「Emergency !」を録音、さらに同年Miles Davisのモニュメント的代表作「Bitches Brew」にもエレクトリックピアノで参加しました。

収録曲について触れて行きましょう。1曲目はWoody ShawのオリジナルZoltan、ハンガリー出身の作曲家Kodaly Zoltanに影響を受けて書いた曲だそうです。冒頭のElvinのマーチング・ドラムが印象的で大変心地よいです。以前にも書きましたがこの人のマーチングは他の誰とも異なる音色、グルーヴ、ビート感を聴かせ、Elvin自身のオリジナルKeiko’s Birthday Marchでも堪能できます。Elvin自身ライブで事あるごとに演奏していた重要なレパートリーで、自身のリーダー作では「Puttin’ It Together」で初演、収録されています。

それにしてもユニークなナンバーです。この時Shawは若干20歳!作曲に天賦の才能を感じます。自身のトランペットソロにも確実にオリジナルな語法を身につけているのが驚異的です。続くJoeHenのソロも捉われるものがない自由な発想に満ちた、しかし伝統に確実に根付いたセンスも提示しています。この二人の音色には共通するものを感じるのですが、ダークでエッジー、付帯音の豊富さから生じるスモーキーな成分との混合具合。一方トランペットとテナーサックスは音域的に1オクターブの違いがあり、金管楽器と木管楽器の互いにない部分を補いつつユニゾンでも良し、ハーモニーの場合は一層音色の絡み具合が芳醇になります。そしてYoungのバッキング、ソロ共に曲想に合致した演奏はジャズ・オルガンNew Soundの幕開けと言って過言ではありません。さらに彼らのソロをサポートしつつプッシュするElvinのドラミングが実は本作の要なのです。ColtraneにはElvinが不可欠ですし。

2曲目は管楽器はお休み、オルガンとドラムの二人によるThelonious MonkのMonk’s Dream。二人と言ってもオルガンの足によるベースもしっかり参加していますが。ナイスなセレクションで、音楽的ベクトル方向が揃った二人の名手による濃密で饒舌、でもお互いの話をしっかりと聞きながらの丁々発止の会話となっています。

3曲目はJoeHenのオリジナル・ブルースIf、めちゃめちゃカッコイイ曲です!2管のハーモニー、リズミックな仕掛け、サウンド、このメンバーにまさしく相応しい素材です。ソロの先発は作曲者自身で、申し分なく絶好調です!Charlie ParkerのブルースBuzzyのメロディを引用していますが、JoeHenにしては比較的珍しい展開です。煽るElvinとソロに油を注ぐYoungのバッキング、何度聴いてもワクワク感は不変です。Shawのソロもエグくオリジナリティ溢れるフレーズを連発、YoungもPrestige時代の作品での演奏とは別人のようなアプローチを聴かせています。Trio Beyondという、Jack DeJohnette, Larry Goldings, John Scofieldというメンバーからなるバンドのライブを収録した「 Saudades」にこの曲が収録されています。信じられないほどのハイテンション、でもひたすらクールな名演奏に仕上がっています。ぜひ聴いてみてください。ここまでがレコードのSide Aです。

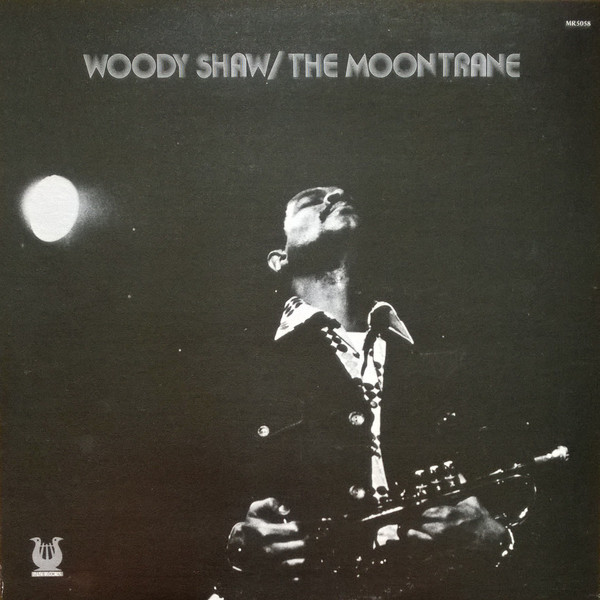

4曲目はShawのオリジナルでJohn Coltraneに捧げられたThe Moontrane。なんと素晴らしいナンバーでしょうか!曲想からColtraneに対する音楽的なリスペクトを真摯に感じてしまいます。Shawが18歳の時に作曲したそうで本作で初演、以降73年「Bobby Hutcherson Live at Montreux」を経て自身のアルバムでは30歳直前の74年12月に作品「The Moontrane」としてレコーディングしました。

Coltrane存命中のレコーディングなのでこの演奏を彼自身が聴いた事があるかどうか気になるところですが、真相は分かりません。曲自体は大変良く出来た構成ですが、アドリブを取り易いかはまた別次元の話です。先発Shawはコンポーザーではありますがコード進行に慎重気味に対応し、曲の構造からの飛翔までには至っていないように聴こえます。続くJoeHenは果敢にトライし、かなり自分の唄を歌っているように感じます。Youngは見事に曲の構造からの飛翔〜脱却を図り、リーダーとして面目躍如、この演奏での山場を作り上げています。同じく素晴らしいElvinのドラムソロからラストテーマに入る部分が一瞬ヒヤリとさせられましたが、これはギリギリセーフでしょう。2014年に日本でリリースされたCDに追加されているオルタネート・テイクと比較してみましょう。オルタネートの方が幾分テンポが早く、Shaw, JoeHenともにオリジナルの演奏よりもエネルギーを感じるソロを展開、Young, Elvinは両テイクともに大健闘しています。演奏のフレッシュさから察するにオルタネートの方が先に演奏されたのでは、と思います。こちらのテイクを採用しても良かったとも感じますが、ドラムソロ後のテーマの入り方、入ってしばらくしてからのフロント二人の若干のバラけ方、曲のエンディングに再びイントロを用いているのが問題になったために(これはこれでカッコ良いのですが)却下されたと見るのが妥当でしょう。オリジナル・テイクのコンパクトにまとまった潔さも捨てがたかったでしょうし。演奏内容を取るか曲のアンサンブルを取るかは実に難しい問題です。それにしてもElvinのドラムソロの拍を数えるのは大変なのです。

5曲目はお馴染みスタンダード・ナンバーSoftly, as in a Morning Sunrise、まず冒頭のテーマをJoeHenが取ります。このテーマの吹き方ははっきり言ってヤバいです!ホンカーのテイスト丸出し、こんな吹き方も彼のスタイルの中にあるというのが新鮮です。テーマではブラシを用いていたElvinが(ブラシの音色もグッと来てしまいます)スティックに素早く持ち替えJoeHenのソロがスタートします。ColtraneのVillage Vanguardでのライブ、同曲での持ち替えも実に早業でした!ソロのストーリー性、オリジナリティ満載の独自のJoeHenフレーズの洪水、間の取り方、そこに容赦なく入るYoungのバッキング、これは堪りません!続くShawのソロをElvin, Youngのバッキングが煽り倒しています!Youngのソロ2コーラス目に入るフロントのシンコペーション多用によるバックリフ、絶妙にしてジャズの醍醐味を存分に味あわせてくれます。思わずレコード演奏に足でリズムを取ったり、裏拍に指パッチンしたり、フレーズの合間に掛け声をかけたり、ジャズ喫茶世代ならではの楽しみ方を思い出してしまいました。ラストテーマはShawのワンホーン、フロント二人の振り分け方がヒップですね!

ラストを飾るのは再びShawのオリジナルBeyond All Limits、本作中最速なスピード感を聴かせる名曲、名演です。結局このアルバムにバラードは収録されていませんでしたがイケイケでオッケーです!Elvinのシンバルレガートが何とたっぷりしている事でしょう!例えるならアメ車最高級クラスの最速時のドライヴ感、安定感、疾走感でしょうか?ハイオク・ガソリンをどんなに消費しても、排ガスの規制を大幅に上回って排出しても構いません!こんなにスイングしていれば!!JoeHenのソロのフォーカス振りも凄まじいです!Shaw, Youngのソロも実にGood!この曲にも存在するオルタネート・テイク、多分本テイク録音後に「もう一度演奏してみよう」と誰かの発案でスタートしたのでしょうが、本テイクで殆ど燃焼してしまった感は否めません。「全ての限界を超えて」とは行きませんでした。